积极性关系实践:社会工作者情感劳动过程与形塑机制研究

王亚荣 费梅苹

一、问题提出

现代服务业的兴起带来了劳动方式的多元变化,情感劳动就是其中的一种,并受到社会公共领域的高度关注。情感劳动最先由美国学者阿莉·拉塞尔·霍克希尔德(Arlie Russell Hochschild)提出,指“劳动者通过对情感的整饰而创造出某种公开可见的面部展示和身体展演”(霍克希尔德,2020:21),是在工作场域中以获取某些利润为目的,满足客户、职业要求等,劳动者通过表层扮演(surface acting)或深层扮演(deep acting)的方式①“表层扮演”(surface acting)指劳动者通过伪造某种情绪特征来满足工作要求,具体表现在脸上的表情和身体的资料,都会感觉到“做作”,并非“我的一部分”;“深层扮演”(deep acting)指劳动者通过调整内在的感受,使其表现出与工作要求相符合,且是通过积极改变身体来改变意识道德感受,也不是“我自己”一部分,但相比较“表层扮演”更接近“自我”。,不断调节或控制自己情感的劳动过程(普兰佩尔,2021:466;郭景萍,2008b:28)。空乘人员、银行柜员(霍克希尔德,2020:21)、家政人员(梁萌、李坤希、冯雪,2022)、医生、护士(梅笑、涂炯,2021)等,都是典型的需要在劳动过程中进行自我情感管理(Wharton,2009)的职业。在新时代背景下,社会工作越来越受到社会公众的关注和重视①截止到2020年底,全国社会工作专业人才总量达到157.3万人,其中持证社会工作者66万人(中华人民共和国民政部:《国家发展和改革委员会关于印发〈“十四五”民政事业发展规划〉的通知》,http://xxgk.mca.gov.cn:8011/gdnps/pc/content.jsp?id=14980&mtype=,2021-6-18);此外,2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》第一次明确将发展社会工作写入我国经济社会发展五年规划,成为参与社会治理的重要社会力量(http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/con-tent_5592681.htm?pc),进一步说明我国社会工作发展越来越受到重视,并被广泛关注。。作为秉持“助人自助”价值理念的职业(Howe,2009:9),社会工作者对服务对象需要适当的“价值投入”和情感关切(王思斌,2020),特别是在注重“人情关系”的社会,强调“差序格局”“熟人社会”的中国情境下开展的助人实践,充满着强烈的情感元素(田毅鹏、刘杰,2008;何国良,2021)。这要求本土社会工作实践的开展,需要有目的的情感表达和适当的情感介入(童敏、辛峻青、骆成俊,2019),进行情感劳动。

社会工作者的情感劳动是在专业支持和指导下,恰当地表露情感,促进问题的解决(Wharton,2009)。情感劳动贯穿整个助人实践(Tony,2007),且在不同阶段各有情感侧重点(孟宪红,2015),并划分为负向和积极的情感体验。值得注意的是,社会工作者情感劳动的目的不是获取报酬,而是促进服务对象受益,达到社会效益(郭景萍,2007)。这种高频率和高水平的情感劳动(O’Connor,2019),使社会工作者在工作过程中要承受比其他职业更大的工作压力(Roh et al.,2015)。梳理现有文献,发现西方大量实证研究探讨了情感劳动对社会工作者的负面影响,社会工作者通过投入大量情感,甚至个人情感,与服务对象建立良好关系并解决实际问题。但这种长时间且持续的情感劳动,社会工作者逐渐产生职业的疲倦感和情感的“枯竭感”(Cecilie et al.,2015;Devasheesh et al.,2016;童敏、辛峻青、骆成俊,2019),甚至一些社会工作者过度接触服务对象后产生“替代性创伤”。我国学界关于社会工作者的情感劳动,多数研究也聚焦于情感耗竭、情感失调、职业倦怠等情感劳动负面影响的衍生发现,如王上(2021)通过调查发现长期处于高强度的情感劳动,社会工作者非常容易产生职业倦怠,尤其是表层扮演的更容易产生职业倦怠。加之现阶段我国社会工作者薪资待遇、福利水平远低于发达国家(郭景萍,2007),社会工作者更容易产生负向的情感体验。

事实上,社会工作者并非“劳动者与服务工作的潜在疏离”或简单的“单向度情感劳动者”(Hochschild,1989),而是强调关系为本(杨超、何雪松,2017a),且社会工作强调助人的艺术性,情感在助人实践中发挥着不可替代作用(Ephrat&Michal,2019),社会工作者的劳动必须包含情感要素。此外,有学者通过调研发现,社会工作者深层扮演能够产生积极的情感劳动(童敏、辛峻青、骆成俊,2019)。也有学者认为通过对社会工作者的情感劳动进行积极干预,能够提高其工作满意度,避免情感枯竭而引起的职业倦怠(O’Connor,2019)。但总体而言,已有研究对社会工作者情感劳动中的积极体验关注较少,且多数研究主题探讨影响社会工作者积极劳动体验的因素是什么,还缺少对社会工作者如何在助人实践过程中产生积极劳动体验的详细讨论。本研究基于情感劳动理论,在微观实践情境下探究社会工作者情感劳动的过程及积极劳动体验的形塑机制,具体涉及两个方面:第一,在社会工作者与服务对象的关系互动中,社会工作者的情感劳动过程是怎样的?在这一过程中有哪些是积极的劳动体验?第二,影响社会工作者产生积极劳动体验的形塑机制是什么?

二、理论视角与研究框架

(一)理论视角:迈向积极体验的情感劳动

1.情感劳动中的情感规则

霍克希尔德受C.莱特·米尔斯(C.Wright Mills)和欧文·戈夫曼(Erving Goffman)等人影响,于1983 年出版经典著作《心灵的整饰:人类情感的商业化》(The Managed Heart:Commercialization of Human Feeling),情感劳动的概念由此被提出。体力、脑力和情感构成了服务业劳动三个基本要素。情感劳动的表达其实是情感从私人领域转移到公共工作世界的过程,在服务业中因能创造价值而被资本捕获(梁萌、李坤希、冯雪,2022)。劳动过程中的情感逐渐被程式化、标准化,并纳入科层体制中(霍克希尔德,2020:185)。情感劳动主要涉及三方面特点:(1)情感劳动的发生是与服务对象(client①Client直接翻译为“客户”,但在不同职业中有不同的名称,例如空乘人员所面对的客户称作“乘客”,医生面对的客户称作“患者”,社会工作者面对的客户称作“服务对象”,文章统称为“服务对象”。)面对面的直接互动;(2)情感会影响服务对象的情绪、态度和行为;(3)情感的发生必须遵循一定的规则(Zapf,2003;霍克希尔德,2020:165-188)。

具体来说,当所购买的商品不具有很强的物质属性,但买卖双方需要不断地互动,这种互动掺杂着复杂的情感要素,需要劳动者进行情感劳动,且进行的情感劳动需要遵守职业某些正式或非正式的规范,进行恰当的且符合工作情境的情感整饰(刘义趁,2004),来获得相应的物质或非物质报酬。例如,空乘人员需要保持微笑以满足乘客需求并营造轻松的氛围,医生、护士需要以温和的态度面对患者来获得信任,家政人员以类家庭成员的方式进入家庭私领域获得服务对象的信任和好感,等等。服务型工作在与人进行密切互动时,都需按照一定规则进行自我情感管理,且这些规则是基于情感的社会建构论和认知主义(田林楠,2021)。

2.情感劳动中的劳动自主性

霍克希尔德受卡尔·马克思(Karl Heinrich Marx)的影响,认为情感劳动中创造价值和剩余价值,在劳动中逐渐形成“真实”自我(real self)与“表演”自我(acted self)。随着时间的推移,大部分劳动者产生一种自我疏离或痛苦感,自主性在劳动中逐渐丧失,与自身真实感受相疏离或异化(情感失调)(王宁,2000)。劳动自主性的缺失,会直接影响劳动者的离职倾向,并带来关于职业的情感耗竭(Kim&Stoner,2007),使得情感劳动的研究更关注劳动者的负向情感体验。

然而,情感劳动并不必然导致情感失调,还可能存在积极效应。例如,约翰逊(Johnson H.M.)和斯佩克特(Spector P.E.)(2007)通过调研发现,在深层扮演中劳动者拥有较高的劳动自主权,能够获得较高的幸福感和工作满意度。因为在表层扮演中,劳动者假装的情感表达越多,就越会与服务对象保持距离,且表层扮演也可能产生对工作的内疚和不满,个人成就感被减弱,劳动者更容易丧失自我。而深层扮演则会通过提高服务质量来增加满足感和自我效能感,为工作带来积极体验(Céleste &Alici,2002)。我国学者在探讨劳动自主性时,提出“边界工作”,即劳动者采用自主选择的策略以获得积极的劳动体验(梅笑,2020);也有学者通过调研网络主播,发现情感劳动不是必然导致主体异化,而是通过深层扮演促进劳动者的自我满足并获得个人成就感(胡鹏辉、余富强,2019)。

总而言之,情感劳动者掌握的自主程度越高,主动驾驭情感的可能性越大,职业满足感也越高(成伯清,2017),尤其是深层扮演。同时,情感劳动中将“真实”自我与“表演”自我进行区分,可以帮助情感劳动者在工作中去个人化,有效将自我身份与其所承担的劳动角色区分以避免过度的情感卷入(淡卫军,2005)。

3.情感劳动中的互动仪式

上述讨论中反复提及了情感劳动发生在面对面的互动中,说明互动对于情感劳动具有重要意义。情感互动是指两个人之间通过相互作用进行的情感转让,使一个人情不自禁地进入对方意向性感受状态的过程(丹森,1989:203),且情感互动只有在特定情境的互动中才能感受到。在戈夫曼影响下,霍克希尔德在情感劳动的互动议题中探讨了社会互动的规则(感受规则与表达规则)、浅层表演、深层扮演等,但并未详细探讨互动过程中如何唤醒劳动者的情感,书中仅基于认知主义情感建构论提供了一些例证(王宁,2000)。

而兰德尔·柯林斯(Randall Collins)汲取了戈夫曼和埃米尔·涂尔干(Émile Durkheim)的基本观点,提出了互动仪式链,认为互动过程中共同在场、互相觉察、注意力的共同集中、共同的心境、群体的符号化都将唤醒情感。从本质上讲,情感唤醒中仪式被赋予了重要意义,进一步增强了情感(特纳,2009:61-62),能够有效说明如何唤醒劳动者的情感。柯林斯(2009:156-163)在互动仪式基础上提出“情感能量”(emotional energy)这一核心概念,认为:高度的情感能量是一种对社会互动充满自信与热情的感受,并激活身体,使人积极采取行动,主动加入社会互动之中;低度的情感能量,个体并不为群体所吸引,并感到疲惫、沮丧,甚至疏远,在社会互动中变得被动。情感能量的探讨同样适用于情感劳动过程,高度的情感能量能够增强劳动者的工作认同,使劳动者对互动更加自信,带来积极与渴望的感觉,提高工作能力从而获得积极的劳动体验(郭景萍,2008a);低度的情感能量则相反。此外,高度的情感能量还能产生利他行为(王鹏、侯钧生,2005),促进积极的劳动体验。

(二)研究框架

根据上述讨论,情感劳动中的积极体验需要关注以下三个方面:(1)劳动者必须基于正式或非正式的规范,进行情感整饰,以符合工作情境、社会文化和工作要求,这是情感劳动的基础;(2)在深层扮演中,情感劳动者掌握的劳动自主性越高,越能体现积极的劳动体验,也越能加深工作认同,提高工作满意度;(3)唤醒情感劳动者积极的劳动体验,关键在于通过互动仪式(共同行动、共享情感等)获得高度的情感能量。因此,本文从职业规则、劳动自主性和互动仪式三个方面,探究社会工作者情感劳动的过程及积极劳动体验的形塑机制。

此外,情感劳动中的互动体验涉及“劳动者—资本—消费者”三方互动关系(李晓菁、刘爱玉,2017),形成劳动者与资本的劳资关系和劳动者与服务对象的消费关系,积极的劳动体验需要在各类关系互动中获得高度的情感能量。为进一步探究社会工作者在助人实践过程中产生积极体验的可能,本研究主要关注社会工作者助人实践中与服务对象的互动关系。社会工作的关系互动主要涉及三个方面(杨超、何雪松,2017b;童敏、辛峻青、骆成俊,2019;何国良,2021):(1)建立专业关系,按照社会工作的专业要求,深入服务对象的社会生活情境,与服务对象建立平等、真诚、尊重、信任的专业关系,产生富有意义的情感;(2)保持专业关系,社会工作者需要能动地开展助人服务,尽可能满足服务对象的真实需求,链接资源,才能确保与服务对象保持长久的专业关系;(3)开展关系助人实践,服务对象的改变需要关系网络的调整,助人实践中社会工作者将服务对象放入关系的脉络中开展实践,提高服务对象参与积极性,恢复其社会功能。

社会工作的关系互动中涉及的建立专业关系、保持专业关系和开展关系助人实践,与上述情感劳动理论中关注职业规则、劳动自主性和互动仪式,具有一定的契合性。因此,本研究在情感劳动理论指引下,探讨微观实践情境中社会工作者的情感劳动过程。具体涉及三个过程:(1)社会工作者如何按照职业规范的要求开展情感劳动,与服务对象建立专业关系;(2)社会工作者如何平衡职业规范的情感与具备主体性、能动性的自然情感间的矛盾关系,能够在获得劳动自主性的同时,与服务对象保持良好的专业关系;(3)社会工作者如何通过仪式互动的方式,与服务对象开展关系助人实践。通过对社会工作者情感劳动过程的系统探究,进一步梳理影响积极情感体验的形塑机制,并在理论层面回应本土社会工作中积极的情感劳动体验及其理论建构。

三、研究方法

本研究采用质性研究方法,运用参与式观察和半结构访谈的方法收集田野材料。2021 年7 月至2022 年3 月,笔者参与S 市戒毒康复同伴教育项目。参与期间对社会工作者服务过程中的表现、工作方式、与戒毒人员(以下简称服务对象)互动方式以及服务对象的表现等进行了持续深入的观察。这一过程中感受并发现社会工作者与服务对象的互动蕴藏着丰富的情感要素。

为深入考察社会工作者的情感劳动情况,尤其是积极的劳动体验,笔者在观察的基础上,对参与同伴教育项目的10位社会工作者(8位女性、2位男性)进行了访谈,访谈时间为60~90分钟。访谈内容包括:基本信息、专业关系的建立、主要工作内容、工作中面临的问题、工作中情感的投入、工作情感与个人情感的转化、工作时间与个人时间安排等。所访谈的社会工作者虽然大多非社会工作专业出身,但都取得了助理社会工作师或社会工作师资格证书,对社会工作专业有一定理解和认识,且参与同伴教育项目时间较长,有着丰富的实践经验。另外,为进一步考察社会工作者积极的劳动体验,研究过程中还关注到服务对象的情感变化,除了观察服务对象在参与活动过程中的情感变化、参与活动中的情感表达、与社会工作者的互动情况外,还根据研究需要,访谈了8 位参与活动的服务对象。访谈内容包括对社会工作者的认识、参与活动的感受与收获(尤其是情感部分)等。

还需说明的是,本研究之所以选择S市戒毒康复同伴教育项目考察社会工作者积极的劳动体验,主要基于两方面的考察:一方面,禁毒社会工作者所面临的服务对象具有特殊性,是发生过社会越轨行为的戒毒人员,且凡是有吸毒经历的人,社会工作者的助人服务将伴随其整个生命历程,一般情况下负责该服务对象的社会工作者基本保持不变。这种长时间且固定的专业关系,需要社会工作者在助人实践中进行持续的情感投入,具有典型性。另一方面,同伴教育项目中,社会工作者与服务对象都秉持“自助—互助—助社会”理念,这种共同行动、共同价值等促使社会工作者更容易唤醒柯林斯所强调的高度情感能量,获得积极的劳动体验,感受到助人的意义与价值。

四、社会工作者情感劳动的实践过程

本研究基于S 市戒毒同伴教育项目,对社会工作者情感劳动过程进行完整且细致的研究。同伴教育项目以帮助服务对象为核心,秉持“自助—互助—助社会”的理念,培养服务对象成为同伴志愿者,实现自身社会康复的同时,也能够体现个人价值(彭少峰、罗玲,2014)。在培养服务对象成为合格的同伴志愿者过程中,社会工作者既需要了解服务对象吸毒史、戒毒动机、社会关系网络等基本情况,帮助其解决现实问题、建立健康交往圈、完成再社会化等,也需要激发服务对象成为合格志愿者的潜在能力。这一助人过程中,社会工作者需要长时间且持续性的情感投入,不仅能够减轻服务对象压力、建立信任关系、了解服务对象真实需求并培养其成为同伴志愿者,还能够增加社会工作者职业成就感,使其获得积极的劳动体验。

(一)基于职业规范的专业关系建立:表层扮演与深层扮演

社会工作是一个充满情感的职业,其工作性质、工作理念、伦理守则等都涉及丰富的情感要素,包括利他主义、真诚、平等、尊重、积极倾听、同理心、支持、鼓励等,这些情感要素贯穿于整个助人服务过程(郭景萍,2007)。这要求社会工作者提供的助人服务必须在职业规则的情感范畴内开展。社会工作者在自身的情感特质基础上,通过不断地练习和实践磨合整饰情感(郭锦蒙、韩央迪,2021),以符合职业期待。基于职业规则的情感整饰,在一定程度上增强了社会工作者的职业认同,也明确了如何与服务对象建立专业关系。在社会工作职业规范的影响下,社会工作者与服务对象建立的关系是有边界的。而中国社会强调人情关系,对于部分经验缺乏的社会工作者来说,如果按照职业规则开展工作,会在一定程度上限制社会工作者的工作形式和内容,尤其在建立专业关系时面临挑战。

刚开始工作那会儿,真的很难和服务对象建立关系……一开始,服务对象可能会象征性地来和我见面,之后就没有音讯了,打电话也不接,去家里找也找不到……就算在家,他们也会假装不在家,不给开门,有时候他们家里人也会联合起来骗我不在家。(20210902-SW5)

有时候,我只能每次花一点时间来和服务对象交流,有些情况基本稳定的服务对象有时候只交流一两分钟,这一两分钟也可能是在陪服务对象进行毛发检测或者其他工作,简单地了解情况,完成访谈任务。其余时间找他们,也不太愿意。(20210906-SW9)

按照职业规则的情感劳动更多是表层扮演,与服务对象的关系建立也是停留在表层,社会工作中蕴含的情感要素也未能在互动中表现出来,长时间会形成一种“惰性化的情感劳动”。然而,访谈中一些社会工作者为了更好地开展助人活动,基于职业规则和社会文化,会积极探寻如何与服务对象建立良好的关系,有效整饰劳动过程中的情感。

(当时)我天天去派出所,找相关负责人员了解我所接收的服务对象情况……慢慢了解了服务对象基本情况后,我就“对症下药”,不厌其烦地,每天都去找服务对象,觉得他们总有不耐烦的时候,结果真的有服务对象愿意打开门,我也慢慢用一些社会工作的技巧,和他们渐渐地成了“朋友”,我在他们身上也学到了很多……(20210902-SW5)

社会工作者对待服务对象要像对待家人一样,从服务对象的角度出发开展活动,比如买一些食品,将服务真正应用到服务对象身上。互动开展过程中,营造一种家的感觉,让他们感受家的温暖……(20210817-SW1)

可以看出,为与服务对象建立良好的关系,社会工作者采取像“朋友”“家人”“自己人”等深层扮演的策略,投入和流露更多个人的自然情感,并运用真诚、尊重、同理心、鼓励等情感要素以获得服务对象的信任。值得注意的是,一些社会工作者甚至在服务对象还未出强戒所前,尝试以书信的方式与服务对象建立关系,让服务对象了解社会工作者的工作性质、与其他工作人员的不同、协调出所后的生活安排等。在服务对象出所时,社会工作者也会接服务对象,一方面是制度性的安排,确保服务对象远离吸毒人群,另一方面也让服务对象感受到一丝温暖,不断拉近与服务对象的心理距离和社会距离。

(在所里)那日子真的不好受,在那里面是冰冷的、阴暗的……当时收到社会工作者的来信,告诉我出所后可以做些什么,当时真的感觉看到了生活希望,有了活下去勇气……就像是阴暗的生活里,有了阳光照进来。(20210826-C2)

(二)劳动自主性中专业关系保持:表演自我与真实自我

社会工作特定的职业规则作为一种外在的规范,一方面为社会工作者的专业行动提供指引和约束,另一方面社会工作者通过不断学习和实践内化社会工作职业要求,保证专业行动与职业要求相一致(刘江、顾东辉,2022)。而这种长时间遵循社会工作职业规则,不仅带来上述探讨难以与服务对象建立关系的问题,还会使社会工作者在劳动过程中逐渐丧失劳动自主性,缺少专业自主判断(Sewpaul&Henrickson,2019)。另外,所访谈的社会工作者与其他领域不同,禁毒社会工作既需要按照社会工作的职业要求开展专业性助人服务,也要根据相关政府部门的要求,协助开展相关戒毒工作,使社会工作者面临繁重的工作压力。在完成本职工作的同时,还需完成大量的文书工作,不断削弱社会工作者的劳动自主性,社会工作者与服务对象的专业关系也很难维持。

社会工作者一般按照规定完成相关的工作任务,认为“社会工作者仅仅是一份职业,完成工作要求即可”,工作内容更多是任务导向,所谓解决服务对象问题也只是表层问题,未能解决一些实际问题。长时间的表层工作,消耗了社会工作者大量情感,逐渐产生职业倦怠。访谈中,一些社会工作者不自觉地讲述对工作的“抱怨”,这些“抱怨”甚至影响社会工作者的个人生活。

每天要做很多事情,比如现在要求我们协助服务对象在一个软件上每天汇报情况,那我们每天都需要和服务对象联系,有时候很晚了,下班回家了,还得和服务对象一个一个打电话,确保他们汇报了当天的情况……还要写很多材料,我也不知道每天在干什么,就很忙,也很累……感觉现在自己身体也不是很好了。(20210903-SW7)

但在访谈中,并非所有社会工作者都表现“为了完成工作而工作”情感耗竭的工作状态。一些社会工作者经过大量实践,逐渐形成“生活为本”的助人实践方式。社会工作者在完成工作任务基础上,不断深入服务对象的生活情境中,从生活中寻找需要解决的问题、需求等,与服务对象建立持久的专业关系。

社会工作者为服务对象提供的帮助,方方面面都要涉及,从一些生活细节中给予关注,帮助链接相关资源,如政策方面争取、关注服务对象家庭生活等,才能让服务对象逐渐认可社会工作者。(20210817-SW1)

(为了更好开展工作)现在开展小组活动时,会与艺术相结合,例如织围巾、烘焙、编茭白叶子等,让服务对象逐渐获得成就感,开心、热闹……能开展这些活动,主要受到政府政策的支持,给予一些补贴、提供场地等,我可能会链接一些资源,确保活动的顺利开展。(20210826-SW4)

虽然“生活为本”的助人实践,需要花费大量的时间和精力,但社会工作者认为这个过程非常有意义,而且非常享受,能充分地展现真实的自我,从而区别于为完成工作任务的表演自我。有些社会工作者甚至在助人实践中不断将私人生活领域适当地渗透到工作领域中,如“……快过年的时候,我也会带着我老公,(自己)买一些礼物送给他们”(20210902-SW5)。“生活为本”的助人服务,对服务对象来说,成效也极为明显,使其在某些方面发生变化。

刚出所那会儿,我根本没有想过找工作,但是在社会工作者的帮助下,参与到各种小组活动中,发现大家都在往平稳的方向发展,自己也想要平稳的生活,不想再过以前那样的生活了,我就也开始努力找一份工作。(20210826-C2)

(三)仪式互动中关系助人实践:低度与高度的情感能量

访谈中社会工作者的服务对象是发生过社会越轨行为的群体,这类服务对象所面临的问题具有复杂性,社会工作者主要为其提供社会康复(范志海,2005)。而在职业要求和制度规定下,社会工作者更多以任务为导向,完成相应的工作内容,助人服务主要聚焦于服务对象问题的解决,成功实现戒毒康复,这种工作方式在一定程度上能够促进服务对象实现社会康复的目标。但由于固定化的工作模式使得社会工作者在长期工作后容易陷入上述讨论的“重复性且程序化工作”或对工作的“抱怨”(20210825-SW3 的讲述),社会工作者的工作热情不断被消耗甚至枯竭,抑或是表现出较低的情感能量,产生职业倦怠。

为促进服务对象实现戒毒康复并提供有效回归社会的可行路径,S 市逐渐形成了秉持“自助—互助—助社会”理念的戒毒康复同伴教育项目,核心是选择一些具有相似经历、易受他人接受和尊敬、具有良好表达能力的服务对象,将其发展成为同伴志愿者。社会工作者充分挖掘服务对象潜在优势,共同参与到家访、写信、组织同伴小组等各类活动中,社会工作者主要引导同伴志愿者发挥正向行为典范榜样作用,强化其他服务对象模仿或消除某一行为,逐渐建立起新的生活方式(叶雄、张艳,2009)。在与相似经历者不断互动过程中,服务对象感受到被理解、尊重、鼓励,逐渐产生自信和自豪感,唤醒高度的情感能量(王杰、洪佩,2018),树立正向认知,成功实现社会康复的目标。

起初(服务对象)参加活动就是“卖社工面子”,完成工作任务,实际上并不喜欢这些活动,觉得很形式化,但是在活动中,看到了大家积极正向的努力,也逐渐融入这个群体。通过这个平台,自己慢慢变得没有那么自卑,大家都一样,在这里能够共同交流、解决问题。(20210906-C5)

参与同伴小组中,给我印象最深的是我们有一个十周年庆祝会,就是如果有一个人能够坚持十年,不再需要戒毒,就会举办一个庆祝会,参加活动的过程中我也在幻想不断激励着自己也要坚持下去,同伴之间也共同鼓励着彼此。(20210903-C4)

观察中发现,同伴教育项目活动中社会工作者与服务对象的关系,并不是简单的活动带领者和参与者。社会工作者与服务对象构成行动共同体,共同致力于实现社会康复的目标。活动中,社会工作者会充当榜样示范的作用,激发更多的服务对象讲述个体生命故事,并带动大家相互鼓励、理解、认同、赞扬等。服务对象不断获得正向改变,能够唤醒社会工作者高度的情感能量,增强社会工作者的工作自信与热情,激发社会工作者采取积极行动,为服务对象提供更有效的助人服务策略。

服务对象发生变化需要一个过程,像这次活动主要是学习一些职业技能,真的让他们去找一份工作很难的,但是让他们在参与活动的过程中体会到不一样的生活方式,或者说通过一次次参与活动的过程让他们远离原来的生活,逐渐建立起新的生活方式,形成新的生命意义,我感觉能做到这些我就很满足了。(20210903-SW6)

在同伴项目中,看到服务对象逐渐从初期以“不再吸毒”为目标,到中期能够共同成长,牵手,互帮互助,再到后期基本实现社会康复的目标,其实也是实现“自助—互助—助社会”的目标,让我非常有成就感,感觉做的这份工作非常有意义,希望自己负责的服务对象越来越少,这样也意味着吸毒或者复吸的人越来越少了。(20210905-SW8)

五、社会工作者积极情感体验的形塑机制

社会工作者与服务对象互动中情感扮演着重要角色,持续且高水平的情感互动给社会工作者带来一定的工作压力和工作倦怠,并使一些社会工作者形成“惰性化的情感劳动”,出现与服务对象难以建立持久的专业关系、服务工作停留在表面、服务成效不明显等问题。一些社会工作者为更好地适应工作环境,试图平衡专业规定下被整饰的情感与动态的助人实践情境间的矛盾关系,采用了深层扮演、真实展现自我(掌握劳动自主性)以及唤醒高度的情感能量等策略来不断增强自身的劳动自主性,与服务对象建立平等、尊重、真诚的专业关系,有效掌控助人实践过程,以此创造积极的劳动体验,建构独特的形塑机制。

(一)社会工作者积极情感体验的机制要素

1.适当的专业边界

社会工作者与服务对象的情感互动是一种基于专业基础的适度的情感表达,即社会工作者与服务对象的专业关系是有边界的。这种关系边界并非西方理论中清晰且独立的边界,而是社会工作者基于专业价值、规范,随着助人情境的变化,在职业情感与自然情感中不断转化,进行适度的情感表达、情感投入,以符合本土情境中特定的情感关系。这种关系边界如同梅笑(2020)所提出的通过“象征性边界”创造积极的情感体验。保持适当的专业边界,一方面能够给予服务对象更多成长空间,逐渐摆脱对社会工作者的依赖,另一方面也避免社会工作者在助人实践中过多的情感卷入,无法将工作情境与个人生活情境区分,从而减少不必要的工作压力。事实上,如何与服务对象保持适当的专业边界,大多是社会工作者个人根据自身工作经验、专业能力、个人生活等在工作情境中的自我选择,能动地调节与服务对象之间的关系。在这种适当的专业边界关系中,为实践的有效性提供基础。

2.真诚的助人实践

前文提及社会工作者采用“生活为本”的实践策略开展助人实践,是社会工作者通过不断学习和实践内化必须遵循的职业规则,并在工作任务安排的基础上,深入服务对象的生活情境,明晰服务对象真实需求,在互动中自觉反思有效服务策略,以真诚的助人实践方式促进服务对象成长和改变。社会工作者在助人过程中以“真心换真心”的策略,投入真实的情感面对服务对象,不断与服务对象建立良好的关系、有效链接服务对象所需资源、寻求更适合服务对象发生正向改变的路径等。服务对象在互动中逐渐发生变化,社会工作者能够获得极大的成就感、职业满足感,形成正反馈机制,不断激发社会工作者劳动自主性,带来积极的劳动体验,进一步加深了专业认同。

3.共享的实践情境

社会工作者获得积极的劳动体验也离不开良好的实践情境。同伴教育项目中,社会工作者与服务对象在“自助—互助—助社会”的共同理念下,共同参与、共同行动,形成共享的实践情境。在共享情境下,能够在更大程度上激发社会工作者积极参与性,唤醒高度的情感能量,自觉反思如何更有效地为服务对象提供助人服务。社会工作者在助人过程中产生与服务对象共同的情感体验,激发共享心境和兴奋感,产生高水平的情感,也就是涂尔干所称的集体兴奋,并不断体验到共享情感。对服务对象来说,唤醒高度的情感能量,使之更愿意参与到项目活动中,获得正向改变。在共同行动、共享情感、共享价值的基础上,服务对象带来的转变同样能够唤醒社会工作者高度的情感能量,激发社会工作者的工作自信、热情,增强职业认同感和成就感,使其更愿意投身于助人事业。

(二)社会工作者积极情感体验机制建构

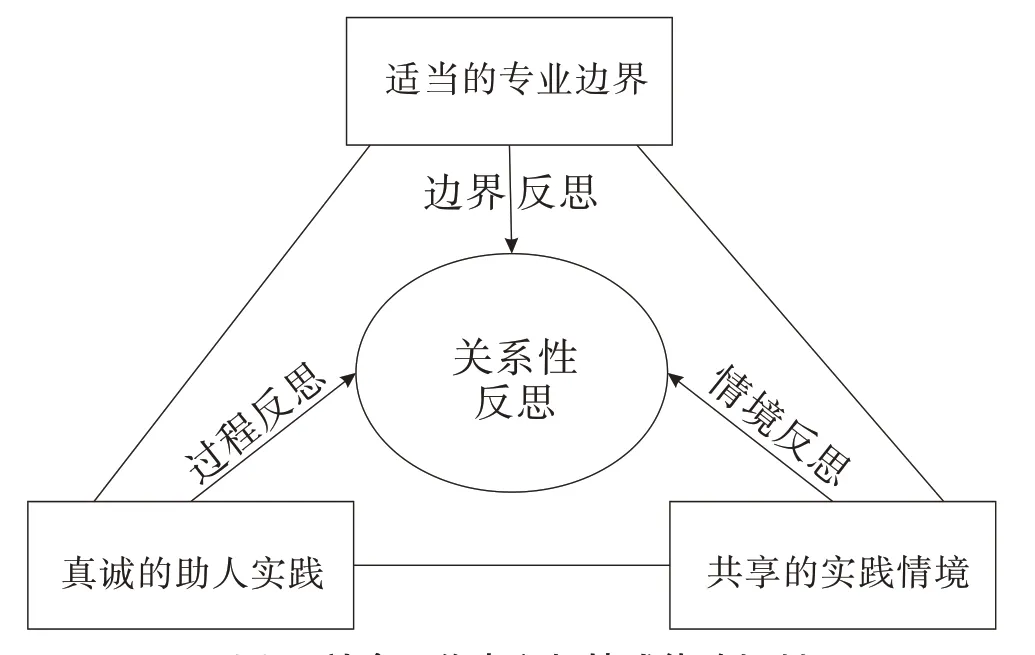

社会工作者在与服务对象互动的过程中,以适当的专业边界、真诚的助人实践以及共享的实践情境为情感调适的关键要素,具体通过深层扮演、真实地展现自我以及唤醒高度的情感能量等应对策略,能够为社会工作者带来积极的劳动体验。且社会工作者积极的劳动体验,既要内化职业规则中情感要素并开展相应的情感性工作,也受中国本土情感中对“人情关系”的影响。这种独特的形塑机制,核心是社会工作者在与服务对象的关系互动中,自觉对实践边界、实践过程、实践情境等进行反思,即关系性反思。其积极情感体验机制如图1所示。

图1 社会工作者积极情感体验机制

边界反思,即基于实践中社会工作者与服务对象的互动关系,反思如何有效建立专业关系,是关系性反思的基础。社会工作者需以深层表演的方式,深入服务对象的社会生活情境,与服务对象建立平等、真诚、尊重、信任的关系,并产生富有意义的情感,服务对象才愿意与之分享自我真实感受。同时,社会工作者与服务对象所建立的关系一定是有边界的,基于专业价值、规范,能动地调节与服务对象的关系,进行适度的情感表达、情感投入,以符合本土情境中特定的情感关系。社会工作者在反思如何保持边界的专业关系并深层扮演自身角色的过程中,获得积极的情感体验。过程反思,是对整个助人实践过程的反思,反思开展什么样服务能够促进服务对象改变。社会工作者在职业规则和制度安排的基础上,根据与服务对象的互动情况,能动地开展助人服务,尽可能提供并满足服务对象真实需求,链接有效资源,并自主调节工作压力与工作内容之间的矛盾关系,有效掌控整个助人过程,且服务对象获得阶段性的改变促使社会工作者获得成就感,产生积极的情感体验。情境反思,是对助人情境的反思,反思营造什么样的情境能够促进服务对象改变。助人实践中社会工作者通过与服务对象共同营造共享情境,将服务对象放入适合服务对象成长的实践情境脉络中开展实践,不仅激发服务对象参与积极性,获得持续性的改变,社会工作者也在参与过程中与服务对象共同成长,唤醒自身高度的情感能量,获得积极的情感体验。

边界反思、过程反思以及情境反思,都是社会工作者与服务对象在关系互动中的反思。社会工作者通过关系性反思,不断明晰如何与服务对象建立适当的专业边界、如何有效在实践过程中开展真诚的助人实践以及如何营造并建立共享的实践情境,来激发服务对象情感能量。在与服务对象共同成长并获得改变的过程中,社会工作者逐渐体会到职业成就感、专业认同感、个人获得感等积极的情感体验,而这些积极情感体验也是在关系性反思中获得,并随着专业知识、工作经验和生活阅历的增加获得更多的积极体验。社会工作者的关系性反思贯穿助人实践始终,正如唐纳德·舍恩(2007:41-50)所强调的“在行动中认知”(knowing in action)、“在行动中反思”(reflecing in action)和“对行动做反思”(reflecing on action),不断在关系性反思中获得积极体验,并在更大程度上激发社会工作者积极的劳动体验。

六、结论与讨论

基于本研究的质性材料,回应了情感劳动理论中的积极劳动体验,尤其是社会工作者实践过程中所产生积极情感劳动。既有研究在霍克希尔德影响下,主要以劳动者自身的情感劳动为出发点,关注劳动者对服务对象长时间的情感资源消耗,无法带来劳动成就感,从而带来消极的情感体验。针对这一问题,很多学者通过调研发现深层扮演、掌握劳动自主性等策略能够带来积极的劳动体验(Céleste&Alicia,2002;成伯清,2017;胡鹏辉、余富强,2019),也有学者提出关系互动在情感劳动中发挥着积极作用(梅笑,2020)。社会工作者的情感劳动与其他职业相同,与服务对象关系互动中,通过深层表演和掌握劳动自主性的策略,能够与其建立平等、相互信任且富有情感意义的关系,在积极的情感劳动中体验到职业成就感、专业认同感和个人获得感,这点在本研究中有着深刻体现。除此之外,本研究在关系互动中,还引入柯林斯互动仪式链中的观点,并运用秉持“自助—互助—助社会”理念的同伴教育项目,深刻揭示了共同在场、共同行动、共同价值能够唤醒社会工作者高度的情感能量,带来积极的劳动体验。因此,本研究拓展了社会工作者积极情感劳动研究的内容和面向,提出来关系性反思的积极情感体验机制,为进一步唤醒社会工作者积极的劳动体验提供参考指引,这对情感劳动理论的积极劳动体验也具有启发意义。还需指出的是,本文重点关注微观领域社会工作者与服务对象的关系性反思带来积极的劳动体验,而在中国复杂的实践情境中,还需考察中观、宏观领域中社会工作者与社会工作机构、政府部门等复杂的互动关系,才能全面理解、认识本土社会工作者积极的劳动体验及其理论建构。