耕读共生 协同育人

顾润生 许蕴霞

【关键词】劳动教育;文化场境;课程建设;协同育人

【中图分类号】G41 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2023)30-0033-03

【作者簡介】1.顾润生,江苏省中小学教学研究室(南京,210013)德育教研员,正高级教师,江苏省特级教师;2.许蕴霞,江苏省昆山市信义小学(江苏昆山,215300)校长,高级教师,苏州市名教师。

顾润生:“信义少年根植家国情怀的农耕阅享实践”项目的内涵是什么?农耕阅享实践与根植家国情怀之间又有何种内在联系?

许蕴霞:本项目旨在培养具有家国情怀的信义少年,从“悦耕读、健身心、慧学用、塑信品、弘义举”五个方面,培养信义少年勤俭、自强、坚韧、乐观、善思、创新、自信、诚信、负责、友善十大核心品格。所谓农耕阅享实践,是以“耕”“读”作为育人途径、以“学思行知”作为教学流程的教育模式。农耕是劳动创造,阅享是分享经历,二者相辅相成,“耕”以“读”为魂,“读”以“耕”为本,“读”是“耕”的生长点,“耕”是“读”的突破点。

我们力图在项目实施中使学生在农耕、行走、研学等实践中蓬勃生长、修身养性、增智启慧,提升其对道德、责任、家国的理解。在农耕阅享实践中,学生回归土地,建立起乡情与乡愁,意识到自己与中华大地的血脉联系。在农耕劳动中,学生了解事物的来源,体验劳动创造美好生活、劳动创造世界的全部过程,形成良好的劳动习惯和价值观。学校依托江南地区的地域资源,转变学习方式,实现五育融合,培养学生的家国情怀,落实立德树人的根本任务。

顾润生:项目实施的顶层思考是什么?

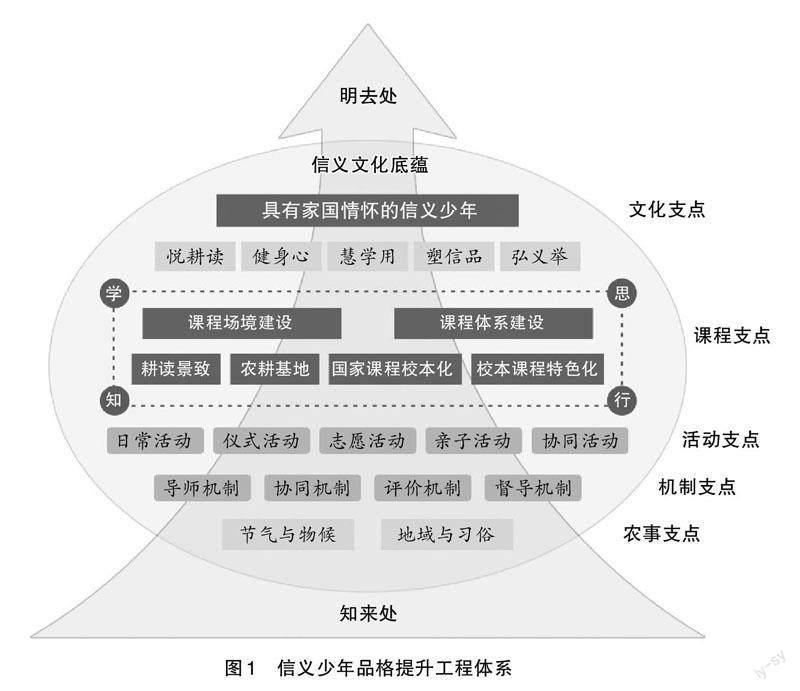

许蕴霞:项目实施以来,我们不断提炼内涵,完成了信义少年品格提升工程体系建构(见下页图1):以信义文化底蕴为基础,以课程场境建设、课程体系建构为课程支点,以日常活动、仪式活动、志愿活动、亲子活动、协同活动为活动支点,完善导师机制、协同机制、评价机制、督导机制组成的机制支点,整合节气与物候、地域与习俗的农事支点,构建农耕阅享实践。学生在耕读中知来处、明去处,建立起乡情与乡愁,成为“悦耕读、健身心、慧学用、塑信品、弘义举”的信义少年。

顾润生:项目的实施路径是什么?

许蕴霞:我们围绕文化浸润、课程引领、活动启迪三方面,立足生活、课堂和基地,根据农作物的生命周期设计主题活动,培养学生良好的劳动习惯和解决问题的探索创新意识。具体包含三大行动。

第一,自主建构农耕课堂的文化场境。学校通过科学布局、整体构建,着力建设一系列农耕实践基地,“半塘田园”与“空中田园”遥相呼应,传统农耕、现代农业、未来农科相辅而行;打造“一廊、二馆、三院”文化场馆,耘心廊引领前行方向,锄禾馆与昆曲博物馆同声相应,又满书院、澄美艺术院与未来农科院融合共生;同时联合校内与校外,协同家庭与社区,全面建构可视性环境文化与互动性关系文化融通的文化场境。学生在沉浸式场境中感受田园的质朴气息和耕读的美好,分享耕读感悟,激发热爱家乡的情感。

第二,全面建设“知耕善读”课程体系。为提升学生品格,根植家国情怀,学校自主设计耕读课程体系,形成了“两级·三类”课程框架。首先,以学科融合渗透完成国家课程的校本建构。学校试图以中小学各学科为载体实现耕读教育目标,通过教材中的选文选材厘清各学科实施耕读教育的要素清单,明确各学科每个模块或单元的耕读教育目标及其对应的耕读教育内容,真正让耕读教育成为各科教学的贯穿线索。其次,以超学科整合完成校本课程的特色建构。学校依照四季时序,遵循节气轮回,开发了以基础课程、拓展课程、统整课程为支撑的长周期、大单元校本耕读课程。该课程打破了各大课程领域的界限,跨越了多门学科,甚至实现了学科知识、社会生活和劳动实践的有机整合,以及学生课内学习和课外活动的紧密相连。

第三,积极探寻“乐耕慧读”体验活动。学校挖掘家长和社区的教育资源,创造性地开展日常活动、仪式活动、志愿活动、亲子活动、协同活动,为全员育人、全程育人、全方位育人做出有益探索。学校以“三横”(家、校、社)、“三纵”(价值体认、社会情感、行为表达)为抓手,组建知情意行一体化的“乐耕慧读”活动网络,让学生在“耕”中实践,在“读”中思考,最终成长为具有家国情怀的信义少年。

顾润生:项目是如何进行评价的?

许蕴霞:在项目实施过程中,我们形成全方位的学生评价体系,具体建构四大评价方式。第一,研究型任务单。基于真实情境设计学生喜欢的任务,以“是什么、为什么、怎么做”为出发点,将任务中的重难点分解成易于操作、利于理解、便于思考的“任务串”形式,从而更好地引导学生动手、动脑、动口,形成综合性评价。第二,成长型信用卡。“农耕信用卡”由“农耕地图”“农耕笔记”“争章小达人”等部分构成,用于记录学生的耕读成就,同时作为特色农耕项目“承包员”竞标的主要依据,注重学生参与农耕课程的反馈和激励。第三,他助型点赞墙。学校在农耕文化长廊开辟一面“点赞墙”,将学生参与农耕劳动的感悟、事迹、精彩瞬间定格,以展览、分享会等形式将这些成果与全校师生共享,为学校农耕课程的开展提供长久的动力。第四,互动型云平台。学校在线上平台开设“微视频”“美文苑”“集市汇”等专栏,鼓励学生投稿,学生在展示中收获自信,在分享讨论中反思问题,不断提升。

顾润生:项目实施以来取得了哪些重要成果?

许蕴霞:在品格提升工程项目的引领下,学校构建起耕读育人的教育新模式,整合学科与劳动、课内与课外、学校与家庭,并带动数所合作校,形成丰富的课程资源。2023年4月,江苏省昆山市信义小学入选全国“家校社协同育人项目”第一批实验基地学校。近年来,学校承担了省级规划课题“指向品格提升的小学生好习惯养成实践探索”、市级规划课题“乡村学校生成课程开发的行动研究——以农耕系列课程为例”、市级前瞻性教学改革实验项目“厚植家国情怀的耕读教育区域性探索”。“信义少年根植家国情怀的农耕阅享实践”项目帮助教师更新教育观、儿童观和师生观,促进学生成长,培养了一批信义少年,他们好奇心强,专注力和创造力高,身体健壮,勤劳朴实,尊重生命,热爱自然与生活,热爱阅读与创作。江苏教育频道、“学习强国”学习平台以及“人民教育”“中国劳动教育指南”“江苏教育发布”等微信公众号多次呈现了信义小学耕读教育的相关报道。学校的劳动教育主题案例《以劳促德,多维育人》获江苏省首批中小学“一校一案”典型案例,《稻田里的发现》获江苏省“课后服务学生活动优秀方案”一等奖。