广西科技创新与科学普及耦合性分析研究*

韦美婵 何洁

广西科技馆,广西 南宁 530022

“科技创新和科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”[1]习总书记的重要讲话,辩证地阐释了科技创新与科学普及之间的关系。只有推进科技创新和科学普及齐头并进,才能在推动科技创新的同时,大力加强科学普及,提高广大群众的科学综合素养,造就一支更好服务经济社会发展和人民群众生产生活的高素质创新创业队伍,反向推动科技创新。分析科技创新与普及科学的发展现状,研究二者之间相互协同的问题,提出合理化建议,对于提高广西科技创新与普及科学的协同发展质量,推动科技创新与普及科学的高质量发展,具有十分重要的现实意义。

一个国家和地区发展进步的动力,在于科技创新能力。区域科技创新能力是某一地区(包括企业、学校、科研机构等)各种科技因素相互作用、相互影响的结果,也是区域创新综合实力的反映[2],因此可以将这一能力理解为是反映地区经济增长效率和竞争力保持状况的决定性影响因素。关于科技创新能力的评价,学者们经常采用因子分析法(FACTORANALYSIS)、权法、TOPSIS 分析法(TOPSISANALYSIS)、灰色关联分析法(灰色关联分析法)等评价方法,而更多的是采用两种评价方法相结合的方式。如祝新等[3]构建区域科技创新能力多层次灰色关联分析评价模型,采用灰色关联分析方法,实证分析了大陆29 个省份的科技创新能力。王亚伟等[4]完善模糊综合评价模式,对河南省科技创新能力进行科学评价,建立了区域科技创新能力评价指标体系。张序萍等[5]利用主成分分析法对各子系统的评价指数进行计算,同时利用值法对各子系统进行权重测定,从而得出区域技术创新综合指数。鲁静[6]运用熵值-TOPSIS 法结合灰色关联法构建长三角区域科技创新能力综合评价模型等等。

科学普及能力的内涵是指在一定时期内,由当时的科普资源状况和经济技术状况所决定的,能够相对稳定实现的科普产品或服务产出能力的各种科普生产要素的综合投入所形成的产出能力[7]。学者们更多的是从科普投入产出效率等方面研究出有关科学普及能力评估的文献资料。如李婷[8]构建了地区科普能力的指标体系和理论模型,对地区科普能力的评价采用了主成分法。刘广斌等[9]构建了科普投入产出评价体系初步框架,运用DEA 分析评价了我国2006—2013年间科普投入产出效率。此外,有学者还对我国某省和地区的科学普及能力进行了研究。如张越等[10]采用因子分析法评价了湖南省2014—2017年不同区域的科学普及能力等。

耦合是指两个事物在物理学上互相作用、互相影响的关系。科技创新与科学普及在发展过程中是相互影响及相互依存、促进的。参照耦合性的定义,我们可以把科技创新与科普能力的耦合性理解为:科技创新与科普能力在一定程度上相互依赖、相互调和、相互促进,共同促进社会进步和一定的经济发展[11]。因此,以耦合关系描述科技创新与科学普及的融合发展现象,利用耦合协调度模型对两者进行测算,可以反映科技创新与科学普及协同发展水平。

对于科技创新与科学普及的关系研究,目前国内外学者主要集中于理论层面的分析。例如李健民[12]就上海市推进科学普及与科技创新融合发展的战略路径,分析了科技创新与普及的相互关系和探索。刘伟[13]等从创新生态视角下论述了科技创新和科学普及的重要性和相互作用。郑魏[14]对科技创新与科普协同特性的解释,应用协同理论。基于耦合理论对科技创新与科学普及关系的研究较少,王玲玉[15]用统计学的方法对我国区域科技创新与科学普及的耦合作用机制进行了探索。

基于以上学者对科技创新与科学普及研究的综述与总结分析,为进一步探讨科技创新与科学普及的相互作用机制,笔者通过构建科技创新与科学普及耦合协调发展综合评价指标体系,以2010—2019年广西科技创新与科学普及的相关数据为样本,测算两者耦合协调度,并对其耦合协调状况进行实证分析,以期为广西科技创新与科学普及工作的有序、协调发展提供理论参考。

1 广西科技创新与科学普及耦合协调度的测算

1.1 指标选取与数据来源

构建科学合理的指标体系是进行综合评价的前提,在借鉴其他学者们对科技创新与科学普及建立指标体系研究的基础上,结合指标的科学性、适用性、数据可得性等,本文主要选择从投入和产出这两个方面建立科技创新与科学普及相关度指标体系。因此,选择从两个方面综合评价广西的科技创新能力,即科技创新投入和科技创新产出,从投入和产出两个方面综合评价广西的科学普及能力。具体为:从研究与试验发展(RD)人员全时当量、RD 经费投入和研究机构个数三个指标为科技创新的投入指标;产出是最能直接反映科技创新水平的,因此,重点从研究与实验发展(RD)项目数量、发明专利申请量、企业新产品销售收入、技术市场合同成交额四个指标中筛选出反应科技创新活动开展的质量和成效。对科普能力的评估也从人力、财力、物力等方面,选取7 个指标进行衡量,投入有科普人员、科普场馆和科普经费三个方面;产出方面,包括科普作品、科普媒体、科普讲座和科普专题活动四个方面,从为提高公众科学素质水平提供服务的角度进行衡量。由此,科技创新与科学普及工作考核指标体系(表1)得以构建。研究资料主要来源于《中国统计年鉴(2010—2019)》、广西科技厅官网(HTTP://KjT.GXZF.GOV.CN/)、《中国科普统计(2010—2019)》的广西科技统计资料。

表1 科技创新与科学普及评价指标体系

1.2 测算方法

耦合度的概念起源于物理学,用来描述两个或两个以上系统或运动方式之间的相互作用,进而达到协同的现象,而系统从无序到有序的演化机制的关键在于其内部序参量之间的协同作用,耦合度即为这种协同作用的度量[16]。耦合协调度则是在耦合概念的基础上,用来描述各系统或各要素之间相互影响、相互协调的程度,既反映出系统间相互关联程度的强弱,也反映出系统间协调情况的好坏[17]。在耦合协调模型中,每个子系统的序列参量(综合评价值)是需要求得的,而大多数学者使用的是熵值法,本文在前人的基础上也选用熵值法进行计算。

1.2.1 熵值法。熵值法根据各指标观测值所显示的信息大小,可以计算各指标权重,进而求得各子系统序参量(综合评估值)的客观赋权法。以下为具体步骤:假设Xij(i=1,2,3,...,n;j=1,2,3,...,m)为第i 年方案第j个指标的数值。因为赋值法涉及到自然对数的处理过程,所以一般在经过规范处理的数据后,再加上一个略大于0的正数,为了避免赋值数的无意义,通常会增加0.001的数值[18]。

第一步:指标数据的标准化处理。由于科技创新与科学普及两个系统都是正向促进作用,所以,采用正向指标处理计算。

式(1)中,xij和Xij分别是第i 年第j 个指标的原始值和标准值,xmax为指标最大值,xmin为指标最小值。

第二步:计算第j项指标下第i年份的比重

第三步:计算j项指标的熵值

第四步:计算第j项指标的差异系数

式(4)中,dj越大说明这个指标的作用越大。

第五步:计算第j项指标的权重

第六步:综合得分采用线性加权法计算

1.2.2 耦合协调度评价模型。科技创新与科学普及两个系统的耦合度模型是通过参考物理学的容量耦合模型建立的,具体计算公式为:

式(7)中,C 表示耦合度,U1表示科技创新综合评价值,U2表示科学普及综合评价值。

耦合度模型可以反映系统各要素在科技创新、科学普及等方面的互动程度,但不能反映系统内部协同发展水平的高低。构建耦合协调度模型,以更好地评估二者的耦合协调程度:

其中,C 为耦合度,D 为耦合协调度,α、β 为待定系数,分别表示科技创新与科学普及的贡献系数,T为科技创新和科学普及的综合协调指数。以科技创新与科学普及同等重要为依据,参考相关文献,α和β取值均为0.5。C 的取值范围为0 到1,当C=0 时,两个系统之间完全不协调,没有交互耦合协调性,而当C=1,两个系统完全协调时,就显示出深度耦合的协调性。参考已有的研究[19],在有关学者研究的基础上,依据物理学相关判别准则制定的耦合协调度划分标准,将标准分为八种情况(表2)。

表2 耦合协调评价标准

2 实证分析

2.1 基于熵值法的广西科技创新与科学普及综合评价

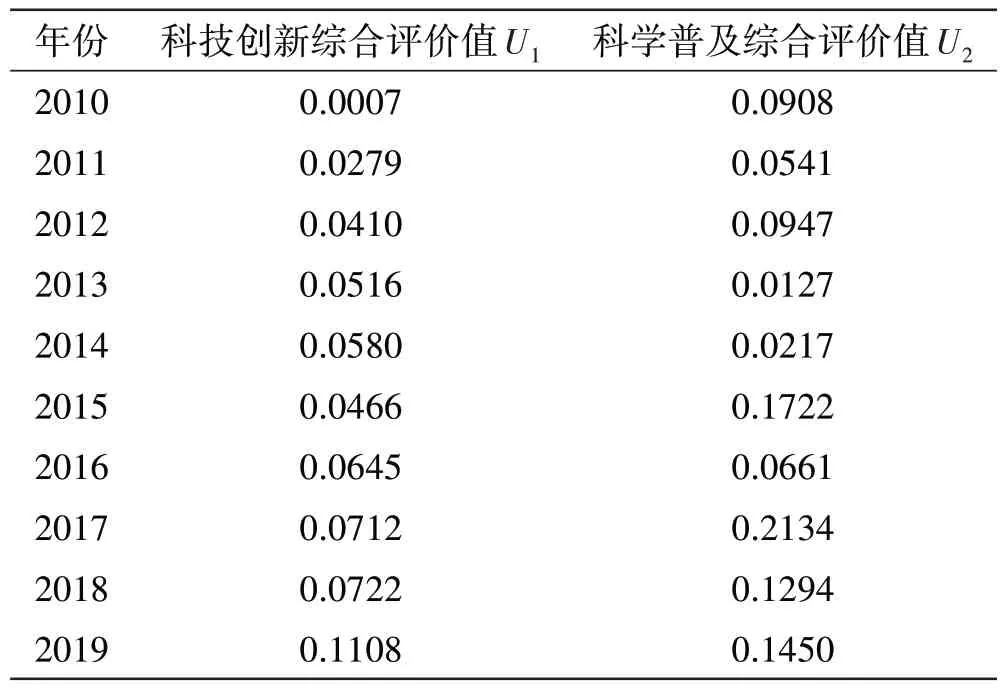

利用上述公式(1)~(6),计算出2010—2019 年广西科技创新与科学普及综合评价值(表3)。

表3 广西科技创新与科学普及综合评价值

为更直观地分析广西科技创新和科学普及两个系统的综合评价值,将表2的计算结果形成图形表示,具体见图1。

图1 广西2010—2019年科技创新、科学普及综合评价值

从图1 可以看出,2010—2019 年广西科技创新与科学普及综合评价量总体呈上升趋势,但综合评价值都不高,最高的2017 年的科学普及综合值也仅0.2134。就科技创新U1而言,总体上呈现出较为平稳的上升发展态势,仅2015 年略有下降,这表明广西科技各项事业的发展还是比较平稳的,无论是科技投入的R&D 人员全时当量、R&D 经费投入、还是产出方面的发明专利申请数、企业新产品销售收入和技术市场合同成交额,数值稳中有升。就科学普及U2而言,其发展趋势及其不稳定,呈“W”式的波澜起伏状态。2013、2016 年下降的幅度和2015、2017 年增长的幅度较大,两者的幅度都超过了85%以上。但与此同时,在2010—2019 年这十年间,有8 年的时间科技创新综合评价值是低于科学普及的,只有2013和2014 年高于科学普及综合评价值,这说明了在这两个复合系统中,科学普及的贡献度大于科技创新的贡献度。

2.2 广西科技创新与科学普及耦合协调度分析

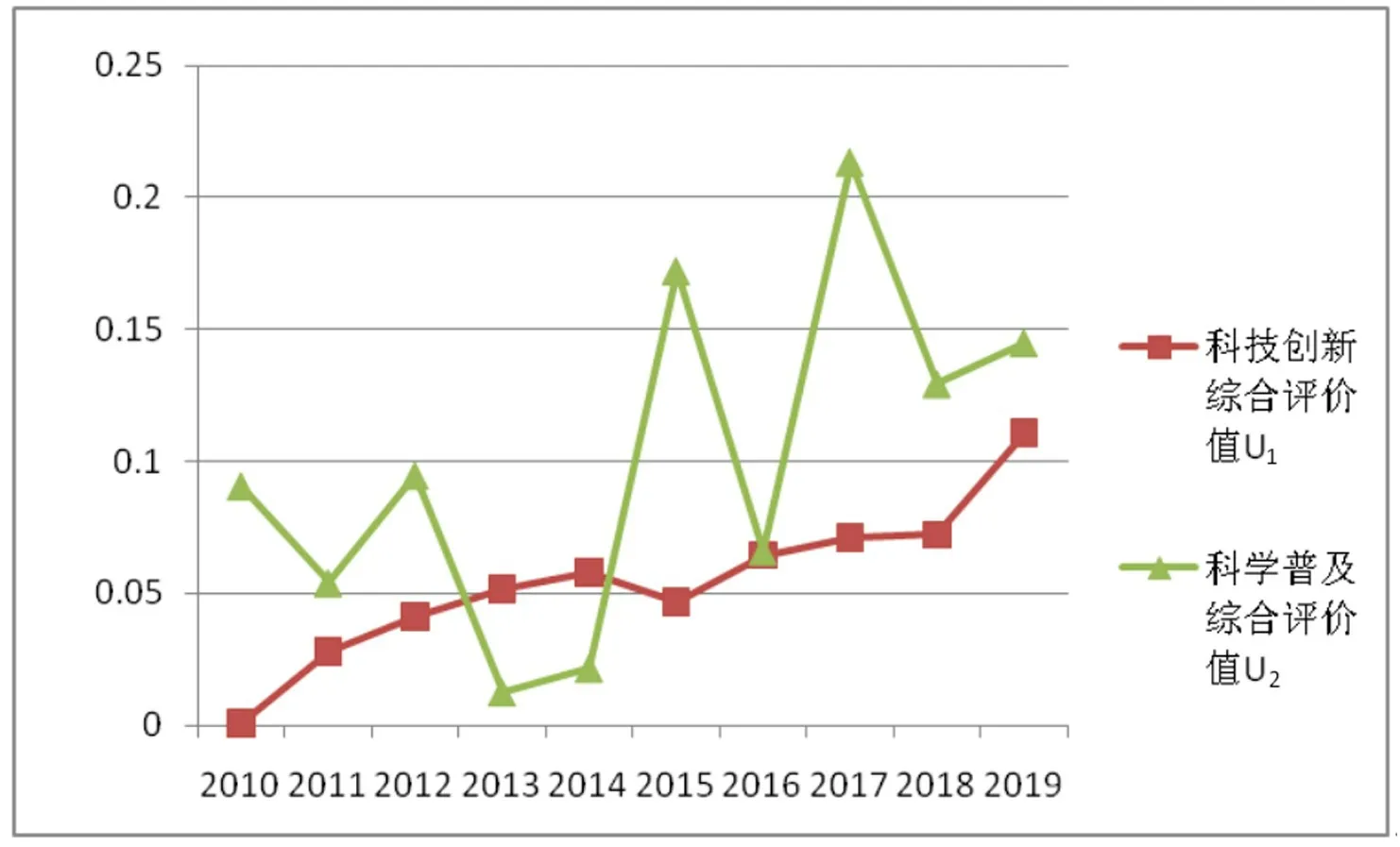

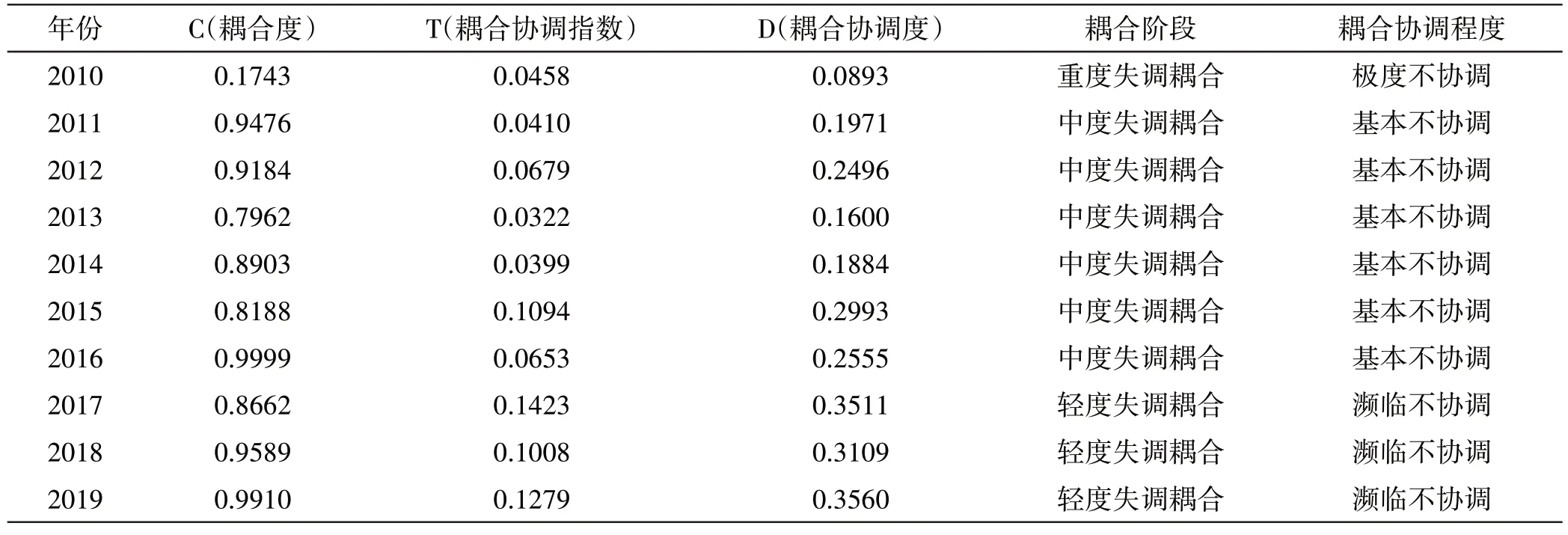

经上述一系列公式(1)~(8)计算结果,结合耦合标准划分(表2),得出广西科技创新系统与科学普及系统的耦合水平结果(表4)。

表4 广西科技创新和科学普及耦合协调度结果

根据表4,用耦合度数(C)、耦合协调指数(T)和耦合协调度(D)的计算结果,汇总形成两个系统的耦合关系图(图2),以更直观地反映两者之间的交互耦合协调发展状况。

图2 广西2010—2019年科技创新与科学普及的耦合关系

由图2 可知:从整体上看,广西2010—2019 年科技创新和科学普及的耦合度与耦合协调度都是呈不平稳的“W”式增长,整体上看得出广西对科技与科普融合发展的逐渐重视。耦合度C 可以反映系统之间的相互依赖及制约的程度,从图来看,自2011年之后,科技创新与科学普及的耦合度大幅提升,这表明广西科技创新与科学普及关系越来越紧密,相互依赖和相互作用越来越明显。但从耦合协调度D 值结果来看,广西科技创新与科学普及耦合协调度值仅从0.0893上升至0.3560,这表明两个系统耦合协调度总体虽呈逐步上升趋势,但上升幅度较小,耦合协调度仅从极不协调上升至濒临不协调状态。总体上看,两个系统在过去十年间呈现出严重不适应的状态,双方大多独立发展,相互影响和依存程度很小,耦合协调度距离勉强协调,甚至距离强协同还有很大差距,广西科技创新与科学普及的协同发展格局尚未形成。这也意味着广西对科技创新与科学普及耦合发展的重视程度不够,需要进一步完善两者间的耦合协调机制。

3 研究结论及建议

3.1 研究结论

通过对2010—2019 年广西科技创新与科学普及耦合协调度的实证分析和研究,得出如下结论:2010年以来,两个系统均处于低水平耦合阶段,且均处于严重失调状态,其中耦合协调度总体缓慢上升,耦合度最高值仅为2019 年的0.3560。投入产出阶段的协同发展水平容易受到不确定因素的干扰,自身投入产出协同发展水平的科学普及更是亟待完善。可以看出,两者协同发展的基础是各相关要素之间是否形成良性联动,而外部因素如政府、社会、个人等的有效配合则是保证两者平稳发展的保证[20]。借鉴有关科技创新与科学普及两者协调发展的分析,本文认为广西要根据区情,加大科技创新与科学普及同发展、共繁荣的力度,为优化科技创新生态系统,提升科学普及服务体系,为广西经济发展提供强有力的科技支撑和社会支撑,制定协调二者耦合、协同发展的相关战略,尽快实现二者互利共生、高度融合的发展。

3.2 对策建议

3.2.1 加大科技创新和科学普及的协同发展力度,让“两翼”齐飞。一是要强化政府主导作用,在充分调动两者积极性的前提下,要加强沟通协作,同时加大人力、物力、财力等方面的支持,推动科技创新与科学普及相结合。二是培育科技创新和科学普及的生态环境,坚持统筹兼顾,科学制定广西高质量的科技创新和科学普及发展规划,做到规划与任务同布置、改革与措施同落实、考核与奖励机制同落实,从政策到实施上推动广西提升科技创新与科学普及的协调发展水平。

3.2.2 搭建加强科技创新与科学普及互动融合的平台。一是要整合社会资源,充分利用广西大专院校、科研院所、科技型企业、科技实验室、科普场馆等科技资源向社会开放,促进科技与教育、科研与科普的有效衔接,推动形成以科技促教育、以科研促科普、以科普促社会的社会化格局[21];整合网络资源,利用微信、抖音、数字科技馆等平台,大力推进信息技术手段在科技创新和科学普及中的广泛应用,创新科普供给新模式,实现科普宣传工作倍增效应。二是要加大科技创新平台建设,通过举办科技活动周、全国科普日等科普活动,鼓励和激发科研单位和企业展示新技术、新产品等科技成果,让广大群众更近距离地感受科技创新的最新成果,体验科技的进步;同时鼓励科研人员主动面向社会开展科普教育服务,营造科技创新文化氛围,唤醒广大群众的科学意识和科学精神,从而更加积极参与创新创业服务平台和孵化器的科普活动。

3.2.3 加强科技创新和科普要素对人才建设的支持。一是要继续深化实施院士后备人选培养工程和广西八桂学者制度,加大对“高精尖缺”“高精尖缺”等人才培养体系的培育和引进,加强对科技创新人才队伍的培养与建设力度,不断夯实科技创新驱动人才基础,促进广西本土人才总量和质量的提升,为区域经济的高质量发展提供人才支撑。二是要通过依托高校、科研院所、科普组织、科普场馆及学会等单位,多渠道培养科普人才,构建科普人才培养体系;健全完善科技工作者专兼职机制,加强培训,提升科普人才队伍专业业务能力,打造一支素质过硬、结构优化、布局合理且规模适当的具有现代科学理念和传播技能的科普人才队伍[22]。