超高原地区某医院睡眠状况现况调查*

王明亮 马成武 次旦央吉 张涛

1.阿里地区人民医院,西藏 阿里 859000;2.中国人民解放军陆军特色医学中心,重庆 400000

随着“治国必治边、治边先稳藏”的战略思想实践的不断深入,长期生活在低海拔地区人员在高原地区的活动越发频繁。因此人民群众,特别是来高原地区工作和生活的人,就高原环境对个人身体健康的影响关注力度越来越大。课题组查阅文献发现,部队等机构在内地专家的帮助下,心理、睡眠状况等研究力度较高,而高原地区特别是超高原地区一般居民或群体的研究结果极少。为此,在有关部门的支持下,课题组对西藏某超高原地区医疗机构以医务人员为主的群体,开展睡眠状况现况调查,并为后续的相关研究奠定基础。

1 对象和方法

1.1 对象

以海拔位于4300m 的超高原地区某公立医院职工为主要研究对象,从其中招募自愿参加的志愿者95人,实名填写调查问卷,共计回收问卷95 份,回收率100%.志愿者人数占全院人员总数的20.1%.

1.2 工具与方法

1.2.1 一般项目。制作包含受调查者民族、性别、身高、体重、年龄、在藏时间、工作时间、职业和吸氧状况等信息的一般项目问卷。

1.2.2 匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)。匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)量表[1]由美国匹兹堡大学精神科医生编制,由18 个自评条目参与计分,组成7 个因子,分别为入睡时间、睡眠时间、主观睡眠质量、睡眠效率、催眠药物、睡眠障碍及日间功能障碍,每个组分按0~3 等级计分,累计各组得分为PSQI 总分,总分范围为0~21,得分越高表明调查对象睡眠质量越差。量表具有良好的信效度,已广泛应用于临床睡眠质量评定[2]。以该分值(8 分)作为睡眠障碍的判断标准[3]。

1.2.3 抑郁症自我评估量表(PHQ-9)和广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)。使用抑郁症自我评估量表(PHQ-9)和广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)作为筛查评估抑郁和焦虑的量表。该量表是筛查和评估抑郁和焦虑的权威性量表,因其准确度和疗效度在临床广泛使用[4]。

PHQ-9共9个项目,满分为27分。可能轻度抑郁(5~9 分)、中度抑郁(10~14 分)、中重度抑郁(15~19分)、重度抑郁(20~27 分)。GAD-7 共7 个项目,满分为21 分。焦虑倾向(5~6 分)、轻度焦虑(7~10 分)、中度焦虑(11~17分)、重度焦虑(18~21分)。

1.2.4 统计分析。所有取得的结果,从问卷星导出原始数据后,使用Spssv26.0 做统计描述、卡方检验和方差分析。所有统计学检验采用双侧检验,以a=0.05 为统计学意义的检验标准。

2 结果

2.1 受调查者基本情况

受调查者总计95 人,其中男性27 人、女性68 人,汉族38人、藏族51人,其他民族6人(含撒拉族、彝族、回族、水族等,由于人数极少,统称为其他)。平均年龄:32.57±8.62 岁,BMI:23.46±4.55,在藏生活平均时间18.4±16.11 年,在藏平均工作时间9.27±8.48年。学历情况以大专本科学历为主(89.5%),职业以医务人员为主(82.1%),其他事业人员为该医院行政后勤人员总计15人,工人2名。

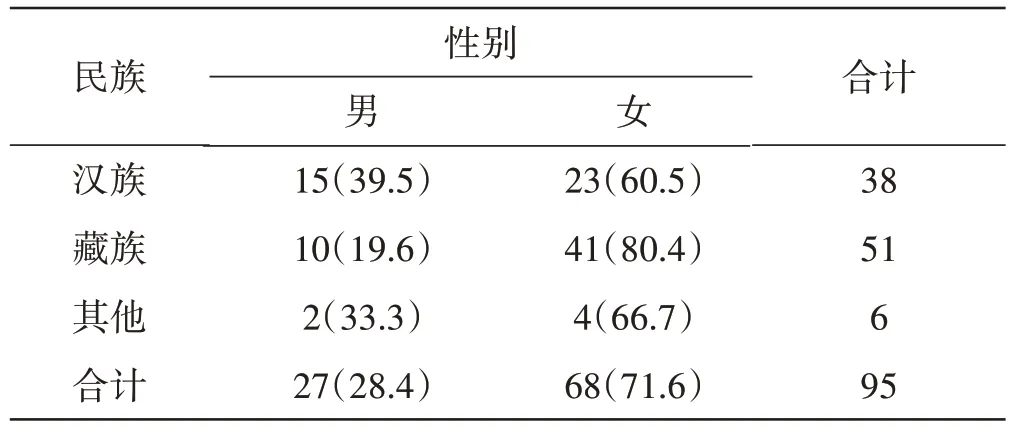

本次调查人口学特点为:各民族女性参加调查比例较高,且各民族女性占比有一定的差异,藏族女性比例最高,差异缺乏统计学意义,所以据此认为差异在可接受范围之内,具备可比性,详见表1。

表1 不同民族性别差异情况(%)

2.2 PSQI得分结果

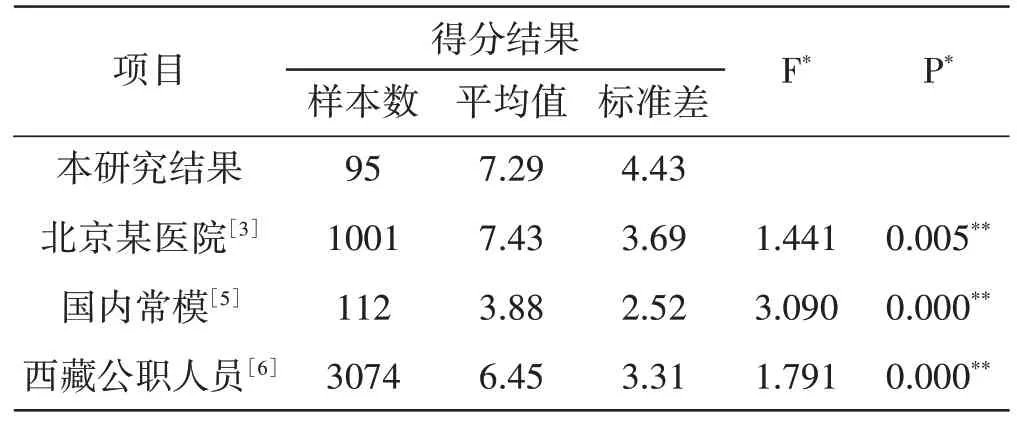

95 名志愿者PSQI 总分范围0~20 分,平均分(7.29±4.43 分),PSQI8 分的人员总计47 人,睡眠障碍检出率46.08%.本研究调查的95 人睡眠得分均值略低于内地某三级医院平均得分,远高于国内常模、高于西藏自治区公职人员调查研究结果,见表2。由于研究样本来源不同,使用Hartley等方差检验结果做参考。

表2 PSQI得分比较结果

2.3 导致睡眠障碍的因素分析

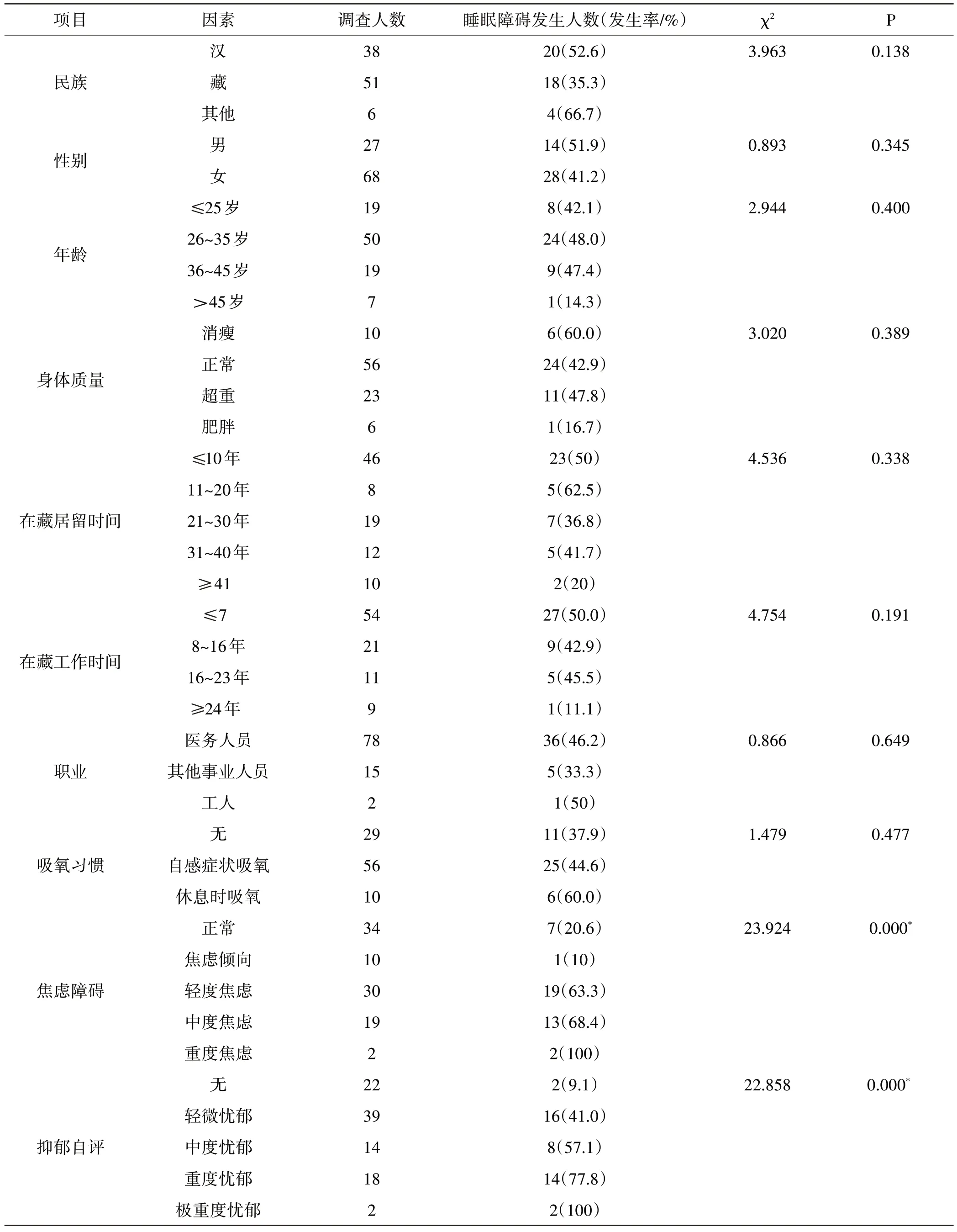

2.3.1 导致睡眠障碍的因素一般分析。总体性结果显示,性别、民族、年龄、职业、BMI、在藏时间、在藏工作时间和吸氧习惯等因素与睡眠障碍发生率之间具有相关性,结果提示:汉族、男性、26~45 岁、非正常体重、在藏居留时间11~20 年、职业特点、用氧习惯与睡眠障碍的发生具有一定的关系,但因样本量较少等原因影响,各影响因素与睡眠障碍的相关性缺乏统计学意义。焦虑障碍、抑郁状态等异常心理状态与睡眠障碍的发生存在相关性,且随着症状的加剧,睡眠障碍发生率升高,差异有统计学意义见表3。

表3 睡眠障碍情况卡方检验结果(n=95)

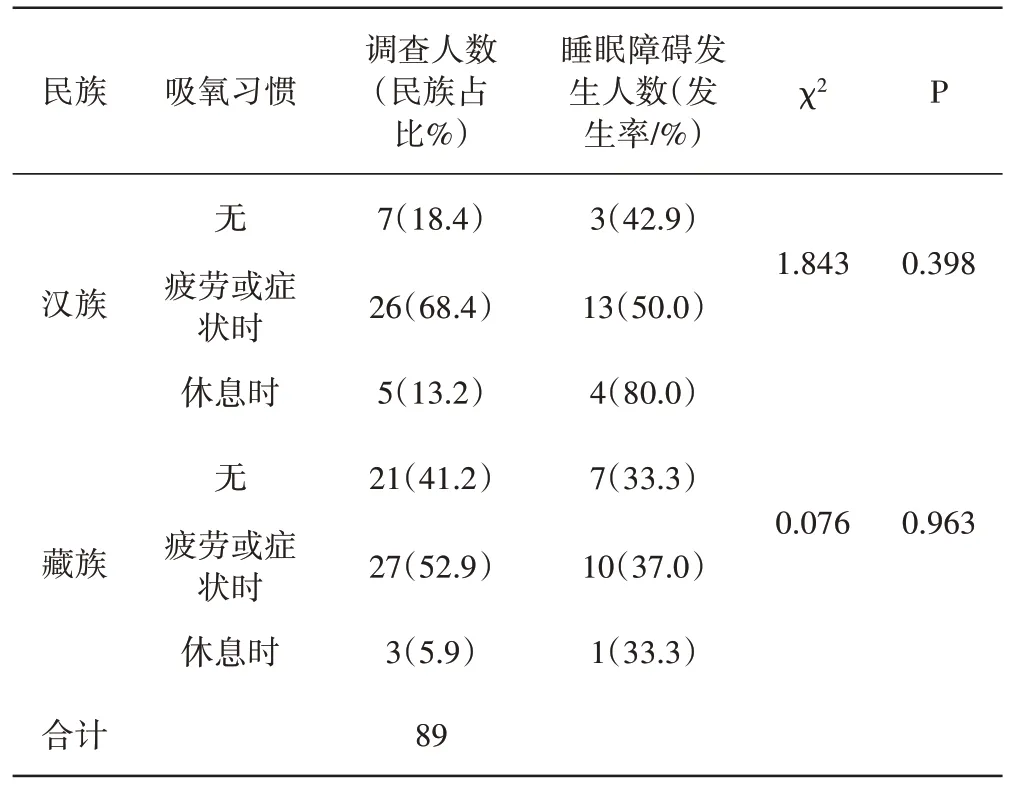

2.3.2 民族、吸氧与睡眠异常发生的分析。结合有关研究结果:低氧环境是引起高原睡眠障碍最主要、最直接的因素之一[7],因此一般认为:吸氧可以改善睡眠障碍的发生情况。但表3 显示用氧频度升高,睡眠障碍异常率相应升高。考虑到藏族、汉族对高原环境的习服。加入民族因素,对用氧习惯与睡眠障碍发生率进行比较发现,随着用氧频度的增加,汉族群体睡眠障碍发生率升高,而藏族群体发生率差异较小,相关差异均缺乏统计学意义。该统计结果与统计样本量较少有关系,也提示是否吸氧可能对藏族群体睡眠改善无影响,但对汉族群体睡眠障碍的发生有助推作用,见表4。

表4 不同民族吸氧习惯与睡眠障碍发生的关系

2.4 抑郁、焦虑对睡眠障碍的影响

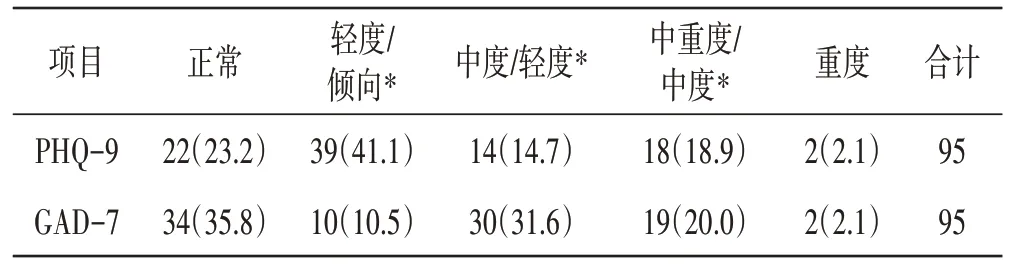

2.4.1 抑郁、焦虑发生情况。研究结果显示:受调查群体PHQ-9 平均得分为(8.6±6.09),M(P25,P75)为8.6(5.0,12.00),得分5 分73 人,抑郁检出率为76.8%;GAD-7 平均得分为(6.32±5.17),M(P25,P75)为6.32(0.0,10.00),得分7 分55 人,焦虑检出率为53.68%.按照得分情况定性,详情见表5。

表5 抑郁与焦虑状态定性分布频率表 单位(%)

在经过对抑郁、焦虑的影响因子做卡方检验相关性分析,发现民族、性别、年龄、身体质量、在藏居留时间、在藏工作时间、职业和吸氧习惯等因素和抑郁、焦虑的发生有一定的相关性,但差异缺乏统计学意义。

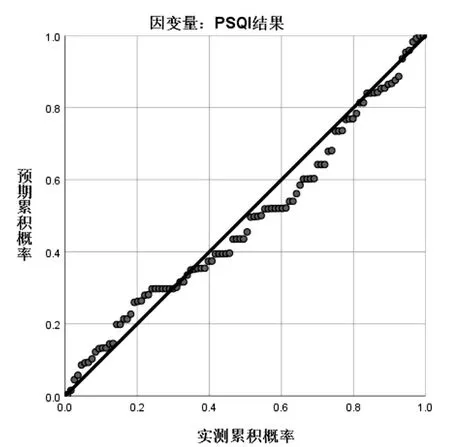

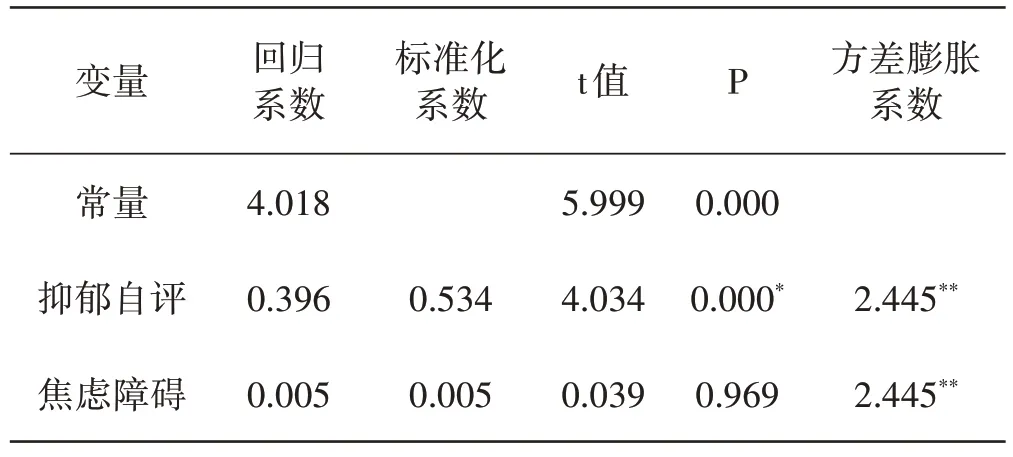

2.4.2 心理异常得分与PSQI 结果回归分析。将表2中差异的有统计意义的各因素作自变量,将PSQI 评分作为因变量进行线性回归分析。抑郁作为因子提示:R2=0.29,拟合度一般,意味着抑郁作为自变量能够解释因变量变化原因的29%,即受调查群体的睡眠状况有29%是由抑郁引起,p=0.000<0.05。而焦虑状况在回归分析讨论中并未提示有显著性,见表6。根据方差膨胀系数(VIF 值)<5,残差散点落在对角线附近——残差服从正态分布,见图1,可以知道该回归模型结果准确可靠,具有可信度。

图1 残差正态分布P-P图

表6 受调查群体PSQI得分影响因素的线性回归分析

基于以上分析,可以得出睡眠得分PSQI 与抑郁自评之间的定量关系(回归方程)如下:PSQI 得分=4.018+0.396*抑郁自评得分。

3 讨论

3.1 民族等因素对睡眠障碍的影响较大

本研究发现,藏族睡眠异常比例低于汉族,女性睡眠异常比例低于男性,但相关性差异无统计学意义,可能原因是样本量较少,对统计结果产生了影响。宋佳颖等[6]的研究提示超高原地区睡眠障碍与性别无关,世居藏族比较移居汉族睡眠质量差。结合上述,可以认为汉族睡眠质量相对藏族比较差,所以在后续相关研究中需要予以关注。

3.2 职业特点是睡眠障碍发生的影响因素

睡眠是有节律的生理现象,影响因素是多方面的。国内对医务人员睡眠状况的研究指出:相关影响因素可能与所处地域、生活方式、医务人员工作量、调查人群、评判标准等多种因素有关[8]。也有人认为:可能由于“轮班制度”的工作模式使医务人员容易出现生物节律和内分泌紊乱,致使睡眠质量受到影响。同时,本次研究对比的内地“三甲”医院作为区域医疗中心,主要承担急危重症患者救治,工作强度大、任务重,且当前医患关系紧张等,使医务人员身心压力巨大,使其睡眠质量受到明显影响[9]。而本研究结果显示医务人员睡眠异常比例高于同单位其他事业人员,这说明医务人员上述原因提及的职业特点确实对其睡眠障碍的发生有一定的影响。但受民族、性别影响较大等背景影响、样本量少等原因使得本次研究显示相关差异缺乏统计学意义,提示在超高原地区职业特点与睡眠障碍的关系强度还有待于进一步深入研究。

3.3 特殊环境下的抑郁焦虑等心理异常因素是睡眠障碍发生的重要原因

本研究显示,影响超高原地区群体睡眠质量的重要因素可能是抑郁、焦虑等异常心理状态,该研究结果与徐铭[10]、陈思[3]等人非高原地区同类群体的研究结果不一致。查阅相关文献发现本研究群体PHQ-9、GAD-7 平均得分与任攀[11]等人面向远海岛礁驻训医务人员相关得分PHQ-9(7.56±7.39),焦虑得分(6.2±6.2)接近,摘要独立样本T 检验提示差异无统计学意义。该结果提示:受群体因所在地交通不便、地广人稀、信息闭塞、生活空间局限、生活单调等因素影响,相关群体心理状态与远海岛礁群体抑郁、焦虑等异常心理状态接近。因地理、文化等因素影响,个体在外界环境、社会活动等方面与国内群体相比差异巨大、脱节严重。受这些因素影响,个体表现在心理方面存在一定的不适应或冲突,所以心理异常在抑郁、焦虑等症状方面表现明显。嘎多[12]、孙玉玲[13]、唐新龙[14]等人在藏区实施的研究结果也提示由于气候、环境和文化差异等问题,进藏、在藏人员容易产生焦虑、抑郁等负性情绪,与本研究结果基本一致。

同时结合线性回归分析结果可以认为:受调查群体抑郁状态对睡眠障碍的发生具有一定的关系,相关度达到29%.因此可以认为地理、文化因素导致的抑郁、焦虑等异常心理状态是超高原地区个体睡眠障碍的重要影响因素。

3.4 调查地保健供氧用氧方式还需做进一步研究和完善

高原环境特别是超高原地区的气压低、空气稀薄、单位氧含量低等不利于个体身心健康发展的自然原因客观存在。在该环境工作的援藏干部和内地支援人员等,普遍将睡眠质量差和睡眠障碍归因为海拔高、气压低、缺氧等原因。也有研究指出:低氧环境是引起高原睡眠障碍最主要、最直接的因素之一[6]。基于上述认识,2016 年开始在党中央和区党委的关心和支持下,本研究所在地公职人员及当地居民、外来务工者都受到了比较以往大为改观的供氧用氧服务。

而当前供氧方式为安全压力下钢瓶罐装氧气,通过鼻饲或弥散供氧的方式改善微小缺氧环境,达到改善个体缺氧的目的,进而改善个体的生理机能和睡眠质量。但本研究提示,因藏族群体高原习服的特点使当前不同的用氧习惯对其睡眠质量改善无明显差异,而汉族吸氧习惯与睡眠障碍的发生之间呈现正相关可能,具体表现为随着吸氧频度的增加,睡眠障碍发生率越高,差异缺乏统计学意义。造成该结果的可能原因包括:(1)本次调查的样本量较少;(2)设置的问题还不能更客观地反映个体的吸氧习惯与睡眠的关系;(3)有可能是个体睡眠质量差导致用氧频度高;(4)可能性大的原因是目前的用氧保健的方式有待进一步完善。

黄洁等人在青海杂多县(海拔4200m)研究提示,微压氧治疗(即治疗舱内压力为131.72kPa)干预高原睡眠障碍效果比较一般吸氧治疗效果更好[15]。课题组在日常操作高压氧舱治疗时,也询问过接受治疗患者的主观感受,大多数患者表示接受高压氧治疗后,睡眠质量明显得到了改善。邓晓辉等人的研究结果也提示高压氧治疗对患者的焦虑、抑郁情绪等有一定的改善和促进作用[16]。

结合以上,课题组认为在超高原地区,面对睡眠障碍群体,应当在现有供氧用氧的基础上,加大微压氧或高压氧使用的投入和研究力度。与此同时,在现况研究基础上加大样本量对不吸氧、吸氧、微压氧、高压氧等不同方式的吸氧方式对睡眠障碍干预效果做进一步研究,在超高原地区选用更精准的方式提高氧疗效率、更好地保护个体的睡眠质量。

4 结论

本次调查研究发现,超高原地区医护人员为主的群体和内地同类群体的睡眠障碍状况相比较差异不大,睡眠质量差的情况高于全国常模,导致该情况出现的原因可能为:(1)特殊环境加剧的抑郁、焦虑等异常心理状态是睡眠障碍发生的重要原因,该结论系在超高原地区研究的首次发现;(2)医务人员职业特点对睡眠障碍的发生有影响;(3)当前现有的供氧和用氧模式还有必要加大投入、使用和研究力度,特别是对不吸氧、吸氧、微压氧、高压氧的效率情况有必要做深入研究。并在后续针对不同民族的特点,有针对性地投放供氧资源提高资源使用效率。

结合上述研究结果,课题组认为还需要从以下几个方面继续开展研究和干预:(1)在超高原地区有关部门和机构应加大对医务人员睡眠障碍的关心和关注力度,争取通过改善睡眠环境、供氧条件等做好医务人员的睡眠障碍改善基础,提高其工作效率,为卫生事业的大力发展奠定基础。(2)超高原地区,尤其是地广人稀、交通不便地区的群体应积极开展心理健康状况调查,明确问题,积极干预,改善该类群体的心理积极健康状态,为睡眠质量和心理健康养成奠定基础,使其能更好地安心工作、扎根边疆、服务大局。(3)有必要加大超高原地区用氧方式的研究和投入力度,特别是加大微压氧和高压氧的投入和干预力度。

此外,相对于睡眠质量的全国常模、西藏调查结果等,睡眠障碍研究对象有必要在医务人员研究的基础上,向当地公职人员做进一步覆盖和扩大,积极探索研究超高原地区医务人员以外其他群体的睡眠障碍状况。并在本次研究因素基础上,探究其他因素对当地公职人员心理健康状况的影响,并积极探索干预方式。