汉语方言文白异读社会变异的量化考察

摘 要:语音变异会因说话人的年龄、性别、文化程度和外出经历的不同而体现为不同的变式,并呈现出不同的社会分布。以晋语柳林话的文白异读现象为研究对象,首先逐一分析柳林话文白异读语言变项与年龄、性别、文化程度、外出经历等社会变项的相关性,然后再将年龄与各社会变项相关联,进行二次数据分析,以深入探究年龄与各社会变项对语言变项使用的影响。结果显示,汉语方言文白异读研究需要关注共时层面的动态变异情况。

关键词:柳林话;文白异读;变异;社会分布

自20世纪20年代开始,汉语方言学界开始关注文白异读现象[1](P41),近百年来,文白异读研究取得了丰硕成果。20世纪80年代,徐通锵、王洪君详细分析了闻喜方言的文白异读的音变方式,探讨了这种共时语言差异的音变方式及其在汉语方言音韵史中的进程,作者认为,文白异读的音变方式具有独特性,并提出了“叠置式音变理论”[2]。张玉来则梳理了文白异读研究七个方面的内容[3]。就现有研究成果而言,大多采用传统方言学方法来探讨文白异读的来源、借入单位和方式、借入动因和规模及其系统性等问题,也有学者关注文白异读与新老派读音(社会语言学称为“新老异读”)的关系[4]、[5](P319-320)。

20世纪60年代,随着社会语言学的崛起,传统方言学借鉴吸收了该研究的相关理论与方法,融会贯通,逐步形成了现代方言学的研究范式[6](P258-260),即关注语言变异与变化研究。社会语言学认为,变异的产生主要有两方面的影响因素:一是语言结构系统内部因素;二是与地域、说话人的社会身份、语言使用场合等相关的外部因素。因此,语音变异可能会因说话人的年龄、性别、文化程度和外出经历的不同而体现为不同的变式,并呈现出不同的社会分布。

笔者将传统方言学与社会语言学的研究方法相结合,认为汉语方言文白异读研究,可以从“源”“流”“用”“变”四个维度进行考察,“源”即文读音和白读音的来源;“流”即文白读音的流动性;“用”是指文白异读的语音体现与语词分布;“变”是指文白异读在应用过程中语音上的竞争性变化和不同社会属性群体的社会化变异[7]。本文以晋语柳林话文白异读为例,首先逐一分析柳林话文白异读语言变项与年龄、性别、文化程度、外出经历等社会变项的相关性,然后再将年龄与各社会变项相关联,进行二次数据分析,以深入探究年龄与各社会变项对语言变项使用的影响,并展现其社会分布格局。

一、调查方案设计

本文的调查点是山西省柳林县穆村镇,即以穆村镇为代表来观察柳林话的使用情况。2017~2020年,笔者先后做了四次正式调查,分别是音系调查、语言使用调查、筛选代表字调查、文白异读变异专项调查。柳林话使用现状调查的被试为102位,我们适当考虑了出生地为柳林县外、但已在当地定居多年的10位被试,他们基本上能听懂柳林话,并且多数人的下一代已不同程度习得柳林话。在文白异读变异专项调查时,我们排除了柳林县之外出生的10位被试,即文白异读变异调查的被试为92位。

(一)调查样本

在穆村镇所辖的9个村委会抽取92名调查对象,进行一对一访谈式问卷调查,共获取有效样本92个。其中,15~35岁为青年组,36~55岁为中年组,56岁以上为老年组。从相关数据来看,性别、年龄和文化程度下的各类别比例比较均衡,可以保证调查数据、结论的合理性与可靠性。调查样本的基本信息,如表1所示:

(二)调查词项

根据音系调查时所收集到的319个文白异读字,从2020年1月20日至2月5日,笔者选取了6位被试进行试调查。其中,老年组、中年组、青年组各2人,每组男女各1人。综合考虑知晓率、使用情况、中古音韵分布等各项指標,剔除部分异读字,只调查代表性的异读字。

首先,排除知晓率低于等于33%的异读字,如“灵、经、客、术、肉、六”等。其次,排除文读和白读同音的字。再次,排除异读非常系统的字,主要是曾梗开三四等字,其变项为i?/i,这组语言变项较系统,没有提取调查项,因为在今后较长一段时间内,这类字的异读情况比较稳定。最后,根据各变项韵摄与音节结构的关系,采用分层抽样方法,选取了45个正式调查的代表字。

这45个语言变项的文白读音及语词环境如下:白p?i35/phi??21:白菜/白富美/白眼狼/白生生/白脸奸臣;爬pha33/pa35:爬山/爬坡/爬墙溜瓦/爬明不早/爬起失坐;夏?ia51/xa51:夏天/立夏/夏晌天;巷?i?51/x?33:巷子/柳巷/圪巷巷;孩x?i33/?i51:孩子/男孩/孩每孩子们;横x??51/?ya33:横行霸道/霸横霸道/横懒十字;供ku??35/?y??35:口供/供销社/供不起/供管;尾u?i214/i214:尾巴/尾气/追尾;蚊u??33/m??214:蚊帐/蚊子/蝇蚊圪蚤;荣zu??33/y??33:荣华富贵/光荣/荣誉;坠?u?i51/?y51:坠落/坠毁/脸坠下吃胖了/耳坠;迟?h?33/?h?i33:尉迟恭/迟早/迟到;世s?51/s?i51:世人/世界/世上;写?i?214/?ia214:书写/写字/写作业/写下;左?uo214/??51:左派/左右/左手/左刮子左撇子;匠?i?51/??51:匠人/木匠/泥匠泥瓦匠;桑s?35/suo35:沧海桑田/沧桑/桑叶;棚ph??35/phia33:车棚/雨棚/搭棚棚/猴棚棚小棚子;正???51/??i51:正直/真正/正月/翻正正反;刮kua?21/kua35:刮胡子/刮风/刮嗒出门(串门);触?hu51/?u??21、?hu??21:触角/接触/触电;硬i?51/ni?51、nia51:硬度/软硬/硬茬茬/硬米;安?33/??35、?i?35:安全/一路平安/安安然然;足?u35/?u??21、?y??21:举手投足/足球/足意满足;仇?hou33/?h?33、s?33:报仇/仇人/记仇/仇了不和睦;肥f?i33/xu?i33/?i33:肥料/肥猪/肥胖蛋;岁su?i51/?y51、?u?i51:长命百岁/岁数/几岁/百岁百天;堡pou214/phu214、pu214:城堡/碉堡/堡上地名/吴堡地名;购kou51/k?51、??51:网购/购物/采购;恋li?51/li?51、luo33:恋恋不舍/依恋/恋爱;然z?33/z?33、z?i33:然而/然后/安然/自然;闪s?214/s?214、s?i214:闪亮/闪电/打闪打雷/闪了一下;末muo51/m??21、ma33:末尾/期末/末□tu??21子末尾;协?i?33/?ia?21、?i??21:协助/协会/协调;舍s?214/sa?21、sa214:舍命陪君子/舍弃/舍得/宿舍;个k?51/ku??21、k?51:几个/个数/个别/个子身高;约y?33/ia?21、iou35:约会/约好/约定/约摸;寻?y??33/s??33、?i?33:寻找/寻人启事/寻东西;集?i35/?hi??21、?i??213:集合/集中/赶集上会;生s??35/sa?21、sa35:生日/陌生/生巴巴/过生/生月/辈生好朋友;宿su51/?y??21、su??21:夜宿山寺/住宿/宿舍/隔了一宿住了一晚;碾ni?214/z?214、z?i214、ni?214、i?51:碾子磨粉的石质工具/碾压/碾则山地名;联li?51/li?33、lu?33、luo33:联系/联校/妇联主任;落luo51/la?21、lu??21、la214:家道中落/日落/降落伞/落花生;学?y?35/?y??21、?iou33、?i?214、?i??21:鹦鹉学舌/学校/学霸/学会。需要说明的是,“/”前为文读音,“/”后为白读音,“□”则表示有音无字。

二、文白异读变异的社会分布

如前所述,语音变异可能会因说话人的年龄、性别、文化程度和外出经历的不同而体现为不同的变式,并呈现出不同的社会分布。通过对相关调研数据的统计、分析,我们认为,影响柳林话文白异读变异的社会变项主要有年龄、性别、文化程度和外出经历等。

(一)年龄

当语言变异反映某一变化时,最直接的社会因素就是年龄。我们也可以很明显地感受到不同年龄的群体在说话时存在着一定差异。这一年龄差异可以反映语言的历时变化。因此,我们统计了各年龄组文白异读的识读状况,观察语音变异在年龄上的分布情况,以分析年龄与语音变异之间的相关性。在92位调查对象中,老、中、青的占比分别为31.5%、37.0%、31.5%,年龄比例均衡。文白异读的年龄分布统计,具体如表2所示:

从表2可以看出,老年组只用白读的比例最高,超过半数;只用文读的比例最低,仅为2.1%。中青年组使用文白两读的比例最高,均超过半数以上。其中,中年组只用文读的比例较低,仅为2.2%,与老年组的文读比例大致相当;青年组只用白读的比例最低,仅为8.7%,远远低于中老年组只用白读的比例。我们将三组年龄与异读的比例从高到低排序,老年组:白读>两读>文读;中年组:两读>白读>文读;青年组:两读>文读>白读。其中,两读、文读:青年组>中年组>老年组;白读:老年组>中年组>青年组。

可以看出,柳林话文白异读的使用呈现出明显的代际差异,各年龄段多数人均使用文白两读,青年组比例最高,中年组次之,老年组最低。老年组只用白读的比例最高,只用文读的比例最低;青年组只用文读的比例最高,只用白读的比例最低;中年组介于二者之间。可以说,年长者更傾向于使用白读,年轻者更倾向于使用两读或只用文读。异读的年龄分布主要体现为以下三个特点:

1.中青年是两读的主要群体

46.8%的老年人、64.8%的中年人和79.9%的青年人,均使用文白两读,这说明在多数被试,尤其是中青年人的话语系统中,文白读音仍处于并存共用的竞争阶段。相比之下,青年组比中年组高出15.1%,说明文白读音在青年人的话语系统中更加活跃。

2.老年人是白读的坚守者

在民族共同语和其他方言人群的影响下,老年人已开始接受并使用文读音,但是仍有51.1%的老年人只用白读音,坚守本地方言白读音系,这一比例远高于中年组的33.0%和青年组的8.7%。

3.青年人是文读的引介者

受到学校教育和外出经历的影响,青年人逐步接受并将文读音引入本地方言系统。其中,11.4%的青年人只用文读音,远高于中年组的2.2%和老年组的2.1%。

可以说,年龄是影响柳林话文白异读变异的重要因素,它同时与性别、文化程度和外出经历等社会因素交互作用。下面,我们将会对此作进一步分析。

(二)性别

Labov指出,男性和女性在变式选择上有时会出现规律性的差异,女性较之男性,更频繁地使用有威信形式或革新形式,容易成为变异的领导者,这也就是社会语言学中的性别模式[8](P385)。在92位调查对象中,男性、女性的占比为47.8%、52.2%,性别比例均衡。文白异读的性别分布统计,具体如表3所示:

从表3可以看出,男性和女性同时使用文白读音的比例较高,均超过半数,并且女性略高于男性,差比为5.2%。男性和女性只使用文读的比例较低,且大致相当,差比仅为0.1%。男性只使用白读的比例高于女性,差比为5.1%。我们将不同性别的异读占比从高到低排序,男性、女性:两读>白读>文读。其中,两读:女性>男性;文读、白读:男性>女性。

可见,柳林话文白异读的性别差异较小。在多数情况下,不同性别的被试均使用两读;只用白读或者是只用文读的情况较少。其中,使用文白两读的女性的比例要高于男性,只用文读的性别差异并不明显,只用白读的男性的比例高于女性。这一现象符合社会语言学关于男性发音更加保守的认知。不过,随着社会的发展,女性的社会参与度和声望度均有较大提升,因此,文白异读的性别差异不太明显。

(三)文化程度

我们将92位调查对象的文化程度分为四类:小学及以下(20人)、初中(33人)、高中(19人)、大专及以上(20人),占比分别为21.7%、35.9%、20.7%、21.7%,比例较为均衡。文白异读的文化程度分布统计,具体如表4所示:

从表4可以看出,所有调查对象同时使用文白两读的比例都比较高,尤其是初中组、高中组和大专及以上组,占比都超过了半数。这说明被试使用两读的比例随着文化程度的提高而逐渐增大,小学及以下组占比为41.9%,而大专及以上组占比高达85.9%,两组的差比为44%。同时,只使用文读的比例也是随着文化程度的提高而逐渐增大,小学及以下组为2.2%,大专及以上组为12.4%,差比为10.2%,其增幅虽然没有使用文白两读那样显著,但总体上仍是呈稳步增长态势。与之相反,只使用白读的比例却是随着文化程度的提高而不断减少,小学及以上组为55.9%,大专及以上组为1.7%,差比为54.2%。我们将不同文化程度被试的异读占比从高到低排序,小学及以下组:白读>两读>文读;初中组、高中组:两读>白读>文读;大专及以上组:两读>文读>白读。其中,两读、文读:大专及以上组>高中组>初中组>小学及以下组;白读:小学及以下组>初中组>高中组>大专及以上组。

可见,文白异读的使用呈现出明显的文化程度差异。使用文白两读和只用文读的比例均随着文化程度的提高而增加,而只用白读的比例却是随着文化程度的提高而减少。

(四)外出经历

在92位调查对象中,在外地待过一年及以上的有37人,在外地未待到一年的有55人,占比分别为40.2%和59.8%,比例较为均衡。文白异读的外出经历分布统计,具体如表5所示:

从表5可以看出,不同外出经历的被试使用文白两读的比例都较高,均超过半数。其中,有外出经历的为75.2%,无外出经历的为56.8%,差比为18.4%,差异比较明显。有外出经历者只使用文读的比例为5.4%,无外出经历者为2.2%,差比为3.2%。无外出经历者只使用白读的比例远远超过有外出经历者,差比为21.6%,差异较为明显。我们将不同外出经历被试的异读占比从高到低排序,有外出组、无外出组:两读>白读>文读。其中,两读、文读:有外出组>无外出组;白读:无外出组>有外出组。

可见,文白异读的使用呈现出比较明显的外出经历差异,无论是否具有外出经历,多数被试更多使用文白两读,较少使用文读,有外出经历者使用比例较高。与之相反,无外出经历者只使用白读的比例较大。也就是说,有外出经历的多数被试更倾向于使用文白两读,并且使用比例远高于只用白读的比例,其差比为55.8%;而无外出经历的被试使用文白两读的比例与只用白读的比例相差不大,仅为15.8%。

三、各社会变项交互作用

由于年龄是影响文白异读变异的重要因素,它与其他社会因素又存在交互作用,因此,这里主要是立足于年龄因素,对各社会因素间的关联分布情况进行考察。

(一)年龄与性别

从年龄与性别的关联分布来看,在不同性别调查对象中,老、中、青的比例较为均衡。文白异读的年龄、性别关联分布,如表6所示:

接着,我们将年龄与性别相关联,进一步分析不同年龄组异读的性别差异。具体如表7所示:

从表7可以看出,将年龄与性别相关联后,被试异读的占比排序是,老年组:两读、文读,男性>女性;白读,女性>男性。中年组:两读、文读,女性>男性;白读,男性>女性。青年组:两读,女性>男性;文读、白读,男性>女性。

可见,不同年龄组的异读存在一定的性别差异。文白两读的老年组男性高于女性,中青年组则是女性高于男性。其中,最高的是青年女性的82.8%,与青年男性的76.1%相差6.7%;最低的是老年女性的40.8%,与老年男性的53.0%相差12.2%。这说明两读主要是代际差异,老年组异读在一定程度上受到性别因素的影响。只用文读的老年组和青年组,男性均高于女性,中年组则是女性高于男性。其中,最高的是青年男性的13.1%,与青年女性的10.2%相差2.9%;最低的是老年女性的0.9%,与老年男性的1.7%相差0.8%。这说明只用文读主要是代际差异,性别差异并不明显。只用白读的老年组女性高于男性,中青年组则是男性高于女性。其中,最高的是老年女性的58.3%,与老年男性的45.3%相差13.0%;最低的是青年女性的7.0%,与青年男性的10.8%相差3.8%。这说明只用白读主要是代际差异,老年组异读在一定程度上受到性别因素的影响。

结合前文异读的性别分布,中青年组的异读情况与性别差异基本一致,老年组则略有不同,这与当地20世纪五六十年代的传统观念有关,如“男主外女主内”“读书识字是男人的事,女人只需打点家务”等。在老年组男性中,小学文化程度的有3人,初中有4人,高中有8人,大专有1人;在老年组女性中,未上过学的有2人,小学文化程度的有4人,初中有6人,高中有1人。老年组男性中,7人有外出经历,女性则只有1人有外出经历。总体而言,代际差异比性别差异更为显著。

(二)年龄与文化程度

从年龄与文化程度的关联分布来看,各年龄段文化程度的占比并不均衡,其中,小学及以下和初中组,中年调查对象最多;大专及以上组,青年调查对象最多,老年组调查对象只有1人,为003号被试(男,58岁,教师),因工作需要,函授专科毕业;小学及以下组,青年调查对象只有1人,为025号被试(女,32岁,家庭主妇),她的出生地为柳林镇薛家湾村,2008年嫁入沙曲村,无外出一年以上经历,育有两个孩子,在义务教育普及后,这种情况比较少见。文白异读的年龄、文化程度关联分布,如表8所示:

接着,我们将年龄与文化程度相关联,进一步分析不同年龄组异读的文化程度差异。具体如表9所示:

从表9可以看出,将年龄与文化程度相关联后,被试异读的占比排序是,老年组:两读,大专及以上组>高中组>初中组>小学及以下组;文读,大专及以上组>高中组>小学及以下组>初中组;白读,小学及以下组>初中组>高中组>大专及以上组。中年组:两读,大专及以上组>高中组>初中组>小学及以下组;文读,高中组>大專及以上组>初中组>小学及以下组;白读,小学及以下组>初中组>高中组>大专及以上组。青年组:两读,大专及以上组>高中组>初中组>小学及以下组;文读,大专及以上组>高中组>初中组>小学及以下组;白读,小学及以下组>初中组>高中组>大专及以上组。

可见,因老年组大专及以上文化程度只有1人,003号被试受职业因素影响,其文读比例较高。此外,不同年龄组使用两读、只用文读的总体表现是文化程度较高的异读使用比例高于文化程度较低的,只用白读的是文化程度较低的异读使用比例高于文化程度较高的。其中,两读比例最高的是中年大专及以上文化(97.0%),其次是青年大专及以上文化(84.9%),最低的是老年小学及以下文化(30.7%)。值得注意的是,中年大专及以上学历的3位被试005号(女,52岁,初中英语教师)、008号(男,47岁,银行工作人员)和048号(女,51岁,小学数学教师),由于工作需要,两读使用比例较高。只用文读比例最高的是青年大专及以上文化(14.8%),最低的是中年小学及以下文化(1.3%)。只用白读比例最高的是老年小学及以下文化(66.4%),最低的是青年大专及以上文化(0.3%)。这说明,两读、文读、白读均受年龄和文化程度的交互影响。

(三)年龄与外出经历

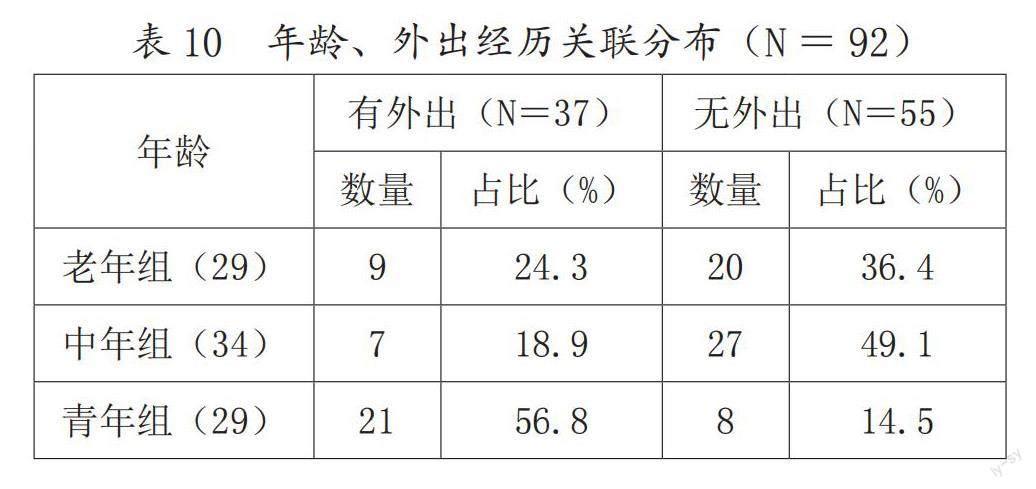

从年龄与外出经历的关联分布来看,各年龄段外出经历的占比并不均衡,有外出经历的青年人最多,多数是出外求学和工作。无外出经历的中老年人居多,这与当地人比较恋家的保守观念有关。文白异读的年龄、外出经历关联分布,如表10所示:

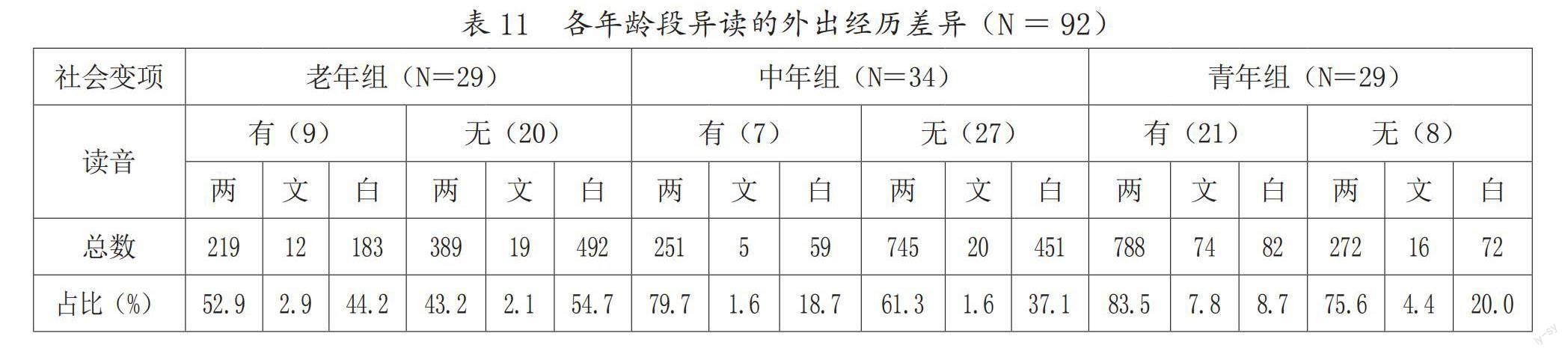

接着,我们将年龄与外出经历相关联,进一步分析不同年龄组异读的外出经历差异。具体如表11所示:

从表11可以看出,将年龄与外出经历相关联后,被试异读的占比排序是,老年组:两读、文读,有外出>无外出;白读,无外出>有外出。中年组:两读,有外出>无外出;文读,有外出=无外出;白读,无外出>有外出。青年组:两读、文读,有外出>无外出;白读,无外出>有外出。

可见,三个年龄组两读使用比例有外出的高于无外出的;文读除中年组有外出与无外出持平外,老年组和青年组均是有外出的高于无外出的;白读正好与两读的情况相反,无外出的高于有外出的。其中,两读比例最高的是有外出的青年人的83.5%,最低的是无外出的老年人的43.2%,与有外出的老年人的52.9%相差9.7%;文读比例最高的是有外出的青年人的7.8%,与无外出的青年人的4.4%相差3.4%,最低的是中年人的1.6%(有无外出占比持平,但人数相差20人);白读比例最高的是无外出的老年人的54.7%,最低的是有外出的青年人的8.7%,与无外出的青年人的20.0%相差11.3%。这说明,外出经历对异读使用有一定程度的影响,尤其是老年组和青年组较为明显,但是年龄因素的影响比外出经历更大。

通过上述异读的年龄、性别、文化程度和外出经历等社会分布的分析,以及年龄与其他社会变项的交互作用分析,我们可以将柳林话文白异读使用与社会变项的关系总结为以下几个方面:

1.两读使用最普遍

从异读在年龄、性别、文化程度和外出经历等四个社会变项的分布情况来看,两读的使用最为普遍。在多数情况下,使用两读的被试占比都相当高,中年大专及大专以上被试两读比例甚至高达97.0%。这说明文白两读普遍存在于被试的话语系统中,呈现出较为和谐的互补协作发展态势。

2.白读比文读强势

在单个社会变项中,只用白读的被试所占比例在多数情况下均大于只用文读的被试,只有在文化程度这一社会变项中,大专及以上组只用白读占比1.7%,只用文读占比12.4%,差比为10.7%。在年龄与其他社会变项交互作用中,年龄与性别关联的青年组、年龄与文化程度关联的中年大专及以上组和青年高中组、大专及以上组,只用白读所占比例均低于只用文读,除此之外,其余情况都是只用白读占绝对优势。这说明,只有在少数人的话语系统中,文读略占优势,而白读在绝大多数人话语系统中仍占优势。

3.年龄和文化程度是主要社会变项

异读使用在年龄、性别、文化程度和外出经历等社会变项中均呈现出一定的差异。其中,性别在老年组有一定影响,外出经历在青年组有一定影响,而影响最大的是年龄和文化程度。年龄方面,异读使用呈现出明显的代际差异,各年龄段多数人均使用文白两读,青年组比例最高,中年组次之,老年组最低,年长者更倾向于使用白读音,年轻人更倾向于使用两读或文读音。性别方面差异不是很明显,使用文白两读的女性比例要高于男性,只用文读的性别差异不明显,只用白读的男性比例高于女性。文化程度方面差异显著,使用文白两读和只用文读的比例均随着文化程度的提高而增加,而只用白读的比例却是随着文化程度的提高而减少。外出经历方面,多数被试更多地使用文白兩读,较少使用文读,有外出经历者使用比例较高。相反,无外出经历者只使用白读的比例较高。

各社会的交互作用表现为:年龄与性别关联,只用白读主要是代际差异,老年组异读一定程度上受性别因素影响;年龄与文化程度关联,二者交互作用,共同影响异读的使用分布;年龄与外出经历关联,不同年龄组,异读分布情况受年龄影响要比外出经历大。

总体来看,柳林话文白异读的共时变异与被试的年龄、性别、文化程度和外出经历等四项社会变项有关,并且各社会变项交互作用,共同影响变异的使用分布,其中年龄、文化程度是影响文白变异的主要社会因素,外出经历和性别在一定程度上也有影响。可以说,文白异读的社会变异主要是由青年人、高学历群体引领,逐渐向中老年人、低学历群体扩散,这也是汉语方言语音变异的总体社会发展趋势。

总之,文白异读是一种词语异读现象,它是在共时语音系统中不同历史层次的语音随语境、语体和应用的变化而形成的,即交错的语音系统反映在同一个词语上,由此产生了一词多音现象。一词多音的形成受到各种因素的影响,文白异读是一个重要的原因。从社会语言学的变异概念来说,文白异读是异读而不是变异,变异是社会化的读音分化,体现社会属性;异读则是功能性的读音分化,体现应用的差异。文白异读之所以受到重视,是因为其语音同时具有变异性和功能性。从语言应用层面来看,文白异读与语境、语体和语用相关联。随着社会的发展、交际的需要和普通话的推广,文白异读不仅在形式、内容和功能上发生了变化,而且也逐渐与变异现象关联起来,即不同社会属性的群体在文白异读上发生了社会化差异。因此,汉语方言文白异读研究需要关注共时层面的动态变异,即“进行中的变异”。本文主要讨论了语言使用者的社会化变异情况,这只是属于语言变异与变化的外部因素,随着语言接触的进一步深入、语言使用者受教育程度的提高和外出经历的增多,必将加快其语言能力的变化速度。至于文白异读变异在语言结构内部的竞争过程、分布格局和扩散趋势,笔者将另文论述。

参考文献:

[1]赵元任.现代吴语的研究[M].北京:商务印书馆,2011.

[2]徐通锵,王洪君.说“变异”——山西祁县方言音系的特点及其对音变理论研究的启示[J].语言研究,1986,(1).

[3]张玉来.汉语方言文白异读现象的再认识[J].语文研究,2017,(3).

[4]方青.从现代汉语方言的文白异读和新老异读看普通话对方言的影响[J].文字改革,1963,(8).

[5]贾海霞.晋语文白异读研究综述[A].王远新.语言田野调查实录(第14辑)[C].北京:中央民族大学出版社,2018.

[6][加]杰克·錢伯斯,[瑞士]彼得·德鲁吉尔.方言学教程(第二版)[M].[加]吴可颖译.北京:北京大学出版社,2016.

[7]贾海霞.晋语文白异读及其变异研究[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2021.

[8][美]威廉·拉波夫.语言变化原理:社会因素[M].石锋,魏芳,温宝莹译.北京:商务印书馆,2021.

A Quantitative Study on the Social Variation of Chinese Dialect Literary and Colloquial Readings

——A Case Study of Liulin Dialect in Shanxi

Jia Haixia

(School of Community for the Chinese Nation, Southwest Minzu University, Chengdu 610041, China)

Abstract:The phonological variation takes different forms due to the speakers age, gender, education level and travel experience, showing different social distribution. This paper takes the phenomenon of disreading in Liulin dialect as the research object, firstly analyzes the correlation between the language variation and social variables such as age, gender, education level and travel experience one by one, and then correlates age with social variables to do secondary data analysis to further explore the influence of age and social variables on the use of language variation. It is suggested that the study of Chinese dialect disreading should pay attention to the dynamic variation at the synchronic level.

Key words:Liulin dialect;literary and colloquial readings;variation;social distribution