包容的创造:骈文形态特征与南朝文体新变

魏诗晓

(中国社会科学院大学 马克思主义学院,北京 102488)

文体新变是南朝时期最为显著的文学现象,博瞻远识的史家早在正史书写中注意到这一点。比如《南齐书·陆厥传》评价陆厥“五言诗体甚新变”[1](P610);《梁书·徐摛传》称徐摛“属文好为新变,不拘旧体”[2](P307);《陈书·姚察传》记载姚察“每有制述,多用新奇”[3](P245)。这是以“新变”为矩则对作家进行评述,也有直接将声律形态视为新变的具体内容的,《梁书·庾肩吾传》:“齐永明中,文士王融、谢朓、沈约文章始用四声,以为新变。”[2](P478)明确以永明声律论作为新变体的说明。无论是文体类型意义上的整体新变,还是单个文章因素的新变倾向(1)关于南朝文学新变观的类型与关系,可参见姚爱斌《文体分化与规范偏离——〈文心雕龙〉与南朝文学新变观的若干类型及其关系》,《文化与诗学》2017年第2期。,史家都以其卓见纳入环内,而这也正是南朝文体新变所分属的两种基本情况。

整体意义上的新变,设若以南朝各时期突出的文体风貌代言之,则可具体为元嘉体、永明体与宫体。其中永明体主要是指声律方面的新变,王瑶《中古文学史论》:“姚范《援鹑堂笔记》格诗条谓称永明体者,系指其诗中音律之特征而言;称齐梁体者,又就其绮艳及咏物之纤丽而言。……其主要分别是在永明体注重说明诗底形式的音律成分,而齐梁体则指其内容题材的性质。”[4](P291-292)王瑶先生将永明体与齐梁体区别为形式与内容,是极有道理的,就其“绮艳及咏物之纤丽”而言的齐梁体或可类同于宫体。不能否认的是,南朝文体类型整体新变所显现出的决定性组成因素及其区分正在于骈文形态特征,譬如对偶之于元嘉体,声律之于永明体,而宫体,胡大雷先生已然注意到其香艳绮丽的内容题材蔓延至文学领域中的诸多文体,譬如艳体连珠,及各种书、表、启、铭等“笔”体,“宫体”与“骈化”一样对文体演进具有渗透及触媒作用,区别仅在于前者是题材与风格的合力,而后者则是各类修辞形态的合力。

由此可见,单一文章因素的新变,或者说对偶、声律等骈文形态特征,实则是文体整体新变的基础与组成部分,是介入文体新变的文学层面的内部逻辑。我们往往默认这样的文学逻辑,而更青睐于选择外部条件讨论新变之更替。乾坤以内仍有一方草木,倘若我们将视野聚焦至南朝文体新变内因的文学层面本身,则仍能衍生出许多问题:一是由元嘉体到永明体,形式重点从对偶到声律,骈文形态特征是如何介入文体新变并实现转换的?二是对偶作为骈文的本质特征,在文体新变的形式内因中是否具有统摄作用?三是新变实现之后,文学层面所带来的骈俪成果,对于古意的正负效用是什么?偶语胜后古意真的会消亡吗?这些都是本文想要讨论的问题。

一 由意义的排偶到永明声律论

永明声律论的发生,由外来的佛经转读说到本土的汉语音韵学发展、乐律学理论等诱因,学界已经进行了深入细致的研究与探讨,但这些高屋建瓴的纵深的思考,往往忽略了一个问题,即声律在文章中是以修辞形态存在的,在声律论成熟之前,能与其横向比照的对偶、用典、藻饰在这一时期亦已成熟,而这种成熟极可能推动了声律论的发生。朱光潜《诗论》很早就注意到这一点,在讨论“中国诗何以走上律的路”问题时,他认为:

一、声音的对仗起于意义的排偶,这两个特征先见于赋,律诗是受赋的影响。

二、东汉以后,因为佛经的翻译与梵音的输入,音韵的研究极发达。这对于诗的声律运动是一种强烈的刺激剂。

三、齐梁时代,乐府递化为文人诗到了最后的阶段。诗有词而无调,外在的音乐消失,文字本身的音乐起来代替它。永明声律运动就是这种演化的自然结果。[5](P272-273)

相较于后两者,声律与排偶的关系似乎绾合得并不算紧密。在行文论述中,朱光潜先生首先从美学的角度确证声律与排偶的共通点,即各种艺术都注重对称:“音乐本来有纵而无横,但抑扬顿挫也往往寓排偶对仗的道理。美学家以为这种排偶对仗的要求像节奏一样,起于生理作用。”[5](P246)那么,与文字排偶一样,声音讲究对仗也是可行的,是生理的自然的倾向。然后,他又梳理并将辞赋的演化总结为三个阶段,尤其指出意义的排偶在《楚辞》、汉赋里已常见,声音的对仗则到魏晋以后才逐渐成为原则,即“讲求意义的排偶在讲求声音的对仗之前”,最后通过诗、赋作品对比,证明意义的排偶、声音的对仗,赋皆先于诗,并且后者受前者的影响。在论证上,朱光潜往往举例诗例与赋例交杂,并且例证由汉至六朝,极其宏阔的视野往往导致无法在某一点上纵深。当然,朱光潜先生要论证的是诗歌如何受赋的影响而走上律化,声律与排偶的关系只是其中的一环,这当然不是需他最用力之处,也正因此,声律与排偶之关系长期被学界略过,或以为已被朱光潜先生道尽。

还有一个值得商榷的地方,朱光潜先生认为宋齐梁陈诸代之作品,古赋已变为律赋,因为“四六骈俪的典型成立,运用典故及比喻格的风气也日盛”[5](P251),他在举例时也往往关注例证词语的富丽精工及声音的对仗,这确然是律赋的一些主要特征,但律赋最基本、最典型的特征“限韵”要求在六朝时并没有实现,朱光潜所论述的俪辞偶句实际上是骈赋最本质的特征,因而不能将六朝的骈赋指认为律赋。但可以承认的一点是,律赋是从骈赋基础上演化而来的,清人孙梅在《四六丛话》中就说:“左、陆以下,渐趋整炼。齐、梁而降,益事妍华:古赋一变而为骈赋。江、鲍虎步于前,金声玉润;徐、庾鸿骞于后,绣错绮交:固非古音之洋洋,亦未如律体之靡靡也。”[6](P69)已经道出了骈赋承前启后之关綮作用。由此,朱光潜先生所论述的实际上是“古赋已变为骈赋”,而赋的骈化确实也已经代表它走上了意义的对偶与声音的对仗之路。

循此逻辑,如果想要再深入阐释“声音的对仗起于意义的排偶”,可以从以下几点着手:一是将观照声律与对偶的关系的视野收窄,集中在对偶、用典、声律、藻饰四种骈文的主要修辞手法内部的互动与影响。意义的排偶,一定程度上等同于用典的偶句,言典与事典为其带来丰富的意涵;二是梳理出代表性的宋齐梁陈各代的骈赋,并统计出其偶句以及偶句中用典的比例,这一定程度上可以区分南朝时“意义的排偶”与魏晋之“排偶”,“意义的排偶”代表着用典、对偶、藻饰三种修辞形态的全面成熟,因而能在同一偶句中全面展现,正是这种成熟从新变外部与文学内部呼唤了声音的对仗。三是在朱光潜先生的卓见上试着再进一步,讨论对偶在另三种修辞形态中的关系。对偶是骈文的本质特征,讨论它们的关系,有利于我们理解为什么“骈化”这种介质能渗透与影响各种文体。

赋体句用排偶渊源有自,汉人作赋,接连数十句用骈语,分属寻常,如枚乘《七发》、班固《两都赋》、左思《三都赋》等。这是由于赋体侧重的是横侧面的表达,要将空间中纷陈对峙的事物条理析出,自然容易自觉地大量运用偶句铺陈。而这种情况发展到六朝,偶句已不满足于单纯地做“双比空辞”的言对,开始追求相对高级的事对,骈赋正是在这样日益精进的形式中诞生的。尤其在南朝,骈赋偶句用典成为一种风尚,甚至过为已甚,比如王若虚就批评庾信《哀江南赋》:“堆垛故实以寓时事,虽记闻为富,笔力亦壮,而荒芜不雅,了无足观。”[7](P388-389)庾信在南朝时的骈赋已大量用典,入北后更是“变本加厉”。用典冗杂陈腐是南朝时之流弊,但这种由寡到多到赘的发展演变过程不仅催生了声律论,更反映了作家援声律进入文本时由不适到游刃有余的变化。

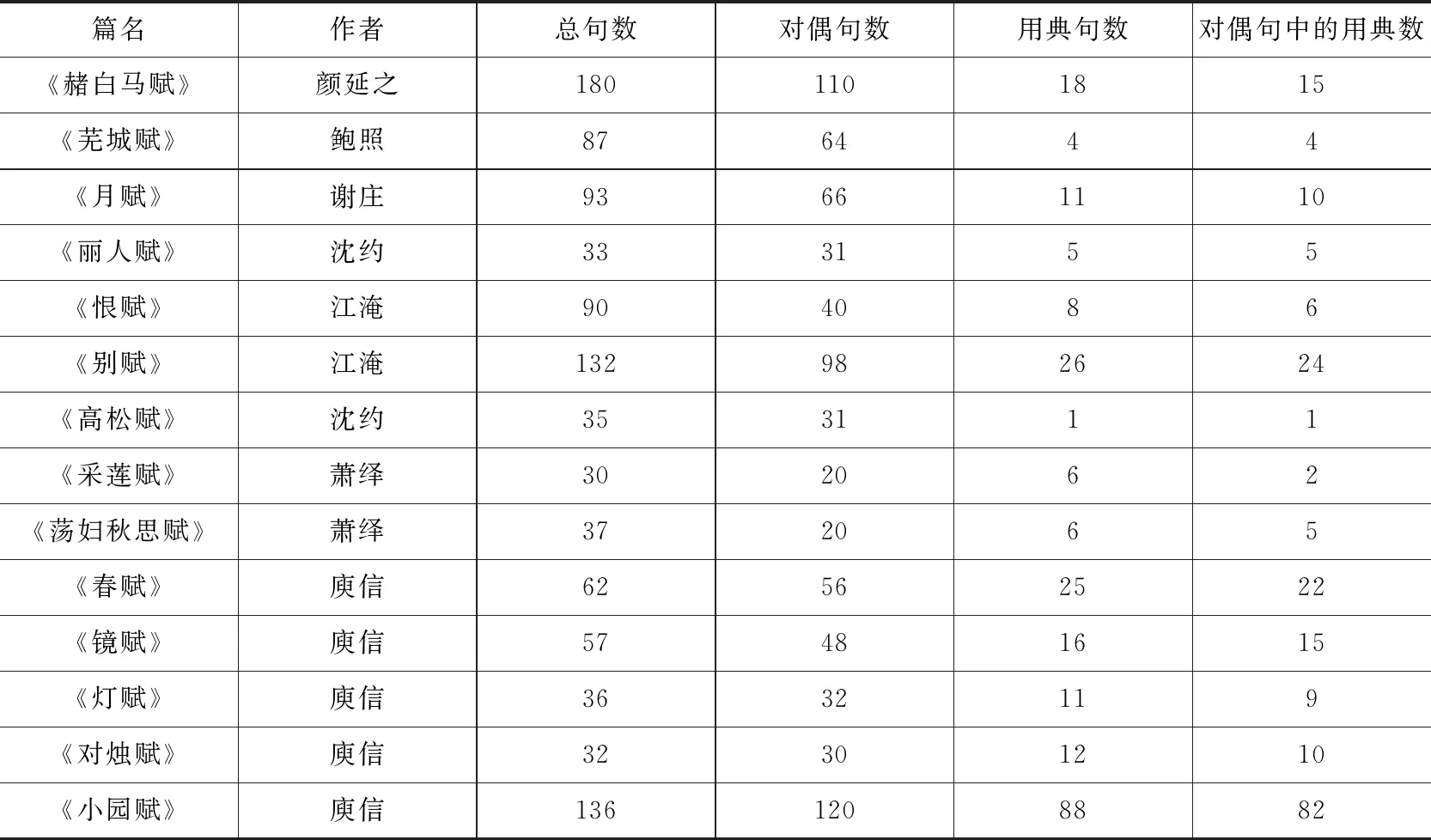

要说清楚这一点,不妨以陆机、颜延之、鲍照、谢庄、沈约、江淹、萧绎、庾信这几人为考察中心,主要依托《六朝文絜》选文而又据《文选》少量增损。陆机《文赋》全篇基本以骈体写成,清人沈德潜《说诗晬语》评价陆机:“士衡旧推大家,然通赡自足,而绚采无力,遂开出排偶一家。降自齐梁,专工对仗,边幅复狭,令阅者白日欲卧,未必非陆氏为之滥觞也。”[8](P122)认为陆机是齐梁对偶风气的滥觞,这虽然是评诗之语,但用来观照他的赋,也是恰当的。颜延之是元嘉三雄之一,用典繁复是他诗歌最重要的特点,被鲍照称为“铺锦列绣”“雕缋满眼”。姜书阁认为:“颜文用典隶事之繁,炼词造句之丽,首见其《赭白马赋》。自来赋序皆散行,或间以俪语,罕有全作骈文者。惟颜延之此赋之序,则下笔即骈,偶对到底,且亦征古使典,与赋无殊。”[9](P360)《赭白马赋》除最后四句乱辞,其余诸句无所不对,对无不工,确实如此。至于对鲍照、沈约等人的择选,则基于他们是南朝时骈赋演化进程中的关键人物,比如清人李调元《赋话》卷一叙为:“厥初,鲍照、江淹权舆已肇,永明、天监之际,吴均、沈约诸人,音节谐和,属对密切,而古意渐远。庾子山沿其习,开隋、唐之先躅。古变为律,子山实开其先。”[10](P8)又《汉魏六朝赋摘艳谱说》:“……撷齐梁之新色,抽陈隋之妍心,则必由庾信、江淹、鲍照、梁朝数帝、谢氏诸人以上溯魏晋之赋,首汉之英杰十家,夫而后渐次而入,精熟《选》理,可以煌煌大作,自成一家言矣。”[11](P177)林联桂《见星庐赋话》更将古赋分为文体赋、骚体赋与骈体赋,骈体赋一类所引篇目浩繁,陆机《文赋》、颜延之《赭白马赋》、沈约《高松赋》、庾信《小园赋》《灯赋》等皆囊括其中。由此可见,陆机等人时代跨度由晋到梁,又是各自所处时期能代表骈赋发展风貌的节点人物,因而考察他们代表赋作的偶句用典情况,是能见微知著的。如表1:

表1 南朝选赋文体对偶与用典情况统计(2) 学界对用典标准定义不一,本文统计用典数目主要参考罗积勇《用典研究》的界定,注意以下三项条件:一是征引前人故事或语句,须找到典源文献;二是对于词句的征引需要根据具体情况而定,比如为解释某个故事而不得不提到的故事、言辞,对古代某个人、某事加以评论,引用个别词语,该词语虽曾为典故,但在当世已成为常语,语言大众使用它时一般不再联想起它的词源,这些情况都不应算是用典;三是典故要达到一定的修辞作用,要既引且用,至少包括引用典故所要达到的直接功用和与此相联系的修辞效果。

首先,由于南朝时朝代更替频繁,很多作家都横跨两朝甚至三朝,故根据作品系年,既可纵向对比,又能横向比较作家不同时期的作品,以见出发展脉络。《赭白马赋》《芜城赋》《月赋》《丽人赋》《恨赋》《别赋》创作于刘宋时期,《高松赋》《采莲赋》《荡妇秋思赋》作于齐梁时期,庾信的《春赋》《镜赋》《灯赋》都是他在梁朝时创作的辞赋,属于他的前期作品,而《小园赋》则作于其初入北朝这一段时期,是他的中期作品,此时庾信的文学作品已经达到了很高的艺术水平。

表中未列陆机《文赋》,是由于尽管《文赋》通篇骈语,但用典处极少,唯“缀《下里》于《白雪》,吾亦济夫所伟”“寤《防露》与桑间,又虽悲而不雅”“是盖轮扁所不得言,故亦非华说之所能精”[12](P242-243)寥寥几处。而到了刘宋时,偶句用典比例明显提高,尤其是作家已经发现对偶与用事实际上是不可分的,大量以用典修辞充实其排偶句。《芜城赋》《丽人赋》的用典全都选择以偶句承载,《赭白马赋》对偶句的用典数占了全部用典句数的83%,《月赋》所占比例更高达91%。

值得注意的是,在江淹之后,沈约的《高松赋》用典次数骤降,31句对偶句中仅1句用典,只占对偶句中的3%,而他青年时期所作的并非咏物的《丽人赋》都已占16%。与其前后作家的咏物赋相比,《高松赋》的用典次数更是显得突兀。导致这种情况的原因极有可能是此时的沈约正醉心于声律论的试验,《高松赋》恰是作于公元489年,正处于齐永明年间。南齐永明时期,沈约等人提出四声,亦即“欲使宫羽相变,低昂互节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊;两句之中,轻重悉异。妙达此旨,始可言文”[13](P1177)。在单句用字方面,沈约认为文辞间要平仄相间,高音低音互相调节,以宫商比附四声,《文镜秘府论》天卷《调声》就有引:“声有五声,角徵宫商羽也。分于文字四声,平上去入也。宫商为平声,徵为上声,羽为去声,角为入声。”[14](P156)在一联两句之中,沈约要求平仄相对,以此增强文章的抑扬顿挫之美,也即刘勰《声律》篇所说的“异音相从谓之和,同声相应谓之韵”[15](P553)。当文章开始追求合律,则不免文多拘束,也就造成了长篇之难,从客观上减少了繁缛的可能,从而影响到典故的铺陈。这种关联明王世贞早已道出:“七言排律创自老杜,然亦不得佳。盖七字为句,束以声偶,气力已尽矣,又欲衍之使长,调高则难续而伤篇,调卑则易冗而伤句,合璧犹可,贯珠益艰。”[16](P1009-1010)有学者通过统计《文选》《玉台新咏》收录的五言诗篇制,已经发现从建安到刘宋,辞藻的繁缛化带来的是诗歌的长篇化,而永明声律论兴起后却出现了诗的短篇化,与此相合。

这种影响绝不止于诗体。在赋体中,声律的试验带来的是用典的骤减。《高松赋》比之《丽人赋》,声律更臻于自觉精工,试分析如下(3)四声平仄分析主要根据郭锡良《汉字古音手册》。尽管沈约提出的四声一定程度上能反映出平仄,但此时四声尚未二元化,不能孤立地将其声律简单地看成对立的两方面。沈约的四声律是多元的,除了平与上、去、入的相对外,还应有上与平、去、入,去与上、平、入,入与平、上、去的对立,不能完全以平仄律的标准去分析。故上文在平仄以外又标四声。:

《高松赋》

《丽人赋》

《高松赋》单句间基本已经实现平仄相间,17个对句中12句合律,并且多为六字句,《丽人赋》16个对句中8句合律,六字句仅1句合律。从《丽人赋》到《高松赋》,沈约赋的声律精工度已经增加了20%,并且,这显然是他有意为之的。因为稍后的《郊居赋》创作,已能证实他的匠心,《梁书·王筠传》有一则纪事:“约制《郊居赋》,构思积时,犹未都毕,乃要筠示其草,筠读至‘雌霓五激反连蜷’,约抚掌欣抃曰:‘仆常恐人呼为霓五鸡反。’次至‘坠石磓星’,及‘冰悬坎而带坻’,筠皆击节称赞。”[2](P335)沈约担心别人将霓读为平声,因为后面的蜷字亦为平声,如此便犯了蜂腰病,并且“雌霓五鸡反连蜷”一连四个平声,亦失却前有浮声、后有切响的轻重之美。此纪事是沈约在辞赋中实践声律理论的首要材料,但他的践行很有可能在永明年间就开始了,《高松赋》用典的骤减与声律的精工或能佐证这一点。

之后的萧氏家族作文亦多注重声韵,萧子显主张为文“轻唇利吻”,萧绎则认为声律须“宫徵靡曼,唇吻遒会”,他们已经有意识地通过变换句式,增加赋文的声韵之美,并自觉地规避声病,比如萧纲《鸳鸯赋》,只犯平头、上尾、蜂腰一例。他们的赋作多为短制,不止《鸳鸯赋》,上述萧绎的两赋同样如此。用典不多、文章短制反映的正是他们处于声律试验的过渡阶段。

梁初时庾信的赋作虽亦为短制,但沈约、萧绎等人的偶句用典数量已不能与庾信同日而语。《镜赋》《灯赋》《对烛赋》偶句用典数已经稳定占偶句总数的30%左右,《春赋》更是已达到了39%。用典数量的稳定提示庾信对于声律的尝试已经游刃有余,因而入北初十年间,庾信的骈文便全面成熟,真正实现了“意义上的排偶”,偶句中用典灵活巧妙,不受声律之拘,在藻饰与声调精工各方面都发挥到了极致。这种标志即是将骈赋“衍为长篇”却“益加工整”,《赋话》有记:“……古变为律,兆于吴均、沈约诸人,庾子山信衍为长篇,益加工整,如《三月三日华林园马射赋》及《小园赋》,皆律赋之所自出。”[10](P8-9)当中所提及的《小园赋》,总句数136句,对偶句120句,偶句用典88句,偶句用典数量占了偶句总数的73%。

由上述的梳理可见,偶句用典经历了一个由元嘉的繁复到永明的寡少再到梁陈时全面发展的过程,反映的是声律由尝试到得心应手,骈赋由滥觞到成熟的历程。永明声律论的提出推动了“文章”三易的审美,易诵读自不待说,重要的是在客观上纾解了刘宋以来的文饰之风,建立了诗赋文体由古体到律体的桥梁。纪昀对此就评价极高,他在手批本《文心雕龙·声律》篇中说:“即沈休文《与陆厥书》而畅之,后世近体,遂从此定制。齐梁文格卑靡,此学独有千古。”[17](P483)千年以下,当宫体已成历史,骈文屡遭责难,唯声律、对偶这样的形式继续延续流传,并不断成为文体新变的核心因素,从这一角度看,六朝时对于文章形式美的极致追求不亦是立言不朽理想的最忠实的实践么!

最后,还有一个问题很值得注意,骈赋中声律与用典的交汇是在对偶中实现的,而对偶作为骈文最本质的特征,是藻饰、声律、用典等修辞里包容度最高的,当偶句中同时出现前述的这几种修辞,即意味着骈文的全面成熟。从唐虞之世,辞未及文的“率然对尔”,到汉时“丽句与深采并流,偶意共逸韵俱发”,此时偶句已涵纳藻饰,再到南朝时的用典绵密、声律谐美、敷藻富艳,偶句的功能极大扩容,并最大限度地表现出了它的包容性,使一句之间的形式美表现到极致。从这一点上,对偶修辞对于其他修辞而言,是有统领与协调作用的,这是属于它的一种修辞权力,这也无怪乎清人王芑孙在《读赋卮言·审体》中说“四六之于文事领一大宗”,也无怪乎骈化居然能畅通无阻地渗透到各类文体。

二 艺文末品的骈化与演进

以对偶为统领的骈文修辞形态进入文体,散句单行一变面目而为精工俪句,新变实现的背后必然带来一个问题:亦即辞与意、文与质、形式与内容的抵触龃龉。故而作为南朝文体新变形式层面上的成果——骈化,便屡遭责难。这种警惕与责难植根于文章的政教与弘道意义,进入古文家批评视域的大多是一些发展已经成熟的文体,即以诗赋为代表的“文”及以诏令章奏为代表的“笔”。因为各朝文学家及大手笔的参与,这些文体本身具有一定的文学性,俪偶的大量介入与统领挤兑了文体中质的发展空间,自然引起古文家的不满。

但是,成熟文体的骈化只是南朝诸多文体骈化现象的一个方面,南朝文学骈化有一个极为突出的特点,就是均衡与广泛。无论是历代累积而深赋文学权力的高序文体,还是刘勰所说的艺文末品,都在同步骈化,其差别只在于骈化之阶段与深度。因此,如果从艺文末品的现象中考察骈化之于文体古意保留的作用,其得失或与成熟文体所见大相径庭。

一是以符、疏、状为代表的艺文末品的广泛骈化。《文心雕龙·书记》篇将书记统属的文章支流的各类记事文体细分为谱、籍、簿、录、符、疏、状等二十四种,将之归结为“艺文之末品,政事之先务”。这些文体由于文体地位不高,并且质而无文,因此古人写作“书记”文,并不将其作为篇章著述,也就无所谓在文坛中抄录流传。由此,中古时期谱、录文体文本大多亡佚,已不可鉴知全貌。但奇怪的是,与谱、录同为艺文末品的符、疏、状文体却在史书与总集中大量存留,这不仅为研究南朝文体骈化的广度提供了可能,同时也为骈化之用创造了极大的阐释空间。

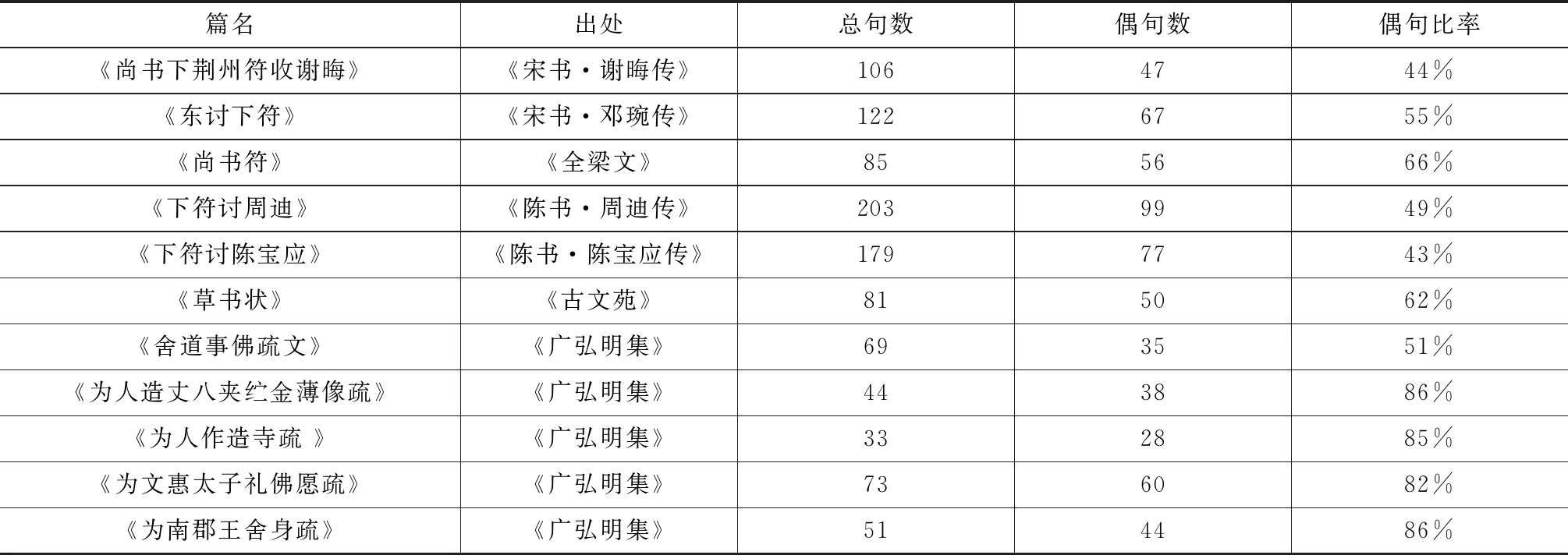

符者,是征聘召集时的一种文书,重视信实可靠,防止作伪;疏者,用于分列事物,摘略大意;状者,就是状貌,描述已故者生平事迹的行状文是其中最重要的文章。据《全上古三代秦汉三国六朝文》所辑录的上述三种文体文本来看,这些文章中已出现大量的偶句,兹选录如表2:

表2 符、状、疏文体对偶情况统计

由表2可见,符、状、疏这些“书记”文体的偶句率已经稳定至50%左右,梁简文帝萧纲所写的疏文偶句率更已达到80%以上,骈偶句在这些文体中已经成了主要的成分,这是骈化最基本也是最本质的表现。并且,对偶的形式又是多样的,比如当句对“镌山裂地,纽紫要金”[18](P3155)、“案辔扬旌,夷山堙谷”、“梯山航渚”[18](P3496)等;隔句对“四缠惑恼,去善源而无涤;五浊重茧,非慧刃而安挥。”[18](P3034)“天母之德,厚载不能加;任姒之盛,坤仪宁足匹?”[18](P3137)还有当句对与隔句对同时的“尊冠贱履,君臣斯位;爱顺恶逆,成败可晓”[18](P3155),其偶句之运用自如可见一斑。除此以外,在句式方面这些文体基本由四字句组成,渐趋四六化,即使是偶句比例相对符体等文体较少的制体文,句式也已往骈文典型句式靠拢,比如《封徐世标制》。

从声律来看,部分文体已经自觉追求音韵的抑扬顿挫、调美协和,尤其是萧纲所作的疏体文,已显现出“律化”之趋势。如《为人造丈八夹纻金薄像疏》:

节奏点全部平仄相间,且基本已经做到两句之间音韵殊异,这些疏体文的声律精工度并不低于前述的骈赋,由此可见这些微末文体的骈化是深入且丰富的。

以符、状、疏为代表的艺文末品的大量骈化,揭示了南朝时文体骈化的广度:对于骈俪美文的热衷已经渗透到了各级文体,即使是质木无文的末流文体亦不能免俗。这同时也加深了我们对南朝文体骈化作用的认识,亦即关于文体流传,在史、集中大量保留下来的微末文体大多是经受骈化洗礼的文体,原因钱穆已经指出:东汉建安之前,不必说用于政治场合的“笔”体公牍文,即使是像司马迁《报任少卿书》这样的写得有文采的私人书信都是极少见的,而“必俟东汉建安以下,乃为有意文学之士所藻采润色,而刻意求其成为文学之一体焉”[19](P58)。这也证实了刘勰对艺文末品发展方向的卓见,他极早就看见了文采之于文体独立的必要性。

二是以行状文体发展流变中所见的骈化之于文体独立及古意存留的意义。现存最早的行状文是后汉人所作的《裴瑜行状》,存文如下:

瑜字雉璜,聪明敏达,观物无滞,清论所加,必为成器,丑议所指,没齿无怨。[18](P1046)

全文仅存28字,简明意赅地介绍了裴瑜的名字、品行与才能。此时的行状文作为举荐考察官吏的凭据,行文主要着力于客观记载状主的基本情况并对其进行品评。作为考功制度产物的行状文由于要求客观,不得虚饰,因而骈俪程度较低。东汉时期,行状功能开始发生变化,主要用以记载死者事迹,以为死者求谥或为史馆立传、提供墓志铭原始材料为主要目的,写作者为死者门生故吏,因而多褒美之辞。《后汉书》《三国志》注中多次援引的逸书《先贤行状》就集中地体现了这一功能。比如:

先贤行状曰:璆字孟玉,广陵人。少履清爽,立朝正色。历任城、汝南、东海三郡,所在化行。被征当还,为袁术所劫。术僭号,欲授以上公之位,璆终不为屈。术死后,璆得术玺,致之汉朝,拜卫尉太常;公为丞相,以位让璆焉。[20](P21)

尽管史书注对《先贤行状》仅作片段式的摘取,但是在这些残篇中,状主的名字、世系“广陵人”、官职“卫尉太常”、事迹等都已言明。并且,其文学性较考功时期行状文亦有了很大的提高,尤其是刻画人物方面,比如《三国志》对于王烈的记载仅四十字,裴松之引《先贤行状》将其衍至八百余字,不仅增补了王烈的具体卒年“以建安二十三年寝疾,年七十八而终”[20](P268),更通过赠盗者布以劝善等事证详细丰富王烈之形象,刻画之细致已超过《三国志》。

《先贤行状》记录对象由活人转向先贤,从简单的行、义、年记载到状主事迹的铺排,已经见出其在行状文体定型过程中的转关、桥梁作用。行状文体功能的转变承认了铺排的合理性,也即为藻饰雕绘提供了可发挥的空间。但《先贤行状》残文中仍未出现骈化的因子,反而大量地以散体行文,运用语言描写来塑造人物。或正由此,之后的史籍除《旧唐书》《新唐书》偶尔提及以外,极少见到该书的相关记录,甚而亡佚不存。直至南朝时,行状文体才真正引起文坛的注意,发展为成熟的文体,这表现为两点:一是江淹、沈约、任昉等大手笔都开始写作行状文;二是《文选》收录任昉《齐竟陵文宣王行状》。究其缘由,理应归因于南朝时行状文最为突出的特点——骈化,正是骈化使行状文体迅速成熟,并在选体严谨的《文选》中立有一席之地,《文选》选录标准为“事出于沉思,义归乎翰藻”,当可援证。

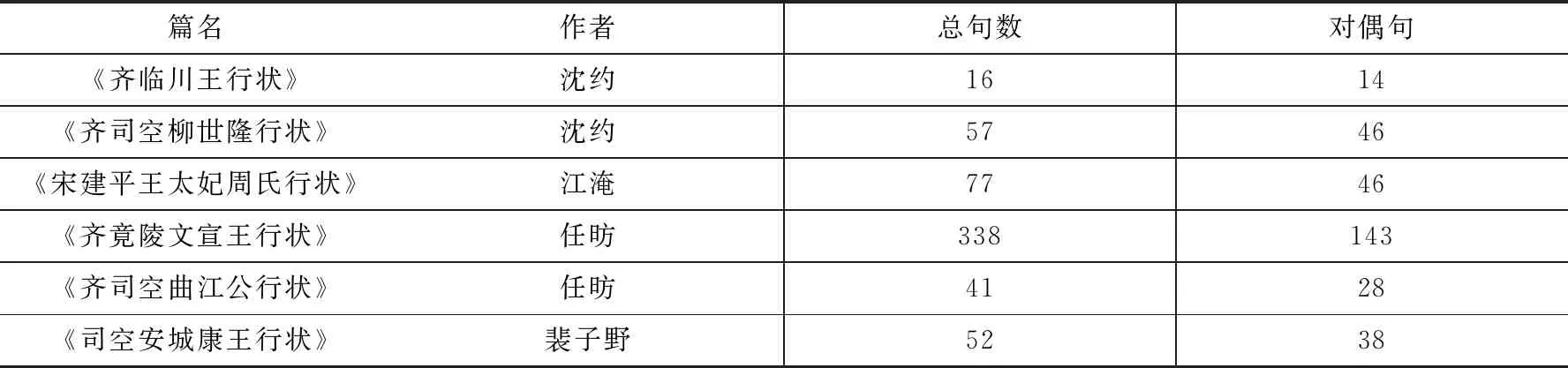

据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》,魏晋南北朝时期行状文共八篇,其中后魏邢臧《甄琛行状》已佚,其余存录的皆为南朝时文,多为残文,难见全貌。唯《齐竟陵文宣王行状》《宋建平王太妃周氏行状》保存完整。这七篇行状文除《齐禅林寺尼净秀行状》以外,全部骈化:

表3 魏晋南北朝行状文对偶句统计

从表3可知,六篇行状文偶句数目基本占全篇一半以上,任昉《齐竟陵文宣王行状》更是骈中运散,错落有致,用典二十多处。开篇就集中用典:“至若曲台之《礼》,九师之《易》,……陈思见称于七步,方斯蔑如也。”[18](P3204)连引《礼记》《易经》《诗经》,用陈农、刘德、刘辅、刘苍、刘安、曹植等人的典故,对偶精工,用典密集,已经是成熟的排偶句。

《齐竟陵文宣王行状》叙状主事与《先贤行状》相比,亦大有不同。这突出表现为散文中的对问体消失,刻画人物时已极少使用语言描写,形式整饬,多用四六句。比如文章仅有的三处语言描写,皆为四言短句:“顾而言曰:死者可归,谁与入室?尚想前良,俾若神对。”“从容而进曰:未见好德,愚窃惑焉!”“公曰:此天谴也,无所改修,以记吾过,且令戒惧不怠。”[18](P3205)且其仅作为一种引入或独白式的描写,而并未有构成问答,这既增加了文章遣词用句的灵动性又不会将文章体制打散。实际上,此时的行状叙事大多用俪词骈语,比如“越人之巫,睹正风而化俗;篁竹之酋,感义让而失险。”[18](P3204)所叙写的是生活在深山中的部落首领由于受到萧子显仁义和谦逊的教化,而放弃了据险反抗之打算,其叙事逻辑其实与前述《先贤行状》王烈感化盗者是一样的,都是为了突出状主之品质,但是《先贤行状》大量对王烈等人的语言描写,而任昉却选择以典蕴藉:“邪叟忘其西昊,龙丘狭其东皋。”[18](P3204)无怪乎《骈体文钞》评价该文“以俪词述实事,于斯体尚称”[21](P576)。其余《司空安城康王行状》《宋建平王太妃周氏行状》等行状文同样如此,江淹《宋建平王太妃周氏行状》写宣简王薨后周氏的表现,叙事仅有两句“藉悲用礼,抚孤用慈”,用语凝练精要,周氏知礼得体的形象已跃然纸上,其后又用文伯之母等典故象其德:“虽文伯之母,言不逾阈,莒相之主,行存乎勤,无以过也。”[18](P3177)《骈体文钞》评价该文“癯而实腴”,是极为妥帖的。

南朝以后,骈体行状文并没有继续发展,谭献《骈体文钞》附记则评曰:“须识其单行叙事处,皆骈俪之滋旨,任、沈而后,此风渐坠。”[21](P579)而后唐、宋、元、明、清五代行状文多为散文,并衍为长篇,如苏轼《司马温公行状》就有九千余字、朱熹《张魏公行状》更长达四万多字。叙事的深入详备带来的是篇幅的激增,而散文又天然地合于写人绘事,因而行状文由散入骈再出于散的体裁变化,是可以理解的。但问题关键在于,在南朝之前的散体行状文为什么大部分散佚,仅仰赖史书注释等方式存留残篇,而南朝之后的散体行状文为什么又能稳健发展,成为作家散文创作的常用体裁?很显然,南朝是行状文体发展发育的一个十分关键的时期,促进行状文体独立的竟然不是与它书写内容最匹配的散体,而是骈体。《文心雕龙·书记》篇将“状”录为一体,并特别指出“行状”,这是行状作为独立文体的最直接论述。而从文章体制来看,行状文体介绍状主世系、爵里、享年、事迹等内容在《齐竟陵文宣王行状》都已实现,并且其求谥、留名功能也已发挥:“岂古人所谓立言于世,没而不朽者欤?易名之典,请遵前烈。谨状。”[18](P3205)可见,该文已是定型时期的行状文体之形式,这当是南朝时期行状文体独立的代表作及重要例证。

综上可见,文体要成其独立一体,则必然要找到其独特之功能及其文学性发挥的可能。没有独特的体制,就难以辨体;而没有文学性,则会沦为艺文末品,无法吸引有识之士大量运用,也就没有文体的发展与成熟,亦更不必谈进入“文选烂,秀才半”这样的选文巨著以流传。而骈化恰是这些质朴无文的文体获得文学性的必然之路,包容性强也正是南朝时文体的突出特点,也因此被刘勰总结流弊,目为“讹体”。而行状文体的骈化之路却给我们展示了除“讹体”以外的另一面:它以骈化成其为文学一体,极致地表现出了行状文包容吐纳体制的优越性,待其成为独立一体,又自觉地返回至最适合其发展的散文一体中去,彼时其体式早在骈体中锤炼成熟,在文学里已占一席之地。这也是为什么刘勰要在文体论末尾不吝笔墨将这些无文采的微末文体一一载录,并为其指出体用文绮的正道,因为“虽有丝麻,无弃菅蒯”,也因为讹体以外,骈化之于文体发展演变是起着正向且关键的效用的。

三 余论:“偶语胜而古意亡”发覆

钱基博在评价陆机文章时论及:“而机则文章丽典,宫商相变,开永明之新制;特是语多偶排,气未清壮,情隐于辞繁,势驽于藻缛;所患意不逮辞,情急于藻,偶语胜而古意亡矣。”(4)钱基博《中国文学史》,中华书局1993年版,第151页。[22](P151)繁辞缛藻的排偶带来的结果是古意的丧失,所谓古意,《古文辞通义》认为“即文之质也”,钱基博所说的“古意亡”可谓对历代古文家于骈文发难据论的总结。上述符、疏、状文体的艰难发展已然证明,在艺文末品之视域下,偶语不但不会使古意亡,反而会存其一体,会让古意发展得更好。清代阮元从推尊骈文到独尊骈文,要偶语非胜不可,同样有着与艺文末品发展相类的一个考虑,也即为二等才识的人留有进退余地。

前辈学者们由乾嘉汉宋之争进入阮元的文章之学,尊两汉须由骈体入,所论已十分充实。但这着力于考据之学与辞章之学合二为一的“古文传统”,对于骈文修辞的形式特点没有过多的关注,因而也未能直接回答偶语非胜不可的问题。阮元《四书文话序》中有一段话透露了一些线索,兹摘引如下:

唐以诗赋取士,何尝少正人?明以四书文取士,何尝无邪党?惟是人有三等,上等之人, 无论为何艺所取,皆归于正;下等之人,无论为何艺所取,亦归于邪;中等之人最多,若以四书文囿之,则其聪明不暇旁涉,才力限于功令,平日所诵习惟程朱之说,少壮所揣摩皆道理之文,所以笃谨自守,潜移默化,有补于世道人心者甚多,胜于诗赋远矣。[23](P1069)

仪征阮元主持风会五十余年,士林皆尊之为山斗,他是一代的大儒,并为文坛领袖。阮元也确实有着引领文坛风尚的考量与自觉,单见其于学海堂策问诸生,先命其子阮福拟对,作为示范,明显是要引导后学。他在诂经精舍与学海堂弘扬骈文正统,有意识地引导文坛风向,也由此在朋友与后学间形成有力的呼应,最终得以与桐城派抗衡,影响文坛百余年。廓清阮元文坛领袖的身份及其对文坛潮流的引控,才能真正进入上述《四书文话序》的语境,阮元将人分为三等,中等的人最多,而最适合中等人的文体是看似拘囿性灵的四书文。四书文程式鲜明,是中等之才力所得以治学的,兼之所习程朱义理,都是圣贤之文,对于中等之人性情的陶铸,有利无害,甚至远胜于讲究性灵的诗赋。

显然,阮元尊四书文,其中的一个重要原因是为文坛中极大部分的中等之才的后学考虑。阮元自己本身的知识涵盖经史子集,他的学问之境使其对许多问题往往通达、包容,有着超脱的认识。按他的分类,他自己的才识实属第一等,他平生用功处亦多在治经,但他的身份与对后学的关心必然使其肯定四书文,即使肯定的最直接原因在于以四书文证论骈文正统,即使他是从朝廷的角度以“正”“邪”立论的。但其中藏匿的对于二等才识,亦即文坛中普遍才子的关心,为其发展留有的余地我们不能不察。

循此逻辑,对于二等才识的人,讲究声色的骈文似乎比古文更适合他们学习。清初古文家“宁都三魏”之一的魏际瑞就说:“文章之可藏拙与能应急者,莫如四六。然不惟藏拙,可以见巧;不惟应急,可以给多也。”他紧接着对骈文这种能巧且多的特性解释了一番:“四六之工,如匠人砌乱石,横或配直,短或俪长,以至方员全缺,信手置之,无不妙合。”[24](P35)其中所论述的“藏拙”与“应急”,不正是为二等才识的人所留的转圜余地吗?但魏际瑞的这种论述难免将骈文看轻,认为是极容易的事。要道出偶语须胜的原因,还须参见曾燠的《国朝骈体正宗》:“古文丧真,反逊骈体;骈体脱俗,即是古文。迹似两歧,道当一贯。”[25](P2)曾燠道出的,正是骈文的包容性。首先是对于写作文体之人学识的包容,并非每个人都有上等的才识,能写出性灵的古文,这种人恐怕在文坛中要占大部分,那他们写作规矩的骈体,能达到两个效果:一是通过骈文锻炼文章写作能力,可藏拙可应急;二是在骈体的锤炼中仍能成就其古文。曾燠显然认为骈文能包容古文,古文能从骈文中出入,这就代表他认为骈文是比古文更大的一个概念,更具有包容性。也正是在这一点上确认偶语与古意争胜的意义:偶语偏胜,则古意仍纳入环内,待炉火纯青后自见出;但如果古意独尊,则以散体单行为体限,这与偶句骈体是天然排斥的,偶语则无处容身。而骈文若废,则“悦学者少,为文者多,文乃日弊”,但若选学不亡,则“词宗辈出”,其权衡可见一斑。

因之,以对偶为统帅的骈文修辞特征,一方面从文学修辞层面催生了永明声律论,另一方面通过新变的集中成果骈化护佑了艺文末品的存续与发展。这些都源于其广博的包容性,由包容性又生出新变的创造性,因而使骈文进可词宗,退可藏拙,不仅予人以发展,更以新变的形式介入文体,给无论是“文”还是“笔”的文体留下了足够的生存空间与发展余地。