粤港澳大湾区水环境标准分析与衔接建议

黄宝莹,潘 磊,尹倩婷

广东省环境科学研究院,广东 广州 510045

粤港澳大湾区包括珠江三角洲9 个城市以及香港、澳门2 个特别行政区,地处珠江流域下游,河网密布、海河交汇. 在快速城市化过程中,土地规模扩张,企业密集建立,人类活动频繁,导致区域内水污染源数量众多、分布广泛. 粤港澳大湾区水生态环境作为有机整体,共同面临着陆源总氮污染控制[1-2]、河涌水体“微容量、重负荷”[3-4]、部分湖泊水库富营养化[5]、城市黑臭水体[6]等跨界水污染问题,水质性缺水现象日益凸显. 在“一国两制三法域”背景下,粤港澳三地(珠三角地区、香港地区、澳门地区)在经济模式、法律体系、社会文化等领域存在较大差异,区域发展不平衡,生态环境管理、监测与治理体系迥异,与世界一流湾区和城市群相比,区域内生态环境协同治理面临着巨大挑战[7]. 目前,粤港澳大湾区在区域环境联防联治方面做了大量探索,通过粤港、粤澳环保合作小组等跨区合作机制,在珠江三角洲区域空气治理、水环境保护、海洋环境管理等各工作范畴展开合作,但生态环境保护协作机制尚不完善,相关合作多为“一事一议”及双边合作,缺乏区域整体性生态环境保护规划政策统筹,无法为粤港澳大湾区水环境协同治理提供有力保障[8-9].

生态环境标准是衡量排污状况和环境质量状况的主要尺度,是处理环境纠纷和进行环境质量评价的重要依据. 统一生态环境标准,是实现区域生态环境协同治理的必要手段. 生态环境标准与特定经济社会发展水平相适应,由于城市发展阶段、行政法律制度的不同,粤港澳三地在生态环境标准项目设置、标准限值、评价方法、处罚标准等方面存在差异或冲突[10],未能在区域内形成统一协调的生态环境标准体系,影响粤港澳大湾区环境协同治理的整体推进. 当前,大部分研究在粤港澳三地环境协同治理、环境行政执法等方面展开定性分析[10-12],对粤港澳大湾区生态环境标准特别是针对水环境标准的衔接统一研究仍不够充分. 因此,该研究系统梳理粤港澳三地现行的水环境标准,以水环境质量标准和水污染物排放标准为研究对象,从覆盖范围、管控方式、控制项目设置和指标限值等方面开展对比分析,并结合世界典型湾区水环境标准经验,在充分考虑粤港澳大湾区的特殊性下,提出粤港澳大湾区实施水环境标准衔接的建议.

1 粤港澳三地水环境标准体系情况

生态环境标准是法律授权相关部门制定的生态环境保护工作中需要统一的一系列技术要求[13],粤港澳三地“一国两制三法域”的特点导致其生态环境标准体系差异显著. 珠三角地区遵循内地的生态环境标准制度,执行“两级六类”生态环境标准体系,包括国家和广东省地方生态环境质量标准、生态环境风险管控标准、污染物排放标准、生态环境监测标准、生态环境基础标准和生态环境管理技术规范. 香港地区沿袭英国的技术法规制,在生态环境相关法例、附属法例中列出环境管制技术指标要求作为生态环境标准. 澳门地区生态环境标准以行政法规和环境指引的形式发布.

水环境质量标准和水污染物排放标准是水环境标准体系中的两个基本标准. 在水环境质量标准方面,珠三角地区按照分质分类的方式分别执行国家制定的地表水、海水、渔业水域、农田灌溉的4 项水环境质量标准;香港地区对全域划分了10 个水质管制区、4 个附水质管制区,通过《水污染管制条例》(第358章)[14]中17 项关于水质指标声明的附属法例,明确了管制区相应的水质指标和限值要求;澳门地区执行1 项针对地表水的水环境质量标准. 在水污染物排放标准方面,珠三角地区实施“综合型+通用型+行业型+流域型”的水污染物排放标准,现行有效的国家水污染物排放标准共66 项、地方水污染物排放标准共10 项;而港澳地区更加注重对不同污水排放去向实施差别化的管控,对所有生活源、工业源产生的水污染物按照不同的排放去向设置排放限值,香港地区涉及水污染物排放指标的是《水污染管理条例》中的《技术备忘录:排放入排水及排污系统、内陆及海岸水域的流出物的标准》(第358 章,附属法例AK),以及《废物处置条例》[15]的附属法例《废物处置(禽畜废物)规例》(第354 章,附属法例A);澳门地区执行《澳门供排水规章》(第46/96/M 号法令)[16]及5 项行业的污染控制指引.

2 粤港澳三地水环境质量标准比较

2.1 管控方式

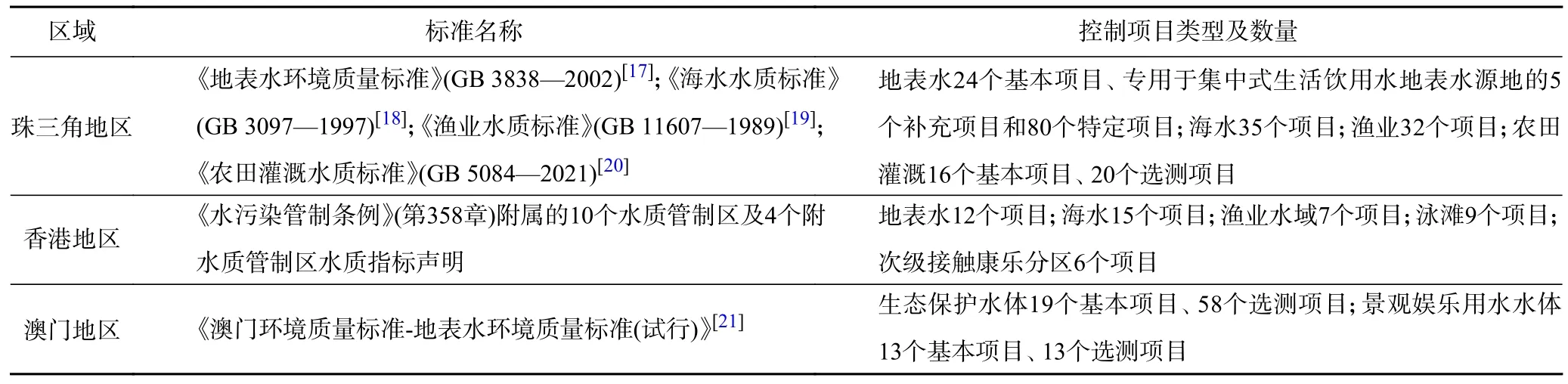

在分类管控要求方面,珠三角地区针对地表水水域、海水水域、渔业养殖水域、农田灌溉水源等多种水域功能分别制定水质要求;香港地区在各管制区内划分了河溪、海水、渔业养殖、泳滩、次级接触康乐分区等不同水体功能区,提出了差异化的水质要求;澳门地区仅针对地表水水域制定了水环境质量标准(见表1).

表1 粤港澳大湾区各地水环境质量标准对比Table 1 Comparison of water quality standards in the GBA

在分级管控要求方面,珠三角地区与澳门地区在地表水环境质量标准中均按照水域功能实施差异化水质要求,但珠三角地区的功能分级更细化,按功能高低依次划分为5 类,澳门地区只有生态保护水体和景观娱乐用水2 类;此外,珠三角地区在海水环境质量标准体系中根据海水海域的不同功能和保护目标,将海水水质从高到低依次划分为4 类,每一类皆提出相应的标准限值. 香港地区对环境水体采用空间管控与分类管控相结合的方式,在各水质管制区的水质指标声明中进行明确要求.

2.2 检测分析方法

粤港澳三地水环境质量指标项目使用的分析方法基本上是受国际认可的分析方法. 珠三角地区水质项目的监测分析方法包括国家标准方法、行业标准方法、美国环境保护局推荐方法和ISO(International Organization for Standardization,国际标准化组织)推荐方法等,监测方法丰富但体系庞杂[22];香港地区主要参考美国材料与试验协会、英国标准协会、美国公共卫生协会等组织制定的测定方法;澳门地区沿用内地标准的分析方法,当实验室不具备条件或没有订明分析方法时,可以参考其他国家机构规定的等效分析方法进行测定.

对于大部分水质常规指标项目,粤港澳三地采用的测定分析方法相近,标准限值具有可比性. 例如,对于pH,粤港澳三地均采用电位法测定;对于溶解氧,珠三角地区、澳门地区均采用碘量法、电化学法[23]测定,而香港地区采用美国公共卫生协会推荐的电化学法测定;对于氨氮,珠三角地区、澳门地区常用的测定方法为纳氏试剂比色法和水杨酸分光光度法,而香港地区选用滴定法、选择电极法、苯酚光度法等测定;对于COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量),粤港澳三地均采用重铬酸盐法测定.

2.3 项目设置与标准限值

2.3.1 地表水水域

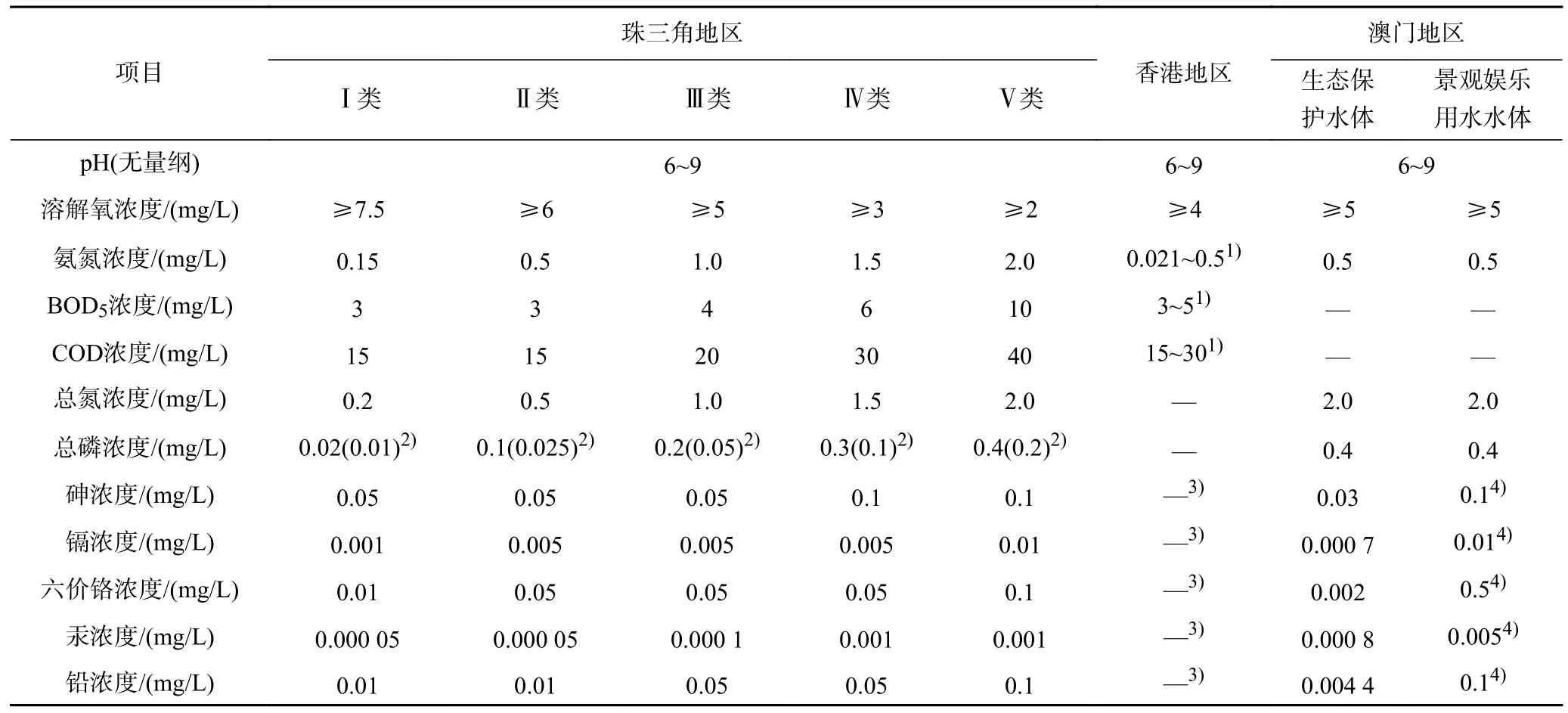

对于地表水水域,粤港澳三地均对pH、溶解氧、氨氮等反映水体净化能力的常规量化指标有所关注.此外,珠三角地区和香港地区对BOD5(biochemical oxygen demand,五日生化需氧量)、COD 等反映水体有机污染状况的综合性指示指标较为重视. 对于重金属等有毒有害污染物项目,珠三角地区和澳门地区对镉、汞、铅等主要重金属项目有明确的水质要求,而香港地区未规定具体限值,但要求污染物的排放不得致使水中危险物质浓度达到对人类、水生生物产生显著毒害效应的水平,不得危及水生环境任何指定的实益用途. 根据香港地区沉积物质量基准的研究,当镉、汞、铅等重金属浓度分别超过9.6、1、218 mg/kg(以干质量计)时,很可能产生严重的不良生物学影响[24].

对比共同指标,粤港澳三地指标限值互有松严(见表2). 澳门地区生态用水的重金属指标严于珠三角地区《地表水环境质量标准》(GB 3838——2002)中的Ⅰ类(源头水、国家自然保护区)水质要求,其余指标在Ⅱ类至Ⅳ类之间,景观娱乐用水大部分指标基本与珠三角地区的Ⅴ类(农业用水区及一般景观要求水域)水质要求相当. 香港地区与珠三角地区水质管控方式差异较大,在指标限值上难以进行比较.

表2 粤港澳大湾区各地地表水环境质量标准指标限值对比Table 2 Comparison of the limiting values of environmental quality standards for surface water in the GBA

2.3.2 海水水域

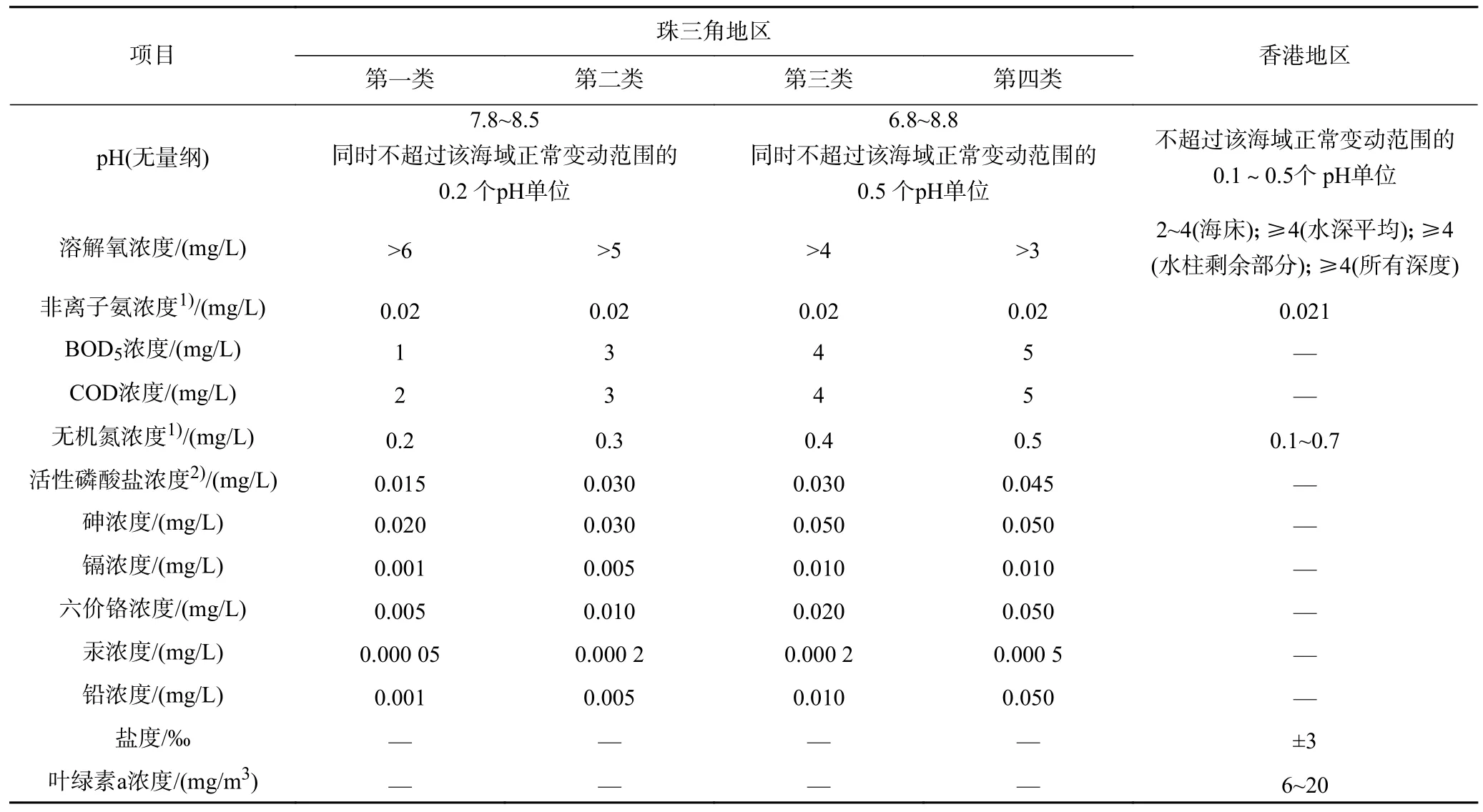

珠三角地区和香港地区均对海水水域做出了明确的水质标准规定,澳门地区暂未针对海水水域制定特定的环境质量标准(见表3). 珠三角地区和香港地区的海水水质标准均涉及色、臭、味、漂浮物质、悬浮物质等感官性状指标,以及pH、溶解氧、非离子氨、无机氮等量化指标. 珠三角地区还规定了BOD5、COD、活性磷酸盐、砷、镉、六价铬、汞、铅等指标限值,香港地区对盐度、叶绿素a 等进行了规定. 此外,香港地区对部分指标设置了不同深度的限值要求,如针对溶解氧指标分别对海床、水深平均、水柱剩余部分、所有深度提出限值要求.

表3 粤港澳大湾区各地海水环境质量标准指标限值对比Table 3 Comparison of the limiting values of sea water quality standards in the GBA

2.3.3 渔业养殖水域

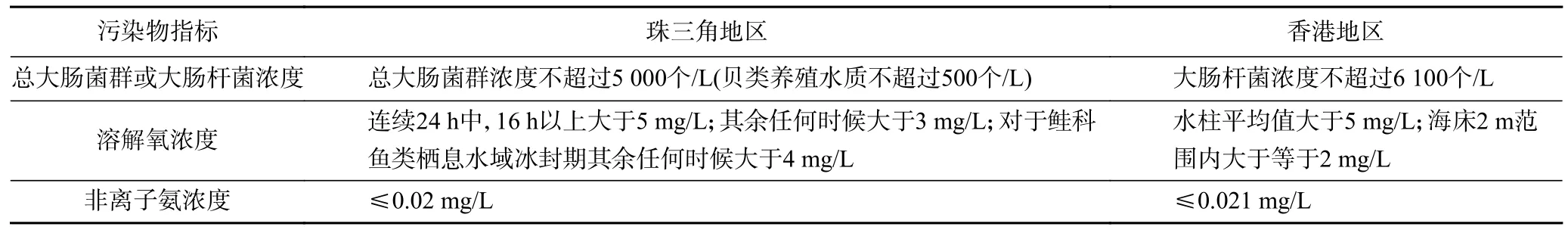

珠三角地区和香港地区均对渔业养殖水域作出了明确的水质标准规定,澳门地区暂未针对渔业养殖水域制定特定标准. 珠三角地区和香港地区渔业养殖水域水环境质量共同关注感官性状指标(色、臭、味、漂浮物质、悬浮物质等),以及总大肠菌群(香港地区为大肠杆菌)、溶解氧、非离子氨等量化指标. 对比共同指标,珠三角渔业养殖水域水环境质量标准限值严于香港地区(见表4).

表4 粤港澳大湾区各地渔业养殖水域水环境质量主要标准限值规定对比Table 4 Comparison of the limiting values of water quality standards for fisheries in the GBA

2.4 现存问题

珠三角地区现阶段执行的水环境质量标准中的控制项目和指标限值主要依据国外基准值与标准值制定,地表水水域、海水水域、渔业养殖水域、农田灌溉水源等多种水域的水质监测项目体系均为全国统一标准,缺乏针对珠三角地区地域特点及环境背景值的统筹考虑,且涉及水生生物的监测项目较少,其科学性、系统性有待于进一步提高[25-26]. 粤港澳三地在水质标准项目和分类分级设置上存在明显差异,环境保护目标与环境监管重点不统一,不利于区域环境的联防联控,容易导致排污行为向尚未设置环境标准或监管较宽松的地方转移[22]. 澳门地区暂未针对海水水域、渔业养殖水域等水域功能制定特定的水质标准,导致在环境执法中没有参考依据.

3 粤港澳三地水污染物排放标准比较

3.1 管控方式

在分类管控要求方面,虽然粤港澳三地在水污染物排放标准的管控要求中有显著差异,但均对排向城镇排水系统、排向环境水体提出了不同的排放限值要求. 珠三角地区执行的行业型标准中,均设置了各项污染物指标的直接排放限值和间接排放限值,并在重点区域、重点行业执行特别排放限值. 此外,珠三角地区设置了分时段的排放限值,即对现有企业、新建企业实行不同的排放控制要求. 香港地区水污染物排放标准按照废水排放去向、受纳水体的功能用途及废水排放量差异执行不同的管控要求,但对废水的来源并没有进行差别化要求. 澳门地区目前未有类似的分时段或分区管控制度,仅对排入下水道网络和排入环境水体设置了两套排放限值要求(见图1).

图1 粤港澳大湾区各地水污染物排放标准管控方式对比Fig.1 Comparison of control methods of water pollutant discharge standards in the GBA

在分级管控要求方面,珠三角地区通过《水污染物排放限值》(DB44/ 26——2001)[27]对全省水域、海域划分成3 类控制区并进行标准分级控制,此外珠三角地区内茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等流域执行相应流域水污染物排放标准,对流域内部分重点行业实施更严格的污染管控. 香港地区通过《技术备忘录》对内陆水域按照实际用途分成4 组,对海岸水域按照空间分成6 组,执行有所区别的流出物标准及受禁止物质清单. 澳门地区对于水污染物排放暂未实施分级管控.

3.2 项目设置与标准限值

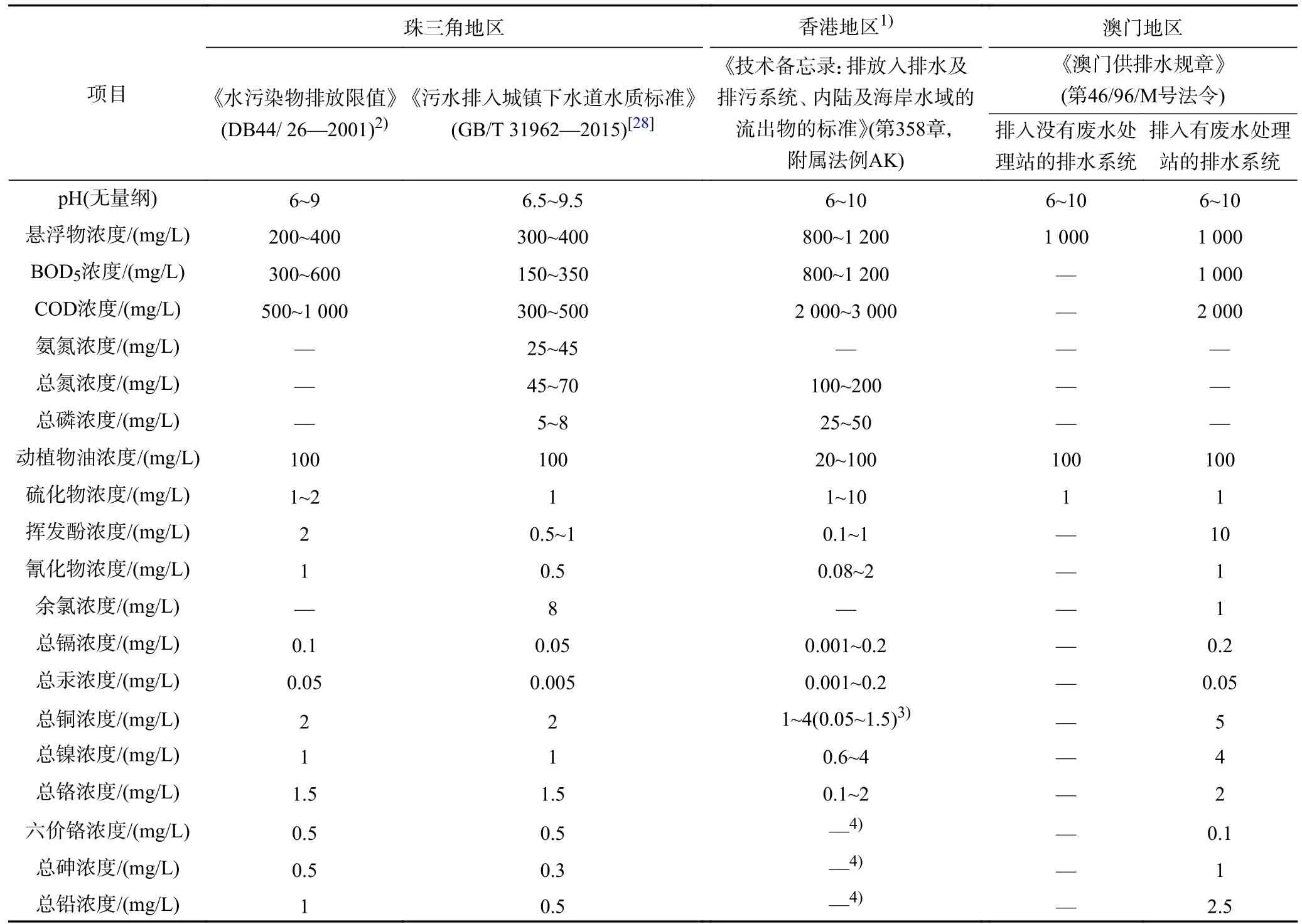

3.2.1 向城镇排水系统排放废水

珠三角地区和澳门地区的水污染物排放标准对城镇排放系统中是否设置或运行污水处理装置都加以区分及规定,而香港地区仅明确了已设置污水处理装置的城镇排放系统中污水排放的规定. 总体而言,澳门地区的指标限值较为宽松;珠三角地区的悬浮物、BOD5和COD 指标限值更严;香港地区按照废水量提出差异化的指标限值,废水量越大,执行的指标限值越严格,如废水量小于10 m3/d 对应的悬浮物限值为1 200 mg/L,废水量大于200 m3/d 对应的悬浮物限值为800 mg/L;香港地区大部分指标最松值与澳门地区的水平相当,有毒有害污染物指标的最严值严于珠三角地区(见表5).

表5 粤港澳大湾区向城镇排水系统排放废水的标准排放限值对比Table 5 Comparison of the limiting values of standards for effluents discharged into urban drainage systems in the GBA

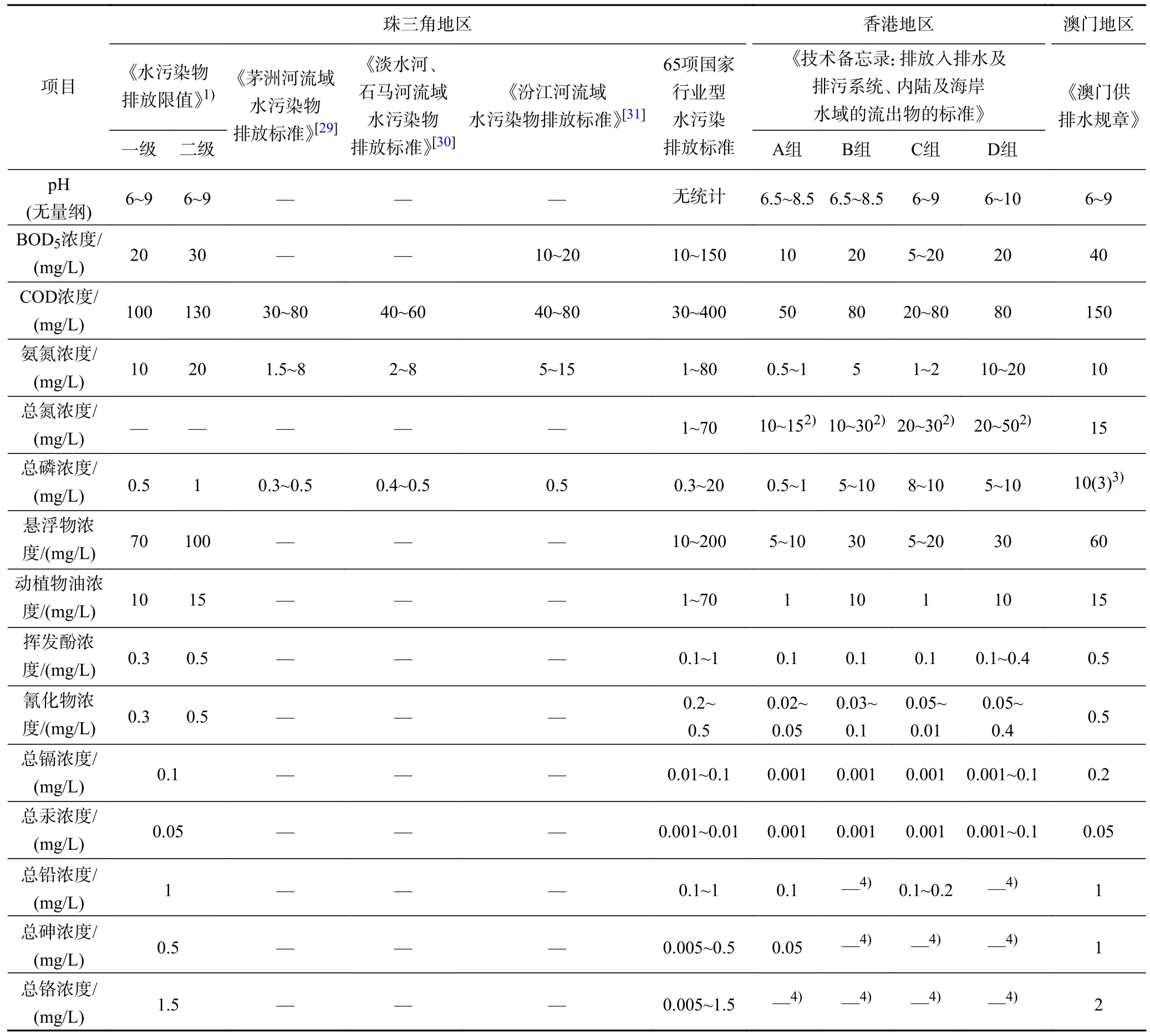

3.2.2 向内陆水域排放废水

对于向内陆水域排放的废水,珠三角地区按照标准执行顺序要求,相应执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河流域标准,行业水污染物排放标准或《水污染物排放限值》(DB44/ 26——2001),其中流域型标准涉及的污染物指标为4~5 个,行业型标准的指标项目根据行业产排污特征来确定,《水污染物排放限值》中规定了74 个指标项目的排放限值. 香港地区根据功能用途分类设置25~34 个控制项目,并明确了11 种禁止流出物质. 澳门地区设置了包括pH、生化需氧量、化学需氧量、悬浮固体等43 个项目.

对比共同指标,总体而言,澳门地区的指标限值较为宽松;香港地区除总磷指标外,其余指标基本处于粤港澳三地最严水平. 水环境排放标准与当地的环境容量密切相关,珠三角地区茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等流域的环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染,流域内部分重点行业废水排放量大,为进一步削减污染负荷,执行相应的流域水污染物排放标准,对流域内部分重点行业实施更严格的污染管控,其BOD5、COD、氨氮和总磷等指标在粤港澳三地中处于较严水平(见表6).

表6 粤港澳大湾区向内陆水域排放废水的标准排放限值对比Table 6 Comparison of the limiting values of standards for effluents discharged into inland water in the GBA

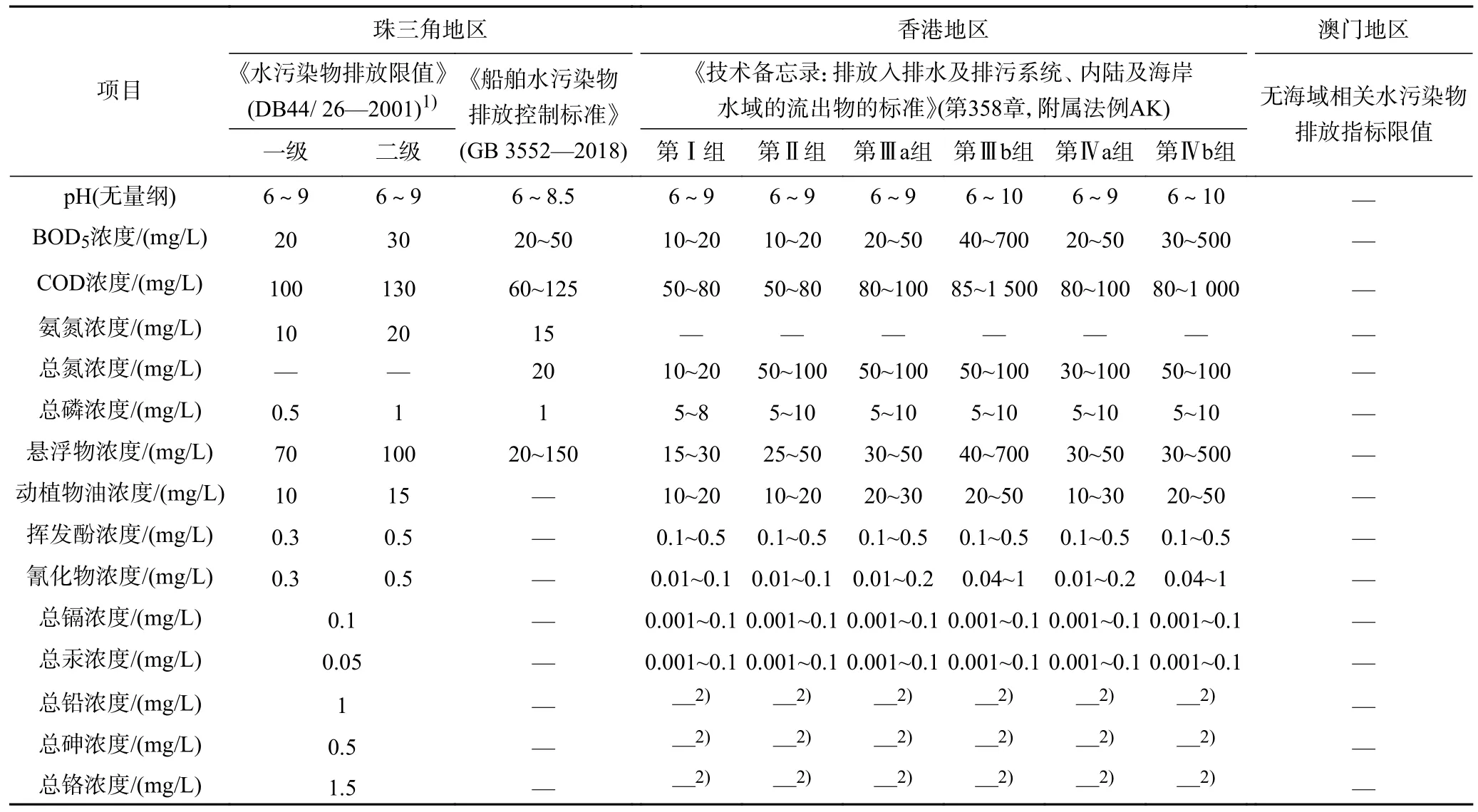

3.2.3 向海域排放废水

对于向海域排放的废水,珠三角地区执行的《水污染物排放限值》(DB44/ 26——2001)对包括pH、色度、BOD5、COD、氨氮等74 个指标项目进行规定,同时《船舶水污染物排放控制标准》(GB 3552——2018)[32]规定了船舶向环境水体排放含油污水、生活污水、含有毒液体物质的污水和船舶垃圾的排放控制要求. 香港地区明确提出了10 种物质禁止流出,以及对包括pH、颜色、悬浮固体、BOD5、COD 等22 个指标项目制定排放限值. 澳门地区通过《防止海事管辖权范围内之污染》(第35/97/M 号法令)[33],明确在海事管辖范围内禁止倾倒的物质,但未制定有关水污染物排放指标限值.

对比共同指标,香港地区在第Ⅲb 组(维多利亚港海域)及第Ⅳb 组(南区、大鹏湾、将军澳、西北部、东部缓冲区及西部缓冲区海域),悬浮物、BOD5、COD 等污染物指标均远高于香港地区其余4 组海岸水域组别及珠三角地区海域的排放限值,香港地区其余4 组海岸水域组别的排放限值与珠三角地区相近(见表7).

表7 粤港澳大湾区向海域排放废水的标准排放限值对比Table 7 Comparison of the limiting values of standards for effluents discharged into marine water in the GBA

3.3 现存问题

珠三角地区执行“综合型+通用型+行业型+流域型”的水污染物排放标准,相关行业执行统一的排放限值;香港地区、澳门地区均只对不同污水排放去向设置限值要求,其水污染物排放标准的行业针对性较弱,未能充分发挥环境标准倒逼产业结构升级和技术进步的作用. 粤港澳三地的水污染物排放标准在管控方式、分类分级、控制项目设置及指标限值等方面存在较大差异,以管控方式为例,珠三角地区采取“分区、分类、分级、分时段”的水污染排放管控方式,香港地区按照“分区、分类、分级、分废水流量”方式管控,澳门地区对水污染物排放仅进行分类管控. 粤港澳三地水污染物排放标准的差异,导致了环境执法不统一,环境治理的成本不一,不利于营造企业公平竞争的营商环境.

4 世界典型湾区水环境标准经验与启示

水污染监管力度与跨区域环境保护协调对于改善水环境质量至关重要. 一方面,有效的环境法规及严格的环境监管可以激励企业减少污染排放. 美国、加拿大、中国等国家的实践经验表明,水污染监管对排污单位的生产及废水排放有着显著的影响[34-36]. 另一方面,水污染协同治理效果的关键在于能否促进上下游合作. 大部分研究认为,分散的环境政策会导致行政区边界出现污染避难所[37],空间差异化的水污染治理模式导致高度管制地区的水污染密集型活动有所减少,并且污染活动有向监管较少地区转移的趋势[38]. 粤港澳大湾区以及包括纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区在内的世界典型湾区同样面临着跨区水环境治理的挑战,总结世界典型湾区水环境治理及水环境标准统一的先进经验,对粤港澳大湾区水环境标准衔接具有指导意义.

4.1 世界典型湾区经验

纽约湾区发展历程面临着生态环境被破坏、水环境受污染等问题,为有效治理区域水污染,纽约湾区实施美国《清洁水法案》,按水环境特征、水体功能建立了水环境质量标准和水污染物排放标准的基本框架,并制定了针对工业和市政污水排放达到水环境标准匹配的相关管理措施[39-40]. 《清洁水法案》侧重于点源污染治理,建立了排污许可证制度,明确规定企业和污水处理厂向自然水体排放污染物的许可限制,有助于湾区水质的维持和改善[41-42]. 此外,纽约州颁布《污水排放知情权法案》,对生活污水溢流现象做了进一步要求[8]. 在跨行政区域环境保护的统筹协调方面,纽约湾区建立了政府、企业、社会三方合作机制,通过非营利性的纽约区域规划协会制定纽约大都市区总体规划,对公共水资源、河口进行保护[43].

旧金山湾区建立旧金山湾区保护与发展委员会、区域水资源质量控制委员会,集中解决湾区发展过程中面临的公共治理问题. 面对水环境污染,旧金山湾区从湾区及联邦州的层面制定环境法律法规,颁布并实施《清洁水法案》《史蒂文斯渔业养护与管理法案》《加利福尼亚波特-科隆水质控制法案》等,对湾区内的水质进行控制[44]. 此外,区域水资源质量控制委员会制定了流域管理规划,确定了日负荷最大总量,制定了地下水保护及毒性污染物清除、非点源污染控制、流域监测及评估等多个方案,系统性地进行水污染治理.

东京湾区城市群水域相互交错,利益需求各有不同. 针对跨区域的水污染治理,东京湾区由日本政府主导,颁布一系列水环境污染治理法律法规与标准,通过《水污染防治法》统一了废水排放的浓度和总量控制、水污染状况监测、损害赔偿等,随后制定《公共水面环境标准》,对向全国公共水域排放的废水进一步统一与规定,对工厂、事业单位排放污水制定《废水排放标准》[45]. 此外,针对湾区发展颁布《港湾法》《东京湾港湾计划的基本构想》[46],港口管理机构拥有港口基本管理权,可对东京湾港口群进行统一管理,并强调将港湾环境保护和治理作为一项重点内容进行考虑. 日本根据保护目标又将水环境标准分别分成保护人体健康和保护生存环境两类标准,其中为了保护人体健康对全国公共水域制定统一标准,为了保护生存环境按水域用途分类制定不同的标准[47].

综上,纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等世界典型湾区均建立起了符合各自实际情况的生态环境协同治理机制与管理机构,针对本区域制定了专门的环境保护与治理相关政策,颁布了适用于湾区内统一的水环境标准,在建立起顶层设计并进行统一规划以后,从环境基础设施建设、行动方案、公众参与等方面实施环境治理策略,实现湾区生态环境质量的提升[48].

4.2 对粤港澳大湾区启示

对标纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等世界典型湾区,粤港澳大湾区在生态环境制度衔接与生态环境标准对接上需充分考虑各地区、各部门之间的需求,进一步建立有效的多层次合作机制,保障湾区生态环境标准化工作的持续推进. 同时,粤港澳大湾区属于在一个国家下两种不同制度,涉及3 个法域、3个税区、3 种货币,与世界三大湾区这种在同一制度下的城市群有所区别. 粤港澳大湾区复杂的特性导致其不能直接借用其他湾区的发展经验,需要充分照顾粤港澳三地法律法规的基本规定,保障大湾区生态环境标准与各方生态环境管理相兼容. 目前粤港澳三地法律政策及生态环境标准的制定不同,指标项目的设置、指标的浓度限值、实施与更新、监测与惩罚等方面均存在差异,导致三地在水环境治理上执法不一,加大了环保任务统一的难度,三地水环境标准体系亟待进一步对接和协调. 在水环境标准衔接上,借鉴世界典型湾区的先进经验,粤港澳大湾区可以基于三地现有的生态环境标准,互相吸纳对方水环境标准中相对科学的部分,择优选用,共同制定一套适用于三地的标准体系,促进大湾区区域生态环境协同治理.

5 结论与衔接建议

a) 粤港澳大湾区“一国两制三法域”的特点导致其生态环境标准制度差异显著. 建议在现有的粤港澳合作机制下,广东省充分利用省级生态环境标准制定权,在关键领域关键指标上“小切口”,先易后难,选择pH、溶解氧等部分粤港澳三地现行水环境标准中共有的常规水质量化指标,开展粤港澳大湾区水环境标准衔接试点工作,建立多维度的粤港澳大湾区生态环境标准化工作合作机制.

b) 对于水环境质量标准,粤港澳三地在标准分类分级、管控方式、控制项目设置和指标限值上均存在差异,部分标准限值或指标值不统一,难以做到全面有效衔接. 鉴于广东省在“十四五”期间计划推进流域——河口——海域生态环境目标、政策、标准的修订与有效衔接工作,可以借鉴香港地区设立水质管制区并对管制区内的内陆水域、泳滩区域、海洋水域实施统一管控的方式,结合《大鹏湾水质区域控制策略》《后海湾(深圳湾)水污染控制联合实施方案》等合作研究,积极探索和推动珠江口生态环境评价标准研究工作,制定适用于粤港澳大湾区的海水环境质量标准和评价方法的研究.

c) 对于水污染物排放标准,珠三角地区主要对不同行业制定水污染物排放标准,而香港地区、澳门地区只对不同污水排放去向设置限值要求,且在水污染物排放指标设置有显著差异. 对于共有指标而言,澳门地区的指标限值整体较为宽松,珠三角地区流域标准以及香港地区排入环境水体的指标限值在粤港澳三地均较严. 鉴于珠三角地区间接排放的企业数量日益增多,行业排放标准与《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962——2015)交叉使用导致的环境管理问题普遍存在,可以参考香港地区、澳门地区的水污染物排放标准,开展珠三角地区间接排放标准研究.