“同均三宫”诸说实已处于无可挽救的泯灭之中

徐荣坤

20世纪80年代,黄翔鹏先生提出了“同均三宫”“均、宫、调三层次”“一百八十调”这样一组有关我国传统乐学的基本理论。这一组理论问世后,在我国传统乐学界引发了广泛的关注和热烈的反响。相当多的学者对它表示欣然接受,有的著名专家还给予了极高的评价。“但是也有相当一部分学者,对此理论持审慎态度……随着时间的推移,已有不少学者在不同程度上表示了否定意向,甚至提出了证伪问题”(1)杨善武:《关于“同均三宫”的论证问题》,《中国音乐学》1999年第1期,第52页。。应该说,笔者投入这场对“同均三宫”诸说的论辩是为时较晚的,这是因为当时笔者行政工作繁忙,积劳成疾,无法投入这场论辩。直至上世纪末,笔者工作和健康情况有所好转时,读到了杨善武等先生的有关文章后,这才引起了笔者对这一问题的关注。由于笔者过去曾对我国三种民族传统音阶的问世先后、彼此关系、三者各自内在结构等问题,有过一些粗略的学习和探讨,因此在经过较为审慎的思考后,笔者确信,“同均三宫”是黄先生在不规范记谱所产生的假象和错觉的基础上,“创造”的一个伪命题。本着对建设我国传统乐理基本理论负责的态度,笔者曾在2003年第2期《音乐研究》上发表了《“同均三宫”是一种假象和错觉》一文,直率地指出:一个七律建立的均,决决不可能真正涵括九律九声的,三个内在结构不同的七声民族传统音阶。2005年,笔者又在《音乐研究》第3期上,发表了《一本舛误甚多的谱例集——评〈中国传统音乐一百八十调谱例集〉》一文(此文有幸获得2008年第2届中国音乐家协会音乐评论学会评选的一等奖。这里笔者怀着歉意需要说明一点的是,由于笔者当时不够审慎,学习不够,在此文开始部分中,竟然也认同了三种不同的七声民族传统音阶,共有一百八十调之说。但此文发表后,笔者很快认识到,一百八十调也属不能成立的伪命题,笔者后来在《传统音乐究竟有多少调》(2)徐荣坤:《中国传统乐学探微》,人民音乐出版社2008年,第183—190页。等文中对此作了更正)。近十余年来,由于在“同均三宫”问题上,和刘永福先生曾有过数次文字上的论辩,同时通过学习和思考,笔者更进一步地确信,黄先生“创造发明”的“同均三宫”诸说,是决决不能成立的一组伪命题,而且几十年来的实践也已确凿地证明,它们已经明显地处于一种无可挽救的泯灭之中。下面将一一地给予说明。

一、对“同均三宫”诸说的全面证伪

(一)对“同均三宫”理论的精确证伪

要对“同均三宫”理论进行证伪,当然首先应该了解它的基本含义。关于这一点,黄先生在《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》(后简称《提示》)一文中说:“什么叫均?在‘五度圈’的连续音高序列中摘取七律……构成音阶(古书中也把七声音阶称作‘七律’),这七个律高所构成的绝对音高位置与各律间相对的音程关系的总和就是‘均’。这个定义如果绞人脑汁,不好理解,我们只好简单化地说,‘均’就是七律在‘五度圈’中的位置。而‘三宫’则是指包含在同一‘均’中的、分属三个调高上的三种七声民族传统音阶。”(3)黄翔鹏:《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》,《民族民间音乐》1986年第4期,后此文收录于论文集《传统是一条河流》,人民音乐出版社1990年,第82—83页。黄先生还把上述“同均三宫”的内涵列成图表,用以证明这个理论可信。请看例1.

例1.

黄大太夹姑仲蕤林夷南无应c1d1e1#fg1a1b1古音阶:宫商角中徵羽变新音阶:和徵羽变宫商角清商音阶:闰宫商角和徵羽

(此例摘自黄先生的《提示》一文)

黄先生所制作的图表(例1),乍一看来,很有说明似的,仿佛一均真能涵括三宫。不过笔者经过一阵思考弄清了黄先生的思路以后,顺着黄先生的思路,又进一步找到三组似乎比例1更有“说服力”的例子(每个音阶最左方首位上都是调式的主音)。请看例2.

例2.设黄钟律音高与C相等

例2之1例2之2音 名:GABCDEF音 名:DEFGABC律 名:林南应黄太姑仲律 名:太姑仲林南应黄古 音 阶:商角中徵羽变宫古 音 阶:羽变宫商角仲徵新 音 阶:徵羽变宫商角和新 音 阶:商角和徵羽变宫清商音阶:宫商角和徵羽闰清商音阶:徵羽闰宫商角和

例1和例2所表述的内容,用以作为“同均三宫”理论的立论根据,确实好像有根据、有说服力,但是稍有一点乐理常识的读者便能看出,上面两例中的音阶,既无调号又无变徵音阶和清羽音阶应有的临时变化音符号,如果没有文字标明,谁能知道例1中最上方两行中的律吕名和音名,它们究竟是哪一种音阶呢?为了证实这一点,我们不妨用规范的记谱方式,来记载例1中黄先生所表述的内容,看一看它们究竟是什么模样。请看例3.

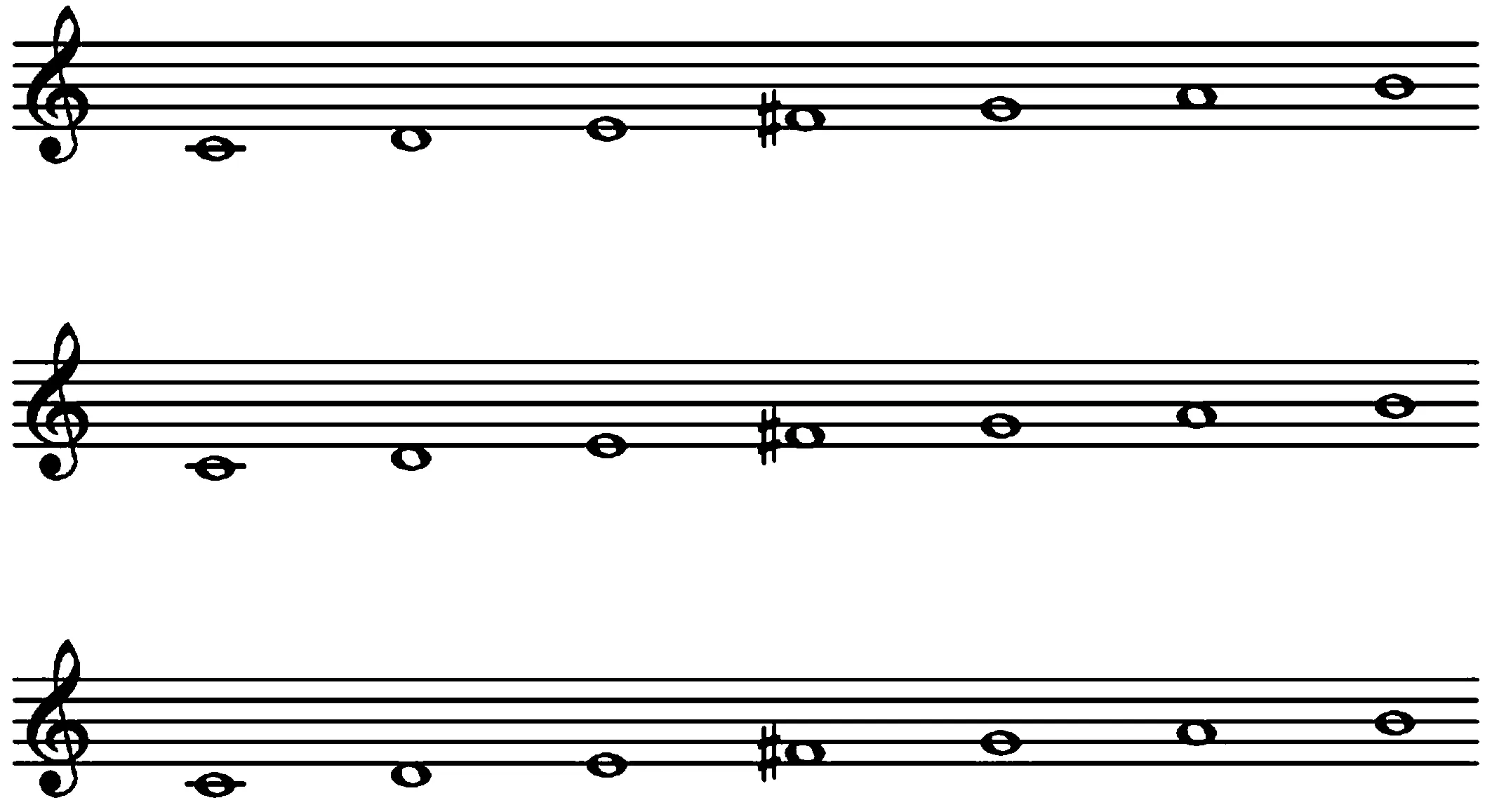

例3.

例3三行谱表所记载的音阶,所用的七个音名和一个临时升记号完全一样,只能看成都是“古音阶”(变徵音阶)的七声宫调式,谁能够确定其中第二行谱表中的七个音阶会是“新音阶”(清角音阶)的和、徵、羽、变、宫、商、角?!第三行谱表中的七个音会是清商音阶(清羽音阶)的闰、宫、商、角、和、徵、羽?!如果采用规范的记谱——其实黄先生也是主张记谱应该规范化的,他在《中国传统音调的数理逻辑关系问题》(以下简称《逻辑关系》)一文中说:“记谱规范:一、我认为调号在中国音乐中应该反映宫;二、还应该反映音阶的常规音级。”(4)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》1986年第3期,第23页。那么,下面我们就用规范的记谱,来表述黄先生在例1中所表述的内容,看一看它们该是什么模样。请看例4.

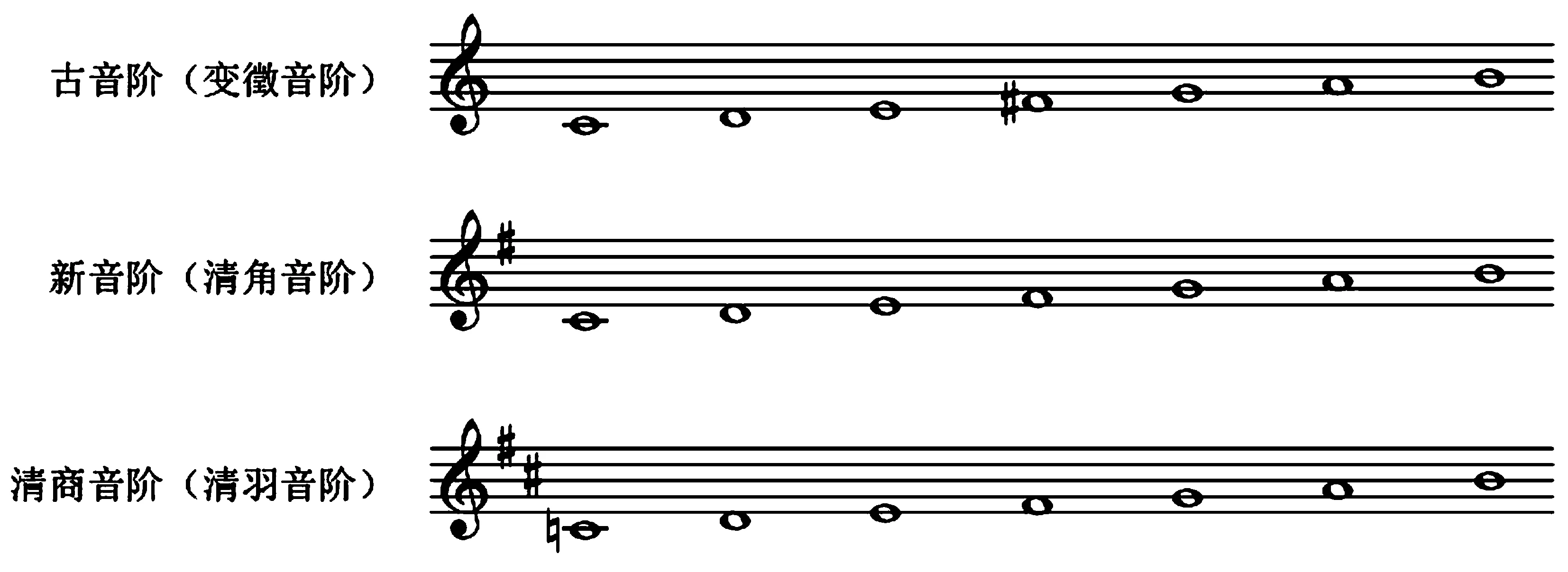

例4.

例4三行谱表按谱号所反映的宫的位置,以及它们每个调所应该拥有的音,再加上两个有临时升号和还原符号的音,它们共同地都使用了以下九个音名(九律):c1、#c1、d1、e1、f1、#f1、g1、a1、b1,和它们相对应的律名是:黄钟、大吕、太簇、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、南吕、应钟九律。所以可以肯定地说,“同均三宫”理论是建立在例1不规范记谱所产生的假象和错觉基础上的、一种决决不能成立的伪命题。通过对例1的剖析,笔者还进一步发现黄先生在“创造发明”同均三宫理论时的另一个错误:黄先生可悖逆自己曾经说过的“新音阶不新,古音阶不古”的至理名言,可以背弃自己曾经对曾侯乙编钟所作出的卓越科研成果(指出曾侯乙编钟采用的是复合律制,曾侯乙编钟奏响的是清角音阶),竟然错误地把所谓的“古音阶”作为标准音阶,黄先生的用意显然是想把变徵音阶的七声宫调式和清角音阶的林钟均七声宫调式相混同,使人觉得,例4里三行谱表中似乎没有F这个音似的……但是稍有一点乐理知识的读者便会知道,例4中变徵音阶中F的升记号和清羽音阶中C的还原记号必须常用临时变化音的方式来记述,这是因为七声清羽音阶和七声变徵音阶都是由三个五度关系的五声音阶综合而成的综合式音阶。以清羽部分为例,潮州音乐“二四谱”体系中,对它的构成说得十分清晰而合理。请看例5.

例5.(以最常见的七声清羽音阶徵调式的构成为例)此谱要大致划出四调的区(音)域

需要说明一下,潮乐“二四谱”体系中,轻三轻六调指的是五个正声组成的五声音阶;轻三重六调则是轻三轻六调采用“去工变凡”(把mi变成fa)转调手法,而变为下方五度调上的五声音阶;而重三重六调则同样地由轻三重六调再次采用“去工变凡”转调手法所致;至于七声的重三重六调则是将上述的轻三轻六调、轻三重六调、重三重六调三个五声音阶综合在一起而构成。所以说,它是一个由三宫综合而成的综合调式。轻三重六调和重三重六调都采用基调固定唱名法(亦称相对固定唱名法)。如果用首调唱名法,则上面的轻三重六调sol、la、do、re、fa则应被唱为re、me、sol、la、do;重三重六调sol、↑bsi、do、re、fa则应被唱为la、do、re、mi、sol;七声重三重六调sol、la、↑bsi、do、re、mi、fa则应被唱为re、me、fa、sol、la、si、do。因为按民间习惯,重三重六调中的bsi,在唱奏实践中都有不同程度的微升,bsi常被唱为↑bsi。

变徵部也是由三宫综合而成的综合性音阶,不过对于它的构成,潮乐“二四谱”体系讲述得似乎不像“重三重六调”那么详细(也可能是笔者学习得不够深入)。不过,它的构成原理和“重三重六调”是相似的,只是七声“变徵音阶”由一个“轻三轻六调”五声音阶,采用民间“压上”转调手法(将do变成si)两次向上属方向转调,然后将这三个五声音阶综合而构成。请看例6.

例6.以七声变徵音阶羽调式的构成为例

la、do、re、mi、sol+la、si、re、mi、sol+la、si、re、mi、#fa=la、si、do、re、mi、#fa、sol

下面还可以举出一个可能会使人感到有些震惊的,而且很有证伪说服力的例子,那就是黄先生自己所写论文《逻辑关系》的第17页上,在谈九音列和核心五音问题时,写下的一个图表。请看例7.

例7.

FCGDAEB新音阶、下徵调CGDAEB#F古音阶bBFCGDAE清商音阶

例7中,黄先生不是清清楚楚地告诉大家:三个不同的七声民族传统音阶是由九个音名(九律)构成的吗?这个内容不是非常有力地证伪了:“同均三宫”是一种建立在不规范记谱方式所造成的假象和错觉基础上的,决决不可能确立的一个伪命题吗!

下面接着证伪一下,即“同均三宫”有无作品实例的问题。

下面我们再来证伪一下,所谓“同均三宫”自古有之的说法。黄先生曾说过:“同均三宫的理论不是我的发明,而是传统音乐中本来就有的。”(9)黄翔鹏:《中国古代音乐史的分期研究及有关新材料、新问题》,《乐问》,中央音乐学院学报社2000年,第181页。

关于《晋史》奏议的注解中,是否真的已被房玄龄等唐人杂入了大量的误注问题?2001年第1期《天津音乐学院学报》上,曾发表了罗科盷先生的《智者千虑 或有一失——关于黄翔鹏先生在〈宋书〉、〈晋书〉“荀勖奏议”文献上的失误》一文,该文在标题中就直接指出黄先生在审辨历史文献方面存在明显的错误。2010年第4期《天津音乐学院学报》上,又发表了郭慧颖女士《从对史料的解读看“笛上三调”问题》一文,该文第31页指出:“对于‘笛上三调’的求解必须尊重史料,按史料的原意、本意来解读。”并在第30页指出:“‘笛上三调’指的就是在一支笛上进行宫系的转换……就是指的同一音阶的三个不同的调高。”而并非三种调式或三种音阶。笔者同意冯先生、罗先生和郭女士的看法,黄先生的研究并未按照史料的原意和本意来解读史料,而是按照自己的主观臆测强加于古人的身上了。

黄先生还说:“徐景安所说的‘京房始创,荀勖推成’,意思就是唐代俗乐调实际上继承了荀勖笛上三调的传统,而荀勖的笛上三调就是‘同均三宫’”。但笔者在黄先生所著《乐问》一书的第49页上看到,关于徐景安所说的那一段话,却和前面援引的黄先生所说的那段话,从文学到涵义都有很大的出入。

(二)对“均、宫、调三层次”理论的全面证伪

根据《乐问》第49页上的记载,我们得以确知,徐景安在《乐书》中所说的“京房参定,荀勖推成”,指的是“十二律总十二均音,六十声,八十四调,皆京房参定,荀勖推成。”而黄先生在前面所说的那段话中却说,“京房参定,荀勖推成”指的是“同均三宫”。这不是黄先生为了自己学术上作假的需要,肆意篡改古人说话的旨意,欺蒙对音乐古籍并不熟悉的广大读者吗?!

众所周知,我国传统音乐理论中,很早以前就已使用了“宫调”这个名词,例如《新唐书·礼乐志》一书中就这样说过:“俗乐二十八调……其后声器浸殊,或有宫调之名。”(13)(宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书·卷二十二·礼乐志》,中华书局1975年,第473页。从这一段话中,我们可以确知,早在千年以前,宫调这一音乐术语就已出现在重要的文献之中。至于它的含义,音乐学界的广大同仁,一般都认为它由宫和调两个方面的内容组成:“宫”指的是调高;“调”指的是调式。对于这个认识,从来没有发生过什么异议。但是,黄先生为了给“同均三宫”理论进一步制造理论根据,他又“创造发明”了所谓的“均、宫、调三层次”之说。黄先生在《提示》一文中说:“中国乐学的基本理论中,均、宫、调呈三层概念。均是统帅宫的,三宫就是同居一均的三种音阶,而分居三种调高不同的音阶中,宫又是统帅调的,每宫都可以出现宫、商、角、徵、羽五种调式。均、宫、调又各有自己的首音或主音,分别称为均主,音主和调头。”

黄先生上面所说关于“均、宫、调三层次”的那一段话,乍一听来仿佛还有一定道理的。但是,稍稍懂得一点中国传统乐理的同仁,便能看穿这个“理论”实是一个根本站不住脚的伪命题。

为了把道理说得更深透些,我们还可以再多说几句,“均”还是一个多义词,在黄先生担任乐律学等分科主编的《中国音乐词典》第489页上说:“‘均’(Yun)……‘调高’的名词之一,传统乐学的调高概念,一般以宫音的音高为准……宫音在黄钟律时……称为‘黄钟均’,均就是同属一宫的各种调式共有的调高关系。宫、均、调三个词,在调高意义下常常可以互相代替。”该“词典”第121页“宫调”条目中又说:“宫作为调高解释,又称为‘均’”。从上面几种权威的词典辞书中对“均”字义的诠释以及“均”和“宫”“调”的关系来说,所谓的“均、宫、调三层次”之说,纯属一个根本不能成立的伪命题。

从我国传统乐律学中的生律法和音阶的实际构成来说,也从来没有过“均、宫、调三层次”这一说法。这一点,可以从黄先生所著的《乐问》一书第223页上得到非常明确的答案。在这一页上,黄先生所拟的钟律音系网中,七声自然音阶(即古人所称的下徵调)的起点音明确地标明是宫(±0),它的下方五度根本没有F音名(仲吕律位)的所谓“均主”;这个部分中“和”(F)是高八度的宫(1200)下方纯五度的F(498)。即此一例,也足以证明所谓“均、宫、调三层次”理论,纯属一个黄先生自己杜撰的根本不能成立的伪命题。

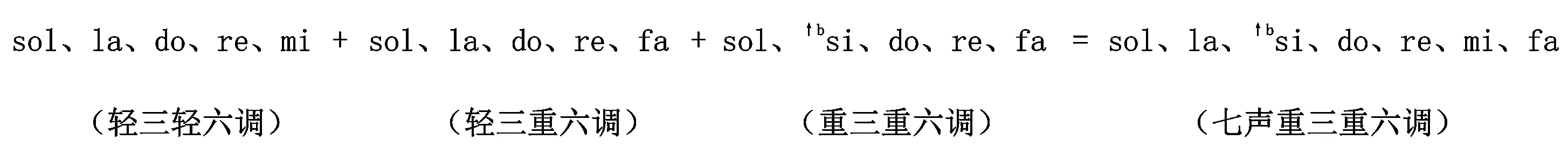

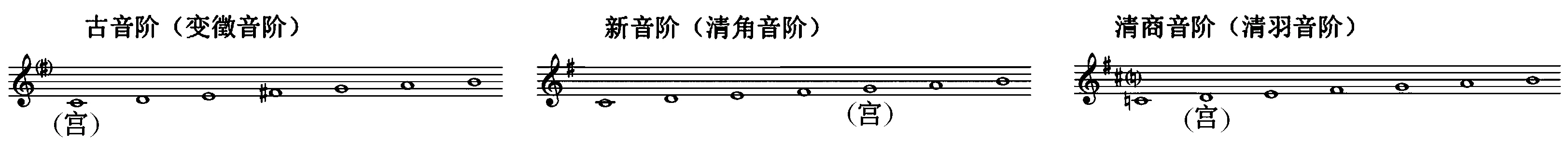

黄先生在“创造发明”“均、宫、调三层次”理论的同时,还“创造发明”了五线谱调号加“均”号的新记谱法。黄先生在《中国传统音乐一百八十调谱例集》“说明”中说:“本集五线谱的记谱法,调号连同括号中符号一并计算,表明该例所在的‘均’;不计括号中的符号则表明该例的宫位;括号中将宫音上方第四级升高者为正声音阶,将宫音下一级降低半音者为俗乐音阶。”(15)黄翔鹏:《中国传统音乐一百八十调谱例集》,人民音乐出版社2003年。请看下面具体例子。

例8.调号连同括号中“均”符号表明该例所在的“均”。下为调号和均号兼具的例:

例9.只有调号没有均号的例(按“均、宫、调三层次”理论规定,曲谱中只有第一行线谱上记有均号,而曲谱中的第二行第三行……线谱上只记调号而不再记均号)。

只要稍稍懂得一点乐理的同仁和读者细微思索一下便可以看穿,黄先生关于加用“均”号的记谱法,存在明显的种种不能自圆其说的舛误。

其一,既然黄先生在《提示》一文的84页中说,“三宫就是同属一均的三种音阶”。黄先生“发明”的最重要的理论名称就叫“同均三宫”,那么为什么在他“创造”的常有“均号”的记谱法中,只有古音阶(变徵音阶)和清商音阶部分(清羽音阶)记有“均号”,而新音阶(清角音阶)独独没有记“均号”呢?(请看前面例9),这不是明显的不合逻辑和不能自圆其说吗?!

其二,音主(宫音)和调头(调式主音)在音阶中的哪一级上?一般同仁和读者应该说基本上都能知道,但是“均主”在音阶中的哪一级音上,一般同仁和读者则未必都能知道。黄先生在他所著的《中国古代音乐史》一书的第123页上说:“C音为宫在F均中叫做中吕正徵”,又说,“F均的下徵音阶是以C为宫的”。这也就是说,“均主”就是宫音(音主)下方纯五度或上方纯四度上的那个音,也就是我们通常所说的那个下属音。但是,为什么古音阶(变徵音阶)的“均主”不在下属音上,而是在音主(宫音)的下方减五度和上方增四度上的#F(变徵)音上面呢?对于这个问题,黄先生在《中国古代音乐史》一书的第123、124页这样解释道:“欧洲音乐的第四级为下属音……第四级作为下属音,音高不能偏高,而中国音乐的第四级是可以高一点的。因为这个律高在曾侯钟律中可以是‘羽曾’——羽音下方大三度,比后来的F音要高出22音分。在欧洲音乐中,F如果高22音分,就做不了下属音,必须绝对是宫音下方的纯五度才行。二者虽然七个基本音级相同,但由于音调的感觉不一样,律高也有所不同。”黄先生打算用上述的这段话来回应大家,但是,比F音仅仅高出22音分的“羽曾”就可以记成#F,由清角(仲吕)而变为变徵(蕤宾)了吗?(高出22音分,一般说只能认为是微升,其记谱只能是在音名或唱名前加个↑而已)。这当然是不能成为正当理由的,何况本文前面在例6和其后一段说明中清楚讲明,变徵音阶是由三宫合成的综合调式,其音阶中的#F(变徵)音分明是本文前面例7中所说的九声音列中最右边的那个音#F。这也就是说,变徵音阶中的#F(变徵)根本不是“羽曾”,黄先生上面的那段话自然也难以令人信服。至于清商音阶中的“均主”为什么会是“闰”(bB)呢?黄先生似乎没有找到可以回应的理由,只是说:“清商部的第七级的‘闰’在还原F的音高上”。其实清商音阶中“闰”的出现在前面例5中已经解释得十分清楚——因为清羽音阶(即潮乐“二四谱”乐学体系中的重三重六调;西北、华北等地区所称的“苦音”;前些年出版的乐理著述中常称作清商音阶)是一种在三宫合成的综合性音阶,清羽音阶中的bB(闰)音,是这个音阶的基调(“二四谱”体系中称作“轻三轻六”调)的重下属音。这应该是很多人都知道的民族乐理的基本常识,怎么会回答不出来呢?!

其三,下面选择一首大家比较熟悉的民歌,看看加用“均号”时是什么模样和存在一些什么问题。

(黄翔鹏先生)〔说明〕今据1947年山歌社本修正其中变化音。原载《中国民歌》

笔者看了上面记有“均号”的《送大哥》实例后,认为有以下几个问题值得探讨:

第一,调号是每行谱子都必须记上的,为什么“均号”只记第一行谱表,而其后的多行谱子都不记,这合乎逻辑吗?!这不是很容易造成读者以为曲调前后不是一个调,或者以为是抄谱者有误,少写了一个“符号”吗?!

第二,黄先生注明该例原载《中国民歌》。但笔者查阅了1980年11月由上海文艺出版社出版、文化部(现文化和旅游部)文学艺术研究院音乐研究所编选、杨荫浏先生写的序言(应该说,黄先生当时正在该研究所工作,而且很可能参与了该书的编选工作),《中国民歌》第1卷的陕西省民歌部分,根本没有《送大哥》这首歌。不知黄先生说的《中国民歌》是哪一本《中国民歌》?另,黄先生说:“据1947年山歌社《中国民歌》本修正其中变化音。”当时“山歌社”成员人数并不多,一般说应该会记上记谱者的姓名,那么,这首民歌的记谱者是谁?或者可以写出该民歌在书本的第几页。因为黄先生在他编著的《中国传统音乐一百八十调谱例集》中随意改动的民歌实在太多了,因此在这里实有必要提问一下。

第三,再说一下黄先生对这首民歌音阶的称呼问题。按照历来的习惯,我们只需说:这是变徵音阶的bB宫六声商调式就足够了(笔者按:其实这首民歌用的是具有清角音的bB宫六声清角音阶商调式)。可是按照黄先生的“均、宫、调三层次”理论,就应该称之为bB均C韵bB宫正声音阶商煞(而在该书最后“曲引部分”中,这首民歌音阶的称呼又被写为:bB均C调头bB宫正声音阶商煞。同一本书,前面54页称“C韵”、后面220页称“C调头”,究竟哪个正确?)。好好的简明扼要的称呼不用,而非要画蛇添足似的加上“均”“韵”“调头”和“煞”,这个称呼多么难叫难记啊!有必要吗?

(三)对黄先生提出的“一百八十调”及“八十四调”理论的证伪

我国传统音乐历来只有宫、商、角、徵、羽五种调式,五种调式乘以十二律,共有60调,这个认识从来没有受到过任何质疑。但是,黄先生在《乐问》一书的第180页上说:“我们讲音乐的基本理论,就应总结其中的规律,所以‘一均’中的‘七音’应该是三宫、十五调;十二均中的调式,就是一百八十调了”。

笔者认为黄先生“创造发明”的一百八十调之说,纯属是一个不能成立的伪命题,只需用以下两点就足可以说明。

其一,潮乐“二四谱”乐器体系明确地告诉我们,“重三重六调”(即“清羽音阶”和“苦音”)只有宫、商、徵这三种调式,而根本没有羽和角这两种调式。既然这样,那么,怎么会有一百八十调的可能呢?!

其二,前面曾经详细地说过三种传统民族音阶,彼此的内部结构和唱名法是并不相同的。清角音阶是自然音阶,采用的是首调唱名法;而清羽音阶和变徵音阶都是三宫合成的综合调式音阶,采用的是基调固定唱名法。但是,如果把基调固定唱名法记谱的曲调,改为首调唱名法来唱,那么它们立即就自然而然地变成了自然音阶的清角音阶中的某一种调式。举例来说,比如以变徵音阶的七声羽调式la、si、do、re、mi、#fa、sol为例,如果把它用首调唱名法来唱,它就立即变成了自然音阶(清角音阶)的七声商调式re、mi、fa、sol、la、si、do。何况前面还说过,清羽音阶只有宫、商、徵三种调式,根本没有羽调式和角调式。因此,怎么会有一百八十调呢?由以上所说两点,足以证明所谓“一百八十调”之说,纯属是一种经不起推敲的伪命题。

另,黄先生不仅“创造发明”了一百八十调这样一个伪命题,而且还肯定了“八十四调”之说。他在《中国传统音乐一百八十调谱例集》的前言中说:“同均三宫”的一百八十调理论,即十二律位每均七个调头的八十四调,是中国传统乐理的核心问题。为什么“同均三宫”的一百八十调、即十二律位每均七个调头的八十四调呢?黄先生在《乐问》的第180页上说:“八十四调过去被很多人否定,包括杨(荫浏)先生都认为它只是个理论上的框架,实际音乐的运用中没有那么多调。因为实践中只有Do(宫)、Re(商)、Mi(角)、Sol(徵)、La(羽)五个调式,没有Fa调式与Si调式,不可能有八十四调。现在我根据同均三宫及隋唐俗乐二十八调的研究成果,可以这样说:中国的唐代音乐,不仅有八十四调,而且还有一百八十调之多。八十四调理论不仅仅是理论上的框架,而且是对活生生的音乐实践的理论总结。八十四调理论,是讲十二均中每均有七调,共计八十四调。实际上,一均有七个音,七个音上的‘七调’,是讲的七个‘调头’,不是讲的‘调式’。由于每个调头可能由三个‘宫’来规定,七个调头中的每个调头在调式上就有多种可能。所以并非七个调头就仅仅是七种调式。按‘三宫’每宫的‘五正声’……多有五个调式算,三宫就是‘十五调’,简称‘七调’(笔者按:明明说是十五调,怎么会简称七调呢?)。在民间是只讲七调的。那只是民间的经验性理论。我们讲音乐的基本理论,就应该总结其中的规律。所以,‘一均’中的‘七音’应该是三宫、十五调;十二均中的调式,就是一百八十调了”(笔者按:说了不少话,但八十四调具体是怎么产生的呢?始终没有得到清晰的解释)。总而言之:五种调式乘以十二律,共计六十调。这一说法清清楚楚、明明白白;而黄先生“创造发明”的一百八十调和八十四调之说,的确是没有根据的“绞人脑汁”的悖论,根本不能自圆其说和令人信服。

二、四十余年来的实践证明:“同均三宫”诸论实已处于无可挽救的泯灭之中

“实践”是检验真理的“唯一标准”,“同均三宫”诸说既然在学理上不能成立,那么在实践中自然也经不起检验。请看以下几点便可得证实。

其一,20世纪80年代至21世纪初,国家有关部门曾下大力编纂了多套有关民族传统音乐的集成(民间歌曲集成,戏曲音乐集成,曲艺音乐集成……)。据笔者所知,没有任何一套集成中论述音乐的概述等重要文章中,采用过“同均三宫”“均、宫、调三层次”“一百八十调”诸说的理论。

其二,四十余年来,没有任何一种音乐刊物,无论是像《音乐创作》《歌海》等刊发音乐作品的期刊或《音乐研究》《中国音乐学》及众多院校学报中的谱例,都没有采用过“均、宫、调三层次”说中的“均号”等记谱法。

其三,“同均三宫”诸说问世后,杜亚雄先生编写的乐理教材中,曾采用过这些理论,但再版时都已被删除;童忠良和崔宪先生领衔编写的乐理教材,自然也曾采用过“同均三宫”诸说,不知这本教材还会有人继续使用吗?还会选择再版吗?

其四,四十余年来没有找到过一个能够真正证明“同均三宫”理论确能成立的实例,曾被黄先生夸誉为“具有代表性的、难得音乐本身也臻佳妙的例子”《出鼓子》一曲,也已被证实是一首经过黄先生作过“细微改动”的假例。近年来,虽然还有个别同仁在刊物上载文,说某某乐曲是“同均三宫”的实例,但是笔者相信,这几位同仁中,有的人在看了本文前面对“同均三宫”诸说的证伪后,他们也会同意笔者有根有据的证伪,确信“同均三宫”诸说,都是黄先生一手杜撰的伪命题,在实际的音乐作品中,决决不可能找到“同均三宫”的实例。

不过这些年来,在对“同均三宫”诸说进行论争中,确实有一些专家学者曾对“同均三宫”诸说进行过庸俗的吹拍捧抬和阿谀奉承:如有位专家为了捧抬黄先生的“同均三宫”诸说,特地在《黄翔鹏纪念文集》中,撰文在结构逻辑方面肯定“同均三宫”诸说(16)赵宋光:《“一百八十调”系统观念的结构逻辑》,《黄翔鹏纪念文集》,福建教育出版社2001年,第187—196页。;有位专家则在文章中阿谀奉承人地说:“黄先生以不怕艰难的大无畏精神继续不断地进行探索,直到发展到对一百八十调的收集与整理,从而为中国传统宫调体系建构了一个值得重视的理论框架”(17)童忠良:《从十五调到一百八十调的理论框架——黄翔鹏“同均三宫”学习札记》,《音乐研究》1998年第1期,第60页。(笔者按:请问,一组根本不能确定的伪命题,能够成为我国传统宫调体系值得重视的理论框架吗?!)这位专家还和黄先生的高足崔宪先生牵头编写了一本《中国传统乐理基础教程》,把“同均三宫”的内容写进了书中,大大地误导了许多学音乐的年轻学生,真是令人可叹!另一位过去给人印象不坏的教授,则阿谀奉承地对“同均三宫”诸说吹捧道:“2003年2月,这部凝聚作者四十余年心血的《中国传统音乐一百八十调谱例集》(以下简称《谱例》),由黄先生的学生崔宪先后五次校读终于面世……为中国传统乐学的理论建设又铺下了一块基石”(18)郑祖襄:《从音乐实践中认识传统乐学理论——评黄翔鹏〈中国传统音乐一百八十调谱例集〉》,《中国音乐学》2004年第1期,第4页。(笔者按:《中国传统音乐一百八十调谱例集》是一本错例百出的谱例集,这样一本谱例集能够“作为中国传统乐学理论的又一块基石”吗?在选择的这块基石上建立起来的中国传统音乐将不知是怎么样的一堆东西呢?!)。

下面要讲的是黄先生的关门高足崔宪先生。可以说这些年来,崔宪先生所写的文章,几乎都是捡食黄先生的牙慧而得以写成的,在对“同均三宫”错说的论争中,崔先生始终顽固地为黄先生的“同均三宫”诸说辩解和护短。直至2021年,崔先生还在《中国音乐学》第2期上,发表了《“同均三宫”的理论价值与实践意义》一文,该文东抄西摘了许多古籍上的只字片语,为己所用地来证明“同均三宫”的理论价值和实践意义。应该说,根本不值得一读,也很难令人耐心读完和相信。不过,崔文中有两点内容,是应该提出来讲清楚的。其一,崔文认为“同均三宫”的内容说的是,一个七律的均可以包含在同一均中分属三个调高上的三种七声音阶(可参看前面例1);而崔宪先生自己杜撰的“同宫三阶”一说,则是指:中间五个音律位相同的三个民族传统音阶,则需要(九律)九声才能概括它们(笔者按:前面句子中的九律两字是笔者所加。崔宪先生心里太虚了,连九律两字都怕提及。这九律是:bBFCGDAEB#F,九声就不再写了。更具体的可参看前面例1所展示的内容)。请恕笔者再次断言,“同均三宫”理论是黄先生根据不正规的记谱方式,所产生的假象和错觉而杜撰的伪命题,根本不能成立。必须九律九声才能概括三种七声的民族传统音阶;其二,崔先生文章中说,他可以举出以下六个应用“同均三宫”理论的实例:1.二人台《出鼓子》,2.《(双渐)赶苏卿》,3.晋北笙管乐,4.《华秋苹琵琶谱》西板小曲,5.敦煌乐谱《品弄11》,6.韩庄大曲《泣颜回》(保定)。笔者在此也可以决然断言,“同均三宫”既然是一个不能成立的伪命题,那么,自然也绝无可能找到应用它构成的音乐实例。崔先生既然把话说得如此肯定,那么就等着他的《“同均三宫”理论实例集》尽早面世吧!

下面要说的一位是刘永福教授。关于“同均三宫”诸说,刘先生写过不少文章。他的文章倒主要不是奉承阿谀,而主要是朝秦暮楚、反复无常、内荏外厉、信口雌黄。刘先生原先对“同均三宫”诸说持否定态度,他曾在2008年第1期《天津音乐学院学报》上,发表了《“应声”与“八音之乐”刍议》一文,对童忠良、崔宪牵头编写的《中国传统乐理基础教程》(以下简称《教程》)一书中,专设了“同均三宫”与“八音之乐”等章节……提出了“将学术中未曾解决的许多问题留给了普通读者”的批评;并对《教程》作出了“存在着内容混杂、结构混乱、语言晦涩等问题,从而失去了真实性和操作性”这种严峻的评语。接着,刘先生又在2010年第4期《天津音乐学院学报》上,发表了《论“调头”》一文,对《教程》中关于“调头”的诠释也提出了批评,认为《教程》中,对于“调头”的基本内涵和属性特征并未得到明确揭示,其困惑与问题仍然很多。而且,刘先生在《论“调头”》一文中的第37页上,还直接批评了黄先生:“如果说‘中国乐理’中的‘调头’相当‘西方乐理’中的‘调式主音’……那么,具有民族特色的宫、商、角、徵、羽在调式命名系统中,又该处于何种地位?应该充当什么角色?以往,正是没有考虑到这一点,包括黄翔鹏先生及很多专家学者,便盲目作出了‘调式的主音在传统理论称为调头’等有些偏颇的结论。”在上面的这段文字中,刘先生对黄先生的批评也是相当不客气的。但是,后来不知为什么,刘先生却又申报了教育部人文社会科学规划基金项目“黄翔鹏‘宫调学’理论体系研究”的课题(以下简称“黄翔鹏宫调学理论研究基金项目”),并以该课题阶段性成果的名义,一连串地发表了多篇极度肯定“同均三宫”理论的文章。不过,令人惊异的是,在这些文章中,刘先生今天这样说、明天那样说,变化无常,令人感到莫名其妙,不知他到底懂不懂民族基本乐理。下面列举几例。

其一,刘先生在2012年第4期《中国音乐学》上发表的《“同均三宫”只是一种假象和错觉吗?》一文中的126页上说:“‘同均三宫’不是黄翔鹏的发明,而是传统音乐中本来就有的历史理论。”天哪!黄先生如果泉下有知,要不哭笑不得,啼笑皆非;要不十分愤怒,要对刘先生进行控告。为什么这样讲,这是因为黄先生虽然曾经在《乐问》一书第180—181页上这样讲过:“‘同均三宫’的理论不是我的发明,而是传统音乐中本来就有的,只不过没有用‘同均三宫’这个概念罢了。在古代的理论中也不能这么讲,因为‘宫’是‘君’,你有三个宫,就是‘犯上作乱’,要‘杀头的’”!(19)黄翔鹏:《中国古代音乐史的分期研究及有关新材料、新问题》,《乐问》,中央音乐学院学报社2000年,第180—181页。明白人都知道:这是黄先生在使用“托古”的手法。什么叫“托古”的手法?譬如说,有些不地道的走方郎中,明明是根据自己的配方制造的膏药,却偏要托古说,这是祖传十八代的秘方。而有些群众却信任这一点,爱买这些托古宣传的膏药。请注意,上面黄先生的那段话是这样说的:“‘同均三宫’的理论不是我的发明,而是传统音乐中本来就有的,只不过没有用‘同均三宫’这个概念。”那就是说“同均三宫”这个概念、这个理论是黄先生“创造发明”的。而刘先生却说:“同均三宫不是黄翔鹏的发明,而是传统音乐中本来就有的历史理论。”而且说得如此肯定,请问这是黄先生说话的原意吗?刘先生在哪一本古籍中曾经见到过“同均三宫”这个概念?其二,更令人匪夷所思的是,刘先生在2013年第4期《天津音乐学院学报》上发表的《“均、宫、调三层次概念”的哲学思考》一文的58页上,竟然又改口说:“最早归纳、论证‘同均三宫’原理的人其实并不是黄翔鹏,而是黎英海……黄翔鹏的‘同均三宫’原理正是在‘黎英海把三种音阶并提’的基础上提出来的。”众所周知,黎英海先生是我国传统乐律学领域中第一位提出:三种七声传统民族音阶中清角音阶是五声性自然七声音阶,而变徵音阶和清羽音阶则是因调接触而致的综合调式性的音阶。笔者认为,黎先生的这一学术成果,是对我国传统乐学的一个极其重大的贡献。而刘先生却毫无根据地说:“最早归纳、论证‘同均三宫’原理的人其实并不是黄翔鹏,而是黎英海。”这不是无端地往黎先生身上泼墨抹黑吗?!

其三,下面所说的内容,使人更加惊奇地感觉到,刘先生在中外基本乐理方面的根底实在太差了。刘先生在2013年第4期《天津音乐学院学报》上,发表的《“均、宫、调三层次概念”的哲学思考》一文的摘要中,竟然说:“‘均’是七声调域之所在,‘宫’是五声宫系的音律组合”。天哪!这哪里还是黄先生“同均三宫”诸说的原意?!“‘均’是七声调域之所在,‘宫’是五声宫系的音律组合”这个说法,是传统乐律学界绝大多数同仁都知道并认同的。具体地说,就是一个七声的自然音阶(清角音阶),可以包含三个彼此相差纯五度音程的三个五声音阶(fa、sol、la、do、re;do、re、mi,sol、la;sol、la、si、re、mi),而黄先生所杜撰的“同均三宫”理论却认为一个七律构成的宫均,可以涵括三个不同的七声传统民族音阶,这哪里是同一回事呢?刘先生在基本乐律学方面的根底之差,不禁令人回想起,三十年前刘先生在一篇文章中所犯低级的错误:他把民族调式中的宫、商、角、徵、羽等阶名说成是音名(笔者按:那时候刘先生大概已在大学里教书了吧?!)(20)沈一鸣:《民族调式中的音名、阶名与唱名——兼与刘永福、孙新财二位商榷》,《中国音乐》1993年第1期,第43—44页。。而从这几年刘先生所发表的论文来看,他的中外基本乐理的知识,并没有比三十年前有多少长进。笔者建议刘先生虚心,好好地在这方面补补课吧!另,刘先生这几年所写的这些文章,都是为“黄翔鹏宫调学理论研究基金项目”而写的成果,笔者不知这个“基金项目”通过了没有?如果已经通过,笔者认为,有关领导单位真该认真地再复核一次,决不能让人民辛辛苦苦挣下的血汗钱,让刘永福教授这样的人忽悠骗占了!

结 语

“实验是检验真理的唯一标准”;“时间是判断真理最公正严格的法官”。让我们用实践和时间来检验判断本文的主旨和标题吧!

“同均三宫”诸说实已处于无可挽救的泯灭之中!让那些庸俗吹捧、阿谀奉承“同均三宫”的专家教授,以及那位朝秦暮楚、反复无常、内荏外厉、信口雌黄的刘教授,永远陪伴着已被证伪和泯灭的“同均三宫”诸说,一并被写入今后出版的《中国音乐史》教材和其他出版物中吧!

2023年4月3日脱稿于天津鸿泰·乐尔养老院