置于音响诗学中间的声音修辞与音响叙事

音响诗学是我这些年来持续并集中进行音乐研究与音乐学写作所设定的一个理念策略和工作程序。

所谓音响诗学,就是通过音响结构形态以及相关者——音响叙事与声音修辞——去研究艺术声音之自有动能与自生力场。其要旨就是:面对充满诗意的音乐,去无尽探寻自以为是的声音呈现;面对诗性十足的音乐,去不息追询之所以是的声音存在。

为此,我设想通过以下五个相对稳定且具有内在逻辑关联的,针对与围绕音乐作品进行描写与表述的基本范畴去进行相应的作業。这五个基本范畴是:

1)声音质料与音响理式;

2)声音动能与音响力场;

3)声音修辞与音响叙事;

4)声音意象与音响意境;

5)声音事实与音响实事。

这里的音响叙事,主要指认:有别于文学性情节叙事,即通过具有结构驱动力的声音修辞去成就具有叙述性的音响事件;或者说:主要不是通过音乐形式语言去叙述音乐之外东西的他律性叙事,而是通过音乐形式语言去叙述音乐存在自身的自律性叙事。

这里的声音修辞,则主要指认:有别于戏剧性动作修辞,即依托各种结构因素、方式以及相应依据所实现的声音衔接与叠置;或者说:主要不是通过形式解构去不断变异语言规训并叙事范式的解构性修辞,而是通过形式建构去不断生成语言规训并叙事范式的建构性修辞。

除此之外,另外一个关注与强调,就是必须将声音修辞与音响叙事统合一起来加以考虑。如同没有文字修辞就没有文学叙事一样,由此做进一步衍生:

没有叙事抒情言志象征的描写性修辞就没有诗学;没有物像意象意境情况的诠释性修辞就没有美学;没有概念范畴辨析屈折的论证性修辞就没有哲学;没有临响析谱读史考察的求证性修辞就没有音乐学。

依此归回声音修辞与音响叙事:没有合乎艺术规训的声音修辞,就不会有明确意义指向的音响叙事;反之,无需呈现明确意义指向的音响叙事,就无需合乎艺术规训的声音修辞。

近年来,我在指导学生进行音乐研究与音乐学写作过程中,主要也是让他们着重在音乐形式语言这一方面,去辨析与考量音乐作品中间的音响叙事与声音修辞。至于音乐作品的音响叙事性,似乎可以采取这样的方式去逐步逼近:

听感官事实→显性声音模态→隐性结构范式。

比如与音响结构形态相应的听感官事实:沉浸语境中的沉思,略带忧愁的娓娓道来,分岔散漫穿行,豁然开朗,张弛交织,紧致推进,坚定决断的收尾。

再比如依托音响结构形态分析所呈现的显性声音模态:即以乐音构成四要素音高、音长、音强、音色各为主导的结构模态,一种具有叙事音调的气息、节律、力场、晃动。

还有通过音响结构形态分析所呈现的隐性结构范式:主题轮廓高低长短,和声织体疏密宽窄,音品色度厚薄明暗,曲体规模繁简断续。

至此,通过具有结构驱动力的声音修辞去成就具有叙述性的音响事件,是不是就可以更集中地体现出:一种没有明确所指的随性漂移的能指,一种没有故事的纯粹讲述,一种形式语言的音响呈现。

以往的音乐叙事理论基本上指认的是他律性叙事,也就是强调通过音乐去叙事,其重点是叙什么“事”;而现在的作业则主要是强调如何通过音乐去叙事,其重点是怎么去“叙”事。问题是,能否悬置通过音乐去叙事,仅仅聚焦如何通过音乐去叙事?也就是能不能通过听感官事实与乐谱分析,去探寻显性的声音模态,去钩沉隐性的结构范式?因此,关于声音修辞与音响叙事的研究与写作,一定会面对这样两个基本问题:一个是叙事什么?说什么?其中一定暗示着一个具有置疑性的设问:能不能通过音乐来叙事?再一个是怎么叙事?怎么说?其中又可能衍生出一个具有挑战性的提问:能不能呈现一种没有故事的纯粹叙述?就如同德国美学家鲍姆嘉登在其博士学位论文《诗的哲学默想录》中所表达的那样一种意思(所谓“感性谈论”,就是用一连串词去表示相互之间有联系的某些表象):用一连串声音去表示相互之间有联系的某些音响表象。因此,通过具有结构驱动力的声音修辞去成就具有叙述性的音响事件,其实,也就是呈现一种足以显示不同音响表象的感性叙事。而这样一种显示音响表象的感性叙事,就是一个个自主的声音,照着艺术起源的样式,自如地行走在仅属于它的路径上,以至于印刻下一个个有形的踪跡,一条声音行径;也是一种自生的音响,藉着审美发生的态势,自置于惟它不可的情境中间行动,以至于蕴酝出种种无形的气象,一片音响易况。

这里,举出两个音乐作品实例来加以说明。

一个是勃拉姆斯:《第四交响曲》。其第一乐章呈示部主部主题:

【谱例】

声音修辞为三度音程以及其转位六度音程,音响叙事为上下起伏断续贯串的声线。

勋伯格将此分析成为一条建立在三度连续上的直线。

【谱例】

基于此,我则把它看作是分解和弦的结构镶嵌范式,即小三和弦与减七和弦以及小三和弦与小七和弦的构建关系。

【谱例】

对此,是否也可以把这样一种分解和弦的结构镶嵌范式,看作是这两种异构声音——[e-g-b]小三和弦与[#d-#f-a-c]减七和弦、[e-g-b]小三和弦与[d-f-a-c]小七和弦的音响完形。再者,前面减七和弦四音[#d-#f-a-c]与后面小七和弦四音[d-f-a-c],都是同名音级。进一步,如果把这里出现的所有音级(e-g-b,#d-#f-a-c,d-f-a-c)排列出来,则就形成了这样9个音[c-d-#d-e-f-#f-g-a-b],将其置于12个半音的音域范围中间,则就缺了#c、#g、bb三个音,而这三个音,恰恰又是e和声小调与C自然大调的调外音。

近日,跟我的学生就此讨论相关问题,受其拟以溶解性结构特性观测布拉姆斯相关音乐作品之启发,瞬时顿悟到勃拉姆斯《第四交响曲》,构成第一乐章呈示部主部主题的9个音,不就是一种典型的结构溶解吗?即从e小调主和弦[e-g-b](小三和弦)与导七和弦[#d-#f-a-c](减七和弦)、C大调Ⅱ级七和弦[d-f-a-c](小七和弦)分解而来。就如同固体冰溶解为液体水、晶体盐溶入水中一般,尽管这三个和弦在表面上是无形的,但实际上却是存在的。

可见,似乎有一个结构定位呼之欲出:溶解性展开(dissolving development);进一步,如果在此基础上进行承前启后与正负对置的话,那么,是不是还可以形成这样一个结构系列:

[展开性变奏/发展变异]→

[溶解性/凝聚性展开/发展]→

[渐变性/突变性溶解/凝聚]→

[同质性/异质性渐变/突变]……

以至于通过层层切入去把握音乐作品的音响结构形态。诚然,在关注其渐变性溶解的时候,还得注意发现其不同的形态,比如:减数值溶解、增时值溶解,以及更高级的紧张度衰减、松弛度加剧等等。

与此相仿,以下几个例子,似乎都可以归结为典型的结构溶解。

巴赫:《平均律钢琴曲集》第一册,第一首C大调前奏曲,自始至终,所有流动着的音调都来自于相应的和声关系,严格意义上说,就是依托一个个和弦的分解形态。比如:该前奏曲一开始的四个小节,这里通过高低声部的音调流动,其实,就是溶解自无固体形态的四个和弦:[c-e-g-c][c-d-f-a][b-d-g-f][c-e-g-c](Ⅰ-Ⅱ2-Ⅴ6-Ⅰ)。

【谱例】

在此,如果再附加一个古诺基于巴赫《前奏曲》之上创作的《圣母颂》個例,则是否还可以看到一种与结构溶解反行的结构粘连。

【谱例】

贝多芬《第三交响曲》第一乐章呈示部主部主题,同样也是由两个有着固体形态的序奏和弦[be-g-bb]溶解而来。

【谱例】

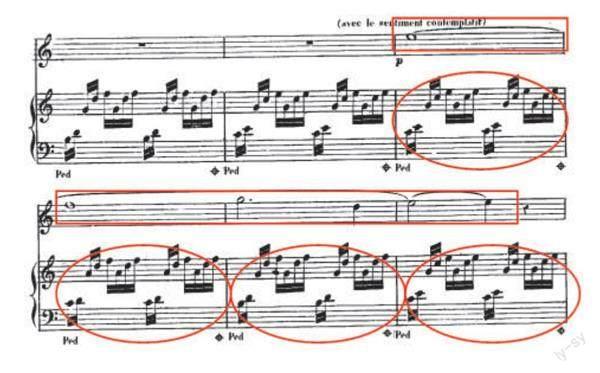

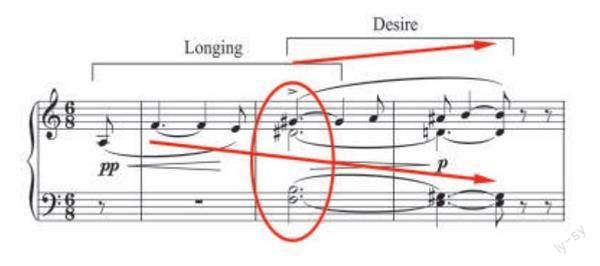

再一个是瓦格纳乐剧《特里斯坦与伊索尔德》第一、二、三幕前奏曲的始端部分的线行结构。分别是第一幕前奏曲:主导动机1渴望与主导动机,2欲望;第二幕前奏曲:主导动机24白昼;第三幕前奏曲:主导动机49死亡之痛与主导动机50荒芜。

以下,分别列出,并略加描写与表述。

【谱例1】主导动机1:渴望与主导动机2:欲望

【谱例2】主导动机24:白昼

[谱例1]是一个上—下分岔的斜行—梯形结构式态,偏离水平的直线行运,并由此构成自上而下(中音声部)与自下而上(高音声部)形状:斜向行式,梯状形式;通过特里斯坦和弦分岔之后,自下而上与自上而下两条声线同行运势,并由此呈现外向状态:序进行态和扩张形态。

很显然,这是一种之于反行路径中间通过交替衔接聚能增量的音响叙事。

[谱例2]是一个下—上弯折的曲行—折形结构式态,先下后上运行,并由此构成弯折形状:下上行式,弯折形式;

强—弱—强运势,并由此呈现波动状态:曲折行态和张弛形态。很显然,这是一种之于曲行路径中间通过瞬间折返聚能增量的音响叙事。

【谱例3】主导动机49:死亡之痛与主导动机50:荒芜

[谱例3]是一个自下而上的直行—线形结构式态,一往直前的向上运行,并由此构成斜线形状:斜向行式和趋高形式;自低至高的运势,并由此呈现明暗状态:渐亮行态和趋紧形态。很显然,这是一种之于直行路径中间通过长时曼衍聚能增量的音响叙事。

韩锺恩 博士,上海音乐学院特聘专家、教授,博士生导师

(责任编辑 高月)