守护“猿”宇宙

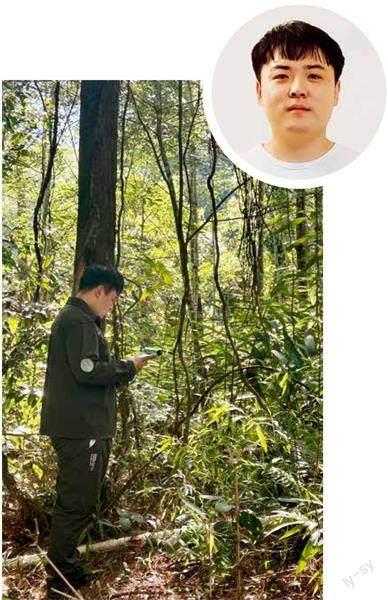

2019年10月25日,海南长臂猿监测队队员李文永正在拍摄海南长臂猿。

7、8月份的海南岛,正值雨季,万物蓬勃生长。天很早就放亮。

在海南热带雨林国家公园霸王岭片区,新的一天,大概是从一声高亢悠扬的晨啼开始的。

这片莽林位于岛的西南部,地跨昌江黎族自治县、白沙黎族自治县和东方市。拂晓时分,不到6点钟,某只海南长臂猿在朝霞中醒来。它头顶有短而直立的冠状簇毛,没有尾巴,通体黑色——对于成年个体来说,这是雄性的证明。

它是海南长臂猿某个家庭的“一家之主”,俗称“大公”,栖居在一株树的树冠处。它的家庭成员——通常是两只母猿(即“大母”和“二母”)以及几只小崽,则散居于周边树冠。“大公”嘴巴一冲天,代表“集合!集合!”的鸣叫便在薄雾弥漫的清晨回荡。其他家庭成员很快加入进来,共同汇成一场持续5至20分钟的“合唱”。

它們并不知道,自己在人类眼中是何等珍贵。上个世纪,海南长臂猿一度从50年代初的约2000只骤减至70年代末的不足10只,被世界自然保护联盟列入濒危物种红色名录,濒危程度为“极危”。至今天,它们已恢复至6群37只,被命名为A、B、C、D、E、F家庭群。它们是仅分布于中国海南的特有物种,也是海南热带雨林的旗舰种和重要的生态指示种。

无数人小心翼翼地守护着海南长臂猿和关于它们的一切。几十年间,来自四面八方的守护者,共同构成了这段人与自然和谐共生的跨时代叙事。

摩托车和解放鞋都是李文永上山的“装备”。( 本刊记者 刘舒扬 / 摄 )

2023年8月1日,李文永在家中翻看自己拍的海南长臂猿照片。( 本刊记者 刘舒扬/摄 )

寻踪

每次上山,海南长臂猿监测队队员李文永至少在4点前起床。他常年跟踪海南长臂猿C家庭群,得在天亮前赶到位于白沙黎族自治县青松乡的监听点,那里能听到C群“大公”发出的第一声鸣叫。

骑着摩托车从村子里出发,15分钟后到达半山腰,剩下的路只能靠最原始的步行。李文永脖子上挂着一台相机、手上拿着望远镜,身上背一只大黑书包,里面塞几块备用电池,一个能装两三斤水的水壶和几包饼干——“太累了也吃不下什么东西”,他告诉《环球人物》记者,一天在山上蜿蜒行进三四公里是常态。

雨衣也是必备品。大雨总在顷刻间劈头盖脸浇下来,若没有雨衣,李文永便就地取材,折几片宽大的葵叶挡在头顶,寻个遮蔽处躲一躲,雨停再继续。

他通常和一两位同事结伴而行,循着C群“大公”的晨啼一路摸过去。最佳监测距离保持在30米左右,队员们站在树下,在纸质表格上记录下它们的方位和一举一动,形成宝贵的一手资料。

晨啼过后是早餐时间,黄葛榕果实这类浆果是海南长臂猿的最爱。“荡到哪,吃到哪,拉到哪。有时我们看它准备要拉,就快点跑开,跑不及,你就被它拉到头上。”李文永难以形容那种气味,但可以肯定的是,非常刺鼻,“很多苍蝇都来了”。立马彻底清洗是不可能的,条件有限,只能做一些简单的清洁,然后继续接下来的工作。

2022年1月22日,一只带着幼崽的雌性海南长臂猿蹲坐在树上。( 李文永/摄 )

2021年12月24日,一只雄性海南长臂猿在树上活动。( 李文永/摄 )

每个月,李文永有12天巡护森林,“看有没有人砍树”,10天跟踪监测海南长臂猿——其中,5天时间在C群,5天在A群。他的作息也完全是“海南长臂猿式”的,不仅要早于它们起床,傍晚太阳落山,看到它们在树上躺下了,才能放心地离开。

有一只海南长臂猿认得他。李文永记得,第一次见到它是7年前,“刚出生没几天,被母猿抱在怀里,皮肤红红,稀疏的毛灰白灰白的”。后来,李文永看着这只婴猿毛色变黄,又慢慢变黑——海南长臂猿一生中要变换几次毛色,一般到七八岁时毛色才渐分雌雄,雌猿变黄,雄猿则依然为黑。

有时候看它玩得有些“得意忘形”,忽地从树上掉下来,继而又敏捷地攀住树枝,慢慢爬上去,李文永觉得有意思极了。

有一次,他正跟得起劲,没想到这只长臂猿一个转身,竟试图伸手来抓他胸前的相机。他的第一反应并不是惊喜,而是害怕,“它的獠牙是很长的”。逐渐熟悉起来后,他才体会到个中奇妙。“长臂猿也是懂我们的吧,知道你不会伤害它,是来保护它的,所以想过来跟你玩。”

迄今13年的监测生涯中,这样的时刻屈指可数,他很珍惜,但又免不了生出几分怅惘:“现在还有这样的机会,也怕它大了就不跟你玩了。”

李文永是青松乡苗村人。在苗语中,用以指称“海南长臂猿”的词语发音近似汉语的“关”字。白沙产一种山兰米。每年6月,村民进入深山,于山腰处开荒耕耘,在海南长臂猿数量还算可观的年代,大家时常能听到远山不絕于耳的叫声,但要注意,绝对不可以伤害它们,那会“招致灾祸”。

在老人们的回忆和告诫中,年幼的李文永有了对这种神秘生物的模糊印象,不过,琐碎具体的日常生活很快将其淹没。“我们最要紧的是管好自家的牛不丢,因为牛要耕地,没有牛,我们就没有米、没有饭吃,所以其他事情不去操心。”

从1987年起,当地政府鼓励农民发展农业生产,村民走上了以木薯、甘蔗起家,以橡胶树造林发家的路子。婚后,李文永和妻子也种了一些甘蔗,兼以割胶为生。这样的日子在2010年迎来重要转折——海南长臂猿监测队在霸王岭成立了。

此前,海南长臂猿的生存状况已经引起各方高度关注,作为中国唯一保护长臂猿及其生存环境的国家级自然保护区,原海南霸王岭自然保护区(今已划归海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局)的面积由10万亩扩至45万亩,海南长臂猿栖息地质量正在得到逐步改善。监测队成立后,队员要从周边村子招募,李文永报名了,初衷简单直接:“为了一家5口的生活。”每个月监测10天,可以领1000元工资。这成了他结缘海南长臂猿的开始。

队员们正式上岗之前要接受培训,跟着来自保护区管理局的工作人员上山,现场学习如何寻找和监测海南长臂猿。李文永接受了两个月的培训,带他的老师叫陈庆。

2021年11月,海南长臂猿监测队队员们在去往葵叶岗监测点的路上。( 李文永/摄 )

惊喜

陈庆只比李文永年长几岁,但培训这些新招募的队员时,他已经有近30年的林业生态资源保护经验。

陈庆的入行经历颇有些戏剧色彩。他算是“林二代”,高中毕业后在霸王岭附近的一处林场做伐木工。1984年前后,当地的造林工作趋于经常化、规范化、良种化,原坝王岭林业局(1997年改名霸王岭林业局,今海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局的前身)营林科急需人手采集林木种子,擅长爬树的陈庆因此被借调过来。

这之后,华南濒危动物研究所在霸王岭开展长臂猿种群生态研究,需要一名向导,熟悉情况的陈庆又被借调至保护区。那时山上还没有供人过夜的房屋,抵达驻点后,陈庆和大家立马用葵叶“盖”了一间“临时房”。多雨潮湿的环境里,待了一会,人浑身都是发霉的气味。第二天起床后,陈庆正迷糊着,就听到海南长臂猿的叫声。“哇!很兴奋,跑过去听,感觉它们叫声传得好远哦。”他回忆,那几天,清晨与猿啼为伴,“就好像以前公鸡催你起床一样,它叫的时候,我们要赶紧冲过去,每次都冲到大喘气,它叫到哪里,我们冲到哪里,不停地观察、记录”。

1984年,陈庆(右)与华南濒危动物研究所的专家在保护区内考察海南长臂猿。( 陈庆供图 )

下山后,他做了个决定:离开工作6年的林场,成为保护区的一名护林员。“我做护林员,心里觉得很舒服。”陈庆对《环球人物》记者说——这理由听上去有些牵强。不过在他的讲述中,与海南长臂猿的相遇,似乎确有某种“冥冥之中”的玄妙。

陈庆说,自己脑海中始终有这样一个朦胧画面:七八岁时,他和家人住在另一个林场,附近长满海南长臂猿钟爱的野荔枝,一只毛发金黄的海南长臂猿蹲坐在一棵树上,“周围的树全被砍掉,它没地方去了”。不过,这究竟是梦境还是亲眼所见,他不得而知。

更真切的记忆来自18岁。那天陈庆正在伐木,头顶忽然传来一阵树叶急剧晃动的“哗哗”声,几团黑影掠过,他抬头——两只胳膊长长的“猴子”,一黑一黄,正从一棵树荡到另一棵上。

“之前就听说林场外面有长臂猿,我们也不懂是什么样子,那次见到我才知道‘长臂猿是怎么一回事。它荡来荡去,晃的动作很优美,让人看了很舒服。”他怕周围有危险,学了几声狗叫,把它们“赶”走了。

1984年,陈庆选择当护林员的时候,霸王岭只有两个海南长臂猿家庭群,总共十几只。华南濒危动物研究所的专家叮嘱他,每个月要坚持监测10天。上山时,除了必要的食物和水,一个挎包,一架望远镜,一台录音机,一个笔记本,一支笔,就是陈庆的全部“家当”。他至今对那架望远镜的出色性能赞叹不已:“倍数很高,一望过去就知道长臂猿在干什么。”

那时,学界对海南长臂猿的食性还很不了解,正是陈庆这样长期在一线的监测者记下或拍下海南长臂猿的食物,为相关研究提供丰富的材料。

起初,有好多野果嫩叶,陈庆叫不上名字,每次研究所或其他机构的专家一来,他就凑上去问东问西,慢慢也都认识了。到今天,他已经成为业内有名的植物“土专家”,“基本海南省内80%的植物都没问题”,有时仅靠一块树皮就能辨认出它的品种。

2004年海南长臂猿保护暨野外大调查期间,陈庆( 前排左一 )和同事们在一处临时监测点烘干被雨淋湿的衣服。( 陈庆供图 )

行走山林,危险无处不在。如今,李文永语境中的“危险”,大多是指神出鬼没的眼镜蛇和竹叶青蛇,以及时不时滚落的巨石。而在陈庆的年代,“危险”还有另一层人为因素,比如隐蔽的捕兽夹。有次他入了神,只盯着高处的海南长臂猿,却不慎踩中了偷猎者的陷阱。铁夹狠狠咬住他的左脚,“感觉骨头要断了,汗一下子流下来”。他扶着铁夹,慢慢挪到一块大石头上坐下。

弹簧夹得很紧,他拿两根树枝,十字交叉,插入铁夹的锯齿口中,撬开了这张可怖的“血盆大口”。陈庆拔出脚,所幸伤得不深,还能自己走,可没走多远,“哇,又碰到一个!我一下跳起来,绕得远远的”。后来,辖区派出所抓到布下铁夹的偷猎者,根据对方供述,一次性收回了10多个捕獸夹。

早期的海南长臂猿保护工作,艰难可见一斑。但在向《环球人物》记者回忆时,陈庆从未沉湎于这种艰苦叙事,反而一提到海南长臂猿,就眉飞色舞。有一张照片,是陈庆坐在尼龙布搭建的帐篷里,用树枝挑着衣服烤火,画面中的他,笑容灿烂。

1994年,海南省在全国率先全面停止天然林商业性采伐,陈庆认为,这堪称海南长臂猿保护历史上的一件大事。“我们分局在上面建了检查站,管理得好了,不给人随便上去,村民认识也提高了,很少进入保护区了。”

2017年国有林场改革,保护区管理局和林业局合并,统一管理。2020年8月,海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局组建完成。一年后,陈庆退休了。也是在那年9月,海南长臂猿数量增加至5群35只。据世界自然保护联盟专家判断,在全球20种长臂猿中,海南长臂猿是唯一能保持种群缓慢增长的物种。

陈庆依然密切关注着这群“老朋友”。2022年底,得知有母猿又生了崽,种群数量达到6群37只,他高兴得不得了:“哇,一下增加得这么快了,有点惊喜哦!”他告诉《环球人物》记者,自己已经买好了新相机,如果有机会,“还想再回去看看它们”。

和鸣

海南大学生态与环境学院博士生柳帅第一次听到陈庆的名字,是2021年5月。那时陈庆已经退休,柳帅正跟着学校的团队在霸王岭做海南长臂猿栖息地调查,从同行老师和监测队队员口中,他知道了这位“认种、认植物非常厉害”的“土专家”。

柳帅的学科背景一直在生态学领域。在澳大利亚读硕士时,他的毕业设计是关于当地蝙蝠栖息地的研究。2021年,柳帅来到海南大学,成为“热带雨林生物多样性保护及恢复”团队的一名博士研究生。

团队带头人是海南大学的龙文兴教授。早在2008年,龙文兴就带领团队开展热带云雾林生态学研究,霸王岭是他建立固定监测样地的地点之一。近几年,团队结合卫星遥感、无人机、红外相机及地面人工监测等手段,开展长时段海南长臂猿种群行为和生活习性观测,建立栖息地监测体系,初步弄清了海南长臂猿采食及夜宿行为规律,发现海南长臂猿迁移扩散阻隔类型、分布特征,揭示了栖息地的植被、食源植物分布规律及环境特征。柳帅就是这个团队的成员之一。

2021年5月,初闻陈庆其名的那次野外考察,也是柳帅生平第一次进入热带雨林。他是河南人,家乡南阳距离霸王岭2000多公里,热带雨林在他的个人经验中,属于全然陌生的存在。那时海南的雨季已经开始,有些路段难免湿滑,他穿着迷彩服和抓地力较强的解放鞋,小心翼翼地穿梭。静谧,还是静谧,偌大的空间,唯有蝉鸣鸟语声。

今年,他与海南长臂猿的距离更近了一步。从3月开始,柳帅每个月都会和监测队队员张志城一起,上山15天,监测海南长臂猿E家庭群的活动。A、B、C、D、F,其他5个家庭群也分别安排了人员,都是“监测队队员+海南大学师生”这样的组合。

2023年8月9日,柳帅在霸王岭做样地调查,这是海南长臂猿栖息地研究中的一个重要环节。( 柳帅供图 )

监测队队员们大多有着长达十几年的丰富经验,是最合适不过的向导和老师。“比如说最基础的,怎么跟踪海南长臂猿——不一定是它跑你就追,那样动静很大,有时可能需要蹲下来,尽量做到不打扰它的正常活动。”柳帅告诉《环球人物》记者,自己之前就知道海南长臂猿约两年出生一胎,但听到张志城师傅的“科普”,才知道个中缘由:因为婴猿要两年左右才会离开母体进行活动。“好多细节的知识,我们都是跟监测队队员学习的。”

而像柳帅这样的研究人员往往掌握着更为科学的研究方法与研究工具。今年整体的监测方案就是他们拟定的,为实现“全覆盖、规范化”的目标,在3月之前,他们花了两个月时间制定计划、沟通、组织。

记录方式也在发生变化。柳帅向《环球人物》记者展示了他上山时随身携带的记录本,只有巴掌大,E群每只家庭成员都有自己的代号:M是“大公”,A是“大母”,“A20”指“大母”在2020年生下的小崽。

小小的本子上,几乎包罗了所有关于海南长臂猿行为监测方面的信息。比如,它们是树栖猿类,那么树高多少,树冠层高多少;又比如,它们如何利用支持物,支持物的高度、方向,等等,指标多且细,算是过往几十年监测队所填表格的升级版。李文永对《环球人物》记者提到过这种进步:“现在我们已经不填表了,海南大学的人换了一种方式来跟踪监测。”陈庆也说:“以前基础数据和资料是我提供,后来交给文永他们,现在海南大学有一些项目,数据他们自己就能回收。”

每只猿的个体信息档案库也正在建设。哪怕是像陈庆这样和海南长臂猿打了近40年交道的“老守猿人”都无法准确辨认出每一只海南长臂猿。“移动太快,没等你看清它已经跑走了。”而现在,柳帅所在的团队正在详细记录37只海南长臂猿每一个体的形态特征,那是日后实现个体识别的基础。

今年的监测工作已经小有收获,柳帅说,团队进一步明确了海南长臂猿不同月份的食谱:5月常吃海南韶子、高山榕和藤榕等,6月吃野荔枝较多,7月钟爱大花五桠果……“通过我们总结出的这些内容,可以了解它们具体的生态需求,通过补植关键种等手段,更好地为它们提供生态供给。”

2022年12月19日,加拿大蒙特利尔,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议正式通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”及相关一揽子文件。图为COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋(中)击槌宣布“框架”等文件通过。

今年秋天,柳帅还将远赴加拿大进行为期一年的交流学习,“和国外同行讨论,看看有没有什么可以继续挖掘的”。他期待这种碰撞,也期待中国的海南长臂猿保护工作为全球动物保护提供更多经验借鉴。

今年7月7日,在海口召开的全球长臂猿联盟第一次合作伙伴大会上,世界自然保护联盟物种存续委员会灵长类小猿类专家组副主席、牛津布鲁克斯大学生物人类学讲师苏珊·切妮表示,全球长臂猿联盟成立得益于一项成果,就是基于对海南长臂猿所开展的案例研究。她说,我们还有其他长臂猿种等待进一步深入地分析和研究,所以还有更长的路要走,“长臂猿是一种全球分布的物种,保护方案也应该是全球的”。

大约60年前,荷兰汉学家高罗佩曾在《长臂猿考》一书中写道,中国人早在2000多年前就开始考察猿类了,“然而文献资料同样抵牾百出、令人困惑”,“除了它是典型的树生类动物外,我们对猿的其他习性知之甚少”。现在我们可以说,已今非昔比了,曾经相对粗放的保护模式,已被日益专业、开放的科学研究替代,与世界对话,共同发展。华南师范大学、中国科学院动物研究所、中山大学和华东师范大学……无一不是带着新的技术和方法加入进来。

2022年12月,加拿大蒙特利尔,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议当地时间19日凌晨通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”,为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图。

生态兴则文明兴。生物多样性是人类赖以生存和发展的基础,是地球生命共同体的血脉和根基。数十年的海南长臂猿保护历程,不仅体现了海南省生物多样性保护的重要成果,更体现着生物多样性保护的中国智慧和中国实践。每日清晨猿群的那阵阵和鸣,将继续由我们共同守护。