港英时期的教学陷阱

叶德平

从1842年香港岛被割让给英国,到1997年香港回归祖国,在此期间,香港教育经历了哪些变迁?

从1842到1900年,可称之为香港教育的草创时期。清道光二十二年(公元1842年),清政府割让香港岛给英国。占据初期,港英政府并没有心思办好教育事业,只是把相关工作交给随英军而来的教会,比如英国圣公会、罗马天主教会等分别办理。这些教会办学的主要目标,当然是为了传教,所以教学内容也离不开它们的宗教教义。

港英政府真正意义上的“办学”,要到5年后的1847年12月6日。当日,港英政府在《香港政府宪报》上刊登一份公告,表示政府将以每月10元的标准资助3所港岛区的中文学塾,并成立教育委员會负责监督。港英政府首次资助学校发展,这是在推行公立学校教育制度前重要的一步。而教育委员会的出现,也说明了港英政府有意规管教育。

不过,在这一时期,港英政府兴学的目的仍是借教育宣传基督教。时任香港总督戴维斯给英国殖民地事务部写信,信里直言不讳:“假如这些学校将来能够完全由受过新教传教士教化的基督徒担任教员,那么教导香港当地居民,并使其皈依基督教的想法便大有希望了。”

除了传播基督教,港英政府兴学的另一个目的,就是加强管治,强行塑造本地人对港英政府的归属感。1857年,港英政府设立视学官,负责巡查所有受政府资助的学校。首任视学官是德国传教士罗传列牧师,他上任后便制定了《皇家书馆则例》,规定遇到“任何欧籍人士,特别是政府官员,莅临参观,进入教室,教师须令学童肃静,起立致敬”。

进入20世纪以后,在英国的干涉下,这一时期的香港教育更加重视英文教育,且主要面向精英。 1902年,港英政府发布的一份有关“香港教育的现状和未来”的报告书,提出了两项影响深远的指导性政策:一是强调英语教育的重要性;二是提出推行精英教育的想法。

这份报告书深深影响了1903年修订的《教育补助则例》。该则例指明,香港教育的主要对象是上层华人子弟;而且,港英政府只会资助采取现代化教学方式的学校。换言之,传统的中式私塾完全没有获得补助的资格。

香港早年私塾上课情况。

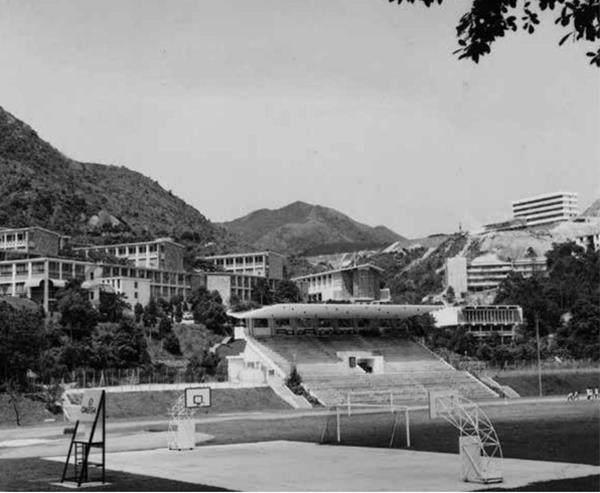

1969年的香港中文大学崇基书院。(资料来源: 香港公共图书馆)

到了1914年,港英政府再次修订《教育补助则例》,规定受补助学校的教师必须持有教育证书,或者曾在专业学院接受过师范教育。表面上看,这个要求并无问题,但其实是在变相强调英文教学。因为香港当时的师范课程不单名额有限,培育对象也主要面向用英文授课的老师。这些受训后的老师大多流向新式英文学校,这导致大部分中文学校不可能符合港英政府的补助条件,变相失去了竞争力。

同时,香港大学的设立使教育天平更加倾向于英文学校。1912年,香港大学成立,完全仿照英国的大学模式设计,以英文为教学语言。当时,能够接受英文教育的多是上层子弟,而香港大学又是唯一的高等学府,其毕业生也自然成为港英政府要员或者社会专业人士,结果在香港形成了与南北朝时期类似的局面——“上品无寒门,下品无世族”。

港英政府把英语变成了云云学子的青云梯,英文学校更受社会追捧了,教会也纷纷开设英文中学。数据显示,1937年,香港34所官立学校和补助学校中,只有7所学校以中文为教学语言。至于私立中文学校,958 所中只有 289 所得到了政府津贴,其补助远低于同级英文学校。

《颜氏家训·教子》记载了一则故事:南齐时期有一名士大夫,教子方法是“教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿”。一名汉人士大夫,反而认为儿子受到掌权的鲜卑贵族的宠信,是他教子有方。我想,20世纪上半叶的某些香港华人大概也有这种想法。

1941年12月25日至1945年8月15日是香港沦陷时期,香港人一般称这段黑暗岁月为“三年零八个月”。这期间,别说教育,人们连生存也成问题,所以香港教育获得进一步的发展要从战后算起。

二战结束后,英国国力明显衰减,港英政府无法再回避香港计划小组的提议:必须调整以往的教育政策。该小组建议“尽量以学生的母语施教”,认为“学生的英语能力能够应付基本的日常对话便可”,还建议政府营办更多官立学校,增加津贴学校的补助金额。

香港人口的剧增也迫使港英政府面对现实需求。受战后婴儿潮等因素的影响,香港的人口总量从1945年不足60万人,到1959年涨至300万人左右,10多年间翻了5倍,这迫使港英政府投入更多的教育资源。1946年,港英政府宣布补助120所中文学校。1951年,港英政府又宣布把6所官立中英文小学转成中文学校。据统计,香港官立中文小学的数量由1953—1954年度的不到30所,增加至1963—1964年度的99所。

至于学制方面,在这段时期也得到改善。1970年10月,时任香港总督戴麟趾宣布翌年起实施“强迫小学义务教育”,并颁定了《入学令》,规定对不送子女上学的家长施加刑罚。其后,继任的麦理浩宣布1978年推行“九年免费教育”,从小学一年级到中学三年级的学费都是由政府提供。

而在高等教育方面,只有一家大学的局面在1963年被打破——这一年,香港中文大学成立。与此同时,师范学院也在增加。1939年,香港只有罗富国教育学院一家师范学院。到了二战后,为了应付庞大的教学需求,港英政府先后创立了葛量洪师范学院(1951年)、柏立基教育学院(1960年)、香港工商师范学院(1974年)和语文教育学院(1982年)。

虽然教育的天平稍稍转向了中文教学,但整体而言,“重英轻中”的教育政策直到今天还影响着香港的教育现状。在我读书的时候,除了像培正中学等少数中文中学,香港“Band one”中学(一类中学)大部分是英文中学,而考进“Band one”中学将有更多机会考入好的大学,所以,我的父母也都希望我能在这类“Band one”中学就读。

让学生们学哪种语言,不是件简单的事。语言铭刻着“我是谁”“我们是谁”。作为在香港读过书、又教书的人,我亲身经历了那段特殊的历史,更觉现在香港重视中文教育的必要和紧迫。从更大的意义上来说,这也是我们共同的使命。