南昌汉代海昏侯国遗址展示服务中心结构设计

孙 逊, 张 翀, 方立新,2

(1 东南大学建筑设计研究院有限公司,南京 210096;2 东南大学建筑学院,南京 210096)

1 工程概况

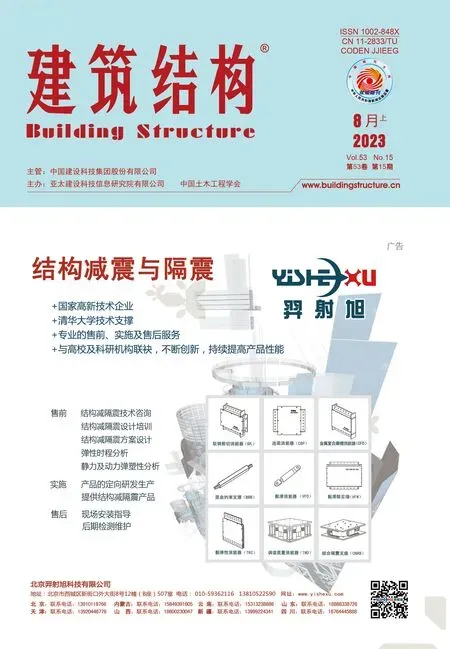

汉代海昏侯国遗址区位于江西省南昌市,是我国目前发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的汉代侯国都城聚落遗址,汉代海昏侯国遗址展示服务中心(图1)位于遗址公园入口处,是遗址博物馆的配套建筑。该建筑的形态以海昏侯国墓葬考古发现的象征王侯身份的玉瑗和用于礼天的玉璧为造型意向,建筑架设于独洲湖畔,内含一个水景庭院,周边山光水色掩映,璧底水系潺淙绵长。

图1 展示服务中心竣工实景照片

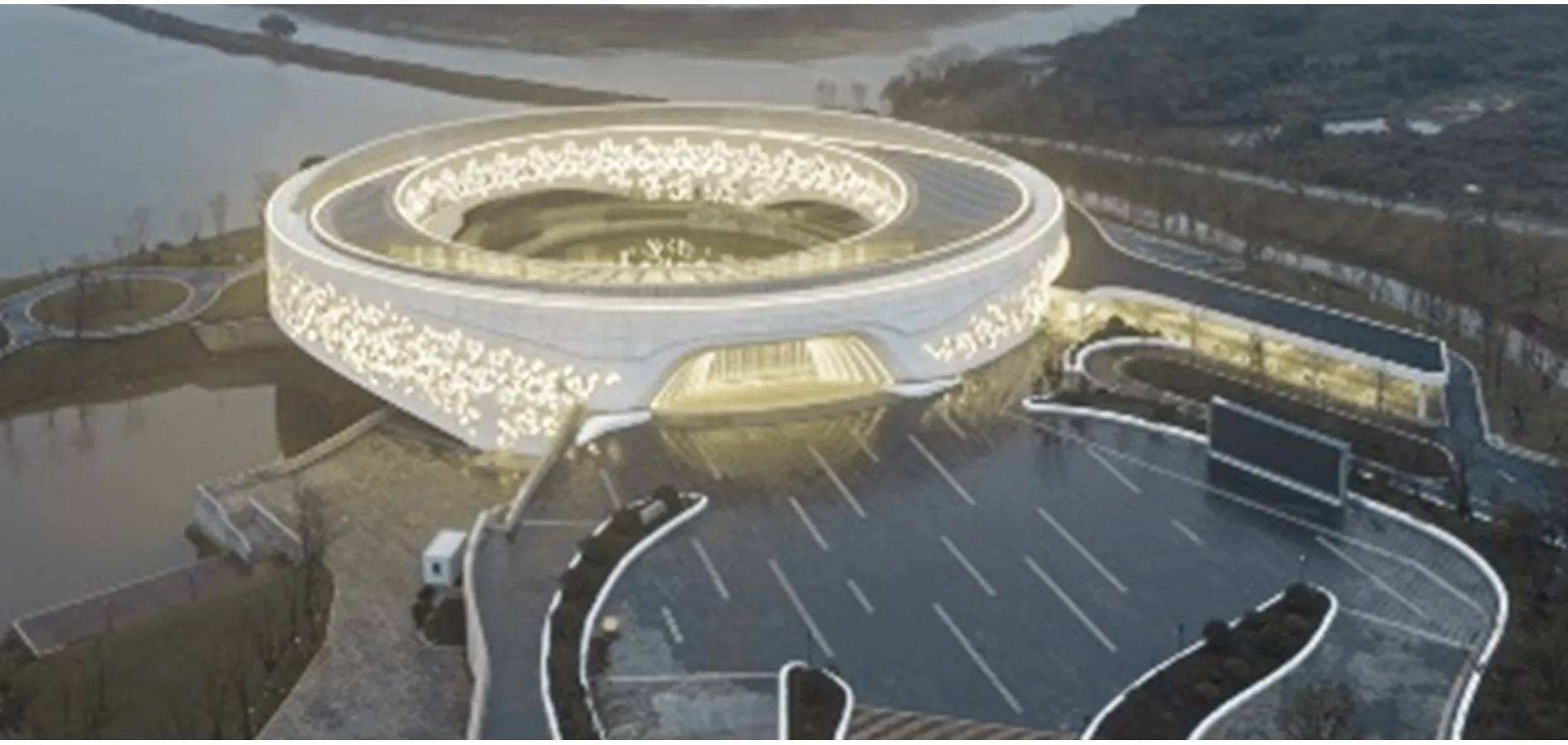

建筑平面(图2)为由内小外大的两个不同心圆构成的环形,外圆直径118.8m,内圆直径81.2m;外圆对应的屋盖外檐口标高渐变,最高点11.3m,最低点7.8m;内圆对应的屋盖内檐口标高不变,为7.0m。为了水系从建筑底部穿过,建筑在一侧250°环带范围内只有两个支撑体,两个支撑体各占据了30°环带,其中支撑体1与落地区域之间的环带体量最大,跨越了70°圆心角,外环跨度达到了67.245m,环带最大径向跨度为27.25m。

图2 建筑2层平面布置图

此类大跨度环形结构在人行天桥类结构中有所采用,但人行天桥结构宽度较小,采用连续钢箱梁[1-2]、多层网架[3]或组合网架结构[4]均可实现,类似的大跨圆环形房屋建筑案例较少,部分已建成项目中或体量较小[5],或下部支撑结构的布置方式和位置不同[6-7]。本工程结合独特的建筑造型,从三维视角出发,创新地采用了一种编织环形结构体系,实现了环向和径向双向大跨越的同时也创造了整个环状体内完整的无柱空间。

2 结构体系的选择与布置

该大跨弧形环带建筑支承在两个支撑体上,另外有一片区域落地。因室外地形有高差,落地区域2层与室外标高大致相同,其他区域2层以下完全敞开。落地区域2层以下的设备用房均为地下或半地下建筑,采用混凝土墙体作为地下室外墙或挡土墙。大跨弧形环带的重心偏离两支承点连线(其外边界最大偏离9.5m,如图2所示),如果简单沿内外圆环弧线设置平面桁架,平面桁架具有严重向外翻转倾倒的趋势导致变形无法控制,因此需要建立一个具备抗弯和抗扭刚度的环状结构体系。最终建立的结构三维整体模型如图3所示,建模和后期模型调整过程中均在犀牛软件中完成,并采取了参数化的方法。

图3 结构三维整体模型

结构体系可分解为三个部分,如图4所示,若将整体结构视为360°变截面箱形环梁,那么屋面为箱形环梁上翼缘(通过屋面钢梁之间的面内钢支撑提供平面内刚度),楼面为下翼缘(现浇钢筋桁架楼承板组合楼板提供平面内刚度),内外环立面为腹板(通过钢桁架腹杆传递剪力),内部设置竖向支撑处为横隔板(在屋面钢梁和楼面钢梁之间设置竖向支撑)。

图4 结构体系分解图

该建筑屋面造型比较复杂,内环檐口标高相同,外环檐口标高渐变,且三个大跨环带上方屋面中部向上凸起,径向布置的屋面钢梁均为两折线或三折线梁,钢屋盖结构平面布置如图5所示,屋面钢梁之间设置的环向和斜向的支撑杆件形成了编织状的三角形网格,落地区域上方屋盖对平面内刚度需求较小,斜撑杆没有满布,三个大跨环带的屋盖需要较大的平面内刚度,因此满布了斜撑杆,且其方向沿面内主要力流的方向,既作为钢梁的平面外支撑,又可以有效地传递屋盖平面内的水平力。

图5 钢屋盖结构平面布置图

楼面落地区域采用现浇钢筋混凝土梁板结构,大跨区域采用钢梁+现浇钢筋桁架楼承板组合楼板结构,钢梁沿径向布置,跨度在8.8~27.25m之间,在楼板应力较大处设置面内支撑。

内外环立面为两圈环桁架,内环桁架闭合,外环桁架在主入口处抽掉了部分斜腹杆,形成了“八”字形的支撑结构,“八”字形斜撑落脚点的距离达到了48.3m,形成了建筑需要的开敞的主入口空间。

作为上部环形体的可靠的竖向支撑点,两个支撑体均采用了钢框架支撑结构。主体结构所采用的主要构件截面如表1所示。

表1 主要构件截面

3 结构主要分析结果

3.1 结构自振特性

整体结构前三阶振型均为落地区域上方径向跨度最大的钢屋盖的竖向振动,第1周期为0.67s,体量最大的大跨环带区域的整体振型为第4振型,周期为0.55s,如图6所示。

图6 结构主要振型

体量最大的大跨环带环向和径向跨度均较大,且竖向自振频率小于2Hz,需要进行人行走引起的楼盖振动峰值加速度分析。采用MIDAS Gen软件对楼盖进行人行激励分析,得到的楼盖竖向振动加速度为0.08~0.10m/s2之间,满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)[8]的附录A要求,因此没有采取附加的竖向振动控制措施。

3.2 结构竖向荷载下变形分析

主体结构在恒载+活载作用下的变形如图7所示。由图7可以看出,竖向变形最大值为143mm,位于屋面钢梁跨度最大的区域,体量最大的大跨环带外环竖向变形为47mm,内环竖向变形为37mm,按外环圆弧线跨度67.245m计算其挠度与跨度的比值为1/1 430,其径向最大变形为21mm,位于体量最大的大跨环带的外环跨中,满足《钢结构设计标准》(GB 50017—2017)[9]变形限值的要求。可见,该结构大跨环带的竖向和径向的变形均得到了有效控制。

图7 恒载+活载作用下结构变形云图/mm

3.3 结构内力分析

内外环桁架在恒载+活载作用下的轴力和弯矩示意如图8所示。由图8可以看出,其端部斜腹杆最大轴力约为9 400kN,上弦杆最大轴力约为9 600kN,位于体量最大环带的内环跨中处,下弦杆最大轴力约为4 300kN,位于体量最大环带的内环支座处。弦杆最大弯矩约为5 590kN·m,位于体量最大环带的外环支座处。可见由于内环桁架的结构高度小于外环桁架,因此内力最大的构件大部分位于内环桁架的跨中和端部。

图8 内外环桁架内力分布示意图

内外环桁架的构件均采用了箱形截面,其中支座斜腹杆和弦杆等受力很大的关键构件,均按中震弹性及大震不屈服的性能目标进行设计。

4 结构设计的关键问题

4.1 楼板平面内刚度对整体结构的影响

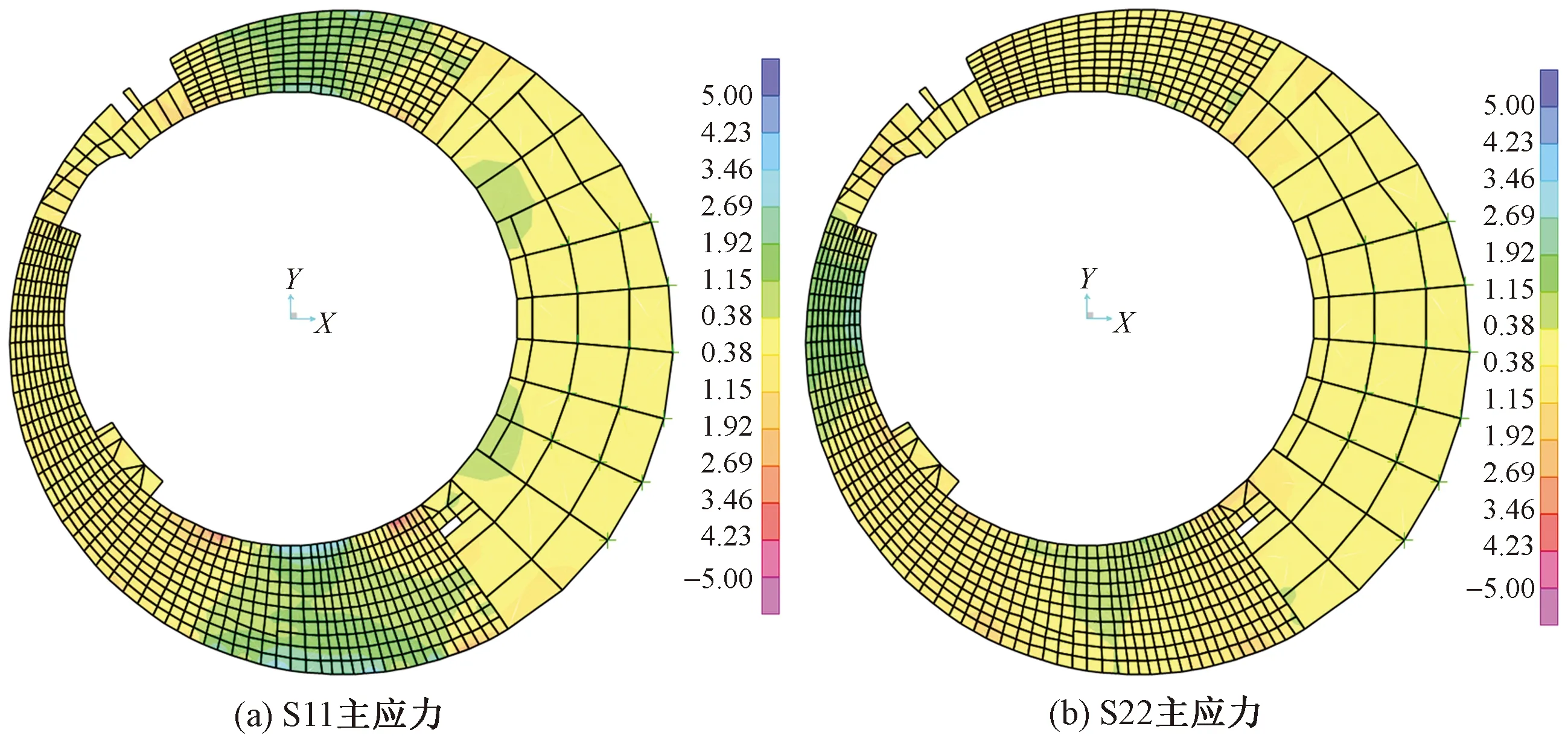

是否考虑楼板平面内刚度对整体结构的变形和关键构件的受力均有较大的影响,可从表2看出其影响程度,若不考虑楼板的平面内刚度,竖向荷载作用下外环最大竖向变形和弦杆最大轴力均有大幅度增大。若要考虑楼板的平面内刚度,需要在正常使用阶段对楼板的平面内应力进行分析,正常使用阶段(恒载+活载)楼面平面内主应力如图9所示。

表2 楼板刚度对主体结构影响

图9 楼板平面内主应力云图/MPa

由图9可见,楼板内最大拉应力在大跨环带的跨中部位靠近内环和外环边缘处,最大压应力在大跨环带的支座部位靠近内环和外环边缘处,设计中对于拉应力较大区域的配筋进行加强并通过在楼板下设置面内钢支撑来分担楼板的拉应力。

4.2 屋面支撑的布置

屋面支撑构件对整体结构的受力和变形均有较大的影响,屋面是否布置支撑对主体结构的变形影响如表3所示。由表3可见,若不设置屋面支撑,外环的最大竖向和径向变形均大幅度增大,特别是外环最大径向变形约是设置支撑时的3倍,充分证明了屋面支撑对于大跨环带向外的翻转具有很强的约束作用,因此需要对屋面支撑布置的形式进行分析。

表3 屋面支撑对主体结构影响

首先取消屋面支撑将屋面设置为弹性膜,得到的屋面弹性膜主应力分布和传递方向如图10所示,其中箭头方向为屋面弹性膜的主应力方向,箭头长短表示主应力大小。由图10可见,主应力最大值位于大跨环带支座区域上方,其方向自内环向外环由支座方向指向跨中方向。

图10 屋面弹性膜主应力分布和传递方向/MPa

屋面支撑根据弹性膜主应力分布的规律布置,支撑方向均沿主应力方向,主应力较大的位置设置较大截面的支撑,得到布置屋面支撑后屋面构件轴力如图11所示。由图11可见,支撑构件的轴力大小分布与按弹性膜分析得到的主应力大小分布相近,因此,按屋面弹性膜主应力分布的大小和方向来进行屋面支撑的布置,进而得到的编织状三角形网格是合理有效的。

图11 屋面构件轴力示意图/kN

4.3 钢结构施工安装方案的确定

由于该结构体系的特殊性,需要制定合理的施工安装及卸载方案,进行相应的施工模拟分析和卸载阶段的应力和变形监测,最终实施的施工安装和卸载方案如下。

下部混凝土结构和两个支撑体施工完毕后,在内外环桁架下弦杆下设置若干个临时支撑胎架,随后安装内外环桁架的下弦杆和径向楼面钢梁,由两支撑体中部开始,沿环向以节间为单元向两侧推进,在此过程中同步安装内外环桁架的斜腹杆和上弦杆,一个节间的内外环桁架安装完毕后,立刻安装其上部的屋面钢梁及钢梁间支撑构件,以便形成一段稳定的结构单元,整体结构现场安装过程照片见图12。

图12 现场施工安装照片

在该结构体系中,楼板和屋面支撑均为重要组成部分,需在主体钢结构安装焊接完毕且楼面混凝土强度达到80%以上后方可进行整体结构的卸载工作。三个大跨度环带的卸载需依次分级进行,首先卸载体量最小的环带,最后卸载体量最大的环带,在卸载过程中需进行相关的应力及变形监测工作。

在安装过程中,三个大跨环带均需要进行预起拱,预起拱值根据施工模拟分析的结果确定,其中内外环桁架的预起拱值均不同,如表4所示,同时对跨度大于9m的钢梁均按跨度的1/500进行预起拱。

表4 大跨环带预起拱值

5 结构施工及卸载监测

在主体结构安装及卸载时,进行了应力及变形的监测工作,并出具了相关报告[10]。

现场共布置了16个应力监测点,根据设计要求,布置在了内外环桁架的关键构件上,监测采用FS-FP01手持式正弦采集仪,从前期主体结构安装到主体结构卸载完毕共计读数92次,比较全面地监测了主体结构关键构件的应力状况。其中累计变化量最大的Y37号监测点位于体量最大的大跨环带支座下弦杆处,其累计变化量为47.2MPa,与施工模拟分析计算得到的卸载后应力接近,部分测点应力变化情况如图13所示。

图13 部分测点应力变化曲线图

现场共布置了30个变形监测点,根据设计要求,布置在了内外环桁架的跨中及大跨钢梁的跨中,采用徕卡TM50全站仪配合专用反射片进行监测,从前期主体结构安装到主体结构卸载完毕共计读数126次,比较全面地监测了主体结构的变形状况。其中累计变形量最大的B23号监测点位于体量最大的大跨环带外环跨中处,其累计变形量为23.9mm,与施工模拟分析计算得到的卸载后此处变形量相近,部分测点变形变化情况如图14所示。

图14 部分测点挠度变化曲线

6 结论

(1)南昌汉代海昏侯国遗址展示服务中心所采用的新型编织环状结构体系很好地满足了建筑造型的需求,且有效地实现了环向和径向的双向大跨越。

(2)结构的自振特性和变形结果表明,该结构体系具有良好的刚度和稳定性。

(3)楼板和屋面支撑是该结构体系的重要组成部分,参与整体结构的受力,不是传统结构中的次要构件,需要对其受力进行分析以便采取针对性的加强措施。

(4)结构的施工安装和卸载方案对结构体系的构建也很重要,该阶段的应力和变形监测为结构的安装和卸载提供了数据参考和验证。