试析明代晚期陶瓷莲花纹饰的艺术特点和文化内涵

摘要:文章深入研究和分析了明代晚期陶瓷莲花纹饰的艺术特点和文化内涵。通过分析莲花纹饰在历史上的发展演变得出:莲花纹饰的艺术特点反映了明代晚期的政治局面、社会和经济状况,并直接影响到当时的艺术思想和审美趣味。莲花纹饰的文化内涵经过历朝历代的长期发展演变,由佛教超凡脱俗的理想、儒家“实用理性”“君子莲”的中国传统文化精神的解读以及家庭和睦的企盼,到明代晚期共同转化为寄托美好愿望的吉祥寓意。

关键词:明代晚期;陶瓷莲花纹饰;文化特点

在佛学和美学因素共同影响下,莲花纹饰开始流行。经长期演变,莲花纹样逐渐与中国人的审美情趣相结合,不再受宗教信仰限制,并被广泛应用于民间艺术中。本文旨在通过对明代晚期陶瓷莲花纹饰的艺术特点和文化内涵的阐述,还原当时的经济政治文化背景,有助于从侧面验证明代晚期历史的真实性。

一、明代晚期陶瓷莲花纹饰的艺术特点及形成原因

本文讨论的是明代晚期,是指从隆庆元年(1567)到崇祯十七年(1644)这一时期的历史。

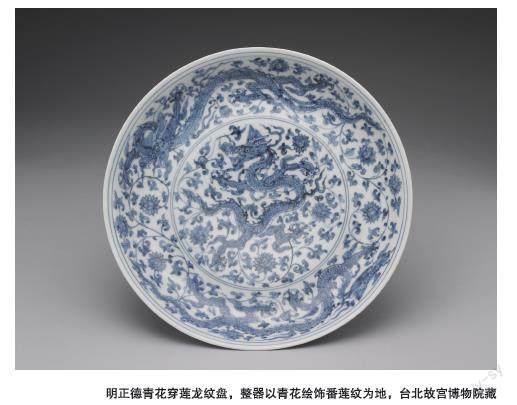

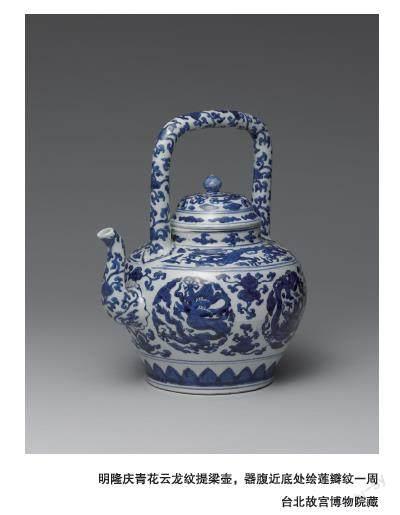

(一)隆庆、万历莲花纹饰华丽繁杂

明代晚期政治腐败,加上新的经济因素出现,使得传统的经济结构发生了巨大的变化,这种在正德年间就已经产生的变革导致社会风尚发生明显变化。

正德以前,节俭和守成是社会风尚的主要特征。然而,正德时期日常生活趋向奢华,形成了一股崇尚艳丽、奢侈、新奇的新风气。

正德时期,在瓷器绘画中,版画和画谱成为最受欢迎的艺术形式,为瓷器装饰提供了新的参考。在此时期,道教受到重视,有关道教的题材装饰变得流行,这就造成了莲花纹饰的风格多样化和内涵多元化。再加上官窑的权威性下降,有的民窑器甚至能达到官窑器的标准。[1]

明代晚期民窑的莲花纹饰发生变化,内容多为表现现实生活,画风多写实。写实性莲纹题材占莲花纹饰的大部分,内容主要是莲池鸳鸯纹、莲池纹和鹭莲纹。

明代晚期的鹭莲纹、荷莲纹在民窑纹饰中突出,因禅学盛行、政治黑暗,艺术家便将美好愿望付諸于艺术之上。

明代晚期彩瓷的构图模式完全具有明代中期尤其是弘治时期的特点,采用勾线填色与线描手法绘制现实生活的荷莲纹形象,层次清晰。底部绘一圈莲花瓣,莲花瓣有形变。整体画面体现出浓郁的生活气息,采用鲜艳色彩,构图要素丰富。可以看出,这一时期匠人追求自由创作,在作品中尽情发挥,无拘无束地选择装饰手法和表现内容,充分表明物欲的刺激导致人们思想的变化,促使纹饰风格的多样化。

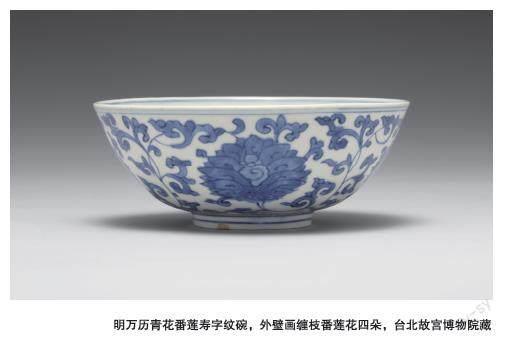

明代晚期缠枝莲纹的构图方式基本上没什么变化,到万历年间,官窑缠枝莲纹画风渐渐呈现繁杂的特点,分析认为万历年间官绅阶级铺张浪费已形成风气,时人有称:“今贵臣大众,争为奢侈,众庶仿效,沿习成风,服食器用,逾僭凌逼。”当时西方传教士纷纷来华传播基督教,使中西文化得到交流。受外来纹饰风格影响,万历官窑的缠枝莲纹逐步形成了自身的特点。

明代晚期政坛阴暗、社会动乱,中国产生了资本主义萌芽,商品经济繁荣发展。商贸的发展也使得民众的日常生活发生了巨大的改变,这些改变推动了新的人生观的产生。商贩们不再接受过去“重农抑商”政策的压迫,金钱财富的力量激励他们勇敢地走向社会,封建伦理传统观念也受到民众意志的巨大挑战,从而推动了中国经济社会的发展和进步。随着部分文人士子放弃仕途、追求自我完善,更多的隐逸画师加入其中。这些现象客观上推动了文人画的蓬勃发展,但同时也导致了统治阶级在思想文化上的失控,产生了很多反传统的思想。

王艮开创的“泰州学派”在16世纪引发了巨大的反响,被后世视为真正的思想解放和启蒙。李贽自称东崖弟子,他是“泰州学派”的传承者和普及者,其在“以自然之为美”中提出了一个重要的命题,并且发表了“天下之至文,未有不出于童心焉者也”的论点,这标志着中国美学思想史上的一次重要变革和转折。[2]

“童心—至情”思想和《童心说》都是李贽审美体系中的重要组成部分,童心是人“最初一念之本心”,生活体验是自我意识形成的根本原因,体验是一种人生反思状态,它是本体性的,能帮助人们更好地理解自己、把握人生,实现自我价值。李贽强调要以“能空”的心态去观察万物,并以虚心的态度去接受它们,这种体验是艺术家人格形成的重要组成部分。李贽的思想促进了明代个性思想解放,当“童心—至情”思想和艺术审美联系时,便给艺术哲学注入新的生命力,为明清时期的审美潮流开启了一个崭新的篇章。

李贽的文情论迅速成为明代晚期审美的核心思想。由于内外贸易的刺激、官窑的停烧、官搭民烧制度的实施,民窑得以空前发展。朝廷无法限制民间的材料、纹饰的题材和审美思想,民间陶瓷工艺和装饰得以自由发展。多样的陶瓷纹饰发展到顶峰,莲花纹饰画风富含变化。除传承前朝风格外,画工还借鉴现实生活,将其作为图案内容,注重体现图案的装饰性与写实性。正因如此,明末莲花纹饰的内容逐步转向现实题材。

(二)天启、崇祯莲花纹饰以写实为主,布局疏朗、画风简单

天启和崇祯两朝政局动荡、国势衰微、内忧外患,瓷器产量越来越少。朝廷无法督管官窑烧造,官窑器烧造一度陷入停滞。民窑则任意烧制,产量和质量都有了较大的提高,业瓷人数激增。工匠有许多是外地来的,正所谓“四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜”。制瓷工匠挟技竞争,刺激了制瓷业的发展,使民窑的竞争能力增强。朝廷督管上的放松,使得民窑在可利用的材料、烧造技术方面没有了限制,在纹饰技法提升的同时也提升了民众的审美水平。[3]

这一时期,莲花纹饰题材内容上以缠枝莲纹、莲池纹、鹭莲纹、把莲纹等为主。莲池纹、鹭莲纹的构图和画法风格疏朗、绘画粗率,构图要素多,体现传统水墨画的典型味道。荷莲纹采用写实手法,线条绘制流畅,色彩浓淡相宜,在纹饰中所体现出的国画技法非常明显,画法考究,线条灵动。

明代晚期陶瓷纹饰深受写意画影响,其好处是节省时间和精力,效果独特。此外,晚明社会政治腐败,儒家思想影响力下降,道家思想开始流行,士大夫文人欲报国而不可得,人们在精神上的苦闷只能通过精神产品进行发泄,知识分子将自己的愿望寄托在艺术创作中,这也是明末时期纹饰风格形成的主要原因之一。

随性的构图、简略的内容、粗率的画风,给人以非常自然而又生动的感觉。明末的纹饰风格不采用工笔描绘方法,而是精于运用线条、营造意境和把握气韵。例如缠枝莲纹常为二方连续或四方连续,画风有粗有精,花叶花头富含变化;缠枝莲叶细长而稀疏,图案以螺旋样或弹簧似地围绕器周,疏松的大花朵连续不断,这种构图和画法常被用在瓶、罐等大型容器上,具有绘画工细的特点。[4]

明代晚期较少出现边饰莲瓣纹,保留明代中期流行的部分画风,向着图案化的方向发展。一些莲瓣纹已经完全变形,变成连续组合的纯几何图案。

二、明代晚期莲花纹饰的文化内涵

明代是我国传统吉祥观的重要发展阶段,因此,吉祥纹饰几乎成为装饰主流。而莲花纹饰的出现,则使我国传统吉祥观在当时的文化背景中得到了更加完善的发展。

莲花纹饰是佛教的重要纹饰和民俗的主要装饰题材。明代晚期皇室宗教信仰复杂,多信奉佛教和道教。道教的发展催生了番莲纹,这对整个社会的影响是复杂而深刻的。在宗教愈发世俗化之前,佛家莲花体现超凡脱俗、洁身自处的品格,更加彰显佛法的精神,让人们能深刻地理解佛法的思想,能更好地接受佛法的教义。但在明代晚期,莲花纹饰更多的是为了体现装饰效果,和石榴、菊花、牡丹等一样,将美好愿望寄托在它们身上。

明代晚期,“务实理性”的传统文化精神同“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的观念一道,被融合成吉祥的寓意,以达到超凡脱俗、纯净无碍的意境。[5]

随着市民文化的兴起、中国社会思想的多样化、西方文化的流入,以及宗教的淡化,莲花纹饰作为观念的反映也表现出多种内涵。从“春华秋实”的生殖崇拜,再到缠枝莲纹、鹭莲纹、莲池纹、莲瓣纹等,都蕴含有丰富的意义。

比如,莲文化中的“尚贵”意识,反映科举功名,像“一路连科”和“连升三级”谐音。成双成对是鸳鸯的特征,“荷花鸳鸯”象征着夫妻恩爱和谐。荷花本身也蕴含美好的寓意,同传统文化结合在一起,就构成了吉祥寓意。

长期发展使得明代晚期莲花纹饰拥有了丰富的变化,在陶瓷、漆器、家具、雕刻、文人画等多种艺术载体上广泛装饰。莲花纹饰经历了佛教释义、儒家解读、民俗企盼,最后在明代晚期的文化激荡中汇成吉祥的寓意。这现象充分表明:纹饰在多种题材上呈现多种形式,它所反映的就不仅仅在陶瓷这一类单一题材上的特定含义,也反映在特定的历史时期中众多艺术载体上同类纹饰所产生的流行文化的内涵。

三、结语

由此可見,一个时代的艺术思想和审美趣味与当时的政治、经济、社会意识有着紧密的联系,它们相伴而生又相互制约,从而交织成波澜壮阔的中国艺术发展史。

参考文献:

[1]铁源.明清民窑瓷器鉴定(嘉靖、隆庆、万历卷)[M].北京:朝华出版社,2005:44-131.

[2]管勇.欲与情:“以自然之为美”——李贽自然人性论哲学美学思想的逻辑结构[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2014,18(06):96-102.

[3]铁源.明清民窑瓷器鉴定(天启、崇祯卷)[M].北京:朝华出版社,2005:3-82.

[4]孙兰.论明代陶瓷莲花纹样研究[D].景德镇陶瓷大学,2009.

[5]马倩,潘华顺.古代莲文化的内涵及其演变分析[J].天水师范学院学报,2001(01):24-28.

作者简介:

周梦宇(1993—),男,汉族,吉林辽源人。大学本科,文博助理馆员,研究方向:文物博物。