数字经济和实体经济融合发展的模式及机制分析

王定祥 吴炜华 李伶俐

摘 要:推动数字经济和实体经济融合发展,是我国增强实体经济新动能、建设现代化产业体系、实现经济高质量发展、提升国际竞争力的关键之举。数字经济和实体经济融合发展的本质是依靠数字经济部门提供的数据要素、数字技术和数智产品对实体企业要素投入与生产经营模式重组更新,进而促进实体企业数智化转型升级。实践中,数字经济和实体经济融合是基于实体企业生产经营节点与数字技术融合而展开的,形成了多种效能各异的融合模式。在新时代新征程中,进一步推进我国数字经济和实体经济融合发展,需构筑“有效市场+有为政府”的分工协作机制。

关键词:数字经济;实体经济;融合发展

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)07-0090-15

基金项目:国家社会科学基金项目“金融科技增强金融普惠性的理论逻辑与路径优化研究”(21BJL086);国家社会科学基金项目“贫困脆弱性视角下脱贫户返贫风险的测度、预警及阻断机制研究”(21BGL211);西南大学研究阐释党的二十大精神专项项目“中国式金融现代化推进共同富裕的逻辑机理与路径优化研究”(SWU2209025)。

作者简介:王定祥,西南大学经济管理学院教授、博士生导师,西南大学智能金融与数字经济研究院院长;吴炜华,西南大学经济管理学院研究生;李伶俐(通信作者),西南大学经济管理学院副教授。

在当前全球经济下行、通货膨胀加剧、经济全球化逆流等多重因素叠加影响下,数字经济依旧是经济发展中最具韧性与活力的经济形态。创新发展数字经济并赋能实体经济高质量发展,已成为世界各国抢占全球竞争制高点的新战略。近年来,党中央和国务院审时度势,将数字经济发展及时上升为国家战略。党的二十大报告提出,要“加快發展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。可见,发展数字经济,推动数字经济和实体经济深度融合,已成为我国新时代新征程经济发展的新使命,是推动经济现代化的必然之举。

相较于以数据要素、数字技术、数智产品为价值核心的数字经济,传统以生产具有价值实体的物质与精神产品为核心的实体经济发展,则更具有脆弱性,风险敞口更大,物耗能耗更高。新时代新征程推动经济高质量发展,必须关注和提升实体经济发展能级、质量、效益和可持续性,增强实体产业链、供应链与价值链的稳定性和韧性。依靠何种技术手段并如何实现这一目标,就成为一个崭新的时代课题。为此,习近平总书记在中央政治局第三十四次集体学习时指出:“要推动数字经济和实体经济融合发展,把握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。”这一重要论述明确回答了数字经济和实体经济融合推动实体经济高质量发展的技术路径。

尽管如此,现实中却有部分实体企业不敢转型。这就引发了值得深思的几个问题:为什么部分制造业企业“不愿意或不敢转型”?不同的企业应选择何种数字经济和实体经济融合发展模式?政府应如何构建数字经济和实体经济融合发展机制,以促进实体企业高质量数智化转型?

学术界针对数字经济和实体经济融合发展问题进行了初步研究。有学者认为,数字经济正在引领新一轮产业变革,对经济社会各方面产生了推动作用,并为我国实体经济高质量发展带来了新机遇[1-2]。同时,叠加了数字技术的实体经济效率大大提升,通过对实体经济自身资源的重构创造出全新的价值转换形态并实现了“创造性破坏”,推动了生产部门结构优化[3-4],二者的融合主要通过产业数字化和数字产业化这两条路径来实现[5]。随着数字经济的快速发展,数字技术对经济增长以及劳动生产率的促进作用愈发增强[6]。数字经济通过与传统生产要素间的组合迭代、融合创新、相互赋能引发生产要素领域的群体性突破并实现全要素生产率增长[7]。为此,也有学者提出系列政策建议,诸如政府应通过供给侧结构性改革助力实体经济发展,通过改善区域间协调能力为二者的融合发展提供坚实保障[8];通过产业政策扶持数字化新兴产业的发展,提升产业链上下游企业信息沟通效率[9];加快关键数字技术创新应用,加大数字技术的投入,掌握核心技术[10];加强人才培养和知识产权保护,特别是要增强企业研发能力[11]。

综览国内外文献发现,单独研究数字经济或实体经济的文献十分丰富,而在研究数字经济和实体经济融合问题时,现有研究侧重于分析数字经济如何赋能实体经济,而缺少对数字经济和实体经济融合发展机制与模式的研究。本文认为,要充分调动实体经济数智化转型的积极性,全方位推动数字经济和实体经济融合发展,不仅需要探究数字经济与实体企业生产经营各环节和全产业链条相适应的融合技术模式,而且需要充分发挥市场机制的决定性作用,更需要政府进行有效的干预和引导,以弥补市场的缺陷和失灵。基于此,本文首先剖析了数字经济和实体经济融合发展的内涵与特征,然后基于实体企业经营节点与数字技术融合视角,讨论了数字经济和实体经济深度融合模式及其机能,在此基础上,分析了数字经济和实体经济融合发展中市场和政府的作用与分工合作机制,系统回答了数字经济和实体经济深度融合的机制与模式问题,这对于进一步的理论研究与实践探索具有重要的启发意义。

一、数字经济和实体经济融合发展的内涵及特征

(一)数字经济和实体经济的范畴界定与特征分析

“数字经济”一词最早由Tapscott于1996年在其著作《数字经济:网络智能时代的机遇与挑战》中提出,认为数字经济基本等同于新经济或知识经济[12]。美国商务部于1998年发布的“The Emerging Digital Economy(1998)”以及此后发布的《数字经济2000》直接推动了“数字经济”概念的广泛运用,但至今理论界与实践界并未就数字经济的定义达成共识[13]。2016年G20杭州峰会指出:“数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”这一定义的外延既包含了数字经济本身,又包含了数字经济影响其他产业和社会生产生活的各种经济活动,具有泛化认知特征。之后中国国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》也基本沿用了这一定义,其范畴涵盖数据价值化、数字产业化、产业数字化和治理数字化四方面。本文研究的数字经济是与实体经济相对应的概念,需要将其内涵界定在狭义范围内,才能深刻理解数字经济和实体经济融合发展的理论与实践逻辑。据此可以认为,所谓数字经济,是指以数据资源与数字信息技术等要素生产和销售数智产品,并为实体经济提供数据要素、数智产品与数字技术服务,不断提升实体经济数智化水平的一种新型经济形态,其范畴仅包括数据价值化和数字产业化两个方面。而数据价值化又包括数据资源化、数据资产化、数据资本化等内容,本质上归属于数字产业化范畴,因而数字经济的核心是指数字产业化,具体涵盖数据价值化、数字设备制造、数字信息传输、数字技术服务等内容。

从狭义的内涵不难看出,数字经济具有四大特征:第一,产品的高技术性。数字经济部门生产的产品主要有经价值化处理的大数据要素;芯片、显示屏、软件、互联网、卫星导航系统等数字技术;智能机器人、数控机床、光刻机等智能生产设备。这些产品大多归属于当今“卡脖子”技术的战略性新兴产业,具有高技术特征。二是应用的高赋能性。这些产品一旦被实体企业应用,就会推动实体企业革新自身商业模式,重构实体生产函数要素组合与经营模式,极大地提升企业全要素生产率,持续为企业降本提质增效,提升企业竞争力,进而改变传统的经济结构与社会分工格局。三是影响的高渗透性。通过云计算、大数据、物联网、工业互联网等数字技术,数字经济在人们的生活、生产、生态等领域能广泛实现数据与信息的互联,提升资源配置效率,实现数据资源共享化,增强经济金融的便捷性和普惠性,助推社会全面进步。四是发展的高依附性。数字经济部门生产的数智产品的内核和价值要依附于经济社会,尤其是其数据要素又附着于实体经济和虚拟经济,数字经济要在促进经济社会发展中才能反哺自身发展,加快具有国际竞争力的数字产业集群的形成。可见,数字经济对实体经济与虚拟经济具有极高的依附性。

而与数字经济相对应的实体经济,在过去的理论认知中,通常被看作与虚拟经济(金融经济)相对应的一个经济范畴。只是在数字经济出现后,基于“推动数字经济和实体经济深度融合”的要求,才使得实体经济逐渐成为一个与数字经济相对应的经济范畴。那么,究竟什么是实体经济?美联储将实体经济界定为剔除房地产市场与金融市场之外的其他所有产业[14]。国内学者成思危认为,实体经济是支撑经济发展的“硬件”,以物质资料为生产对象,生产过程的每個阶段都处于实体价值运行当中[15]。但金碚认为,实体经济并不能简单地归纳为制造业,其产生的并不只有实体的物质产品,产出精神产品的直接服务业和工业化服务业等也该归纳于此,但其核心依旧是制造业[16]。综上可见,所谓实体经济就是指生产实体价值形态的物质产品和精神产品的经济部门的总称,涵盖传统的第一产业、第二产业以及第三产业中扣除房地产市场与金融系统的剩余部分。这些行业均关系到国计民生、社会稳定与国家安全,属于人类生存所需要的基本物质条件,因而始终是一国经济发展的重要方面。

(二)数字经济和实体经济融合发展的内涵阐释

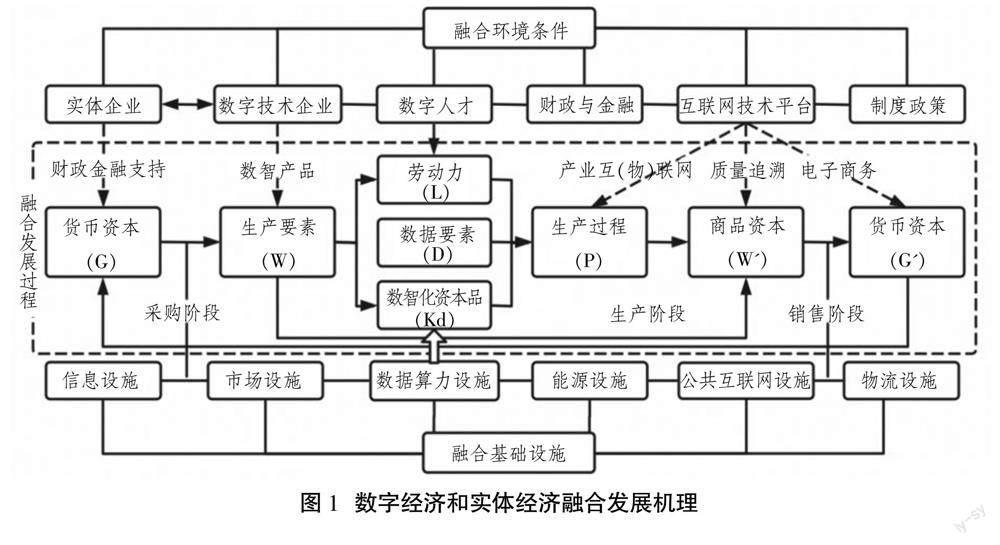

数字经济和实体经济融合发展通常是指在相关融合基础设施、融合发展环境条件和数字经济部门有效技术供给支撑下,实体经济(企业)部门通过购买和使用数字经济部门提供的数据要素、数字技术和数智产品,改造和升级自身的采购、生产、销售、资源调配、产品质量监测追踪等环节,实现实体企业要素革新、要素重组、模式转型、数智化生产与管理、能效提升的过程。运用马克思产业资本循环理论揭示的产业资本循环增殖过程[17],并参照王定祥等[18]基于“融合基础设施、融合环境条件、融合发展过程”三维分析方法设计数字经济和实体经济融合发展的逻辑过程图(见图1,下页)。

从融合基础设施看,主要包括:收集、传递、处理信息的邮电、通信、计算机、5G基站、卫星、遥感等信息基础设施;推进数据要素、生产资料、产品交易的市场基础设施;促进数字经济与实体企业生产经营融合的数据算力、能源等基础设施;推动实体企业生产经营、产品销售的公共互联网设施;促进数字经济和实体企业生产经营有机融合的现代交通物流运输冷藏等基础设施。显而易见,这些基础设施主要为数字经济和实体企业深度融合发展提供公共基础条件与公共服务。

从融合环境条件看,主要包括:有融合意愿与能力的若干实体企业主体;有意愿并有创新能力提供数据要素、数字技术和数智产品(图1中统称数智产品)的数字技术企业;有专业数字经济人才供给;有财政和金融资金的支持;有产业互联网和消费互联网等平台企业提供的技术支撑。这些融合发展环境主要功能是为数字经济和实体经济融合发展提供技术、资金、人才、政策等要素保障和营商环境条件。

从融合发展过程看,根据马克思产业资本循环理论揭示的产业资本循环过程,数字经济和实体经济融合发展同样会清晰地体现在实体企业资本循环的采购、生产、销售三个主要阶段[17]。在采购阶段,实体企业与其供应商可以利用互联网技术实现线上线下有机结合的交易,运用货币资本(G)完成对数据要素(D)、智能机器设备、生产线等数智化资本品(Kd)以及劳动力(L)等其他生产要素(W)的采购,极大地提高生产要素的交易效率;在生产阶段,实体企业基于融合基础设施等外部公共条件,利用数据要素、数字技术对企业生产要素进行重组,对生产流程、生产线进行优化,在产业互联网技术支撑下精准配置生产要素,实现人机交互的智能化生产(P),生产出实物形态发生改变、价值发生增殖的商品资本——产成品(W′),极大地提高了劳动生产率;在销售阶段,实体企业利用互联网平台提供的电子商务,可以实现线上线下有机结合的销售,突破物理市场空间,提高商品资本(W′)向货币资本(G′)转化的速率,促进企业资本良性循环增殖。

综上可见,数字经济和实体经济融合发展实质上就是数字技术企业与实体企业交互发展和互惠互利的过程。一方面,实体企业作为需求方,通过购买数字技术企业的数据要素、数字技术和数智产品来改造升级生产经营体系,实现实体企业数智化发展;另一方面,数字技术企业通过向实体企业销售数据要素、数字技术和数智产品,获得了广阔的市场空间、发展机会和收益来源,并从整体上推动着数字产业集群的形成,为数字经济的持续健康发展提供不竭的动力。

(三)数字经济和实体经济融合发展的特征

1.实体经济运行节点数字化

运行节点的数字化就是将实体经济运行过程中的每一个动作,通过数字技术将其转化为数字0和1进行储存,并以网状或链状的形式将每一个数字链接起来,通过数字交互平台实现广泛的互联共享。这为企业提供了一种便捷的过程管理方式,利用智能传感器、物联网、区块链等数智设备可以将每一个节点记录下来,形成的数字是客观的,无法篡改,易于掌控。在数字经济和实体经济融合发展中,实体经济主体间的生产、分配、交换、消费各个环节都可以利用数字技术手段实现数字化积累、运行与管理,促进最大程度的信息交流,通过降低决策数据的获取成本,提升企业生产率[19]。同时,实体企业依据市场供需预测、二维码身份识别和质量追踪等手段,还可以实现数控质量、数控产量;实体企业通过数据沟通平台,可以促进跨地域、跨行业的合作,提高生产主体间的生产协同程度。不同实体经济主体间的沟通更会引导第三方平台机构等新型产业的形成与发展。

2.实体经济生产自动化

数字经济和实体经济在生产环节深度融合,能促进实体企业生产的自动化,减少对劳动力要素的依赖。例如,农业领域可以利用秸秆还田机、自走式喷杆式打药机、无人机、智能管理设备等自动化器械进行农业生产,缓解农业劳动力的稀缺性。制造业领域,通过生产设备、生产线及生产车间的智能化与工业互联网的链接和数据流动,可以自动实现对生产流程的管控。企业对“机器人”“机械臂”的广泛使用大大减轻了人工成本上升的压力。服务业的自动化则更偏重于运用服务性机器人从事一些简单的服务工作,减少冗余人员,降低经营成本,收集客戶信息,增强服务的针对性,优化服务效果。

3.实体经济管理智能化

数字经济和实体经济的深度融合,能够促进实体经济智能化管理,提高管理效能。例如,实体企业在利用卫星遥感或传感等技术收集各环节生产经营数据后,可以利用数字技术对数据进行整理和利用,借助物联网、工业互联网等传输载体,通过数据逐级流动对企业运行各环节进行统一管理,实现更有效的资源配置。数智技术赋能的智能化管理系统会帮助企业对自身的效率和风险进行监测和识别,并将数据与同业数据进行对比,帮助企业进行最优决策。同时,也能帮助实体企业管理结构从传统金字塔式向扁平化发展,运用PLM(产品生命周期管理)与ERP(企业资源计划)系统可以提高企业研发能力与成本控制能力,打通生产销售等各环节的数据流通,实现企业经营管理各环节信息对接,解决企业内部各部门间“数据孤岛”的问题,提高企业“上传下达”效率,管理人员也更能直观地监督命令的执行情况,减轻传统企业存在的“委托代理”和内部交易成本等问题。

二、数字经济和实体经济融合发展模式与机能分析

数字经济和实体经济的融合发展本质上是一个实体经济部门利用数字经济部门提供的数据要素、数字技术和数智产品,对其生产经营各环节进行改造、升级和管理变革的过程。因此,这里不妨使用“实体企业经营节点——数字技术改造——融合模式形成——模式新机能”的逻辑范式进一步展开数字经济和实体经济融合模式及其机能的分析。

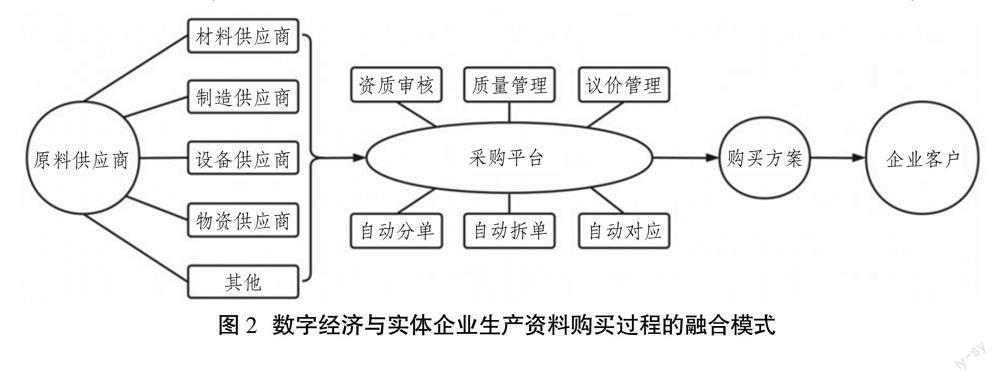

(一)数字经济与实体企业生产资料购买过程的融合:去中介化与再中介化并存

生产资料购买是实体企业进行生产的前提条件,数字经济和实体经济融合的首要环节就是实体企业生产要素采购过程。通过数字经济与采购环节的融合,可以优化实体企业生产要素采购方案,降低要素采购成本,其融合模式如图2所示。

实体企业在传统物理市场模式下采购生产要素受到极大的时空限制,只能通过实地考察、定时交易来寻找合适的合作供应商。对于生产资料供应商和劳动力的物理空间考察,不仅耗时费力,而且在狭小的物理市场空间无法保证通过“货比三家机制”找到最优合作供应商,从而导致企业要素采购成本较高。然而,在数字经济时代,实体企业可以不依托传统物理中间商(此为“去中介化”),而是借助大数据、搜索引擎、互联网等技术,依托互联网相关专业采购平台(此为“再中介化”)形成的人力资源网、供应链互联网、消费互联网等数字网站,对整个行业要素供应情况进行搜索和查阅,并通过采购平台自身实力和宏大的市场联盟形式与全球相关供应厂商进行价格谈判,通过增强型“货比三家”机制,实现更有效率地获取低廉的原材料和生产资料。同时,实体企业借助采购平台对不同厂商资源的整合,可以解决企业在获取采购信息中遇到的干扰信息过多、重复寻找等问题,实现生产资料的“一站式购齐”,降低要素采购成本。在员工聘用中,实体企业通过人才招聘网可以优选更为合适的劳动力。再者,数字技术的应用能够实时监测企业生产资料的库存、需求和市场供给情况,优化采购流程决策和生产要素匹配程度。实践证明,再中介化机制——互联网采购平台的存在,将生产资料信息透明化,减少了企业采购人员的渎职和隐性腐败现象。例如,云中鹤数字采购平台通过数字技术解决了商品寻源、选品、智能比价、仓配售后等难题,满足了相关实体企业多样化采购需求,保障了商品品质,降低了采购成本,提高了供需双方匹配度,并为需求方提供数据支持,减轻了财务管理人员的压力,增强了采购透明度,降低了采购人员采购套利的机会,反过来,采购互联网化也促进了平台经济的快速发展。总体来说,实体企业采购过程的数字经济改造,可以有效解决传统采购过程中企业采购工作量大、效率低下、隐性成本过高、议价能力较弱等问题,为实现更高效率的生产要素采购提供了可靠的技术支撑。

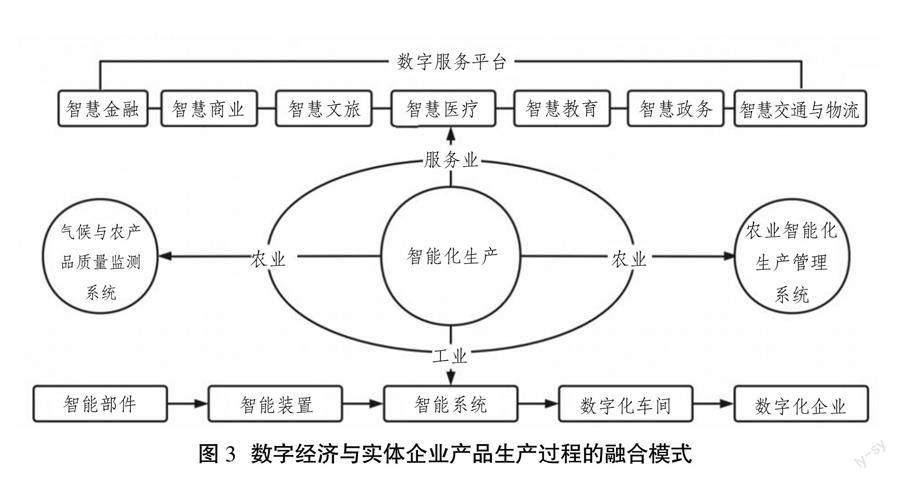

(二)数字经济与实体企业产品生产过程的融合:解放和发展企业生产力

数字经济和实体经济的融合,最基本的机能是依靠数智技术实现实体企业智能化生产,降低对劳动力要素和高能耗的依赖,进一步解放和发展企业生产力,满足人们对日益增长的美好生活的需要,其融合模式如图3(下页)所示。

工业革命以来,社会化大生产的组织方式经历了从简单机器生产到以机器为基础的机械化生产,再到智能化生产的演化过程[20]。在数字经济时代,以数智技术为基础的生产体系突破了传统生产车间基于流水线生产和众多劳动力分工协作的生产组织方式,转变为基于数据要素和智能设备有机结合的“智能车间”“智能生产线”等新型生产组织方式,使生产从“人工+机械”的制造过程转变为智能机械制造过程。目前,智能化生产已逐步扩展到农业、制造业和服务业等全产业领域,形成了智慧农业、智能制造业和智慧服务业[21]。其中,智慧服务业涵盖了智慧金融、智慧商业、智慧文旅、智慧医疗、智慧教育、智慧政务、智慧交通和智慧物流等业态。实体企业通过引进机器人、智能芯片、智能管理软件、数控机床、智能控制系统等人工智能装备,建造智能生产线和智能车间,提高生产要素匹配中的数智资本有机构成,减少传统劳动力投入,推行清洁绿色生产方式,不仅可以大幅度提高全要素生产率,而且可以推动绿色发展,实现人与自然和谐共生。

当然,通过数字经济和实体经济融合实现传统生产模式向数智化生产模式转变,最大的效能在于提高人类社会生产力水平。如在智能制造中,数智技术作为关键生产要素进入生产环节,助力传统产业变革重组,推动企业生产从劳动密集型向知识和技术密集型转变,实现产业链的深刻变革和产能能级的有效提升。例如,“3D打印”技术能够以高效便捷的方式生产工业模型,为设计生产细节赋能。目前该技术已在医药、设计等行业得到广泛运用。在农业生产中,可以利用数智技术和产业互联网技术,搭建气候与农产品质量监测系统,运用自动化设备进行工厂化生产与智慧化生产管理活动,探索建设“天空地”(航天遥感、航空遥感、地面物联网)一体化的智能农业生产监测与管理网络。在旅游、物流等生产性服务业领域,可以通过新型服务业智能化平台打通数字壁垒,构建现代服务业技术支撑体系,促进线上线下资源的有效利用,提升服务业发展的质量和效益。

总之,灵活的数智技术与实体企业生产的融合,解决了传统生产模式下生产方忽视市场环境、过度追求规模经济、盲目扩张以及产品生产综合成本高企等问题,不仅可以促进生产更为精细化与个性化发展,而且可以推动大型企业不断创新与变革,赋予中小企业发展新机遇,提升其生产效率,促进经济高质量发展。

(三)数字经济与实体企业产品销售过程的融合:电子商务与消费互联网革新商品流通和消费方式

产品售卖是打通实体企业商品与消费连接通道的最后一个环节,是企业产品价值实现的关键,也是消费者获得消费者剩余的必要条件,是数字经济赋能实体经济的重点领域,而在该领域形成的消费互联网也是当今数字经济对实体经济影响最为深远的一个环节,其融合模式如图4(下页)所示。

实体商品交易是一个从商品生产完成到价值实现的过程,而营销渠道是实现商品价值转化的关键。传统的商品营销渠道主要采取门店销售或线下经销商代理销售,具体表现为商品在生产商完成生产,最终转移到消费者手中实现价值转化,需要考虑各种转移成本寻求最优销售路径。但线下营销渠道受众有限、不够灵活的经销方式难以满足不同地区社会大众的商品需求,企业市场开拓受阻。而在数字经济时代,实体商品交易流程得到简化,企业借助线上电子商务营销渠道,可以突破物理空间限制而向全球消费者销售产品,实现商品销售和消费方式的颠覆性变革,并驱动电子商务等新兴行业的成长和繁荣。

近十多年来,数字经济对实体经济的影响首先在企业销售和社会消费领域发力,消费互联网产业突飞猛进,引起了深刻的消费方式变革。如在淘宝、京东、天猫、拼多多等电子商城影响下,各行各业充分利用大数据、云计算等数字科技和互联网销售平台,实现商品和业务营销网络化。在电子商务平台,实体企业可以利用自身与产品、用户之间频繁的数据连接实现针对性、个性化营销;通过开设网站平台、入驻淘宝店、微信公众号、抖音号等媒体平台,探索多媒体营销方式;通过数据流量获取更多的客户数据信息,提供更具感染力的互动服务。此外,电子商务平台还可以通过零售商和消费者的需求反馈,运用大数据算法获取消费者偏好,反过来为生产服务。如在信贷领域,成都通过“农贷通”平台,将若干金融机构与农村市场主体聚集在一起,实现了借贷双方信息交流和最大限度的交易撮合,解决了农村金融信息不对称问题,破解了农村金融供需脱节瓶颈,提升了乡村信贷配置效率。显然,企业产品销售除了利用国内电商平台外,还可以通过亚马逊、eBay等跨境电子商务平台拓展全球市场。

总之,实体企业互联网销售方式的开发与运用,不仅能提升企业产品价值转化效率,减少企业以“价格战”进行营销的可能性,而且可以打破地域障碍,有效联结跨区资源与商品,通过线上线下双管齐下有效整合市场资源,開拓市场空间,解决商品售卖难题,为企业可持续融资创造良好的市场条件,增强经济高质量发展的活力。

(四)数字经济与实体企业的管理和资源配置过程的融合:管理数智化集成化

实体企业通过数字平台、产业(链)互联网、物联网等信息管理系统获取信息,不仅带来了管理方式和管理效率的变革,而且可以实现企业内部、企业与企业之间、企业与消费者之间更高效的资源配置,其融合模式如图5(下页)所示。

在数字经济时代,数据和信息已成为企业生产经营管理决策不可或缺的要素。长期以来,如何及时捕捉生产经营全过程中的数据和信息,降低搜寻成本,促进信息完全化,实现科学决策、精准施策,是实体企业经营管理面临的关键技术难题。随着5G等产业互联网技术、产品质量跟踪二维码等技术的使用,这些技术难题逐步得到破解。在数字经济与农业、制造业、服务业融合过程中,5G、智能传感器、集成信息管理系统、物联网等组成的产业互联网加快发展,使企业管理和资源配置决策建立在适时海量数据价值挖掘基础之上而变得更加科学精准高效。企业通过积累的海量数据和云计算,挖掘出有价值的信息并转化为知识[22],进行生产要素配置与经营决策分析,从而优化配置资源。

运用大数据价值挖掘技术和产品质量全生命周期管理,实体企业还可以实现从产品导向到用户体验导向的转变。传统制造业的发展理念之一就是产品导向,企业更偏好于通过大量生产占领市场实现规模经济,而非注重用户体验,以致抑制了消费者需求。随着数字经济的发展,制造业的产品更加注重用户体验与个性化服务,通过挖掘分析消费者需求多维数据,使产品设计更贴合用户需求,增强用户黏性,将传统的供给数量转变为供给质量。此外,工业互联网平台作为数据供给者处于中间信息节点位置,沟通链接上游数据供给者与中下游数据需求者,上中下游信息流动顺畅,使每个决策者都能在信息完全对称条件下作出理性决策。例如,通过国内的COSMO Plat以及阿里云等国家级工业互联网平台,企业可以获取全行业、全场景的生产资料,为企业生产提供跨行业、跨领域、多场景的数字化解决方案。实体企业通过产业互联网等数字管理平台获取供需基本信息,实现生产链条中要素资源的互联互通,并通过数据算力模型设计,挖掘数据价值为生产销售服务,打通薄弱环节,形成智能化制造、个性化定制与数字化管理营销新模式,从而实现生产性资源在全社会、全产业链的合理配置。显然,产业互联网对制造业赋能意义更为突出。因为制造业关注产业的关联性以及产业的区域集聚发展特征,通过工业互联网平台和数智技术赋能,可以加快产业(创新)集群的形成,并通过企业间的利益纽带打破“信息孤岛”,构建起全要素、全产业链、全价值链全面联结的新型工业生产制造和服务体系,并在生产系统进行有效资源配置,通过产业链和供应链网络的信息采集实现对消费者的私人定制化生产,将生产与消费进行更紧密的联结,形成系统性的经营管理与问题解决方案,提升制造业的智能性、灵活性、安全性与高效性。

三、数字经济和实体经济融合发展机制:市场与政府的作用

在数字经济和实体经济融合发展过程中,如何处理好市场与政府的关系,始终是一个重大的理论与现实问题。该问题的核心是,要利用市场机制和政府各自优势和长处,构建起有效的数字经济和实体经济融合发展机制,促进实体经济高质量发展。

(一)数字经济和实体经济融合发展中市场机制的作用与失灵

1.数字经济和实体经济融合发展中市场机制的决定性作用

在数字经济和实体经济融合发展中,市场机制能够在私益性新型基础设施、数据要素、数字技术与数智产品供给中有效发挥作用。这是因为,这些设施、要素、技术和产品的投资成本与收益边界清晰,不会发生成本和收益的外溢现象,投资者可以通过向实体企业售卖、借助收费或价格机制带来经营收益,从中回收投资成本并形成净利润,从而保障市场主体的有效供给。同时,市场机制可以诱导各类投资主体有效率地开展数字经济领域投资,并通过数据要素、数字技术、数智产品的市场交易改造更新实体企业要素组合与生产经营模式,助力数字产业化与产业数字化互动发展进程。具体而言,在市场竞争机制作用下,一方面,数字技术企业会根据实体企业市场需求和自身盈利前景,主动参与数字经济领域投资,从而保证数字产业化与产业数字化供需匹配;另一方面,在市场竞争机制作用下,数字技术企业和实体企业均迫于竞争压力,会竞相拓展各自的生产经营活动,积极投资私益性新型基础设施,推动数据要素、数字技术与数智产品的创新和推广运用,提高实体企业数智化发展水平和质量。此外,对于具有明显经济效益的准公益性新型基础设施,如信息通信和互联网设施,即便具有一定的公益性,市场机制也是有效的。因为这些基础设施的互联互通与消费,可以通过收费机制将不交费的消费主体排除在外,从而通过交费的其他实体经济主体回收成本,并获得投资净收益,因而有助于吸引社会资本和数字技术企业对准公益性新型基础设施进行投资、建设与运营。

2.数字经济和实体经济融合发展中市场可能存在的失灵

在促进数字经济和实体经济融合发展中,市场机制也并不是万能的,仅靠市场机制推动可能存在“失灵”。市场失灵主要表现在:包括公益性和准公益性在内的新型基础设施,因效益外溢和投资成本高昂,一些投资者望而却步,从而引致市场供给不足;互联网平台企业依仗其庞大的网络营销系统、海量数据积累和遍及各地的客源,容易形成“赢者通吃”的市场垄断局面和资本无序扩张问题,扰乱经济运行秩序;数据要素与数字技术市场存在海量交易信息,这对缺乏数字技术知识储备的实体企业和个人来说,信息不对称将会更严重,容易形成电信、网络等诈骗交易行为;在数据要素市场发育不健全和监管缺位时,数据要素侵权和滥用行为会时有发生,从而损害数据原始提供者的权益。

上述市场失灵的存在,必然会阻碍数字经济和实体经济融合进程。这是因为,在数字经济和实体产业融合的过程中,市场机制主导的新型基础设施供应不足,数字技术平台存在垄断现象,数据要素和数字技术市场依然存在信息不对称。这使得实体企业采用数智化资本转型升级的边际私人成本往往高于边际社会成本,从而实体企业数智化转型中实际交易的数智技术产品数量小于社会需要量,造成实体企业数智技术产品市场供给短缺,市场机制在促进数智技术产品向实体企业融合发展方面效率不足。即使是在产业链、供应链互联网管理信息系统投资中,由于链内数智化设施需要的投资规模巨大,且其效益有一定的外溢性,因而阻挡了部分有意愿购买这些数智技术产品的实体企业。

(二)数字经济和实体经济融合发展中政府的积极作用与失灵

在促进数字经济和实体经济融合发展中存在着市场失灵,这就要求政府发挥积极作用,向现代产业体系培育提供公益性新型基础设施与公共服务。具体包括:提供企业外部互联网和信息通信、数据储存与算力等信息基础设施;推进传统基础设施的智能化改造;供给基础技术研发创新基础设施;推进数据要素市场硬件和软件建设;提供实体产业数智化转型的产业调控、数智化转型交易秩序的维护、数据资产产权界定与隐私保护、电信网络信息环境监管等公共服务。实践证明,政府提供这些新型基础设施和公共服务是最有效率的。这是因为,提供具有公益性的新型基础设施和公共服务是政府的职责和义务,且政府有基于税收机制的财政投资能力[23],可以根据实体企业数智化发展的合理需要,按边际社会成本与需求曲线决定的均衡数量来供给新型基础设施与公共服务,以满足数字经济和实体经济融合发展的有效需求。

然而,并非社会所有实体企业数智化转型需要的新型基础设施与公共服务都适宜由政府来提供。例如,由政府提供具有部分盈利性质的准公益性新型基础设施与公共服务,就会存在“失灵”问题。因为在投资准公益性新型基础设施与公共服务中,一方面,政府不能完全掌握实体企业对准公益性新型基础设施与公共服务的实际需求,并作出相应的精准化投资决策;另一方面,一些地方政府财政实力薄弱,投资能力不足,就会导致政府全部提供准公益性新型基础设施与公共服务的边际社会成本高于数字技术企业提供的边际私人成本,从而导致政府提供准公益性新型基础设施与公共服务的数量低于数字技术企业基于边际私人成本与实体企业数智化转型需要而进行的实际交易量,造成基础设施与公共服务供给缺口,从而阻碍数字经济和实体经济融合进程。

当前,在我国公益性和准公益性新型基础设施与公共服务供给中,政府提供能力与实际供给数量不均衡。在发达地区提供较充裕,但在欠发达地区,由于地方政府财力拮据,即使是纯公益性质的新型基础设施与公共服务,其供应都是不足的,更不用说提供具有准公益性質的新型基础设施与公共服务。

(三)数字经济和实体经济融合发展机制重构:有效市场+有为政府

1.数字经济和实体经济融合中“有效市场”的职责承担

在数字经济和实体经济融合发展中,市场机制的作用体现在如下方面:

第一,主导私益性及部分准公益性新型基础设施的投资、建设与运营。如前所述,市场机制在私益性、部分准公益性新型基础设施的投资中是富有效率的,这就决定了市场机制应发挥决定性作用。换句话说,在企业内部工业互联网、智能装备购置、物联网等私益性新型基础设施投资建设中,政府不能越位,市场价格与竞争机制可以确保数字技术企业和实体企业在社会平均利润率规律作用下进行自主性投资,从而促进企业数智化交易与生产经营的可持续性。在市场机制作用下,企业会根据投资收益率波动情况,主动调整数智化投资数量、结构、方式等投资策略,引导资源配置到更有效率的私益性和部分准公益性新型基础设施建设之中。在当前实体企业数智化转型初期,特别需要实体企业甚至包括数字技术企业根据自身发展需要,主动加强私益性和部分准公益性新型基础设施的运营与管理,注重长效性投资,提高投资效率,缩短投资回收周期。

第二,有效引导数据要素、数字技术与数智产品高效率地交易和配置。在促进数字经济和实体经济融合发展中,市场机制的重要职责在于通过供求、价格和竞争机制,引导数据要素、数字技术与数智产品在实体企业高效率地配置,而这又取决于市场经济的供求、价格与竞争机制是否健全。供给创造需求,数字技术企业通过创新、产品推荐和供需对接平台交流,能够有效疏通数据要素、数字技术、数智产品的供需脱节问题,并基于市场行情进行合理定价,实现供需双方共赢,促进实体企业数智化转型。实体企业也会根据数字技术和数据要素供求关系的变化调整数智化转型的融合意愿、融合计划、融合强度、融合进度与资金预算等,积极主动与数字技术企业进行对接,或者依靠对接平台和交易中心寻找自己满意的供应商和服务商。由供给方多元化形成的竞争机制,不仅能够引导数字技术和产品价格下跌,而且可以推进数字技术供需双方在竞争中共同发展,并不断迫使数字技术企业进行技术创新,促进数字技术永续进步。当前,在数字技术和产品供给端,由于定价较高,或者本地应用场景较少,数字技术企业市场占有率不高。因此,围绕数字技术与数据要素制定一个合理的价格,将会确保在数字技术供需双方互利共赢中推动数字经济和实体经济深度融合。

第三,持续激励实体企业提升数智化转型的质量和效益。在数字经济时代,市场竞争加剧,实体企业要在竞争中取胜,就需要通过提高生产效率和改善产品品质以提升效益,而数智化转型是企业实现这一目标的重要路径。为此,实体企业必须放下“等靠要”的依赖思想,在市场机制作用下主动作为。当前,快速发展的数字技术企业带来了丰富的数据要素、数字技术和数智产品,为实体企业数智化转型提供了供给保障,并且供给产品越丰富,价格越低廉,越有利于实体企业减轻转型负担。同时,全社会数字化转型氛围与数字要素市场竞争机制的形成,可以激发数字技术企业加强与实体企业的合作,提高数字技术售后服务水平,更好地推进数字技术和数据要素在实体企业中的运用,也能激励作为需求者的实体企业提高管理效率,提升数字技术和数据要素向现实产能转化的速率。因此,市场机制能够有效承担实体企业数智化转型的正向激励功能。

第四,自发推动建立产业链内企业间数智化合作转型的内生机制。基于产业链、供应链、价值链安全稳固和韧性的目标,发扬社会主义企业的制度优势,建立产业链内龙头企业、头部企业带动中小企业共同发展机制,关键有两点:第一,龙头企业、头部企业优先购买与产业链配套的中小企业产品,解决好链上中小企业数智化转型后产品销售困难的后顾之忧问题;第二,加强链内数智化转型的互助合作与技术服务,成立产业链企业协会,使其成为联系产业链企业间合作帮扶的重要纽带和平台,并为链内企业数智化转型提供信息和技术服务。

2.数字经济和实体经济融合中“有为政府”的职责承担

在数字经济和实体经济融合发展中,政府应积极扮演服务者、调控者、监管者的角色,发挥弥补市场机制缺陷和失灵的作用,具体体现在以下五个方面:

第一,积极参与数字经济和实体经济的融合进程。在数字经济和实体经济融合发展中,数据要素是核心,数据价值化要靠实体企业的最终运用才能体现。因此,充分发挥数据要素的巨大生产力作用,需要加强数据要素供给侧结构性改革,破除政务数据和商务数据流通壁垒,构建公开、公平、公正、可持续、一体化数据要素市场。当前政务数据存在较为严重的“孤岛”现象,政府作为数字经济和实体经济融合发展的参与者,不仅自身应该积极利用数字经济部门的数字技术和产品,推进数字政府建设,而且应当将自身的政务数据进行脱敏后依法依规披露公开,以便实体企业有选择性地使用必要的政务数据资源,促进实体企业在信息完全基础上科学决策、优化资源配置。

第二,强化外部性新型基础设施与公共服务的有效供给。在数字经济和实体经济融合发展中,实体企业数智化转型所依赖的新型基础设施和公共服务较多,诸如公共互联网、大数据存储与云计算中心、数据要素交易场所、数字技术交易撮合综合平台,数据要素、数字技术与数智产品的认证和交易法律规制等基础设施以及相关法律援助,打击电信与互联网诈骗等公共服务供给。由于这些外部基础设施和公共服务存在广泛的社会效益,市场难以提供,就需要政府根据数字经济和实体经济融合发展的客观需要,积极谋划、建设与供给,确保数字经济和实体企业融合发展中有良好的基础设施和公共服务的支撑。

第三,严控数字产业化领域的垄断行为,限制平台企业资本无序扩张。在互联网产业发展过程中,一些独角兽企业凭借其拥有的庞大数字体系与数据要素等优势,充分掌握消费者信息并细分市场,实施三级价格歧视,基本垄断了在线支付以及网络销售等,使数据配置处于无效的“扭曲”状态[24]。另外,少数消费互联网企业倚仗自身在发展过程中形成的资本链无序扩张资本,挤占中小型数字技术企业以及实体(门店)企业发展空间,使实体经济部门的生产者和消费者承受着较高的数字技术和数智产品的价格负担。这就需要政府加强数字经济发展的宏观调控,采取资本扩张限制、最高价格限制、业务种类限制、服务范围限制、税收惩罚等富有弹性的调控措施,以规范数字技术和产品供给端的秩序,保护实体企业和消费者的合法权益。

第四,建設全国统一的数据要素交易市场及制度体系。数字经济和实体经济融合发展不仅要从供给侧培育数字产业化主体,而且要从需求侧引导实体企业加快数字化转型,并对数据要素和数字技术形成现实有效需求,更要政府培育撮合供需双方交易的市场中介机构和线上线下交易场所或平台,并制定完善数据要素市场交易规则和相关法律制度体系。《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等,还不能完全满足数据要素确权、使用、共享、保护以及市场发展的需要[25]。应加快数据要素市场的制度建设与创新,在现有数据制度法规基础上,整合全社会数据制度建设资源,明晰和顺应制度建设需求,先行制定多部门协同配合的规范性文件或部门规章,建立健全包括数据权利、数据流通、数据利用、数据保护、数据治理、数据安全和数据责任等制度在内的数据要素市场制度体系,强化数据要素交易市场信息披露和不合规监管,维护市场交易秩序,在此基础上逐步制定行政法规《数据条例》,为全国人大数据专门立法和修改相关法律提供制度实验基础。

第五,加强数字经济和实体经济融合发展中的政府合作共治。政府间合作有助于提供跨域新型基础设施与公共服务,促进数字经济和实体经济融合发展格局均衡化。一是加强中央政府与地方政府的合作。在中央政府的战略和政策引导下,地方政府应积极贯彻落实中央精神,切实为当地数字经济和实体经济融合发展提供必要的基础设施和公共服务,培育完整的支柱产业生态链,积极引导头部企业带动中小企业数字化转型。二是加强地方政府间横向交流与合作。发达地区政府应在推动数字经济和实体经济融合发展方面为欠发达地区提供必要的财政援助、信息和技术服务、示范场景与经验支持,强化区域联动、基础设施的跨域衔接和经验交流。三是加强国际政府间双边和多边交流合作。对接共建“一带一路”需要,积极开展多边合作交流,加强数实融合领域的招商引资和对外直接投资,积极引导企业“走出去”“请进来”,强化政府对数字经济治理的经验交流,深化数字经济和实体经济融合发展领域的经济联系,助推经济全球化进程。

四、结语

发展数字经济,推动数字经济和实体经济深度融合发展,是当今时代最伟大的经济变革。新时代新征程以中国式现代化推进中华民族伟大复兴,就必须推动中国经济现代化。而推动中国经济现代化的重要抓手无疑是发挥社会主义市场经济的制度优势,通过发展数字经济,打造具有国际竞争力的数字产业集群,深入推动数字经济和实体经济深度融合发展,以农业、工业和服务业的全面现代化建设农业强国、制造业强国、服务业强国,构建现代产业体系,加强品牌建设,推进贸易强国、质量强国建设,提升国民经济双循环效率。而推动数字经济和实体经济深度融合发展,不仅需要立足于实体企业生产经营各环节的数智化转型需求,探索高效匹配的数智化融合模式,更需要建立“有效市场+有为政府”有机结合的数字经济和实体经济融合发展机制,这将是一个漫长且意义逐渐彰显的探索过程,需要调动各方面的积极性、主动性和创造性,甚至需要发扬社会主义互助合作精神,推动企业之间、企业与政府之间、各级政府之间的全方位多层次深度合作,这样方能提升数字经济和实体经济融合发展效能。

参考文献

[1]裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018(9):5-22.

[2]田秀娟,李睿.数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J].管理世界,2022(5):56-74.

[3]赵振,彭毫.“互联网+”跨界经营——基于价值创造的理论构建[J].科研管理,2018(9):121-133.

[4]HEO P S, LEE D H. Evolution of the linkage structure of ICT industry and its role in the economic system: The case of Korea[J]. Information Technology for Development, 2019, 25(3): 424-454.

[5]陈晓东,杨晓霞.数字经济发展对产业结构升级的影响——基于灰关联熵与耗散结构理论的研究[J].改革,2021(3):26-39.

[6]JORGENSON D W. Information technology and the US economy[J]. American Economic Review, 2001, 91(1): 1-32.

[7]刘平峰,张旺.数字技术如何赋能制造业全要素生产率?[J].科学学研究,2021(8):1396-1406.

[8]姜松,孙玉鑫.数字经济对实体经济影响效应的实证研究[J].科研管理,2020(5):32-39.

[9]任保平,孙一心.数字经济培育我国经济高质量发展新优势的机制与路径[J].经济纵横,2022(4):38-48.

[10] 郭倩.打造數字经济与实体经济深度融合新优势[N].经济参考报,2021-09-10(005).

[11] 庄毓敏,储青青,马勇.金融发展、企业创新与经济增长[J].金融研究,2020(4):11-30.

[12] TAPSCOTT D. The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence[M]. New York: McGraw-Hill, 1996.

[13] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[14] 黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017(9):5-24.

[15] 成思危.虚拟经济与金融危机[J].管理评论,2003(1):4-8.

[16] 金碚.牢牢把握发展实体经济这一坚实基础[J].求是,2012(7):24-26.

[17] 马克思.资本论:第2卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2004:101.

[18] 王定祥,彭政钦,李伶俐.中国数字经济与农业融合发展水平测度与评价[J].中国农村经济,2023(6):48-71.

[19] GOLDFARB A, TUKER C E. Digital economic[J]. Journal of Economic Literature,2019, 57(1): 3-43.

[20] 趙敏,王金秋.资本主义智能化生产的马克思主义政治经济学分析[J].马克思主义研究,2020(6):72-82.

[21] 焦勇.数字经济赋能制造业转型:从价值重塑到价值创造[J].经济学家,2020(6):87-94.

[22] 袁澍清,王刚.区块链技术与数据挖掘技术对数字经济发展的推动作用研究[J].西安财经大学学报,2022(4):54-64.

[23] 王定祥,刘娟.乡村振兴中现代农业基础设施投资机制与模式[J].农村经济,2019(3):80-87.

[24] 孔艳芳,刘建旭,赵忠秀.数据要素市场化配置研究:内涵解构、运行机理与实践路径[J].经济学家,2021(11):24-32.

[25] 刘悦欣,夏杰长.数据资产价值创造、估值挑战与应对策略[J].江西社会科学,2022(3):76-86.

Analysis of the Mode and Mechanism of the Integrated Development of Digital Economy and Real Economy

WANG Ding-xiang WU Wei-hua LI Ling-li

Abstract: Promoting the integrated development of digital economy and real economy is a key measure for enhancing the new driving force of real economy, building a modern industrial system, achieving high-quality economy development, and enhancing international competitiveness in China. The study found that the essence of the integration of digital economy and real economy is to rely on the data elements, digital technology and digital intelligence products provided by digital economy sector to restructure and update the factor inputs and production and operation modes of real enterprises, thereby promoting the digital intelligence transformation and upgrading of real enterprises. In practice, the integration of digital economy and real economy is based on the integration of production and operation nodes of real enterprises with digital technology, and has resulted in a variety of different integration models with different functions. In the new era and new journey, to further promote the integration of digital economy and real economy in China, it is necessary to construct an "effective market & active government" division of labor and collaboration mechanism.

Key words: digital economy; real economy; integrated development