雅尔湖石窟保护研究

摘要:位于丝绸之路新疆天山廊道路网上的雅尔湖石窟,见证了南北朝至元代期间亚欧大陆经济、文化和社会发展之间的交流,尤其是西域各游牧民族与中原各民族之间的交流。文章将对雅尔湖石窟作保护现状分析,并从基础研究、数字化保护与展示、合作与交流等角度探讨雅尔湖石窟的保护工作。

关键词:雅尔湖石窟;丝绸之路;文化遗产;石窟保护

雅尔湖石窟位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市交河故城西南河谷岸,地处雅尔乃孜沟两侧黄土崖上。在吐鲁番地区众多石窟群中,雅尔湖石窟开凿时间仅次于吐峪沟石窟,始建于北凉时期,一直沿用到高昌回鹘王国时期,随着回鹘王国的衰落而废弃。现存编号洞窟22个,窟内遗存有精美的壁画和大量的文字题记,是研究丝绸之路上文化交流与历史演进的重要史料。2014年,联合国教科文组织将交河故城遗址正式列入《世界遗产名录》,雅尔湖石窟作为交河故城的有机组成部分,对其保护与开发的工作意义深远。

一、雅尔湖石窟概况

雅尔湖石窟采用的建造技艺为崖内凿洞,并在窟前建筑寺院,如今的遗存主要由主体洞窟和窟前建筑遗址构成。雅尔湖石窟现存编号洞窟22个,分布在雅尔乃孜沟东西两侧的黄土崖上。沟西侧有洞窟15个,分为上下两层,上层自西向东编号为第1—11窟,下层自东向西编号为第12—15窟;沟东岸有洞窟7个,自东向西编号为第16—22窟;其中第1—7窟保存状况较好,其余洞窟保存状况较差,已有部分坍塌甚至完全坍塌。第1—7窟的窟形都为长方形纵券顶,窟内墙壁用草拌泥涂抹平整后,再以白灰涂抹,便于后期壁画创作。这几窟的墙壁上都有文字题记,或刻画或书写,主要以汉文和回鹘文为主。第1、2、3、5、6窟内都有人员长期居住的痕迹,墙壁被长期烟熏变黑,部分窟内还有灶台遗存。

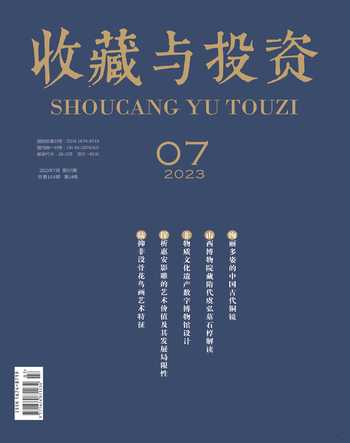

雅尔湖石窟群中各洞窟都以高大为主要特征,窟内装饰壁画较少,仅第4窟与第7窟绘有壁画(图1)。其中第4窟为雅尔湖石窟群的主窟,也是吐鲁番地区最大的长方形纵券顶窟,窟内绘满佛教题材的壁画,且壁画有重绘痕迹;窟内有主尊塑像,是烧香拜佛的礼拜窟,也是僧众讲经说法的宗教活动场所。柳洪亮曾分析,第4窟约是车师前部王室强盛时期所凿建的,后又在高昌回鹘王国时期重绘,其规模与高昌回鹘王家寺院柏孜克里克石窟群中的大型洞窟相比,也毫不逊色①。

2015年,吐鲁番市文物局发布的《雅尔湖石窟调查简报》详细阐述了雅尔湖石窟的保存现状,大部分洞窟都有坍塌风险,严重者已局部坍塌或已完全坍塌。窟内壁画保存状况也令人担忧,除被盗割走的壁画以外,大部分壁画也都受自然风化的影响而漫漶难辨。

二、雅尔湖石窟的病害分析

雅尔湖石窟自开凿之日起,便受到人为因素与自然因素的双重破坏,病害非常复杂,本文根据王金华等在《我国石窟寺病害及其类型研究》一文中提出的石窟寺病害概念,对雅尔湖石窟的载体病患和本体病害作简单分析。

(一)载体病患

石窟寺文物载体是指对文物本体起支撑作用,并与文物本体结构安全密切相关的构造体及地质环境。②吐鲁番盆地在大地构造单元上属于北天山地槽褶皱带范畴,构造断裂较多,雅尔湖石窟位于吐鲁番市西部的亚尔乃孜沟两侧的黄土崖上,石窟岩体主要以砂岩和砾岩为主,强度较低,极易崩解。雅尔湖石窟目前主要存在崖体裂隙和洞窟坍塌等病患,具体表现为:8、9窟完全坍塌;10、12、13窟仅存部分遗迹;15窟窟顶坍塌,窟内落石;17窟窟顶裂缝;19窟坍塌严重,现存墙体有裂隙;21、22窟岩体裂隙。除了岩体强度较低以外,地震可能是造成洞窟坍塌的另一主要原因,据统计,自1900年以来,吐鲁番盆地及其周边地区共发生5.0级以上破坏性地震7次,自1970年以来该区共发生3.0级以上地震43次。③

(二)本体病害

石窟寺文物本体:是指石窟寺洞窟、龛、摩崖等与石窟寺营建关联的构筑物和雕像、壁画、彩塑、题刻等雕刻艺术品,与石窟寺营建、发展演化相关的椽孔、寺院遗迹等,也属于石窟寺文物本体范畴。②雅尔湖石窟的本体病害主要体现在开裂起甲、人类活动破坏、生物活动破坏等方面。

雅尔湖石窟墙体开裂起甲,主要是受自然風化的影响。吐鲁番盆地气候高温干燥,降水量稀少但降雨集中,短期的集中式降水后紧跟着强烈的蒸发作用,使被水汽软化后的墙面急剧变干。强烈的干湿作用使墙体表层开裂起甲,第1至7窟都出现了一定程度上的表层脱落,由此可知,风化的影响应该是造成雅尔湖石窟壁画漫漶的主要自然原因。

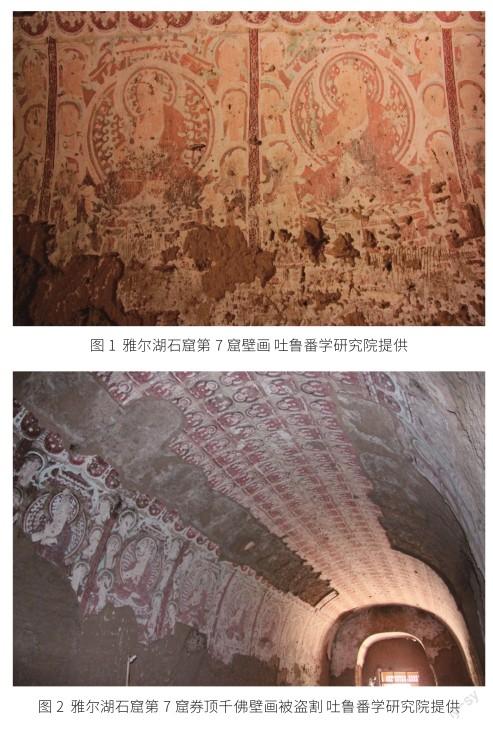

人类活动是对雅尔湖石窟文物本体造成破坏的另一大因素。19世纪末20世纪初,西方探险队多次盗割雅尔湖石窟内的壁画(图2),除此之外,多个洞窟内还发现大量人为刻画与生活的痕迹,曾有人长期在窟室内生火做饭,致使部分窟体墙面被熏黑。

动物活动对雅尔湖石窟文物本体的破坏也不容忽视,窟室内发现大量的蜘蛛结网、蜜蜂筑巢、鸟类粪便等痕迹,如1号窟的鸟粪和2号窟内的虫害。千里之堤,溃于蚁穴,动物活动不仅会伤害窟体表层。长此以往,动物还会深入窟体内部,影响洞窟结构的稳定。

(三)现有保护措施

1957年,《新疆日报》公布雅尔湖千佛洞为新疆维吾尔自治区重点文物保护单位,2001年纳入交河故城,升级成为全国重点文物保护单位。2002年,吐鲁番地方文物局在国务院有关单位的支持下,编制了《吐鲁番地区文物保护与旅游发展总体规划》,对交河故城遗址的保护与开发工作做了总体规划。在此之后,吐鲁番地方文物局对雅尔湖石窟实施了一系列保护工程,2015年实施交河故城雅尔湖石窟崖体抢险加固工程,对雅尔湖石窟崖体及7个洞窟实施了裂隙注浆、锚杆锚固、窟顶防水、表面防风化及土坯砌补等措施。2016年实施雅尔湖石窟壁画保护修复工程,对4号窟和7号窟的现存壁画进行修复;2019年实施交河故城雅尔湖石窟安防系统升级改造项目。这一系列文物保护项目的实施,在一定程度上解决了雅尔湖石窟的安全隐患和病害,有效地保护了遗址本体,延长了遗址的寿命,为今后的研究和展示做好了铺垫。

三、对雅尔湖石窟保护工作的思考

(一)重视壁画临摹复原

对石窟寺遗址有序开展考古调查、价值阐释、艺术研究和成果普及,是石窟寺保护过程中的重要任务。雅尔湖石窟群中大多洞窟都以形体高大取胜,仅第4窟和第7窟绘有壁画,对雅尔湖石窟内的壁画进行研究,能揭示古代吐鲁番地区人民的生活面貌。雅尔湖石窟内的古代壁画总量虽少,质量却很精美,根据吐鲁番地方文物局《雅尔湖石窟调查简报》中的描述,雅尔湖石窟内的壁画已有多处残损,第4窟主室东西侧壁、券顶,后室券顶、西侧壁和第7窟券顶等皆有壁画被盗割,其余未被盗割者也有多处起甲脱落,部分壁画已漫漶难辨。在雅尔湖石窟的保护过程中,应重视艺术价值发掘的基础性研究,着重对被盗割和损毁的壁画进行复原性临摹,力求还原雅尔湖石窟全盛期的面貌,为后续的研究工作和保护工作提供基础资料。

(二)应用数字化保护技术

党中央高度重视数字化发展,明确提出数字中国战略,数字化高科技手段对石窟寺保护研究、展示利用等工作意义非凡。目前,雅尔湖石窟的保护工作还主要集中在本体保护和基础设施建设上,数字化技术的应用还很匮乏,在洞窟展示方面,游客的参观体验会对洞窟造成难以避免的破坏,因此雅尔湖石窟目前并未向社会面开放。

20世纪80年代,敦煌研究院就已开始将先进的数字技术应用到石窟保护和展示工作中,为雅尔湖石窟的保护工作提供了现实借鉴。在保护工作方面,数字化技术能够对洞窟结构和窟内壁画进行高精度的采集,能细致地发现不同类型的病害,为调查窟体稳定性、壁画保护状况和开展后续保护工作提供了技术支持;在研究工作方面,数字化手段能采集到高清晰度、高精度的洞窟形制数据和壁画图像资料,为后续的研究工作提供了详细且准确的资料;在石窟艺术展示方面,通过对数字化手段采集的数据进行存储和加工,将洞窟结构进行数字化还原,特别是将被盗割的壁画在数字化洞窟内还原,能重现雅尔湖石窟繁盛期的面貌,对认识和研究雅尔湖洞窟具有重要意义。数字化展示手段让游客和研究人员足不出户就能欣赏雅尔湖石窟的美,势必会打破石窟展示与宣传工作的时空限制,使雅尔湖石窟保护和开发工作事半功倍。随着今后文物保护工作的推进,在足够的技术和资金的支持下,数字化手段必将在雅尔湖石窟保护工作中发挥越来越重要的作用。

(三)关注热点问题,加强交流合作

1993年,新疆已开始开展世界文化遗产申报工作,因受环境、管理等条件限制,交河故城项目未能成功申报。2006年,丝绸之路申遗工作正式启动,新疆段最终确定的6处申遗点中就包括雅尔湖石窟所处的交河故城。2014年,联合国教科文組织第38届世界遗产委员会会议在卡塔尔首都多哈举行,中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦跨国联合申报的丝绸之路项目被正式列入《世界遗产名录》。

2023年4月25日,首届亚洲文化遗产保护联盟大会在中国西安举行。在此次大会上,来自亚洲22个国家和3个国际组织的150位代表达成了广泛共识并发表了宣言,倡导各国秉承相互尊重、平等相待、开放包容、互学互鉴原则,共同开展文化遗产保护工作。雅尔湖石窟作为丝绸之路重要的组成部分,见证了南北朝到元代期间亚欧大陆经济贸易、文化交流、社会发展的过程,可以申请加入亚洲文化遗产保护联盟的保护项目,加强与丝绸之路沿线国家的文化遗产保护合作,与中外石窟寺保护单位建立良好关系,利用国际学术交流促进对雅尔湖石窟的保护与宣传。

四、结语

作为丝绸之路的重要组成部分,雅尔湖石窟的保护工作任重道远。在做好基础保护工作,使洞窟得到有效保护的前提下,我们还应通过积极的科学研究与合理的开放展示,向公众展现雅尔湖石窟所具有的历史文化价值,真正做到文物古迹保护惠及人民大众,共同保护和传承人类优秀文明成果。

作者简介

牟奎,男,四川广元人,硕士研究生,研究方向为石窟艺术。

参考文献

[1]柳洪亮.雅尔湖千佛洞考察随笔[J].敦煌研究,1988(4):45-50.

[2]陈爱峰,李亚栋,徐佑成,等.雅尔湖石窟调查简报[J].吐鲁番学研究,2015(1):1-13.

[3]王金华,陈嘉琦,王乐乐,等.我国石窟寺病害及其类型研究[J].东南文化,2022(4):25-32.

[4]冯先岳,赵瑞斌,李军.吐鲁番盆地地震地质初步研究[J].内陆地震,1994(2):97-108.

[5](德)A.格伦威德尔.新疆古佛寺1905—1907年考察成果[M].赵崇民,巫新华,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[6]王金华,陈嘉琦.我国石窟寺保护现状及发展探析[J].东南文化,2018(1):6-14,127-128.

注释

①柳洪亮:《雅尔湖千佛洞考察随笔》,《敦煌研究》,1988年第4期第45-50页。

②王金华,陈嘉琦,王乐乐,等:《我国石窟寺病害及其类型研究》,《东南文化》,2022年第4期第25-32页。

③冯先岳,赵瑞斌,李军:《吐鲁番盆地地震地质初步研究》,《内陆地震》,1994年第2期第97-108页。

——围棋