张謇书法探赜

沈逸飞

摘要:张謇一生都处于中国社会最为动荡的时期。作为光绪甲午状元,其书法艺术的成就颇高。一生勤于书法,提出“尽应世之用”的学书理念,注重勤奋求实的学书态度,注重书学法度,并在当时的社会背景之下鬻字济民,对近代中国书坛有巨大的促进作用。本文试图从以上角度探赜张謇书法的影响。

关键词:张謇;书学法度;尽应世之用;鬻字济民

张謇(1853—1926年),江苏南通海门县常乐镇人,字季直,或字树人,号啬庵,人称“啬公”,为光绪二十年状元(1894年),但仅一年之后,1895年,因不满官场现状,辞官返回南通老家,在南通城西北侧的唐闸创办了大生纱厂 ,开启了“实业救国”之路。他还提出了“父实业,母教育”的理念,并在南通当地大兴教育之风。辛亥革命之后,张謇担任了当时南京政府的实业总长一职,其还开办医院,创立中国第一家博物馆等,推动地方事业的发展,想通过此法来拯救当时风雨飘摇的国家,其被后人冠以“张南通”之美称。

一个人艺术成就的发展,必然与当时的社会、政治、经济、文化背景紧密相连。张謇所处的时代是中国文化转型的第四个转折时期,属于新旧文化交替的时代,各种文化理念和思潮在当时的社会背景下激烈碰撞,中西方文化之间激发了一系列矛盾。正因如此,把张謇的书法置入当时特定的社会环境中去探赜,才能更好地解释张謇书法艺术的成就。

一、求学之路与馆阁体

张謇出生于一个普通家庭,祖上都是以务农为主,幼年时期便显露其聪慧过人的天资,三岁时便能背诵《千字文》。为了改变命运,其父对于他的培养不遗余力,张謇很小时就被父亲送往私塾学习。十二岁上私塾时,私塾先生出上联:“人骑白马门前去”,其对曰:“我踏金鳌海上来”,可见张謇的文化功底。

作为当时的读书人,都离不开科考,那就必须书写,张謇从15岁开始参加科考到41岁中状元。其前半生大量时间的书写,都要符合当时科举考试的要求,即“馆阁体”的书写。

“馆阁体”指因科举考试制度而形成的考场通用字体,起源于明永乐时期。其当时翰林院沈度的书法风格秀润华美,正雅圆融,深受明成祖朱棣赏识,士子争相仿效,遂成标准书体,又称“台阁体”,其特点以乌黑、光亮、方正为主。清代流行的馆体有着极强的功能性和功利性,其主要適用于当时的科举考试、官方的文书传递、书籍的编撰等,这些都是属于公事,不得马虎和懈怠,而科举考试使用馆阁体,也表现出极强的功利性。张謇早年学书,师法古人,从颜鲁公开始,到欧阳询、褚遂良等,转益多师,勤学苦练,有“同光书法第一”之美称,其师温同龢对其书法评价颇高,赞曰“字亦雅,非常手也”。从《张謇全集》的记录中可以看出,张謇把读书写字当成日常,例如:

十四日,读《殷本纪》,写白折一开。

十八日,写白折一开

十九日,临白折一开

二十四日,写白折,大卷

一日,写字,定每晨大卷一开,白折一开,大卷字五十[1]。

上述文字中的“白折”“大卷”在康有为的《广艺舟双楫》中有明确阐述:“今应制之书,约分二种,一曰‘大卷,应殿试者也,一曰‘白折,应朝考者也。”[2]由此可见,无论是“大卷”还是“白折”,作为应制之书,其书法风格都是典型的“馆阁体”。作为考生的张謇,在平时学书时自然也无法避免。例如张謇早年的作品,代表作有《四时读书乐》,其用笔刚劲有力,结体方正,但是随着科举高中之后,张謇努力想摆脱馆阁体带来的影响,又学习孙过庭的《书谱》、怀素的草书等,想以此来改变其书写风貌。晚年的代表作有《东奥山庄记》等,用笔舒缓,结字灵动,在书风上发生了巨大的改变。

二、张謇的书法风格

虽然从年少到青年时期多以科考为首要任务的张謇,花费了大量的时间在馆阁体上,但后期其“转益多师”,五体皆临,书学多家,勤学苦练,逐渐形成了属于自己的书法风貌。以楷书为例,从现存的张謇书法中可以窥见,张謇的楷书带有明显的颜体笔意,与其早年临习颜鲁公的《郭家庙碑》有关,在光绪十四年(1888年),就把《郭家庙碑》定为晨课,反复练习,用笔果决,筋骨相连,不拖泥带水;但在结字上,又取法欧阳询,是其临习《九成宫醴泉铭》,学得结字相对内敛,不张扬,并且这一习惯与常年馆阁体的书写有一定的关系;另外张謇从褚遂良的《枯树赋》习得用笔的轻盈,使得书写的整体感觉在规矩中见飘逸之感。

张謇的隶书,其学习《华山庙碑》和《礼器碑》较多,尤喜《礼器碑》。《礼器碑》整体结体严谨,字法规范,动静结合,给人以庄重典雅之感。张謇对此碑反复锤炼,使其后期隶书挺拔有力,形成了筋骨俱佳的隶书功底。

张謇的行书,不仅是张謇所花学习时间最多的书体,也是其重要的社交表现手段。张謇的行书,取法多家,但主要书者,学习黄庭坚和褚遂良,尤其是褚遂良,对张謇的行书影响颇大,从同治十二年临习褚遂良的《枯树赋》,后学习黄山谷,并对其有独特见解,张謇认为黄山谷字形取法欹侧相生,用笔刚柔相济,在给其儿子张孝若的手札中这样说道:“近来学山谷郑太夷嫌纵,陈弢庵嫌拘。儿若从山谷所得笔法处下手,用重笔正锋直入,三五年后可接踪郑、陈矣。”[3]其对当时学习黄山谷的有名书家做出点评,认为郑孝胥在书写时过于放纵,陈宝书过于严谨,并没有习得黄山谷的精妙所在。

书写习惯和方式对于书者来说有着巨大的影响,张謇书写时最大特点为悬肘。悬肘,就是在书写时把纸笔之手整体悬空,不与桌子产生接触。此方法在书写大字时极为有效,是需要大量训练的支撑才能表现大气象的书风。悬肘主要得益于他的恩师张裕钊。张裕钊,字廉卿,号濂亭,晚清著名书法家、教育家,“曾门四学士”之一,被康有为称为“千年无比”。他的书法另辟蹊径,极好地融合了北碑南帖,独创“张体”,深刻影响了一代代书坛门生,其书风更是远播日本,其日裔弟子宫岛咏士在学成归国后,创办了“善邻书院”,“善邻书院”使张氏书风传承至今。张裕钊对于张謇不论是在书法方面还是在后面创办实业救国方面影响极其深远。张裕钊书写时悬腕的水平,张謇在日记中曾这样记录:“庚辰秋,侍杖履由江而淮至泲南,舟中晨起,作书如故,登舆则悬牙管于襟扣,撮管运腕,空中作书。”

张謇的书法,师承古人,注重法度,名师引路,刻苦踏实,反对走捷径。他坚持不懈的学书态度、严谨的学习方式,成就了一代书家。张謇的书法贯穿了其一生,在其去世前的一月,他依旧在临习怀素的草书《四十二章经》。在《南通张季直先生传中》,其子张孝若曾回忆:“我父在逝世前十四天还要写字,可是执不了笔,动不起来。”

张謇在临习的过程中,求精求细节,注重法度的严谨。1926年,在为学生演讲时,他就说道:“写字须一笔一画均有着落,注意于常人所忽略之处。”在学习黄山谷时,张謇提出“山谷书于平直处、顺逆处须注意,须观山谷谨严之字,乃能悟其笔法”,由此强调通过细微的观察发现古人书写时的用笔,遵循法度。

三、尽应世之用的书法观

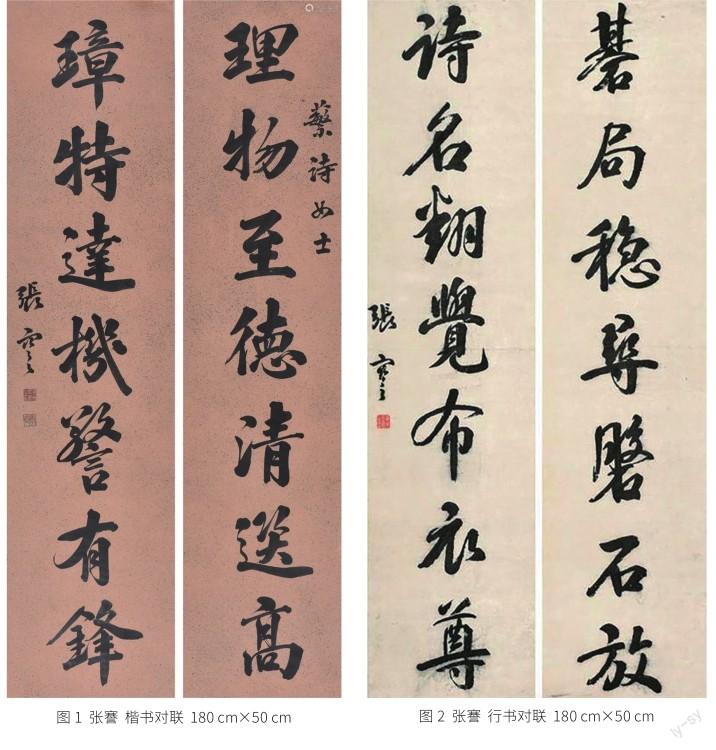

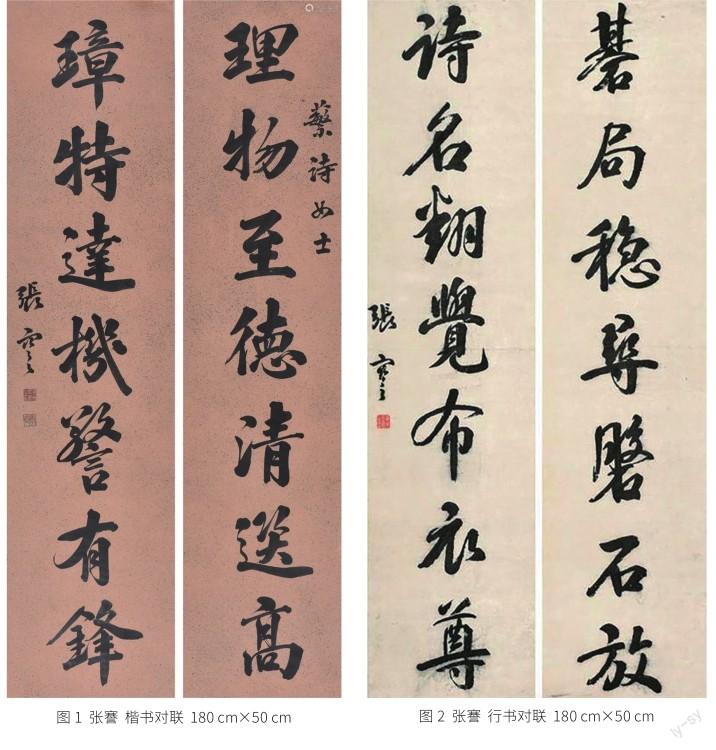

张謇“尽应世之用”的理念,在书法上也体现得淋漓尽致,从现存张謇的书法作品上来看,其创作的大量作品极具实用性和功能性。张謇年少成名,不少人慕名求其书法作品,在20岁左右,自称“索书者众”。在应酬书法中,书法形式其一是以对联、扇面为主,其二主要包括刻碑、题字等,其三是手札、日记等。

在张謇的日记中有这样的记载:“连日为人佣书,可厌也。”[1]可看出其为应酬所书之多,写得越多,鬻字换钱,助其实业,贯穿了张謇一生。刻碑、题字是因为张謇在其暮年,为南通不少学校、景观题字,如《通州师范学校礼堂联》《通州师范附属小学校训联》《重建宋文忠烈公渡海亭记》等。这样的作品具有极强的社会功能性,以楷书或行楷为主(图1、图2),方便辨识,增加了书写内容的传播。手札、日记是张謇平日书写的重要表现形式,内容不仅表现了张謇的书法风格,還展现了其思想主张,为了解清朝末年的政治、文化、社会背景提供了珍贵的材料。

四、鬻字济民

鬻字,即卖字,这样的风气出现在清代中期的扬州。当时扬州盐产业发达,促进了当地经济发展。经济的繁荣,为文化的兴盛提供了条件,当地的商贾好客尊士,促成了艺术市场的形成。到了清代晚期,官员鬻字成为一种风潮,而张謇也通过鬻字换钱,是其书法活动的主要类型之一。

张謇在1895年辞官回南通创办大生纱厂之初,因为经费紧缺,就到上海卖字集资筹款。在《张謇全集》中这样记载,1899年,张謇“留沪两月,百计俱穷,函电告于股东者七次,无一答,仍以卖字给旅费”,由此可见,在张謇事业的初期阶段,其书法体现了实用性和重要的社会价值。伴随产业的发展壮大,其书法在后续的发展过程中发挥了更加重要的作用,如为慈善公益、筹办学校等。张謇鬻字大体可以分为两个时期,光绪三十二年(1906年),其主要为创建实业卖字筹款;民国五年至十一年(1916—1922年),主要为筹建盲人学校和受灾后的南通鬻字。1922年,当时的《申报》中就登有“张謇鬻字的广告”,广告中写道:“南通前年歉,去年灾,农饥商疲,而金融滞。下走岁入太觳,而所负地方慈善公益之债,年费巨万……不论所得多寡,限断一月,此一月内,定每日捐两小时于字,无一字不纳于鬻。”[4]在1924年,张謇又发布《为慈善鬻字启》,继续为公益事业作出贡献。

受到当时社会大环境的影响,张謇并没有单纯地把书法当成一门艺术,而是赋予其更多的社会功能,把鬻字看成一种经济行为,以此维持自己创办的实业和支撑自己的公益慈善活动。有云“鬻字一月,任何人能助吾慈善公益事业,皆可以金钱使吾之精力”;在张謇的日记中,更是详细地记载了其鬻字的过程和收入,可见其对自己这一行为非常重视。如在1917年,张謇在给教育家黄炎培的书信中更加清晰地表达了这一思想观念,他写道:“今仆鬻字,自犹劳力博钱也,较买字者犹以钱酬劳力值也。”[5]

总的来说,张謇是中国近代史上一位杰出的企业家、教育家,他的书法艺术在中国书法艺术史上也占有重要的地位。他的书法作品具有高度的艺术价值和文化内涵,同时也为后来的书法家提供了重要的创作借鉴和理论指导。他的书法艺术还蕴含着深刻的哲学思想和人生态度,展现了中华民族的精神面貌和时代精神。虽然他的书法艺术也存在一些局限性和问题,但这并不能否定其在中国书法艺术史上的重要地位和影响。我们应该从中汲取艺术创作灵感和精神力量,为中华民族优秀传统文化的发展和传承作出应有的贡献。

作者简介

沈逸 飞,男,汉族,江苏人,助教,研究方向为书法篆刻。

参考文献

[1]曹从波,杨桐.张謇全集:第六卷[M].南京:江苏古籍出版社,1995.

[2]康有为.广艺舟双楫[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[3]李明勋,尤世玮.张謇全集(第三册)[M].上海:上海辞书出版社,2012.

[4]张若孝.南通张季直先生传记[M].台北:台湾学生书局,1974.

[5]曹从波,杨桐.张謇全集:第四卷[M].南京:江苏古籍出版社,1995.

——评《通商发展研究:张謇实业强国梦的当代实践》