环境影响评价教学中思政元素渗透的探索与实践

王鹏 刘晓东 华祖林 褚克坚 顾莉

[摘 要]课程思政建设已成为高校课程体系改革的重要内容之一。在新时代中国特色社会主义生态文明建设的大背景下,环境影响评价作为环境科学与工程的专业主干课,非常适合扮演课程思政建设的“先行者”角色。然而,如何在课程教学过程中自然融入思政元素,实现立德树人与育人育才的有机结合,是授课教师亟须解决的关键问题。文章通过梳理环境影响评价教学内容中专业知识与思政元素的结合点,精心挖掘设计思政元素,探讨润物无声、情感共鸣的课程思政教学途径,以实现对学生的价值引领、促进学生的专业学习。

[关键词]环境影响评价;思政元素;立德树人;课程思政

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)08-0092-04

引言

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,高校思想政治工作要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面;要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。

环境影响评价是对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,并进行跟踪监测的方法与制度,是贯彻“预防为主”环境保护方针的重要手段。环境影响评价课程作为高等院校环境科学与工程的专业主干课,其教学目标是使学生了解环境问题的根源、环评理论发展历程,培养学生的环保意识和可持续发展理念;让学生熟悉我国环境保护法律法规及制度体系,掌握污染源调查与工程分析方法,地表水、大气、噪声、生态等环境要素的环境现状调查与评价,环境预测与评价及环境风险评价的基础知识;使学生初步具备编制一般建设项目环境影响报告书的能力;培养学生自主获取环评领域专业知识、分析和解决实际工程环境影响评价复杂问题的综合能力,同时为学生毕业后参加环评工程师职业资格考试、从事“环保管家”等相关工作打下坚实基础。

通过分析本课程的教学目标,结合立德树人根本任务,确立本课程的思政育人目标,即以习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的理念为核心,使学生在掌握环评专业知识的同时,领悟新时代中国特色社会主义生态文明建设的内涵、深刻理解经济发展与环境保护的辩证关系、践行绿色发展方式和生活方式,努力培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任感,使学生厚植爱国情怀、提升专业素养,激发学生的奋斗热情,培养学生的综合素质、创新精神,使学生树立可持续发展理念,强化学生的新时代生态文明建设社会责任感和历史使命感。

一、思政元素映射与融入点

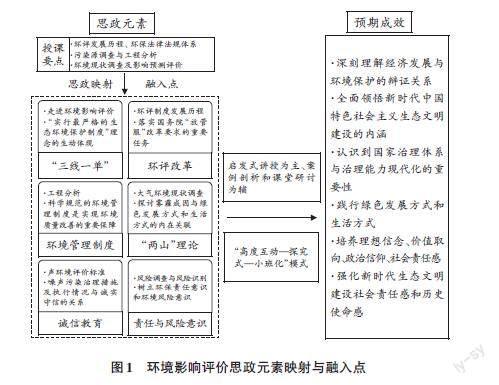

环境影响评价课程的专业知识包括环评发展历程、环保法律法规体系、工程分析,以及地表水、地下水、大气、噪声、生态、风险等要素的环境现状评价及预测评价内容,蕴含了新时代生态文明建设内涵、经济发展与环境保护的辩证关系、“放管服”改革、个人与企业诚信、国家治理体系和治理能力现代化、绿色发展方式和生活方式、环保责任意识和风险意识等诸多思政元素。结合课程教学内容安排,其思政元素映射与融入点如图1所示。

党的十九届四中全会将生态环境保护制度列入坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,这标志着党的十八大以来初步完成的生态文明建设的制度设计正在内化为国家治理体系的重要组成部分。在这一背景下提出的实施“三线一单”生态环境分区管控制度是贯彻落实党的十九大精神、加快推进生态文明建设和生态环境保护的重要举措,是“实行最严格的生态环境保护制度”理念的生动体现,是实施环境影响评价改革的重要举措。积极推进构建生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单制度,为战略环评和规划环评切实落地提供了保障,在优布局、控规模、调结构、促转型中发挥了巨大作用。在“走进环境影响评价”章节的讲授过程中,教师可通过介绍“三线一单”制度的背景、建设内容及具体案例,促进学生全面掌握该制度的基本概念,准确理解“三线一单”与生态环境保护制度的辩证关系,深刻领会生态空间分区管控的现实意义。

2016年7月15日,环境保护部印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》,提出环评改革的指导思想是“以改善环境质量为核心,以全面提高环评有效性为主线,以创新体制机制为动力,以‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段,强化空间、总量、准入环境管理,划框子、定规则、查落实、强基础,不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系”。2019年1月21日,生态环境部办公厅印发《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告(暂行)》。在讲授“环评制度发展历程”章节的过程中,教师可重点介绍生态环境保护部门持续深化环境影响评价改革实践:下放环评审批权限,取消竣工环保验收行政许可及环评机构资质管理,建立环评机构和环评工程师诚信管理系统。环评领域简政放权力度之大、措施之有力、效果之明显,前所未有。通过一系列環评改革举措,更充分地发挥了环评源头管控作用,进一步落实了国务院深化“放管服”改革要求。

2016年11月10日,国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》,对完善控制污染物排放许可制度,实施企事业单位排污许可证管理做出部署。2018年1月10日,原环境保护部又发布了《排污许可管理办法(试行)》,进一步加强了排污许可制度与环境影响评价制度的有效衔接。2018年3月27日,生态环境部发布了《污染源源强核算技术指南 准则》等五项国家环境保护标准。在讲授“工程分析”章节的过程中,教师可以重点介绍污染物排放许可制度及污染源源强核算技术指南等一系列文件和规范的主要内容,指出排污许可制度促进了各项环境保护管理制度的衔接,形成了法律体系完备、技术体系科学、管理体系高效的控制污染物排放许可制;《污染源源强核算技术指南 准则》规范了源强核算方法,夯实了建设项目环境影响预测的基础,提高了源强核算的规范性、科学性和操作性。该部分内容的讲授可使学生深入理解建立科学规范的环境管理制度是实现环境质量改善的重要保障,认识到国家治理体系与治理能力现代化对于坚持和完善中国特色社会主义制度的重要性。

2013年9月10日,国务院印发《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”),提出一系列大气污染防治和控制措施,明确了大气污染防治总体思路,提出10条35项重点任务措施,对到2017年全国及重点区域、重点城市的空气质量改善提出了具体的要求。在讲授“大气污染基础知识”章节的过程中,教师可采用最新研究成果,说明近年来我国大气污染治理成效。例如,2019年发表于PNAS的论文“Drivers of improved PM2.5 air quality in China from 2013 to 2017”,评估了2013~2017年间我国大气PM2.5污染的改善情况和健康效益,定量分析了“大气十条”各项政策对空气质量改善的贡献。2017年,全国人群PM2.5暴露水平从61.8 μ/m3降至42.0 μ/m3,下降32%;减排和气象条件变化对全国人群PM2.5暴露水平下降的贡献分别为91%和9%。以上数据说明我国大气环境质量持续改善,人民群众幸福指数逐渐提高,体现了我党“执政为民”的理念,这些成果的取得与大力践行绿色发展方式密切相关。

社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核,体现了社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征,反映社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求,是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达。诚信作为公民道德规范的基本内容之一,是从个人行为层面对社会主义核心价值观基本理念的凝练,是人类社会千百年传承下来的道德传统,也是社会主义道德建设的重点内容,它强调诚实劳动、信守承诺、诚恳待人。在讲授“声环境评价标准和规范”章节的过程中,教师应强调遵守《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规对环境保护的重要意义。达标排放是一种承诺、一种诚信,更是一种素养。教师可通过介绍噪声污染治理措施及执行情况,强调噪声防治是保障城市正常运转的重要民生工程,与人们的日常生活息息相关,是为人民谋福祉的民心工程,并对学生进行道德教育。

新时代中国特色社会主义生态文明建设的理论体系源于马克思主义生态观、中国共产党执政以来对环境与发展问题积累的正确思想与行动经验、中华优秀传统文化中的生态智慧和世界可持续发展理念,深刻揭示了人类社会发展进程中经济发展与环境保护的一般规律,回答了生态文明建设的历史规律、根本动力、发展道路、目标任务等重大理论课题,为开创我国绿色发展的新局面提供了强大的理论支撑和实践指导,是推动生态文明和美丽中国建设的根本遵循,为构建人类命运共同体贡献了思想和实践上的“中国方案”。在讲授“生态环境影响评价”章节时,教师可通过介绍习近平总书记关于新时代中国特色社会主义生态文明建设的理念内涵,说明习近平生态文明思想的核心理念“人与自然和谐共生”“山水林田湖草是生命共同体”与中华优秀传统文化中“天人合一”“道法自然”“众生平等”的生态思想一脉相承,使学生正确理解经济发展和生态环境保护的辩证关系,深刻领悟“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的道理。

环境风险评价是环境影响评价的重要内容,一旦发生环境风险事故,可能会造成严重环境污染,甚至引发人员伤亡、重大财产损失,并产生恶劣的社会影响。在“环境风险评价”章节讲授过程中,教师可以“8·12天津滨海新区爆炸事故”为例,回顾该起事故给人民生命及财产造成的巨大损失,分析事故发生的主要原因,从该起事故中总结教训:在工作过程中,企业和员工要不折不扣地落实各项操作规程和规范要求,积极参加环境风险应急预案演练,强化环境风险防范措施。通过对该部分知识的讲解,使学生牢固树立环保责任意识和环境风险意识,深刻理解“环境风险影响深远,安全责任重于泰山”的重大意义。

二、教学方法探索与实践

课程思政教学可采用以启发式讲授为主、案例剖析和课堂研讨为辅的方式,首先强化课程思政元素的全程映射与融入,寓道于教,寓德于教,寓教于乐,将专业课与思政课知识点相互融合,在向学生传授专业知识的同时引导学生树立正确的价值观。同时,探索“高度互动—探究式—小班化”模式,开展课程教学实践,由3~5名学生组成研讨小组,围绕国内和国际环保热点与焦点问题设置课程讨论议题,采用课堂研讨、辩论和PPT展示等多种形式開展课程思政教学,将考核结果纳入课程总成绩评定。此外,依托环境影响评价慕课平台建设,实现课程思政与在线开放课程的结合,促进课程思政教学资源在更大范围内实现共享。

(一)面向生态文明建设国家重大需求,强化课程思政的全程映射与融入

本课程内容蕴含着新时代生态文明建设内涵、国务院深化“放管服”改革等诸多思政元素。教学团队紧跟当前环境治理新形势,重构课程知识体系,梳理教学重点、难点,使教学内容与时俱进,实现思政元素的全程映射与融入。例如,在讲解“环评制度发展历程”时,教师强调环评制度改革是落实国务院深化“放管服”改革要求的重要任务;在讲解“大气环境质量现状调查与评价”时,让学生探讨雾霾成因与绿色发展方式、生活方式的内在关联。这样,使思政教育与本专业发展及行业要求接轨,使学生在掌握环评知识和技能的同时,深刻理解经济发展与环境保护的辩证关系,领悟生态文明建设的内涵,认识到国家治理体系和治理能力现代化的重要性,引导学生践行绿色发展方式和生活方式,树立环保责任意识和风险意识,树立正确的科学观、人生观和价值观,显著提高思政教学和专业教育成效。

(二)探索“高度互动—探究式—小班化”教学模式,增强课程思政教学效果

通过“高度互动—探究式—小班化”教学模式,由3~5名学生组成小组,围绕国内和国际环保热点与焦点问题设置课程讨论议题,采用课堂研讨、辩论会等形式,分组开展不同主题的研讨与辩论。例如,在“大气环境影响评价”章节的讲授过程中,教师以“雾霾成因与绿色发展方式、生活方式”为主题,由3~5名学生组成小组,开展分组研讨。教师首先讲解雾霾是特定气候条件与人类活动相互作用的结果,高强度人类活动必然会排放大量细颗粒物(PM2.5),一旦排放强度超过大气稀释扩散能力,细颗粒物浓度将持续积聚,此时如果风速小、大气稳定度高,极易出现大范围的雾霾。这样,引导学生思考有哪些举措可以改善大气环境质量,比如改变过多依赖高耗能、高排放产业的发展模式,推动产业转型升级,乘坐公共交通,调整能源结构,严格节能环保准入等,推动形成绿色发展方式和生活方式。热点问题的研讨能够使学生更加敢于和善于表达,更加关心国家发展和民族振兴大事,同时让学生树立严谨的科学态度,提高学生的思辨能力和科学素养。

(三)依托环境影响评价慕课平台,实现课程思政与在线开放课程的全面融合

近年来,我国在线开放课程建设与应用蓬勃发展,已经建成了10多个全国性的慕课平台,以跨区域、跨校、跨专业等各种形式组建的慕课联盟覆盖面逐步扩大,管理制度和推进措施逐步完善,对高等教育教学改革产生了深刻影响,促进了优质教学资源的大范围共享,也给思政课程改革和发展提供了新的思路。在新时代信息技术与教育教学深度融合发展的背景下,在线开放课程是深化教学改革、提高教学质量的重要抓手,可以将课程思政教学全面融入在线开放课程建设,充分发挥在线开放课程开放性强、参与灵活、资源丰富、受众面广的优势,不断创新和改革思政教学模式,促进思政课程改革发展。

河海大学的环境影响评价课程于2023年入选第二批国家级一流本科课程(线上一流课程),教学团队在中国大学MOOC平台面向社会开设了“环境影响评价”在线开放课程(https://www.icourse163.org/course/HHU-1207109807),已面向社会连续开设了3期慕课课程,在线学习人数达15381人,视频观看共计81687人次,文档浏览共计57051人次,参与随堂测验共计17170人次,参与随堂讨论共计4510人次,参与单元测验、作业共计8978人次,线上讨论总帖数共计7167篇,课程评价4.7分。教学团队利用在线开放课程平台,将相关课程思政教学视频同步线上发布,进一步扩大了环境影响评价课程思政教学的受众面,提升了教师的思想政治素养,增强了教师的立德树人能力。

三、结语

在新时代中国特色社会主义生态文明建设的大背景下,环境影响评价课程作为环境科学与工程的专业主干课,非常适合扮演课程思政建设的“先行者”角色。教学团队通过在课程教学活动中开展课程思政元素融入的探索与实践,将思想政治工作贯穿教学全过程,使学生在掌握环评专业知识和技能的同时,更加深刻地理解了经济发展与环境保护的辩证关系,全面领悟了新时代生态文明建设背景下环境科学与工程专业的内涵,认识到国家治理体系和治理能力现代化的重要性,自觉践行绿色发展方式和生活方式,树立环保责任意识和风险意识。上述教学实践成果对于相关课程开展课程思政教学具有重要的借鉴意义。

[ 參 考 文 献 ]

[1] 习近平: 把思想政治工作贯穿教育教学全过程[EB/OL]. (2016-12-08)[2019-11-28].http://www.xinhuanet.com//politics/2016-12/08/c_1120082577.htm.

[2] 吕家根,张成孝,杜建修,等.分析化学“课程思政”重构的思考和教改探索[J]. 大学化学, 2021,36(3):91-94.

[3] 黄雪, 张步宁, 舒绪刚. 化工原理教学中渗透思政元素的探索与研究[J]. 大学教育,2021(4):107-109.

[4] 张晓东,黄远东,周海东,等.环境工程专业课程思政教学改革与实践[J]. 高教学刊,2021(10):143-146.

[5] 毛双. 物理化学课程教学中的课程思政:以“水的相图”为例[J]. 大学教育,2021(4):97-99.

[6] 蔡小春,刘英翠,顾希垚,等.工科研究生培养中“课程思政”教学路径的探索与实践[J]. 学位与研究生教育, 2019(10):7-13.

[责任编辑:周侯辰]