探秘清香型白酒发源地山西吕梁醉美杏花村

醉美团队

“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”

这里的“天”说的并不是我们头顶的天空而是青藏高原,发源于此的黄河,从巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地流出,切开峡谷、串起盆地,然后奔流而下,流经黄土高原、内蒙古高原以及华北平原,进而流入渤海。

黄河,流淌于华夏的空间与时间之中,而人类文明就在此绽放。游牧、渔猎、农耕,都离不开水,河流的脉动成就了人类文明的变迁与融合。有人说,“黄河是华夏时空中伟大的连接者,以滔滔不绝之力,突破阻隔、勾连万物,从而塑造滔滔不息之国家”。在黄河悠长的流域中,首先崛起的是中游地区,随即,诸多文明如群星般地散落在整个黄河流域。受自然环境影响,中游地区跃升成为了文明中心,山西,就在其中。黄河有许多支流,汾河仅次于渭河,是其第二大支流。汾者,大也,汾河即以此得名。

如同黄河是华夏子孙的“母亲河”,汾河则是三晋儿女的“母亲河”。进入三晋大地的黄河,受吕梁山的阻隔转头南下,出壶口、下龙门,在风陵渡口左拐,继续向东奔流。与之并行的汾河,发起于一连串的地堑盆地,受吕梁山、太行山等经向构造体系影响,在历史的冲刷与变迁中形成了当下的水系形态——全长713公里,流域面积39721平方公里,占据了山西总面积的25.5%。其沿途支流有潇河、文峪河、浍河等,星罗棋布。两河撑起的山西,从地图上看,形状略像平行四边形,地势从东北斜向西南,内部起伏不平、河谷纵横。虽是黄土覆盖的山地高原,但也涵盖了丘陵、台地与平原等地貌。所谓“两山夹一川”,东西两侧为山地和丘陵隆起,中部为一列串珠式盆地沉陷,平原分布其间。西部是以吕梁山为主干的黄土高原,东部是“天下之脊”太行山构成的块状山地屏障。

汾酒

大山绵延、大河亘古,山水环抱下的山西,诞生了最早的农业。

大凡农作物都是由野草进化而来,黍稷便是由野生稷进化而来。野生稷子粒是粳性的、没有糯性的,曾被原始人类作为赖以生存的植物进行采集。最适宜野生稷生长的地方,正是山西。因为,山西有黄土。

美国黄土学家普姆皮利认为,黄土在人类历史上发挥过重要作用,特别是中国的黄土。因为黄土土层深厚,物理性能好,保蓄水分的能力强,可以保障野生稷顺利生长、发育、繁衍后代。黄土,形成于第四纪时期的土状堆积物,由黄灰色或棕黄色的尘土和细粒组成,质地均一,疏松、多孔隙。

研究表明,山西的黄土来自里海以东、北纬35°到45°之间大片内陆沙漠盆地,上升气流将粉尘颗粒输送至高空,进入到西风环流系统,随着西风带的高空气流自西向东及东南飘移,受太行山阻挡而沉降,粉尘颗粒堆积后,在生物化学风化作用下形成黄土。中国最早栽培的作物黍稷,就是在這样的土层中生长、蔓延。

黍稷在古老的岁月中生长,种子、孢粉被风吹落,埋入土中,一层又一层。1954年,“黄土之父”刘东生发现,显微镜下的黄土中,有大量的植物孢粉。这些埋藏在土层深处的孢粉,在雨水与河水冲刷后产生了一缕清香。后来,这缕清香成了一种酒的特质。这种酒,正是诞生于黄河、汾河流域的汾酒。

更确切地说,是诞生于山西腹地杏花村的汾酒。

清代文人曹树谷在《汾酒曲》中写道:“神品真成九酝浆,居然迁地弗能良。”明确表示,离开杏花村便无法酿造出与汾酒一样的清香美酒。

一方水土养一方人,一方水土酿一类酒。杏花村的水土有何特别之处?从风水学上说,位于晋中盆地的杏花村,位置得天独厚:西有“吕梁臂弯”,东有汾河流过;北靠吕梁山主脉,南面一马平川的晋中平原。

吕梁山脉在山西境内延伸四百余公里,由北向南看,可以发现蜿蜒之中存在两个较大的拐弯之处,一是交城到文水,二是汾阳到孝义。进入汾阳地界,吕梁山的走向突然转向东南,山体也变得细窄,与东面的太岳山形成合围之势,二者交汇之处则是岩溶大泉——郭庄泉。位于郭庄泉岩溶水系的“上游扇面”正中央的杏花村,恰好被两个“拐弯”拥抱入怀,这就使得杏花村的气候生态温润清爽,极具独特性。

身处黄河中下游,杏花村是典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,年平均气温不低于0℃,年积温介于3200℃到4500℃。冬季,北部会有来自内蒙地区的冷风吹袭,略显寒冷;夏季,南部有来自黄淮海平原地区的暖湿气团滋养,颇为温和。

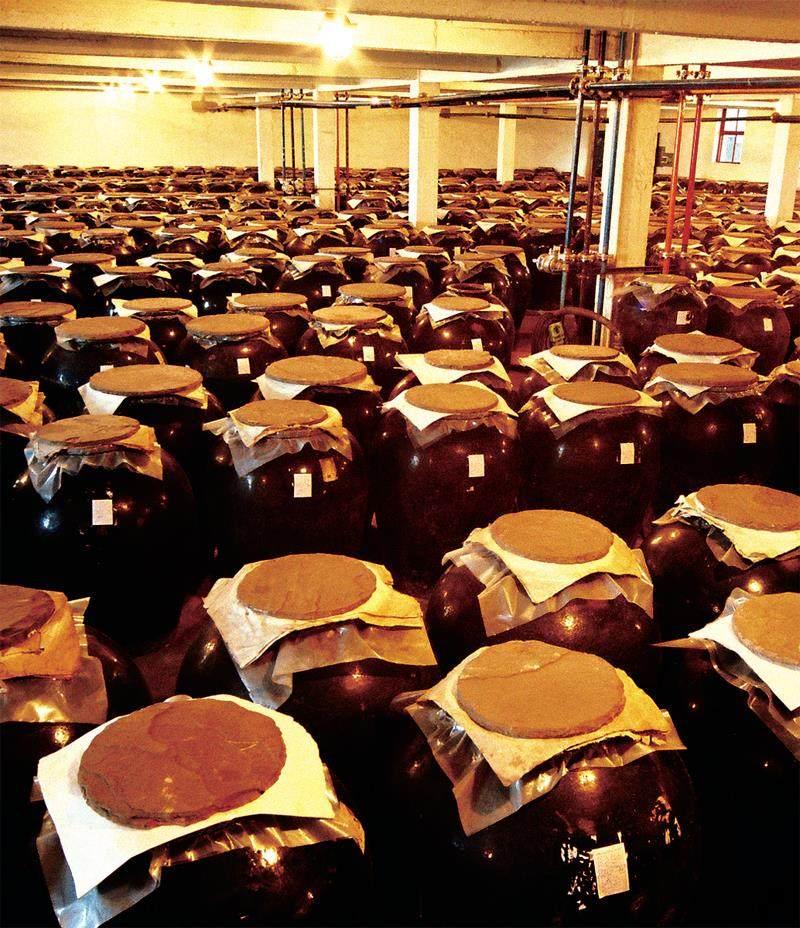

地缸

陶缸酒库

雨量充沛、温润清爽,这是清香汾酒格外偏爱的气候生态。

扎根于黄土塬与冲积扇之间的杏花村,土质以离石黄土为主,夹有亚砂土和亚黏土,微量元素丰富、微生物菌落活跃,而且土层较厚,土壤表层有机质含量高,平均含量为1.9%,透气性好、酸碱度偏高,pH值为7.0~8.2,含盐度低。离石黄土结构中,铜、镉、镍、锰、氟等微量元素高于全国平均值,而这些正是人体健康与生命维护所必需的元素。

微生物多样性、微量元素丰富性,是汾酒清香、清爽风味的源头之一。

然而,离石黄土结构也存在着一些有害物质,如果侵入到酿酒之中,酒质必然会受到影响。因此,杏花村人选择了地缸,从而酿出了最干净的清香汾酒。在杏花村一带,“缸”是个宝贝。《本草纲目》中描述酿造工艺时写道“和曲酿瓮中”,“酿瓮”就是用来酿酒的一种陶制容器,也就是俗称的陶瓮、陶缸。这一记载和汾酒的“地缸固态分离发酵”所说的“地缸”是一致的。

在汾酒车间,每一口地缸都是深1.2米、直径0.8米,埋于土内、只留缸口。追究地缸使用的源头,正是源自杏花村人根据所在地的土壤环境进行的探索与改进。因其是“会呼吸的发酵容器”,可以调动土壤中有益微生物菌群,也能够有效隔离有害菌群。

地缸不仅透气性好、易散热,还存在一定的导温作用。发酵前期,酒醅需要较高的温度,便于微生物繁殖、生长;发酵后期,酒醅则需要保持适当的温度,便于香味成分的生成;不同的季节之中,由于外在温度的差异化,酒醅的温度需要掌握一个“度”。在多年的酿造实践之中,杏花村人掌握了一套“问诊”酒醅发酵的方法,以便随时掌握发酵情况。比如,缸盖的湿度可以反映出发酵过程是否完善,当出现不足时,可以根据具体情况进行入温与水分的调整。地缸发酵的过程,不是一劳永逸的,而是需要随时观察,以掌握发酵情况。观察的方式多种多样,或是观测保温材料、封缸材料的变化,或是观察酒醅是否有“塌陷”等。

地缸的使命,借助酿制技艺实现升华。汾酒的酿制技艺工序繁杂,有磨碎、润糁、蒸糁、发酵、蒸馏、贮藏等六道主要工序。人们在提及时,常常会用“清蒸二次清、固态地缸式分离发酵”来形容。

“清蒸二次清”,是指原料、酒醅都需要进行单独的清蒸糊化,并进行两次发酵、两次蒸馏。之后,酒糟无论能否出酒,皆弃之不用。“固态地缸式分离发酵”则如前文所说,是将酒曲与高粱原料以固态形式配比,以“地缸分离”的方式进行发酵。

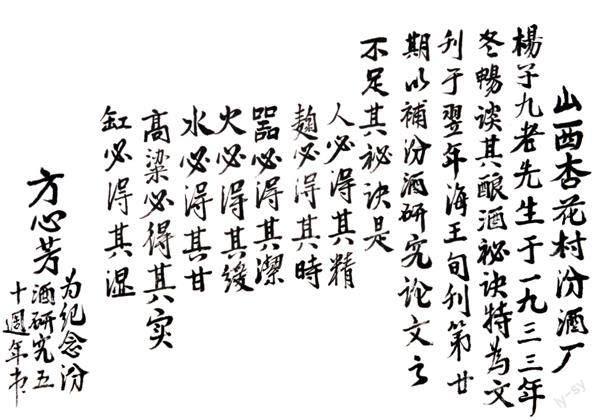

1933年春天,汾酒酿造大师、老掌柜杨得龄接待了微生物发酵专家方心芳。二人一见如故,十几天里几乎形影不离,对汾酒酿造过程中所用到的几百个数据进行了深入、细致的研究与分析,将几千年的“清蒸二次清”古法酿造工艺总结出了“七大秘诀”。

建国之后,高级工程师赵迎路在华罗庚优选法的启发下,将经济数学方法应用到了汾酒科研之中,并结合传统酿酒工艺,将“七大秘诀”升华为了“十大秘诀”,即“人必得其精,水必得其甘,曲必得其时,粱必得其实,器必得其洁,缸必得其湿,火必得其缓,料必得其准,工必得其细,管必得其严”。

汾酒试点工作人员摄影留念

1960年代,食品工业科学家和工程技术专家秦含章主持了“汾酒试点”,以现代科学方法全面研究了汾酒生产的各个环节,建立了一套比较完整的化学检测方法,将汾酒带上了科学发展的道路。

2006年5月20日, 是杏花村酿造历史上非常重要的一天。

经中华人民共和国国务院批准,汾酒酿制技艺列入第一批“国家级非物质文化遗产名录”,项目编号Ⅷ-59。

这是对杏花村传承千年、不断改进的酿酒技术的认可。

中国唐史学会副会长杜文玉表示,中国有十几处地方名为杏花村,涉及酒者只有三处。从杜牧一生行迹来看,“杏花村”应在汾阳,《并州道中》《边上闻笳三首》等诗作可为佐证。北京外国语大学中文学院教授石云涛认为,杜牧早年曾有北上游边的经历,走“太原—长安驿道”返回长安,途中恰恰经过汾阳。后来,便有了杜牧游历杏花村后所作的《清明》一诗。

清明時节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

自此,“杏花村”名扬天下,并成为好酒产地的代名词。