隔姜灸法干预奥希替尼所致腹泻的效果研究

徐金华

(福建中医药大学附属三明市中西医结合医院肿瘤科,福建 三明 365000)

肺癌是发病率、致死率最高的恶性肿瘤,靶向治疗可提高患者生存期,尤其是第三代分子靶向药奥希替尼效果极为突出[1]。但分子靶向药物常见不良反应为腹泻,发生率在9.5%~95.2%,3级及以上发生率为14.4%左右[2]。腹泻会严重影响患者日常活动,甚至导致患者治疗中断,治疗降低效果,缩短生存期。目前临床多采用蒙脱石散治疗,但作用不太明显,还有可能产生不良反应[3]。中医学将腹泻归为“泄泻”范畴,病因和情志失调、遭受外邪、劳倦伤脾等相关;病变涉及胃、肾、肝等脏腑。隔姜灸是把新鲜的生姜切为薄片,在姜片上面点燃艾炷,然后置于选定穴位进行治疗,其可以借助生姜中散寒功效,强化其散寒之力[4]。本文着重分析隔姜灸法的运用效果及价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 时间为2022年7月至2023年3月,选取三明市中西医结合医院收治的60例奥希替尼所致腹泻患者,随机分为两组,各30例。对照组女13例、男17例,年龄18~80岁,平均(39.56±2.78)岁;观察组女14例、男16例,年龄19~78岁,平均(39.72±2.76)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),可对比。纳入:①符合诊断标准。②因服用奥希替尼14 d内发生腹泻。③无过敏体质或皮肤疾病。④基本资料齐全。⑤自愿参加研究。⑥依从性良好,可以理解本研究情况。⑦无认知障碍。⑧18~80岁。⑨意识清晰,能正常交流。排除:①不符合纳入标准者。②KPS分低于60分者。③年龄超过80岁或者低于18岁者。④精神障碍或疾病者。⑤心、肝、肾严重损害者。⑥中途退出或转院者。⑦耐受性较差者。

1.2 方法 对照组用蒙脱石散治疗:每日服用3次蒙脱石散,每次1袋,直到腹泻症状缓解就可停止用药。观察组用隔姜灸法治疗:成分有生姜和艾绒,将生姜切为3~5 mm厚度,直径2.5 cm左右,用注射器针头刺5~7个针孔后,选取神阙穴位;把切好的姜片放在穴位上面,上面放入艾炷点燃,如果患者感到局部有烫感时,把姜片在穴位周围上下移动,感觉到特别烫的时候则更换新的艾炷。症状轻微者每日灸2壮,症状严重者每日灸3~5壮,致使局部皮肤潮红为止。每日1次,灸5次为1个疗程,疗程间休息2 d,按照病情治疗2个疗程后观察效果。

1.3 观察指标 ①评定患者中医症状积分,包含四肢无力、纳差、饭后饱胀、腰膝酸软、大便性状、排便频率,分值0~3分[5]。②测定实验室指标,包括酪神经肽(NPY)、血液胆囊收缩素(CCK)、D-乳酸、降钙素原(PCT)、内毒素[6]。③采用Barthel指数评估生活自理能力(包含控制大小便、进食、上下楼梯、平地行走)及KPS量表评估功能状态情况[7]。④按照NCICTCV3.0标准进行腹泻分级[8]。0级:无腹泻;1级:有腹泻,排便次数4次/日;2级:水样排泄,排便次数4~6次/日;3级:每日排便次数超过7次,腹部疼痛;4级:血样便,每日排便超过9次。⑤对比治疗效果。显效:腹泻分级减少2级;有效:腹泻分级减少1级;无效:腹泻分级无改变。

1.4 统计学分析 用SPSS 20.0分析数据,计量资料()、计数资料行t检验、χ2检验对比。P<0.05为差异显著。

2 结果

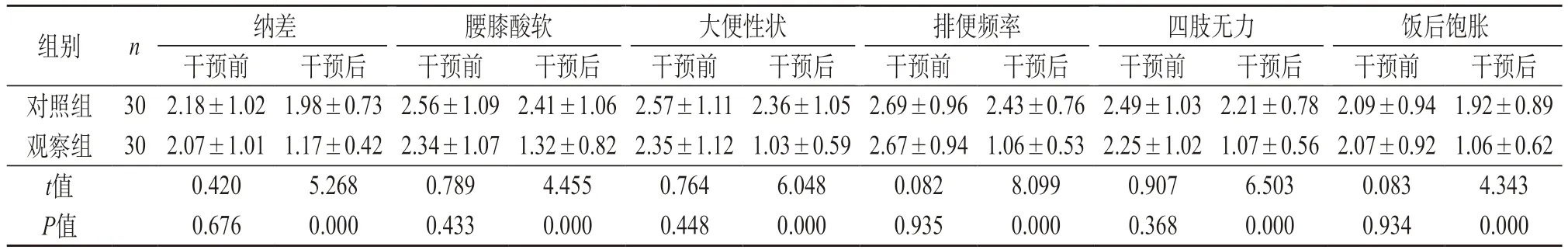

2.1 中医症状积分 干预前两组中医症状积分对比无差异(P>0.05);干预后观察组中医症状评分均低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者中医症状积分对比(分,)

表1 两组患者中医症状积分对比(分,)

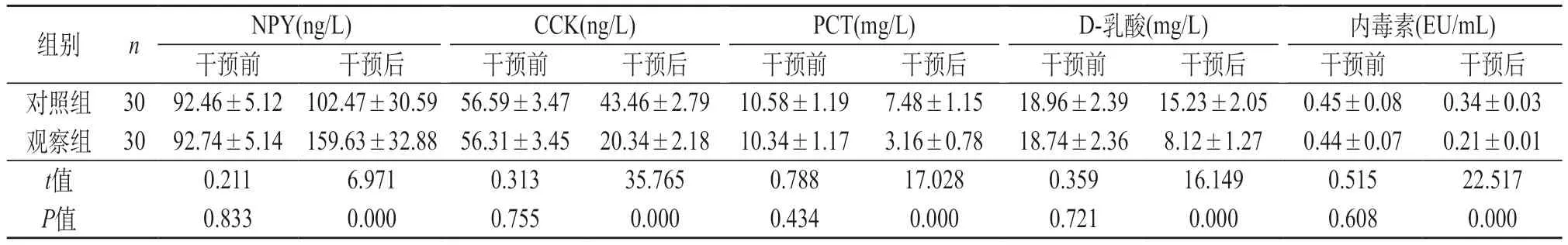

2.2 实验室指标 干预前两组NPY、CCK、PCT、D-乳酸、内毒素指标比较无差异(P>0.05);干预后观察组水平均优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者实验室指标对比()

表2 两组患者实验室指标对比()

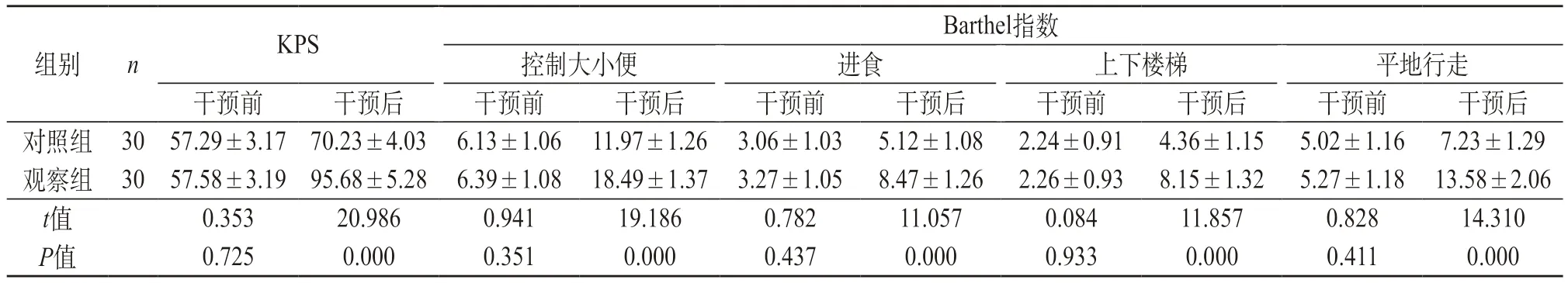

2.3 Barthel指数、KPS评分 干预前两组Barthel指数、KPS评分相比无差异(P>0.05);干预后观察组上述评分均高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者Barthel指数、KPS评分比较(分,)

表3 两组患者Barthel指数、KPS评分比较(分,)

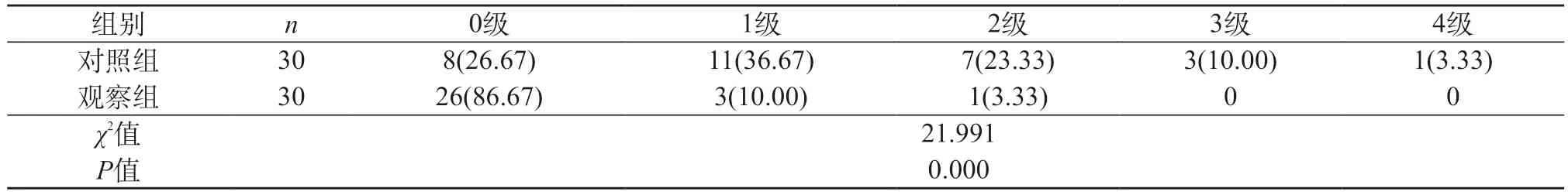

2.4 腹泻分级情况 与对照组比较,观察组0级患者比例高,1、2、3、4级患者比例低(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者腹泻分级情况比较[n(%)]

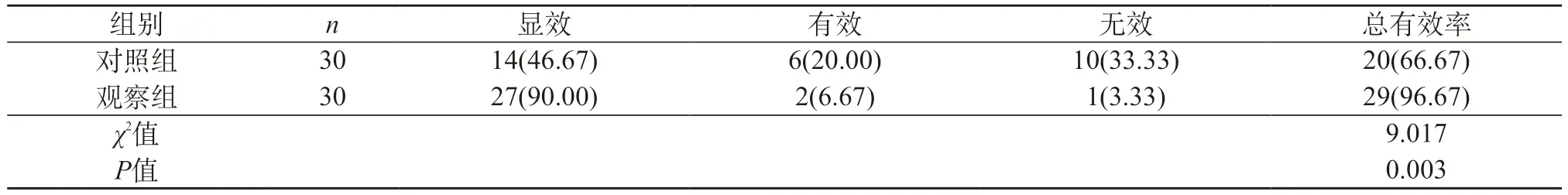

2.5 治疗效果 观察组治疗有效率高于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者治疗效果比较[n(%)]

3 讨 论

西医认为,腹泻是由内脏敏感性升高、胃肠动力异常、肠道炎性反应等较多因素造成[9]。临床表现为腹胀、腹痛、无食欲等,长此以往可造成电解质紊乱、浑身乏力、肾功能不全等情况,严重影响患者生活质量,危及生命安全及健康。目前尚未明确奥希替尼所致腹泻发生机制,普遍认为与氯离子通道相关;可能与奥希替尼可抑制肠道上皮细胞信号传导,致肠道生长与修复能力减弱,造成肠黏膜萎缩,进而引发腹泻相关[10]。

调查显示,脑肠肽具备调节激素分泌、改善胃肠动力等功能,其中NPY、CCK和腹泻关系密切,可以在血浆中被检测到[11]。CCK浓度与腹泻发生呈正相关,可促使胰液分泌,诱发胆囊收缩,松弛括约肌,延迟胃排空,从而加强小肠、结肠的运动;NPY浓度与腹泻发生呈负相关,可以与转移酶结合,抑制胰液分泌以及胃肠道运动,影响机体功能[12]。化疗药物具有较大细胞毒性,其会损伤肠黏膜细胞,但目前测定肠黏膜屏障功能比较困难,临床多采取血清指标评估,包含PCT、D-乳酸、内毒素,其可以评估患者肠黏膜损伤程度[13]。蒙脱石散主用于急性、慢性腹泻治疗中,其可以和消化道的黏液结合,增强黏液内聚力,牢固覆盖在黏膜表面,将阳离子吸附到表面,减少黏膜损伤,帮助上皮细胞修复与再生,促使受损黏膜愈合;还能吸附致病菌以及毒素,随着肠蠕动排出体外,抑制病毒传播,改善吸收、分泌功能,减少肠道细胞运动失调[14]。

在中医学中,腹泻属“泄泻”范畴,即指排便次数多、粪便稀薄,甚至呈水样;病变位在大小肠、脾等,病机为脾胃运化失调、脾虚湿盛,而靶向药物所致腹泻,容易反复发作,这与脾虚失运相关,且肿瘤患者多病损而虚损[15]。虽然奥希替尼所致腹泻的病位在肠道,但病机以脾为主,与肝肾密切相关;其发生可能与“药毒”有关,病因多为湿邪、脾虚。

隔姜灸治疗机制是借助生姜辛温药效,结合艾灸温热之效缓解腹泻症状,发挥激发阳气、促进气血、散寒回阳等作用,主治以虚寒为主的病症。最大特点是利用姜的药性,加之灸温热作用,达到治疗目的。生姜具有开宣肺气、散寒发表之效,灸法具有温阳止泻、通络活血之效。现代药理学认为,隔姜灸能调控中枢神经改善胃肠运动,通过降低结肠中炎症表达,稳定肠道通透性,改变肠黏膜屏障,减少炎症侵袭,修复损伤功能,改善腹泻。

本文结果显示,观察组中医症状积分、实验室指标、Barthel指数、KPS评分、腹泻0级患者比例、治疗总有效率等均优于对照组(P<0.05)。说明隔姜灸可有效缓解奥希替尼所致腹泻的症状,恢复实验室指标,促使功能状态恢复,减少损伤程度,修复肠黏膜组织,促进胃肠运动,增强效果。

综上所述,隔姜灸的运用效果更加理想,并无明显不良反应,简单易行,患者容易接受,安全性更高,值得推广。