中国丽金龟亚科昆虫分类学研究进展

路园园,丁 强,2,杨星科,3,白 明,2*

(1. 中国科学院动物研究所,动物进化与系统学院重点实验室,北京 100101;2. 中国科学院大学,北京 100049;3. 广东省科学院动物研究所,广州 510260)

1 引言

丽金龟亚科Rutelinae隶属于鞘翅目Coleoptera多食亚目Polyphaga金龟总科Scarabaeoidea金龟科Scarabaeidae(Bouchardetal., 2011),是一类中型甲虫。其成虫体色通常绚丽,以绿色居多,英文俗称Shining leaf chafers,也源自于其体色的特点。该亚科主要鉴别特征为:各足跗节有2个大小不对称的爪,大多数种类前、中足大爪2裂,少数简单,小爪和后爪简单(图1)。丽金龟世界性分布,种类繁多,植食性,且部分种类有群集性特点,因此不乏农林业害虫,如著名的日本金龟子Popilliajaponica,是我国重要的检疫害虫(Potter and Held, 2002; 日本金龟子检疫鉴定方法(SN/T 1370-2016))。本文通过全面核查文献及统计分析,回顾和总结了丽金龟亚科分类学研究历史,并重点介绍了我国的研究现状。结合作者的研究认知,总结了目前研究存在的问题,提出了相关研究建议。

2 世界研究现状及问题分析

丽金龟已记录化石种27种,属于3个已知属和6个绝灭属,均发现在新生代,其中最早的化石记录为PelidnotitesatavusCockerell, 1920,来自于英国的伯恩茅斯,大约48.6到40.4个百万年前(Krell, 2000)。值得注意的是,中国学者张俊峰等发表了16个丽金龟绝灭种,均来自我国山东山旺中新世地层(Zhang, 1989; Zhangetal., 1994)。

2.1 世界研究历史

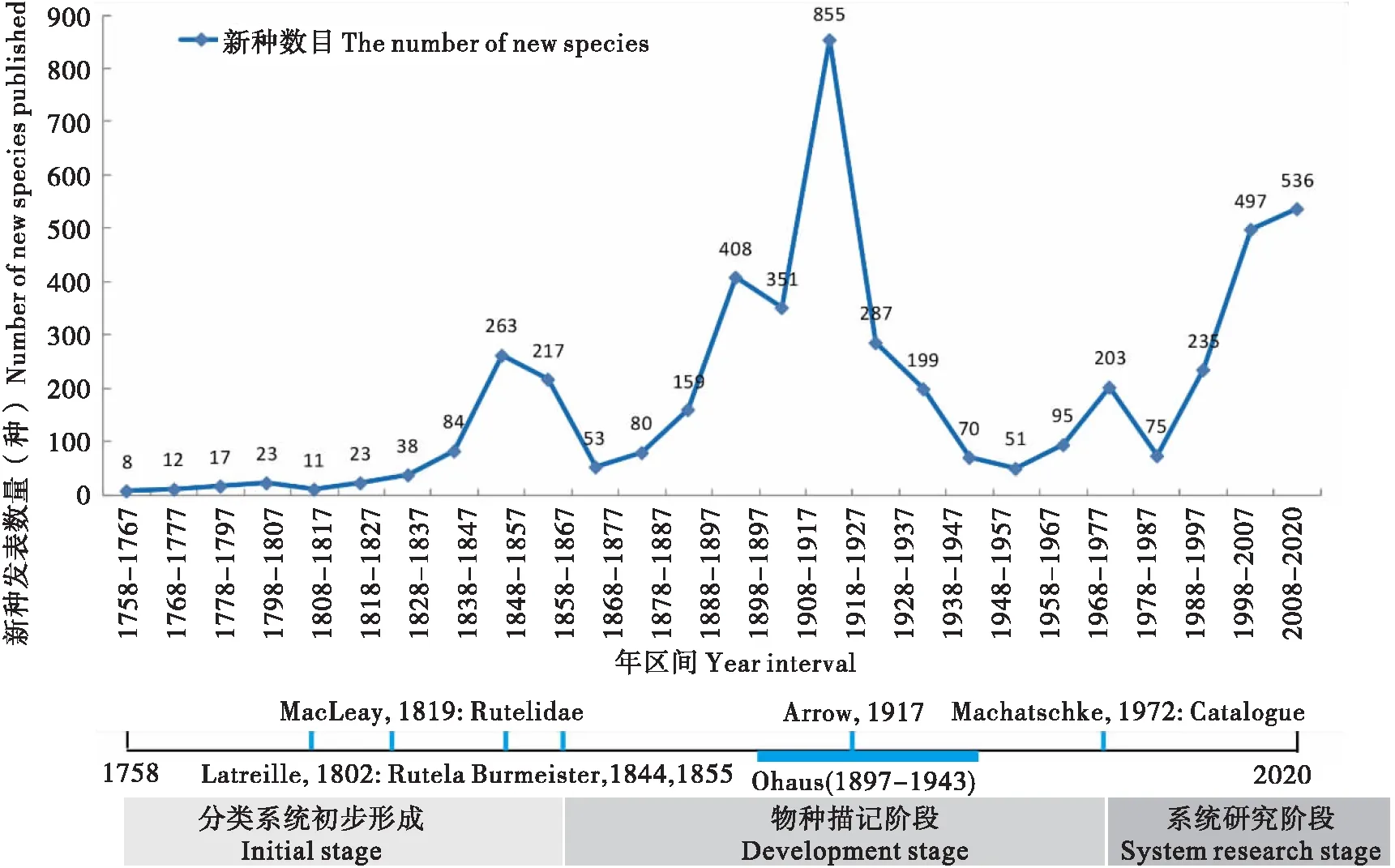

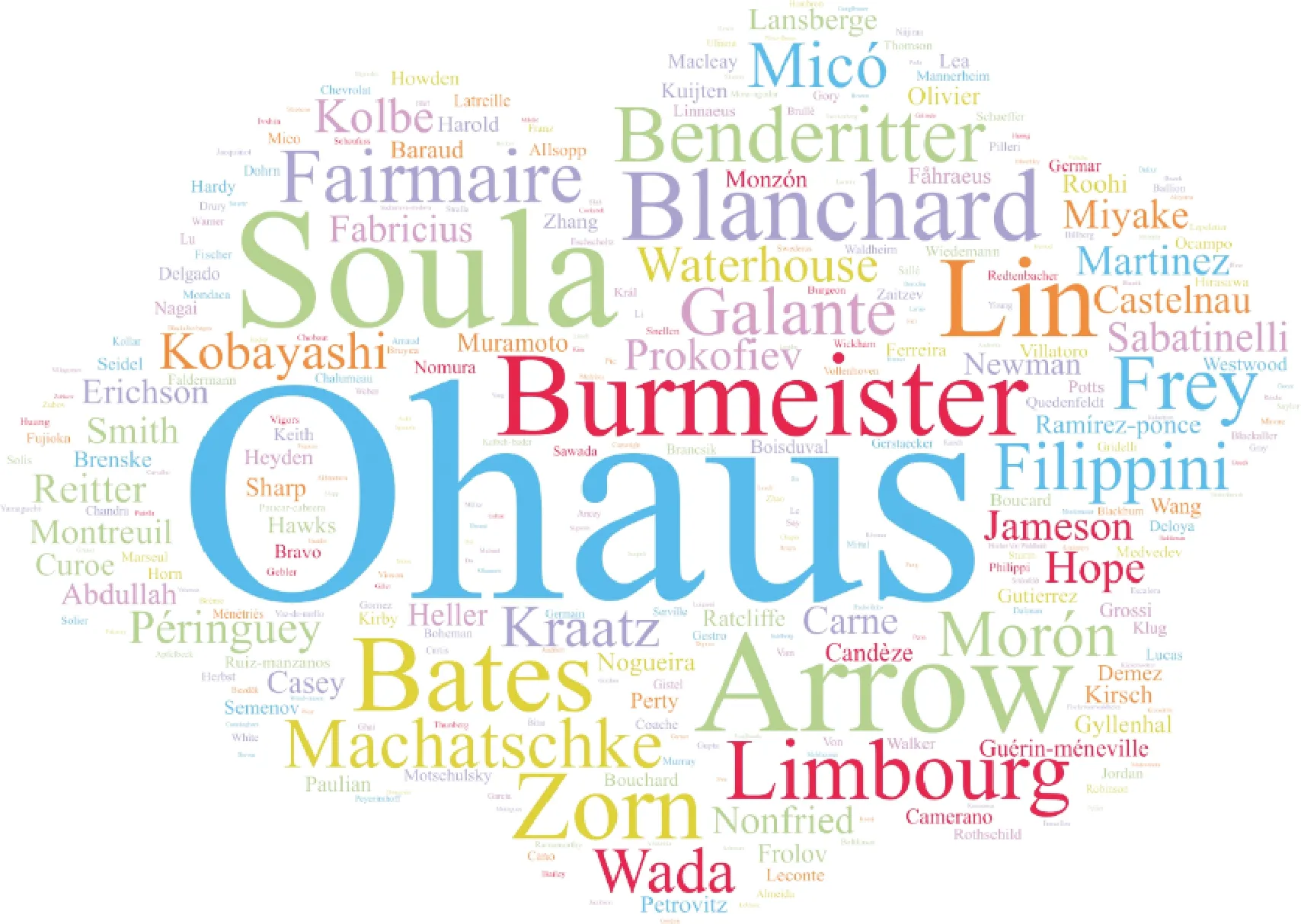

通过统计1758-2020这263年来丽金龟亚科有效种类的发表情况(数据来源Catalogue of life 网站,共4 850种(5)该数据仅用于分析新物种发表情况)(Schoolmeesters, 2021),可知新物种的描记有过4个每十年超过200个种的区间,分别是1838-1847,1888-1927,1968-1977,1988-2020年,其中在1908-1917这十年达到855种的峰值(图2),这一规律与重要的研究学者活跃时间相关。其中前10名命名人如下:Ohaus(1897-1943:1 217种),Soula(1998-2012:350种),Arrow(1899-1946:261种),Burmeister(1844-1855:175种),Lin(1965-2008:171种),Bates(1866-1904:147种),Blanchard(1846-1851:128种),Zorn(1997-至今:119种),Limbourg(1997-至今:118种)(注:括号内日期为发表新物种年份)。值得注意的是,我国研究学者林平在新种发表数量上也位居前列(图3)。

图2 丽金龟新种发表统计及分类发展阶段Fig.2 Statistical line chart of new species published and development of taxonomy study on Rutelinae

图3 1758-2020年丽金龟亚科有效新物种命名人词云Fig.3 A word cloud for the name of authors of the valid new species of Rutelinae from 1758 to 2020注:该图制作于微词云网站(https://www.weiciyun.com/)。Note: The picture was made on the Weiciyun website(https://www.weiciyun.com/).

根据丽金龟相关文献的全面梳理,总结丽金龟亚科分类研究历史可大致划分为三个阶段(图2):起始阶段为分类系统初步形成时期(1758-1855),其中1802年,Latreille根据触角和口器特征建立了丽金龟属Rutela。MacLeay在1819年首次提出丽金龟科Rutelidae,与现在的丽金龟范围不同,主要包括了分布于美洲的部分属种等。Burmeister(1842-1855)的昆虫学手册HandbuchderEntomologie,对鳃角类进行了全面的论述,并明确了丽金龟的范围。发展阶段以新种描记为主(1856-1972),主要以Arrow、Ohaus和Machatschke为代表。Arrow(1917)的印度动物志(第二卷),描述了丽金龟共31属395种,对我国丽金龟研究具有重要参考价值(Lu, 2018)。Ohaus(1897-1943)为迄今为止新种发表数量最多的作者,占已知种类的1/4,其建立的丽金龟分类体系沿用至今(Ohaus, 1918; 1934)。Machatschke(1957; 1965)出版了多本丽金龟专著,对1918年Ohaus的世界名录进行了修订(1972),记录丽金龟约4 100种。

近年来,丽金龟分类学研究层次更加丰富,从新种描记、种类修订到系统发育研究均有涉及(Jameson, 1997; Zorn, 2011b; Mooreetal., 2017),特征研究从形态表征到遗传特征扩展(Smithetal., 2006)。各个地理区系的研究也越加深入,其中Jameson、Smith主要研究美洲的丽金龟(Smith and Paucar, 2000; Jameson and Hawkins, 2005)。Morón主要关注幼虫(Morón and Nogueira, 2000; 2002)。Zorn、Sabatinelli主要研究东洋区和古北区的丽金龟(Sabatinelli, 1993; 1997; Zorn, 2004; 2011a)。Limbourg更关注非洲区系(Limbourg, 2014; 2016; 2017)。

2.2 丽金龟亚科的系统发育研究

丽金龟过去根据少量形态特征被认为是一个较明确的亚科(Brown and Scholtz, 1998),其与金龟科下其它亚科主要的区分特征为具有可活动且不对称的爪,大爪通常两裂(Arrow, 1917)。基于目前的形态学和分子证据,通常认为丽金龟和犀金龟共同构成一支,但各自的单系性有待明确。1982年Howden结合成虫和幼虫特征构建的系统发育树中,根据触角基节具发达刚毛,爪基部不具齿、大小不等,腹部气门4~7节近平行等特征将丽金龟和犀金龟归为一支,而与犀金龟的区分特征较不明确。1998年Browne和Scholtz基于翅基形态的研究,证明犀金龟和丽金龟有5个共有衍征,但通过翅基特征无法区分两个亚科。多个基于分子证据的研究,得出了相似的结果(Smithetal., 2006; Ahrens, 2014; McKennaetal., 2015)。目前尚缺乏主要基于丽金龟种类开展的系统关系研究。

目前沿用的丽金龟族级分类系统主要根据口器特征进行分类,其中根据上唇和唇基顶部平行或垂直,首先分为了Rutelinae homalochilidae和Rutelinae orthochilidae两类(Ohaus, 1914),进一步结合口器、鞘翅及足上的特征分为6个族,包括除阿丽金龟族Alvarengiini外的6族(Ohaus, 1934; Machatschke, 1957; 1972; Bouchardetal., 2011)。阿丽金龟族Alvarengiini发表之初在鳃金龟亚科,后被组合至丽金龟亚科,地位存疑。其它族级分类系统也有不少争议,主要表现在:喙丽金龟族Adoretini被认为和犀金龟的关系更近(Smithetal., 2006; Ahrensetal., 2014);丽金龟族Rutelini是并系的(Jameson, 1997);异丽金龟族Anomalini族种类众多,占已知丽金龟种类的一半以上,目前系统发育地位并不清楚。

2.3 丽金龟分类学研究问题分析

在过去的研究中,涌现出一大批优秀的学者,为丽金龟亚科的分类研究做出了卓越贡献。但与甲虫其它更成熟的类群相比,当前的研究尚存在问题。总结来看,主要包括以下几个方面:1)形态特征研究不足。早期的新物种研究工作主要以外形和体色描记为主,缺少外生殖器特征记述,后续的补充工作不足;除了个别种类的详细形态特征研究工作外,对丽金龟的亚科特征及各级阶元的形态特征缺乏全面的梳理。2)高质量分类修订工作欠缺。近年来的研究依然以种类记述和地方区系研究为主,缺乏属级及更高级阶元的修订工作,尤其是大属和特大属的研究工作;虽有世界性的名录,但缺乏世界性的系统研究专著。3)系统发育研究基础薄弱。过去的研究集中在种级,缺乏更高级阶元的研究工作,丽金龟亚科本身的单系性及近缘亚科的系统发育关系尚不明确;目前丽金龟相关系统发育研究主要包含在金龟科和金龟总科的研究中,针对丽金龟亚科的研究较少。4)研究方法相对单一。现代形态学研究方法(包括三维形态学及几何形态学等)运用较少;线粒体基因组、核基因组分析方法的应用与其他类群差距较大。

3 中国丽金龟亚科研究历史

我国丽金龟亚科昆虫记录3族25属(亚属),共526种(亚种)(作者统计,截至2020年)。其中异丽金龟族20属(亚属)471种(亚种),占中国已知种类的90%。丽金龟亚科最大的属:异丽金龟属Anomala,占我国已知种类的一半以上。该亚科昆虫广布于我国各个省份,以东洋区种类为主。

3.1 成虫研究工作

早期涉及中国丽金龟亚科成虫的分类研究工作主要由国外学者完成。包括Fairmaire(1820-1906)、White、Reitter、Hope、Heyden等(Hope, 1843; White, 1844; Heyden, 1886; Fairmaire, 1886; 1887; 1888; 1896; 1900; Reitter, 1895)。目前对中国及周边地区研究较为深入为Zorn(2004; 2006; 2007; 2011a; 2011b)。我国学者对丽金龟成虫的分类研究始于1935年,主要是对名录的整理(Wu, 1935-1941; Huang, 1952)。林平先生(广东省昆虫研究所)长期致力于丽金龟成虫的分类研究工作,主要工作为新种描记和属级修订,共发表丽金龟有效新种171种,提出2新属,出版两本重要专著,还参与了多本丽金龟科地方区系的编写工作,为我国丽金龟本底种类研究做出了贡献(Lin, 1981; 1987; 1988; 1993; Lu, 2018)。

近几年,中国科学院动物研究所的鞘翅目形态与进化研究组开展了丽金龟的分类研究,在全面核对超过已知种80%的模式标本后,初步发表了包括属级修订、新种描记、新方法在分类中的应用等方面的研究论文(Luetal., 2018; 2019a; 2019b),参与了相关地方志书籍等的编撰,并首次将三维重建技术应用于丽金龟物种的分类(Luetal., 2019a; 2019b),该技术提供了更精确的形态学信息。此外,国内研究者赵明智、王法磊也描记了部分新种(Wang, 2020; Zhao and Chen, 2020)。

3.2 幼虫研究工作

幼虫和蛹的研究涉及丽金龟的生长发育过程,大多数情况下需要室内人工饲养,难度较大,因此目前国内的相关研究主要集中于重要的农林业害虫,所涉及种类较少,约50种。沈阳农业大学的地下害虫研究组自1974年起陆续发表了《金龟子幼虫种类研究》及其续文,该研究团队对金龟科幼虫的研究做出了重要贡献(Zhang, 1982; 1984; Fangetal., 2000; Fangetal., 2018)。金龟子蛹的描述国内外有零散报道,但主要来自发现新种时的描述或进行生物学研究时的简述(Sunetal., 1995; Fangetal., 2014)。

3.3 典型地理区和生态区的多样性研究

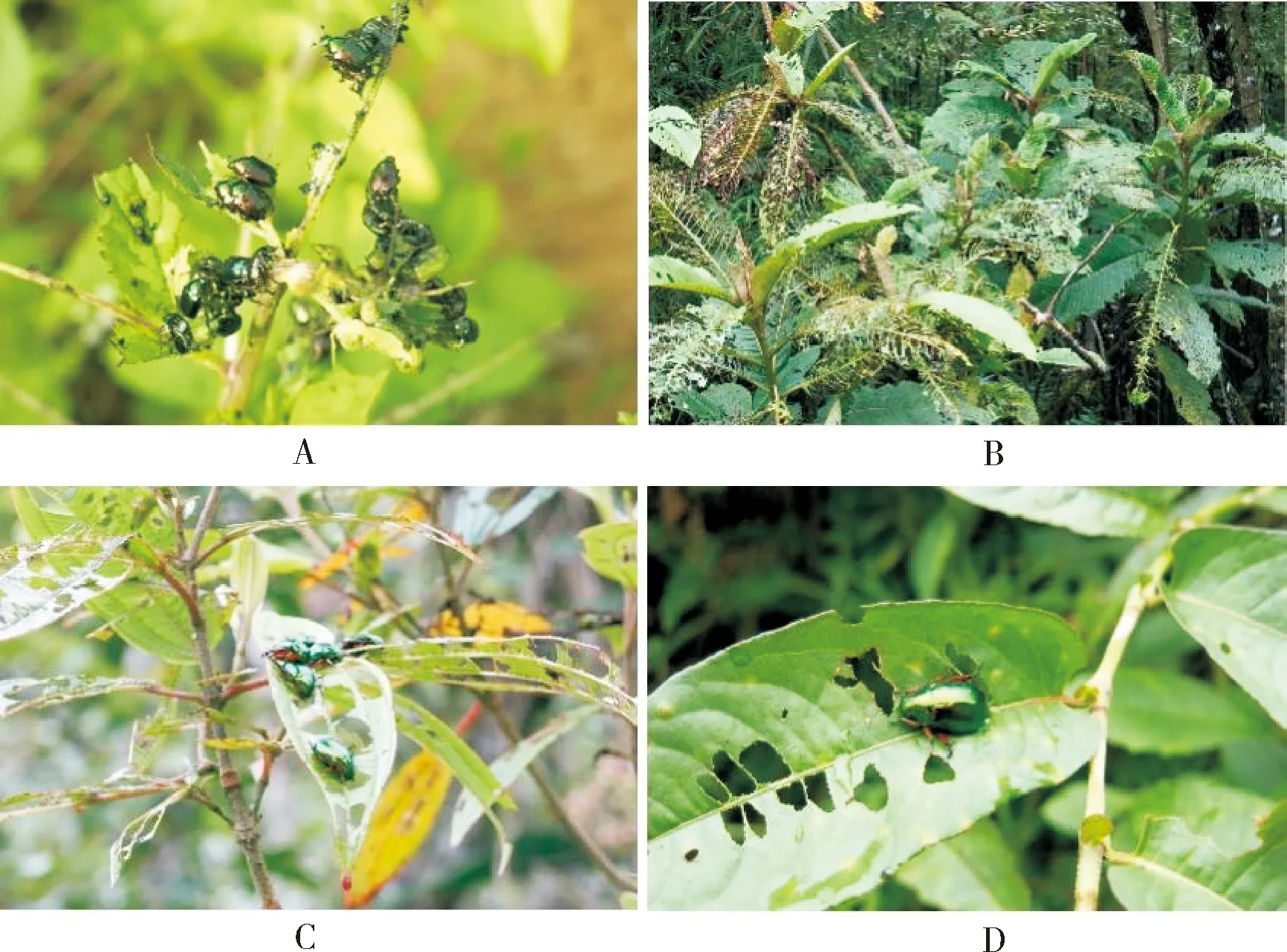

过去在我国开展过的丽金龟地方性调查研究包括青藏高原、横断山区、长江三峡、海南省、福建省、秦岭地区、福建武夷山、浙江天目山等(Lin, 1981; 1992; 1997; 2002a; 2002b; Luetal., 2018; 2019),主要是本底种类的记述,缺乏区系分布格局的研究工作,物种丰富度和多样性情况并不清楚,且研究范围集中于我国西南地区,西北部和东部地区研究相对薄弱。过去的物种分类研究工作主要侧重于自然保护区,对特定环境中的物种研究薄弱,例如农业生态区、林业生态区、草原畜牧区等关注较少,与实际生产存在一定的脱节现象。丽金龟作为典型的植食性昆虫(图4),其危害性研究仅见于零星的记录(Tian, 2015; Wangetal., 2015; Yangetal., 2017)。

图4 丽金龟群聚取食行为Fig.4 Feeding aggregation behavior of Rutelinae注:A,中华弧丽金龟取食豆科植物(摄于广西);B-D,镜背彩丽金龟取食猕猴桃科水东哥属植物(摄于云南)。Note: A, Popillia quadriguttata feeding on leguminous plants, photographed in Guangxi; B, Mimela laevicollis feeding on the leaves of plants belong to Saurauia, Actinidiaceae, photographed in Yunnan.

3.4 我国相关研究存在的主要问题

经过几代研究学者的努力我国丽金龟分类研究取得了一定成果,但仍有差距,中国丽金龟种类丰富,文献资料和较全面的模式标本核对工作刚刚起步。与世界研究情况相似,我国的研究主要以新种描记为主,相关修订工作尚有较大的差距,且缺乏系统发育研究。除了共有的问题外,针对我国的研究还有以下几点问题:1)中国丽金龟种类家底不清。缺乏已知种类名录,尚无动物志对已知种类进行梳理,仍有一定比例的新物种尚未发表,尤其是对古北区物种研究尚浅。2)典型地理区域丽金龟的分布格局不清。针对丽金龟的区域研究工作刚刚开始,尚不清楚其在我国不同地理区的分布格局,以及不同气候区影响其种类分布的主要因子。3)特定环境中与其他生物的相互关系研究仍为空白。如丽金龟在农业生态区等特殊环境,主要的害虫种类,以及与天敌及寄主植物关系尚未可知,尤其是常见害虫种类存在一定程度的错误鉴定问题,直接影响着农林业的害虫防治工作的开展。4)该类群在生态系统的作用和价值并不清楚。丽金龟作为典型的植食性昆虫,其在食物网中扮演的具体角色,以及与环境之间的关系均不清楚。

4 建议及展望

通过对丽金龟亚科分类学和系统学研究工作的梳理,鉴于目前世界研究和我国研究中存在的问题,亟待对我国丽金龟亚科进行系统整理和分类订正,尤其是广布种的种类界定,早日完成丽金龟动物志的出版,为农林业相关应用研究提供方便有效的鉴定参考。即将出版的《中国甲虫名录-金龟卷》也将对我国相关种类进行详细全面的梳理,对了解我国丽金龟整体概况有重要意义。考虑到丽金龟种间形态差异小,种类多的问题,可以结合新的技术和方法,赋能传统学科寻求新的突破。形态学方面可以应用几何形态学、三维重建等技术,探索新的形态指标,进行种类的界定(Baietal., 2014; Friedrichetal., 2014; MacLeod, 2017)。针对特大属和大属问题,可运用人工智能等新技术方法,辅助种类鉴定工作,提高鉴定效率。运用支序分析的方法,结合分子生物学方法,对现有属级以上阶元进行系统发育分析,并据此探究丽金龟亚科的已有分类系统。

在物种厘定和分类系统研究基础之上,结合生物地理研究中常用的物种丰富度(Species Richness,SR)、特有化(Endemism,NDM)等分析方法,开展丽金龟在我国典型地理区的分布格局研究,掌握其物种分布规律(Lietal., 2018; 2022)。作为鞘翅目中重要的植食性昆虫之一,围绕食性的演化对其进行深入地生物多样性研究,尤其关注主要害虫,重点开展特定环境(如农业生态区)中的主要害虫与其他物种互作研究,结合相关种类的适生区及和其他生物和非生物因素的相关性分析,进一步探究该类群在生态系统中的作用和价值。切实提高我国丽金龟研究水平,面对国家需求,面对农林业需求,为生产实践提供准确详实的基础理论资料。