辽西地区史前斧钺研究

杨 宽

(安阳师范学院历史与文博学院)

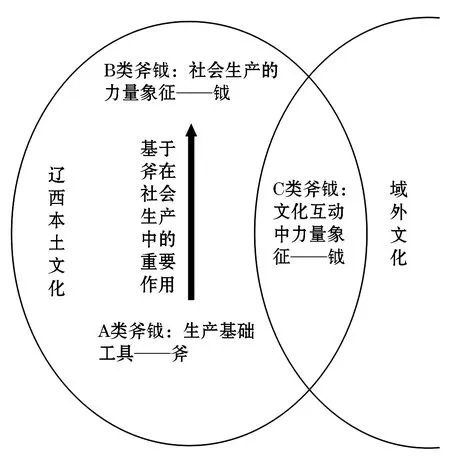

〔内容提要〕 在史前斧钺研究中,“钺”的判定标准并不统一,导致钺的认定存在随意性。选定时空背景明确的辽西斧钺为研究对象,采取由已知到未知的推理方式,通过总结后世钺的文化内涵,确定史前斧和钺的判定标准。研究表明,辽西存在两种类型的“钺”:一类是基于对社会生产力的重视,从本土文化的斧演化而来;另一类是从红山文化开始与域外的文化互动中产生,具有一定的社会与政治意义。两类钺的发展过程显示了辽西史前社会早期本土文化主导、中晚期与域外文化互动的文明化进程。

钺一般被认为是王权与军权的象征,在文明的起源与发展过程中,有着极其独特的作用①。辽西地区的“原生型”文明具有本土化、连续性发展的特点②,其时空背景明确,为系统观察斧钺的发展变化过程提供了条件。本文希望以斧钺发展变化的视角探讨辽西文明化进程的机制,也是厘清史前斧钺文化内涵的一次尝试。

本文开展研究的推理链条如下:首先,了解斧钺文化内涵,界定斧钺的判断标准;其次,系统梳理辽西地区史前的斧钺材料;再次,研究斧钺的发展演化规律及其机制;最后,探讨辽西地区文明化进程等相关问题。

一、斧钺的基本文化内涵与界定标准

在以往的研究中,斧钺作为词语的使用情况与主张并不相同,文化内涵也有一定区别:有的学者主张斧钺合用,但其意义非一般斧类工具③,此种观点斧钺大抵等同于钺,同时也暗含钺由斧分化而来之意;有的学者则认为,斧和钺应该从形制特征和捆绑方式等方面加以区分④,斧和钺意义不同,应各自单独使用。本文主要目标为探讨史前斧和钺的发展变化,如果斧钺合用,则无法体现斧与钺的区别;单以形制等因素探讨斧和钺的区别,则容易忽略文化背景的差异性。本部分的研究策略主要结合古文献斧、钺用法的区别,了解其文化内涵,界定后世斧和钺的标准,以此作为辽西地区斧钺分类的基础,之后结合出土背景等关联分析进一步讨论,明确辽西斧钺的内涵与发展过程。

(一)甲骨文中的斧钺

(二)文献资料中的斧钺

西周《虢季子白盘铭》有“王赐用弓,彤矢其央;赐用钺,用政蛮方”。《诗·商颂·长发》有“武王载旆,有虔秉钺”⑩。《左传·昭公十五年》有“其后襄之二路,戚钺,秬鬯,彤弓,虎贲,文公受之,以有南阳之田,抚征东夏,非分而何”。从以上文献中不难看出,钺在单独使用时,并无生产用之意,多为象征王权或军权。

在斧钺合用的文献中,《国语·鲁语上》有“大刑用甲兵,其次用斧钺”。《史记·殷本纪》“纣乃许之,赐弓矢斧钺,使得征伐,为西伯”。文献中出现的斧钺合用也皆没有生产用之意,多与征伐兵器相关。

再看斧字,《诗·齐风·南山》有“析薪如之何?匪斧不克”。《诗·豳风·伐柯》有“伐柯如何?匪斧不克”。《荀子·劝学》有“林木茂而斧斤至焉”。从文献中可以看出,斧在单独使用时,都是作为生产生活用。

(三)斧钺界定标准

从以上分析中可以看出,斧和钺在殷商时期已经出现了文化内涵的高度分化,斧主要强调生产实用性,钺则以整体性展示其内涵。后世文献中,当“斧”字单用时,为生产生活之用;“斧钺”连用时应该已经失去了作为生产用斧之意,与兵器和军事相关;“钺”字单用时,最具象征意义。

虽然史前斧、钺未必有上述那么大的区别,但根据“奥克姆剃刀”原则,人们不会耗费精力去做累赘的东西,即在实际生活中,如果有了适合生活与生产用的斧,人们没有必要额外再设计制作同种功用的其他类别的斧类工具。因而在史前发现的非生产与生活用的类斧器物应该就具备了钺的内涵,这也是本文区分斧、钺的基本标准。

二、辽西地区出土材料的分类

辽西地区史前文化主要包括兴隆洼文化、赵宝沟文化、红山文化、小河沿文化,本部分主要研究目标是对该地区各文化时期出土的斧钺进行分类。根据上文斧、钺的界定标准及研究目的,分类以是否为生产生活之用作为标准,并通过形制、材质、使用痕迹等特征进行研究区分。为了便于行文论述,此部分分类以斧钺作为器物分类的总名称,待后文辨析后,根据每类器物的文化内涵,进一步明晰斧、钺的划分归属。

(一)A类斧钺

划分标准主要为生产用。在生产生活中使用的斧钺是最容易区分的,主要特点为数量多,材质都为当地易取的原料,从制作、使用到废弃的过程明显。

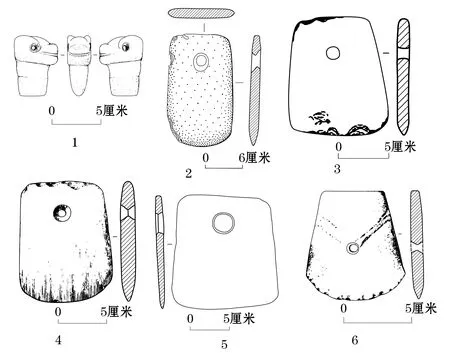

兴隆洼文化时期的A类斧钺除了部分修制粗糙,大部分都通体磨光,呈顶窄刃宽的梯形,横剖面中间最厚,磨制精细的有侧棱面,使用痕迹明显,以白音长汗遗址与查海遗址最为典型(图一,1)。

赵宝沟文化时期的A类斧钺磨制精细,呈顶窄刃宽的梯形,中间厚,有侧棱,厚度要比兴隆洼文化时期大一些,形制与兴隆洼文化时期石斧相类似。赵宝沟遗址、白音长汗遗址、林西水泉遗址、小山遗址等都有此时期该类型斧钺出土,其中,以赵宝沟遗址最为典型(图一,2)。

红山文化时期的A类斧钺形制多为顶窄刃宽,两边斜直,平面近梯形,使用痕迹明显,广泛分布于各遗址。以牛河梁遗址为例,共计13件,大部分刃部崩裂的较为严重,多处于器物使用废弃阶段(图一,3)。白音长汗遗址、林西水泉遗址、元宝山哈喇海沟新石器时代遗址、赤峰西水泉遗址、敖汉旗四棱山红山文化窑址、巴林左旗二道梁红山文化遗址等均有此类型器物出土。

小河沿文化时期的A类斧钺,修制较为规整,横断面趋于圆柱形,即所谓的“锤斧”。大南沟墓地出土12件,体较窄长,横断面为椭圆形,顶面有锤击痕(图一,4)。南台地遗址、哈啦海沟新石器时代墓地也都可见。

(二)B类斧钺

形制特征看与A类斧钺相似,具有生产功能,但在选材、修制、使用痕迹等方面的区别,使该类斧钺存在具有超越普通生产与生活实用范畴的意义。

在兴隆洼文化时期B类斧钺主要体现在材质上的不同。查海遗址与兴隆洼遗址均为玉质。查海遗址7件,形制与A类斧钺无差别,刃部的使用崩裂严重,应该都属于生产性的实用器(图一,8);兴隆洼遗址的B类斧钺,玉质,出土在居室墓葬中,与锛等工具共出。

赵宝沟文化时期B类斧钺主要是发现于小山遗址的F2②∶10,通体磨光,顶窄刃宽,有侧棱,中间厚,向四周渐薄。刃部钝厚,未见使用痕迹;靠近顶端钻有一圆孔;顶端的一面刻一人首,面部轮廓与两眼最为清晰,鼻、嘴近三角形(图一,5)。

红山文化时期,半拉山墓地出土B类斧钺1件,玉质,M13∶1,磨制,扁体,平面近似梯形,劈裂面和切割处未打磨,有使用的细小疤痕(图一,6)。哈民忙哈遗址出土带孔玉质石斧F37∶20,正面光润,背面有土渍,体扁平,平面呈梯形,刃部圆弧,边缘略薄,顶部有上下两圆孔,与玉璧伴出于人骨的肢骨处(图一,7)。

(三)C类斧钺

与同时期A类、B类斧钺相比,形制区别明显,从工艺设计、材质、出土背景等方面分析,并非实用器物,在下文斧钺内涵分析中会进一步论证相关问题。

红山文化时期出土3件,牛河梁第二地点和第十六地点各发现1件,N2Z1M9∶1,砂岩质,器物形制较为规整,体扁平,平面近于椭圆形,器身对钻一孔(图一,9)。半拉山墓地发现1件,M12∶2,无使用痕迹(图一,10)。在那斯台遗址和新窝铺份子地遗址也有类似器物发现,本文未采信主要是目前这两个遗址器物出土信息与时空背景并不明确,且与牛河梁遗址和半拉山墓地的器物在形制上也有很大的区别,很难将其归入同类。

小河沿文化时期,大南沟墓地出土2件,均为白色大理岩制,磨制精细,体薄,两面穿单孔,厚度都不超过1厘米,M52∶2,通体精磨,扁薄规整,经使用有残缺的刃口(图一,11)。

三、各类斧钺内涵分析

同一种器物,因为出土背景不同,功用也会有所区别。针对于此,本部分采用关联的分析方法,通过器物出土情况和共存关系,探讨各类斧钺文化内涵。

(一)A类斧钺文化内涵

A类斧钺用于生产生活是比较明确的,其特殊性主要体现在墓葬的随葬品中。兴隆洼文化时期,在查海遗址中心墓地的10座墓葬中,只有M8出土有9件A类斧钺,随葬品还有饼形器、沟槽器、研磨器、砺石、石刀、石凿等生产类工具,墓主人为成年男性。在兴隆沟遗址的1座成年男性居室墓M27内,发现有3件A类斧钺,同时还有石刃骨镖、石锛、骨锥等工具。兴隆洼遗址的居室墓M118,墓主人为成年男性,有包括石斧在内的石器、陶器、骨器、蚌器等,另有猪骨随葬,可能是财富的象征,也可能是图腾崇拜,墓主人可能有一定的特殊社会地位,类似于首领式人物,但从共出物看,A类斧钺在这里还是作为一般生产工具进行随葬的。总体来说,这一时期的A类斧钺即使在墓葬内仍然体现生产用功能,见于男性墓,与其他生产工具等随葬器物代表性别的差异,可能暗示了一种简单的社会分工。

红山文化时期,大部分A类斧钺也都出土于居址内,破裂严重。出土于高等级墓地如牛河梁冢内填土或地层的该类器物同样使用、废弃现象明显。从南台子遗址红山文化墓葬石斧的随葬情况看,石斧多与石锛、石铲、石磨盘、陶器等随葬,还是突出此类斧钺的生产功能。

小河沿文化时期大南沟墓地、哈啦海沟新石器时代墓地的共出物也比较丰富,包括石锛等石器、骨器、陶器等工具,体现了比较浓厚的生活与生产气息。根据目前出土的材料看,此时期有男性的墓内都有A类斧钺(包括男女合葬墓),单独女性的墓不见,与其他随葬品共同体现了一种性别差异。

(二)B类斧钺文化内涵

B类斧钺形制上与生产用的A类斧钺相似,但从出土背景看,还有一些特殊的意义。

兴隆洼文化的B类斧钺虽然作为实用器,但在材质选择上以玉作为原料,对比其他生产工具,体现了时人对其特别的重视程度。

赵宝沟文化时期,小山遗址的F2②∶10制作精美,无使用痕迹。从赵宝沟文化出土的A类斧钺看,实际的生产使用中不需要打孔,因而F2②∶10上的小孔可能是新的捆绑方式,或者是悬挂用的;与此斧共同出土的还有鸟兽图尊形器,鸟兽图可能与图腾崇拜有关,且这种图形又刻画在数量有限的尊形器上,足见此种器物的特殊性。而与鸟兽图尊形器同出的此类斧钺目前仅发现此1件,显得更为特殊,代表了其超出生产功能的社会意义,甚至有学者认为,代表了部落或联盟的权力。

红山文化时期,半拉山红山文化墓地的M13∶1,出土于男性墓中,细小的疤痕,说明并非如其他石斧那样使用,很可能体现了一种特殊的需要;与此件斧钺共出的仅有1件玉环,与A类斧钺的随葬组合完全不同,显然已经超过了一般性的生产范畴,可能显示墓主人一种特殊的身份,从使用痕迹推断,可能与特殊的工作有关。哈民忙哈遗址位于红山文化的边缘区,与红山文化可能分属于不同的文化,出土B类斧钺与玉璧伴出于人骨肢骨西侧,应为墓主人生前佩戴之物。

(三)C类斧钺文化内涵

C类斧钺的量非常少,兴隆洼文化与赵宝沟文化时期不见此类斧钺。红山文化时期,仅出土在牛河梁遗址和半拉山文化红山墓地中。半拉山墓地的此类斧钺与兽首型柄端饰搭配使用(图二,1),同时此墓共出了目前该墓地唯一1件玉猪龙。综合来看,此类器物用于高等级墓葬的随葬,仅有的数量代表了其具有特殊意义。从随葬品的数量和组合看,看不出墓主人在财富上的优越性,很可能是墓主人拥有一种非财富性的特殊地位或者权力的象征。

图二 辽西斧钺演变相关联典型器物

小河沿文化时期仅在大南沟墓地出土了2件带孔的白色大理岩制斧钺,这2件器物的墓主人性别都为男性。从材质看,这个墓地出土的璧、环、镯等器物多是大理岩质,大理岩在此遗址中有着类似于“玉”的地位。因此,这2件器物虽有使用痕迹,但并不会是像A类斧钺那样用作日常生产,采用与精致的饰品相同的材质,更体现了当时人们对这种器物的珍视。从器物组合看,这2件器物不与其他生产类工具共出,说明墓主人的社会分工不是简单的社会生产,此类斧钺正是墓主人特殊身份的一种象征。

(四)辽西史前斧与钺的推定

A类斧钺无论是出土于房址还是墓葬,主要都是代表了生产的实用性。这种实用性从兴隆洼文化到小河沿文化贯穿始终。虽然A类斧钺与其他器物共同组合形成具有一定性别与分工的象征,但这种象征都是建立在其生产与生活之用上,主要表现的是生产实用性。因此,A类斧钺就是生产生活用的斧。

B类斧钺在兴隆洼文化时期虽然还是生产用,但人们有意识地选用特殊材质,可能是当时人们对斧钺特殊性的一种直观、朴素的表达,是赋予其特殊象征意义的萌芽时期。到了赵宝沟文化时期,小山遗址的F2②∶10虽然保留有实用需要的形制,但已经不作为生产之用,结合其共出物鸟兽图尊形器等看,已经具有了超出生产实用功能的特殊含义。到了红山文化时期,半拉山红山文化墓地与哈民忙哈遗址出土的B类斧钺同样显示出了不同于一般生产的意义,可能显示了一种特殊的身份。总体而言,此类器物从赵宝沟文化时,已经有了超出生产实用意义的象征性,属于钺的范畴。

C类斧钺在兴隆洼文化与赵宝沟文化中不见,从红山文化开始出现,陪葬在很高等级的墓葬中,已经具有了权力和特殊地位的象征意义。小河沿文化则将这种特殊意义普及到一般墓地中,说明这种特殊意义已经有了更为广泛的共识。综上所述,C类斧钺属于钺的范畴。

四、讨 论

我们基本厘清了辽西史前斧与钺的文化内涵及各时期发展情况,研究表明,两类钺存在着明显不同的象征意义。针对钺的特殊性,其发展演变机制或可为探讨文明化进程提供一个视角。

(一)斧钺演变机制

从关联背景分析看,B类斧钺是基于A类斧钺演化而来。A类斧钺以生产功能作为一般随葬品来体现墓主人的性别、社会分工等,B类斧钺在兴隆洼文化时期还是以体现生产实用性为主,而基于A类斧钺这种实用性与适用性强的特点,一定意义上讲,石斧是最能代表社会生产力的工具,因而在赵宝沟文化时期,无论是出于祭祀的考虑,还是部落的力量象征,都以B类斧钺为代表。这种生产力量的象征性红山文化也有所继承,但已被弱化,代表了一种基于生产特殊性的身份象征。

B类斧钺和C类斧钺在文化内涵上存在本质不同。C类斧钺在实际的生产工具中不见,数量极少,是更为特殊身份与权力的象征。而任何事物总是有其发展演变规律,C类斧钺在本地器物中不见其原型,则可能与域外其他考古学文化的交流影响有关。

红山文化与后冈一期文化、庙底沟文化、庙子沟文化等诸多文化有交流互动。在后冈一期文化中,濮阳西水坡遗址出土有类似C类斧钺的器物,T263⑥∶1,灰岩制,长17.2、宽10.1、厚1.4厘米(图二,2);庙底沟文化的杨官寨遗址、伊阙城遗址(图二,3)也有类似的器物出土;庙子沟文化亦有此类器物出土(图二,4)。从这些器物的刃部使用情况看,可能都具有实用器的属性。从时间上看,根据牛河梁墓地的分期研究,C类斧钺所属的N2Z1、N16Z1年代为红山文化晚期,大体与半坡四期文化和庙子沟文化相同,从这个角度来说,红山文化中的C类斧钺可能受庙子沟文化影响更大。

小河沿文化与大汶口文化和庙子沟文化有较密切联系。大汶口文化和庙子沟文化的“石铲”都在形制上与小河沿文化C类斧钺相类似(图二,5、6)。从原料的选择看,庙子沟遗址的2件“石铲”、11件石环、3件石璧都以大理石为原料制作而成,与大南沟墓地的材质选择相同。综合来说,小河沿文化的C类斧钺与庙子沟文化关系更加密切。

(二)斧钺所反映的文明化进程

A类斧钺,即生产用石斧与农业开荒、定居建房等工作密切相关,是辽西史前诸文化最为重要的生产工具。从形制与使用方式看,A类斧钺在各文化阶段变化不大,主要在厚度与大小之间有区别,这可能与不同文化时期的生产工作强度要求有关。B类斧钺是从A类斧钺发展演化而来,为辽西本地文化发展的产物,从文化内涵看,该类器物是人们重视社会生产力的反映。C类斧钺从红山文化开始,象征性已经超越了社会生产层面,体现了文化互动中的政治性(图三)。

图三 辽西史前斧钺演变示意图

这三类斧钺的不同文化内涵,实际上也是辽西地区史前文明化进程的一个缩影。从兴隆洼文化开始,辽西已经建立起基本农业系统,且这种系统几千年内持续发展,是辽西文明起源的物质基础保障。这种物质生产依靠的就是像A类斧钺这样的生产工具。到了赵宝沟文化时期,社会生产方式有了一定的变化,社会生产力得到发展,社会关系也趋于复杂,B类斧钺就是基于这种社会生产发展需求而出现的社会生产层面力量的象征。到了红山文化时期,辽西以外的文化与本土文化有了深入的互动,在文化互动中,像C类斧钺这种具有跨文化象征意义的器物更具有社会和政治意义,而B类斧钺的力量性象征意义被弱化,因而在红山文化中的B类斧钺也就是特殊分工的身份象征。有研究表明,辽西本土文化吸收外来文化因素进入本地象征体系也是多方面的,如彩陶纹饰、女性塑像都很有代表性。这种文化互动,进一步加剧了社会复杂化进程,而辽西这种“原生型”文明实际上是在与域外文化的互动中发展成熟起来的。

综上,本文尝试了一种由已知斧钺内涵来界定史前斧钺的方法,并对辽西史前的斧钺发展与演变机制有了一个基本认识,特别是研究发现存在的两类钺,使我们认识到辽西“原生型”文明起源的复杂性。中国史前斧钺研究的重要性无需赘言,但因为各地区考古学文化发展的特性,斧钺的文化内涵未必完全相同。本文的研究尝试提示我们,器物经科学的推理才是认识和解读材料的基础。

注 释:

① 钱耀鹏:《中国古代斧钺制度的初步研究》,《考古学报》2009年第1期;许鹏飞:《钺代表的军权意义的起源与发展》,《考古》2018年第1期。

② 苏秉琦:《中国文明起源新探》,人民出版社2013年,第95—125页。

③ 钱耀鹏:《中国古代斧钺制度的初步研究》,《考古学报》2009年第1期;林沄:《说“王”》,《考古》1965年第6期。

④ 傅宪国:《试论中国新石器时代的石钺》,《考古》1985年第9期;徐其忠:《山东地区史前文化中的玉钺》,《考古》1995年第7期。

⑤⑧刘钊、冯克坚主编:《甲骨文常用字字典》,中华书局2019年,下同,第60页。

⑥ 徐中舒:《甲骨文字典》,四川辞书出版社2014年,第1491页。

⑦ 〔汉〕许慎著,汤可敬译注:《说文解字》,中华书局2018年,第3072页;刘钊、冯克坚主编:《甲骨文常用字字典》,第293页。

⑨ 刘一曼:《殷墟考古与甲骨学研究》,云南人民出版社2019年,第258页。