免耕条件下蚯蚓对农田水分及土壤物理性质的影响

熊丽军,马莉,刘美泽,李亦男

(宝鸡文理学院/陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室,陕西宝鸡 721013)

0 引言

土壤水分是影响蚯蚓活动的重要因素之一,蚯蚓对土壤含水量的影响也可能因土壤水分的不同而不同。土壤保水能力与蚯蚓活动密切相关,随着由蚯蚓形成的水稳性团聚体含量的增加,土壤持水能力提高[1]。Hallam等[2]研究发现,蚯蚓明显增加了土壤水稳性团聚体的百分比,增加了土壤含水量。蚯蚓活动可以显著增加土壤>2 mm的团聚体量,降低<0.053 mm的粘砂砾含量,从而提高土壤的平均直径和重量,增强团聚体稳定性[3]。有研究发现,随着蚯蚓养殖年限的增加,土壤容重降低,土壤涵养水分能力增强[4]。

免耕是实现保护性耕作的手段之一,免耕技术具有减少地表径流和土壤蒸发、提高土壤含水量的优点。同时,蚯蚓又被称为“生态系统工程师”,主要通过自身的生理活动如挖掘、进食等行为改变土壤的物理和化学性质。蚯蚓活动能够在土壤表面和土壤内部形成大量的蚯蚓粪。蚯蚓粪的产生增加了土壤中的团聚体数量,从而影响土壤的中等孔隙和微小孔隙,改善土壤结构,提高土壤保水和持水能力[5]。

现有研究大多通过添加蚯蚓粪来间接研究蚯蚓活动对土壤理化性质的影响,或研究蚯蚓粪或蚯蚓对土壤蒸发、入渗及土壤理化性质等的影响,本研究旨在通过大田试验的方式探明关中塿土区,免耕条件下,接种不同数量的蚯蚓来研究蚯蚓种群数量对农田土壤含水量动态变化特征,及土壤团聚体、容重的影响。以期探明该区域单位面积土壤适宜接种的蚯蚓数量,寻找适合关中地区农作物生长的农业技术。

1 材料与方法

1.1 试验区域概况

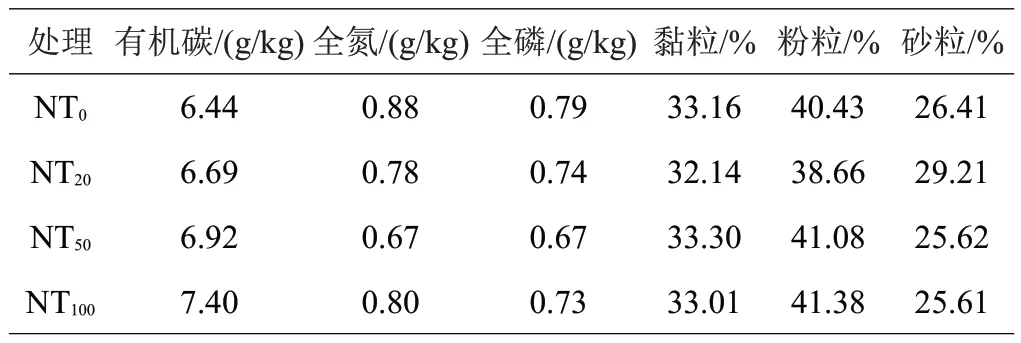

试验布设于西北农林科技大学试验农场,试验区地处黄土高原,位于渭河流域关中平原腹地,属东亚暖温带半湿润半干旱气候区,气候条件较好,雨热同期,降水和气温年际差异较小。2020年月平均降水量4.8~266.8 mm。生育期内降水量为798.4 mm,占全年降水量的80%。月平均气温为1.1~24.9℃,月平均高温为1.6~25.6℃,月平均低温为0.5~24.3℃(数据来源于西北农林科技大学试验农场气象观测站)。供试土壤基本理化性质(0~30 cm)和颗粒组成(0~100 cm)见表1。

调查员委托每个自然村的村医作为协助者,在其协调下开展一对一、面对面的现场问答式入户调查。承诺问卷不做单份分析。本研究共发放1100份问卷,最终保留有效问卷941份,有效回收率为85.55%。无效问卷的剔除标准:被调查者配合度较差的、未完整作答的与反聩信息存在明显倾向性的。

表1 供试土壤基本理化性质和颗粒组成

1.2 试验设计

试验始于2020 年6 月12 日,种植作物为秋玉米。2020年6月12日播种,当年10月10日收获,试验选取免耕作为供试处理,以接种蚯蚓数量为试验变量,设置4个蚯蚓接种水平,分别为NT0(对照,0条/m2)、NT20(2条/m2)、NT50(5 条/m2)和NT100(11 条/m2),每个处理重复3次。每个小区面积为9 m2(3 m×3 m),共计12个小区,小区随机分布。蚯蚓接种日期为2020 年6 月13日,各处理中蚯蚓接种方式为将个体大小基本一致的成年威廉腔环蚓均匀放置在样地表面,待其自由进入土中并进行觅食、掘穴等活动。为防止蚯蚓逃逸,所有样方边界均以可拼接无锈钢板隔离,无锈钢板插入土壤深度约50 cm,地表留出高度约40 cm。玉米种植行距为60 cm,每行株距为30 cm。每个小区均施氮肥和磷肥作为基肥,氮肥为尿素(含N 46%)150 kg/hm2,磷肥为过磷酸钙(含P2O516%)75 kg/hm2,玉米生长期间不施肥,除草等农田管理措施相同,整个生育期无灌溉。

1.3 土壤取样与处理

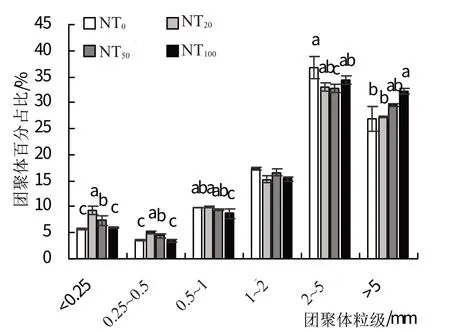

土壤团聚体结果(图2)显示,农田土壤主要以2~5 mm粒级团聚体为主(32.80%~36.73%),其次为>5 mm(26.88%~34.55%),再次为1~2 mm(15.26%~17.22%),然后为0.5~1 mm(8.69%~9.96%),最后为<0.25 mm(5.78%~9.32%)和0.25~0.5 mm(3.40%~5.10%)。与对照相比,NT20、NT50和NT100提高了>5 mm 粒级团聚体百分占比(0.39%~5.35%);NT20、NT50和NT100处理中<0.25 mm 和0.25~0.5 mm 粒级团聚体百分占比也显著高于NT0处理(0.22%~3.55%和0.91%~1.58%,P<0.05);NT20、NT50和NT100处理的其余3个粒级团聚体的团聚体百分比则相应低于NT0处理。即蚯蚓活动提高了>5、<0.25、0.25~0.5 mm 粒级团聚体百分占比,蚯蚓活动使>2 mm粒级团聚体百分占比从60.36%提高至66.59%。

1.4 指标计算

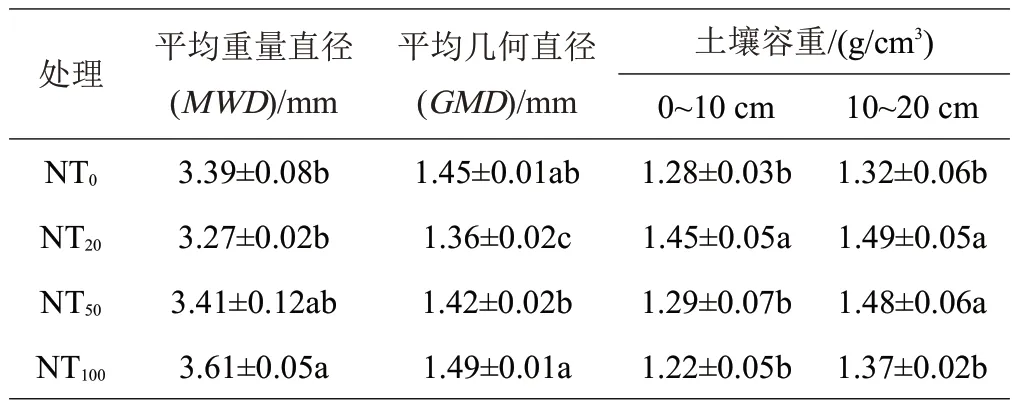

MWD和GMD是反映土壤团聚体大小分布状况的常用指标,其值越大表明土壤平均粒径团聚度越高,抗侵蚀能力越强[8]。如表2 所示,收获期各处理的MWD表现为NT100>NT50>NT0>NT20。相比NT0,NT50和NT100的MWD增加了0.70%和6.71%,NT20的MWD降低了3.56%(P<0.05)。各处理的GMD表现为NT100>NT0>NT50>NT20。相比NT0,NT100的MWD显著增加了2.76%,NT50和NT20的MWD显著降低了1.86%和5.37%(P<0.05)。综合来看,NT100可提高土壤团聚体稳定性,说明蚯蚓活动可以提高土壤团聚体稳定性,增强土壤抗侵蚀能力。

FastEthernet0/0 128.1 128 19FWD 0 4096 cc00.1ca0.0001 128.1

1.4.2 土壤团聚体指标相关计算利用干筛法得到的<0.25、0.25~0.5、0.5~1、1~2、2~5、>5 mm6 个粒级团聚体质量数据计算各级别机械稳定性团聚体的百分含量[6]。团聚体的稳定性采用平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)来描述,分别按式(2)~(3)计算。

④引导居民正确地选择补救方式。不要因灾后损失严重而丧失意志或者对政府不满,应及时主动向政府部门报告灾情,并关注权威机构公布的相关信息,以降低由此产生的内涝灾害风险。

式中,xi为第i个筛子上团聚体直径,wi为第i个筛子上团聚体重量百分比[7]。

1.4.3 土壤容重土壤容重采用环刀法及烘干法测定,如式(4)。

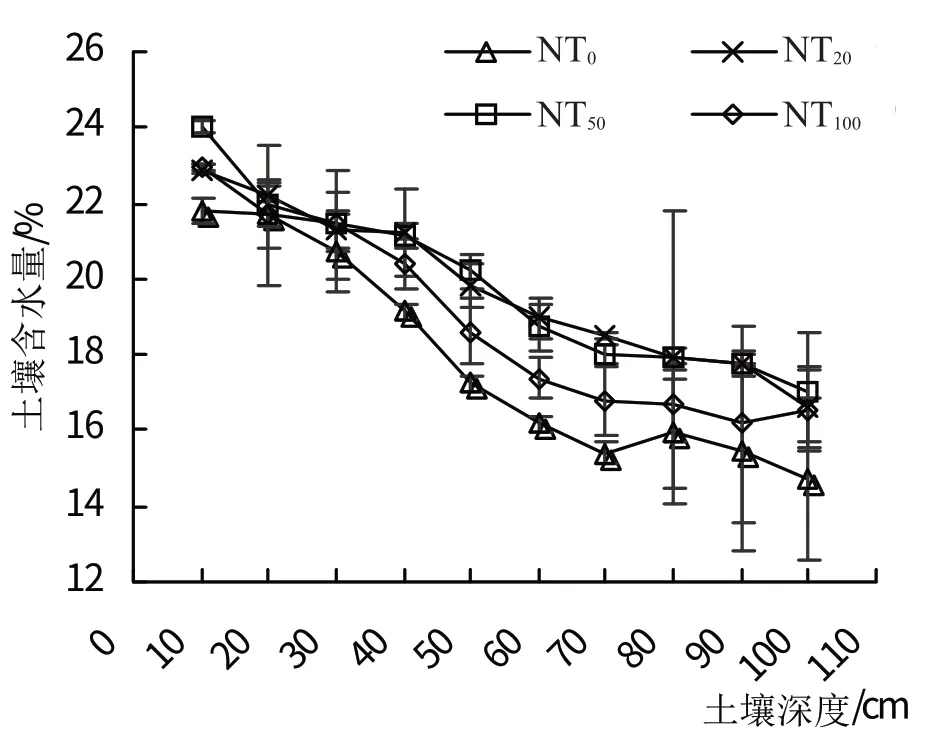

由图1 可知,土壤含水量变化曲线在0~100 cm 范围内随深度变化情况存在差异。相比对照(NT0)处理,有接种蚯蚓的3种处理都一定程度地提高了土壤含水量。在0~40 cm 土壤深度,相比NT0同深度的土壤含水量,有接种蚯蚓的3 种处理增加了土壤含水量(0.32%~9.99%);在40~100 cm 土壤深度,NT20、NT50增加了土壤含水量,相比NT0同深度的土壤含水量,其增加幅度分别为10.93%~20.06%、10.56%~17.24%。且NT20、NT502种处理增加土壤含水量的变化趋势在试验结果中基本一致。相比NT0同深度的土壤含水量,NT100处理土壤含水量增幅为4.65%~12.36%。在0~40 cm土壤深度,相比NT0,NT0、NT20和NT100增加了0.32%~9.99%的土壤含水量。在40~100 cm 深度,相比NT0,NT0、NT20和NT100增加了1.52%~20.06%的土壤含水量。即在0~100 cm土壤深度,蚯蚓活动提高了土壤含水量,且NT20、NT50增加土壤含水量的效果优于NT100。

传统渠道不断被蚕食、数量锐减!中间渠道被急剧压缩,一些传统肥料企业难以招架。互联网与电商的强势袭来令人措手不及,如果传统肥料企业抱残守缺,不转型就难以生存。一位大型复合肥企业经理感叹:“再不改变将被渠道边缘化,如果还是针对经销商这种传统渠道做营销,企业将很难生存,大肥企业只能下沉、下沉,做终端!”“企业要有好产品,还要拥抱终端渠道,重新构架模式。如果还守着原来的传统营销方式,你会觉得为什么销量一天天下滑那么快?找不到原因,你下去一看,生意全部被他们做了。”“不是市场没有了,市场还在,但是已经成为别人的市场。”

1.5 数据处理

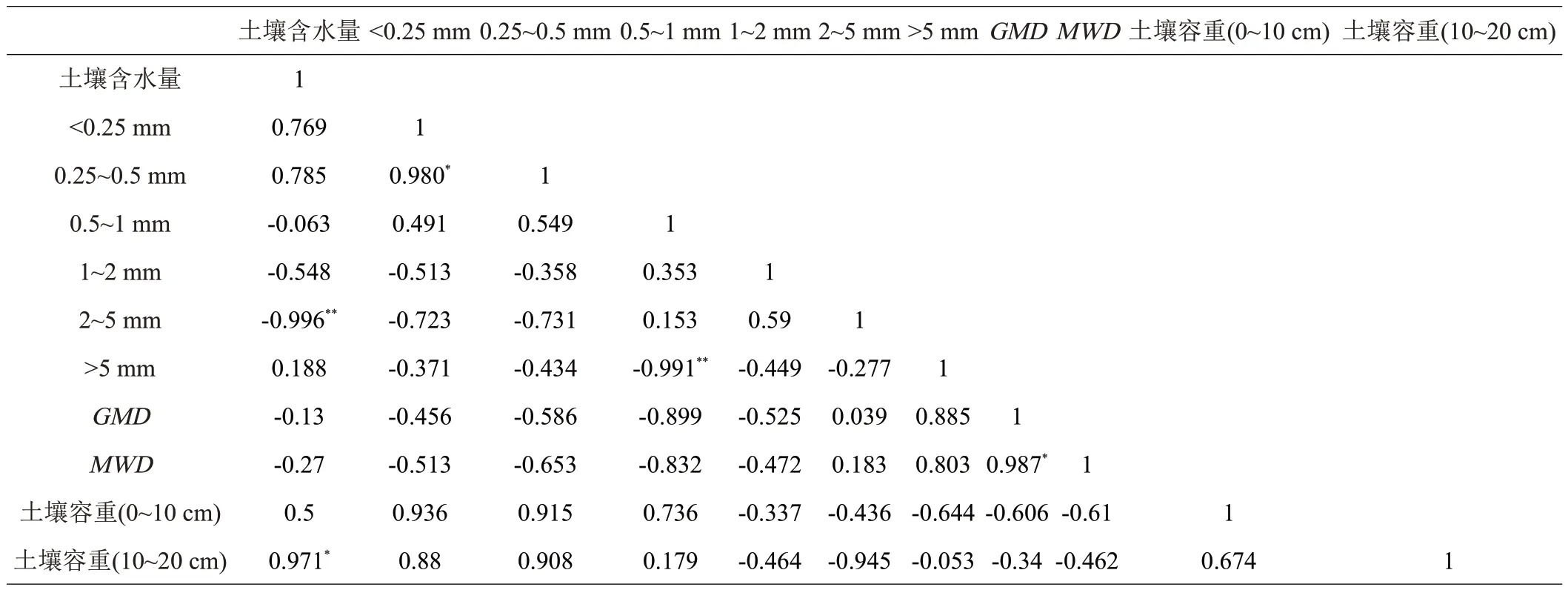

由表3可知,土壤含水量与2~5 mm粒级团聚体呈显著负相关(P<0.01),与土壤容重(10~20 cm)呈显著正相关(P<0.05),与其余指标不存在显著相关性。除土壤容重(10~20 cm)与土壤含水量呈显著正相关(P<0.05)外,土壤容重(0~10 cm)与土壤含水量不存在显著相关性,且土壤容重与土壤团聚体指标间不存在显著相关性。

2 结果与分析

2.1 土壤含水量的变化特征

式中,m为环刀内的干土质量,v为环刀体积。

图1 收获期土壤含水量深度变化曲线

2.2 蚯蚓活动对土壤团聚体组成的影响

2020年10月10日对各处理的重复小区进行土壤样品的采集,采用随机取样法对每个处理小区取土。采集0~10、11~20、21~30、31~40、41~50、51~60、61~70、71~80、81~90、91~100 cm的土样测定土壤含水量和土壤团聚体。土壤含水量采用烘干法测定,土壤团聚体干筛法测定,采用环刀法、烘干法测定0~10 cm 和11~20 cm的土壤容重。用于测定土壤团聚体的土样剔除可见的根系、石砾、枯落物等杂物,置于室内阴凉处风干。

还有一道好吃的洋芋佳肴就是洋芋搅团。把刚煮熟的洋芋趁热剥了皮,放到石头凿成的砸窝里,用石头做的砸槌反复砸烂成泥,用大勺子挖到用葱炝熟的酸菜酱水里,拿筷子夹成小块,调上油盐和干辣椒面,一碗勾人魂魄的洋芋搅团就做好了。夹一块搅团放到嘴里,不等你用牙齿去咀嚼,它自己就滑溜溜地跑到胃里去了!

图2 土壤团聚体粒级分布(0~30 cm)

2.3 蚯蚓活动对土壤团聚体稳定性和容重的影响

1.4.1 土壤含水量计算土壤含水量计算如式(1)。

表2 土壤团聚体平均质量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)和土壤容重

在0~10 cm 土壤深度,各处理土壤容重表现为NT100<NT0<NT50<NT20。由表2可知,相比NT0,只有NT100显著降低了土壤容重(4.34%,P<0.05),其余2 种处理不同程度地增加了土壤容重(1.30%~13.50%,P<0.05)。在此土壤深度,接种蚯蚓处理的土壤容重随蚯蚓数量增加呈先增后减的变化。在10~20 cm 土壤深度,各处理土壤容重表现为NT20<NT50<NT100<NT0。相比NT0,各处理均不同程度地增大了土壤容重(4.05%~11.99%,P<0.05)。在此深度下,接种蚯蚓处理提高了土壤容重。说明在免耕条件下,接种蚯蚓达到11条/m2(NT100)时,蚯蚓活动会降低0~10 cm深的土壤容重,接种蚯蚓会使得10~20 cm深的土壤容重增加。

2.4 土壤含水量与土壤团聚体、容重间的相关分析

采用Excel 2019进行数据处理和制图,采用SPSS 9.1进行显著性差异分析(P<0.05)和相关分析。

跨区作业走南闯北。河南省农机跨区作业发起于1993年,至今已经走过25个年头,全省联合收割机从无到有,发展到2018年的18.8万台,收割机作业面积达7900多万亩,成为全国小麦机收会战的“主战场”和“首战场”。每年河南省大面积机收作业结束后,大批收割机陆续奔赴山东、河北、内蒙古、天津等地作业,出省作业收割机总量在3万台左右。小麦跨区机收作业模式开辟了农业小规模家庭经营条件下农机社会化服务的新路子,是我国现行农业生产经营体制下发展农业机械化的一大创举。

表3 土壤含水量与土壤团聚体指标、土壤容重间的Pearson相关分析(双尾)

3 结论

本研究结果表明,接种不同数量的蚯蚓均可提高土壤含水量、土壤大团聚体数量、团聚体稳定性,且接种足够数量的蚯蚓会减小表层(0~10 cm)的土壤容重,接种蚯蚓会使犁底层(10~20 cm)的土壤容重增加。从结果来看,NT20、NT50增加土壤含水量的效果优于NT100;蚯蚓活动提高了>5、<0.25、0.25~0.5 mm粒级团聚体占比,蚯蚓活动使>2 mm 粒级团聚体占比从60.36%提高至66.59%;NT100可提高土壤团聚体稳定性。

相关分析表明,土壤含水量与2~5 mm 粒级团聚体呈显著负相关(P<0.01),与土壤容重(10~20 cm)呈显著正相关(P<0.05),土壤容重与土壤团聚体间不存在显著相关性。综合来看,免耕条件下接种蚯蚓可影响土壤含水量、土壤团聚体、土壤容重,研究结果可为改善农作物生育期土壤含水量及农田土壤物理性质提供数据参考。

4 讨论

4.1 蚯蚓活动对土壤物理性质的影响

本研究结果显示,土壤中>2 mm 的大团聚体从60.36%增加至66.59%。且土壤大团聚体含量随着蚯蚓数量增加而增加,土壤小团聚体含量则随蚯蚓数量增加而减小,与已有研究结果一致[9]。于建光等[10]研究发现,接种蚯蚓显著降低土壤粘粒及粘粉粒分散率,同时增加>2 mm大团聚体数量,故蚯蚓活动可以增加土壤大团聚体数量。一般来说,土壤大团聚体数量越多,土壤团聚体稳定性越高。于建光等[10]研究发现接种蚯蚓可显著增加MWD;在本试验中,与对照相比,接种蚯蚓处理提高了土壤团聚体MWD和GMD值,从而提高了土壤团聚体稳定性。

土壤容重是反映土壤紧实程度、孔隙状况等结构性特征的重要指标[11]。本研究结果显示,0~10 cm土壤深度,相比NT0,只有NT100显著降低了土壤容重;10~20 cm 土壤深度,接种蚯蚓处理的土壤容重始终高于对照处理。蚯蚓活动在多数情况下倾向于降低土壤容重,但少数情况下也会提高土壤容重[12]。土壤容重变化受众多因素影响,如土壤类型、接种蚯蚓类型等。本研究供试土壤为塿土,黏粒含量高,土壤紧实[13]。且在免耕条件下设置了不同蚯蚓接种水平,与其他研究试验条件存在一定差异。刘武仁等[14]研究表明,长期免耕使得表层0~20 cm 土壤容重增大,免耕一定程度上导致了土壤容重的增加。

4.2 蚯蚓活动影响的土壤性质对土壤含水量的影响

本研究中,蚯蚓活动增加了土壤含水量。相较于NT100,NT20、NT50提高土壤含水量作用更为明显。蚯蚓活动使土壤中大团聚增多,团聚体稳定性增强。而土壤团聚体及其稳定性是影响土壤水分状况最重要的因素,对土壤渗透性和保水能力有直接影响[15],稳定的团聚体为土壤传输养分水分和空气提供良好的运移通道[16]。团聚体数量、粒级分布影响土壤孔隙、土壤水分的分布和连续性,并最终使土壤结构发生改变[17]。大团聚体更容易保持土壤水分,从而增加土壤的含水量[18]。已有研究证实,蚯蚓粪在水分入渗过程中,蚯蚓粪层会蓄积大量水分,延缓水分入渗。同时蚯蚓粪作为保水剂可以抑制土壤水分蒸发,增加表层以下土壤的含水量[5]。

已有研究表明,土壤容重和含水量两者之间呈负相关关系,且随着土层加深,含水量减少,土壤容重增大[19]。本试验中,蚯蚓活动对0~20 cm 土层土壤容重表现为增大作用,仅有NT100在0~10 cm土层表现为土壤容重降低。土壤含水量在该土层表现为相比NT0其余接种蚯蚓处理提高了土壤含水量。土壤容重与含水量变化情况相反,与前人研究结果一致。