西藏藏汉族居民交往交流交融实证研究

——基于社会距离与姻亲关系相结合框架的考察

郝世亮 索朗曲珍

构建包容多元、交融一体的民族关系是统一的多民族现代化国家建设的基本目标,也是实现社会良性运行和协调发展的基本前提。(1)参见费孝通主编:《中华民族多元一体格局》,北京:中央民族学院出版社,1989年,第44—49页;郑杭生主编:《民族社会学概论》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第6—8页。构建和深化新型社会主义民族关系对实现西藏经济社会高质量发展和长治久安具有重要意义。民主改革以来,西藏全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,为各族人民交往交流交融创造了良好的制度环境和社会环境。随着改革开放不断深入,西藏经济社会结构发生了深刻变化,西藏人民与全国人民的经济和文化联系更加紧密,(2)中华人民共和国国务院新闻办公室:《伟大的跨越:西藏民主改革60年》,北京:人民出版社,2019年,第62—64页。各民族人民之间的交往交流日益密切,族际日常交往网络互嵌不断深化,形塑了新时代民族关系图景,为进一步贯彻落实习近平总书记“治边稳藏”战略思想和“加强民族团结,建设美丽西藏”“建设美丽幸福西藏,共圆伟大复兴梦想”重要指示精神奠定了基础。创新社会治理,加强民族团结,必须准确理解和把握西藏当前民族交往交流交融的状况、性质和规律,这对学术界要做更多、更细致、更科学的基础性工作发出了时代吁请。历史和现实昭示,积极群体关系发展既取决于社会结构层面的社会制度、社会政策对各群体权利、利益的包容协调,也取决于行动主体层面不同个体或群体涵养和发展积极的交往意愿与交往实践。(3)杨菊华:《论社会融合》,《江苏行政学院学报》2016年第6期,第64—72页;郝世亮、牟海云:《系在边疆的家国:人类学视野下的族际交往》,《西藏研究》2021年第2期,第116—122页。本研究以西藏社会实地调查数据和有关部门统计信息为依据,使用族际社会距离心理测量与族际姻亲关系调查相结合的研究框架,以期回答以下问题:西藏藏汉族居民的社会距离如何?两类群体在日常接触交往中是否涵养和发展了积极的交往意愿?两类群体间以族际姻亲关系为标志的亲密关系网络发展状况如何?

一、文献回顾与理论框架设置

学界关于族际社会关系的实证研究传统有两条重要脉络。一是以社会心理学视角和方法考察族际“社会距离”(Social distance)的研究进路,研究者一般通过测量不同民族身份的个体及群体彼此间的心理接纳程度来评估社群互动。二是以社会学视角和方法考察族际“社会网络相互进入”(Inter-ethnic Social network)的研究进路,研究者一般通过考察族际友谊、族际姻亲关系的发展和演化来评估民族互动的状况。研究者普遍认为,族际偏见的减少、积极族际关系认知与交往态度的形成,以及族际交往和社会网络的互相进入被视为积极族际关系发展的重要表征。(4)Milton M.Gordon,Assimilation in American Life,New York:Oxford University Press,1964,pp.6-17;马戎:《民族社会学——社会学的族群关系研究》,北京:北京大学出版社,2004年,第436—437页。

(一)“社会距离”分析进路

“社会距离”被视为一种普遍接受的衡量社会群体(包括种族、族群、不同阶层、亚文化群体与主流群体之间)心理距离的一般标准。“社会距离”分析框架和“社会距离量表”自建立至今一直为学术界所推崇,尤其对族际关系(包括种族、民族和族群关系)研究领域产生了持久的影响力。“社会距离量表”被喻为思想史上最著名的历史社会心理学工具之一,(5)Colin Wark and John F.Galliher,“Emory Bogardus and the Origins of the Social Distance Scale”,The American Sociologist,No.4,2007,pp.383-395.该量表也在社会学、政治学、心理学和教育学等学科中得到了广泛应用。(6)James A.Davis,General Social Surveys,1972-1994:Cumulative Codebook,Chicago:University of Chicago,National Opinion Research Cente,2003,pp.35-37.社会距离量表稳健的信度和效度在全球多个国家得到了验证,(7)Colin Wark and John F.Galliher,“Emory Bogardus and the Origins of the Social Distance Scale”,pp.383-395.亦为我国学者广泛借鉴,学者们运用社会距离分析框架和社会距离量表对中国社会群体关系进行了实证考察,成果多聚焦于农民工的社会适应问题以及该群体与城市居民的社会融合问题。(8)参见卢国显:《差异性态度与交往期望:农民工与市民社会距离的变化趋势——以北京市为例》,《浙江学刊》2017年第6期,第50—54页;郭星华、储卉娟:《从乡村到都市:融入与隔离——关于民工与城市居民社会距离的实证研究》,《江海学刊》2004年第3期,第91—98页;许传新、许若兰:《新生代农民工与城市居民社会距离实证研究》,《人口与经济》2007年第5期,第39—44页;王桂新、武俊奎:《城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例》,《社会学研究》2011年第2期,第28—47页;胡荣、王晓:《社会资本与城市居民对外来农民工的社会距离》,《社会科学研究》2012年第3期,第101—106页。

在民族关系研究领域,有学者采用了社会距离量表,(9)王友华、周永康:《社会资本与藏族居民的社会距离》,《西南民族大学学报》2013年第9期,第47—51页。但概览相关文献发现,冠以“社会距离”名义的一些研究在社会距离理论框架搭建和社会距离量表使用规范上存在一些缺陷。正如有学者评论指出,这些研究“缺乏严肃统一的测量标准的种种做法,使得对于社会距离的研究进一步流于易变,破坏了作为一个科学概念应有的严谨性和科学性”。(10)史斌:《社会距离:理论争辩与经验研究》,《城市问题》2009年第9期,第57页。对社会距离量表的准确理解是保证研究程序规范的基本前提。因此,推进族际关系的实证研究须在重新审视前人研究基础上,科学、审慎地使用社会距离分析框架及相关量表。

(二)“社会网络相互进入”分析进路

回顾现代多民族国家族际关系整合的历史经验,我们发现,相比于带有权力约制色彩的公共领域族际交往而言,私人领域族际交往更能直观透射族际关系发展的社会基础。诸多经典实证研究把考察不同民族群体在私人领域社会网络的相互进入,作为把握族际关系发展及演化的一个重要切入点,并将跨民族友谊关系、族际姻亲关系等作为关键测量指标。其中,族际通婚被视为民族、族群关系和族际社会距离的晴雨表。(11)Parrillo V N and Donoghue C,“The National Social Distance Study:Ten Years Later”,Sociological Forum,Vol.28,No.3,S2013,pp.597-614.研究者倾向于认为跨族婚姻关系的建立意味着不同族群社会交往和亲密关系的障碍被打破,族际通婚对多族群社会整合的潜在影响非常大。(12)郭志刚、李睿:《从人口普查数据看族际通婚夫妇的婚龄、生育数及其子女的民族选择》,《社会学研究》2008年第5期,第98—116页。如经典融合理论(Classical Assimilation Theory)认为,不同群体接触交往是“一个相互渗透和融合的过程,在这一过程中最好的例子就是族际婚姻,大规模异族通婚通常被视为社会融合过程的最后一步”。(13)Zhen chao Qian and Daniel T.Lichter,“Social Boundaries and Marital Assimilation:Interpreting Trends in Racial and Ethnic Intermarriage”,American Sociological Review,Vol.72,2007,pp.68-94.

然而,我国国情与西方移民国家国情有较大差异,以流行于20世纪中叶的经典种族融合理论框架来分析评估中国民族关系显然不对。(14)参见魏国红:《论“族际通婚作为民族关系衡量指标”范式的适用性》,《北方民族大学学报》2017年第2期,第50—54页。该文讨论了戈登研究美国移民同化过程时采用的七个衡量指标在中国的适切性问题。对照我国现实,新融合理论(New Assimilation Theory)关于族际边界维系与族际社会网络的相互进入同时发生的理论洞见,对于我们实证考察当代中国的族际关系有借鉴价值。新融合理论认为族际通婚可能与族际边界维系同时发生,随着族际接触机会的增多,族际通婚的比例可能增加,但不能粗疏地通过族际通婚来预测种族或族群的同化,族际通婚只能是族际关系边界穿越、模糊和转移的标志。(15)Richard.Alba and Victor Nee,Remaking the American Mainstream:Assimilation and Contemporary Immigration,Cambridge,MA:Harvard University Press,2003,pp.143-149.从一定意义上讲,族际边界效应与族际交融效应是当代中国边疆地区各民族群体族际关系发展演化的一体两面。一方面,研究者普遍认为当代中国边疆地区不同民族群体之间“通过一整套文化特质来维持族群边界”的现象是既存现实。(16)弗雷德里克·巴特主编:《族群与边界:文化差异下的社会组织》,李丽琴译,北京:商务印书馆,2014年,第34页。另一方面,随着我国现代化事业“一盘棋”进程的推进,各民族交流接触日益频繁,为族群边界的穿越、模糊以及为各族人民建立包括族际姻亲关系在内的亲密关系网络提供了资源与机会。

随着新时代党的治藏方略的贯彻落实和西藏开放发展进程的加快,西藏自治区与全国其他省区一样,区域人口的民族构成也在发生变化。在此背景下,围绕西藏民族交往主题的不同学科的学术研究也紧跟时代的脚步。1988年到1991年期间,北京大学与中国藏学研究中心合作的“西藏社会发展”课题研究团队在西藏进行了较大规模的实地调查,开启了当代西藏民族关系实证研究的先河。此后,马戎、旦增伦珠、苏发祥等学者先后围绕西藏各民族交往心理及交往实践等主题在西藏进行了多次调查研究。(17)参见马戎:《西藏的人口与社会》,北京:同心出版社,1996年,第229—335页;马戎:《拉萨市区藏汉民族之间社会交往的条件》,《社会学研究》1990年第3期,第57—65页;马戎:《西藏城乡居民的择偶与婚姻》,《西北民族研究》1995年第2期,第23—45页;马戎、旦增伦珠:《拉萨市流动人口调查报告》,《西北民族研究》2006年第4期,第124—171页;苏发祥:《西藏民族关系研究》,北京:中央民族大学出版社,2006年,第63—66页;苏发祥、乔小河:《交友、礼物与交换——西藏地区藏汉民众交往情况调查分析》,《中国藏学》2017年第1期,第5—13页。菅志翔依据人口普查数据讨论了藏汉通婚问题,(18)菅志翔:《中国族际通婚的发展趋势初探——对人口普查数据的分析与讨论》,《社会学研究》2016年第1期,第123—145页。但没有专门讨论西藏自治区的族际通婚问题。

已有研究对于把握当代西藏民族交往、民族通婚问题做了极有价值的工作,但仍有继续推进的必要。其一,近十年来西藏自治区各民族交往交流交融中出现的新的变化理应成为学术研究的关切点,但鲜见基于大型调查基础上的实证研究成果。其二,已有研究在讨论西藏民族交往心理、通婚态度时对各民族群体内多维社会分类属性的“组间差异”关注不够,对不同性别、年龄段、阶层、教育背景等群体差异性的关注理应进入考察视野。其三,“社会距离”分析框架及测量量表需运用于西藏民族关系实证研究。

基于对国内外社会心理学和社会学研究视域下族际关系实证研究的研究进路与相关经验的回顾,本研究认为,基于“社会距离”与“社会网络相互进入”的理论框架来考察西藏自治区各民族交往交流交融的现实状况和发展趋势是合适的。

二、研究设计与调查数据

本研究旨在通过社会学的实证研究来透视西藏藏汉族居民交往交流交融的现状和发展趋势,通过相关研究文献回顾与先期定性访谈资料分析形成了理论框架,并以此为指导搜集了一手调研数据。

(一)研究设计

1.框架与任务。本研究在社会心理学的群体“社会距离”分析与族群关系社会学的“社会网络相互进入”分析相结合的研究框架下,设计开展了主题为“西藏各民族交往交流交融”的实地调查,主要做了以下几项工作:第一,使用“社会距离”量表测量描述被访对象的族际交往心理。第二,通过考察族际“社会网络相互进入”来评估西藏居民族际交往交流交融状况。第三,依据西藏全区单一年度新增婚姻登记信息,分析了族际通婚的现实状况和特点,以此作为分析族际“社会网络相互进入”的补充论据。

2.社会距离测量的说明。本研究严格遵循了博格达斯(19)博格达斯本人采用的经典量表包括测量族际交往态度的七个层次:会接纳同对方群体成员建立姻亲关系、建立亲密友谊、成为邻居、成为同事、只是宣称彼此认识、只作为游客到我的国家、远离我的国家。“社会距离”测量的理念、原则和方法。结合西藏实际共设计了测度社会距离的四项称述,询问被访者对于其他民族成员的接受程度。问题为:“您对以下几个说法(我不介意与藏族/汉族成为邻居;成为同事;成为亲密朋友;成为亲戚)的观点是:完全同意、比较同意、同意、不同意、完全不同意、不好说”。在分析被访者对其他民族成员的接受程度时,只考虑与其关系最近的人,访谈结果如下(见表1)。

(二)调查数据

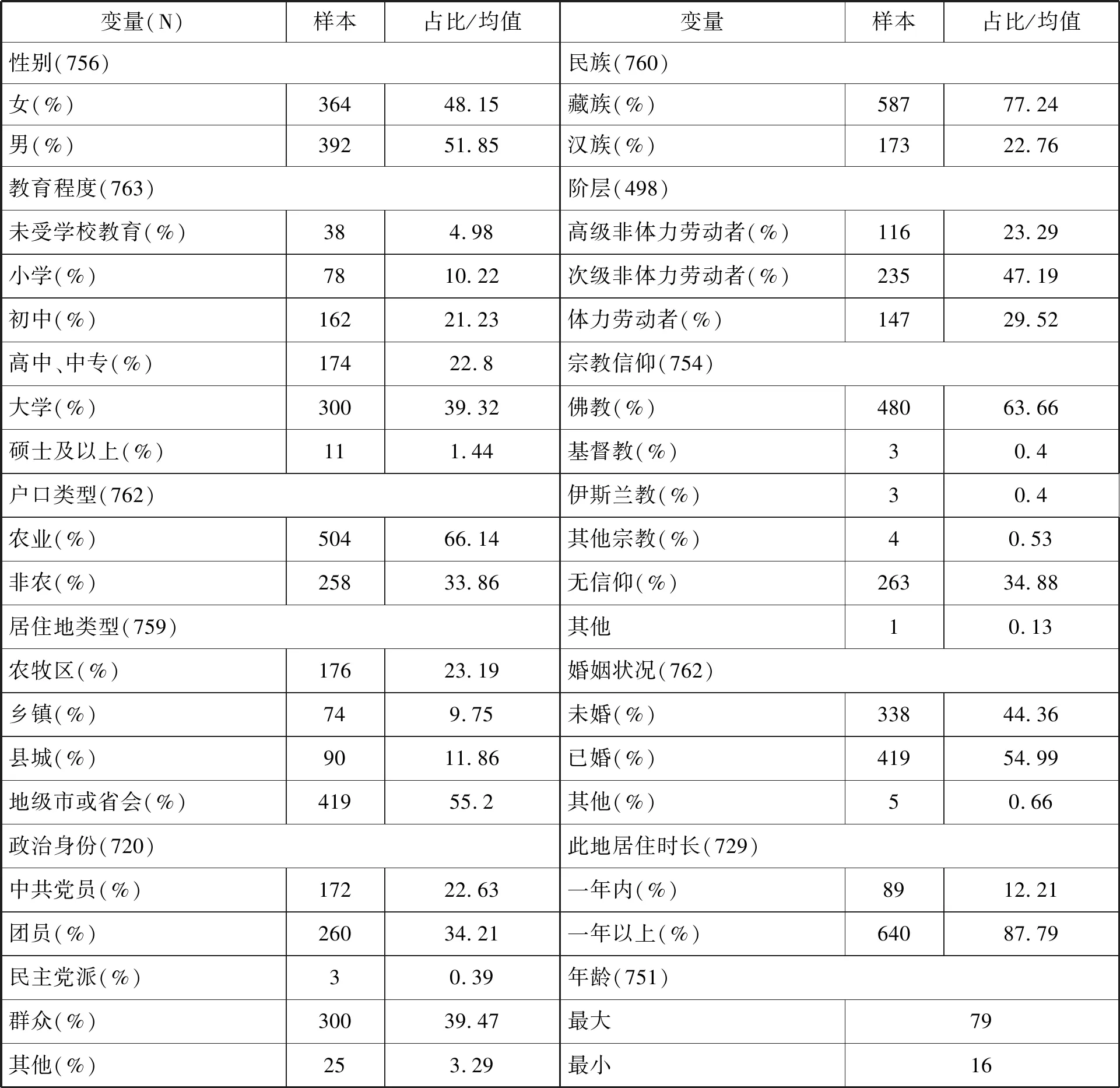

研究数据来源包括两个部分,一是课题组在西藏的问卷调查数据,二是西藏自治区2017年至2018年度新增婚姻登记数据。问卷调查采用了随机抽样调查与非随机抽样调查两种方式,调查样本主要分布在拉萨市、日喀则市和那曲市的主城区及近郊地带。调查共发放问卷800份,回收786份,有效问卷781份,有效率为99.36%。样本中,设置了性别、民族、受教育程度、阶层、宗教信仰等具体内容(见表2)。

表2:被访对象基本情况

三、研究结果与实证分析

在全国经济、社会现代化建设“一盘棋”进程中,西藏各民族接触交往的动力结构,逐渐从国家推动的单维力量模式向国家、市场、社会等多维合力作用模式转变,族际交往的广度和深度发生深刻变化。对西藏藏汉族居民的社会距离与族际姻亲关系网络分析发现,西藏藏汉族居民的社会距离值指数较低,姻亲关系呈积极发展态势。与全国其他地区一样,西藏各族群众日益密切的接触交往为族际交往逐步从公共领域进入包括姻亲关系在内的私人领域提供了条件。(20)郝亚明:《西方族际接触理论研究及其启示》,《民族研究》2015年第3期,第13—24页。

(一)相友而亲睦:西藏藏汉族居民的社会距离值指数较低

1.社会距离的整体情况。如表3显示,本次调查中被访对象报告的社会距离均值为1.415。对照社会距离量表中的问题陈述和相应陈述的赋值,数据直观反映了所有被访者对藏、汉族彼此成为亲密朋友和结成姻亲关系持积极态度。

表3:“社会距离”均值及藏、汉被访者的社会距离差异检验

因国内没有相应对话文献,所以本研究基于对社会距离量表规范用法准确把握的信心,尝试同美国有关族际“社会距离”的实证研究进行对话。例如,博格达斯于1926年至1966年在以美国大学生为访问对象的族际社会距离问卷测量中发现,该国不同种族或族群的族际社会距离值呈逐年下降趋势,从1926年的2.14下降到1966年的1.92。欧文在1977年的研究中报告了美国族际社会距离值为1.93。潘瑞诺与多诺霍在2001年的研究中报告了美国族际社会距离值为1.45。研究者发现,在长达60多年时间跨度中美国族际社会距离值呈稳步下降趋势。但是,潘瑞诺和多诺霍研究发现在“9·11”事件发生10年后的2011年,该国族际社会距离值出现了首次逆转,社会距离值为1.68。(21)Vincent N.Parrillo and Christopher Donoghue,“The National Social Distance Study:Ten Years Later”,Sociological Forum,No.3,2013,p.603.

本研究发现西藏地区藏、汉族被访者的族际社会距离均值为1.41,比美国学者报告的美国族际社会距离的历史最低值1.45还略低。尽管这种对比存在这样那样的问题,但这一证据直观反映了中国西藏地区族际社会距离处于较低水平,充分透射了西藏地区民族和谐关系发展的良好状况。同时,研究也发现西藏地区藏族与汉族的社会距离均值有差异,前者低于后者(见表3)。这也从侧面反映了西藏藏族群众对在藏汉族群众秉持了包容、开放和接纳的积极态度,这也是西藏地区社会不存在明显族际偏见的重要表征。关于汉族被访者报告的较高社会距离值,本研究将在下文继续讨论。

2.基于群体对比的社会距离描述统计。社会距离均值得分只能粗略显示族际交往心理的整体状况,社会距离的描述统计则能提供更丰富的信息。如表4显示,在标志社会距离最近的“结成亲戚关系”态度中,76.11%的藏族被访者,59.30%的汉族被访者表达了积极态度。经过卡方检验发现,这两类群体存在明显差异(Pearson chi2(5)=19.0643,Pr=0.002),藏族受访者的态度更为积极。对于彼此是否能“发展族际友谊”,受访者赞同比例均超过90%,两类群体无明显差异。对彼此能否“成为邻居和同事”,受访者表达积极意愿的比例均超过90%,其中藏族受访者对此问题的态度更为积极。明确表达“不接触”态度的受访者在总样本中占比都非常小。

3.社会距离的影响因素分析。上文分析反映了藏、汉族群体报告的社会距离值处于较低水平,也反映了两大群体关系的良性状态。族际接触理论认为,在两个族群之间不存在结构性冲突或不存在彼此视对方为潜在威胁的社会氛围下,族际接触与族际偏见呈负相关。族际友谊相关研究发现,族际友谊有扩散效应,一般而言,有其他族群朋友的人对对方所属族群的偏见较少,社会距离值也较低。那么,同一民族但不同社会属性类别的社会距离组间差异是否存在呢?族际接触机会的多寡、族际友谊经验是否影响社会距离呢?

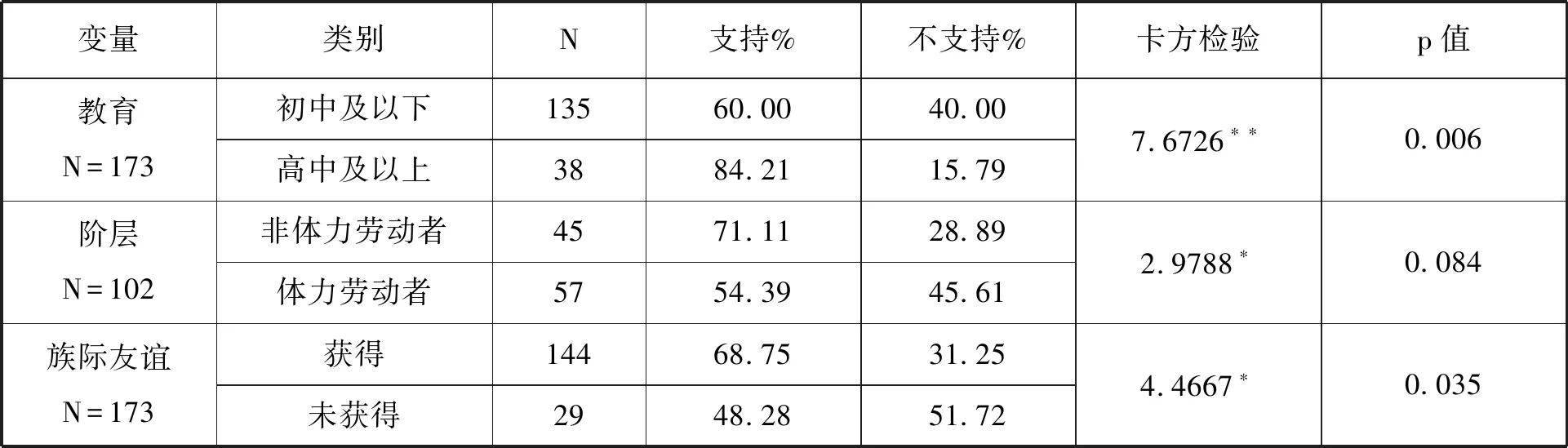

西藏人口整体受教育水平较低,教育水平与职业结构直接相关,教育和社会阶层变量背后其实隐含着两个群体的接触机会。本次调查也发现,高中及以上教育层次的城市与城郊地带人口多在政府机关单位、企事业单位工作,工作地点多在族际互动密切的区域,族际接触机会较多。本研究询问了被访者的教育经历和职业,为分析需要,研究参照李路路等人关于社会阶层划分方法,(22)参见李路路、朱斌:《当代中国的代际流动模式及其变迁》,《中国社会科学》2015年第5期,第40—58页。该研究采用了职业的三阶层划分法,分别为“高级非体力劳动者”、“低级非体力劳动者”、“体力劳动者”。为分析需要,本研究将“高级非体力劳动者”与“低级非体力劳动者”合并为“非体力劳动者”。根据职业类型生成了“二分类”阶层变量。调查也询问了被访者是否结交了其他民族朋友,遂生成“族际友谊经验”变量,将受访者报告“有其他民族朋友”定义为“获得族际友谊”,将“没有其他民族朋友”定义为“未获得族际友谊”。最后,本研究结合已有社会距离研究的惯常做法,分别考察性别、教育、阶层、族际友谊经验与社会距离的关系(见表5)。

表5:社会距离影响因素差异检验

研究呈现如下特征:第一,不同性别被访者的社会距离不存在显著差异。第二,教育层次对社会距离有影响,高中及以上教育水平的人群的社会距离感知显著低于教育水平为初中及以下的人群。第三,社会距离中的阶层效应明显,非体力劳动者的社会距离感知水平显著低于体力劳动者阶层。第四,族际友谊经历亦显著影响社会距离感知,结交其他民族朋友的群体社会距离得分显著低于没有结交其他民族朋友的群体。这也在一定程度上验证了族际接触理论的基本假设——即“距离生区隔,接触生喜爱”。藏族和汉族民众接触交往的积极社会效应在当代西藏社会中凸显了出来。

4.汉族被访者族际通婚态度的分析。“坐在一起不如玩在一起,玩在一起不如吃在一起,吃在一起不如住在一起”,在访谈中受访群众用这样的话来描述民族互动关系的亲疏远近。族际通婚的发生既与双方接触机会有关,也体现当事人双方的主观意愿以及双方家庭、亲属及社区网络的支持。上文社会距离的描述分析发现,藏族被访者有76.11%的人对结成族际姻亲关系表达了积极态度,但只有59.30%的汉族被访者表达了积极态度。关于两类群体对于族际通婚态度的差异,其他学者也报告了类似结论。(23)张军:《近五年来西藏藏汉民族关系调查报告》,《中国藏学》2015年3期,第204—214页。

以往研究已经表明,接触层次的深浅与族际偏见相关。此次调查中的大多数汉族被访者除了有少部分长居西藏外,大多在西藏从事小生产、小商品贸易或打工,多为流动人口,职业类型决定了其与藏族民众交往多属于浅层次交往。因此有理由假设,与藏族群众有深层次交往经验的汉族对于族际通婚的态度,要比那些缺乏深层次交往机会的汉族群体更为积极。基于此,必须进一步对汉族群体的组间差异进行进一步考察。依照前文所述教育水平、阶层隐藏着族际接触机会多寡的信息这一判断,同时考量族际友谊的社会扩展效应,本研究根据被访对象社会距离中关于族际姻亲关系的态度生成了二分变量,分别考察了教育水平、社会阶层与族际友谊经验对汉族被访者的族际通婚态度的影响(见表6)。

表6:汉族被访者族际通婚态度影响因素的差异检验

数据分析发现,与族际接触机会多寡相关的教育水平、阶层类别与族际友谊获得与否均对汉族被访者的族际通婚态度有显著影响,被访者的组间差异明显。高中以上教育水平、非体力劳动者和获得族际友谊的汉族被访者关于族际通婚的态度整体是积极的。由此可见,长居西藏、与藏族群众有较深接触的汉族群众的族际偏见处于较低水平,这同样是印证“族际接触假设”的证据。概而言之,与其说民族类别效应影响族际通婚态度,不如说是“族际接触层次效应”在族际通婚态度变化中产生作用。

(二)生长的纽带:藏汉族居民族际姻亲关系积极发展

我们必须承认,将问卷调查测量的态度与民众真实态度画等号可能是有风险的。正如著名学者维克指出:“受访者表达的态度与现实生活中的态度与行为之间经常存在出入。”(24)Wicker C and Allan W.,“Attitudes Versus Actions:The Relationship of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects”,Journal of Social Issues,No.4,1969,pp.41-78.因此,调查统计数据结论必须与社会生活的现实相对照才能更好地把握社会现实。那么,被访者报告的积极族际关系认知、态度是否与生活中两个民族群体密切社会交往和社会结构的互相进入的趋势相一致呢?这还需要更多来自生活世界的真实材料加以印证。因此,本研究进一步考察了藏、汉族受访者的姻亲网络关系与族际通婚问题。

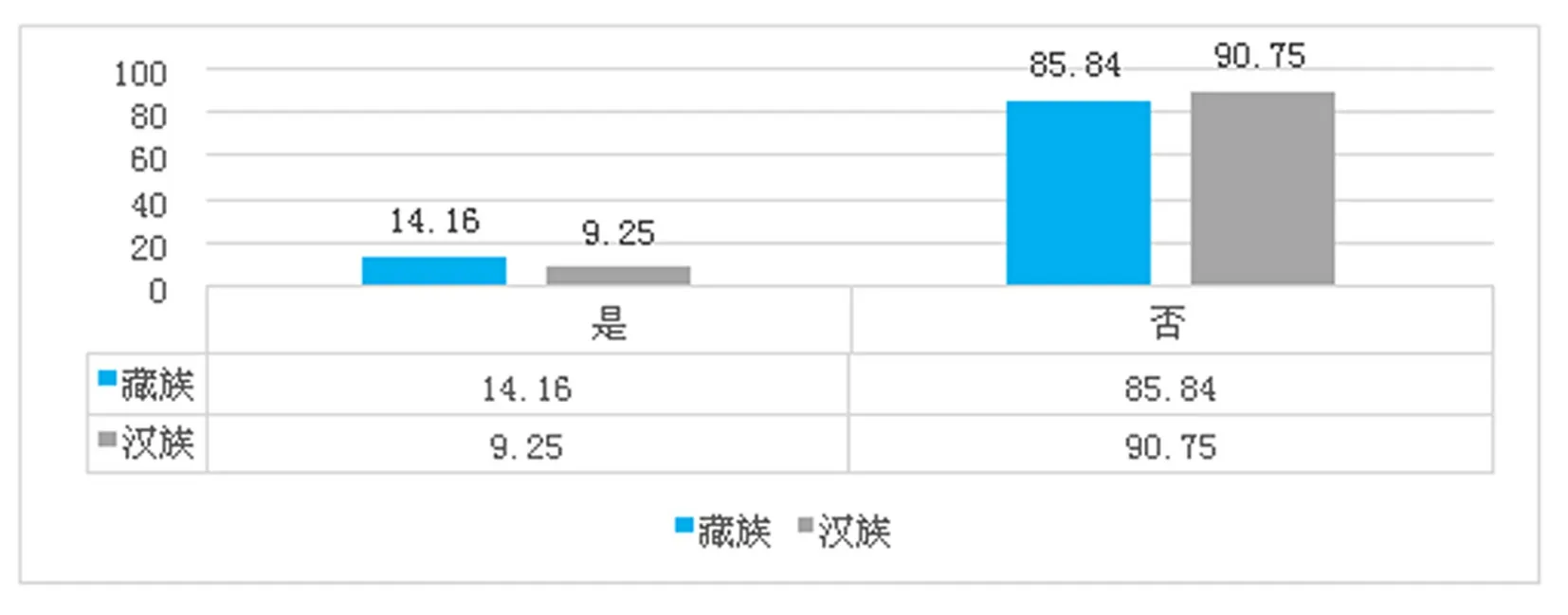

1.受访者报告的族际姻亲关系网络。问卷调查数据显示,14.16%的藏族受访者、9.25%的汉族受访者报告亲属中有其他民族成员(25)此调研中受访者具有独立性,被访者同在一亲属网络中的可能性不大。(见图1)。可以说,西藏藏汉族亲属网络的互相进入的状况展示了两大群体交往交流交融的积极态势。民族间姻亲网络的形成是西藏和谐民族关系发展的重要纽带,是西藏“平等、团结、互助、和谐”社会主义新型民族关系的生动反映,也是西藏各族人民血浓于水、亲如一家的有力证据。

图1:被访者亲属中是否有其他民族成员的情况

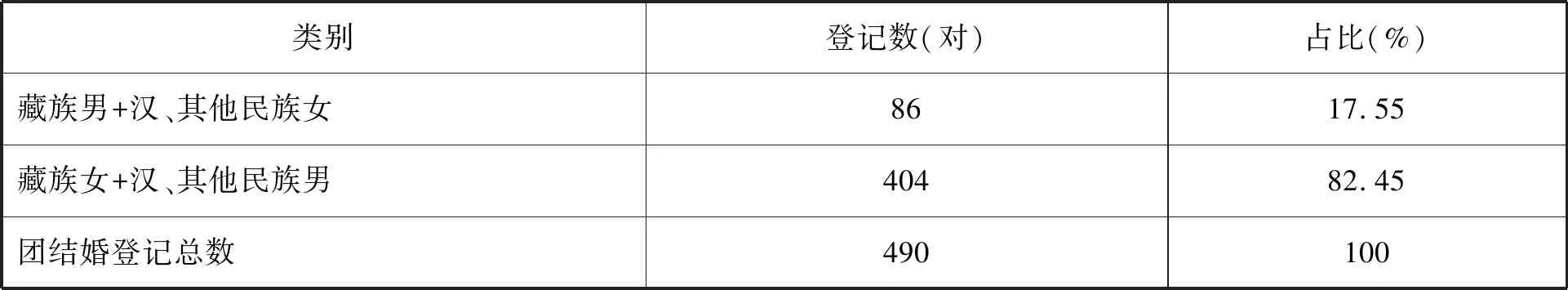

2.族际通婚统计。据2017年8月—2018年8月西藏自治区新增婚姻登记数据显示,其中有一方为藏族(纳西族、门巴族、珞巴族,数量占比微小)的民族团结婚(26)根据国内媒体习惯,将族际通婚称之为民族团结婚,本文亦采用这一说法。的数量为490对,民族团结婚占全年新增婚姻登记总数(39046对)的1.25%。

因以前有关西藏自治区民族通婚研究缺乏具体统计数据,本次统计得到的年度数据无法与已有研究进行对比,无法从整体上把握民族通婚的变化趋势。但是,结合基于西藏特殊的人口结构、居住格局为族际互动提供的机会结构看,全区一年近500例的族际通婚完全可以作为印证西藏和谐民族关系的一个强有力的证据。调研中,在拉萨、山南、日喀则、昌都、林芝、那曲、阿里等人口较为集中的城市和城郊经济带,总能听到受访者列举身边民族团结婚的例子。

表7反映了民族团结婚中两种模式的分布情况,藏族女性与汉族男性结合的类型占比较大。本研究认为,这种模式既与西藏人口结构、人口流动模式有关,也和藏、汉文化差异有关,恰恰是文化差异为青年男女跨民族结合提供了契机。

表7:2017—2018年“民族团结婚”情况

一方面,进藏汉族人口中,男性适婚青年群体占比较大而女性较少,这就决定了在西藏各族青年与其他民族异性接触的机会结构是有差异的,藏族男青年接触其他民族女青年的机会要少于汉族男青年接触藏族女青年的机会。另一方面,汉族被访者大多谈到了藏、汉族婚恋传统观念的差异,倾向于认为藏族在婚恋关系确立过程中,其物质攀比心理的束缚和捆绑较少,这也是藏族适婚女青年吸引其他民族适婚青年的一个重要因素。本次调研访谈了来自拉萨堆龙德庆区一家名为“藏汉缘”餐馆经营者——来自四川叙永县的老张和来自山南贡嘎的琼吉夫妇。(27)被访谈者姓名均为化名。在他们看来,亲密关系的建立是纯粹两个人以及两个家庭的事情,民族身份属性差异在他们的生活中似乎从未成为障碍,这或许就是普通藏、汉族居民的生活逻辑和思考方式,而这样的故事在西藏还有很多。

四、结论与讨论

本研究发现:第一,西藏藏、汉族居民的社会距离值处于较低水平。第二,西藏藏、汉居民对建立族际婚姻关系在内的亲密关系秉持积极态度,但族际边界效应依然发挥作用。第三,藏、汉居民私人领域亲密关系网络相互进入。调查显示,在藏、汉被访对象报告的亲属中有其他对方民族成员比例分别达到14.16%、9.25%,说明两个群体私人领域存在社会结构的相互进入。当然,本调查因非严格意义上的随机抽样,不能推论西藏整体情况,但该数据可以作为反映西藏藏、汉族居民交往交流交融积极态势的一个显著表征。第四,西藏人口族群多元化为族际通婚提供了条件。年度新增婚姻登记数据中有490对藏、汉“民族团结婚”样本,这也是藏、汉民众积极民族关系的一个重要体现。总之,本文认为西藏自治区藏、汉民众交往交流交融的总体态势是积极的,西藏和谐民族关系建设有良好的社会基础。

社会发展是合目的性和合规律性辩证统一的过程,党和国家对民族关系整合的引领与推动作用至关重要。长期以来,中国共产党在边疆地区发展建设中坚持“以人民为中心”的发展理念,致力于为各民族人民参与经济社会建设、分享发展机会和发展成果创造条件,为各民族人民交往交流交融奠定了坚实的物质基础。随着国家治理能力的显著增强与改革开放的不断深入,西藏自治区与其他省区市之间互联互通的市场经济网络与社会交往网络逐渐形成,技术、资本、物资、人口的双向流动日益频繁,各民族交往交流的机会显著增多。深化各民族交往交流交融是促进国家凝聚力建设和实现高质量民族团结的基础性工作,各族人民在交往中凝结的深情厚谊是国家凝聚力建设的根基所在,西藏各族人民日益密切的交往交融和亲如一家、守望相助的民族感情是国家治藏、稳藏、兴藏战略成功实施的重要社会基础。各民族高质量、深层次的接触交往对于缩减社会距离与发展密切关系有重要影响。为进一步促进西藏民族团结进步事业发展,必须坚决贯彻新时代党的民族工作的思想路线方针和政策,必须坚决贯彻新时代党的治藏方略,必须坚持抓改革、促开放,走有中国特色、西藏特点的经济社会发展的路子,多方着手,综合发力,为西藏各民族交往交流交融创造良好空间和环境,有序提升各民族群众交往互动增量,促进民族大团结、大繁荣。