基于政策工具视角的我国药品监管政策文本分析

贾 倩 庄 倩

中国药科大学国际医药商学院,江苏南京 211100

药品安全是公共安全的一个重要组成部分,不仅关系到人民群众的身体健康,还关系到经济的增长和国家的长治久安[1-3]。从20 世纪30 年代,西方发达国家开始采取由政府专业执法机构依法对药品安全实施监管的模式,并获得其他国家的广泛认同[4]。借鉴国外发达国家成熟的监管模式,我国制订了以《中华人民共和国药品管理法》(以下简称“《药品管理法》”)为代表的一系列法律法规,坚持人民至上、生命至上,从而建立科学、高效、权威的药品安全监管体系[5]。对研究内容进行系统、定量及事实性描述的内容分析法[6]被广泛用于公共政策的研究中,如政府服务购买政策分析[7]、5G 发展政策[8];同时在医药政策也有涉及,医保门诊政策分析[9]、公共应急政策[10]、护理实践[11]。故本研究以1984 年实施《药品管理法》[12-14]为起始点,对1984—2021 年中央部委颁布的药品监管政策进行分析,探究我国药品政策监管方式变化特点,为优化我国药品监管政策提供思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料

通过国务院、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家中医药管理局等相关官方网站并结合“北大法宝”,以“药品”“药品监管”“监管政策”“药品监督管理”“药品管理”“药品安全”“质量”作为关键词进行手动检索。纳入标准:①政策文本必须涉及药品监管的具体内容;②文本必须是法律、行政法规、部门规章等正式文件;③文本的发布部门为国家层面机构。排除标准:①地方部门文件;②便函和通报文书;③同一阶段内失效政策。最终共获得从1984 年9 月至2020 年4月的119份样本。政策文本的时间跨度较大,本研究以《药品管理法》为界,考察药品监管政策及监管方式的变化。作为药品监管政策中最重要的法律,《药品管理法》自1984 年9 月正式公布,经历了2001 年和2019 年2 次变革性修订[15-17]。故本文根据《药品管理法》的发布时间作为重要时间节点将药品监管政策分为以下阶段:药品监管探索期(1984—2000 年)、药品监管发展期(2001—2018 年)和药品监管深化期(2019 年至今)。

1.2 研究方法

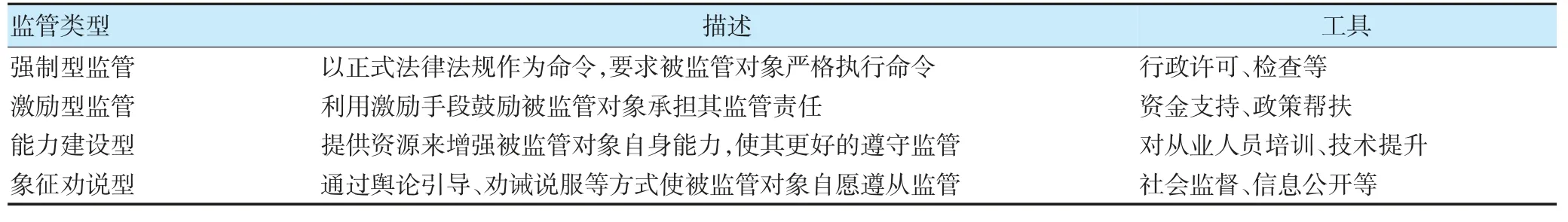

政策工具是指为实现政策目标所使用的各种战略和方法,科学地选择和应用政策工具是实现政策目标的前提[18]。本研究将韩悦等[19]分类方式和霍龙霞等[20]分类方式相结合,并结合药品监管政策特点,将监管政策工具划分为强制型、激励型、能力建设型和象征劝说型监管(表1);利用ROSTCM6 软件筛选关键词并分类;依托关键词运用NVivo12 软件编码。

表1 监管工具类型与形式及其内容描述

2 结果

2.1 药品监管政策关键词

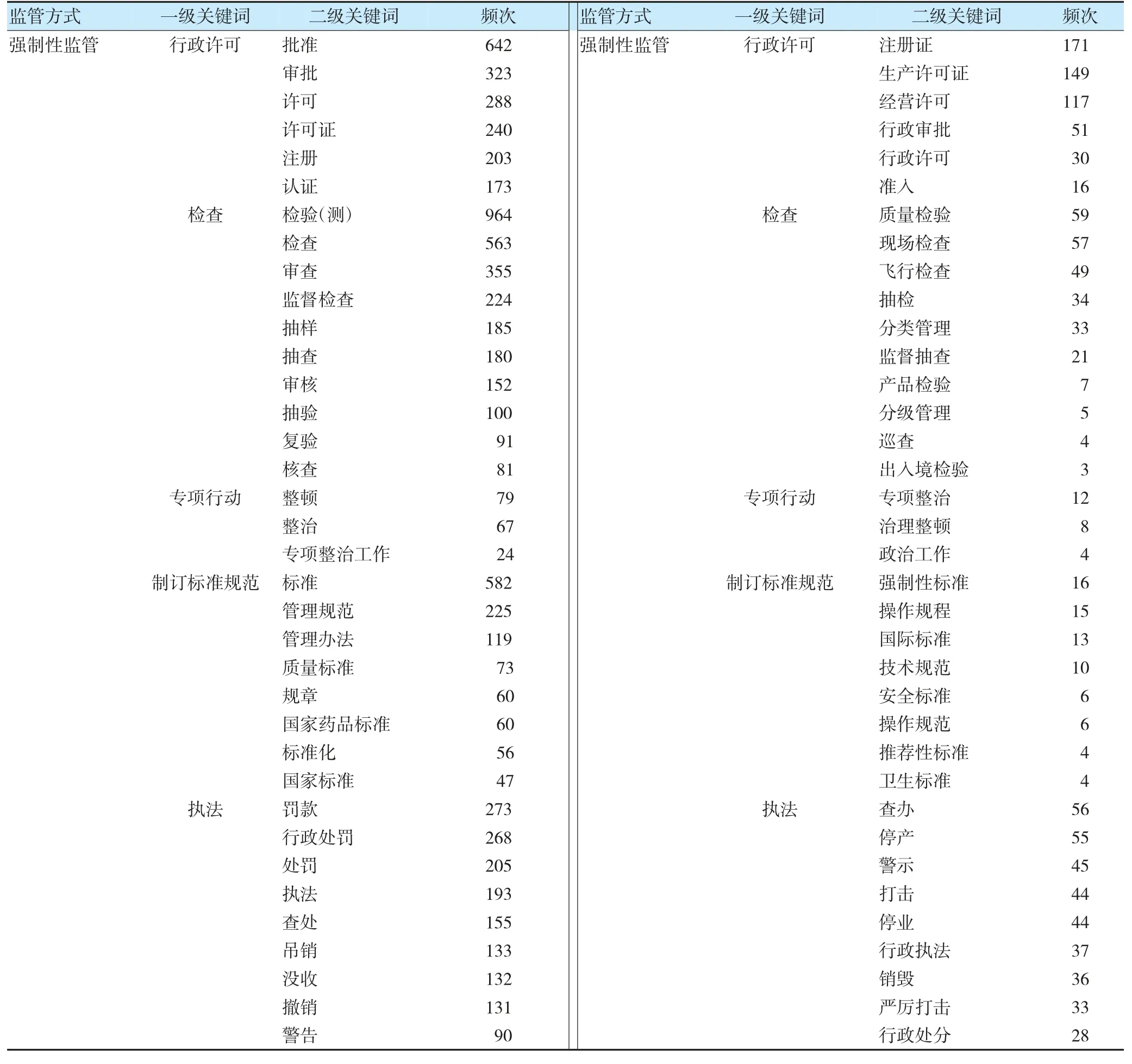

利用ROSTCM6 对各政策文本内容进行分词处理,并提取其中高频关键词。见表2。

表2 药品监管政策关键词

2.2 文本编码结果

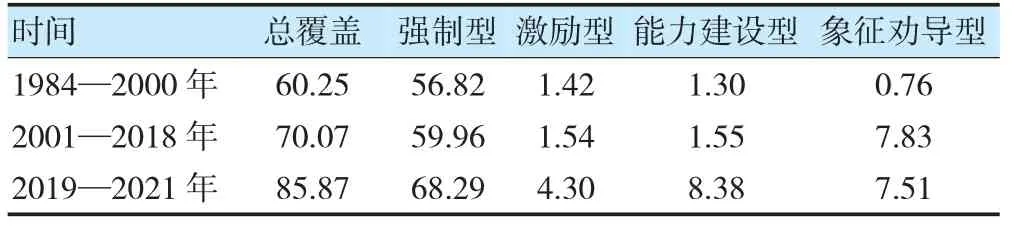

本文采用NVivo12 自由节点树编码功能对原始政策文本进行编码。结果显示,监管政策文本整体平均编码率达到分别达到60.25%、70.07%、85.87%,提示本文所采用的分析维度对于政策文本的契合度呈上升趋势,能够反映政策文本。见表3。

表3 药品监管政策文本编码率(%)

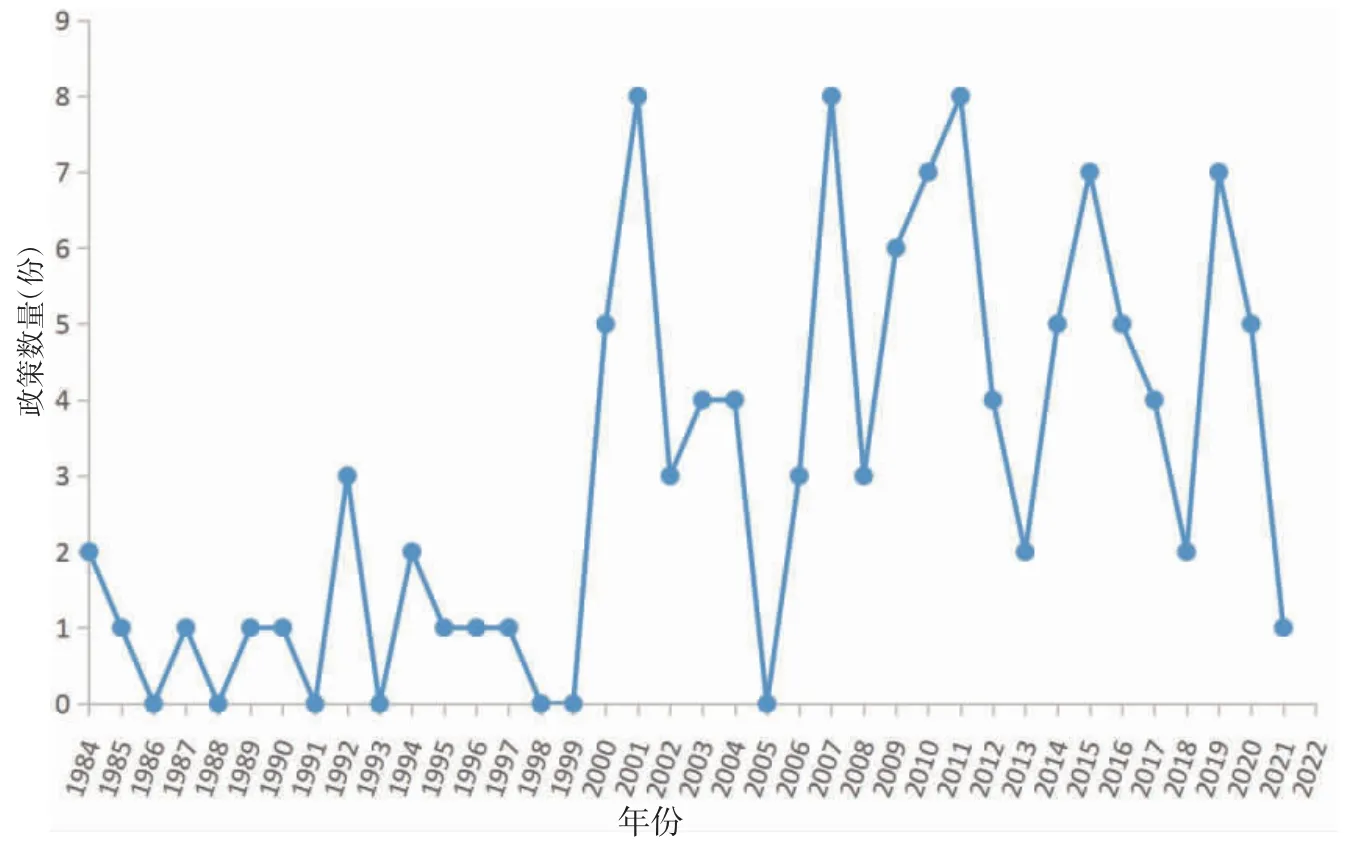

2.3 政策发布数量

本研究将政策按如下分类。1984—2000 年出台20 项政策,最高发文3 份,年均1.2 份;该阶段是我国药品监管政策的初步探索与兴起阶段,药品的法治化监管的正式拉开帷幕。2001—2018 年出台86 项政策,年度最高发文8 份,年均4.8 份;该阶段迎来了药品监管政策的快速增长期,国家注重药品审批和对违法行为的打击力度,维护了公众安全用药的合法权益。2019—2021 年出台13 份政策,年度最高发文7 份,年均5.2 份;该阶段迎来了药品监管政策的战略深化期,注重科学监管;同时政府的监管形式开始走向多样化。

2.4 政策工具

2.4.1 总体情况

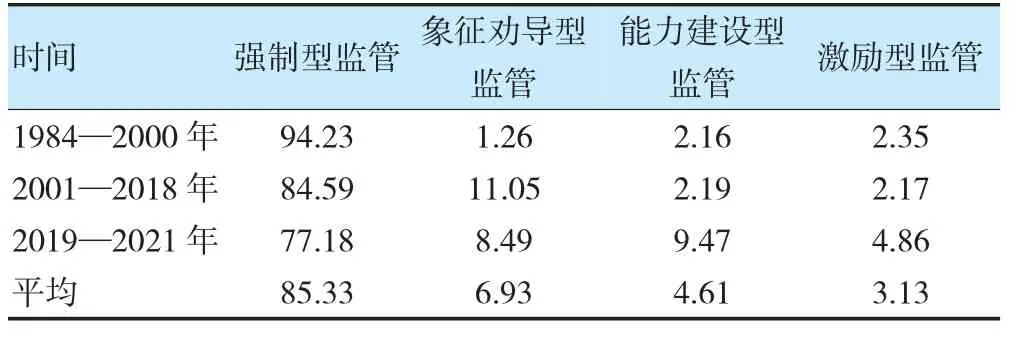

政策工具使用概况而言,四类监管方式均有所涉及,但差异较大:强制型监管的使用最多,占85.33%;象征劝说型监管次之,占比为6.93%;激励型监管与能力建设型监管最少,占比分别仅为3.13%、4.61%。强制型监管方式的占比呈逐步衰减的趋势;象征劝导型监管在2001—2018 年有飞速的增长,虽然后续期间回落至8.49%,但就整体而言,逐渐成为关键监管措施;能力建设型监管从2.19%一度跃迁至9.47%,提示政府越来越注重企业自身能力的提高;激励型监管占比虽有所增长,但占比较小,整体仍处于较低水平。见表4。

图2 药品监管政策数量

表4 1984—2021 年各类药品安全监管方式占比(%)

2.4.2 内部构成情况

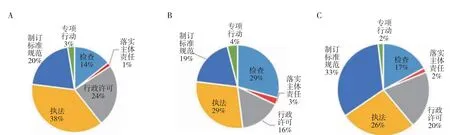

选取占比最高的强制型监管和占比逐渐增长的象征劝导型监管来探究监管方式二级分类差别。

2.4.2.1 强制型监管 药品监管政策对于执法方面的比重在逐年下降,而重心在朝着检查方向转移。近年来,我国药品安全检查工作逐渐增多,而药品监管部门将采取“双随机、一公开”进行安全检查,并将检查结果及时向社会公开。对于2019 年后制定标准规范与制度大量增加,可能由于新的《药品管理法》刚颁布的同时会有大量的新的药品监管细化的政策随之更新。见图3。

图3 强制型监管

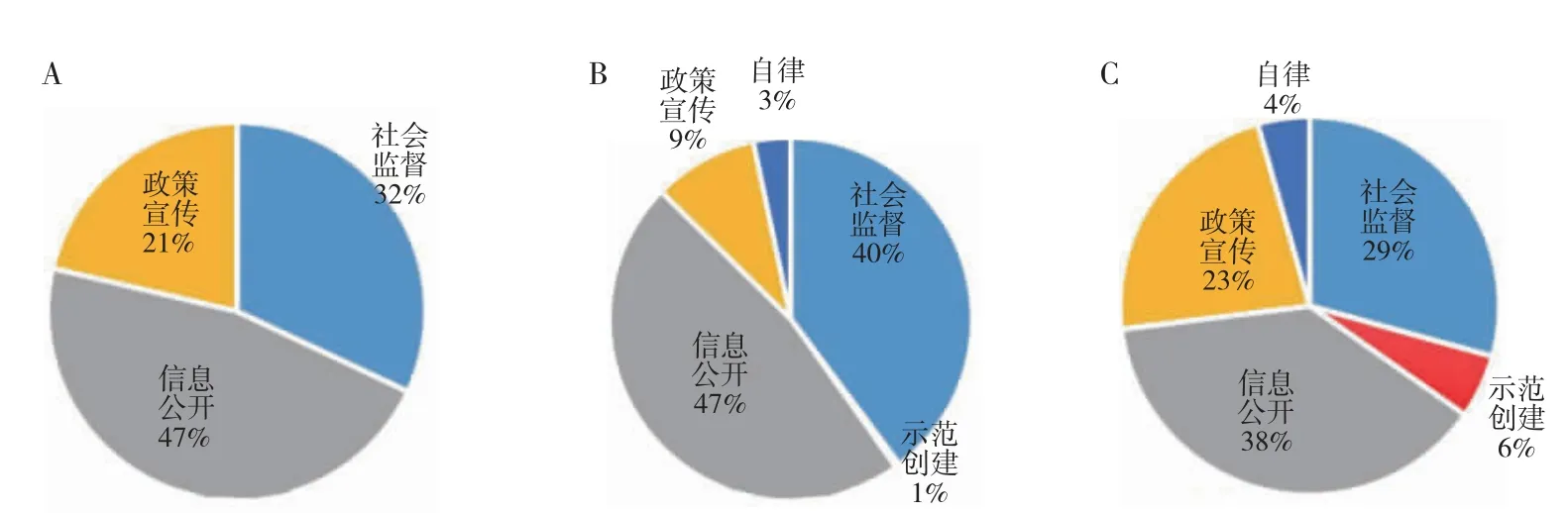

2.4.2.2 象征劝导型监管 药品监管政策的侧重点始终在信息公开、社会监督方面,同时越来越重视示范创建和自律。舆论监督作为社会监督方面最为典型的一种方式,虽然不是强制型,但是在道德方面能够约束企业的自身行为;社会舆论监督是代表公众意志的监督,其能够修补政府强制性监督检查的漏洞。而行业自律是一个行业内部的义务和责任,其能够有效弥补政府执法的不足。对于2019 年后政策宣传大量增加情况,可能由于新的《药品管理法》和大量的新药品监管细化的政策的颁布,政府将会增加对于新政策宣传。见图4。

图4 象征劝导型监管

3 讨论

本研究以1984 年9 月至2021 年4 月发布的119份政策作为原始文本,梳理了从1984 年《药品管理法》发布以来我国药品安全监管政策的变化情况。结果显示,我国采取了强制型、激励型、能力建设型与象征劝说型等多种监管方式相结合,但是使用比例失衡:热衷于强制型监管,探究其原因:一方面,受改革开放前国家计划经济体制影响,强制型监管仍旧是最优的监管方式[21];另一方面,高危害性的药品安全事件频发,使得政府对企业信任度日益衰减,从而将不断使用强制性手段约束企业的自身行为。而同时发现我国在引导性监管方式(激励型、能力建设型与象征劝说型)严重不足,究其原因可能是税收减免、帮扶政策和从业人员培训等措施均需要投入大量资金与人员。因此,应着力改善以上局面,可从以下方面入手。其一,重视监管人才队伍建设。通过提供资金、开展增加专业技能人员与专职人员等教育培训等措施提高药品安全监管能力。可以通过国家牵头高校对企业进行技术改造,打造一批具有示范作用的医药企业,实现产学研有机融合。其二,部分企业尤其是行业领军企业主动推进行业自律[22-23]。相关行业协会应指定该行业协会内部标准,同时可以提出行业发展规划供政府和企业参考,定期开展行业自律的监督检查活动,受理纠纷投诉并开展调查和协调处理,建立诚信褒奖和惩戒机制。其三,药品监管部门应借鉴“共治”理念,整合政府、市场和社会力量共同合作,形成一个多元主体共同协作的药品安全监管新氛围,最终实现药品安全治理的“善治”状态[24-27]。针对监管部门的监管政策、措施以及成效积极向全社会公开;大力向社会公众宣传药品安全用药教育,鼓励公众积极向监管部门反馈有关药品安全问题及对药品监管工作意见与建议。加强新媒体平台的建设,通过权威的渠道为社会大众传递有用的信息,密切关注重大、热点、敏感信息,第一时间澄清虚假信息,发布正确信息。