2015—2020年中国三大城市群臭氧浓度时空变化特征及影响因子

叶深,王鹏*,折远洋,丁明军

1.江西师范大学地理与环境学院

2.江西师范大学, 鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室

京津冀、长三角和珠三角城市群作为国务院最早批复的国家级城市群,城市化水平位于全国前列,而过于频繁的人为活动、高耗能产业及不合理的工业区位为大气污染提供了潜在污染源[1-2]。随着产业结构升级,社会经济活动的调整和政府部门相关法律法规的执行,三大城市群空气质量得到明显改善,但臭氧问题仍然存在[3]。臭氧问题不仅是全球气候变化中急需解决的关键问题,还影响着生态系统[4]与人类健康[5-6]。因此,从地理视角了解三大城市群臭氧的时空变化特征及成因,对进一步推动自然与社会的和谐发展至关重要。

探明臭氧浓度时空变化背后成因已成为大气污染防治的重要环节。臭氧浓度的时间变化和空间变化特征共同影响了大气污染物的时空分布格局[7-9]。臭氧浓度的时间变化特征受自然环境因素和季节影响在年内表现出峰谷值循环交替的演变特征[10-11];在年际变化上则由社会经济因素占主导,如GDP 和能源消耗[12]。研究不同空间尺度下的臭氧空间变化特征可以客观解释市、省以及区域内部臭氧空间分布特征背后的形成机制[13-14]。有研究表明,以京津冀为首的中国重点城市群臭氧浓度的空间变化特征整体呈上升趋势[15-16]。但Liu 等[17]指出2020年新型冠状病毒感染疫情防控政策实施后,部分地区由于人类活动强度的降低导致臭氧浓度出现了下降现象。对于臭氧浓度时空变化特征及成因仍存在争议的现状,探究三大城市群臭氧浓度时空变化特征背后的成因对今后大气污染防控治理至关重要。

随着臭氧浓度时空变化特征研究的不断深入,传统的线性模型往往受限于变量选择及自变量间的共线性问题,已不能满足当前对于臭氧污染的研究需求。随机森林模型对于自变量选择及模型构建条件具有较强的包容性[18-19]。因此,学者们开始引入随机森林模型来解释臭氧浓度时空变化背后的潜在影响机制。Ketu[20]指出随机森林模型与传统模型相比拥有更高的精确度和解释率;蔡清楠等[21]指出随机森林模型在运行过程中预测数据整体符合实测数据,是大气环境研究领域中对重要因子进行筛选的一种重要方法。地理探测器通过对比探测力度(q)对因变量进行解释的方法,已被广大专家学者运用于环境治理与保护领域[22-23]。

鉴于此,笔者通过大数据搜集了2015—2020年三大城市群地级市臭氧污染浓度实时监测数据、自然环境与社会经济数据,基于随机森林模型定量研究了三大城市群臭氧浓度时间变化的主要影响因子,探究主要影响因子与臭氧浓度间是否存在阈值效应,并在此基础上通过地理探测器揭示城市群内部因子交互作用对臭氧浓度空间变化的影响,以期为制定空气污染防控及治理政策提供科学依据。

1 数据来源与方法

1.1 研究区域

京津冀、长三角和珠三角城市群作为“十三五”规划纲要中重点建设的城市群,其内部各不相同的自然环境和社会经济状况与南北方向空间分布的特征为研究城市群臭氧浓度的时空分布提供了必要条件。故选取京津冀(北京市、天津市和石家庄市等)、长三角(上海市、南京市和杭州市等)及珠三角(广州市、珠海市和肇庆市等)共计50 余个地级市臭氧污染物浓度作为研究对象,研究区域如图1 所示。

图1 三大城市群的研究区域Fig.1 Map of the study area of the three major urban agglomerations

1.2 数据来源

根据全国城市空气质量实时发布平台(https://air.cnemc.cn:18007/)发布的2015—2020年臭氧日尺度历史数据,按照GB 3095—2012《环境空气质量标准》选取三大城市群中50 余个城市的臭氧浓度年均值作为因变量。其中,部分缺失数据按照反距离加权插值(IDW)法进行填补。鉴于三大城市群的臭氧浓度与自然环境和社会经济要素存在紧密联系,参考其他文献[24-25]选取了温度、降水量、相对湿度和风速 4 个与臭氧浓度升高和扩散相关的自然环境要素进行研究。其数据分别来自国家气象科学数据中心(http://data.cma.cn/) 2015—2020年每小时监测数据。考虑到臭氧的成因机制,选取了代表前体物NOx和VOCs 主要排放源的私家车保有量和工厂排放废气作为能源消耗[26]指标;另外还选取了人均GDP 和产业结构作为衡量经济指数指标[27]。各项经济数据均来自2016—2021年国家统计局公布的《中国城市统计年鉴》。

1.3 研究方法

1.3.1 随机森林模型

通过基于R 语言机器学习的随机森林(Random Forest)分类与回归分析模型来量化三大城市群臭氧浓度年际变化与影响因子间的关系[28]。选取臭氧浓度与各因子进行500 次机械学习作为有效监督机器学习的结果,并通过计算均方误差和节点纯度增加量来确定各因子对三大城市群臭氧浓度年际变化的影响(图2)。

图2 三大城市群臭氧浓度随机森林模型示意Fig.2 Schematic diagram of ozone random forest model in the three major urban agglomerations

1.3.2 地理探测器

因子探测通过计算q对三大城市群臭氧浓度空间变化进行探究[29]。具体公式如下:

式中:q为三大城市群臭氧浓度的探测力度,其取值一般为[0,1],q越大,说明该因子有更高的解释性;n为总格网数量;L为臭氧或者影响因子的分层;i为L层内三大城市群地级市样本数; σ2为三大城市群间臭氧浓度的方差。

交互探测器可辨识自然因子与社会经济因子之间交互作用,即在x1和x2共同作用下对三大城市群臭氧的空间特征进行影响评价。评估方法如表1 所示。

表1 地理探测器交互探测Table 1 Geographical detector interactive detection

2 结果与分析

2.1 三大城市群臭氧浓度时间变化特征

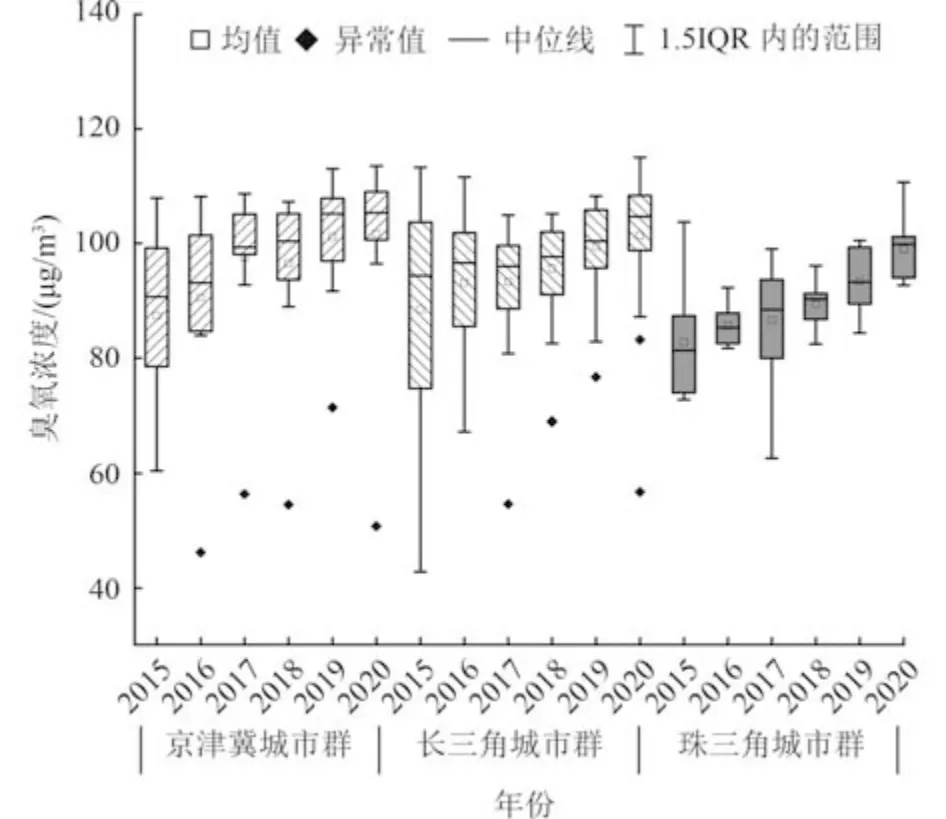

2015—2020年三大城市群臭氧浓度整体呈上升趋势(图3)。从三大城市群臭氧年均浓度角度分析,京津冀城市群臭氧浓度由2015年的89.4 µg/m3增至2020年的105.6 µg/m3,长三角和珠三角城市群5年内臭氧浓度分别上升了13.6 和15.2 µg/m3。从三大城市群年均浓度变化率看,长三角城市群臭氧年均浓度上升最明显,为3.4%,大于京津冀城市群(2.9%)和珠三角城市群(2.1%)。

图3 2015—2020年三大城市群臭氧浓度时间变化Fig.3 Temporal changes of ozone in the three major urban agglomerations from 2015 to 2020

2.2 三大城市群臭氧浓度空间变化特征

从2015—2020年三大城市群臭氧浓度年均值空间分布(图4)来看,京津冀城市群是臭氧浓度年均值最高的城市群(98.4 µg/m3),其次为长三角城市群(96.7 µg/m3),珠三角城市群臭氧浓度年均值仅为90.5 µg/m3。2015—2020年城市群内部臭氧浓度在空间分异的影响下表现出不同的变化特征。其中,长三角城市群臭氧浓度变化值空间分布差异最明显,自东向西逐渐升高;珠三角城市群臭氧浓度变化值整体表现出由北向南升高,中间过渡的变化特征;京津冀城市群臭氧浓度变化值呈西南向东北递减的空间演变格局。秦皇岛市、滁州市以及中山市分别是三大城市群中臭氧浓度变化值最高的城市。

图4 2015—2020年三大城市群臭氧浓度空间变化Fig.4 Spatial changes of ozone in the three major urban agglomerations from 2015 to 2020

2.3 三大城市群臭氧浓度时间变化影响因子

2.3.1 三大城市群臭氧随机森林模型适用性评估

将三大城市群臭氧浓度及影响因子设置为训练集和测试集分别进行500 次运算,结果如图5 所示。三大城市群随机森林模型最终运算拟合结果R2均高于普通最小二乘(OLS)线性回归模型;此外,随机森林模型拟合系数最好的是京津冀城市群(0.941),其次是珠三角城市群(0.932)与长三角城市群(0.918)。因此,随机森林模型与普通OLS 回归模型相比,其运算和拟合结果均较高,更适合用于三大城市群臭氧浓度时间变化分析。

图5 多元线性回归与随机森林回归拟合Fig.5 Fitting with multiple linear regression and random forest regression

2.3.2 基于随机森林的三大城市群臭氧浓度重要影响因子筛选

将自然环境与社会经济因子作为解释变量,臭氧浓度作为被解释变量构建随机森林分类模型。通过随机森林模型的均方误差增加量和节点纯度增加量判断臭氧浓度随时间变化的主要影响因子,结果如图6 所示。能源消耗量和人均GDP 是三大城市群臭氧浓度年际变化的最主要影响因子(综合2 种方式,影响因子重要性排序均靠前),其次为温度和风速,产业结构和相对湿度则是对模型解释最低的2 种因子。

图6 三大城市群臭氧浓度时间变化影响因子重要性排序Fig.6 Ranking of the importance of ozone impact factors in the three major urban agglomerations

2.3.3 三大城市群臭氧浓度时间变化主要影响因子的阈值效应

使用均方误差增加量筛选结果构建随机森林回归模型并进行回归分析,结果如图7 所示。温度与京津冀城市群臭氧浓度整体呈正相关,而风速与臭氧浓度则表现出先上升后下降的非线性波动关系。其中,长三角城市群臭氧浓度在风速为1 m/s 时首次出现了下降,随后在1~2 m/s 时转为随着风速上升而上升;风速为2~3 m/s 时出现第二次下降;风速超过4 m/s 时,臭氧浓度与风速变化存在拐点。在珠三角和长三角城市群中,社会经济因子的人均GDP 与臭氧浓度关系经过快速上升后变化速率逐渐转为平缓。珠三角城市群能源消耗量超过4 500 t 时,臭氧浓度变化速率变缓。而京津冀城市群能源消耗量对臭氧浓度影响的拐点则为65 000 t。

图7 三大城市群臭氧浓度时间变化影响因子阈值分析Fig.7 Threshold analysis of ozone concentration influencing factors in the three major urban agglomerations

2.4 三大城市群臭氧浓度空间变化影响因子

2.4.1 三大城市群臭氧浓度空间变化因子探测

通过地理探测器模型计算结果q(p<0.001***)来确定各因子对臭氧浓度的最终解释率(表2)。人均GDP 和能源消耗量是三大城市群臭氧浓度空间变化的主要影响因子。在京津冀和珠三角城市群中,人均GDP 是对臭氧浓度空间变化最大的影响因子,其解释率分别为0.546 和0.589。能源消耗量对长三角城市群臭氧浓度空间变化解释率最高,为0.506。而产业结构综合解释率在三大城市群中均排名最低,是对臭氧浓度空间变化影响最小的因子。

表2 三大城市群臭氧浓度空间变化因子探测Table 2 Factor detection analysis of spatial ozone changes in the three major urban agglomerations

2.4.2 三大城市群臭氧浓度空间变化因子交互作用

使用交互探测器量化自然环境及社会经济因子与臭氧浓度空间变化间的交互作用,结果如表3 所示。在京津冀城市群,能源消耗量与产业结构对臭氧浓度空间变化的交互作用最高,最终交互组合的解释率为0.983。在长三角地区中,人均GDP 和相对湿度、能源消耗量和相对湿度这2 组交互因子的组合对长三角城市群臭氧浓度空间变化的影响较强,其解释率分别为0.950 和0.941。珠三角城市群臭氧浓度空间变化的交互作用整体较弱,除产业结构和相对湿度外,其余交互因子解释率均未超过0.9。

表3 三大城市群臭氧浓度空间变化因子交互作用探测Table 3 Detection of the interaction of spatial ozone changes in the three major urban agglomerations

进一步分析发现,各因子的交互作用会增强对三大城市群臭氧浓度空间变化的解释作用,增强类型分别包括互相增强和非线性增强2 类(表4)。由于人均GDP 是影响京津冀城市群臭氧浓度空间分布的最重要影响因子,故在城市群内部与相对湿度(0.955)组合形成对京津冀臭氧浓度空间变化解释最高的双因子组合。相比较而言,人均GDP 和降水量(0.884)的双因子交互组合对珠三角城市群臭氧浓度空间分布的影响要大于其他交互组合。能源消耗量和人均GDP(0.865)则是对长三角城市群臭氧浓度空间变化解释率最高的交互组合。

表4 三大城市群臭氧浓度空间变化主要影响因子交互机制Table 4 Interaction mechanism of main influencing factors of ozone spatial changes in the three major urban agglomerations

3 讨论

过高的人均GDP 和能源消耗量导致了三大城市群臭氧浓度逐年上升。臭氧的产生依赖于前体物NOx与VOCs[30]。Huang 等[31]指出能源消耗产生的NOx占中国NOx排放总量的32.6%。在2020年新型冠状病毒感染疫情背景下,部分地区实施的防控措施减弱了当地的能源消耗强度,导致该地区出现了臭氧浓度削弱现象[17]。以上两点证明了本研究关于能源消耗量是影响臭氧浓度的主要原因的结论。Fu 等[32]指出人均GDP 高的城市群与单一城市、乡村相比工业部门更加密集,这导致了发达城市群臭氧污染事件的频发。在人均GDP 与大气污染物关系的进一步研究中发现,人均GDP 在22 471~63 709 元会促使污染物浓度系数增大0.978,而污染物浓度超出拐点后上升速率将放缓[33]。因此,在经济发展同时控制高耗能源排放,推广清洁型能源将有助于城市群臭氧污染问题的改善。

长三角和珠三角城市群人均GDP 和臭氧浓度的空间差异验证了二者的阈值效应。人均GDP 是衡量城市群经济发展水平的重要指标,城市群间经济发展水平的不同必然会导致污染物排放形成差异,进而影响臭氧浓度[34]。这与本研究发现人均GDP 与臭氧浓度存在正相关的结论有相似性。已有研究表明,人均GDP 一定程度上反映了城市化和工业化的水平[35]。城市在城市化和工业化的过程中,将产生大气污染物[36]。这和本研究中发现珠三角和长三角城市群人均GDP 分别低于15 000 和20 000 元/人时,人均GDP 与臭氧浓度保持着正相关的结论存在一致性。但是这种类似环境库兹涅茨曲线(EKC 曲线)的关联性会随着环境治理资金的投入逐渐从正相关转为负相关。即大气环境治理资金的不断投入,会引起大气的臭氧前体物排放量减少,最终导致臭氧浓度上升速率减缓[37]。虽然在本研究中三大城市群中的人均GDP 与臭氧浓度之间关系并未完全体现这一点,但在对京津冀城市群的研究中发现能源消耗超过65 000 t 时会出现类似前文中提到的EKC 曲线拐点。未来研究中,有待对这一问题通过机器学习模型进行深入挖掘,以期为区域臭氧防治提供建设性意见。

城市群内部社会经济因素的交互作用增强了臭氧浓度的空间变化。地理探测器结果显示,人均GDP 和能源消耗量是三大城市群中解释力排序靠前的经济因子。Xu 等[38]的研究指出,人均GDP 的增高会导致更多的资金投入于环境治理并减轻污染物浓度,从而影响城市群臭氧污染的现状。社会经济因素对城市群臭氧浓度空间变化的重要性随着人均GDP 对人口密度、经济发展水平和产业结构的影响程度加深而增加[39]。能源消耗对污染物生成和聚集发挥着重要作用[40]。Li 等[41]指出,能源消耗通过调节污染源活动强弱来调节臭氧污染物空间变化特征。这与本文中发现在京津冀城市群中,能源消耗量和人均GDP 的交互组合对臭氧浓度空间变化特征解释率最高的结论存在一致性。同时,地理探测器因子的交互作用可以提高被解释变量的解释率[42]。因此,能源消耗量和人均GDP 的交互作用解释率越高,说明该地区越容易出现臭氧污染现象。虽然地理探测器交互机制定量分析了臭氧在城市群内部的空间变化,但在空间分异的影响下,目前还无法判断本文空间变化的研究结果是否适用于自然区、经济区以及全国范围。在今后的研究中,会通过扩大研究尺度重新划分研究区进一步对臭氧浓度空间变化特征成因进行定量研究。

4 结论

(1)2015—2020年三大城市群臭氧浓度整体呈上升趋势。在时间变化上,臭氧年均浓度变化率由长三角向南北递减,即长三角(3.4%)>京津冀(2.9%)>珠三角(2.1%);在空间变化上,臭氧浓度年均值自北向南递减,即京津冀(98.3 µg/m3)>长三角(96.7µg/m3)>珠三角(90.5 µg/m3)。

(2)能源消耗量与人均GDP 是影响三城市群臭氧浓度时间变化的最主要因子。它们与臭氧浓度间存在着非线性的阈值效应。在长三角和珠三角城市群中,随着人均GDP 和能源消耗量的增加,它们对臭氧浓度上升速率的影响会出现减弱,京津冀城市群能源消耗量对臭氧浓度影响的拐点为65 000 t。

(3)能源消耗量和人均GDP 是影响三大城市群臭氧浓度空间变化特征的主要影响因子,且各因子的交互作用增强了城市群内部臭氧浓度的空间变化特征。