北京市西郊雨洪调蓄工程高水位运行风险分析及对策措施

刘 琦,张文阳,何沛洋,张 瑞

(北京市城市河湖管理处,北京 100144)

1 基本情况

北京市西郊雨洪调蓄工程(简称西蓄工程)位于北京市海淀区西五环与阜石路交叉口东南。主要包括永引渠杏石路分洪枢纽、阜石路砂石坑分洪暗涵,阜石路砂石坑等内容。其中主体工程阜石路砂石坑占地面积约66.7hm2,设计蓄洪库容680万/m3,有效避免北京西部八大处沟流域及北八排沟、琅璜沟流域27km2的100年一遇洪水下泄至中心城区,是北京“西蓄、东排、南北分洪”的城市防洪体系中的重要组成部分。

西蓄工程于2014年2月开工,2017年4月25日顺利通过北京市水务局组织的竣工验收,工程主要承担了防洪、回补地下水、改善生态环境3大功能。西蓄工程内坡面防护采取工程护坡与植物护坡相结合的方式,工程护坡以浆砌石、干砌石、混凝土框架梁为主;植物护坡针对阴坡、阳坡选择了适宜植物种类,以密林、宿根地被+灌木组合、湿生植物+灌木组合的形式,做到了乔灌草有机结合、科学搭配,在形成绿化景观的同时又防止了水土流失。

2019年9月24日西蓄工程正式向市民开放,成为首个向市民开放的水利工程,每年接待市民超过100万人次,目前已经累计超过300万人次。西蓄已经成为最佳的宣传水务文化、水务科技、水务政策的窗口,并以最适宜的方式秉承了北京水务“安全、洁净、生态、优美、为民”的发展目标。

2 高水位成因

2.1 地表水补水

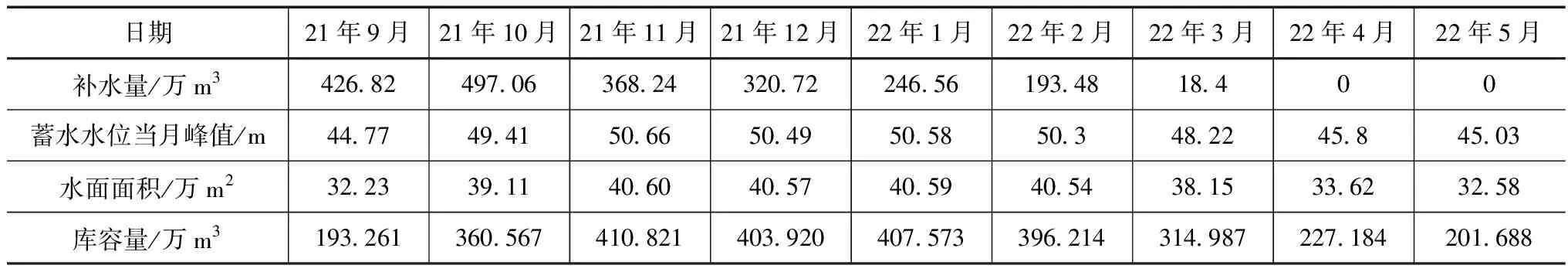

西蓄工程水源主要为地表水和雨洪水。为开展地下水回补工作,自2021年9月起,通过永引渠杏石口闸分洪枢纽向阜石路砂石坑内补给地表水,2022年3月补水工作结束。期间,2021年10月的补水量到达最高值497.06万m3,2021年11月水位达到最高值50.66/m,水面面积达到40.60万m2,库容量410.8万m3。为保障西蓄工程进入汛期后仍然能够发挥蓄滞洪水的功能,2022年4月起停止了补给地表水,随后,阜石路砂石坑在持续回补地下水与水面蒸发的作用下,2022年5月水位下降至本年度最低值45.03m,水面面积下降至32.58万m2,库容量201.6万m3,具体补水量见表1。

表1 西蓄工程2021年9月—2022年5月期地表水补给量统计

2.2 汛期内降雨

2022年6月1日,北京进入汛期,截至9月30日,北京降雨量为393mm,汛期内北京西部地区共经历42次降雨过程,其中暴雨3次、大雨2

次、中雨8次、小雨29次,最大降雨出现在7月3日,降雨量为93mm[1]。汛期内西蓄工程承接永定河引水渠分洪6.05万m3,通过排水集团雨水管网收集雨水超过120万m3,2022年9月下旬阜石路砂石坑水位基本保持在46.6m左右,水面面积为36.27万m2,库容量为257.10万m3,由于阜石路砂石坑退水闸的作用仅为超高洪水的下泄,同时该区域地下水经长期回补,地下水水位已回升至45m水位线。因此,阜石路砂石坑最低运行水位将长与地下水位基本持平。今后西蓄工程将长期保持水位45m以上的高水位运行状态。

3 高水位运行管理存在的风险

3.1 边坡土体结构稳定性存在风险

阜石路砂石坑建设时大致为东开挖,西填筑,通过开挖扩大开口面积,填筑降低坡度。坡面使用500mm厚石笼及500mm厚种植土经绿化固坡,下设置防水毯防渗,坡比在1∶3~1∶5之间。柴学锐[2]等研究分析水位上升对边坡稳定性的影响,结果表明随着水位上升,孔隙气压力、孔隙水压力、毛细压力和水饱和度均逐渐增加,土坡的安全系数先呈现轻微减少趋势后开始逐渐增加,当水位稳定后,土坡安全系数逐渐降低。同时由于此处地质条件较为特殊,建设初期的地质勘探测量至西坡基底下127m没有穿越卵砾石层,所以西蓄工程持续高水位运行会给岸坡及土体结构的稳定性产生影响。

3.2 水体存在爆发藻类水华的风险

西蓄工程在降雨过程中发挥了蓄滞洪水的功能,但雨水汇流过程中会携带大量污染物,并且当降雨量达到中到大雨时,城市排水管网会出现雨污水混流入阜石路砂石坑内的问题,导致水体质量明显下降,由于工程蓄滞的特殊性,水体汇入砂石坑后,无法流出,形成了以蒸发渗透为主的相对封闭缓流水体。经过2022年4—9月期间对西蓄工程水质的检测,4—6月水体质量为Ⅳ类,7—9月水体质量为劣Ⅴ类,高锰酸盐指数、总磷、总氮数值显著上升,水质监测数值见表2[3]。曹江兵[4]研究表明,藻类水华爆发机理主要受水体中营养盐含量过高、水体流动缓慢、光照强度和适宜水温4个方面的影响。根据目前西蓄工程水体质量情况,以及水体缺乏流动性现状,预测当光照强度增加,水温处于25~35℃区间时,存在爆发水华的风险。

表2 2022年4—9月西蓄工程水质监测数据 单位:mg/L

3.3 水面作业存在安全隐患风险。

阜石路砂石坑水位由37.5m的低水位上升至46.6m的高水位,水深增加了9m,同时水面面积由7.7万m2增长至36万m2,当作业人员开船进行打捞作业时,如突遇强阵风,不易及时靠岸停船,如人员落水,虽穿着救生衣,但水面宽广,很难自救,如未及时发现人员落水,易形成安全事故。

4 高水位运行管理对策

4.1 提高人员应对险情能力

全面总结2021—2022年高水位运行的工作经验与不足,进一步完善西蓄工程保障运行方案,细化责任清单,明确日常巡查频次、路线、内容及要求。组织管理人员开展专业技术培训工作,使全体人员认识西蓄工程高水位运行的新常态、新形势、新要求,提升对险情的认识,熟悉险情应对工作流程,并且开展险情的处置演练,确保每名工作人员掌握每个环节的具体要求,可沉着、科学、有序应对险情。

4.2 增加土体结构与浮游藻类的监测

4.2.1岸坡土体结构监测

西蓄工程已对外开放,由于景色优美,节假日期间每天吸引近万名市民进入工程内赏景游玩,所以边坡的稳定性直接关系着工程效益和广大市民的人身安全。目前西蓄工程内多处台阶、步道出现了一定程度裂缝和塌陷,建议今后的日常管理工作中可增加边坡稳定性的自动化监测和风险警报系统,可选择线型检测的Gnss定位、线式绝对值位移、土压力集成检测系统,和面型检测的insar干涉雷达监测系统,对地质数据进行全面、有效的分析,掌控风险趋势,确保在塌坡、滑坡等地质灾害的发生前进行预警并采取有效防护措施,提高西蓄工程安全保障性。

4.2.2水体中浮游藻类监测

浮游藻类个体微小、种类繁多,是生态系统的基础和初级生产力的代表,对水生态系统的生态平衡起着重要作用,淡水水体中常见藻类大致分为:蓝藻门、裸藻门、金藻门、甲藻门、隐藻门、硅藻门、绿藻门、黄藻门等。当某一藻门在水体中过量繁殖,会对水体产生不同影响,如绿藻门成为水体中优势种群后会导致水绵问题的出现,由于其以丝状体断裂再生或行接后生殖,繁殖速度迅速,使水体透明度下降,水质恶化;如蓝藻门成为水体优势种群后,会消耗水体中大量溶解氧,其死亡后会在水体表面或水体中凝聚形成一层蓝绿色悬浮物,即出现较为常见的水华问题。所以应在现有水质监测的基础上,增加水体中浮游藻类的监测工作,掌握不同时期水体中优势藻门以及藻类密度值,当藻类呈现快速增长趋势时,能够及时进行预警,避免水华问题爆发后进行被动治理。

4.3 加强水质治理工作

4.3.1利用水生植物净化水质

水生植物可以通过自身的新陈代谢改变水体的透明度、PH和碱度,调节水生生态系统的结构,起到净化水质的作用。根据目前西蓄工程水面面积及水深的现状,可采用生态浮岛形势,增加水生植物的种植量,水生植物的品种可混合搭配,例如千屈菜、香蒲具有广泛氮磷浓度的适应性,旱伞草、美人蕉、芦苇、凤眼莲在北方地区应用较多,对各种水体均有较好的净化功能[5]。并且不同类型的水生植物根茎长度也有所差异,在生态浮岛下可形成分层分布的根系,能从不同深度对水体中悬浮物及污染物起到过滤和吸附作业,扩大净化范围。生态浮岛的设立不仅起到水质净化的作业,还为鸟类提供了栖息地,构建良性循环的生态圈。同时不同类型的水生植物形成优美的景观带,也起到了美化环境的作用。

4.3.2利用生物制剂改善水体质量

西蓄工程水体质量的高低,直接影响了市民进入工程内游玩的感受,以及对工程效果的评价,针对水体质量的改善工作,可以借鉴目前较为成熟的生物治理措施,王敏等人研究表明[6]利用微生物控制途径可对藻类起到明显抑制作用,例如利用芽孢杆菌、酵母菌等益生菌的溶藻作用可以直接杀灭藻细胞,降低藻类密度,降低水华问题的发生,生物复合酶可促进水中的大分子化合物分解成小分子化合物,同时释放出结合氧,增强水体复氧功能。今后水体治理过程中结合水质监测数值,多种微生物混合使用,改善水体的微生态系统,提高水体自净能力,并且此方法简单易行,不会对水体产生二次污染问题。

4.4 推进智能化设备的应用

西蓄工程水面情况区别于城市河道,由于没有开放水上娱乐项目,同时市民无法进行垂钓活动,所以水面作业过程中如使用无人智能保洁船进行作业,不会有外界因素对设备进行干扰,同时船体搭载高清摄像头系统实时监测水面漂浮物,进行自主作业打捞,作业时长与作业效率均比人工作业有大幅度提高,在节约人工成本的同时能够避免水面作业事故的发生。

5 结语

本次是西郊雨洪调蓄工程首次经历长时间高水位运行,既是一次考验,也是一次积累宝贵管理经验的历程,在今后的的管理工作中要充分认识工作任务的艰巨性和工程安全运行的重要性,强化责任意识,抓好工作落实,做好高水位期间西调蓄工程的运行管理,最大化的实现工程的多重社会效益和生态效益。