自我批评对大学生非自杀性自伤的影响:有调节的中介效应*

王 静 康 飘 贾 骏② 江 琴△

①福建医科大学健康学院(福州) 350122 ②上海市民办中芯学校

非自杀性自伤(Non-suicidal Self-injury,NSSI)是指个体在没有自杀意念的情况下,以一种不被社会认可且不会导致死亡的行为,来直接地、故意地伤害自己[1]。据统计,NSSI通常发生在青春期阶段,该阶段也被认为是生物因素和社会环境因素共同影响个体心理健康的敏感阶段[2]。近年来的一项荟萃分析结果显示,青少年非自杀性自伤的患病率为22.1%[3]。我国的一项研究也发现,有24.6%的学生报告曾认真想过自杀,12%的学生曾制定过自杀计划,另有4.9%的学生报告有自杀企图[4]。尽管NSSI在定义上是非自杀性的,但NSSI与未来的自杀想法以及自杀行为有着密切关系,会严重影响大学生的身心健康,并且一年内反复出现自伤行为的大学生在未来有很大可能性会尝试自杀,因此,探索大学生非自杀性自伤行为的诱发因素以及缓解因素具有十分重要的意义[5-7]。

自我批评(Self-criticism)指个体对自身行为表现产生消极看法与严厉批评的能力[8],其特征包括为自己设定了过于严格的标准,自罪感,无价值感以及自尊心丧失[9]。缺乏自我批评的个体往往忽视自己的缺点与不足,不利于自身的发展与进步;而具有过度自我批评的个体常常贬低自己,有较高的抑郁倾向,不利于身心的健康发展,严重者会诱发自伤行为以及自杀意念[10]。由于高自我批评者内心更加敏感,要求自己事事做到完美,自尊心更强,因此在应对压力事件时难以承受失败的结果,有更高的抑郁倾向,而自尊和抑郁倾向均与自伤行为存在显著相关关系[11]。宁奇对某医科大学大一新生的调查研究发现,自尊和抑郁情绪都能够显著预测自杀意念,主要表现为自尊水平较低的个体,在生活中越容易感到自身价值的缺失,也更容易产生抑郁情绪进而自伤、自杀[12]。此外,Nock提出的自我惩罚假说(Self-Punishment Hypothesis)也认为,自我批评是影响个体自伤的一个重要原因。自我批评水平高的个体在不满意自己的行为时,就会通过各种手段来对自己实施报复与惩罚[9,13]。因此,本研究假设:自我批评与大学生非自杀性自伤呈正相关关系(假设1)。

自我同情(Self-compassion)是指个体对自己的痛苦敞开心扉并为之感动,体验对自己的关爱和善良,对自己的不足和失败采取理解、非批判的态度,并认识到自己的经历是人类普遍经历的一部分[14]。自我同情可以通过增强个体的情绪调节能力影响其心理健康结果,而非自杀性自伤也与情绪失调有关[14],因此,自我同情被认为是缓冲个体的自伤行为和自杀意念的积极的保护因素。此外,Gilbert等的研究发现,以同情为中心的治疗(Compassion-Focused Therapy,CFT)可以减少长期住院患者的羞耻感、自我批评、抑郁和焦虑[15]。然而,尽管提高自我同情水平会降低个体的自伤行为以及自我批评,但是仍有部分个体在表达和接受同情方面存在困难,他们甚至会因为同情而感到恐惧[16]。

同情恐惧(Fear of compassion)是指个体认为表现同情是一种软弱与顺从,并将同情视作一种威胁,面对同情时会伴随着一系列消极反应(如焦虑、回避、恐惧)[17]。对同情的恐惧可从3个维度来理解:接受同情恐惧、表达同情恐惧和自我同情恐惧,也就是说,同情恐惧是一种不接受他人同情、不想同情、不同情自己的情况。其中,自我同情恐惧(Fear of self-compassion)是指个体对自己存在负面认知,他们认为自己不值得同情,同时抵制对自己产生同情,而消极的童年期经历是导致个体自我同情恐惧最主要的原因[18]。Gilbert等人的研究发现,自我同情恐惧与自我批评高度相关。[19]谢莎莎的研究发现自我批评在自我概念和同情恐惧中起着部分中介作用,自我批评能够预测同情恐惧[20]。Xavier等人的研究发现,自我同情恐惧与个体实施自伤行为的频率有关,也就是说,自我同情恐惧水平较高的个体,会经历更多次数的自伤行为[21]。

基于上述文献回顾推测,我们认为可能存在一个自我批评—自我同情恐惧—非自杀性自伤的发展路径。也就是说,自我批评可能通过自我同情恐惧的中介作用影响非自杀性自伤的产生与发展(假设2)。

此外,最近的研究表明,积极的健康心理可以缓和个体的自伤行为,而其中一个潜在的积极心理变量就是生命意义感[22]。生命意义感(Meaning in life)是指个体对自身生命存在价值和意义的认识程度,以及他们认为自己在生活中有目的、使命或追求的程度[23]。生命意义感通常由连贯性、目的性、意义性3个维度组成,分别体现了生命意义感的认知成分、动机成分以及情感成分[24]。对生命意义的不同领悟会使个体在人生道路上做出不同的选择,高生命意义感的个体在应对生活事件时往往倾向于产生积极的情绪反应,并且使用更加积极的处理方式去解决;然而,低生命意义感或无生命意义感的个体在应对同样的生活事件时,往往更容易调动消极的心理资源和使用负性的处理方式,甚至是自杀。

目前已有大量研究表明,个体感知到的生命意义感预示着心理健康和幸福感的提升,同时也预示着自杀想法和自杀企图的减少[2]。例如,Conner研究发现,在青少年临床样本中,生命意义感是防止个体自伤的重要保护因素,增加生命意义感的存在,可作为一项预防或干预措施,以减少青少年自伤的风险[2]。除此之外,在西班牙青少年中的一项研究发现,受挫归属感和感知负担感与个体终身自伤发生频率呈正相关,而生命意义感与终身自伤发生频率呈负相关,并缓冲了受挫归属感、感知负担感与个体终身自伤发生频率的关系[25]。因此,生命意义感不同的个体可能对自己的负面认知存在差异,从而影响到自我同情恐惧。

综上,本研究假设生命意义感可以调节自我批评影响大学生非自杀性自伤的中介路径(自我同情恐惧)后半段(假设3)。

本研究构建了一个有调节的中介效应模型(见图1),同时检验自我批评、自我同情恐惧、生命意义感与非自杀性自伤的关系。具体来说,本研究目的在于考察大学生自我批评影响非自杀性自伤的中介(自我同情恐惧)与调节(生命意义感)机制,旨在为大学生非自杀性自伤的预防与治疗提供参考。

图1 中介效应模型

1 对象与方法

1.1 对象

抽取各高校本科生为被试,进行问卷调查,期间共发放问卷544 份,最终共得到有效问卷509 份(93.6%)。其中男生157 人(30.8%),女 生352 人(69.2%);独生子女111 人(21.8%),非独生子女398人(78.2%);城镇学生220人(43.2%),农村学生289人(56.8%)。

1.2 方法

1.2.1 自我批评[26]使用Blatt等人编制的抑郁体验问卷(DEQ)中的自我批评分量表,DEQ 是一份66项自我报告问卷,包括依赖性(dependency)、自我批评(self-criticism)以及有效性(efficacy)3 个维度[27]。随后,Yao等人在中国大学生样本中进行了验证,表明中文版DEQ 具有较高的效度[26]。其中,自我批评分量表共有15道题目(第15题反向计分),采用李克特7点计分方法,从1(强烈反对)到7(完全同意)。该量表得分越高,表明个体的自我批评程度越严重。在本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.876。

1.2.2 生命意义感量[28]使用王鑫强修订的生命意义感量表。该量表共有10道题目(第2题反向计分),包括拥有意义感和寻求意义感两个维度。采用李克特7点计分方法,从1(完全不符合)到7(完全符合)。该量表得分越高,表明个体生命意义感水平越高。在本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.842。

1.2.3 自我同情恐惧量表[29]使用郭明春等人修订的同情心恐惧量表中的量表三“自我慈悲恐惧量表”,在中文版中应用时,需删掉第2、4、5题。该分量表由15个项目组成(例如:“我担心如果我开始对自己仁慈,我会变得依赖它”)。采用李克特5级评分方法,从0(完全不同意)到4(完全同意)。在本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.941。

1.2.4 非自杀性自伤行为[30]使用万宇辉等人编制的非自杀性自伤行为评定问卷。该问卷共12道题目,采用李克特5点计分方法,从“0~4”计分,包括“没有、偶尔、有时、经常、总是”。该量表得分越高,表明个体的非自杀性自伤程度越严重。在本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.977。

1.3 统计处理

本研究使用SPSS 26.0统计分析软件进行数据分析。采用Harman单因素分析对数据进行共同方法偏差检验;大学生自我批评、非自杀性自伤行为、自我同情恐惧以及生命意义感之间的相关关系采用皮尔逊相关分析法;组间均数比较采用独立样本t检验;通过SPSS 26.0 软件应用Hayes 编制的PROCESS插件检验中介效应和调节效应。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

对收集到的数据采用Harman单因素分析检验可能存在的共同方法偏差。结果显示,未旋转时,提取出特征根值大于1的因子共7个,且最大因子解释了26.10%(<40%)的变异量,表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

2.2 各变量的描述性统计及相关分析

男性在自我同情恐惧(男=31.81±10.10,女=29.56±9.50,t=2.37,P<0.05)以及非自杀性自伤行为(男=19.62±11.24,女=14.73±6.69,t=5.07,P<0.01)上得分显著高于女性;城镇学生的生命意义感(城镇=47.86±9.24,农村=46.29±8.21,t=2.00,P<0.05)显著高于农村学生。

相关分析结果显示:自我批评与非自杀性自伤、自我同情恐惧呈显著正相关;非自杀性自伤与生命意义感呈显著负相关,与自我同情恐惧呈显著正相关;而生命意义感与自我批评、自我同情恐惧之间相关不显著,见表1。自我批评、非自杀性自伤和自我同情恐惧两两之间相关显著,因此可进行中介效应检验。

表1 各变量描述统计与相关分析(r)

2.3 自我同情恐惧在自我批评与非自杀性自伤间的中介效应检验

以自我批评为自变量,NSSI为因变量,自我同情恐惧为中介变量,在控制了性别、生源地、是否独生的前提下,运用偏差校正非参数百分位Bootstrap法进行中介效应检验,在原始数据中随机抽取5000个样本,计算95%置信区间。总效应和中介效应路径的95%置信区间均不包含0,则表明自我同情恐惧的中介作用成立。

结果显示,自我批评对非自杀性自伤行为的预测作用显著(β=0.14,t=3.45,P<0.01),而加入自我同情恐惧作为中介变量后,自我批评对非自杀性自伤行为的预测作用不再显著(β=0.02,t=0.43,P>0.05)。此外,Bootstrap检验表明,自我批评对应的直接效应不显著(效应值为0.019,SE=0.045,95%的置信区间为[-0.069,0.108];自我同情恐惧的间接效应显著(中介效应值为0.123,SE=0.022,95%的置信区间为[0.084,0.170])。这表明自我同情恐惧在自我批评与非自杀性自伤间存在完全中介作用,中介效应占总效应的86.6%。具体来说,当大学生自我批评程度较高时,会倾向于产生对自我同情的恐惧感,而这种消极的态度会增加大学生非自杀性自伤的可能,见表2、表3。

表2 总效应、直接效应及中介效应分解图

表3 自我同情恐惧的中介效应

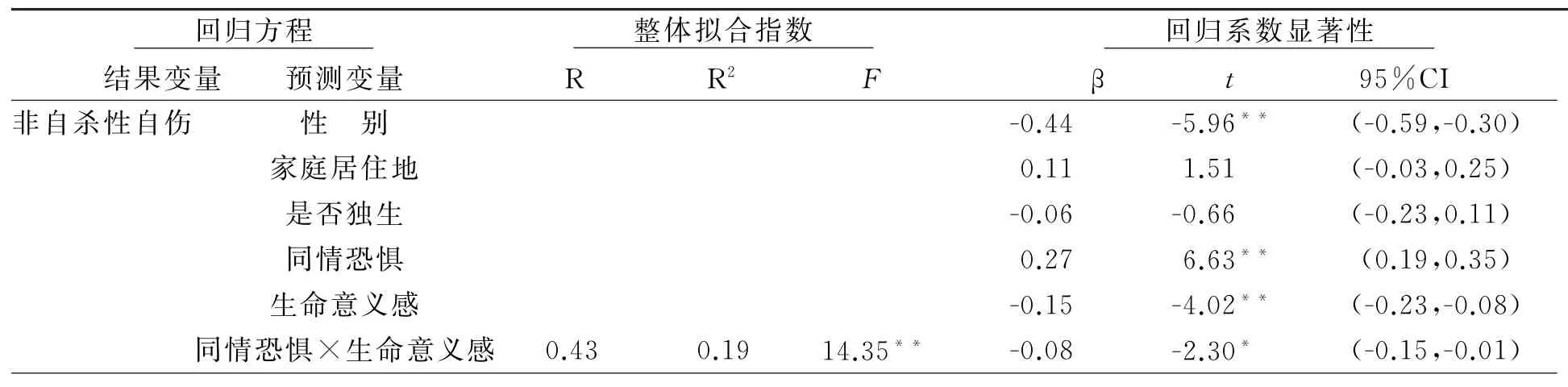

2.4 生命意义感在自我批评与非自杀性自伤行为间的调节效应检验

为检验生命意义感在中介模型中的调节作用,根据Hayes推荐的检验方法[31],本研究采用SPSS 26.0中PROCESS插件模型59,在控制了性别、生源地、是否独生的前提下,对生命意义感的调节作用进行检验。

结果显示,将生命意义感放入模型后,自我同情恐惧对大学生非自杀性自伤行为有显著预测作用(β=0.27,P<0.01),且生命意义感×自我同情恐惧的交互项也可以显著预测大学生的非自杀性自伤行为(β=-0.08,P<0.05),即生命意义感负向调节了自我同情恐惧和非自杀性自伤的关系。最终的中介调节模型显示,自我同情恐惧在自我批评与非自杀性自伤之间的中介作用(后半路径)会受到生命意义感的调节,验证了本研究的假设,见表4。

表4 生命意义感的调节作用

为了更好地理解生命意义感的调节作用,本研究以生命意义感得分高于平均数加一个标准差为高分组(+1s),以生命意义感得分低于平均数减一个标准差为低分组(-1s)绘制交互作用图,通过简单斜率分析检验其调节作用。结果显示,相较于高生命意义感(βsimple=0.20,SE=0.05,P<0.001)大学生,自我同情恐惧对低生命意义感(βsimple=0.35,SE=0.06,P<0.001)大学生自伤行为的影响更显著。此外,在相同自我同情恐惧程度下,高生命意义感大学生自伤水平更低,也就是说高生命意义感在此过程中起到了缓冲作用,见图2。

图2 生命意义感的调节作用

3 讨论

本研究探讨了大学生自我批评和非自杀性自伤的关系及内部机制,检验了自我同情恐惧的中介作用以及生命意义感的调节作用。该研究有助于揭示影响大学生自伤行为的重要风险因素,对于我们未来的干预和治疗工作具有非常重要的指导意义。

3.1 自我同情恐惧在自我批评和非自杀性自伤行为间的中介作用

本研究得出,自我批评能正向预测大学生的非自杀性自伤行为,也就是说,个体自我批评水平越高,其采取自伤行为的可能性也越高,这一结果与前人的研究结论相一致[32]。同时,自我批评可通过自我同情恐惧的中介作用间接预测大学生非自杀性自伤行为,该发现可以从以下几个方面进行解释。

首先,高自我批评者内心更加敏感,更加追求完美,对失败的羞耻心更强,有更高的羞耻倾向[33],面对失败时会过分苛责自己,认为自己十分无能,在这种情绪下,自我同情者倾向于在失败后对自己表达怜悯,更倾向于用健康的方式去发泄自己的负面情绪,对自己的不足之处更加宽容,以及原谅自己的不完美;而自我同情恐惧者会倾向于逃避对自己产生宽容的情绪,更多的将注意力放在自己的不足上,因此更容易产生抑郁、焦虑等消极情绪,进而导致非自杀性自伤行为。

其次,高自我批评者可能会出现更多的人际关系问题,产生不良的社会适应问题,当他们遇到问题时,有较少得到他人社会支持的渠道,而在人群中得不到所需的归属感,会进一步产生绝望感以及自杀想法[34]。然而,自我同情可以改善这一问题,促进大学生心理健康发展。Neff等人也认为,自我同情水平较高的大学生在面对困难或人际矛盾时,能很好的解决问题,减少个体的心理痛苦[35]。相反,自我同情恐惧者会有更多人际交往烦恼,更容易陷入消极情绪之中,进而导致非自杀自伤行为。

有证据表明,个体对自己或他人富有同情心的能力会受到早期依恋经历的影响。依恋是一种社会性情感联结,表现为儿童对抚养者的一种追随、依附,以及由此带来的归属感与安全感,早期依恋类型主要分为3种:安全型、回避型、不安全型。研究发现,那些在早期拥有不安全依恋经历的个体会具有较低的同情水平[36]。对于不安全型依恋个体来说,积极的情绪体验(如关心、同情)可以与消极的情绪结果(如焦虑、恐惧、回避)相关联,也就是说,当个体想要表达或接受同情时,那些已经将积极情绪与消极结果联系起来的个体,会通过情感记忆的激活会使其联想起童年期被虐待或被忽视的经历,从而出现对同情的恐惧[37]。此外,童年期遭受过心理创伤的大学生,其成长过程相较于没有遭受过童年创伤的个体更加消极,发展自我概念时会产生更多的无价值感,在挫折面前更容易进行自我批评,而自我同情能够帮助他们宽容自己的挫折经历,接纳“我不够好”的信念,起到促进心理健康发展的作用。相反,倘若个体认为表现同情是一种软弱,害怕因此受到轻视、攻击与背叛,在表达和接受同情方面存在困难,那么就更容易产生心理健康问题,进而引发自伤行为以及自杀意念[38]。

因此,教师在学校教学过程中要有意识地培养学生的自我同情能力,通过提高自我同情能力,让他们关注自己的优点,宽容自己的不完美表现,从而有效地降低自杀意念;同时,帮助学生树立正确的价值观念,减少对未来的迷茫感,引导学生用科学、积极、乐观以及适当的方法面对生活中的挫折与压力,学会接受自己,欣赏自己。

3.2 生命意义感的调节作用

本研究发现,自我同情恐惧在自我批评与非自杀性自伤之间的中介作用(后半路径)会受到生命意义感的调节,且生命意义感缓冲了自我同情恐惧对非自杀性自伤行为的影响。为了进一步揭示生命意义感的调节作用,根据生命意义感的取值进行高低分组,结果发现,相较于高生命意义感的大学生,自我同情恐惧对低生命意义感大学生的自伤行为影响更为显著,此外,在相同的自我同情恐惧程度下,高生命意义感大学生的自伤水平更低。关于生命意义感调节了自我同情恐惧对非自杀性自伤的影响可从以下几个方面进行解释:

首先,生命意义感的“意义功能理论”认为,生命意义感不仅给人以价值感、方向感和意义感,还为个体提供了评判自身行为的价值和标准,而当个体无法体会到生命意义感时,就会陷入痛苦之中,进而引发一系列的心理健康问题[39-40]。同时,国内外已有较多研究表明,生命意义感与个体的生理、心理健康有积极的正相关关系[41]。因此,具有较高生命意义感的大学生,即使存在对自我同情的恐惧,但因为他们更能体会到生命的价值感、方向感、意义感,可以正确评判自身行为,拥有较高的身体健康水平和心理健康水平,在这种情况下,生命意义感就可以看作非自杀性自伤的一个保护因素,以缓冲自我同情恐惧对的非自杀性自伤行为的影响。相反,低生命意义感的大学生则更容易采取非自杀性自伤行为。

其次,高飞的研究发现,生命意义感较高的个体不仅有更加稳定、健康的人际关系,也有更加明确的人生方向和目标,对生活的满意度水平较高[42]。他们清楚的意识到如何更好的生活,会以积极的态度享受生活,因此在遇到挫折时,高生命意义感的大学生更倾向于选择积极的态度和方式来面对,能正确的看待问题,珍惜、尊重生命,不会轻易产生自伤、自杀等消极想法[41,43]。而生命意义感较低的大学生则会出现更多的人际交往问题和行为问题[44],这会增加他们的负担感和绝望感,这些感觉反过来会导致他们在某些情况下使用不恰当的应对策略,如非自杀性自伤行为。

因此,在家庭教育方面,父母应该为孩子树立良好的榜样形象,帮助正确面对生活中的逆境,热爱生命,珍惜生命,提高生命意义感;在平时的相处过程中,为孩子营造一个和睦的家庭氛围,给予孩子充分的关心、鼓励、与称赞,在相互尊重、相互理解的基础上增强他们克服困难的勇气与力量。此外,学校作为学生最重要的社会环境之一,各高校应充分重视对大学生的生命安全教育,有意识地运用积极心理学的观念,激发大学生的生命意义感[45]。除此之外,学校可开展形式多样的课外活动,让学生在活动中感受挫折、承担责任、体验价值、收获意义,进而对生命有更深层次的感悟。

综上所述,自我批评可以显著正向预测大学生的非自杀性自伤行为;自我同情恐惧在自我批评与非自杀性自伤间起到完全中介作用;该中介作用(后半路径)会受到生命意义感的调节,具体表现为,相较于高生命意义感的大学生,自我同情恐惧对低生命意义感大学生自伤行为的影响更显著。本研究构建了一个有调节的中介模型,以检验自我同情恐惧在大学生自我批评与非自杀性自伤之间的中介作用,以及生命意义感对中介效应的调节作用,提示可以通过培养自我同情能力、提高生命意义感等途径来减少大学生的非自杀性自伤行为。本研究存在着以下不足:第一,由于本研究的横断面设计,无法对所观察到的关联进行因果推论,因此,未来可采用追踪研究深入揭示变量之间的关系;第二,本研究使用了自我报告的问卷法,因此大学生可能会隐藏他们的自伤行为,未来的研究可进一步客观、准确的测量非自杀性自伤行为。