书来助我

韩松落

创作需要外部的帮助,有的时候,这帮助的力量来自山河草木。刘勰在《文心雕龙·物色》里说:“然屈平所以能洞监《风》《骚》之情者,抑亦江山之助乎。”张彦远《历代名画记·董伯仁》里说:“动笔形似,画外有情,足使先辈名流,动容变色。但地处平原,阙江山之助。”汤显祖则在《牡丹亭》里说:“玉茗堂前朝复暮,红烛迎人,俊得江山助。”

对于“江山之助”到底是什么,一向有争议,甚至有人认为其只出现在贬谪的路上。而在我看来,“江山之助”除了自然景观滋养和丰富了人的创作之外,还有一重意思是不同的自然环境,在不同的时机出现,意义是不一样的。山河草木可能是甲之熊掌,可能是乙之砒霜。在春风得意时看来,和在流放之路上看到,感受是不一样的,可能在前三十年都被忽视被无视,却在后三十年和一个人的命运共振。也有可能,是一个人走出了江南的桃花源,跨越陇坂,抵达了龟兹或者楼兰,皮肤变得粗糙了,呼吸变得粗豪了,饮食里加上了生蒜,从读到写,都有了全新面貌,全新境界。边塞诗的作者里,特别多这样的人,他们去往边疆,起初是为了另辟蹊径获取功名,但当他们真正到达西部,和西部的风景、西部人的命运呼吸与共之后,他们从人到诗都产生了重大变化。江山一直都在,但要涤荡灵魂,助力一个人的成长或者变化,需要时机,需要旷日持久的揉搓。

书也一样。有些书一直都在,有些书早就读过,但三十年前读,和三十年后读,完全两样,在生涯光滑无缝的时候读,和生命出现裂缝的时候读,药效也完全两样。有些书就是这样给我精准打击的,比如保罗·奥斯特的《幻影书》。那年我生病、离职、离乡,开始还兴兴轰轰的,觉得新生活就要开始了,可以大干一场,就在那个节骨眼上,《幻影书》被推到我眼前来,我在北京西客站附近的旅馆里看完这部小说,从此以后看什么都換了眼光。

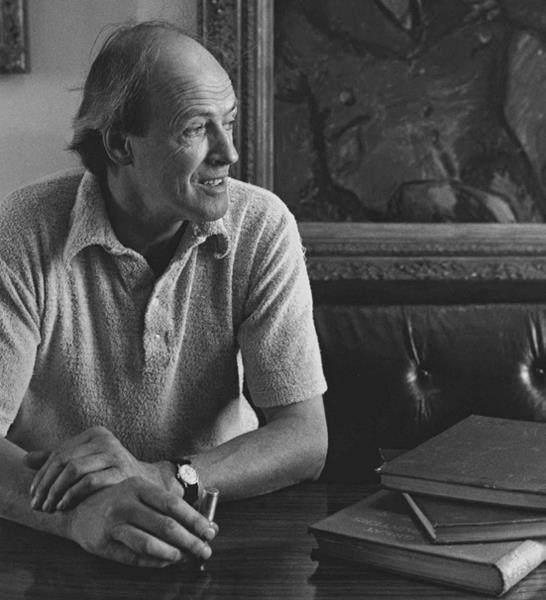

以小说的标准来看,《幻影书》不算最好的小说,保罗·奥斯特也不算最好的作家,他离电影业太近,或者说他一心要离电影业再近一点,所以他的小说里充满了“适合改编”的东西,有时候他按捺住了自己,努力消灭小说里的“奇趣”,但那种奇趣像是被赶出家门的狗,认得门,要不了多久就找回来了。只不过重要的情结重复三遍之后,就会成为风格,套路一旦加上了自觉,就成了艺术,保罗·奥斯特小说里那些大大小小的巧合,以及主人公在巧合面前的故作惊讶,渐渐成了他作品的标记,成了一种看起来熟极而流,但却阴惨、致郁、极具渗透力的风格。

构成《幻影书》的是一连串巧合和转机。主人公戴维·齐默是大学教授,在接连遭遇变故后,看到了默片时代的谐星海克特·曼的电影,对海克特·默的电影及生平发生了强烈兴趣,并写论文发表,随后有人找上门,自称是海克特的使者,要带他去某个庄园里见海克特。齐默也由此知道了海克特的经历:默片时代的海克特一度成为顶级明星,但在默片时代将要结束时,他遭遇了强烈的重创——未婚妻杀死了他的情人。在悄悄处理尸首后,海克特在被发现的恐惧中选择了自我放逐,他隐姓埋名、做苦工、戴上面具去做色情表演。最终他遇到了自己的伴侣,可巧她是个富家女,他们在沙漠中的庄园里隐居,开始拍摄电影,邀请知己观看,观后即焚。他给庄园起名为蓝石,因为某个晚上,他把月光下的唾沫看作熠熠生辉的宝石。戴维·齐默终于看到了海克特在沙漠庄园里拍摄的电影,海克特的遗嘱执行人,也终于在最后一次放映这部电影后,焚毁了胶片。一切破碎,一切成灰,一切重的,或者轻的,或者对你重要的,对别人无足轻重的,最终都遁入烟尘。

美国小说家保罗·奥斯特。

英国著名儿童文学作家罗尔达·德尔。

后来的十几年时间,我陆续看到保罗·奥斯特的其他小说,空幻之感一次次加深。他的主人公总在美国历史上的重大危机到来之前,率先遇到生存危机,在大萧条即将到来前,在1968年世界改变之前,在不祥之兆已经零星发作的寂静时刻,他们就被生命深处的某种讯息驱使着,开始有所行动了,或者自我放逐,把自己逼到绝境,或者隐姓埋名,以另一种形态开始近乎漂流的生活。有时候他们幸运一点,会遇到救星,遇到失散的亲人,会在悬崖上的洞穴里发现食物,甚至遇到天降横财,有时候,他们遇上更大的麻烦,被困在故事里,或者心灵谜局之中。

后来我配合着保罗·奥斯特的自传读下来,这些一次次重复的主题,都能找到来历,他笔下人物那种焦心如焚的生涯,就是他的生涯,他们的困境,就是他的困境。我常常想到,他在接待过那些来自中国或者其他国家的译者和研究者,和他们谈自己的文学经验之后,还要面对自己的困境,他们的爱慕、景仰、歌颂,对他毫无帮助,他的焦心如焚,瞬间就把我笼罩。

他和他的故事有什么用呢?他的小说是一种切实的人生知识,是向着一种信仰而去的匍匐肉身。他写过的那些劳作、疾病、死亡、爱情,是知识的另一个名字,就像世俗生活,也有可能是信仰的另一种表述,如作家马雁所言:“生活、真理、上帝,只是同一件事物的不同名字。”他把他和笔下的人物,放到绝境之中,不让神迹出现,因为那个匍匐在地的身体,已经是神迹。这是最让人绝望之处。一次再次之后,我彻底明白了《幻影书》卷首所引夏多布里昂的那段话:“人不只有一次生命。人会活很多次,周而复始,那便是人生之所以悲惨的原因。”

真正助人的书,都是在节骨眼上实施了精准打击的书。没能帮助到我,或者是因为没有出现在节骨眼上,或者是力道不够。或者,是我们不够,是我们的生涯过于光滑,没有裂缝,没有跑冒滴漏。至于它趋向光明温暖,还是阴郁迷离,是让我更振奋,或者更低落,向来不在我考虑之内,我要的只是足够丰富,以倍数叠加的人生体验,是天眼大开,狂风呼啸而至,是分身为亿,破碎虚空。至于这样做的危险程度——和它们带来的感受和体验,和那种一个人成为一万个人的焦灼比起来,那点危险的代价几乎可以忽略不计。

小时候帮到我的书,有一些是描写出走的,比如《西游记》。那时候我家在新疆,住在农机公司家属院,家属院的北边,是农机公司的露天仓库,一小块存放待售的农机,一大块用来存放报废的农机。仓库非常大,其实就是一片被圈起的荒野,报废的农机,就星星点点散布在荒野里,任由其生锈和被青草占据。

我经常带几本书去露天仓库里读,就坐在报废的拖拉机车厢里,或者农用车的车斗里,一直读到黄昏。黄昏的时候,经常还能听到四周传来各种声音,父母叫孩子回家吃饭的,孩子打闹的。有一天,也是黄昏,我清楚地听到不远的地方,有个小女孩稚嫩的声音在喊:“阿那达”。

这声音过后,周围一片寂静,什么声音都没有,也看不到人,不知道是什么人喊的。然后,我听到一阵类似于堆积起的铁器轰塌的声音,不知是真实的还是我内心配合的。可能是当时那种黄昏,和空旷的空间,以及我正在读的书,联合起来形成了录音功能,这两个声音就被录进我心里。特殊的时间地点和气氛联动,那个声音就成了我内心的神秘音爆,和我经常带到露天仓库去读的《西游记》捆绑在一起。

后来,我在很多地方听到类似的声音,尤其是在九十年代,New Age(新世纪音乐)开始流行以后,经常在那里听到一些世界各地原住民歌唱或者说话的声音采样,就类似于那一声:“阿那达”。比如王菲的《寓言》、朱哲琴的《阿姐鼓》《拉萨谣》,还有张浅潜《倒淌河》的某个现场版,一直有个男声在背后“噢噢”地喊。还有张学友的《道道道》,也隐隐约约有个男声在呼喊。我到处找类似的声音,听到它们就会走神。仿佛在这种隐约的声音里,走在一条愁惨的西行路上。

小时候帮到我的另一些書,则是关于巢穴的——对于孩子来说,出走的诱惑和巢穴的诱惑总是矛盾地渗透在一起。比如我小时候看过罗尔达·德尔的《魔法手指》,革利鸽一家几口人平静地生活在公寓里,偶然有些摩擦,后来因为父亲频繁打猎,触怒了有魔法手指的小女孩,他们全家受到了惩罚,变作小人,他们只好住进鸟巢里,互相埋怨着、唠叨着也互相取暖,在幽密的林子里看着夕阳落山,时不时飞回公寓的窗台上去看看他们从前的家——那里已经住进了几只鸟。这个故事当时是在杂志上连载的,我始终没看到后半段,很长一段时间里我都不知道他们到底有没有解除诅咒,重新变成人,搬回家去。但是我被这故事迷住了,一家人、鸟巢、树林,被简化的生活,这一切最容易吸引孩子,因为他们也刚从另一个巢穴里爬出来,还存着莫名的留恋。

少年时代帮到我的书,是有性张力的书。比如杜拉斯的《情人》,沈从文的《边城》,我几乎是为了某些段落而打开这些书,我被那些段落激得心旌动摇。比如劳伦斯的几本小说,《查泰莱夫人的情人》的那段火焰与钟声,《虹》里一家人的几代男女在月亮下面搬麦子,短篇小说《狐》里,女主人公和火红狐狸的对视,《恋爱中的女人》里,两个男主人公的摔跤。还有《索菲的抉择》那个红热病一样的下午,《午后的曳航》里港口气笛声里的夜晚。我有些庆幸,是在荷尔蒙正盛的年代读到这些书。

后来有段时间,我热烈地喜欢上自然文学,把亨利·梭罗、约翰·缪勒、约翰·巴勒斯的书一本本找来读,就是因为那段时间,我结束了游荡,回到家乡小城,而我的小城,就有着自然文学里描述的那种景象,有森林、高山,大风吹过长空。我一个人住,我的屋子外面是一大片碧野,所以我最终把亨利·贝斯顿的《遥远的房屋》长期留在枕边,尽管它写的都是九十多年前的事——1925年,37岁的享利·贝斯在科德角的海滩,买了50亩地,盖了一个房子,这个房子虽小,却有十个窗户:“大间有七个。一对东窗面朝大海,一对西窗面朝湿地”,在阳光之下,这个房子“流光四射”。他本打算在那里偶尔住一两周,但是没想到,1926年秋天他一住进去,就不想搬走,最终在那里生活了一年,并记下了那里的风、海浪、天空、鸟类和夜晚。

还有我一读再读的,法国作家马塞尔·帕尼奥尔的“童年回忆录”(《父亲的荣耀》《母亲的城堡》《秘密时光》《爱恋时光》)。这四部书是一个整体,讲述马塞尔在普罗旺斯山区的童年时光,在那里,父亲母亲和他还有两个弟弟,在乡间游荡、打猎,在灯下聊天,度过他们“一生中最美的日子”。我用来和它呼应的,是我在新疆的童年,我在新疆南部的农场出生、长大,跟着姥姥姥爷、爸爸妈妈、五个舅舅、一个小姨,在那里过了九年快活的日子。读到这套书的时候,姥姥姥爷和妈妈已经去世,舅舅和小姨们都变老了,我由此也懂得了马塞尔·帕尼奥尔为什么会在他六十岁的时候,在他已经成了电影界大亨的时候,写些小时候的事,细节还那样清晰。

不知道我将来还会遇到什么书,也许是旧书,也许是新书,也许是读过的又再读,但在某段不可预知的经历配合下,它终将会深深嵌入我的生活。对这本书,这本还没有出现的书,或者说,这段还没有到来的时光,我既期待又恐惧。

(责编:常凯)

如今对你的阅读造成最大障碍和干扰的是什么?

没有读写交流的环境。不知道谁在读,在读什么,是不是能够心意相通。

你的最佳阅读场景是什么,为什么?

荒郊野外,高架引水渠,白杨树林,有植物的小院。书和周围的环境会有化学反应。

深度阅读对你个人造成怎样的影响和改观?

心事浩渺连广宇。

你认为电子阅读设备可以带来深度阅读吗?

完全没问题。碎片阅读,电子阅读,从来都不是深度阅读的障碍。

阅读带给你最大的忧虑是什么?

如何转化,转化成什么,转化给谁。