地理科学虚拟仿真实验教学系统建设探讨

顾晓敏,蒋庆丰,钱鹏,董进国,韩宇捷

摘 要:针对地理科学的核心课程水文学实验教学中,真实场景不可及、时空尺度巨大、决策失误不可逆等问题,南通大学地理科学虚拟仿真实验教学中心以科研数据为支撑,构建高度仿真的虚拟仿真实验教学资源。主要包括水文地质调查、虚拟抽水及钻探实验、地下水开采设计及灾害优化防控4个主要模块,实现科研成果反哺教学,将思政融入教学全过程、各环节,培养学生科学探索及创新思维能力的同时树立水资源保护意识,在培养具有地理核心素养的高层次专业人才过程中发挥积极作用。

关键词:地理科学;虚拟仿真;实验教学;课程思政;教学资源

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)18-0110-04

Abstract: In view of the problems existing in the hydrological experimental teaching, such as unreachable real scenes, huge spatial and temporal scales, and irreversible decision-making mistakes, a highly simulated virtual experimental environment teaching resources based on scientific research data was developed by Geographical Science Virtual Simulation Experiment Teaching Center of Nantong University. Four main modules were included in the experiment: hydrogeological survey, virtual pumping and drilling experiments, groundwater exploitation design and optimization based on disaster prevention. The scientific research results were combined with virtual simulation experiment to feedback teaching, and ideological and political education were also integrated into the whole teaching process, which greatly cultivates students' scientific exploration and practical innovation ability and establish the awareness of water resources conservation as well. The experiment has played an active role in cultivating high-level professionals with geographic core literacy.

Keywords: geographic sciences; virtual simulation; experimental teaching; ideological and political education; teaching resources

虛拟仿真(Virtual Reality),或称虚拟现实,是采用电脑系统模仿真实系统的技术,让用户通过视觉、听觉、触觉等多传感通道与虚拟世界进行实时交互。虚拟仿真技术可将物理环境、数字环境与虚拟世界有机结合,将虚拟现实实验资源融入高校课程教学中,构建虚实结合的实验教学资源[1-2]。地理学作为一门综合性学科,强调课堂理论教学与野外实践教学相结合,通过野外实地勘察,让学生对所学知识有直观感受。然而,一些复杂的地理实践常受到响应周期长、高成本、高风险和时空受限等多重因素的制约[3-4],因此需要利用虚拟仿真技术构建三维仿真场景,解决地理实践课程不可及和不可逆的问题,形象揭示复杂的科研理论和抽象的过程机理。将传统线下实践教学拓展为泛在化的线上虚拟实验室,延伸实验内容和时空的深度与广度[5-6]。

在高教改革及科技革命的新时代背景下,地理高校实验教学体系主要存在着以下三个问题。实验课程体系与地理专业人才实践创新能力培养匹配度不够,地理实验教学资源对实验课程支撑度不够,实验教学模式与学生多元化发展需求契合度不够。因此,聚焦以上地理实践教学建设中的核心和难点问题,需要积极推进现代信息技术与实验教学的深度融合[7]。作为国家五大“一流金课”之一,虚拟仿真课程的建设能真正解决地理本科实践教学环节的“瓶颈”,促进教学改革良性发展[8]。同时,全面推进虚拟仿真课程与课程思政相融合,切实将价值塑造、知识获取和能力提升三者有机结合,为整体提升地理科学类专业人才培养提供丰富的资源。

一 水文学实验教学困境——以地下水循环与开采为例

(一) 真实场景不可及

地下水循环与开采设计实验作为水文学实验的重要组成部分,学生在学习过程中需充分了解地下水环境及循环特征,做到理论与实践相结合[9]。地下水是赋存于地面以下的水资源,由于地下水赋存条件的复杂性和地下水质点运移过程的不可观察性,传统的地下水实验教学,一直存在教学成本高,实验消耗高的问题。学校无法将野外场景及地下环境搬到课堂上,也缺少经费支撑大规模的物探及钻探教学。

(二) 时空尺度巨大

水文地质实验,包括抽水实验、钻探实验,从选点、开孔、钻探到主体实验数据分析,通常需要耗时几个月[10]。地下水开采及其对环境的影响更是一个长期作用下的缓慢过程,即使是实验室小尺度模拟,也需要几十天甚至数月的时间。巨大的时空尺度不仅使实体实验难以在有限课时内完成,而且高成本高消耗导致无法实现全体学生参与实验。

(三) 实验结果不可逆且决策失误后果严重

由于地下水开采的特殊性,决策结果不可逆,决策失误后果严重,学生即使有实践机会,也难于参与核心管理的决策,更无法在决策过程中通过不断试错来检验获得的知识。因此,引入虚拟仿真技术,仿真地下水循环及开采过程来培养学生对地下水循环及水资源管理的融合能力是非常必要的[11]。

二 基于水文循环的虚拟仿真实验系统研发案例

(一) 建設思路

实验依托省部共建地表过程实验室及地理工程技术研究所,融合水文学领域发展需求和南通大学地理科学学院科研与教学团队的研究成果,自主研发了基于水文循环的地下水开采优化设计虚拟仿真实验。该实验采用沉浸式的互动体验改善传统理论或教具的不足,达到“以虚补实,能实不虚,虚实结合”的教学效果,进一步丰富和完善水文学教学过程。实验“以学生为中心”,自主研究并实施了沉浸式、问题式、自主式、交互式、支架式和反思式“六式融合”的教学方法,体现了教学形式的先进性和互动性。

(二) 教学目标

本项目的实验目的如下:①了解水文地质野外调查的基本思路;②熟悉虚拟抽水实验及虚拟钻探实验的基本原理及实验方法;③掌握由于地下水过量开采引起的环境地质灾害成因及防治手段;④培养地下水开采方案设计及管理评价的能力;⑤培养野外勘察能力、思维判断与分析能力、灾害风险评估能力;⑥建立水资源保护的社会责任感。

(三) 实验教学过程

实验共2学时,实验教学过程是以问题引导和驱动下的探究式教学模式为基础设计的。课程教学的首次绪论课后,将所有专题问题和案例一并发给学生,同时学生自行分组。实验课前,学生通过教材、慕课、实验指导书等资源自主学习相关理论,针对实验内容进行自主学习和准备。课上,教师通过应用引发的理论与技术问题,引导学生先进行研讨交流,然后以实验系统为依托,引导学生根据自己的认识进行在线实验操作,根据所学理论进行改进尝试和探究,找出解决问题的办法,在实验系统上验证改进的效果,提交实验结果,撰写实验报告(图1)。

(四) 建设内容

1 实验流程

该实验教学项目属于水文学课程,通过三维仿真技术,虚拟地质场景及实验情境,学生可进入虚拟场景中进行交互性操作。本项目综合了水文地质调查、虚拟抽水实验、虚拟钻探实验和开采模拟实验等多种实验方法。分为理论认知、实验学习及自主探究三部分。

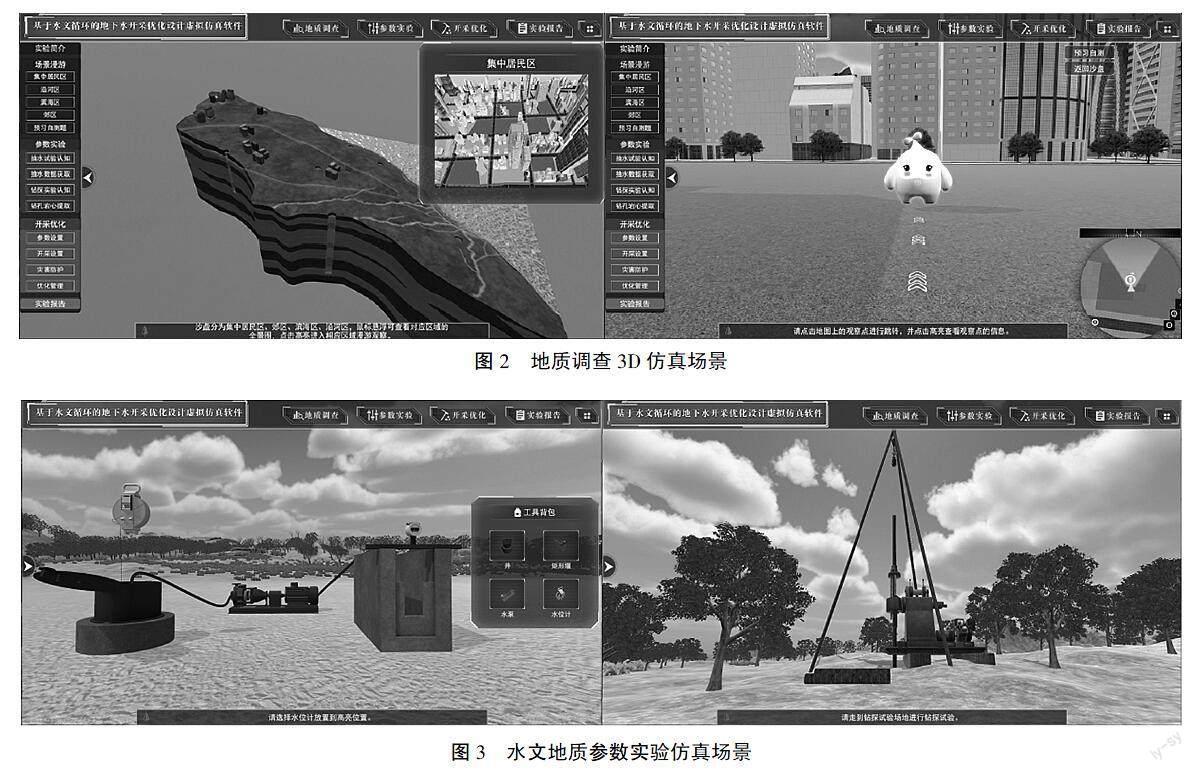

2 地质调查及认知仿真实验模块

此模块主要内容为区域地质地貌、水文地质概况认知,包括四个典型区域为集中居民区、郊区、滨海区及沿河区。学生通过三维地质调查过程中达到理论与实践相结合的效果,加强学生对水文地质条件的理解,培养学生野外勘察能力。如图2所示,进入漫游场景界面,了解典型区的地形地貌、水文地质及人工开采现状。通过地下水-地表水交互关系演示让学生对区域地下水循环过程有整体性的了解和把握,是后续进行地下水开采优化设计的理论基础。

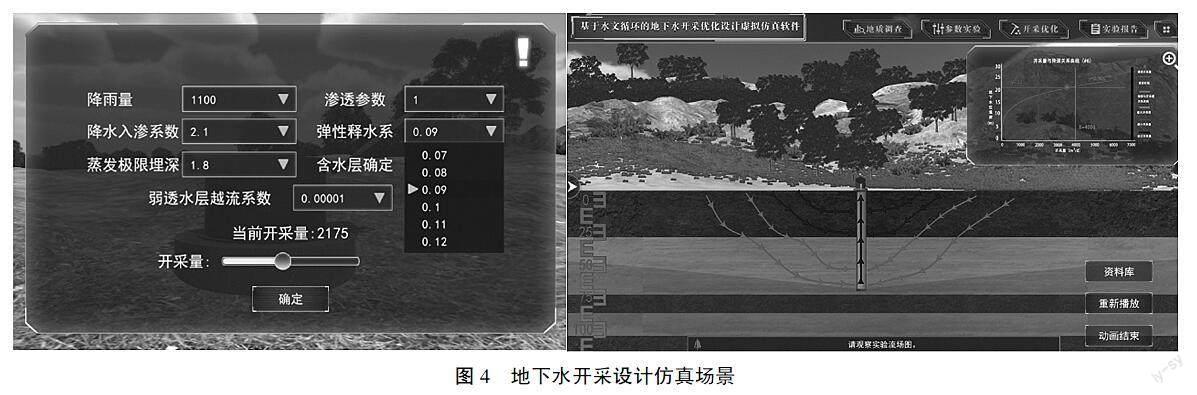

3 水文地质参数仿真实验模块

此模块主要在地质调查模块的基础上进行虚拟抽水实验及虚拟钻探实验,为后期进行开采优化实验做准备。包含4个知识点,即抽水实验认知、参数获取、钻探实验认知及岩性柱状图获取(图3)。观察典型区平面图及二维剖面图,选择合适的位置进行虚拟抽水实验及虚拟钻探实验,学生在过程中掌握水文地质参数实验的基本原理,获取抽水实验数据,在此基础上通过涌水量-降深变化曲线了解涌水量随时间变化特征。观察区域地层岩性柱状图,了解区域地层岩性特征,提升学生自主学习及思维分析能力[12]。

4 地下水开采设计仿真实验模块

这一部分通过探究式地选择地下水管理目标,结合区域水文地质条件及参数特征,运用地下水管理模型知识进行多目标的地下水开采方案设计(图4)。学生可预设地下水管理目标,根据目标选择合适的抽水井进行开采,运用地下水管理模型理念,遵循开采量最大化,成本最小化原则。基于水文地质勘察及参数实验的结果进行参数赋值。通过控制变量法,学生可探究不同参数对地下水流场的影响。展现不同开采条件下,地下水位及流场的不同状态。开采量设定值需落在最佳开采量区间,以保证合理的开采方案设计,这一步骤的实验可以提升学生思维分析及探究的能力。

5 灾害防控及开采优化仿真实验模块

通过3D仿真再现由于地下水超采导致的次生环境地质灾害,包括海水入侵、地面沉降、地下水袭夺河水等[13-14](图5)。通过不断试错,探究式地探索地下水超采可能导致的环境地质灾害。根据不同典型区的水文地质条件及地貌特征,选取合适的灾害防治措施进行地下水方案优化设计,最终确定保障正常用水条件下不产生环境地质灾害的最优开采方案,培养学生水资源保护及防灾减灾的责任意识。

三 应用效果

按照“院校协同,科教一体,统筹建设,共建共享”原则,实现校内外共享,地理学、地质学、水文学等专业的师生注册后均可免费访问虚拟仿真教学资源,为用户提供了高度仿真的虚拟实验环境,解决了真实地下水实验响应周期长、高成本、高风险及时空尺度大等问题。将重要科研成果引入本科教学,让学生在仿真实验的学习中不断发掘学习潜能,发展个性,提升解决实际工程问题的综合能力。课程已加入国家及江苏省虚拟仿真实验教学项目共享服务平台并开展实验教学,特别是在新冠病毒感染疫情期间积极推进虚拟仿真实践教学。自2021年上线以来,ilab-X实验空间应用数据显示,浏览、使用南通大学地理科学学院虚拟仿真教学实验课程已超过3万人次。对实验的校外评价及对学生的调查与反馈表明,该教学方式、方法能有效激发学生的学习兴趣并提高学习效率,鼓励学生主动学习、勤于思考,并培养其提出问题、分析问题、解决问题的能力。

四 结束语

基于水文循环的地下水开采优化设计虚拟仿真实验依托南通大学地理科学学院特色专业——地理科学,融合水文学领域发展需求和团队最新科研成果,立足于培养具有地理核心素养的高层次专业人才,自主研发了基于水文学课程的虚拟仿真教学实验,弥补了线下实验教学“高成本、高风险、不可及、不可逆”的短板,通过“六式融合”的教学方法,激发学生的学习兴趣、提高学習效率、提升学习能力,有利于培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力。未来将紧跟地理学科发展,不断丰富虚拟仿真实验教学资源,为培养具有地理核心素养的专业人才发挥作用。

参考文献:

[1] 高志强,王晓敏,闫晋文,等.我国虚拟仿真实验教学项目建设的现状与挑战[J].实验技术与管理,2020,37(7):5-9,14.

[2] 王妮,刘玉婵,陈泰生,等.基于虚拟仿真技术的遥感技术应用课程教学方法研究[J].测绘与空间地理信息,2019,42(5):4-7.

[3] 邱隆伟,杨勇强,马存飞,等.基于虚拟仿真平台的“结晶学”课程教学改革实践[J].中国地质教育,2021,30(3):34-37.

[4] 林贤福.基于虚拟仿真技术的高校地理实践教学的整合[J].宁德师专学报(自然科学版),2008,20(4):400-403.

[5] 赵亮.虚拟仿真实验在地理教学中的运用[J].中学地理教学参考,2021(16):97.

[6] 熊宏齐.国家虚拟仿真实验教学项目的新时代教学特征[J].实验技术与管理,2019,36(9):1-4.

[7] 丁志伟,孟怡伟,秦耀辰.基于虚拟仿真实验的地理学教学探索与实践——以河南大学环境与规划学院为例[J].2021,8(36):14-17.

[8] 李双双,延军平,刘新颜.国家虚拟仿真实验建设下高校世界自然地理教学改革模型的构建[J].首都师范大学学报(自然科学版),2020,41(1):75-80.

[9] 任健美.自然地理实验与实习教程[M].北京:气象出版社,2011.

[10] 陈则连.水文地质试验技术应用研究[J].铁道勘察,2009,35(1):40-45.

[11] 柯长青,肖鹏峰,李满春,等.地球系统科学国家级虚拟仿真实验教学中心建设[J].中国大学教学,2016(10):83-87.

[12] 范高功,杨胜科,姜桂华.地下水实验技术与方法[M].西安:西安地图出版社,2002.

[13] 陈德培,郭龙凤,万海,等.地下水开采诱发海水入侵特征试验研究[J].水电能源科学,2021,39(10):58-62.

[14] 马玲娥.地下水开采及其引起的环境地质灾害研究[J].中国石油和化工标准与质量,2011,31(12):108-109.