环境科学与工程类专业实习组织的经验与思考

陈坦 金军 杨婷 张冰 王英

摘 要:专业实习是环境科学与工程类专业培养过程的重要环节,承载着使学生进一步加深专业知识理解、增强工程实践意识、提升职业认同感的任务。该文以M高校为例,总结环境科学与工程类专业近年专业实习组织的经验与困境,根据环境保护人才需求提出专业实习改进设想。目前的专业实习组织面对的困难主要有作用认识不充分、制度保障不匹配、校内资源难落实和校外机会难获得等,相应地进一步建设设想包括加强总体规划、建立课程负责人制度、挖掘校内外资源、提供虚拟仿真环节和加强思政育人功能等。

关键词:环境科学与工程;专业实习;组织经验;现实困境;改进设想

中图分类号:G647 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0133-05

Abstract: Professional practice is an important part of the training process of Environmental Science and Engineering, which helps the students to deepen their understanding of professional knowledge further, enhance their awareness of engineering practice and promote their professional identity. Taking M University as an example, this work summarized the experience and difficulties of professional practice organizing of Environmental Science and Engineering in recent years, and put forward some ideas for professional practice improvement according to the needs of environmental protection talents. At present, the difficulties of professional practice organizing mainly include insufficient understanding of the role, mismatching of system guarantee, difficult implementation of internal resources, and difficult obtaining of external resources. The corresponding further construction ideas include strengthening the overall planning, establishing the course director system, developing internal and external resources, providing virtual simulation links, and strengthening the function of ideological and political education.

Keywords: Environmental Science and Engineering; professional practice; organizing experience; realistic difficulties; improvement ideas

基金項目:中央民族大学2021年度“一流本科课程”建设项目“理论与实践融合的环境化学课程组建设”(KC2112)

第一作者简介:陈坦(1986-),男,汉族,黑龙江哈尔滨人,博士,副教授。研究方向为环境科学与工程。

*通信作者:金军(1971-),男,朝鲜族,吉林省吉林市人,博士,教授。研究方向为环境科学与工程。

近年我国社会经济持续快速、稳健、高水平发展,环境保护事业受到了高度重视,“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心,碳达峰、碳中和的目标成为进一步转型发展的重要推动力。第四次工业革命如火如荼的当下,新技术、新材料不断涌现,同时也对环境保护工作提出新要求[1]。新时代,我国对环境保护人才的能力提出了更高要求,不断加强实践能力和创造性解决问题能力的训练当数题中之意,人才培养的过程需要不断反思和调整[2-3]。新工科建设实践中,克服轻视实践教学的惯性误区,系统性改革形成全面立体的工程实践教学体系是培养模式变革的重点任务之一[4]。专业实习是环境科学、环境工程等环境科学与工程类专业人才培养的重要环节,但在培养过程中往往出现地位被忽视、受条件限制不规范等问题,影响学生专业实习的效果和收获。M大学分别于2000年和2014年开办环境科学与环境工程专业,本文以M大学为例,梳理近年专业实习组织的内容和经验,分析其中的问题和困境,并提出进一步改善的可能方式与举措。

一 对专业实习作用与意义的认识

环境科学与工程类专业实习一般按开设阶段分为认识实习、生产实习和毕业实习。认识实习开设在专业课之前,意在使学生了解本领域应用理学和工学基础知识解决实际问题的情况,激发学生的专业认同感和学习兴趣;生产实习开设在大部分专业课学习之后,为学生建立专业知识与工程应用实践的联系,理解专业的意义和未来工作的价值;毕业实习开设在全部专业课学习之后,侧重到工程实践一线沉浸体验,发现问题并尝试提出解决问题的思路,与毕业论文或毕业设计密切结合、相互支撑[5]。专业实习是环境科学与工程类专业人才培养的重要环节,是将理论知识映射到实践应用、把实践层面难点带回理论层面抽象讨论的枢纽,同时也具有激励学生热爱环境科学与工程专业、投身环境保护事业、勇于创造性面对困难、尊重平凡劳动和争当大工匠的思想引导功能。专业实习之于学生,一方面弥补理论讲授的感性认知欠缺,促进对理论知识的二次理解,另一方面提供条件了解工程实践中使用的设施和工艺,培养知识应用能力和工程意识[6]。

专业实习在环境科学与工程类人才培养中具有举足轻重、不可替代的作用,是学生能力塑造的重要过程和依托,值得充分重视和规范化。关于专业实习的认识,有两点值得关注:第一,专业实习具有鲜明的实践性。专业实习可以说是整个本科培养过程实践类课程中最能让学生体验实践真实情境的部分,尤其是高年级组织的专业实习更是学生把知识和实践联系在一起、在服务社会前转变思维方式的教学环节“制高点”。专业实习应该亲眼看、亲口问、亲手做,即使受客观条件限制也应保证一定比例学时的实地参观、走访。课堂讲解、视频播放、虚拟仿真等方式尽管方便灵活、可操作性强,但在专业实习组织中仍然是实地考察、设施参观、驻场实训的补充,新型冠状病毒感染疫情防控期间以此为专业实习的主要形式从长期看也当数权宜应急措施。在人工智能、云计算等技术快速发展的大背景下,未来的环境保护事业将更加智能,可是具体的污染监测与控制依然需要有形的设备和具体的操作,由此参观实训等亲身体验的教学形式仍是必不可少的。第二,专业实习的具体组织形式是课程。不论专业实习以什么名称、如何分阶段组织,本质上都是培养方案中的课程,遵循课程开设的一般规则、纪律、规律,可以解决专业实习组织的随机性,保证专业实习长期的质量稳定和不断提升。从课程组织的角度看,编制教学纲要后,循序渐进,从各个细节提高教学质量,从量变到质变可能是不断改善教学目标达成度的更可行途径[6]。专业实习同其他课程一样,同样需要激发学生的学习兴趣,增强学生的自信心,以提高学生的学习积极性,从内因角度改善授课质量[7]。

二 专业实习的现状与经验

M高校以文科见长,理工科仅在环境、生物、生态、医药、信息和光电等专业布局,尚未形成有力相互支撑,环境科学专业办学二十余年,环境工程专业办学不足十年。M高校的环境科学与工程类专业实习始终未按一门课程规范化建设,每年由系主任或系主任指定的教师具体负责,负责人员和组织思路随机性较大。现梳理近年组织状况如下。

1)2020年前的逐步成熟规范。2016—2019年,随着环境工程专业的开办,专业实习的规范化迫在眉睫。学习兄弟院校的经验,不断寻找校外资源,逐步建立内容较为丰富的参观、实训结合的专业实习体系。认识实习的内容由部分专业课的实践环节承担,如环境微生物学安排污水处理厂、食品发酵工程参观,环境规划安排城市绿地公园参观等。专业实习的主要部分安排在大三下学期参观,大三暑期实训一周,开始前安排集中培训,讲解注意事项和要求。参观的机构包括污水处理厂、大气质量监测站、静脉产业园区、垃圾焚烧厂和自来水博物馆(自来水厂因公共安全原因难以进厂参观,以自来水博物馆替代给水处理设施参观)等;实训基地由校友资源提供,学生到环境检测行业以师带徒形式实训一周,按岗位参与样品采集、分析检测、数据整理和客户沟通等工作。新工科建设为进一步认识专业实习的重要性提供了机遇,构建产学研政的育人共同体,进一步加强专业实习建设,环境工程专业的固体废物处理与处置工程课程到省级危险废物处置中心实地授课两周,融合理论讲解和参观实习,并请工程师进课堂,打开了专业实习的新局面[1,8]。

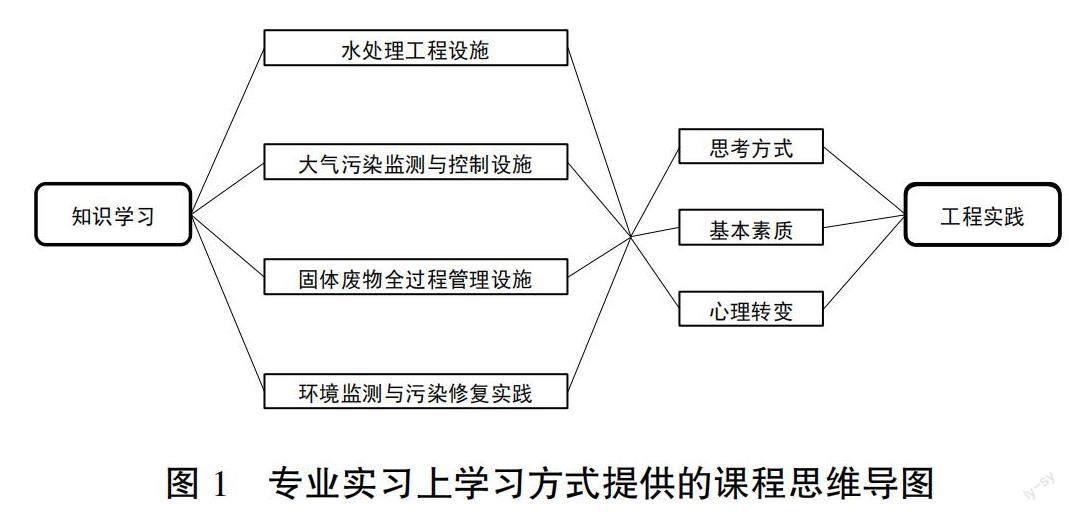

2)2020年后新型冠状病毒感染疫情防控的应急调整。2020年新型冠状病毒感染疫情突如其来,教学活动也随着防疫管控有所调整,同时客观上也为教学改革提供了教师主观以外的驱动力,如线上教学资源的使用、线上线下混合式教学模式的推广、虚拟仿真技术的开发等。原定2020年春季学期和暑期集中专业实习的班级改为在2021年春季学期采用课件视频讲解线上学习的形式完成,辅以课后讨论题引导学生进一步思考,为尽可能引导学生提高学习效果还绘制了课程思维导图(图1)。课件视频讲解包括固体废物管理实践、环境保护设备、水污染控制设施、大气污染控制实践、土壤砷污染控制实践和海绵城市实践等内容,大体涵盖水环境、大气、固体废物和土壤等环境管理重要领域,還涉及我国环境保护前沿热点方向;讨论题主要为开放式命题,以环境保护实践的难点或需求为蓝本改编,没有标准答案,需要学生自主思考,如“将厨余垃圾粉碎后倒入排水管网,对污水处理设施有哪些影响,从专业的角度如何评价这种做法?”“生活垃圾卫生填埋场的渗滤液产量较小,为什么不能直接排入市政管网,到污水处理厂一起处理?”“如果由你主持北京市的生态环境规划,你将重点解决哪些问题,采用什么办法,协调社会经济的哪些方面?”等。原定2021年春季学期和暑期集中专业实习的班级由系主任指定新的教学团队具体组织,原有的教学资源和经验全部放弃,学生在2021年暑期到某知名水处理上市公司的各部门和水厂驻训一周,大部分学生参与水处理的生产、研发、质量控制和检验分析等环节实训,少部分学生分配到办公室、客服中心、财务部等与专业相关性较弱的行政支援部门实训。

图1 专业实习上学习方式提供的课程思维导图

M高校环境科学与工程类专业近年专业实习组织的主要经验包括:①专业实习组织得越重视,越周密,效果越好,学生的收获越多。②学生在专业实习前由于感觉陌生、没有帮助、耗时等原因一般会出现不同程度的焦虑或反感,专业实习后反响往往很好。学生反馈专业实习与课堂学习感受很不一样,收获很大,而且越到推研面试、考研复试、留学面试等时间节点反响越强烈。毕业前夕师生座谈时,学生对专业实习的反馈常常和专业实习开始前差异很大,觉得实习很有意义,希望以后的本科生可以获得更多实习训练的机会。③课件视频讲解线上学习方式的效果和反馈不如参观实训,沉浸式体验依然是专业实习使学生充分认识工程实践、思考知识与应用关系的高效方式。④专业实习除在知识、能力方面对学生有帮助,还在从课堂到现场的思维方式转变、投身环境保护事业的信心增强等方面有很好的促进作用。专业实习等实践类理工科专业课程不应是开展课程思政建设的盲区[9]。

三 专业实习组织的问题与困境

理工科实践类课程普遍面临思想重视不够、产学研融合不足的挑战[10]。马旭[11]总结了环境科学专业毕业实习面对的主要问题,包括实习基地建设不力、学生参与感不强、实习内容技术含量不高、教师实践经验不够和考核方法不新等。各高校历史脉络积淀不同,文化传承不同,植根基础不同,服务行业和地区不同,学科专业定位不同,发展规划不同,反映到专业实习等具体教学环节的组织上也有很大差异。M高校环境科学与工程类专业实习的组织面对下列内容具有一定共性的问题和困境。

1)作用认识不充分。由于专业实习的主要部分安排在大部分专业课程之后,以到校外开展为主,因此部分师生认为专业实习是培养方案中课程的附加或附属部分,重要性远低于理论课程,在实践类课程中也属于重要性最低的。这样的认识,一方面源于以往专业实习组织困难而采用权益替代办法的认识惯性,另一方面源于对实践类课程在培养体系中作用的认识不足。对专业实习作用的认识不充分,导致对实习组织安排的不重视,更不用说对教学方法、考核方式的持续改进,制度保障和校内资源的欠缺也就其来有自。

2)制度保障不匹配。思想上的认识不充分、重视度不足,使得专业实习不被视为一门课程,而当作类似寒暑假社会实践的培养环节,这样课程建设与管理的完善制度体系就失效了,在繁重的教学工作压力下更无暇为专业实习配套制定、落实新的制度,这也是专业实习组织人员随机性较大、组织思路变化较快的直接原因。没有规范的制度,如何设定能力训练目标和保障实习安全,什么时间组织、怎样分配学时和开展考核等具体组织方式和内容的问题就没有一定之规,没有了底线边界,不利于保证专业实习的教学效果。

3)校内资源难落实。大力开发校内实习资源,充分发挥校内实验室和教师在学生专业实习中的作用,不仅能节约资金,还能解决实操训练不足、突发情况应对不力的问题[12]。M高校每名学生的实习经费额度在300元左右,不足以支付远距离实习的城间交通费。同时,校内资源开发困难,在未充分重视专业实习,没有良好健全的体系设计、组织机制、制度保障的前提下,仅仅依靠实际负责教师的个人能力和主观能动性,难以调动学校相关部门的支持,难以获得本学院的实验室开放权限和本专业其他教师的支持。也正是由于对专业实习重视不够,学院不愿出面协调学校相关部门,甚至出现了专业教师提出开放校园污水处理站供学生参观实习的建议到学院就不再向学校转达的情况。

4)校外机会难获得。尽管理论上企事业单位、科研院所、政府部门都要承担人才培养的社会责任,但客观上接待专业实习,尤其是保障实习师生的安全,会大幅增加工作量和工作难度,需要加派人手、师带徒指导,增大了运行成本。一方面是实习单位落实安全生产责任和内部质量控制,另一方面是学生学时限制难以组织系统培训的现实,实习供需双方的矛盾酿成了越陷越深的窘境,不仅进场驻训放手让学生操作成为难题,就连接待实习也成为了高校的奢求。此外,学生认为实习应该获得生活补助,而接待单位认为高校应向自己支付实习接待费,而高校自身为专业实习组织匹配的经费也极其有限。

四 专业实习的进一步建设设想

专业实习组织困境的高校方根源在于重视不足,内外兼有的局限和约束使得专业实习组织的形式规范、内容充实难能可贵,实习后学生的强获得感、高使命感更弥足珍贵。清华大学、北京大学、同济大学等国内一流环境科学与工程专业高校的专业实习堪为兄弟院校的范本,但雄厚的资金支持、强大的校友资源都难以在短时间内积累和获得。充分认识专业实习在人才培养过程中的重要性,循序渐进、因地制宜地逐步改善专业实习的组织形式和质量,是向一流专业对标建设高校可行的专业实习建设路径,具体设想包括:

1)加强总体规划。在对专业实习的作用和意义有充分认识后,应该从学校到院系再到专业逐级细化专业实习的知识和能力训练目标,明确各级在专业实习组织中的分工,如学校重在制定制度,以课时、绩效等形式鼓励教师积极参与专业实习组织,保障院系在实习组织中的执行力并赋予一定的资源调度权限,可对内协调学校相关部门,对外代表学校洽谈实习事项;院系应按照课程的建设要求完善专业实习的组织方式,确定专业实习的中长期建设目标和规划,在资金、人力等方面保障课程负责人自主、积极、有成效地开展工作。

2)建立课程负责人制度。专业实习也是培养方案中的一门课程,确定课程负责人并赋予课程负责人必要的资源调度权限,可改善专业实习的组织思路和建设过程的稳定性,有利于专业实习质量的持续提升。课程负责人可因课程建设需要调整,但实践中通常不会轻易变更。由课程负责人落实专业实习的组织,一方面可以制定可执行的规划,有预期地逐渐稳步推进专业实习建设,不断积累校内外资源,为学生提供更完善更可实践的实习机会,也就不会出现前述提及 “原有的教学资源和经验全部放弃” 的现象;另一方面可以具体落实课程相关的成套制度,框定专业实习组织的可为与不可为边界,促进专业实习组织的规范化。

3)挖掘校内外资源。只有获得了校内外资源,才能组织有内容、有效果的专业实习,硬件条件在很大程度上决定了专业实习的组织水平。校内资源需要课程负责人积极寻找,也需要院系和学校层面的协调。一方面,为参与专业实习建设和组织的教师提供一定的激励,如补算课时,增加绩效,或按积极为学校建设贡献力量相应套定学校、院系的鼓励条件;另一方面,按照建设规划逐步开放院系实验室、仪器设备等资源,学校也应大力支持校内污水处理站、生活垃圾收集点等本专业相关设施的开放。引导教师将自己的科学研究资源按一定规则向学生有序开放,与专业实习的其他环节融合互补,也可补充专业实习的校内资源[13]。校外资源的争取难度更大,院系内形成教师争相寻找、提供校外实习基地的风气;学校也应在领导联络、匹配资金等方面展示重视的具体体现;积极争取校友的协助,在荣誉称号、校内宣传、活动邀请和奖金补助等方面向提供协助的校友表达感谢,形成良性互动。

4)提供虚拟仿真环节。利用现有已开放的成熟虚拟仿真资源,根据自身办学特色和办学定位补充建设虚拟仿真部分模块,为学生提供专业实习的虚拟仿真环节,作为参观、实训的补充。新型冠状病毒感染疫情防控期间也可以丰富专业实习组织形式,尽可能改善应急状况下的专业实习效果。

5)加强思政育人功能。2020年,教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,在包括实验实训的课堂教学建设全过程融入课程思政,理工科专业课程着重“提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力”,培养学生追求真理的科学精神和大国工匠的使命担当。以思想价值引领全面带动专业实习高质量建设,让学生在专业实习中不仅学到了知识、训练了能力,还在思想上有启发、有升华,這是专业实习下一步建设的方向和目标。以中国当下迫切需要解决的问题为切入点[14],加强职业规范、环境与发展关系等工程伦理思考的引导[15],结合专业实习的内容和性质加强课程思政建设。

五 结束语

专业实习是环境科学与工程类专业培养过程的重要环节,是学生的思考方式从专业理论学习向知识实践应用转变的桥梁。对专业实习作用认识的不充分引起了重视不足,进而制度保障不匹配、校内资源难落实、校外机会难获得都制约了专业实习的规范组织和内容充实。应对专业实习组织的困境,可尝试加强总体规划,建立课程负责人制度,挖掘校内外资源,提供虚拟仿真环节,加强思政育人功能。

参考文献:

[1] 陈坦,杨婷,金军.“固体废物处理与处置工程”课程建设的探索与思考[J].大学,2022(11):30-33.

[2] 陈坦,金军,王英,等.民族院校环境工程专业的建设特色与培养方案调整初探[J].教育教学论坛,2019(31):119-123.

[3] 陈坦,金军,杨婷.文科见长院校环境专业培养方案修订的思考[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(4):48-49.

[4] 姚威,毛笛,李飞,等.新工科建设中的“中国特色”探索——基于“新工科研究与实践”项目文本的扎根分析[J].高等工程教育研究,2021(6):17-23.

[5] 苏小丽,段金华,陈云霞,等.环境工程专业实习教学的改革与实践探索——以景德镇陶瓷大学的环境工程专业为例[J].广东化工,2020,47(22):204-205.

[6] 张立欣,王羽琴,董凌霄,等.提高环境工程专业实习教学质量的探索[J].广东化工,2021,48(9):299-300.

[7] 张银凤,张家泉,柳山,等.Seminar教学法在环境工程专业实习教学中的应用效果[J].湖北师范大学学报(自然科学版),2021,41(1):110-114.

[8] 陈坦,金军,王英,等.民族地区环保工程新型人才培养方式改革的设想[A].新时代高校环境教学改革与创新研讨会组委会,新时代高校环境教学改革与创新研讨会论文集(2019)[C].北京:高等教育出版社,2020:317-321.

[9] 鲁玺丽,牛中毅,常云鹏,等.理工科课程思政实践育人教学模式研究——以哈尔滨工程大学材料学专业为例[J].教育教学论坛,2020(45):41-45.

[10] 段海燕,宋孝周,张远群.工科专业实践课程思政改革与实践——以西北农林科技大学“专业技能训练”为例[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(2):77-79.

[11] 马旭.应用型高校毕业实习改进探索——以重庆三峡学院环境科学专业为例[J].山东化工,2021,50(8):252,256.

[12] 刘爱菊,郑家文,刘家弟.资源循环科学与工程专业生产实习的困境与对策[J].教育教学论坛,2017(14):43-44.

[13] 张莉,王月萍.以科研为引领的一流环境工程专业人才培养探索[J].高教学刊,2022(10):37-40.

[14] 孙志伟.理工类专业课程开展课程思政建设的关键问题与解决路径[J].思想政治课研究,2019(1):93-97.

[15] 章小峰,杨永,谢谦,等.基于协同育人理念的課程思政建设探索研究——以工科类专业为例[J].工业和信息化教育,2021(3):1-5.