税务所

汪菊珍

衍庆堂美英大妈家隔壁,住着一户居民。因为男主人在税务所上班,大家就称他家为“税务所”。“税务所”一家七口:户主夫妇,外加五个儿子。他们出入的门开在美英大妈家檐廊下,双扇,高挺,褐色木纹。从这门进去,有一个天井。天井很小,只几步深,但天井里放着水缸、葱盆,还有煤饼和木柴。

煤炉放在门口南边的阶沿石上,旁边还有火钳、芭蕉扇和一个铁皮做成的烟筒。烟筒是他家在农机厂上班的大儿子做的,喇叭形状,上部漆黑。照管煤炉的,是这家的女主人。她拿报纸和木柴装炉子,木柴烧着了,搁上煤饼,套上烟筒。不一会儿,她就拿掉烟筒,拎来一个水壶烧水,然后做饭。

“税务所”的女主人身材颀长,白脸,一头整齐的短发。她总是一身黑白衣裤,全是细纱洋布。上衣大襟,裤子宽腰,裤腿很大。布鞋也是黑色,没有一点儿灰尘。她来我家埠头洗衣服,总是笑眯眯的,并不多说话。有时人多排队,她就站在刷衣服的石板邊,拿个乌贼芯子,吱嘎吱嘎擦那个原本就很干净的钢精锅。

除了她来埠头,她家的人很少见到——老大上班,老二插队,老三在县城上班。老三可能是我姐姐的小学同学,休假时会来找我姐姐聊天。他靠在排窗外面,说话有点儿结巴,好些我听不清楚。我姐姐在窗下的石棉车上纺石棉,并不多接话。差不多该走时,他就抬手看一眼手表,说要赶几点的汽车,回家去了。

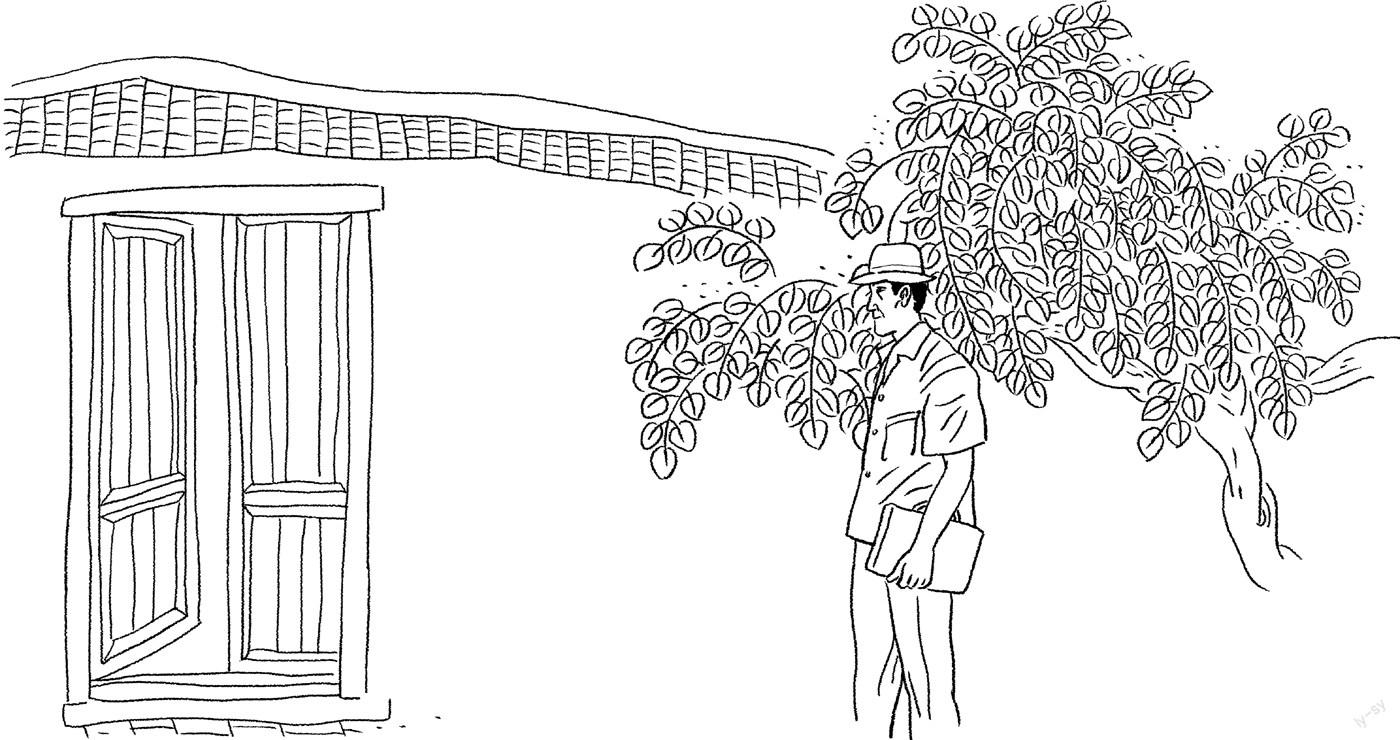

见到“税务所”的男主人,是我和阿红做了朋友后。一般是午饭之前,我还滞留在二房厅玩,这个男人便下班回家吃午饭了。他从阿红家檐廊西端的青石门洞进来,偏瘦的中等身材,金丝草帽,米色雪纺短袖,黑色皮鞋,腕上一个金色手表。在当时的我眼里,他不但和农人,就是和三房里在粮管所上班的阿戚伯伯,也很不相同。

他沉默寡言,总是心无旁骛地走路,对于我每一次的打量,他好像从来没有注意过。一次,他好像看了我一眼,使当时的我又激动又紧张。我很想叫他一下,又不知道叫什么。就在我犹豫的时候,他很快走了过去。原来,他看我的那个眼神,不过是思考事情时的自然一瞥,并不代表他认识我。

这一点,直到我读了小学,他最小的儿子荣根和我做了同班同学,也没有改变。想想也是,他有五个儿子,怎么认识他们的每一个同学呢?后来,我师范毕业做了老师,“税务所”的大孙女是我的学生,我做家访时才去了他家。我进去的时候,他们家正围着一张大桌吃饭。起身招呼我的是荣根大哥和大嫂。荣根父亲朝南坐着,看了我一眼,微微一笑,没有说话。

不知道是哪一年,他家竟然搬离了。为什么搬走?二房厅这样的高楼大厦不住,还有更好的处所吗?这个疑惑存了很久,一直没有解开。后来听说,他们卖掉二房厅衍庆堂的房子,把钱分给了五个儿子,荣根结婚就是靠分得的钱。也听说过,“税务所”的女主人病了,躺在床上好几年,具体情况却是不详。

时光悠悠,世事纷繁,就在我将要把“税务所”这家忘记的时候,竟然在小镇税务所里碰到了荣根父亲。原来他们就住在这里——老税务所旧址改建的大楼,下面两层办公,上面做了宿舍住人。哦,当时大家称他家“税务所”,这次可真的住到了税务所,这是我碰到荣根父亲时的第一个念头。

记得我当时正走上一段水泥台阶,寻找办公室大门。正想问个人,抬头看到了荣根父亲。我怔了一下——虽然依稀觉得是他,那个当时被大家叫作“税务所”家的男主人,好像又不是他。是的,时光在他脸上雕刻了一轮轮印记。他风霜满面,更加瘦弱,腰背已有些弯曲了。

然而,我依然清晰地叫了他一声“荣根爸爸”,是第一次,也是最后一次。他开始好像也愣了下,最终也认出了我,并且笑了,还叫了我“老师”。这自然更加让我惊讶,因为我小时曾经那样仰望过他,他却总是匆匆而过,从不曾朝我看一眼,而此刻的他,居然叫了我“老师”。多么温和、亲切、慈祥哪!

我匆忙和他寒暄,问候了荣根母亲。荣根父亲对我说:“他娘前几年小中风,这会儿还好,人扶着能坐起来。”说着,他指了指院子那头儿的转角楼梯,邀我去坐坐。没等我说完要马上回去的理由,他就点了点头,指点了我要去办事的办公室门号,回头下了楼梯。我往上走了几步,又转头看了看他,他正向那个转角楼梯蹒跚而去。

此后,每次想到他,脑海里浮现的,再不是当时被大家叫作“税务所”家的、下班回家大步穿过衍庆堂的男人,也不是在税务所小院见到的满脸皱纹的老人,而是一轮苍凉悲壮的、正徐徐下沉的黄昏落日了。

[责任编辑 王彦艳]