大股东控制权与所有权分离度对企业现金分红影响研究

——基于中国分红监管政策调节效应的实证检验

吴国鼎

一、引言

企业现金分红状况在一定程度上与其股权结构和政府分红监管政策密切相关。一个企业的股利政策受到多种因素的影响。其中,股权结构是一个重要因素。股权结构不同,企业中存在的代理问题就不同,由此导致企业的股利政策也就不同。在股权分散企业中,由于企业的经营权力主要掌握在管理层手中,管理层就会利用手中的权力侵占企业资产以谋取私利,导致股东利益受到侵害。在此情况下,企业中存在的主要代理问题是股东和管理者之间的代理问题(Jensen和Meckling,1976[1])。这类代理问题通常被称为第一类代理问题。为缓解第一类代理问题,企业会发放更多的股利以减少管理层可支配的资金,从而抑制管理层谋取私利的行为,进而降低代理成本(Easterbrook,1984[2];Jensen,1986[3])。在股权集中企业中,企业权力主要掌握在大股东手中,大股东有动机和能力通过掏空等手段损害中小股东的利益,此时企业中存在的主要代理问题是大股东和中小股东之间的代理问题(La Porta等,1999[4])。这类代理问题被称为第二类代理问题。在存在第二类代理问题的情况下,发放股利是大股东对企业掏空的一个常用渠道。大股东通过股东会制定有利于自身利益的股利政策,从而导致对中小股东利益的侵占(Faccio等,2001[5])。大股东通常采用构建多层级控制结构和多条控制链等形式对企业进行控制,这就形成了两权分离。两权分离度越大,大股东通过股利政策等对企业进行掏空的动机和能力也就越大(Johnson等,2000[6];Claessens等,2002[7])。按照公司治理理论,一个企业的分红决策属于企业的内部事务。企业是否发放股利、发放多少股利等决策由股东大会决定后即可执行。中小股东可以通过股东大会等机构表达对于股利分配的诉求。但是,在一些情况下,仅靠企业内部力量无法做到企业的股利政策对企业所有股东的公平。为此,需要政府部门制定分红监管政策,以此作为保护中小股东利益的保障措施(Shleifer和Vishny,1997[8];La Porta等,1998[9])。一些国家规定了上市企业发放股利的条件、频率和水平。这种依靠政府的监管政策规范上市企业分红的现象通常在一些市场经济不发达、对中小投资者利益保护制度不完善的国家中发生。如巴西、智利、委内瑞拉、乌拉圭等国家都制定了一些分红监管政策(La Porta等,2000[10];Adaoglu,2008[11];Martins和Novaes,2012[12])。可见,由两权分离导致的大股东的掏空以及政府制定的分红监管政策都能对企业分红产生影响。那么,实施分红监管政策对于由两权分离导致的大股东通过分红进行的掏空能够产生什么影响?在分红监管政策下,企业的分红会发生变化。相应地,就会对大股东通过分红而进行的掏空产生影响。也就是说,分红监管政策对于大股东通过分红而进行的掏空具有调节效应。已有相关文献中,要么着重考察分红监管政策对企业分红的影响,要么着重考察两权分离度对企业分红的影响,缺少探讨分红监管政策在两权分离度与企业分红关系中调节效应的研究成果。

关于中国分红监管政策在两权分离度与企业分红关系中是否具有调节效应的问题,是亟待学术界深入探讨的一个重要课题。中国资本市场的发展时间较短,产权保护制度也不完善,这使得中国多数上市企业中存在着对企业起着实际控制作用的大股东(实际控制人)。大股东通过多个层级、多个链条对企业进行控制,形成了两权分离。存在两权分离,大股东就有通过分红对企业进行掏空的动机。中国上市企业中也存在着一些不正常的分红现象。有些企业在有盈利、有条件的情况下也不进行分红;也有些企业在经营亏损、不具备分红条件的情况下却进行了过多的分红。这都使得分红成为中国上市企业大股东掏空企业的一种常见渠道。为了规范上市企业的分红,中国证监会2008年出台的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中规定,上市企业发行新股最低应满足最近三年内把年均可分配利润的30%用于发放现金股利的要求。由于这一分红政策主要是把分红情况与企业再融资资格挂钩,因此这一政策被一些学者称为“半强制分红政策”(李常青等,2010[13])。半强制分红政策具有一定的缺陷。一方面,企业之所以计划再融资,主要在于缺乏资金。在这种情况下,再要求企业必须发放股利,就会使该类企业的资金更加缺乏。这就产生了所谓的“监管悖论”。另一方面,半强制分红政策并没有对无融资需求企业的分红做出强制性分红规定。正是由于半强制分红政策存在问题,2013年证监会出台了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。这一政策改变了将企业再融资与现金分红相挂钩的办法,要求企业根据发展阶段以及投资计划进行分红,并规定了在每种情形下企业现金分红的最低比例。这一政策被一些学者称为“差异化分红政策”(王国俊等,2017[14])。中国资本市场中存在的上述现象使得考察以下问题很有必要。其一,两权分离度是否对企业分红产生了影响?两权分离度导致了企业分红的增加还是减少?其二,分红监管政策对于大股东通过分红进行的掏空起到了什么作用?是抑制还是纵容了大股东的掏空?本文将针对这些问题进行研究,研究两权分离度对企业现金分红的影响以及分红监管政策对于这一影响的调节效应。

二、研究综述与研究假设

(一)半强制分红政策对两权分离度和现金分红之间关系的总体调节效应

考察半强制分红政策对于两权分离度与企业现金分红之间关系的调节效应,需要从两个方面进行分析。一是两权分离度对现金分红的影响,二是分红监管政策对现金分红的影响。

对于企业中存在的第二类代理问题,研究者通常用两权分离度来度量(La Porta等,1999[4])。所谓两权分离度,就是企业大股东拥有的对企业的控制权和所有权的分离程度。两权分离度越大,说明第二类代理问题越严重,大股东也就越倾向于对企业进行掏空(Johnson等,2000[6])。关于两权分离度对企业现金分红的影响,有学者认为,由于两权分离导致大股东拥有的控制权高于所有权,所以大股东会通过形成股东会决议来减少现金分红,从而把资金留存在企业中以便于进行掏空(邓建平和曾勇,2005[15];王化成等,2007[16])。也有学者认为,由于现金分红能够直接侵占中小股东的利益,而且使大股东面临的风险较小,所以存在两权分离时大股东会增加现金分红(Faccio等,2001[5])。导致研究结论出现差异的原因主要在于研究的角度以及研究的样本不同。我们从私有收益和共享收益的角度分析两权分离度对企业现金分红的影响。私有收益指的是大股东通过对企业拥有的控制权而获得的收益。共享收益指的是大股东通过对企业拥有的所有权而获得的收益。如果控制权等于所有权,也就是不存在两权分离,那么私有收益和共享收益相等。当控制权大于所有权时,大股东的私有收益大于共享收益。此时大股东会通过掏空等手段获得大于共享收益的私有收益。两权分离度越大,控制权超过所有权的程度就越大,大股东采取掏空等手段获得私有收益的动机也就越大(Claessens等,2002[7];Lemmon和Lins,2003[17])。就分红来说,由于股利是按照股东的持股比例发放,所以属于共享收益。因此,当存在两权分离时,企业倾向于选择少发放股利,而将资金留在企业内部以便于大股东通过掏空而获取更多的私有收益。两权分离度越大,大股东通过分红进行的掏空越严重。因此,可以认为,两权分离度对企业现金分红有负向影响。

政府部门出台的规定最低分红比例等监管政策能对企业的分红产生影响。La Porta等(2000)[10]发现,强制性分红政策能够提升一国上市企业的整体分红水平。Martins和Novaes(2012)[12]发现,巴西出台的强制性分红政策导致巴西上市企业的整体分红水平高于美国的上市企业。但是也有学者发现,分红监管政策不一定能有预期效果。例如,Adaoglu(2008)[11]发现,土耳其出台的强制性分红政策并没有显著提高其上市企业的分红水平。为了规范中国上市企业的分红行为,中国证监会出台了一系列监管政策。一些学者考察了中国分红监管政策的实施效果。有学者发现,分红监管政策提高了上市企业的整体分红水平(魏志华等,2017[18])。也有学者发现,分红监管政策存在着“监管悖论”以及负向激励效应,因此政策存在一定局限性和不合理性(李常青等,2010[13];魏志华等,2014[19];陈云玲,2014[20];高文亮等,2018[21])。也有学者发现,分红监管政策对于上市企业分红意愿和分红水平的影响方向并不一致。如刘星等(2016)[22]、李敬和姜德波(2017)[23]的研究中都发现,半强制分红政策提高了上市企业的分红意愿,但是并没有提高上市企业的分红水平。我们认为,证监会2008年出台的监管政策,将现金分红与企业是否能获得融资资格相挂钩,从而对企业现金分红形成了一定的强制性约束,能够对企业现金分红产生影响。原因在于,一方面,中国证监会在资本市场发展中起到较大的指导性作用,因此证监会出台的政策能促使资本市场形成重视分红的氛围。另一方面,上市企业为了满足监管要求,也会调整股利政策(王志强和张玮婷,2012[24]),而且上市企业为了吸引投资者购买自己的股票,也会调整股利政策来迎合投资者(Baker和Wurgler,2004[25])。因此,半强制分红政策对于引导和规范上市企业分红具有积极意义,能够提高上市企业的分红水平。

结合上述两方面的分析,可以认为,由于半强制分红政策具有一定的强制性,这使得存在大股东两权分离的企业在进行分红决策时,不能只考虑大股东的私有收益,将更多的现金留存于企业内而不是进行分红。对于有融资需求的企业,企业的股利政策必须要按照监管要求,根据盈利状况进行一定比例的现金分红。而对于没有融资需求的企业,监管政策也有一定的督促和示范作用。因此,分红监管政策能够促进存在两权分离企业的现金分红。

基于上述分析,本文提出研究假设1:

H1.1:两权分离度对现金分红具有负向影响。两权分离度越大,企业的现金分红越少。

H1.2:半强制分红政策对两权分离度与现金分红之间的关系具有调节效应。实施半强制分红政策削弱两权分离度对现金分红的负向影响。

(二)半强制分红政策对不同所有制类型企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应

企业的所有制类型也影响企业的现金分红。有学者认为,和民营企业相比,国有企业中的代理问题更复杂,而且国有企业股东更关注保值增值,所以国有企业比民营企业发放更少的股利(王化成等,2007[16];Anderson等,2012[26];Zhang和Jia,2014[27];吴春贤和杨兴全,2018[28])。也有学者发现,由于国有企业股东获得现金分红的税收成本更低等方面的原因,导致国有企业比民营企业发放更多的股利(Gugler和Yurtoglu,2003[29];孙刚等,2012[30];He等,2013[31])。在已有研究成果的基础上,我们分析半强制分红政策对于不同所有制类型企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应。

国有和民营企业大股东进行掏空的意愿和能力不同,进而进行分红的意愿也不同。对于国有企业,一方面,由于国有企业大股东更为严格地受到法规的规制,而且大股东实施掏空的政治成本和声誉风险较大,所以国有企业大股东更难以对企业进行掏空(罗党论和唐清泉,2008[32])。另一方面,由于国有企业承担了更多的社会责任和政策性负担,企业更多追求的是社会福利最大化(Bai等,2006[33];Tian和Estrin,2008[34]),所以国有企业大股东对企业进行掏空的动机不强。另外,国有企业多处于垄断性行业,企业经营规模大,盈利能力强,而且能够得到更多的信贷等方面的支持,这使得国有企业大股东对企业进行掏空的必要性下降。除此之外,也有学者认为,国有企业大股东选择实行两权分离的目的是为了进一步简政放权,而不是为了进行更大程度的掏空(田利辉等,2016[35])。有学者也指出,国有企业中两权分离的形成,减少了国有企业大股东对企业的干预和掏空程度(孙铮和于旭辉,2007[36];Fan等,2013[37])。这两个方面的因素结合,使得两权分离度大的国有企业没有必要通过减少分红以进行掏空。对民营企业来说,一方面,两权分离度越大,大股东通过控制权获得的私有收益也越多,这使得大股东进行掏空的意愿较大。另一方面,相较于国有企业,对民营企业进行监管以及对其公司治理进行规范的法规相对较少。民营企业的大股东在决策时也不会受到各方面的掣肘。这都使得民营企业大股东更易于对企业进行掏空。这两方面的因素决定了和国有企业相比,两权分离度大的民营企业会进行更少的分红。

半强制分红政策的实施,对国有企业来说,由于大股东通过发放股利进行掏空的动机较小,而且大股东更倾向于配合监管政策,所以监管政策会削弱两权分离度对现金分红的负向影响。而对于民营企业来说,由于企业通过发放股利进行掏空的动机更强,企业也更不易受到监管政策的约束,所以监管政策并不会削弱两权分离度对现金分红的负向影响。

基于上述分析,本文提出研究假设2:

H2:半强制分红政策对不同所有制类型企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应不同。半强制分红政策更能够削弱国有企业中两权分离度对现金分红的负向影响。

(三)半强制分红政策对不同市场化程度地区之企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应

企业所在地区的宏观环境也影响企业现金分红。La Porta等(2000)[10]、Truong和Heaney(2007)[38]发现,普通法系国家比大陆法系国家的企业发放了更多的股利。原因在于普通法系国家对中小股东的权益保护得更好。Faccio等(2002)[39]、赵中伟(2012)[40]等的研究也发现,外部治理环境越好、资本市场越发达的地区,企业发放的股利也越多。

一个地区的市场化程度是对该地区的营商环境、监管水平等的综合衡量,因而会影响企业的现金分红。市场化程度高的地区,治理环境更好,企业受到的外部监管也更严格,中小股东利益受到的法律保护程度也更强,因此大股东通过关联交易、大股东占款等形式对企业进行掏空的难度将加大。在这种情况下,通过现金分红获取共享收益就成为大股东更好的选择。同时,在市场化程度较高的地区,企业在缺乏资金时,通过市场化形式从公开渠道获得资金的难度相对较小,因此企业无需过多地依赖于内部资金进行融资。企业无需储备更多的资金,就可以将资金用于分红(雷光勇和刘慧龙,2007[41])。与之相对应,在市场化程度较低的地区,由于大股东进行掏空更加容易以及掏空的成本和代价更低,所以两权分离度越大的企业,企业越倾向于进行更少的分红。

不同市场化程度地区的企业,分红行为不同,半强制分红政策对企业分红决策的约束效果也就不同。市场化程度较高地区的企业,由于企业分红更加合理,而且本来已经接近或者达到监管要求,所以监管政策对企业分红产生的影响较小;而市场化程度较低地区的企业,由于更倾向于进行较少的分红,所以企业分红情况离监管政策要求的水平较远。在监管政策的约束下,企业不得不按照监管政策要求增加分红。因此,监管政策能够削弱两权分离度对现金分红的负向影响。

基于上述分析,本文提出研究假设3:

H3:半强制分红政策对不同市场化程度地区之企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应不同。半强制分红政策更能够削弱市场化程度较低地区之企业中两权分离度对现金分红的负向影响。

(四)差异化分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的调节效应

股利分配的生命周期理论认为,在企业不同的生命周期,企业的现金分红具有不同的特点(DeAngelo等,2006[42])。处于成长期的企业,经营规模小,盈利能力以及获取现金的能力都较弱,再加上企业需要进行更多投资以扩大生产,所以这类企业更倾向于把资金留存于企业之中而不是用于分红。而处于成熟期的企业,经营规模较大,盈利能力以及获取现金的能力也较强,再加上企业也缺少动力再进行大规模的投资,所以这类企业更倾向于把资金用于分红而不是留存于企业之中。Fama和French(2001)[43]、Grullon等(2002)[44]、宋福铁和屈文洲(2010)[45]以及陈艳等(2017)[46]的研究都发现,处于成长期的企业分红更少,而处于成熟期的企业分红更多。

证监会2008年半强制分红政策并没有对企业进行成长阶段的划分,而是“一刀切”,对不同成长阶段的企业采取同样的监管政策。这容易对企业的经营产生负面影响,从而违背了政策出台的初衷。为此,证监会2013年出台了差异化分红政策,允许企业根据自身发展阶段以及投资需求进行分红。一些学者考察了差异化分红政策的实施效果。王国俊等(2017)[14]认为,差异化分红政策使得成长性企业和有投资计划的企业减少了分红,但是政策的具体效果因企业的公司治理等方面具有不同状况而存在差异。由于差异化分红政策更具有针对性,因此将提高上市企业的分红意愿和分红水平。

相应地,差异化分红政策的实施对两权分离度与现金分红之间的关系也具有调节效应。具体来说,差异化分红政策出台后,两权分离度大的成长期企业会根据监管要求进一步减少分红,而两权分离度大的成熟期企业会按照监管要求增加分红。

基于上述分析,本文提出研究假设4:

H4:差异化分红政策对处于不同发展阶段之企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应不同。差异化分红政策增强了成长期企业中两权分离度对现金分红的负向影响,削弱了成熟期企业中两权分离度对现金分红的负向影响。

三、研究设计与样本数据

(一)核心变量的度量

1.企业现金股利。

本文从两个方面衡量企业的现金分红情况。一是企业现金分红意愿,也就是企业是否发放了现金股利;一是企业现金分红水平,也就是企业发放了多少现金股利。对于现金分红意愿,我们以虚拟变量来表示。如果企业在当年发放了现金股利,则该虚拟变量取1,否则取0。对于现金分红水平,我们以当年的分红总额和净利润的比值来表示。

2.两权分离度。

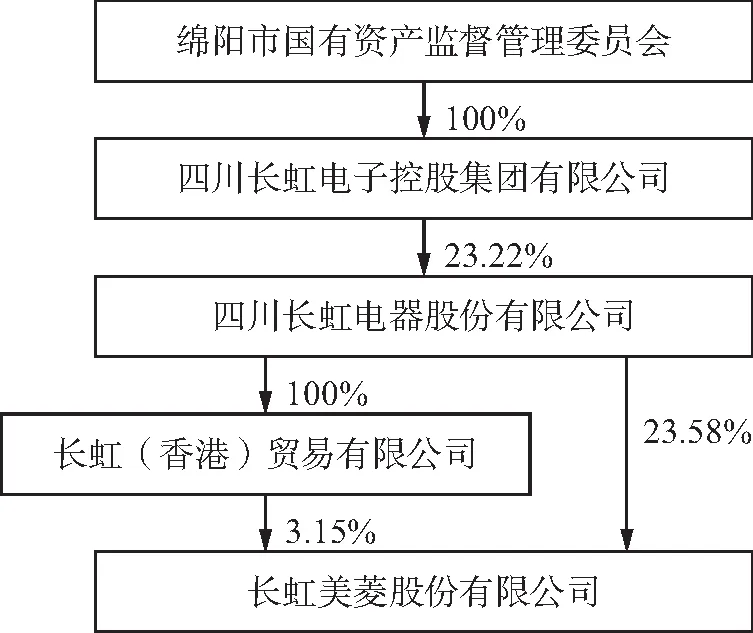

本文用大股东对企业的控制权和所有权的比值来度量两权分离度。这一比值越大,说明两权分离度越大。对于控制权和所有权,我们按照La Porta等(1999)[4]、Claessens等(2000)[47]以及Faccio等(2001)[5]中的方法来计算。我们以长虹美菱(股票代码:000521)为例计算控制权和所有权。根据公开披露的信息,长虹美菱2018年的产权及控制关系见图1。

图1 长虹美菱2018年产权及控制关系图

从图1中可以看出,绵阳市国资委通过两条控制链对上市企业长虹美菱进行控制。根据两权分离度计算方法,控制权为:23.22%+3.15%=26.37%;所有权为:100%×23.22%×100%×3.15%+100%×23.22%×23.58%=6.21%;两权分离度为:26.37%/6.21%=4.246。

3.分红监管政策。

由于2008年监管政策首次明确了企业现金分红比例,2013年监管政策首次提出企业可根据自身的发展阶段进行分红,所以本文以2008年监管政策为标志研究半强制分红政策的调节效应,以2013年监管政策为标志研究差异化分红政策的调节效应。

4.企业发展阶段。

已有的研究文献中有三种划分企业发展阶段的方法。一种是通过对营业收入增长率、资本支出等财务指标进行量化分析来划分(Anthony和Ramesh,1992[48];Black,1998[49]);一种是根据留存收益占资产或者投入资本的比值来划分(DeAngelo等,2006[42];Denis和Osobov,2008[50]);一种是根据企业现金流情况进行划分(Dickinson,2011[51];董竹和张欣,2019[52])。

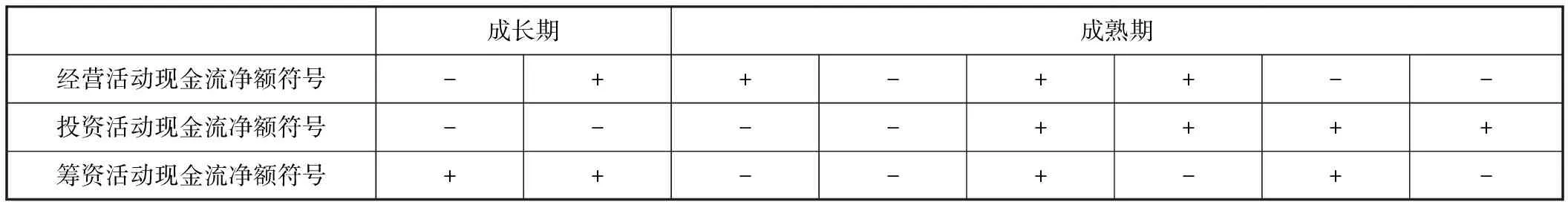

基于Dickinson(2011)[51]等提出的现金流组合分类法,结合证监会差异化分红政策的规定,本文根据企业的经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量和投资活动现金净流量的符号,将企业的发展阶段划分为成长期和成熟期两个阶段。这两个阶段的划分标准见表1。

表1 企业不同发展阶段的现金流特征组合

(二)检验模型

在被解释变量中,由于现金分红意愿是虚拟变量,所以本文采用Logit模型,也就是考察企业在多大程度上愿意进行分红,或者是进行分红的概率。相应地,当被解释变量是现金分红水平时,本文采用Tobit模型。

除了上述核心变量外,借鉴已有的研究成果(陈云玲,2014[20];陈艳等,2017[46];陈晓珊和刘洪铎,2020[53];郑晓亚等,2021[54]),本文将企业规模、负债水平、盈利能力、成长性、经营活动现金净流量等变量作为控制变量。

根据上述分析,本文设置模型(1)和模型(2),分别检验两权分离度以及分红监管政策对企业现金分红意愿和分红水平的影响。

Logit(D_divit)=α0+α1Sepit+α2Polyear+α3Ocfit

+α4Sizeit+α5Levit+α6Roait

+α7Growthit+φi+σit

(1)

Tobit(P_divit)=α0+α1Sepit+α2Polyear+α3Ocfit

+α4Sizeit+α5Levit+α6Roait

+α7Growthit+φi+σit

(2)

为了检验分红监管政策对两权分离度与现金分红意愿和分红水平之间关系的调节效应,本文设置模型(3)和模型(4)。

Logit(D_divit)=α0+α1Sepit+α2Polyear+α3Sepit

×Polyear+α4Ocfit+α5Sizeit+α6Levit

+α7Roait+α8Growthit+φi+σit

(3)

Tobit(P_divit)=α0+α1Sepit+α2Polyear+α3Sepit

×Polyear+α4Ocfit+α5Sizeit+α6Levit

+α7Roait+α8Growthit+φi+σit

(4)

式中,D_divit表示企业现金分红意愿,也就是企业是否发放了现金股利。如果企业i在t年发放了现金股利,则取1,否则取0。P_divit表示企业现金分红水平,我们以企业的年度分红总额与净利润的比值表示。Polyear表示政策虚拟变量,如果是2008年半强制分红政策,则为Pol2008;如果是2013年差异化分红政策,则为Pol2013。Sepit表示两权分离度。Ocfit表示企业经营活动产生的现金流量净额与总资产的比值。Sizeit表示企业规模,我们用总资产的对数值表示。

Levit表示资产负债率,用负债与总资产的比值表示。Roait表示总资产收益率,用净利润和资产总额的比值表示。Growthit表示企业成长性,用营业收入的增长率表示。φi表示企业不随时间变化的变量。σit表示随机扰动项。

(三)主要变量及定义

文中使用的主要变量及定义见表2。

表2 文中主要变量及定义

(四)数据来源和统计分析

1.数据来源。

本文使用的样本企业为中国A股上市企业。由于证监会从2004年开始要求上市企业在年报中披露企业大股东以及股权结构,所以本文使用2004年及其以后的数据。本文的样本区间为2004—2018年。参照杨记军等(2010)[55]、王甄和胡军(2016)[56]、吴国鼎(2022)[57]的做法,我们对样本做了一些处理,包括剔除金融类企业、在样本期间发生了股权变动的企业以及上市时间不足一年的企业等。文中使用的数据主要从CSMAR和WIND数据库中获得。对于两权分离度变量中的异常数据,我们根据企业年报进行了检查和修正。

2.统计分析。

股利变量是本文考察的主要变量。在表3中我们统计了样本期间每一年度中分红企业占样本企业总数的比例(分红企业占比)以及当年的企业分红总额占企业净利润总额的比例(股利发放比率)。

从表3中可以看出,在样本期间,分红企业占比呈一种上升的趋势。其中2013年的比例最高,达到0.787。这说明,包括2008年政策和2013年政策在内的监管政策对促进更多的上市企业进行分红起到了一定的作用。分红监管政策出台后,一方面,一些有融资需求的企业开始分红;另一方面,一些即使有能力分红也不进行分红的企业开始分红。因此,从整体上来说,分红监管政策促进了上市企业分红意愿的提高。

从表3中也可以看出,在样本期间,股利发放率都在30%上下浮动。为什么分红监管政策没有显著提高企业的现金分红水平?这和2008年监管政策规定现金分红的比例有关。2008年监管政策要求有融资需求的企业发放现金股利的比例不能低于前三年累计可供分配比例的30%。这就使得一些没有达到这一比例要求的企业开始增加现金分红。而已经超过这一比例要求的企业则开始减少现金分红,以使股利发放比率维持在30%左右。这也进一步说明,中国上市企业进行现金分红的主动性不强。上市企业之所以进行现金分红,在一定程度上是为了满足监管政策的要求。

区分国有企业和民营企业,从分红企业占比来看,在2008年以前,国有企业和民营企业的这一指标相差不大;在2008年后,民营企业开始超过国有企业。从股利发放比率看,在2009年以前,国有企业的这一指标更高;而在2009年以后,民营企业开始超过国有企业。

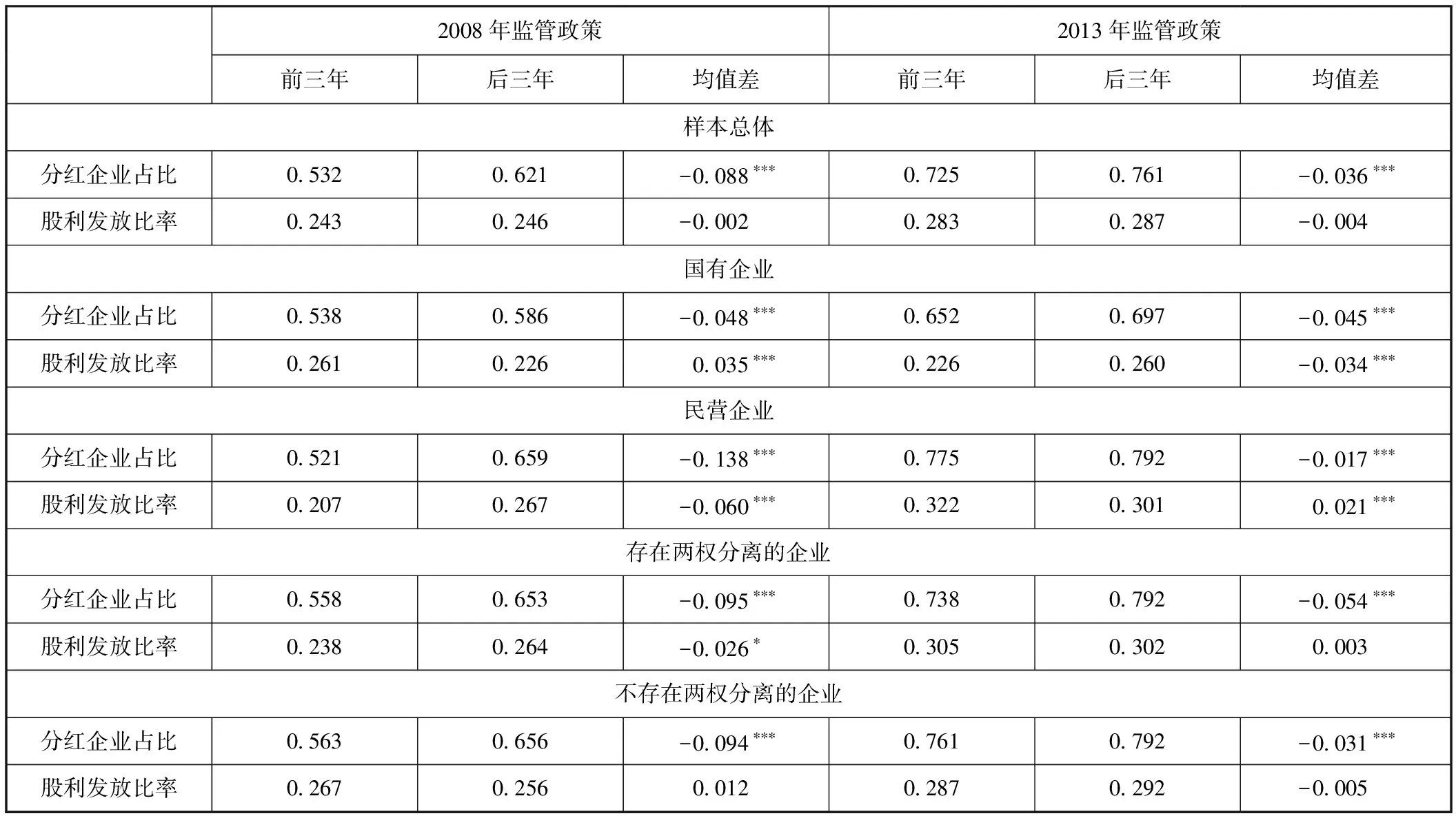

我们也考察了分红监管政策实施前后3年的企业现金分红变化情况。除了总体样本外,我们也区分国有企业和民营企业、两权分离度高低情况等进行考察。分红变化情况见表4。

表4 分红监管政策实施前后样本企业现金分红情况比较

从表4中可以看出,对于2008年监管政策,从样本总体看,政策出台后,分红企业占比上升,但股利发放比率没有显著增加。国有企业的分红企业占比上升,但是股利发放比率却显著下降;民营企业的分红企业占比以及股利发放比率都上升。存在两权分离企业的分红企业占比以及股利发放比率都上升;不存在两权分离企业的分红企业占比上升,但是股利发放比率没有显著变化。从表4中也可以看出,对于2013年监管政策,从样本总体看,政策出台后,分红企业占比上升,但是股利发放比率没有显著增加。国有企业的分红企业占比上升,股利发放比率也上升;民营企业的分红企业占比上升,但是股利发放比率却下降。存在两权分离企业的分红企业占比上升,股利发放比率没有显著变化;而不存在两权分离企业的分红企业占比上升,股利发放比率没有显著变化。这都大致说明分红监管政策的出台,提高了企业的现金分红意愿,而对现金分红水平的影响较小甚至是负向影响,而且监管政策对于不同类型企业分红的影响也不一致。

四、实证检验结果

根据模型(1)~模型(4),我们对各个研究假设进行检验。

(一)半强制分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的调节效应检验

本文从总体效应、区分企业所有制类型、区分企业所在地区的市场化程度等维度检验半强制分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的调节效应。由于2013年以后,分红监管政策由半强制分红政策转变为差异化分红政策,所以本部分我们使用2004—2012年的数据进行检验。

1.半强制分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的总体调节效应检验。

根据假设H1.1和H1.2,我们检验2008年半强制分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的影响。我们分别以现金分红意愿和现金分红水平作为因变量进行检验。分红监管政策变量Pol2008在2008年以前取0,在2008—2012年之间取1。检验结果见表5。

表5 半强制分红政策的总体调节效应

表5列(1)和列(2)列示了两权分离度、分红监管政策等变量对现金分红意愿和分红水平变量的回归结果。表5列(1)中,Sepit的回归系数等于-0.105,符号为负而且统计上显著。这说明两权分离度对现金分红意愿有负向影响。也就是说,两权分离度越大,企业的现金分红意愿越小。表5列(2)中,Sepit的回归系数等于-0.013,符号为负而且统计上显著。这说明两权分离度对现金分红水平有负向影响。也就是说,两权分离度越大,企业的现金分红水平越低。实证结果验证了假设H1.1。两权分离度越大,说明大股东拥有的对企业所有权和控制权的差距也越大,由所有权产生的共享收益与由控制权产生的私有收益差距也就越大。在这种情况下,大股东就会采用减少现金分红等手段牺牲共享收益,然后通过掏空来获得更多的私有收益。有学者用“利益协同效应”和“壕沟防御效应”来形容两权分离的这种效应(Morck等,1988[58];李增泉等,2004[59];Michaely和Roberts,2012[60])。当两权分离度较小时,大股东的利益与其他股东的利益基本一致,此时大股东更多地追求共享收益。这就是利益协同效应。在这种情况下,企业愿意多分红。当两权分离度较大时,大股东更多地追求私有收益,甚至损害其他股东的利益。这就是壕沟防御效应。在这种情况下,企业就进行更少的分红。

表5列(1)回归结果显示,Pol2008的回归系数为-0.008,符号为负但是统计上不显著。这说明2008年监管政策对现金分红意愿没有显著影响。表 5列(2)回归结果显示,Pol2008的回归系数为-0.048,符号为负而且统计上显著。这说明2008年监管政策对现金分红水平有负向影响。或者说,2008年监管政策降低了企业的现金分红水平。为什么会出现和研究假设H1.2不一致的情况?原因在于,2008年监管政策规定再融资企业发放现金股利的比例不能低于前三年累计可供分配比例的30%,这使得一些原来分红水平较高的企业减少了现金分红,而将分红水平维持在监管政策要求的最低水平。这也就是“合规效应”和“门槛效应”(陈艳等,2015[61])。而对于一些既无融资要求,也仍然进行现金分红的企业来说,政策的出台使企业意识到可以不进行分红,所以也会降低分红水平。这也再次说明了2008年监管政策存在一些缺陷。现金分红比例与融资资格挂钩,一方面使有融资需求的企业将现金分红水平维持在监管要求的最低水平;另一方面,对于无融资需求的企业,则产生了负向激励,从而减少现金分红。

表5列(3)中,Sepit×Pol2008的回归为0.022,符号为正但是统计上不显著。这说明2008年监管政策并没有对两权分离度与现金分红意愿之间的关系产生显著影响。表5列(4)中,Sepit×Pol2008的回归系数为0.034,符号为正而且统计上显著;Sepit的回归系数为-0.035,符号为负而且统计上显著。这说明分红监管政策削弱了两权分离度对现金分红的负向影响,从而对两权分离度与现金分红之间的关系起到了调节作用。

进一步分析控制变量的回归结果,表5列(1)~列(4)中,Sizeit的回归系数均为正而且统计上显著。这表明规模越大,企业进行分红的意愿越强且分红水平越高。规模较小的企业,有更强的动机去扩大生产规模,对于资金的需求也会更多,因而会减少分红。而规模较大的企业,已经处于成熟发展阶段,企业的发展空间较小,企业进一步扩张的动力较小,而且也拥有更稳定的现金流,因此企业更愿意通过分红以维持企业的市场形象,同时吸引更多的投资者。Levit的回归系数均为负而且统计上显著,说明企业负债水平对分红意愿和分红水平都有负向影响。负债水平越高,企业倾向于不分红或者减少分红水平。负债水平越高,企业面临的偿债压力越大,为了经营的安全,防止资不抵债,企业会保留一定的资金以备用于还债,因而企业会减少分红。Roait的回归系数均为正而且统计上显著,说明盈利能力越强,企业的分红意愿越大而且分红水平越高。盈利能力更强的企业拥有的现金流更多,因而企业具有更强的动力进行分红。表5列(1)和列(3)中Ocfit的回归系数为正但是统计上不显著,说明现金流对分红意愿没有显著影响。表5列(2)和列(4)中Ocfit的回归系数为正而且统计上显著,说明现金流对现金分红水平有正向影响。企业经营活动产生的现金流越多,可用于分红的现金也就越多,企业就倾向于进行更多的分红。表5列(1)和列(3)中Growthit的回归系数为正而且统计上显著,说明企业成长性对分红意愿有正向影响。

2.半强制分红政策对不同所有制类型企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应检验。

根据假设H2,我们区分国有和民营企业检验半强制分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的影响。检验结果见表6。

表6 半强制分红政策在不同所有制类型企业中的调节效应

表6列(1)和列(2)是在模型中放入企业所有制类型虚拟变量Naturei的回归结果。如果Naturei=1,则为民营企业;如果Naturei=0,则为国有企业。表6列(1)中,Naturei的回归系数等于0.280,符号为正而且统计上显著。这说明民营企业的分红意愿更强。或者说,民营企业中更多的企业选择进行分红。表6列(2)中,Naturei的回归系数等于0.045,符号为正而且统计上显著。这说明民营企业的分红水平更高。之所以民营企业的分红意愿和分红水平更高,原因在于民营企业的大股东对企业的影响力更大,因而更倾向于进行分红以减少管理层可以掌握的资金,从而减少第一类代理问题。而且民营企业由于更难从银行获得贷款,所以更依赖于从股市融资。为了获得融资资格以及吸引更多的投资者,企业就倾向于多分红。而国有企业,由于代理问题更复杂,控制链条更长,所以企业大股东对企业的控制较弱。实际控制企业的管理层在自利动机的驱动下,倾向于少分红而将更多的资金留在企业内部。另外,国资委对国有企业的保值增值以及对企业资金安全的监管也比较严格。这都使得国有企业更倾向于减少分红而将资金留在企业内部(王化成,2007[16];Pindado等,2012[62])。

表6列(3)、列(4)是区分国有和民营企业对分红意愿进行回归的检验结果。表6列(3)中,Sepit×Pol2008的回归系数等于-0.209,符号为负而且统计上显著。这说明对民营企业来说,分红监管政策的实施,增强了两权分离度对分红意愿的负向影响。表6列(4)中,Sepit×Pol2008的回归系数等于0.304,符号为正而且统计上显著。这说明对国有企业来说,分红监管政策削弱了两权分离度对分红意愿的负向影响。表6列(5)、列(6)是区分国有和民营企业对分红水平进行回归的结果。表6列(5)中,Sepit×Pol2008的回归系数等于-0.008,符号为负但是统计上不显著。这说明对于民营企业,分红监管政策对两权分离度与分红水平之间的关系并不具有调节效应。表6列(6)中,Sepit×Pol2008的回归系数等于0.083,符号为正而且统计上显著。这说明对于国有企业,分红监管政策削弱了两权分离度对分红水平的负向影响。

之所以出现上述回归结果,原因在于:一是和民营企业相比,国有企业更易于受到监管政策的约束,因此更加倾向于遵守监管政策,开始进行更多的分红。二是和民营企业相比,国有企业在监管政策出台前的分红较少,因而在监管政策出台后,企业为了迎合监管政策,开始更多地分红。民营企业在监管政策出台之前的分红意愿以及水平较高,因而在监管政策出台后,民营企业倾向于维持原来的分红水平,或者减少分红水平而将其维持在监管政策要求的最低水平上。

3.半强制分红政策对不同市场化程度地区之企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应检验。

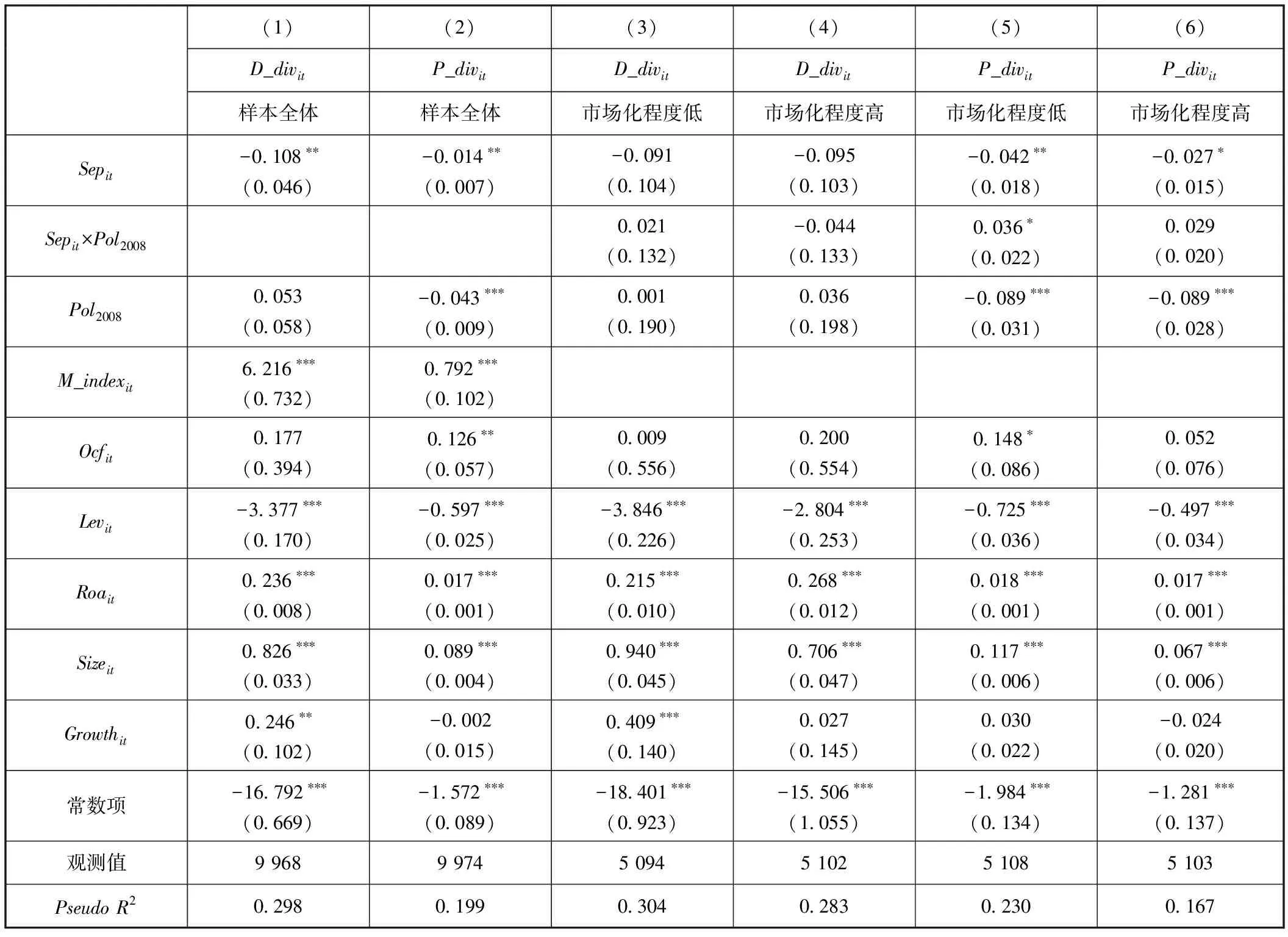

根据假设H3,我们检验半强制分红政策对处于不同市场化程度地区之企业中两权分离度与现金分红之间关系的影响。M_indexit表示企业所在省份的市场化程度,本文用王小鲁等(2021)[63]计算出来各省份的市场化指数来表示。检验结果见表7。

表7 半强制分红政策在不同市场化程度地区企业中的调节效应

表7列(1)和列(2)是在模型中加入变量M_indexit的回归结果。表7列(1)中,M_indexit的回归系数等于6.216,符号为正而且统计上显著,说明一个地区的市场化程度越高,企业的现金分红意愿越强。表7列(2)中,M_indexit的回归系数等于0.792,符号为正而且统计上显著,说明一个地区的市场化程度越高,企业的现金分红水平越高。

表7列(3)~列(6)是按照市场化指数大小进行分组的回归结果。只有表7列(5)中Sepit×Pol2008的回归系数为正而且统计上显著,说明在市场化程度较低的地区,分红监管政策削弱了两权分离度对分红意愿的负向影响。

总体来看,企业在两权分离情况下不分红、少分红的行为主要体现在市场化程度较低的地区,而在市场化程度较高的地区,这一现象并不明显。这说明一个地区的市场化程度对企业大股东通过少分红进行掏空的行为有一定的抑制作用。原因在于,在市场化程度较高的地区,具备更高的监管水平、更好的投资者利益保护机制以及更为市场化的融资渠道。因此,一方面,企业通过少分红等引致的掏空行为能够被更好地监管,投资者也更有渠道和手段保护自己的利益。另一方面,企业可以通过分红来吸引更多的投资者,从而能够更顺利地从市场进行融资。而在市场化程度较低的地区,由于监管不严以及投资者利益保护机制不完善,一些企业更倾向于通过减少分红以便于进行掏空,而且企业通过分红进而吸引投资者的渠道也不顺畅,因此企业就会减少分红。分红监管政策出台后,由于在市场化程度较高的地区,企业大股东的掏空行为较少,所以监管政策对企业分红的影响较小。而在市场化程度较低的地区,企业大股东的掏空行为较多,所以监管政策对企业分红有更大的促进作用。

(二)差异化分红政策对两权分离度与现金分红之间关系的调节效应检验

根据假设H4,我们检验差异化分红政策对不同发展阶段之企业中两权分离度与现金分红之间关系的影响。对于企业发展阶段的划分,我们按照表1中的划分标准进行。分红监管政策变量Pol2013在2013年及其以后的年份取1,在2013年之前的年份取0。检验结果见表8。

表8 差异化分红政策的调节效应

表8列(1)和列(2)是在模型中加入企业发展阶段虚拟变量D_stageit的回归结果。如果D_stageit=1,则企业处于成长期阶段;如果D_stageit=0,则企业处于成熟期阶段。表8列(1)中,D_stageit的回归系数等于0.294,符号为正而且统计上显著,说明成长期企业更多地选择进行分红。表8列(2)中,D_stageit的回归系数等于0.028,符号为正而且统计上显著,说明成长期企业的分红水平更高。原因在于,成长期企业更需要进行融资以满足发展所需要的资金。企业之所以进行更多的分红,一是为了满足监管政策的需求;二是企业通过分红以获得市场的认可。魏志华等(2014)[19]等称这种现象为“成长-分红”异象。

表8列(3)中,Sepit×Pol2013的回归系数等于-0.177,符号为负而且统计上显著,说明对于成长期企业,差异化分红政策增强了两权分离度对分红意愿的负向影响。表8列(6)中,Sepit×Pol2013的回归系数等于0.029,符号为正而且统计上显著,说明对于成熟期企业,差异化分红政策削弱了两权分离度对分红水平的负向影响。回归结果说明,差异化分红政策能够改善半强制分红政策带来的“一刀切”效应,使得处于不同发展阶段的企业调整了分红政策。这既有利于企业的长远发展,也有利于股东得到合理的回报。

表8列(4)以及列(5)中,Sepit×Pol2013的回归系数在统计上并不显著,说明对于成熟期企业,差异化分红政策并不能削弱两权分离度对分红意愿的负向影响;对于成长期企业,差异化分红政策并没有增强两权分离度对分红水平的负向影响。原因在于:第一,2013年差异化分红政策对于上市企业的发展阶段并没有明确的划分标准,因此区分上市企业是处于成熟期还是成长期,具有较大的弹性和较强的主观性。第二,差异化分红政策规定了企业可以根据重大项目安排来发放股利,这就存在一些企业操纵重大资金安排项目的可能。第三,监管政策的覆盖面仍然存在一些空白地带,对诸如处于成长期但无重大资金安排等类型企业的分红并没有做出规定,从而对一些企业没有约束力。

五、研究结论与展望

(一)研究结论

一个企业的股利政策受到企业内部和外部等多重因素的影响。就内部因素来说,股权结构尤其是两权分离度是影响分红的重要因素。就外部因素来说,分红监管政策会对分红产生重要影响。本文把这两种因素结合起来考察分红监管政策对于两权分离度与现金股利之间关系的调节效应,得到以下主要研究结论。

第一,企业中第二类代理问题的存在导致了大股东具有通过减少分红以获取私有收益的动机。以两权分离度度量第二类代理问题,则两权分离度越大,企业现金分红越少。作为外部治理因素的半强制分红政策要求企业按照一定的比例进行现金分红,这就促使企业开始增加分红,从而抑制了大股东通过现金分红进行的掏空。

第二,国有企业和民营企业具有不同的公司治理机制,因此半强制分红政策对国有和民营企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应存在差异。分红监管政策抑制了国有企业中大股东通过现金分红进行的掏空。而在民营企业中,分红监管政策则不存在此种调节效应。原因在于,一是国有企业大股东通过两权分离进行的掏空较少,二是国有企业更易于受到分红监管政策的约束。

第三,企业所处地区的市场化程度不同,企业的公司治理方式以及分红行为等也不同,从而导致了半强制分红政策对不同市场化程度地区之企业中两权分离度与现金分红之间关系的调节效应不同。分红监管政策削弱了市场化程度较低地区之企业中两权分离度与现金分红之间的负向关系,使得企业中大股东通过现金分红进行的掏空得到了一定程度的抑制。

第四,企业所处的发展阶段不同,企业的分红行为也不同,这导致差异化分红政策对处于不同发展阶段的企业中两权分离度与现金分红之间的关系的调节效应也不同。差异化分红政策使得成长期企业减少了现金分红,成熟期企业增加了现金分红。这说明差异化分红政策改进了半强制分红政策,促进了企业进行合理分红。

(二)管理启示

第一,监管部门应该更科学地根据企业的经营状况制定分红监管政策。半强制分红政策导致的“监管悖论”说明“一刀切”式的监管政策存在缺陷;差异化分红政策只对部分企业发挥了作用说明该政策同样需要进行调整。股利发放归根到底是企业的自主行为。外部的强制监管政策会损害企业以及投资者的利益。实际上,企业多分红并不一定就是更加保护中小股东利益的行为。有些情况下,进行过多的分红也是大股东掏空的一种方式。因此,有必要进一步调整中国的分红监管政策,以达到既尊重企业的经营自主权,又能保护中小股东的利益不受侵害的目的。

第二,应该进一步推进市场化程度较低地区的市场化进程建设。一个地区的市场化进程越低,则该地区内企业的大股东通过现金分红进行掏空的程度越大,因此应该进一步加强各地区的市场化建设,包括加强法制建设、金融市场建设等。分红监管政策在市场化程度较低的地区更具有调节效应,说明加强此类地区的投资者利益保护制度等法规建设等对于抑制企业大股东的掏空具有一定作用。

第三,分红监管政策在民营企业中的调节效应较小。说明对于民营企业,一是需要加强对企业的监管,改善企业的公司治理,包括减少两权分离带来的负向影响等;二是需要对政策进行再审视,可能是现有分红监管政策并不有利于企业的发展,因此需要有针对性地对政策进行调整,从而更好地给企业以经营自主权。

(三)研究局限与展望

本文考察了分红监管政策对于两权分离度与企业现金分红之间关系的调节效应,推进了对于这一问题的研究。接下来可以从以下方面拓展对于这一问题的研究。一是从更多角度考察股权结构对企业现金分红的影响。本文主要是从两权分离角度进行的考察,还可以从股权集中度、股权制衡度等角度进行考察。另外,股利分配理论有多种,基于不同的理论进行检验,会得出不同的结果。可以基于“掩饰工具”等理论(Faccio等,2001[5];肖作平和苏忠秦,2012[64])对这一问题进行考察。二是进一步结合企业的经营状况进行考察。企业分红是一个受多方面因素影响的行为,融资约束、企业是否进行增资等都能影响企业的分红,有必要结合这些因素进行考察。三是对于政策的界定可以进一步深化。2001年后,证监会出台的多项政策中涉及企业分红,本文选择了最具有代表性的政策进行考察,也不排除其他的政策也影响了企业分红,因此可以进一步考察其他监管政策对企业分红的影响。对于这些问题的研究,将有助于更好地揭示企业的分红行为以及改进分红监管政策。