藏东南高山深谷中:我们与一棵树的命运有何关联

刘团玺

1620年,五月花號抵北美普利茅斯,印第安部落及近代人类启动了命运的急转;这边厢万历帝驾崩、大明王朝气数将尽,女真后金努尔哈赤起势于辽东。又过了20年左右,世界最古老的大学之一的哈佛大学,则创建于马萨诸塞州。在这时刻的1642年中,伽利略去世,艾萨克·牛顿出生了。

此时,亚洲之乌斯藏喜马拉雅山区南麓,一颗云南黄果冷杉球果,在数十米的高空中摇摇欲坠。最终,风掠过或自然成熟了,它掉落于岗日嘎布山南侧的针阔叶林森林中,落入尘埃、浸于泥土。

01深入丛林

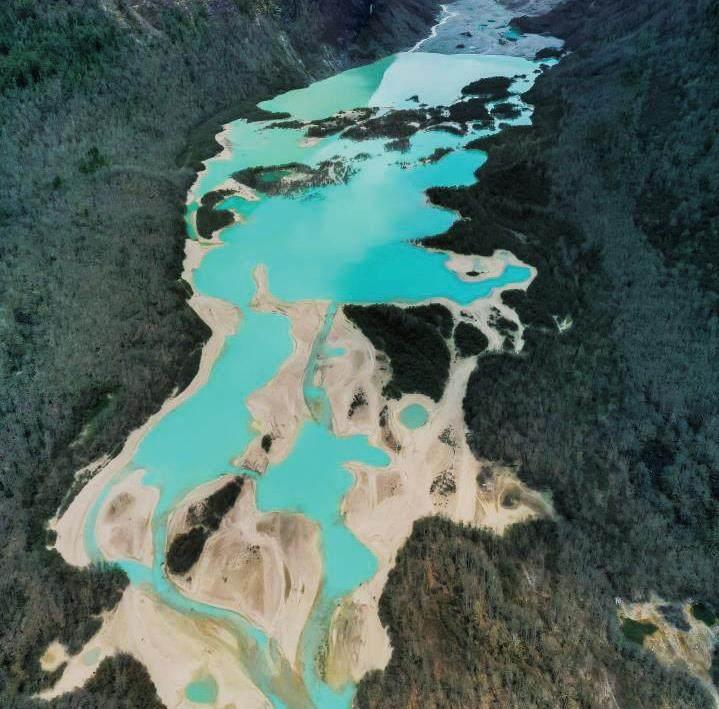

此地,为海拔6882米冰山若尼峰流落冰河“送玉曲弄”与贡日嘎布曲丰流的汇交点,这棵生命之种在此河北岸靠山麓处萌芽,海拔为2280米。

它,开始静静地生长。

自此数百年来,外遭的人类世界发生战争、繁衍、和平、工业文明、变化……大明被大清替代,朝代叠替人间生灵涂炭。美洲大开发,法国大革命,工业时代来临,一战、二战,新世界的信息时代,而它静静地成长于没有人类的世界里。

其实,非人类的自然世界里,也不是永远鸟语花香或平静祥和,也有着它自己自然的生灭真理,老而枯死、飓风、泥石流、病虫害、地震塌方等。它,在约100岁及150岁之时,可能受过两次伤:或遭雷击,或因虫害,或有其他病变。

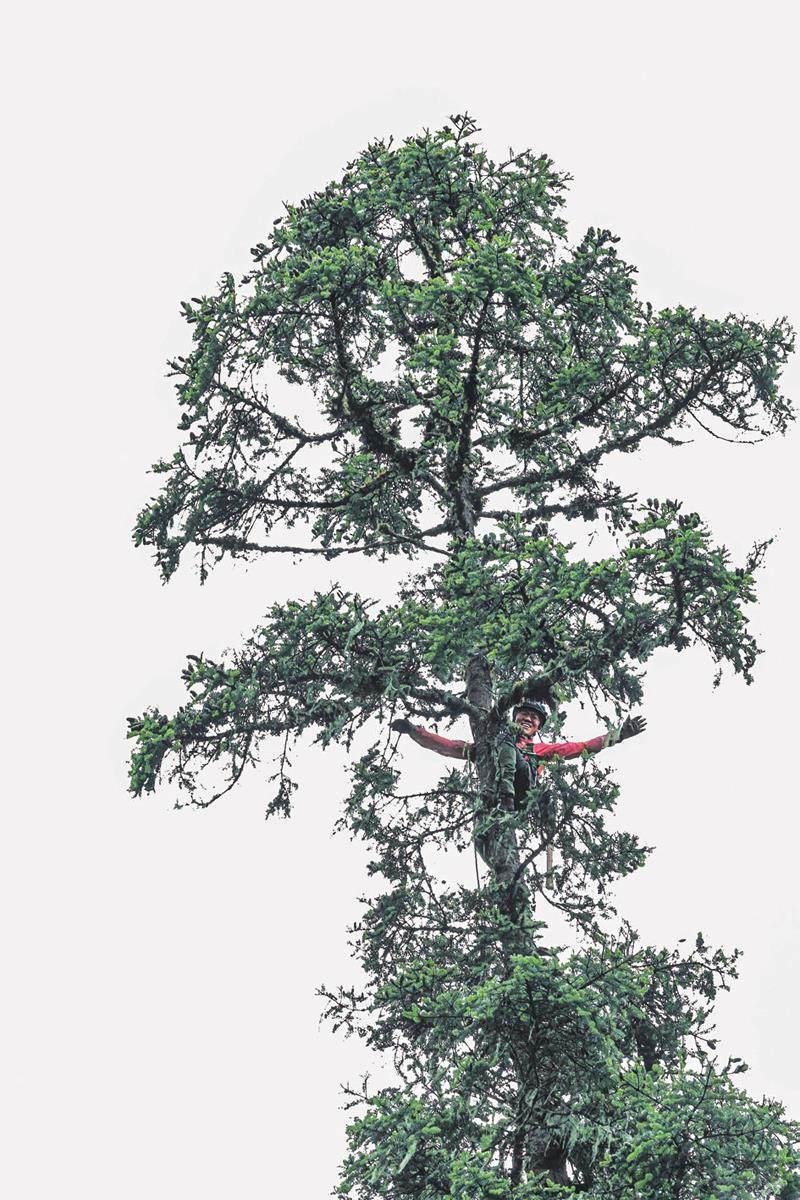

它未倒下或枯死,如此的刺激因素反而令它内促激素,励志般疯长、继而超越了森林林冠层,疯狂朝天空里的阳光,挫折其伤痕。因此,在其52米高空,它生长出一个U形分叉,分叉长到65米最高、与主树梢一同倾往西南而上,偏斜着向光而生,那边是河流与阳光的空间。

此刻,中华大地值乾隆当政早年,尚为英属殖民地的美国大地上宾夕法尼亚大学创建。此刻,我的上面第8代老祖,可能身处山西大槐树那里,从苏北、淮河搬迁到陕西关中。我在尘埃中,无生命。

辗转时间飞逝,一晃380年过去了,这棵与牛顿约莫同年出生的云南黄果冷杉,今已长成为83.4米的大个子(2022年8月,经攀树拉尺直接测量法结合无人机测量,反复测量6次得出)。人类好奇地发现:它是中国区域内目前已知的最高巨树。

其实,在云南黄果冷杉的生物学比较中,按树龄它只是一个青壮年。1933年,48岁的英国植物学家金敦·沃德,从阿萨姆抵此地阿扎冰川(阿扎冰川位于察隅镇境内,是西藏海拔最低的冰川)考察,冰舌伸进2400米冷杉林中,蔚为壮观,他给这一700米冰瀑“立此存照”。

此年,17岁的扬州后生吴征镒(植物学家)考中清华大学学植物学,其父颇疑惑,他回答:

“为学无他,争千秋勿争一日。”这年,21岁的蔡希陶(植物学家)在云南高山里做野外工作。也是在这一年,李吉均与崔之久(中国杰出地质地貌学家)出生。

1973年,沉寂40年的察隅阿扎冰川,静静启动了中国“第一次青藏科考”的序幕。首次青藏科考负责人为孙鸿烈,而时年40岁的李吉均,是首次青藏科考的冰川组组长。

李吉均研究起这个海拔最低的海洋性冰川,并随身携着40年前金敦·沃德所拍的冰川黑白照。夜临大雨突降,再而晴,这些中国的自然科学界青年学人们,躲于“雪挡”冷杉林下,身苦而心尚平。同期中国的城市与社会里,时代的人类正身处在“文革”的浪潮中。

在2019年,毗邻此棵黄果冷杉约300米的哈拉贡巴(位于上察隅镇),其功能从伐木场的职能变更为G219国道料场之角色。在2019年前后,可能存有的高达90米上下的几棵高树,在哈拉贡巴这里消失了。

当时筑路者不知晓高树的价值,此地也非立法的自然保护区,云南黄果冷杉也非国家保护树种。在植物的生命周期中,树是长寿物种,是地球上的长者,往往多为红杉、巨杉类。虽然来自自然领域的灾害或病虫害,如冰期、干旱等也是危险所在,但来自人类的干扰、砍伐,更是树生涯中的关键改变因子。尤其更多古老的巨树,就结束于近代的人类工业文明的发展拓荒中。

2022年8月,我们抵达这棵云南黄果冷杉脚下。经过四五天的攀树科考工作,顺利完成了攀树、测量、科考的过程。

这是一棵幸运之树:“根据气候历史数据,17世纪中叶应该正好对应第四纪冰期的喜马拉雅末期,所以推算380岁差不多是速生高树能够较好生长的最长年龄。或是,它这棵刚好是末次冰期干扰之后发育的第一批幼苗。在它的幼年期,很可能是个温暖期,所以长势应该很快。

“冷杉多为千年内寿命,这棵树长高阶段,应该还没到其寿命中间段,可能还能再长100年,如果一年长12厘米,它应该能长到95米左右。90米一般为冷杉属的最高值了。”中国科学院植物研究所的王孜博士说。这棵与牛顿同岁的云南黄果冷杉,它还会长下去。

察隅本土的原始居民为僜人,僜人首领给此树起名为“德仁玛圣”,伟大巨树之意(玛圣为伟大,德仁为树)。我们所发现的这棵云南黄果冷杉不止是单独一棵巨树,在此山谷分布着几十棵甚至上百棵巨树群落(60米以上),是如此壮丽,也是如此珍贵。

从目前的评估推断,甚至藏东南的这片原始森林的巨树群落,应是中国最后的巨树群落了。这些巨人家族,所处区域本土文化崇尚自然,人类与自然相互保护和滋养。人类的精神信仰符号与自然的伟力、生命,联结成网。

此棵云南黄果冷杉,距离我们2021年所攀测的当时中国最高巨树高黎贡秃杉王(台湾杉,72米),仅有190公里直线距离,距离墨脱雅鲁藏布江格林盆地不丹乔松巨树群落,也仅有70多公里距离。它们同隶属于东喜马拉雅的巨树森林。

02巨树寻踪

奚志农为最早的中国寻树者。

2004年左右,我认识的他,当时的我热衷于环保组织的项目尤其是可可西里野外志愿者招募之事。那时我们邀请已颇有声望的野生动物摄影师奚志农,到深圳给志愿者做环境讲座,他对于荒野的热情及实践感染影响了无数人,其演讲充满魅力。这些年以来,奚志农一直坚持“用影像保护自然”,是中国自然工作领域的标杆、先生式旗帜。

一切源于奚志农创立的“野性中国”在2018年启动了“巨树计划”——为中国巨树拍摄证件照、及综合科考。其实于2009年,美国知名的国家地理摄影师迈克尔·尼克尔斯曾拍摄了一棵91.7米高的北美红杉,终以84张照片拼接完成其等身照,这是全球首张巨树等身照。尼克尔斯系列作品被奚志农关注并引起联想与创意,他自此期望能给中国的巨树群留影。而后的澳大利亚“大树项目”(攀树拍等身照及综合科考研究巨树)也在澳洲塔斯马尼亚、台湾等地展开。

同年,我由一名信息工程师转行创业了攀岩馆从事户外教育。在中国,我们幸运地在奚志农的组织下走在一起,攀树者、科学家、影像记录者融为一个团队。

“毛驴啊,你看这个攀树的事情,要不要参与、看看可行度?”在2021年4月之时,奚志农在昆明攀岩馆旁的大厅做云南COP15的公益活动。他谈及去高黎贡山攀爬考察中国最高大树的设想;自此之后,我也成为一名巨树好奇及寻树者。

其实当时,我及搭档老蒋虽有商业攀树、运动攀树的学习实践,但关于户外探险型的高树攀登,我们及国内同行,尚无各种实质经验和先例。运动攀树在国内尚有厦门大学等先行者,但巨树攀登在现实里尚无人涉足。

巨树有着非同凡响的吸引力。2018年2月,奚志农开创的野性中国之“巨树计划”在腾冲开启,拍到了高度30余米的大树杜鹃王,未攀爬;第二次,则是在大理云龙拍摄1200多岁的枯死古树。

2021年6月,我们的脚步抵达了高黎贡山国家自然保护区的贡山的“秃杉王”(台湾杉),将攀树绳索系统搭建完毕,其实,此时我们采用了半攀岩式的攀树方法,借助旁边马蹄荷的扭曲树形及高度,总算完成了基础目标。2021年9月,奚志农与我们共四人,终于攀树登顶,给高黎贡山的“秃杉王”完成拍摄全景等身像,并给辰山植物园的国家野性种质资源库,做了一些活性种粒及生物标本的采集。2021年11月,我们带了中国西南野生生物种质资源库的科学家攀树科考,给国家采集保存了台湾杉活性种粒入库。

100年之前,人类寻找地球上的最高山峰,二战结束之后开始有以国家为主导的8000米山峰的首登竞争。地球上有14座8000米山峰,全部分布在大喜马拉雅地区,是人类探险行为、科学研究的一个极致。今天,关于巨树的研究,全球的探险级科学领域,尚没那么集中和热衷。

随着这些年地球自然环境的极速退化、气候变化所带来的种种灾难,人类已经意识到危机,尤其是原始森林、生物多样性背后的丰富生境的珍贵性,唯有自然多样性、森林完整原始性,才可能治愈我们的地球。

其實,今天的巨树,已是地球上罕见的标志性物种。即使在澳洲的塔斯马尼亚、北美的红杉国家公园、巴西亚马逊河的山地源头森林,人类的砍伐已把巨树成群的原始森林破坏了一大半。旱灾、洪灾、地震等等,地球环境的不断退化与变迁,气候问题,这些困扰着极速发展的工业与城市文明下的人类,也威胁着只可能生长在完整的原始森林生境中的巨树群落。

今天世人们往往失去了对自然的联结。巨树寻踪者,或从精神意义上讲,是在尝试着把我们精致的社会再与自然联结,寻找人类回到大自然的归家之路。

03巨树原乡

布宗村的峡谷之夜,是安宁的。

2022年的八月之初,那几晚有很好的月亮,每日白天攀树科考结束,我们回到藏人的家里。山谷里的合氧量很高,这是中国最丰富的巨树森林。我们融进了这里的山村自然,虽然白天的攀登往往很辛苦,但在大自然的恩惠中,我放松下来,也自由了。

自完成2021年的高黎贡台湾杉的攀测科考之后,我们继续2022年的察隅云南黄果冷杉之行。车翻越过伯舒拉岭之后,进入桑曲、抵达察隅,再一路向南,海拔一路降低到1200米左右的下察隅,再从下察隅往西北方向的上察隅走,这一段的森林植被很茂盛,但更多的是单一的云南松分布。

过了上察隅之后,尤其过了毕达村之后,这一岗日嘎布山的山谷地带,呈现出丰富的不同植被。尤其在毕达瀑布之后,就会发现针叶林、阔叶林的密集生长,藤类、兰花等附生系统也非常丰富。

公路行车,宛如行进在一个塔伞般的走廊通道里,翠绿、深绿、黄绿、花卉,一瞬间,好像开在泰北那种季雨林的原始森林,而常常出现的高达针叶树木,如华山松、冷杉、青冈木、云杉等,又提醒我们在一个不是那么太热带的区域。

丰富,极美,这就是这棵巨树所生长的原乡。从滇南的文山、西双版纳的望天树到哀牢山、高黎贡,乃至到喜马拉雅山南麓,这些温暖湿润、无风的山谷地区,往往是巨树最好的生境。

云南黄果冷杉的适宜海拔,为2000米以上直到3500米以下的温和多雨的东亚山地。棕色森林土质山地、尤其是山谷地带,是它们最喜欢的生活环境。平原或过大盆地,风大,树体很难长太高。此外,若远离人类密集地,更能得到更多未被砍伐而保全的概率。

在岗日嘎布山的这片原生森林中,云南黄果冷杉巨树层的这一批次的年龄,大多在300岁到500岁之间,恰好处于上个冰期的最温和阶段而诞生的,它们的平均身高高达60米左右。

据王孜博士团队调查:截至目前这一贡日嘎布曲山谷的巨树群落里,超过80米的为这一棵云南黄果冷杉。其他70米以上树高的巨树,也有5棵以上。在60米到70米区间的,竟然也至少有上百棵左右。

在成片的原始森林中,能有更多的巨树生长,在垂直空间的造荫、阳光分配等,良性互动了这一区域的阳光利用率,并促进该环境生产力更加丰富,适宜不同种类的树木竞争,并以不同的形式生存和成长,产生出较丰富的树木多样性。

如此原始森林的生物多样性,往往滋养了那些依赖树木生存的其他物种,包括其他动植物和微生物,尤其是每个巨树上面,往往有不同而丰富的兰花、地衣等附生植物。

北美红杉林、亚马逊雨林、北欧森林及东南亚地区乃至喜马拉雅的森林,高大的树木以其巨大树体本身,积累了巨量的碳储存量和丰富的生物质。往往每棵60米以上的大树,其碳储存量相当于数百棵一般树木。

在中国的植物研究领域,上海辰山植物园的钟鑫博士是最早关注巨树的,他因专业原因,内在也热爱自然,当在2013年于美国读书时候,在美国西海岸、西部山区里去拜访北美巨杉及海岸红杉,亲眼所见地球上最高的巨树,从那之后,巨树的追溯及研究,成为他专业领域的爱好及课题方向。

钟鑫记录他去美国巨杉森林里的情景:“清晨,冷白色的山雾一点点褪去,世界仿佛从一片混沌中渐渐浮现,先是巨大的树干渐渐有了轮廓,泛着鲜红的长条状裂纹,点缀着地衣构成的斑驳黄色,如同龙象之足踏在松软湿润的山体上一一不,这世界上永远没有一种巨兽能拥有直径超过10米的巨足——我的视线随着露出的那条轮廓往上,一直到云雾深处,极目所见,才看到了暗绿色的树枝和挂满雾滴的叶尖折射的点点星光。

“向四周望去,我已经置身在了一片雾中的巨树森林之下,面前的一棵是它们暗红色的君王,周围同样高耸入云的美西黄杉、西黄松,不过是它的群臣。500万年前,人类的祖先爬下树木,走入草原,今天,人类的生活早已和树栖无关。但这并不妨碍我们依然将大树视为生命繁盛的标志,某种意义上说,大树的命运也是人类的命运。”

在2019年时,地球之肺的巴西亚马逊雨林发生超级火灾,火场包围了巴西最高巨树Dinizia种,它88米高、根茎周长为5.5米。后经科学家团队以航空感应器确认检测,幸运的是它未遭火噬。

这些巨树的原乡,期待着能被继续保留保护下去,而不是消失在时间里。它们比任何一个人类的生命都长,它们是地球时间的巨人。它们的价值与意义,不是死的家具或燃料。它们是这个地球的生命图腾,如果图腾死了,或许地球的生命象征也就消失了。

我們不能失去巨树以及它们创造的森林,这是我们的家园。巨树的原乡,是中国乃至地球生命态的原乡。

04深深侵蚀之地

“问一哈撒,前面还有土路吗?”我们一怔,这是什么问题呢?

当我们驱车走丙察察线路,由大理出发经怒江大峡谷过丙中洛,刚出云南地界之时,一个浑身灰土的摩托车骑士在问我们。我们就告诉他,进入云南去丙中洛、贡山,我们过来一路都是很好的柏油路。那骑手则一脸莲花,他已经被石头疙瘩路折磨到崩溃了。

之后,我们发现这个著名的炮弹路之王的“丙察察”,确实并非浪得虚名。所谓丙察察,是进藏的八大线路中最烂的一条公路,在2019年左右国家把它规划为G219国道的一个脉络:

“丙”就是从云南怒江的贡山县丙中洛出发,然后到“察”也就是怒江大峡谷干热河谷里、梅里雪山西侧脚下的“察瓦龙”,最终翻出怒江、爬上伯舒拉岭南侧高大宽厚的4000米海拔山地,最终翻越三个4500+米垭口(核心地段是独龙江源头地区),抵达海拔2200米的雅鲁藏布江流域的“察”,即察隅县城。

以上帝之眼在空中俯瞰这片山脉一一因伯舒拉岭和高黎贡主峰嘎瓦嘎普的山峰阻挡,来自印度洋的暖湿气流在怒江峡谷带来降水,郁郁苍葱的怒江大峡谷从泸水到丙中洛、秋那桶都一直有着丰富植被。

山谷阴凉深切,夏季的怒江水混黄奔腾,两侧山坡有着茂盛多样性的森林,针叶林及高大的阔叶乔木,丰富附生的兰花以及蕨类植物,还有无数的藤本植物,在整个怒江大峡谷,这样的繁茂植被一直往南延伸到保山U字形的宽河谷区域。

然而,一旦进入西藏境内的怒江上游,这是自古以来知名的“德拉姆”“茶马古道”,海拔稍微升高了一点,但山谷变得更狭窄,成为V字形,森林却突然消失了。

尤其接近察瓦龙,就突然更改了一种异域世界:干热河谷的典型地貌。西南季风的降雨在这里突然消失,山体的植被很稀疏,庞大的碎石坡高山流石滩,尤以著名的察瓦龙“大流沙”为标志。灼热的风吹过峡谷,吸走每个生物的水分与活力,好像把一切的湿润都蒸发掉。

所以,从旅行交通的接近性与便利性,从高黎贡山的秃杉王(台湾杉)到墨脱的不丹乔松,及这棵察隅的云南黄果冷杉及它的巨树群落,它们偏居一隅,是时间的巨人,到得今天被我们发现——首先就是因为这种地理上的极大特殊性,它们都隐秘山谷,隐匿在这片地理地质上的深深侵蚀之地。

从科学、社会角度讲:攀树测量、科考是很有意义的,于国家科学研究乃至人类皆有价值。这些年以来,发展中的中国处于巨变当中,有一些物种、甚至特有文化,有时在本土发展中,因为并不知晓其珍贵性,就往往把珍贵资源给“利用”了,就像2019年前后消失了的疑似90+的那几棵云南黄果冷杉。

对于藏东南的很多资源开发、交通开发引起的旅游热潮等,有些敏感的人感叹:“难道我们打开了莲花生大师的魔盒,或是潘多拉的魔盒?”如世界第一大峡谷雅鲁藏布江大峡谷,与这棵树相距仅百余公里。

回归到个人的第一感受与体验,我们自己驱车上千公里,抵达这样的遥远之地,这样的大地旅行,如此种种的个人体验、感受也是极为特殊的,就像一场朝圣之旅。这是个人极度深刻的体验,我相信,任何走在藏東南原始森林的人类,都会被森林的那种生境、神秘的生命气场所感染,所侵蚀。

在我们翻越海拔4706米的益秀拉垭口之后,在4600米的位置,刚过了夏季都未融化的冰舌后,我们其中的一辆车爆胎了。大家赶紧拆胎换胎,但发现备胎的固定螺丝生锈打滑,根本拆不下来。只好给瘪胎打气尝试继续用它赶路。

突然,冷风飕飕袭来,冰雨夹杂着冰雹小粒袭击而来。体感一瞬坠入寒冬。对比1930年代的探险家,到1973年的首次青藏科考的科学家们,即便今天的交通、装备等条件已经非常便利和安全,但也经常会有这样的危险与意外。

而在中国,不用说对于环境复杂恶劣的藏东南及滇西北的山地研究,其实,关于河流的地理分布、水文资料、河流细节等,也很少有博物学者或学人去综合性地深入研究,藏东南及滇西北更是秘境中的秘境,是深深侵蚀之地,是难抵之地,却也是中国最神奇而珍贵的土地,没有之一。

2022年的攀测科考巨树活动结束后,我终于把花式皮艇放在贡日嘎布曲的水边,就是这棵云南黄果冷杉的路边这里,它被我们从云南一路带来。早上水位最低,下午三四点左右,可能因为日照时间久,冰川消融最剧烈,往往水位最高、最凶猛。

每天攀树结束或午餐在路边时,我都在读水,评估风险、观察预测走艇的线路。水是永恒变化的。最终,我满足了个人的愿望,操持皮艇完成了两次漂流。当我在河流里,我觉得身心都完整与河流融会在一起,那是一个动物最自然最简单的快乐。当然,第一次多少有点紧张,这是一条陌生的河流,它最终流向孟加拉湾。

到今天落笔为止:在我大脑中,最深刻的场景就是这天河流以及巨树群落的那片阴翳森林。生命同体的理念非常理想而美好,美好的自然不需过度或刻意保护,我们人类本身即是自然的一环。

藏东南之神力伟力所在,给予我小小人类种种冲击。在这里,存在如此壮丽与神奇的地理地貌。然而现代化的触手已经抵达这里,未来或许有很多变化。

已经过去的2022,长江中下游的大干旱、重庆山林火灾、巴基斯坦百年超级水灾、贡嘎山泸定大地震……伴着挥之不去的新冠疫情。这些外在更迭变化的负能量环境因素,似乎追问人类说“这个世界还好吗?”

或许,我们寻找巨树,不仅仅只是一种科考,也是寻找一种自然象征。人类之间的纷争,尤其是精神形态、文化偏见、政体暴力,使人类世界的精神纽带在疏离断裂,使我们抑郁沮丧、愤怒悲伤。

然而,我们就由此沉沦吗?巨树无言,自然的秘密依然有待发现与呈现。

美丽与脆弱同在,生命与不确定性的变化甚至死亡同在,这就是地质、生态维度上的藏东南。