胡仁·乌力格尔《三国演义》语词程式研究

鸿格尔珠拉

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院, 北京 100081)

“程式是在相同的步格条件下,常常用来表达一个基本观念的词组。程式是具有重复性和稳定性的词组,它与其说是为了听众,还不如说是为了歌手——使他可以在现场表演的压力之下,快速地流畅地叙事。”[1]胡尔奇可以在不借助书写等手段的情况下, 在现场的演述中创编出成千上万个诗行,这不是一个人的记忆力可以承载的。 因此,胡尔奇通常会借助程式构建起属于自己的记忆框架,以此来完成演述。 在演述汉文小说时,除了交代必要的故事情节之外,胡尔奇还会根据自己的表达习惯对其进行加工创作,使人物更加鲜活、故事更为生动,以吸引受众的注意力。 胡仁·乌力格尔《三国演义》在使用各类程式的同时, 还从人物形象及其行为,使用的器具、 出现的场所等方面进行了一定的加工,形成了独特的风格。

一、人物特性修饰语

作为一部征战天下的史诗性作品,《三国演义》塑造了众多充满智慧谋略、 勇武坚强的英雄豪杰,演绎了一段段荡气回肠的历史故事。布仁巴雅尔在保留汉文原著人物特征的同时为其增添了蒙古族传统英雄人物的风采。对汉文原著没有过多修饰的人物形象,布仁巴雅尔按照其人物设定和行事做派展开描述, 这一点比较显著地表现在反派人物身上。 胡仁·乌力格尔《三国演义》里频繁登场的反派人物有“黄巾军”众人,布仁巴雅尔在描述这些人物时,总是使用相同的修饰词:

Osiyeten daisun sira alciGurtan 仇敌黄巾军

ataGatan qulaGai sira alciGurtan 仇贼黄巾军

ataGatan sira alciGurtan 仇敌黄巾军

上列词组的结构为“修饰成分+名词”,布仁巴雅尔在描述“黄巾军”时常用仇敌、仇贼或贼人等语词或词组修饰。这种用于修饰人物形象的某种特性的特定的固定语词或词组叫做“特性修饰语”[2]。 这里布仁巴雅尔以“黄巾军”这一核心词汇为基础,按照需要变换附着在核心词汇上的修饰词。黄巾军在胡仁·乌力格尔《三国演义》里的出场次数繁多,一个时段里需要多次提到他们。布仁巴雅尔为避免单一的修饰词引起受众的审美疲劳,在描述“黄巾军”时,他会不断更换具有相近语义的修饰词。 除了变换修饰词,布仁巴雅尔还会用其他词语替代“黄巾军”的名称:

ataGatan-u cerig-Ud 仇敌的军队

qarqis daisun 凶恶的敌人

Osiyeten cerig-Ud 仇人的军队

samaGun daisun 猖狂的敌人

从这里可以看出,布仁巴雅尔以“军队”和“敌人”代替了“黄巾军”,而它们前边的修饰词并没有过多变化。 在 “黄巾军” 出场时布仁巴雅尔通过“ataGatan”“Osiyeten”等表达憎恨感情的特性修饰语放置在“黄巾军”前的方式,建构了一个较为稳定的名词性程式。 这种建构诗行的方式,不仅有利于比较鲜明地刻画人物形象,还能加深受众对这些人物形象的印象。

此外, 布仁巴雅尔也会考虑到诗行的韵律和谐, 根据前后句的音节选择恰当的修饰词。 例如“baGaqan nige arGa-yi Jarubal, balamad daisun-i deilUcikene(使用一点小策略,就能战胜残暴的敌人啊)”,布仁巴雅尔使用“balamad(残暴)”修饰敌人时,考虑到了“baGaqan(小)”的“ba”音节,两个诗行形成押句首韵的韵式。

在正面英雄出场时,布仁巴雅尔在原著里描绘的人物特点基础上,对其进行放大化的处理,根据不同场景的需求突出人物特征。 在刘备、关羽和卢植等正派人物出场时, 布仁巴雅尔会使用“ariGun cigeci(忠贞)、jirum sidurGu(忠义)、UrUsiyel jirum(仁义)”等词组修饰他们,以表达自己对这些正面人物形象的理解和认识。 而在描述张飞时,布仁巴雅尔则使用了不同的修饰语。在胡仁·乌力格尔《三国演义》频繁出现的交战场景里,布仁巴雅尔为了突出张飞的威势,多次使用“打雷”进行比喻。 具体如下:

ayungGan daGu tai Zhang Fei-U beye 有着打雷般声音的张飞

cirai ni qara Zhang Fei-U barqiraqu ni 黑脸张飞的喊声

ayungGa tegri najiGinaGsan adali 像天上打雷一样

布仁巴雅尔在塑造张飞这一人物时,更多地突出了他超乎常人的力量值。 在交手对战时,张飞经常以雷鸣般的喊声震慑对手。“黑脸”无论是在汉文原著还是在胡仁·乌力格尔《三国演义》中,都能使人们联想到张飞这一人物,可以说这个特征像烙印一般紧紧贴合在了张飞身上。 张飞首次出场时,布仁巴雅尔这样描述他的黑:

qara niGur ni qarin siU 脸黑的呀

arban naiman qara-yin aqamad qara ni tere堪称十八个黑脸之冠啊

yaG abuGad kelekU yum bol 若真是说起来

ama-ban qumiGad nidU-ben anibal aru ObOr qoyar taniGdaqu Ugei sig qara 闭了嘴合上眼的话可是分不清正反面的那种黑啊

kedUiber eimU qara gebecU 虽说是这么黑吧

emkUged idebesU sidU ni bol caGan 咬着吃东西的时候牙齿是白的

UjekU-ece bolbasu nidUn-dU ni caGan baina看东西的眼睛也是有眼白的

OtelkU-yin UjUgUr UsU ni bol caiqu UU 等到年老的时候头发也会白的

ecUs boltala qoitai bol yasu ni caidaG boi再到老死时骨头也是白的

这段描述有着戏谑的特点,布仁巴雅尔利用黑和白的强烈反差突出了张飞的黑脸,受众也从张飞第一次出场开始就对其有了深刻的印象。在之后张飞出场的段落里, 布仁巴雅尔不断强调着他的黑脸,具体表现在对手见到张飞时,心里惊叹他如此黝黑的样子, 从而暗暗觉得这是一位惹不起的角色。布仁巴雅尔对张飞黑脸的反复描述也增添了胡仁·乌力格尔《三国演义》的趣味性,在紧张激烈的打斗中夹杂了一点幽默欢快的笑料。 在胡仁·乌力格尔《三国演义》里,受到蒙古族传统英雄人物塑造手法的影响,布仁巴雅尔在保留汉文原著的张飞易冲动鲁莽的性格的同时,又通过夸大描述,强调了张飞的勇猛。 而黑色本身也是庄严强大的颜色,布仁巴雅尔在其他胡仁·乌力格尔中也使用了黑色这一修饰词描述人物形象。例如胡仁·乌力格尔《隋唐演义》里的尉迟敬德常以“qara jingde(黑脸敬德)”的名词程式出现。 可见,黑色在这里不单是指英雄人物的肤色,而且具有更深刻的含义。

提到肤色, 这里还需提及关羽这一人物形象。汉文原著里以“面如重枣”[3]形容关羽的红脸,胡仁·乌力格尔《三国演义》里也以红脸代表关羽:

ulaGan cirai tai tere kUmUn 那个红脸的人

ene ulaGan cirai tai ildU adquGsan jiangjun oroju iregsen Uneqer saqiGulsun metU这个拿刀的红脸将军像神仙一样走过来

ulaGan cirai tai Guangong-i Ujeged 一碰到红脸关公

ulaGan cisu-yi urusqan buruGulajai 就会流下红红的血掉头就跑啊

cibaGan ulaGan cirai tai Guanyunchang-un beye 枣红脸的关云长

总的来说,胡仁·乌力格尔《三国演义》的“黑”和“红”分别代表了张飞和关羽,分别成为他们独有的修饰词。 布仁巴雅尔通过反复提及这些修饰语,强化了修饰词和人物之间的固定联系,于是在他仅提及人物的修饰语, 而不交代人物姓名的情况下,受众也能联想到对应的人物。

布仁巴雅尔在胡仁·乌力格尔《三国演义》中按照人物的各类变化,灵活使用了恰当的修饰词。 这也是布仁巴雅尔在演述胡仁·乌力格尔时会考虑的细节。 他会在不改变所要表达的情感色彩的前提下,时刻按照故事发展的走向调整修饰词。 在塑造反面人物时,以各类表示贬义修饰语表现他们的可恨之处,而在塑造正面人物时,则是按照故事的走向安排不同的表达赞美的修饰语。

二、与器物、特定场所相关的程式

程式,在胡仁·乌力格尔《三国演义》里无处不在。 不只是人物特性修饰语,与人物相关的各种器物和特定场所里都存在着大量的程式。在不同的场景里,人物需要使用不同的器物,还会前往不同场所。 布仁巴雅尔演述的胡仁·乌力格尔《三国演义》里频繁出现上朝场景,其中使用了许多有关器物和场所的程式。无论是出现在《三国演义》还是其他胡仁·乌力格尔里,有关上朝的诗行都没有太大差异。笔者分别从布仁巴雅尔的胡仁·乌力格尔《三国演义》和《吴越春秋》中节选了如下一段有关上朝场景的三组诗行,并做了如表格1。

从表1 可以看出,这三处上朝场景里出现了金銮宝殿这一个场所,以及宣朝鼓、象牙笏板、轿撵、金龙伞、九龙伞、楠木轿和金黄旗等器物。 胡仁·乌力格尔《三国演义》和《吴越春秋》的第1 时段里出现上朝场景时,布仁巴雅尔从赶路臣子的撵轿到皇帝的龙伞的全部器物一一进行详细敷演。这是这两部胡仁·乌力格尔里首次出现的上朝场景, 布仁巴雅尔倾其所能, 调动脑海里所有的程式进行描述,从而绘制出宏大的君臣上朝场面。等到受众熟悉这类场景时,胡尔奇就适当缩减诗行,挑选核心的程式构建上朝场景。 表1 的胡仁·乌力格尔《吴越春秋》的第10 时段正是如此,布仁巴雅尔交代了上朝的核心人物——臣子们,将他们聚集在金銮宝殿这一场所之后就结束了对上朝场景的描述。这也表明了布仁巴雅尔在演述时使用的程式不是死记硬背的固定片段,而是会根据演述的进度自行调整篇幅长短,按照程式在场景里的作用进行选择。

表1 上朝场景对照表

说到器物程式,《三国演义》的第5 时段和《吴越春秋》的第10 时段的开头都出现了鼓声,不同的是,前者使用了“宣朝鼓”的直译,后者则是用了蒙古语的“kenggeerge(鼓)”,二者都以鼓声表明了上朝这一活动开始的信号。 通常,布仁巴雅尔演述的上朝程式的开头会出现宣朝鼓或是鼓声,但也有例外。 从 《吴越春秋》 的第1 时段来看, 这里的器物——鼓并不是每次都会出现。可见布仁巴雅尔在演述时会调整脑海里的程式,根据自己的需要进行删减。

象牙笏板是古代王公大臣朝见天子时手中所拿的狭长的板子, 主要用来记录天子的命令或旨意,也可用来书写向天子上奏的章疏内容,为备忘提示用。表1 里列举的三组诗段中有关象牙笏板的诗行相对来说比较统一,在细节方面有些差别。 胡仁·乌力格尔《三国演义》的第5 时段和胡仁·乌力格尔《吴越春秋》的第10 时段里没有出现明显的动词, 而是直接以 “caGaja yosu tai” 和“caGaja yosun-u”表示了“有规矩”的意思。《吴越春秋》的第1 时段里则是以“dagagad(跟随)”这一动词,与“ca-Gaja yosu(法理)”搭配形成了“谨遵法理”的词组。表1 里的三组诗行里的“规矩”和“法理”都用“ca-Gaja yosu”表示,胡仁·乌力格尔《吴越春秋》的第10 时段里考虑到后边出现的字词,为“yosu(理)”加上“n”作词尾,改为了“yosun”。 在表示“朝臣们”时,胡仁·乌力格尔《三国演义》第5 时段和胡仁·乌力格尔《吴越春秋》的第1 时段选择了“tüsimel”这一词,胡仁·乌力格尔《吴越春秋》的第10 时段则是选择了同义词“said”。这也是布仁巴雅尔在不同时段、不同的胡仁·乌力格尔里使用程式时惯用的方法,他往往会选择同义词进行替换。

在说到交通用具——撵轿时,乘坐的人物为年迈的老臣,胡仁·乌力格尔《三国演义》的第5 时段和《吴越春秋》的第10 时段里都以“aGsiraju baiGa(年迈的)”和“老臣”的直译“lao chen”一同构成了“aGsiraju baiγa lao chen (年迈的老臣)” 这一词组;胡仁·乌力格尔《吴越春秋》的第1 时段里则使用了“老臣”的蒙古语“kügsin said”。 撵轿的“轿”在第3 时段里都保留了汉语的读音“jiao”,之后出现的“楠木轿”同样保留了“楠木”和“轿”的汉语读音,只有“木”使用蒙古语“modun”来表达。 不同于《吴越春秋》第10 时段的上朝场景,表1 的其他两个关于上朝的诗行中,还出现了“altan luu-yin siqür(金龙伞)”“altan luu tai siqür (有金龙的伞)”“erdeni luu tai siqür(有宝龙的伞)”和直译的“jin huang qi(金黄旗)”。同样是为君主撑的龙伞,布仁巴雅尔在不同部胡仁·乌力格尔里使用的名称和花纹都有细微的差别。这也是布仁巴雅尔在演述时调整程式的结果, 在不更改器物本质的情况下变换其中的细节,为受众不断地带来新鲜的聆听体验。

在场所程式方面,表1 的胡仁·乌力格尔《三国演义》第1 时段和胡仁·乌力格尔《吴越春秋》第10时段里只出现了“金銮宝殿”这一场所。金銮宝殿指帝王所居和朝会的地方, 是上朝场景的最终目的地,也是胡仁·乌力格尔《三国演义》和《吴越春秋》上朝场景里的重要场所。布仁巴雅尔以赶路的各方臣子们作了长段的铺垫,就是为了引出最后文武百官齐聚的场所——金銮宝殿。不过有时也会以同样重要的场所——养心殿替代它。

胡仁·乌力格尔《三国演义》里有关器物和场所的程式较多,且随着场景的变化,这些描述场所和器物的程式也会有调整。布仁巴雅尔制定了与不同场景匹配的特定场所与器物,在演述时调出相关的固定词组,并展开描述构建起一个个典型场景。

三、与行为相关的程式

胡仁·乌力格尔《三国演义》里的程式不仅用于描述人物形象,还用于描述场所和器物。除此之外,布仁巴雅尔在描述人物的行为或动作时,也习惯于使用程式。 胡仁·乌力格尔《三国演义》里人物活动最频繁的场景是交战场景,布仁巴雅尔在详细描述了此场景人物的一举一动,且都以程式语言表达了出来。 正如朝戈金所说,“行为的程式,是与特定的动词词汇有着相当紧密的联系的”[4]。 胡仁·乌力格尔《三国演义》里的人物交战时的将军披甲戴盔、敌我双方会面、将军交手对战等各种行为,布仁巴雅尔都使用了特定的动词词汇,从而构成了与行为相关的程式。

布仁巴雅尔在演述交战场景时,通常会对即将出战的将军披甲戴盔的场景进行描述,在每次的将军整装之前都会反复出现“将军起身”的行为,其中特定的动词也表明了这是一种行为程式。下面列举四组有关“将军起身”的诗行:

华雄——

saGuju baiGsan orun-aca suGuraju boscu 从座位上噌地站了起来

sula malaGai debel-i arunsi-ban orqijai 把常服帽子扔到了后边

孙坚——

qubin-u beye saγuju baiGsan orun-aca suGuraju tataGad boscai 他从座位上噌地站了起来

吕布——

OndeijU bosuGad 站起身

sula debel malaGai-yi arunsi-ban orqimanjin将常服帽子扔到了后边

关羽——

saGuGsan orun-aca OndeijU bosula 从座位上起身了

sula mangnuG arunsi-ban orqiGad 把蟒袍扔到了后边

从以上四组“将军起身”诗行可以发现,这一行为分两个环节进行,即“起身”和“将衣服扔到后边”。在讲到华雄和孙坚“起身”这一动作时,布仁巴雅尔都使用了动词“suGuraju”,并分别与“boscu(起来)”和“tataGad bos ai(起来了)”搭配。 “suGuraju”在蒙古语里表示某物在不经意间突然冒出或是抢先,这里用在人物起身的动作上,强调了他们快速起身的状态。 “suGuraju tataGad boscai”这一词组里加了动词“tataGad(拉)”,形容人物像是被拽起来一样急促。 而在描述吕布和关羽的起身动作时,布仁巴雅尔都选择了动词“OndeijU”,它在蒙古语里表示人起身时仰起头直起身子的状态,跟与之搭配的动词“bosuGad(起来)”和“bosula(起来)”在本质上并无差别,属于同义词叠加的词组。 动词“起来”在这里出现了四次, 且都是相同的词根加上不同的词尾,“bos u(起来——动作正在进行)”“boscai(起来了——动作已完成)”“bosuGad(起来——动作刚完成)”和“bosula(起来——动作已完成)”,词尾的不同也表明了人物动作的进展程度。上述四组诗行的“将军起身”的动作虽说相互之间有些细微的差别,但是表达的行为都是一致的。布仁巴雅尔在演述时也会灵活地使用这四组诗行表达“将军起身”的行为程式。

在“起身”动作结束后,将军通常会将身上的常服或帽子脱下,以便换上方便作战的衣服,这里反复出现的特定动词为“扔”。 在描述“扔”这个动作时,有三组诗行使用了相同的动词,分别为“orqijai”“orqimanjin”和“orqiGad”,同样是不变的词根和变换的词尾,“jai” 表示 “扔” 这个动作已结束,“manjin”和“Gad”则是为接下来即将出现的动作进行铺垫,表示还有行为没做完。 特定动词“扔”在出现时通常会搭配方位名词 “arunsi (后边)” 组成“arunsi-ban orqijai(扔到了后边)”这一表达行为的程式。这个行为程式相较上一环节的“起身”程式来说较为稳定,布仁巴雅尔对其做的改动也仅限于特定动词“扔”的词尾处。

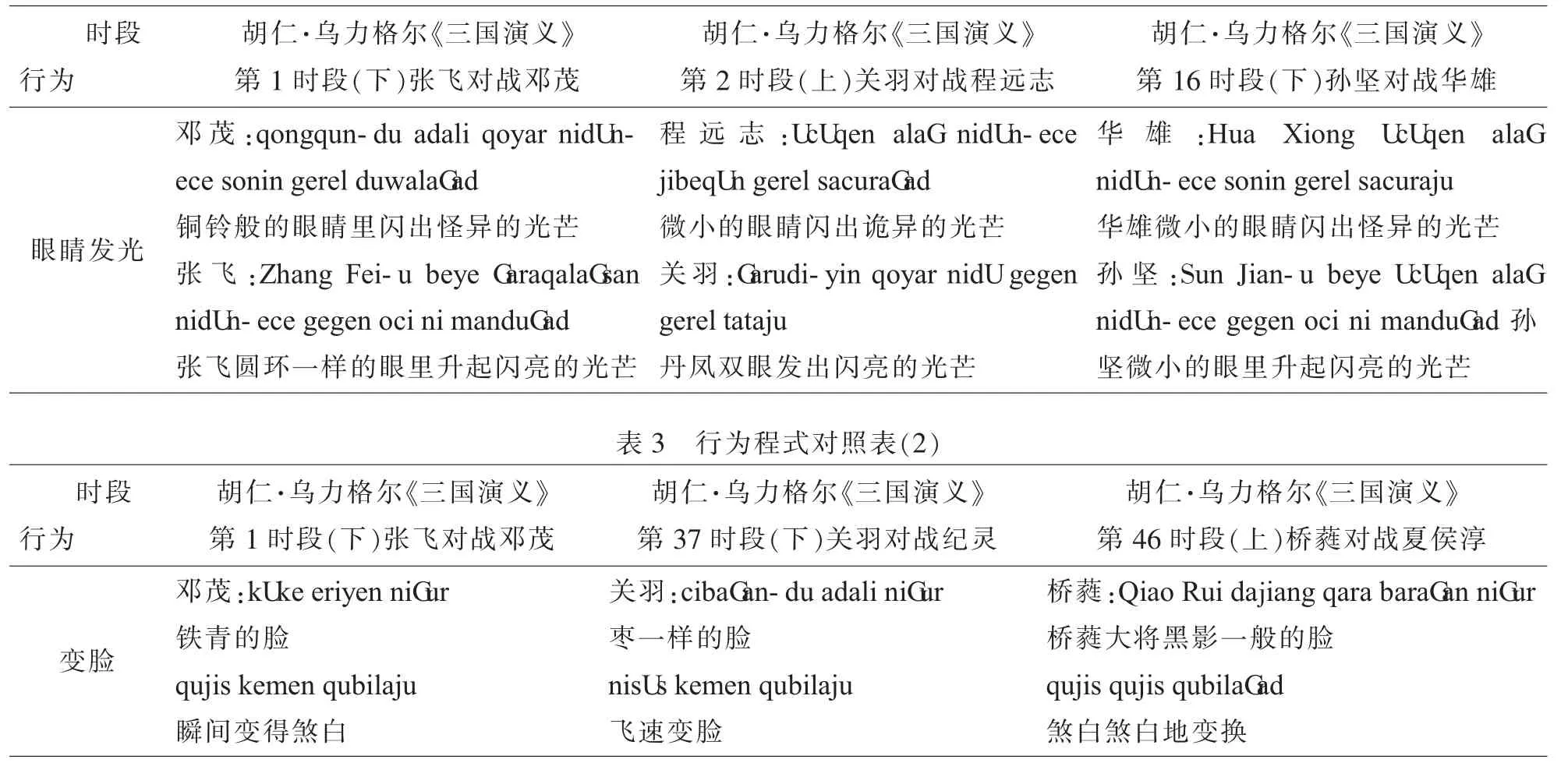

在将军披甲戴盔准备就绪之后, 就是胡仁·乌力格尔演述里较为吸引受众的将军交手对战环节。这个环节中的人物动作复杂且繁多,听起来热闹非凡。 布仁巴雅尔会按照一定的顺序,使用早已准备就绪的行为程式,描述英雄交战的场景。 尤其是在人物的面部表情变化和对话方面,布仁巴雅尔建构的诗行高度一致。 在面部表情方面,布仁巴雅尔为人物设定了“眼睛发光”和“变脸”的行为程式,具体表现为, 布仁巴雅尔经常会使用“杀气的眼神”和“凶狠的脸色” 等行为程式描述交战的两位英雄的面部表情。 下面是从三个时段里截取的关于“眼睛发光”和“变脸”的诗行。

从表2 可以看出,布仁巴雅尔在演述“眼睛发光”这一动作时,对正反派人物使用了具有褒贬之分的修饰语。邓茂和程远志是《三国演义》里起义造反的“黄巾军”成员,华雄是逆贼董卓的随从,布仁巴雅尔对这三个人的眼“光”进行修饰时,选择了“sonin(怪异)”和“jibeqUn(诡异)”这两个贬义词,使用的动词也是中性的 “duwalaGad (闪烁)”和“sacuraGad(闪烁)”。 而对正面英雄人物关羽、张飞和孙坚的描述中,选择的是“gegen oci(闪亮的光芒)”和“manduGad(升起)”这类具有褒义的字词。无论是正面还是反面人物, 布仁巴雅尔都使用了“眼睛发光”这一个行为程式。布仁巴雅尔在演述时以人物的善恶之分选择不同情感色彩的修饰语和动词,帮助受众辨别敌我双方的同时又丰富了程式的内容。

表2 行为程式对照表(1)

在描述对战双方的眼神变化后,布仁巴雅尔会继续描述交战双方变化的脸色,向受众传达出人物进入作战状态的讯息。 从表3 列举的三个时段“变脸”行为可以看出,布仁巴雅尔反复使用“qujis(煞白)”作为修饰语,并和特定动词“qubilaju(变化)”搭配。 除了上述的两个必备的搭配词,布仁巴雅尔在演述时还会根据人物的外貌特点使用恰当的描述词。 邓茂、关羽和桥蕤分别为“kUke eriyen niGur(铁青的脸)”“cibaGan-du adali niGur (枣一般的脸)”和“qara baraGan niGur(黑影一般的脸)”三种不同的肤色,但在变脸时都会转向“qujis(煞白)”这一状态,强调他们神经紧绷,进入注意力高度集中的作战状态。这种行为程式也会带动受众随着人物的面部表情变化一同进入作战时的紧张状态,为他们接下来的胜负悬着心,迫不及待地想了解之后的进展。

胡仁·乌力格尔《三国演义》里人物的行为与故事的发展紧密相关,这些也牵动着受众的心。 布仁巴雅尔在胡仁·乌力格尔《三国演义》里使用了许多行为程式,其中反复出现的特定动词词汇形成了一定的记忆点,在他的演述过程中起到了“提词本”一样的作用,同时也帮助受众因感受到生动的故事情节而渐入佳境。

四、结语

作为中国古典小说四大名著之一,《三国演义》有着极高的文学水平和艺术成就,其中塑造的经典人物和创作的故事情节深刻影响了中国人的思想观念。胡尔奇布仁巴雅尔面对这部在中国文学史上具有极高地位的文学作品,没有选择单一模式化地将它复述给受众, 而是结合多年来的演述经验,调动脑海中形成的有关程式, 融合本民族的叙事传统对其进行了再创编。 程式是反复出现且具有稳定性的段落或词组, 但这不代表它是一成不变又单调的词句。 胡尔奇布仁巴雅尔在演述时会根据不同对象和场景的变化进行调整, 其中包括增加诗行、 删减语句和调整顺序等方式。 这种不断变换、加工的方式也丰富了胡仁·乌力格尔《三国演义》的描述,使得故事里的人物、事件、场所等一系列元素都有了各自相应的特色,有助于加深受众的印象。

胡尔奇布仁巴雅尔的演述之所以被广大受众所青睐,正是因为他运用了丰富的程式,展现了他富足的词汇量和风趣幽默的演述风格。他的徒弟甘珠尔等人也沿袭了这一演述风格, 继续在胡仁·乌力格尔的演述里使用大量的程式以构建故事框架。口头艺术的即时性考验着胡尔奇的记忆力和技巧,程式的出现不只是为了帮助胡尔奇串联起记忆框架, 更会促使他们在此基础上倾泻出更精彩的诗行。 因此,布仁巴雅尔对程式的熟练运用也为后来的胡尔奇提供了较好的范本, 在胡仁·乌力格尔演述史上有着举足轻重的作用。