清水江流域的考古发现与研究

管庆鹏 潘梅

摘 要:清水江流域的考古是贵州考古学发展的重要组成部分。就田野考古的深度和出土实物资料的研究来看,清水江流域的考古整体上处于方兴未艾的阶段。其文化遗存的特征主要受到来自湖南地区的影响,并保持着自身的独特性。清水江流域的考古促进了贵州考古学的发展,为建立和完善贵州史前考古学文化序列,以及高庙文化的传播范围提供了实物证据。

关键词:清水江流域;考古史;高庙文化

中图分类号:C952 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2023)04 - 0106 - 09

在中国考古史研究中,区域考古史的兴起备受学界的关注。虽然研究者的学术兴趣和研究风格有所不同,但都关注考古发掘的历程与实物资料的研究。近年以来,研究者在区域考古史方面有不少新的进展,但仍有很多值得探讨的空间。既有的考古史研究成果关照到宏观的叙述,却忽视了微观的阐释;注重整体性,但忽视了区域的差异性。因此,区域考古史的研究无疑有助于加深我们对考古史的认识。基于前人的研究,文章从考古史的视角,就清水江流域内的古遗址、墓葬的调查与发掘进行梳理,并探讨考古材料所反映的相关问题。需要说明的是,文章研究时间从民国时期开始,止于2020年,但涉及具体出土遗存讨论时,则使用考古学年代。恳切希望方家给予指正。

一、田野考古发掘前古物的发现

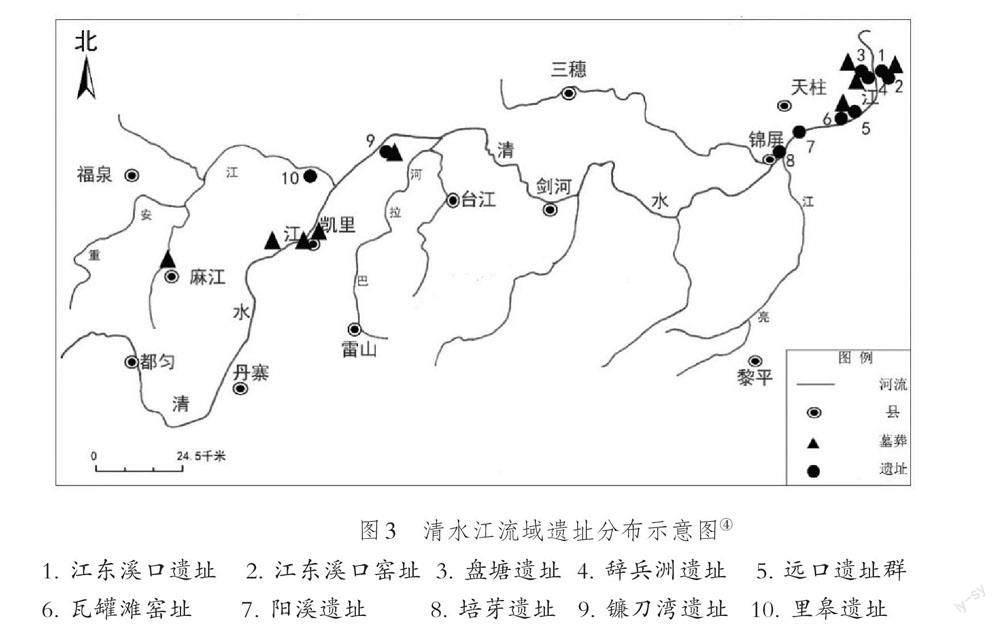

清水江位于贵州省东南部,其源始于都匀境内,流经都匀市、麻江县、凯里市、台江县、剑河县、锦屏县、天柱县等政区,入湖南省境内称沅江。民国时期,清水江流域发现“雷公山残碑”引起了金石学家的关注。1956年修建黔桂铁路时,贵州省博物馆在麻江县谷峒坟山脚清理了首批明代土坑墓,标志着清水江流域考古的开始1。自此之后,贵州省文物考古研究所2在清水江流域发掘十余处早期文化遗存,以及不同时期的墓葬27座,为构建贵州考古文化发展脉络提供实物资料。

关于考古史研究的范围,阎文儒认为:“不仅限于旧日的金石学,也不限于近百年来的发掘报告,历代对物质文化遗存的认识和重视、搜索和保护,也都应列入考古学史的范围以内。”1就清水江流域而言,考古史的范围主要包括金石学与物质文化遗存。随着近代考古学思潮在中国的传播和早期考古活动的展开,使得宋代以来的“金石学最终汇入考古学中,成为近代科学考古学的一部分”2。在1949年之前的中国考古史中,安阳拥有特殊的地位。而安阳考古之外,吴金鼎等人在云南省苍洱境内的调查与发掘成了中国考古学上一个全新的尝试3。可见,近代考古学已经影响到西南地区。另外,1943年贵州省安龙县名胜古迹保管会组织挖掘“三王子”墓4,则是近代田野考古实证主义传播到贵州具体的案例。

民国时期,清水江流域的古物引起了金石学家的关注。民国《贵州通志》记载:

雷公山残刻一 存

雷公山残刻二 存

按以上二石皆出雷公山,发现之时颇不同。其一,在民国四五年间。其二则民国三十年,字体并难识,未能遽断时代,然绝非元以后物,故附于此5。

方志编纂者称民国时期共发现两块雷公山残刻,时间分别在民国四五年间(1915 - 1916年)和民国三十年(1941年),残刻以石质为载体,字体难以释读,绝非元代以后之物。后世研究者认为,残刻是碑铭残片,故称“雷公山残碑”6。

关于残刻二的发现有着相对丰富的情境信息。1941年罗友梅奉命到雷公山考察物产,在雷公坪的荒土中意外发现残刻二,并对残刻字体进行了探究。罗友梅云:

民国三十年奉命赴雷公山考查物产,于十一月出发,经□(镇)山台拱至鸡讲(现改西江),由鸡讲至雷公山约二十余华里,攀藤附葛,尽二日之力而达雷公坪。坪位于雷公山之顶,咸同间为苗匪盘踞,建有房屋百余栋,可容数千人居住,并筑有诸葛台,闻係发号施令之地,后经数载征伐,始告平息。今则荒烟蔓草,破瓦颓垣,所谓诸葛台,不过黄土一坏而已。在荒土中得残碑一块,字体奇异,不类汉字,亦非苗文,而笔法苍劲,近于汉魏,遂命工扬取以供研讨云7。

雷公坪位于雷公山顶,咸同年间为张秀眉等占据,正南面遗留有“点将台”,是否为咸同年间所建尚无定论8。关于残刻,罗氏认为是残碑,且“字体奇异,不类汉字,亦非苗文,而笔法苍劲,近于汉魏”。雷公山残刻字体奇异,至今仍不能断代和识别。两年后,杨西横在“孔明碑”的拓片上亦提到雷公坪的“石碑遗址”9,但未探究其年代以及内容。新中国成立后,雷公山残刻被文物收藏者捐贈贵州省博物馆,上残刻5个字,如图1所示10。雷公山残刻因缺乏纪年和可比对的字体,在断代方面未能达成共识。但雷公山残刻的发现,表明清水江流域的古物进入研究者的视野,为今后清水江流域的考古调查与发掘奠定了基础。

二、方兴未艾:考古发掘的历程及其原因

麻江县谷峒坟山脚土坑墓的清理,标志着清水江流域考古的开端。1956年修建黔桂铁路时,在麻江县谷峒火车站遇外挖出一面铜鼓(图2)。随后贵州省博物馆筹备处立即派陈默溪、熊水富等前往发掘,清理竖穴土坑墓7座(M1—M7),出土铜手镯、铁匕首和珠饰等随葬品。经对器物的观察,初步判定墓葬年代为明代1。麻江县谷峒出土的铜鼓形制独特,研究者称为“麻江型”铜鼓,因而在铜鼓研究中具有标尺性的作用。

1970年代以来,地方文物部门在清水江流域零星发现一批文物,逐渐改变黔东无古可考的现状。1972年锦屏县水泥厂在敦寨北麓采矿时,意外发现石斧1件2。4年后,黎平县文物部门在和平村发现汉至南宋时期的古代铜钱,共38种74式3。1980年黎平县德凤镇在基建过程中发现发腾蛟墓碑,并出土墓志。次年4月,黎平县洪州区发现元代银器26件。1982年,天柱县高酿村民潘泽宗挖出“青龙刀”一把,刀面铸文“嘉庆二年造”4。1989年,在锦屏县三江镇平金村发现一批青铜器,共8件,包括剑3件,矛1件,镞1件,钺2件,锄1件。熊水富说:“在原出土青铜器的河床内,又出土了一批西汉时期的铁斧、刀等,还有一柄典型的战国青铜剑,亮江上游隐江地点也发现了青铜器。”5后期调查证实该地区确实存在大量的青铜器。1992年凯里市村民挖掘屋基时,发现4座明清时期的墓葬,出土铜器、珠饰和的货币等器物。1993年修建凯里市民族宾馆周围的道路时,发现2座石室墓,并在墓室北端壁外发现陶罐2件。同年3月,在凯里市金井村意外发现1座石棺墓,出土陶器、瓷片。是年6月,天柱县白市发现一批新石器时期的石器6。以上器物和墓葬的发现,为我们认识清水江流域的文化提供了线索。值得注意的是,清水江流域内首次发现青铜器的出土以及新石器时期的遗物,逐渐改变了人们对黔东南考古的认知。

随着国家西部大开发战略的深入,清水江流域的考古迎来了新的机遇。2004年为配合清水江流域水电站的建设,贵州省文物考古研究所首次大规模对托口、白市、挂治等水电站周边文物进行系统的调查,“共发现14处遗址,上百处桥梁、碑刻、民居建筑”7。2009至2011年贵州省文物考古研究所和四川大学考古系发掘了天柱县辞兵洲、盘塘、溪口、坡脚、鸬鹚、月山背以及锦屏县坪镇阳溪、潘寨、培芽等遗址。其中溪口遗址位于天柱县江东乡,发掘面积约240平方米,文化堆积分为商周、宋元和明清三个时期,且以商周时期遗存为主。商周时期遗迹有“房址10座、灰坑8个、灰沟1条、窑址2个、墓葬3座、活动面4个”1。遗物包括石器、陶器和铜器等。据碳十四测年,该遗址的第⑧、⑦层的年代在公元前1770 - 公元前820年之间,即商代早中期到西周中晚期。另外,贵州省文物考古研究所还发掘了江东溪口窑址,出土了大量的瓷器,以青釉为主,黑釉、酱釉次之2。瓦罐滩窑址位于天柱远口镇,发掘面积232.5平方米,清理灰坑14个、灰坑3条、龙窑1座,出土完整或可复原的瓷器3100余件,以及大量窑具。窑址年代为元代,“是贵州经科学发掘的第一座窑址,出土瓷器种类之广、数量之多,在本省境内首屈一指”3。可见,这次发掘的遗内容丰富,类型多样。

2018年以后,清水江流域的考古呈现由下游向上游地区转移的趋势。如图3所示,清水江上游发掘的遗址有里皋和镰刀湾遗址。其中里皋遗址分布在清水江支流重安江西岸台地上,地层堆积达9层,包括商周、明清等时期的文化遗存,出土典型器有花边口沿器、小平底罐,陶器饰有绳纹、方格纹等。镰刀湾遗址因简报未公布,具体情况不详。可见,清水江流域的考古发展不平衡的现状有所改变。事实上,这种改变仍是受上游地区水电站建设的影响。

清水江流域的考古发展与现代自然科学技术的进步密不可分。贵州省文物考古研究所在田野发掘方面,采用地层学,全站仪、筛选、浮选法等考古学技术与方法,确保了发掘工作更具有科学性。溪口遗址测年数据的公布,标志着清水江流域考古断代工作有新的突破,为同时期遗址断代提供了标尺的作用。另外,从清水江流域考的考古人员来看,除贵州省文物考古研究所外,还有四川大学和中山大学等考古人员的加入,使得清水江流域考古调查、发掘等工作更为专业。可见,以上考古技术与方法的运用以及考古人数的增长,反映清水江流域考古进入新的发展阶段。

清水江流域的考古虽取得可喜的成果,但发展较缓慢。究其原因,笔者认为有三方面值得重视。首先,清水江流域人类遗存量的田野调查深度阻碍了考古的发展。清水江流域长期处于边地,文献阙载,导致了人们对其历史遗存缺乏整体性的认知。1989年锦屏县三江镇平金村发现首批青铜器,引起了考古学者的关注。尽管如此,当时人们并不清楚清水江流域人类遗存的数量。直到2004年以后,为配合清水江流域水电站的建设,贵州省文物考古研究所开始大规模对托口、白市、挂治等水电站周边的文物进行田野考古调查,其调查结果打破了人们对清水江流域人类历史的认知。由于贵州省文物考古研究所的田野考古调查主要集中在河流阶地,且呈现出线性分布的特点,因此河流阶地之外的人类遗存仍不清楚。其次,清水江流域的考古朝边缘化发展。贵州境内人类遗存的分布不均衡,就史前遗址而言,集中分布在乌江流域。尽管其它流域略有分布,但遗址数量、文化内涵丰富程度等方面都赶不上乌江流域。因此,乌江流域长期主导着贵州考古学的发展方向1。随着贵州基建的深入,各流域的考古虽在线性方面有了延伸,点层面有了积累,但仍然无法改变贵州考古发展不平衡的现状。而这种现状的存在,促使清水江流域的考古朝着边缘化发展。从某种程度上来讲,清水江流域考古的发展完全是基建推动的产物,这种依赖基建推动发展起来的流域考古又将受到该流域经济发展的限制,一旦基础建设项目结束,又将回归缓慢或暂停发展的状态。最后,国家文物政策的推行也影响着清水江流域考古的发展。清水江流域经历三次文物普查,但效果并不理想,尤其早期遗址的调查方面比较薄弱。当然不可否认的是,以上遗址的发掘为我们了解清水江流域早期人类的历史提供了证据。

三、实物资料与相关问题的讨论

前文我们梳理了清水江流域考古的历程及其发展迟缓的原因,接下来就实物资料所见早期清水江流域人群的生计、社会互动和葬俗以及青铜器来源等问题进行探讨。

(一)新石器时代清水江下游地区人群的生计与社会互动

新石器时代,狩猎和采集是清水江流域人群的主要生计方式。清水江流域位于沅水上游河段的地区,崇山峻岭,河谷纵横,气候湿润,植被葱葱。在这种环境中,早期人群的活动主要被限制在河流阶地上。清水江流域植物种类繁多,蕴含着丰富的自然资源。除植物资源外,水产资源也是早期人群生活的重要资源。清水江流域的渔产资源在现代社会里仍然是重要的副业。考古表明,清水江流域史前时期的遗址集中分布在江水两岸的台地上,说明河流阶地成为当时人群生产生活的主要场域。辞兵洲、阳溪等遗址的早期地层的石器原料主要来自江滩的砾石,石器类型多砍砸器,体形硕大,制作粗犷,说明这些工具有可能与狩猎和采集有关。这些遗址稍晚的地层出土了磨制石器,数量相对较少,类型有斧、凿和锛等。新石器时代晚期,有些遗址的石器逐渐趋于小型化,石片增多,加工技术趋于复杂。尽管如此,清水江流域石器工业仍属于典型的南方地区的砾石石器工业传统,在形制方面与湖南沅江流域史前遗址的石器工业有着较多的联系1。盘塘遗址的房址为排洞式建筑,柱洞直径20厘米,平面略呈长方形,面积较小,室内未发现长期烧火的灶,表明该房子是一种临时性的住所。此外,该流域的考古至今尚未发现大型聚落遗址和从事农业生产生活的证据,至少农业在新石器时代的清水江流域不占主导的经济地位。在溪河的环境中,或许渔猎、采集是比农业更为可靠的生计。

清水江流域人群與高庙文化时期人群的互动。清水江与沅水同处一条河流,地貌特征均为山地与河谷相间。从清水江流域史前遗址文化特征来看,主要受到来自沅水地区高庙文化的影响。高庙文化是一支分布在以沅水中上游为中心的史前文化,该文化下层出土相当数量的夹砂陶、少泥质陶,器类有釜、罐、钵等,纹饰以戳印篦点凤鸟纹、兽面纹等颇具特色2。清水江流域的盘塘遗址出土相当数量的夹砂陶,其中陶色主要有灰褐、红褐、灰黑,纹饰有戳印篦点凤鸟纹、凤鸟纹、兽面纹等。又坡脚遗址09TPIT0301的第⑤、⑥层为新石器时代文化堆积,也包含较多夹砂陶和石器。陶色有红褐、灰黑、黄褐、灰白等种颜色。陶器表面饰绳纹、弦纹、兽面纹以及各种形制的图案。有研究者指出,坡脚遗址“无论陶质、器形与纹饰风格,均与高庙文化的中晚期遗存完全一致”3。很显然,清水江流域的史前遗址,无论陶质、纹饰、器类、陶色,还是纹饰风格、制作工艺等方面均受到高庙文化的影响,说明两者之间有考古学文化上的共性。因此,清水江流域的人群与高庙文化时期的人群存在互动的关系,使得清水江流域的人文生态得到不断的变迁。

(二)清水江流域的青铜器来源之谜有望被揭开

关于清水江流域青铜器的来源,无非本土生产和外来流入两种情况。清水江与沅水流域是一个被群山所环抱,且相对封闭的自然地理单元。历史上,清水江流域曾被视为蛮夷之地。旧石器时代晚期以来,清水江流域就有着人类在此繁衍生息,并与沅水流域的人群有着密切的联系。这种互动到新石器时期较为明显,至商周时期以后较之前更为广泛和深远。事实上,这种互动关系在考古学上得到了证实。坡脚遗址清理了两座长方形竖穴土坑墓,出土两件滑石璧,在质地、纹饰方面与湖南同时期墓葬所出的滑石璧有较大的共性(如图4所示),足见清水江流域的葬俗受到湖南地区的影响4。清水江流域的青铜器“它包括有巴、楚和百越等其他族群系统的青铜文化特征”5,有可能是随着战争流入清水江的6。因此,不可排除清水江流域所见的青铜器有外来的可能性。

清水江流域的青铜器出自本土的可能性较大。关于锦屏县出土青铜器的文化特征,熊水富指出:“它的纹饰在滇文化和夜郎地域同类器物中见不到,也没有巴蜀纹饰的特征,说明这是自身特点,是地域性的一种文化现象。”1清水江流域所见到的青铜器多系征集或意外发现2,并非考古发掘所获,因此缺乏明确的地层关系及其标尺物。但是,随着清水江流域考古的深入,贵州省文物考古研究所在天柱溪口遗址出土一定数量的青铜器,且地层关系明确,为判定青铜器的来源提供了依据。另外,贵州省文物考古研究所在清水江上游地区的考古发掘有望为我们揭开青铜器来源的问题。

(三)战国至秦汉时期的墓葬与葬俗

目前,清水江流域经考古发掘的墓葬地点共有8处(如表1所示),分别是麻江县谷洞,凯里市鱼洞村、凯里市区、凯里市炉山,天柱坡脚遗址、溪口遗址、盘塘遗址、辞兵洲漆树脚遗址等。其中清理墓葬共27座,墓葬形制有长方形竖穴土坑墓、竖穴土坑墓、石室墓,以长方形竖穴土坑墓为主,多数墓葬无葬具和葬式不明,随葬品数量较少。墓葬年代最早为战国时期,最晚为清代,以明代墓葬居多,其次战国至秦汉,再次宋代,清代仅1座。部分墓葬的清理多系偶然性发现,因缺乏科学的编号和田野考古的规范意识,致使墓葬信息多有不全。但是,战国至秦汉时期的墓葬在探索清水江流域早期丧葬文化方面尤为重要。

战国至秦汉时期,清水江流域的丧葬习俗受到来自湖南地区的影响。清水江流域发掘战国至秦汉时期的墓葬共6座,集中分布在下游地区,墓葬形制主要以长方形竖穴土坑墓为主,随葬较少的器物。坡脚遗址发掘墓葬2座,较为典型3。M1为长方形竖穴土坑墓,墓向为东南西北向,墓坑长3.35、宽2.48、深1.8米。墓壁较为规整,未见明显的加工痕迹。然而在接近墓底的四周有可见黑色粉末,发掘者推测为木质葬具的痕迹。墓底两端发现两条承托葬具的枕木沟痕,其枕木沟长2.2、宽0.2、深0.07米,且墓底和枕木沟内均涂抹厚2 - 3厘米的青膏泥。在墓坑底部西侧枕木沟之上出土滑石璧1件。M2形制大致与M1相同,墓底也发现枕木沟痕和青膏泥,且墓坑底部东南部亦出土滑石璧1件。既有的研究表明,墓底涂抹清膏泥和葬具下置枕木的习俗在同时期的湖地区墓葬中较为常见,主要分布于湖南湘西、长沙等地区1。湖南沅陵窖头木马岭墓区共清理汉代墓葬36座,其中有2座墓出土了滑石璧,说明滑石璧的葬俗曾流行于湘黔地区2。除此之外,在两汉时期西南地区的一些汉墓中也发现使用白膏泥的情况3,说明汉代墓葬使用白膏泥的习俗是一种普遍的现象。

四、清水江流域考古活动的影响

清水江流域的考古活动丰富贵州东南部地区的历史文化内涵。明清以来士人常叹:“黔省开辟较迟,文献阙略。”1随着贵州考古的发展,以往阙略的历史得到了较大的改观。清水江流域的考古相对其他流域而言较为薄弱。2009年以来,清水江流域发掘了天柱辞兵洲遗址、溪口遗址、盘塘遗址等,从而改变了黔东考古的现状,弥补部分“文献阙略”的历史。其中,天柱辞兵洲遗址的发掘,直接将清水江流域的历史推到旧石器时代晚期。以上遗址出土大量地石器、陶器、瓷器等实物资料,为了解清水江流域史前时期的人类历史提供实物证据。此外,清水江流域的考古还发掘了新石器时代到商周时期的房址11座以上,并出土一些生产工具、渔具等,有助于了解早期人群的生产生活。可见,清水江流域的考古丰富了历史文化的内涵。

清水江流域的考古为建立和完善贵州史前考古学文化的序列提供材料。清水江流域的考古成果集中在史前阶段,对建立和完善贵州史前考古学文化序列具有重要的价值。阳溪遗址是贵州首次发现的旧石器时代河流阶地遗址,它实证了贵州旧石器时代的人类并非都居住在洞穴,改变了人们对旧石器时代人群生产生活的认识。清水江流域的考古表明,史前遗址基本位于河流阶地,说明当时的人群主要在河流阶地上繁衍生息和生产生活。另外,清水江流域的石器工业在新石器时代延续和发展了南方地区旧石器时代砾石石器工业的传统,与同时期贵州其他地区相比,它在制作石器技术方面又略有不同。但是,它与湖南沅江流域史前的石器工业有着密切的联系2,说明两者之间的人群存在互动的关系。

清水江流域的考古为高庙文化的传播及其区域文化的特点提供材料。清水江流域考古对高庙文化分布范围和意义具有重要的价值3。在陶器制作工艺方面,清水江流域的陶器受到来自湖南地区强势的高庙文化所影响。然而,高庙文化向清水江流域的传播过程中所表现的物态形式却存在着区域性的差异。这种區域性的差异与当时清水江流域的自然环境,经济形态以及人的能动性有关联。清水江流域的人们选择性的接受高庙文化的元素,从而塑造了自身的文化特点。可见,清水江流域史前遗址的发掘,有助于认识高庙文化的内涵和对外传播的历史脉络。

总言之,民国时期“雷公山残刻”的发现,引起了金石学者的关注。直到1956年,麻江县谷峒坟山脚墓葬的清理,标志着清水江流域考古的开始。21世纪初,清水江流域的考古获得前所未有的发展,但整体上仍处于方兴未艾的阶段。其原因与清水江流域的人类遗存量,田野考古调查的深度以及国家政策有关。然而出土实物资料表明,清水江流域的石器工业、陶器制作工艺、丧葬习俗等方面受到来自湖南地区的影响,同时又保持了自身的特点。清水江流域的考古丰富了贵州历史文化的内涵,为完善贵州史前考古学文化序列以及高庙文化的传播提供实物证据。积极推进清水江流域田野考古工作的深入,有助于阐释中华民族多元一体文化格局形成的历史进程。

[责任编辑:龙泽江]