知识产权强国建设中专利质量源头提升研究

王国太

(新疆生产建设兵团知识产权局,新疆 乌鲁木齐 830017)

0 引言

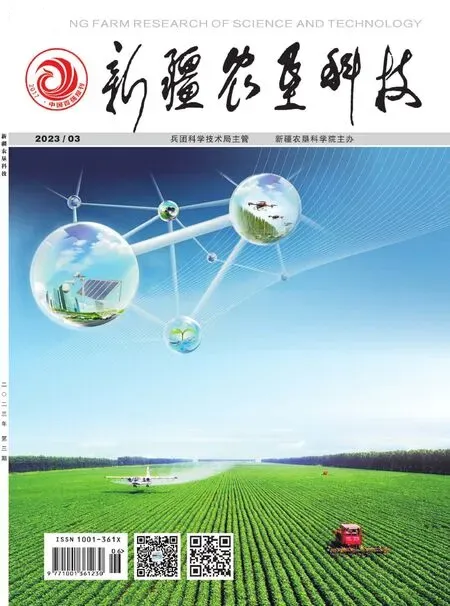

近年来,随着知识产权战略的持续推进,我国科技创新能力不断增强,专利申请一直处于世界领先地位,2011—2021年世界五大知识产权局专利申请趋势如图1所示,我国也被世界知识产权组织称为“全球专利申请的最大发源地”[1],但是随着专利申请量的居高不下,我国专利发展出现了“重申请轻实施”“重数量轻质量”的局面[2],“专利泡沫”“问题专利”“专利创新假象”等问题也层出不穷。同样,发达国家也面临着专利低质量化的窘迫,为实现专利质量的提升,美国2020年通过更新和改进审查过程来提升专利质量[3],韩国通过出台《增强标准专利竞争力方案》来提高专利申请质量,日本政府提出了国内专利发展理应注重质量而非数量的优化建议[4]。

图1 2011—2021年世界五大知识产权局专利申请趋势

2020年11月,习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时指出“我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,知识产权工作正在从追求数量向提升质量转变”[5]。为缓解“重数量轻质量”现象和提升专利质量,我国不断推进知识产权强国建设,先后出台了包括《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》在内的多份知识产权纲领性文件,确定了知识产权“质量引领”“质量优先”的基本原则,科学设置了“每万人口高价值发明专利拥有量”“专利密集型产业增加值”等重要指标。专利作为知识产权强国建设的主要内容,专利质量提升势在必行,尤其是专利质量源头提升更是不容忽视。

1 专利质量的概念及相关理论

1.1 专利质量的概念

近年来,随着科技的不断进步,专利质量已经深入人心,越来越多的专家和学者开始注重对专利质量的研究。国内专家大多数从专利的基本特征和生命周期出发对专利质量进行解释,刘立春[6]认为专利质量是评价被专利保护方案价值的重要指标;冯俊杰[7]在对高质量专利解释的基础上,认为专利质量是由创新主体、代理机构、专利审查部门等共同决定的;许玉珍[8]等提出专利质量主要是指对专利的保护程度;张烨然[9]指出专利质量主要体现在专利新颖性、创造性和实用性的先进程度;封丽[10]等人从专利申请流程出发,指出专利质量呈现多维性,受技术活跃程度、技术本身水平、研发投入、市场环境等多种因素影响。国外学者更多的是从专利引用和专利效益进行定义,Atallah[11]等认为可以通过专利引用来衡量专利质量,专利引用的次数越高,专利质量就越高;Tseng[12]等提出了从专利数量、专利引用加权和创新范围三个维度去衡量企业的专利质量;Sehankennan[13]等指出作为一种垄断的权利,专利质量最主要是由专利转化的经济利益来决定。

综上所述,国内外学者对专利质量的概念还未形成统一的认识,从专利申请的责任主体而言,专利质量是由创新主体、专利代理机构、政府部门等多个主体共同来决定。

1.2 相关理论与研究

木桶效应最早是由管理学家彼得所提出,也称“短板效应”。通常是指一个由多块木板组装成的木桶,其储水量往往由最短的木板所决定。同理,专利质量是由创新主体、专利代理机构、政府部门等多个主体共同所决定,在专利产生过程中任何一方出现短板都会对专利质量产生影响。因此,专利质量提升符合木桶效应。

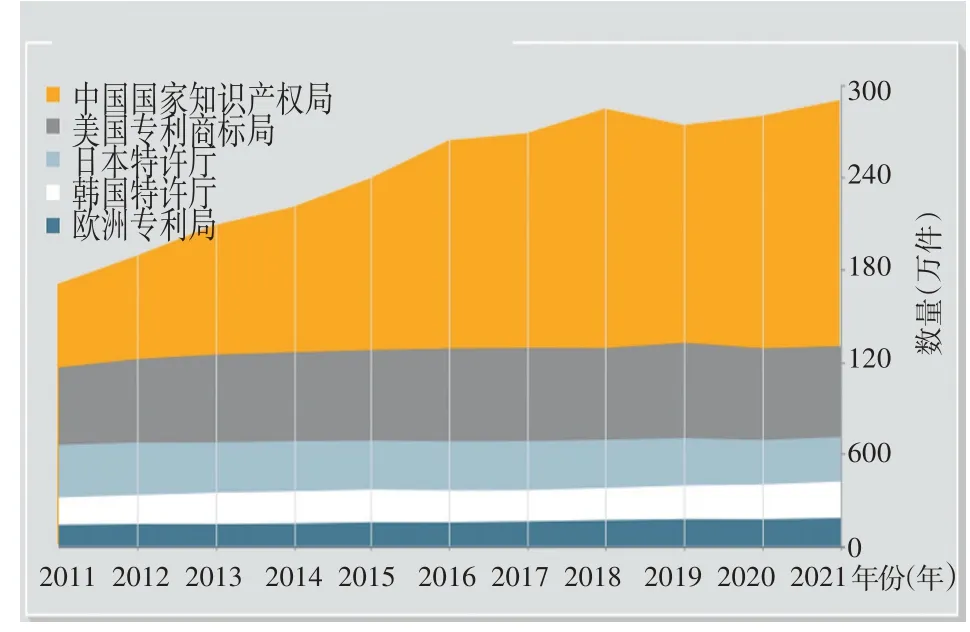

1966年,哈佛大学教授Raymond Vernon首次提出了产品生命周期理论,根据商品产生到消亡的流程,将其分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在产品生命周期理论的基础上,Ernst[14]等认为专利生命周期与产品技术生命周期相比较为相似。因而,如图2所示专利产生的源头主要是指专利生命周期的导入期,主要包括了从创新构思到专利授权前的所有流程。

图2 专利生命周期的四个阶段

综上,专利质量提升应遵循木桶效应和生命周期理论,既要找准影响专利质量提升这一“木桶”的短板,也要抓好专利生命周期“导入期”这一关键点。现阶段对专利质量提升的研究,呈现多维性:杨宝杰[15]从专利政策、专利代理、专利认识三个方面对专利质量进行研究;贺志丽[16]等从专利申请、专利代理和专利政策三个维度对专利质量进行探讨;肖龙飞[17]等提出通过构建“高校科研团队+政府部门+专利代理机构”来提升专利质量的建议;封丽[10]等从法律、经济、技术和战略四个层面进行了研究。纵观国内学者对专利质量的研究成果,源头治理对于专利质量的提升至关重要。因此,本文将站在前人研究的基础上,就专利质量源头提升进行研究。

2 现阶段影响专利质量的主要因素

专利质量是由创新主体、政府部门、专利代理机构等多元主体共同决定。从源头治理的视觉来看,现阶段影响专利质量的主要因素有:创新主体创造能力不足、专利申请目的呈现多元化、专利申请阶段服务偏少、代理机构缺乏主人翁意识。

2.1 创新主体创造能力不足

企业是科技创新的重要组成部分,也是专利产生大户。创造能力不足主要表现在以下几个方面:一是创新投入不足。近年来由于受疫情影响,很多企业注重于保守经营,对科技创新的投入力度逐步较少,在一定程度上制约了企业的创新。图3为2017—2021年间创新主体专利研发成本投入情况,500万元以上的中大额投入呈现先降后稳的趋势,且占比较低。由此可见,企业的科研投入中大额投入相对较低。二是激励机制缺位。有些创新主体的研发人员长期从事于日常工作,思维相对固化,对现有技术和前沿科技掌握不够,所提交的专利容易出现结构复杂化、功能简单化的情况,再加上企业职务发明的激励机制的不完善,使得科研人员缺乏积极性,制约了企业的技术改造与研发工作。三是协作力度较弱。部分企业自身专利技术水平有限,缺乏核心竞争力,但依旧对协作研发的重视程度不够,同高校、科研单位、产业链前后端企业等具有较强研发能力的合作相对较弱。据统计,2021年我国企业合作研发获得的专利仅占5.7%[18]。四是创新主体非正常专利申请量依旧较大。2021年,地方知识产权系统共接收了国家知识产权局移交的81.5万件非正常专利申请,比例高达专利申请总量的15.54%,非正常专利申请既制约了创新主体的发展劲头,同时也造成创新主体科研资源的浪费。

图3 2017—2021年创新主体专利研发成本投入情况

2.2 专利申请目的呈现多元化

专利申请的目的:对创新主体而言是为了保护创新者的合法权益,对整个社会而言是为了鼓励创新,对国家来说是为了促进科技进步提升综合国力。为了鼓励创新和促进经济发展,地方政府与相关部门积极采取有效举措对发明创造予以不同程度的政策支持。但是部分申请人对这些举措进行了误读,形成了“为了专利而专利”的不良局面,如部分申请人为了获得专利奖补资金和专利“光环效应”而申请专利;企业骨干和高校老师为了评审职称和获得科研项目而提交专利;企业为了招投标和认定高新技术企业而申请专利。因此,专利申请目的的多元化,阻碍了专利政策的有效实施,违背了专利制度设立的初衷,严重影响了专利的质量。

2.3 专利申请阶段服务偏少

知识产权公共服务具有普惠性、公益性、多元性和多样性等多种特性,贯穿于专利创造、运用、保护和管理全过程,有力地促进了知识产权强国建设的推进。然而,现阶段专利方面公共服务更加倾向于专利运用、保护和管理方面,如进行专利价值评估、专利权评价、专利转化运用、专利质押融资、专利分析预警、专利权保护、非正常专利核查、专题数据库建设和企业贯标等。而专利创造阶段的服务也主要集中于专利代理服务,相对而言在专利申请前的公共服务偏少。据统计,2019年我国专利权人所获得的服务中专利代理服务占比为46.85%[19]。专利公共服务的“头轻身子重”,容易造成行政资源的分散和非必要浪费。每年巨大的专利申请量使得专利审查员捉襟见肘,也给审查工作增加了难度。非正常专利申请的核查也让整个知识产权系统动员了很多人力和物力,造成了行政资源的非必要浪费。由此可见,对专利申请这一源头开展公共服务的必要性。

2.4 代理机构缺乏主人翁意识

专利代理机构是创新主体与审查部门沟通的桥梁,在知识产权强国建设中应以“主人翁”意识开展专利代理服务。图4显示,近年来我国专利代理机构呈增长趋势,2020年底已达3 253家,专利代理机构代理的专利数量已接近专利申请总量的76.8%[20]。但是不规范代理行为仍时有发生,部分代理机构对国家的最新政策了解不深,内部管理制度不完善,一味的追求代理数量和经济效益,代理产生了很多一文不值的垃圾专利,严重制约了的技术创新,更有甚者进行专利重复、抄袭、捏造或开展无资质专利代理。代理机构代理的非正常专利申请依旧较高,2020年有1 400余家代理机构参与非正常专利申请代理,占比43.04%。在知识产权强国建设进程中,部分代理机构依旧缺乏鼓励创新和维护合法权益的“主人翁”意识。

图4 我国专利代理机构数量情况

3 专利质量源头提升的路径

知识产权强国建设中,控制好专利产生的源头,对专利质量提升至关重要。同时,专利质量源头提升也不是创新主体一方之事,需要政府、行业组织、代理机构等多方共同参与,才能实现专利数量质量的“双提升”。

3.1 强化政策引领

近年来,国家不断优化专利资助政策,已于2021年全面取消了专利申请阶段的奖补资助,有效的制约了为了获取奖补资金而申请专利的意图。为了持续提升专利质量,应不断强化政策引领。第一,取消专利费用的一致性,逐步调整专利费用的收取标准。根据我国国情和产业特点,适当降低新能源、智能制造、新一代信息技术、传统农产品加工业等关键领域的专利费用,提升创新主体和研发人员积极性,增强我国的核心竞争力,而对于重复申请和非正常专利申请较多的技术,适当的增加专利费用,通过提高专利费用来提升专利质量。第二,逐步调整专利申请阶段的优惠政策,将专利创造阶段的优惠政策逐步调整到专利转化运用和专利公共服务阶段,彻底打消“为了专利而专利”的意图,扭转“重申请轻实施”局面,同时也要健全高价值专利转化运用机制,畅通专利许可方式,提升专利的转化效能。第三,完善专利质量激励机制,在高新技术企业、专精特新中小企业、知识产权优势示范企业等的认定工作中突出专利质量要素,专利奖评审中也要将专利质量作为首要标准,指导企业完善职务发明激励机制,同时设立红黑榜制度,对专利代理机构进行分类管理。

3.2 做好宣传引导

宣传引导是专利质量提升的重头戏,要通过宣传引导的方式让创新主体正视专利申请的意义。第一,做好最新专利政策的解读,通过对《专利法》《关于进一步提升专利申请质量的若干意见》等重要文件的解读,让专利高质量申请深入人心。同时也要做好最新专利资助政策的解读,从专利申请这一源头出发促进专利产业化。第二,加大对创新主体的培训力度,面向企业、高校、科研单位和双创基地等创新单位,围绕专利质量这一主题开展专题培训,提升企业领导、科研人员、高校师生和创客的思想认识。同时也要积极发挥行业协会的作用,积极组织行业协会面向专利代理机构和服务机构开展培训,提升专利代理机构对专利质量的重视程度。第三,丰富高价值专利宣传方式,通过公益短片、微视频等喜闻乐见的方式做好高价值专利的典型宣传,同时也要借助中国专利电子申请网、专利代办点、知识产权保护中心、专利代理机构等网点做好高价值专利相关标准和优惠政策的普及宣传。

3.3 加强源头服务

专利申请直接决定了专利质量的高低,做好源头公共服务至关重要。第一,建立专利申请阶段评估与预审机制,充分动员社会行业组织、专利代理机构、知识产权保护中心、专利代办点等积极参与专利申请评估和预审工作,重点对申请专利和现有技术进行比较,提升专利申请的科学化和效益化,也要对发明创造是否具有市场价值进行评估,逐步实行只有通过评估的专利才可提交申请的模式。第二,做好企业专利布局和专利导航服务,政府部门要充分利用知识产权服务“万里行”、专利导航服务、专利信息利用帮扶等活动,面向中小微企业积极开展专利申请布局和专利导航服务,做好企业专利申请的指导工作,增强企业创新能力,通过公共服务缓解专利审查工作量。第三,知识产权管理部门要充分发挥议事协调机构的作用,加强同科技、教育、工信等行业主管部门的沟通联系,联合开展非正常专利申请核查工作,提升核查效率,减少行业领域非正常专利申请量。同时积极邀请各自领域的权威专家,面向大中型企业开展专利申请评估工作。

3.4 增强代理能力

专利申请是十分专业的工作,尤其是专利文件的撰写更为关键,很多创新主体的专利申请都要经过专利代理机构进行代理。因此,提升专利代理机构的代理能力十分必要。第一,提高思想认识,不断增强“主人翁”意识,代理机构要以代理高价值专利为目标,不断优化内部管理制度,努力打造口碑好、质量高的优质代理机构。第二,提升代理水平,加强同技术研发人的深入沟通,了解研发目的和内容,客观公正、实事求是的进行专利文件撰写,权利要求书既能全面的保护申请人的合法权益,也能够为后期专利创新和研发提供依据。第三,拓宽业务范围,根据国家最新政策和行业最新动态,适当拓宽专利服务范围,尤其是增加对专利申请前评估和预审业务,提升专利代理水平。第四,强化人才培养,一方面要积极引进具有专业背景的代理师开展代理业务,减少跨行业跨专业从事专利代理服务;另一方面,要加强业务学习,提高专业能力,为创新主体提供更好的服务。

4 小结

专利质量的源头提升,有利于缓解我国专利“重申请轻实施”“重数量轻质量”的现象,更有利于我国知识产权强国建设的推进。然而,专利质量源头提升不可能一蹴而就,需要政府、行业组织、代理机构和创新主体等多方协同发力,在政策引领、宣传引导、服务水平和代理能力上下功夫。政策引领方面,要取消专利费用的一致性,调整专利申请阶段优惠政策,完善专利质量激励机制;宣传引导方面,要做好最新政策解读,加大培训力度,丰富宣传方式;服务水平方面,要建立评估预审机制,做好专利布局与导航服务,发挥议事协调机构的作用;代理机构方面,要提高思想认识,提升代理水平,拓宽业务范围和强化人才培养。