非奈利酮在糖尿病肾病中的应用进展

李雯静,杨小娟

糖尿病肾病(diabetic kidney disease,DKD)是糖尿病最严重的微血管并发症,其主要发病特征是持续性蛋白尿和/或肾小球滤过率进行性下降。DKD患者肾病进展及心血管事件发生风险较高,据统计,合并慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)的糖尿病患者心血管死亡风险较未合并CKD的糖尿病患者至少高3倍[1]。近20年来,降糖、降脂及阻断肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensinaldosteron system,RAAS)治疗虽然可以降低DKD患者尿蛋白,抑制肾脏纤维化,但治疗效果仍不理想[2]。另有研究发现,40%~53%的DKD患者长期接受肾素-血管紧张素系统(renin-angiotensin system,RAS)抑制剂治疗后血清醛固酮水平升高,反而加重其心、肾功能损伤程度[3]。近年研究表明,钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂(sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor,SGLT2i)联合肾素-血管紧张素系统抑制剂(renin-angiotensin system inhibitor,RASi)可以使糖尿病患者肾功能损伤发生率降低近50%[4],但残余风险仍然很高。非奈利酮作为一种新型非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂(mineralocorticoid receptor antagonist,MRA),对DKD患者具有心肾双重保护作用[5]。本研究主要综述了MRA治疗DKD的机制及非奈利酮治疗DKD的有效性、安全性,以期为非奈利酮治疗DKD提供证据支持。

1 MRA简介

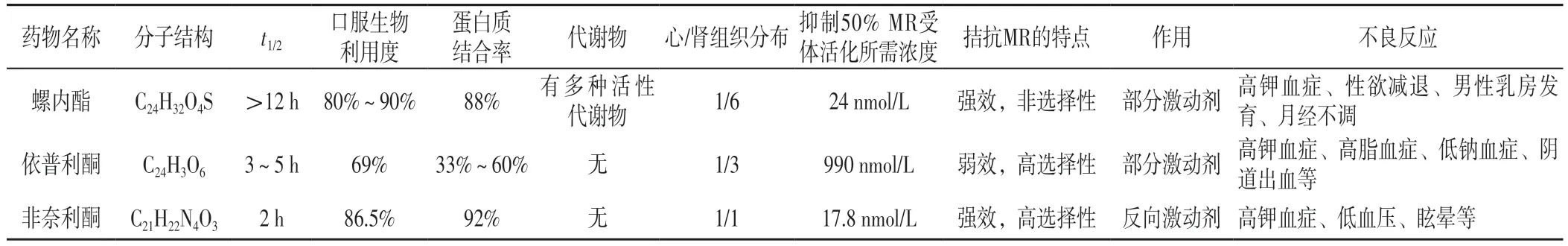

MRA主要分为甾体类MRA和非甾体类MRA。甾体类MRA主要包括螺内酯和依普利酮,非甾体类MRA主要包括非奈利酮、阿帕利酮、沙司烯酮,其中非奈利酮相关研究最多。螺内酯、依普利酮、非奈利酮的分子结构和作用特点见表1。

表1 螺内酯、依普利酮、非奈利酮的分子结构和作用特点Table 1 The molecular structure and action characteristics of spironolactone,eplerenone and finerenone

1.1 螺内酯 螺内酯是第一个被广泛应用的非选择性MRA,其结构与醛固酮相似,常用于治疗难治性高血压、原发性醛固酮增多症及射血分数保留的心力衰竭。螺内酯对盐皮质激素受体(mineralocorticoid receptor,MR)的拮抗力强,但其可与雄/孕激素受体结合而产生性激素不良反应,如男性乳房发育、女性月经失调、性功能障碍等[6-7]。此外,螺内酯还具有多种活性代谢产物,其因高钾血症发生风险较高而在临床上应用受限。

1.2 依普利酮 依普利酮是在螺内酯基础上对甾体结构进行优化,其含有1个9α-11α环氧基,选择性较高,对性激素受体的亲和力较低,但其对MR的拮抗力仅为螺内酯的1/40。有动物实验发现,依普利酮可以通过抑制转化生长因子β和胶原纤维Ⅳ表达而减轻肾脏纤维化[8];依普利酮通过下调血清糖皮质激素调节激酶1并增加足细胞中NADPH氧化酶活性而抑制肾小球系膜细胞增殖[9],进而预防肾小球硬化。

1.3 非奈利酮 非奈利酮是基于二氢吡啶结构研发的萘啶类衍生物,其对MR具有高亲和力和高选择性,其t1/2较短,口服生物利用度和蛋白质结合率较高[10-11];此外,非奈利酮独特的非甾体类结构能更有效地阻止转录共激活因子的募集[12],高效阻断MR激活,靶向抑制炎症及肾脏纤维化,进而延缓肾脏结构和功能损伤,同时其高钾血症和性激素不良反应发生风险更低,兼具较高的有效性和安全性[13-14]。

2 MRA治疗DKD的机制

DKD的发病机制主要包括炎症、氧化应激、血流动力学改变和RAAS激活等;此外,还包括晚期糖基化终产物、转移生长因子1(transforming growth factor 1,TGF-1)、IL-6、纤维连接蛋白和核因子κB等多种炎症递质的相互作用[15]。而长期暴露于促炎症状态会增加肾脏形态及功能损伤,并诱导MR过度活化,加重炎症及纤维化,从而导致心肾疾病进展[16-17]。MRA是治疗DKD的重要靶点,其可以通过多种途径发挥心肾保护作用,相关机制可能如下:(1)在肾脏,MR过度激活可直接作用于Rac1-MR通路而导致足细胞肌动蛋白骨架紊乱,引起肾小球滤过率升高,进而导致肾小球硬化和肾脏损伤[18]。而MRA可以减轻系膜细胞扩张及减少其凋亡,进而减轻肾小管损伤;此外,MRA还可抑制炎症递质及炎症因子表达,减少肾小球和小管间质胶原沉积和巨噬细胞浸润[19];再者,MRA还可诱导PI3K/MAPK信号通路传导,促进肾脏成纤维细胞增殖[20],通过激活肾小管上皮细胞中活性氧依赖的ERK1/2而诱导上皮间质转化,进而抑制肾脏纤维化进展[21]。(2)在心脏和血管,MRA可以上调超氧化物歧化酶活性,提高NO生物利用度并降低超氧阴离子水平,进而减轻血管内皮功能障碍程度[22];MRA可促进内皮型一氧化氮合酶激活和NO合成,抑制冠状动脉扩张并减少左心室灌注;MRA可抑制心脏促纤维化基因表达,增强心肌线粒体功能,减少胶原沉积和活性氧产生,进而防止心肌纤维化[12,23]。此外,有动物实验发现,新型MRA较依普利酮能更有效地降低心脏肥大和蛋白尿的发生率,进而防止大鼠心肾功能损伤[12,24]。

3 非奈利酮治疗DKD的有效性

非奈利酮对2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)相关CKD具有心肾保护作用。BAKRIS等[24]开展的ARTS-DN试验是Ⅱ期随机对照试验,该试验比较了不同剂量非奈利酮治疗伴有持续性蛋白尿的T2DM患者的有效性及安全性,结果显示,非奈利酮使用剂量与患者蛋白尿发生率呈剂量依赖关系。另有回顾性研究表明,蛋白尿减少与心肾不良事件发生率降低密切相关[25-26]。上述研究为非奈利酮在T2DM合并CKD患者中的应用提供了强有力的证据支持。

非奈利酮的研究计划还包括两大互补的全球多中心Ⅲ期临床试验:FIDELIO-DKD试验[27]和FIGARO-DKD试验[28],这两个临床试验具有相似的设计和互补的终点事件,旨在评估非奈利酮对已接受最大耐受剂量ACEI/ARB治疗的T2DM合并CKD患者心肾结局的影响。FIDELIO-DKD试验[27]平均随访2.6年,结果显示,非奈利酮能使已接受最大耐受剂量ACEI/ARB治疗的T2DM合并CKD患者的肾脏复合终点事件〔肾衰竭、估算肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR)较基线持续下降≥57%或肾衰竭死亡〕发生率降低18%、心血管复合终点事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中或因心力衰竭住院)发生率降低14%[27]。FIGARO-DKD试验[28]发现,在使用优化RASi治疗的基础上,非奈利酮可使血压、血糖控制良好的肾脏病合并T2DM患者心血管事件发生率降低13%,肾脏复合终点事件发生率降低23%,整体安全性与安慰剂相似。

FIDELITY试验[29]是基于FIDELIO-DKD试验[27]和FIGARO-DKD试验[28]进行的荟萃分析,其目的是在更大范围内为非奈利酮的心肾获益提供科学证据,结果显示,非奈利酮可以使CKD合并T2DM患者心血管事件发生风险降低14%,肾脏终点事件发生风险降低23%,进展为终末期肾脏病(end-stage renal disease,ESRD)的风险降低20%;此外,无论患者基线eGFR或尿蛋白与肌酐比值如何及是否接受SGLT2i或胰高血糖素样肽1(glucagon-like peptide-1,GLP-1)受体激动剂治疗,非奈利酮均显示出一致的心血管获益。

综上,长期使用非奈利酮可有效减缓肾功能恶化,降低心血管事件发生率和死亡率,这无疑为DKD的治疗方案提供了新思路,但未来仍需更多临床证据验证非奈利酮的有效性及其应用价值。

4 非奈利酮治疗DKD的安全性

MR在远端肾单位中具有保钠排钾的作用,故抑制MR会减少钾的排泄,从而增加高钾血症发生风险。FIDELIO-DKD实验[27]和FIGARO-DKD试验[28]表明,采用非奈利酮治疗的肾脏病合并T2DM患者高钾血症发生率高于采用安慰剂治疗者(FIDELIO-DKD试验:18.3%比9.0%,FIGARO-DKD试验:10.8%比5.3%)。但与非奈利酮组相比,非奈利酮联合SGLT2i组高钾血症发生率更低[28]。有荟萃分析结果也显示,MRA组高钾血症发生率高于安慰剂组(9.3%比4.3%)[30]。但也有研究发现,采用非奈利酮治疗的射血分数降低的心力衰竭(heart failure with reduced ejection fraction,HFrEF)伴中度CKD患者高钾血症发生率低于采用螺内酯治疗者(5.3%比12.7%,P<0.05)[7]。分析上述研究结果不同的原因可能与FIDELIO-DKD试验[27]和FIGARO-DKD试验[28]患者接受了更高剂量的非奈利酮(10 mg/d或20 mg/d)有关,这可能诱导连接小管和集合管对钾的重吸收增加[31],也可能与基线时使用SGLT2i有关。FIDELIO-DKD试验的事后安全性分析结果显示,尿蛋白与肌酐比值升高、eGFR降低、年龄较小和女性可能是已接受最大耐受剂量ACEI/ARB治疗的T2DM合并CKD患者发生高钾血症的独立危险因素,尽管还有低钠血症、低血压、瘙痒、头痛和眩晕等不良反应(发生率≥5%),但症状均较轻,可通过有效措施进行处理[32]。总体而言,非奈利酮较传统MRA安全性更高。

5 小结及展望

非奈利酮是首个被证实具有心肾双重益处的新型MRA,其可有效延缓T2DM患者肾脏病进展,降低心血管事件发生率,安全性较好,适用人群广泛,有望成为早期干预DKD的有力措施。未来,仍需要进一步评估其他非甾体类MRA对DKD的潜在益处及风险,明确MRA的具体使用时机及剂量。

作者贡献:李雯静进行文章的构思与设计,文献/资料收集/整理,撰写、修订论文;杨小娟进行文章的可行性分析,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。