颅脑爆炸伤数值模拟研究进展:建模、力学机制及防护*

康 越,马 天,黄献聪,庄 茁,柳占立,曾 繁,黄 超

(1.军事科学院系统工程研究院,北京 100010;2.清华大学航天航空学院,北京 100084;3.中物院高性能数值模拟软件中心,北京 100088;4.北京应用物理与计算数学研究所,北京 100088)

现代战争中,爆炸伤一直是军事人员在执行作战任务时的主要伤害类型[1-3]。关于爆炸对人体影响的最早描述源于第一次世界大战期间,英国医生和心理学家Myers 注意到,在战场上暴露于爆炸中的士兵都表现出相似的体征和症状,如震颤、面部痉挛、情绪波动、无法行走、反应迟缓、呼吸困难、双重视觉等,由于当时尚不清楚相关症状是由于心理还是生物状况所致,Myers 创造了炮弹休克(shell shock)一词来描述士兵在遭受爆炸后立即出现的暂时性精神状态改变或精神混乱,当时大多数临床医生都认为炮弹休克是一种纯粹的心理障碍[4]。然而,后来的科学研究表明,这些症状主要是由于人体受到物理伤害的结果。20 世纪90 年代巴尔干战争之后,Cernak 等[5–6]进行了大量的动物研究,最终证实了爆炸波可以引起大脑神经元损伤[7],如图1 所示[6]。此后,在伊拉克和阿富汗战争中,由于简易爆炸装置(improvised explosive device, IED)的突出作用,创伤性脑损伤(traumatic brain injury, TBI)一直是导致作战人员发病和死亡的主要因素[8]。作战人员暴露于爆炸环境中是导致创伤性脑损伤的最常见原因,将这种创伤性脑损伤特别地称为爆炸致创伤性脑损伤(blast-induced traumatic brain injury,bTBI),其最显著的特征是脑组织的弥漫性损伤,如水肿、充血、血管痉挛和出血等[9]。此外,轻度创伤性脑损伤可引起多种异质性症状,包括注意力不集中、视力模糊、易怒、头痛、睡眠障碍和抑郁。有些人会发展成慢性状态,称为创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorders,PTSD)和慢性创伤性脑病(chronic traumatic encephalopathy,CTE),其带来的药物滥用、暴力、抑郁和自杀等社会问题,已经引起全球范围的广泛关注[10]。目前,颅脑爆炸伤的致伤机理及其与PTSD 等之间的关系尚不完全明确,而实验研究受到诸多限制,需要充分利用除实验之外的研究手段,这对于单兵的作战、生存,乃至日常生活,都具有重要的意义。

图1 爆炸引起的创伤性脑损伤[6]Fig.1 Blast-induced traumatic brain injury[6]

人类的大脑具有独特的多尺度几何层次,与人体的其他器官和系统相比,大脑的解剖、生理和力学特性尤其复杂,对爆炸波刺激下的脑损伤研究存在很大难度。在研究手段上,由于伦理学和测量技术的限制,人体爆炸实验开展起来困难重重,很多研究转而采用物理模型代替人脑进行体外实验测试,但物理模型在生理特征、材料性质等方面,仍然与人脑存在差异,实验的代价也比较高昂。数值模拟研究不受伦理学和测量技术的限制,可以直观地显示人脑暴露于爆炸环境下的加速度、颅内压、颅骨应变、脑应变,乃至轴突变形等生物力学指标,通过定量计算和分析大脑宏微观组织的细微响应,能够针对特定的致伤机制或局部损伤,建立损伤与力学参数之间的联系,进而为防护策略的制定提供解决方案。经过近十几年的发展,数值模拟方法已经成为研究颅脑爆炸伤的重要手段之一。

本文中,首先介绍人脑暴露于爆炸环境下的爆炸波和颅内冲击波的性质,以及引起脑损伤的复杂力学机制,并由此引出数值模拟研究的方法、作用和发展方向,然后分别从bTBI 的计算建模、力学机制和防护3 个方面综述近年来数值模拟研究的进展,希望能够为国内从事相关研究的科研人员提供参考。

1 原发性颅脑爆炸伤及其数值模拟

1.1 爆炸波和颅内冲击波

爆炸波是原发性颅脑爆炸伤的输入,而在颅脑中形成和传播的应力波则是导致颅脑损伤的主要因素,当然爆炸波也能够冲击人体使血管和组织内的血压激增造成脑损伤,但这里主要针对爆炸波的直接作用进行介绍。已有的文献中,对于空气中的爆炸波及其传播特性介绍得较多,而对颅脑内冲击波的性质则很少涉及。

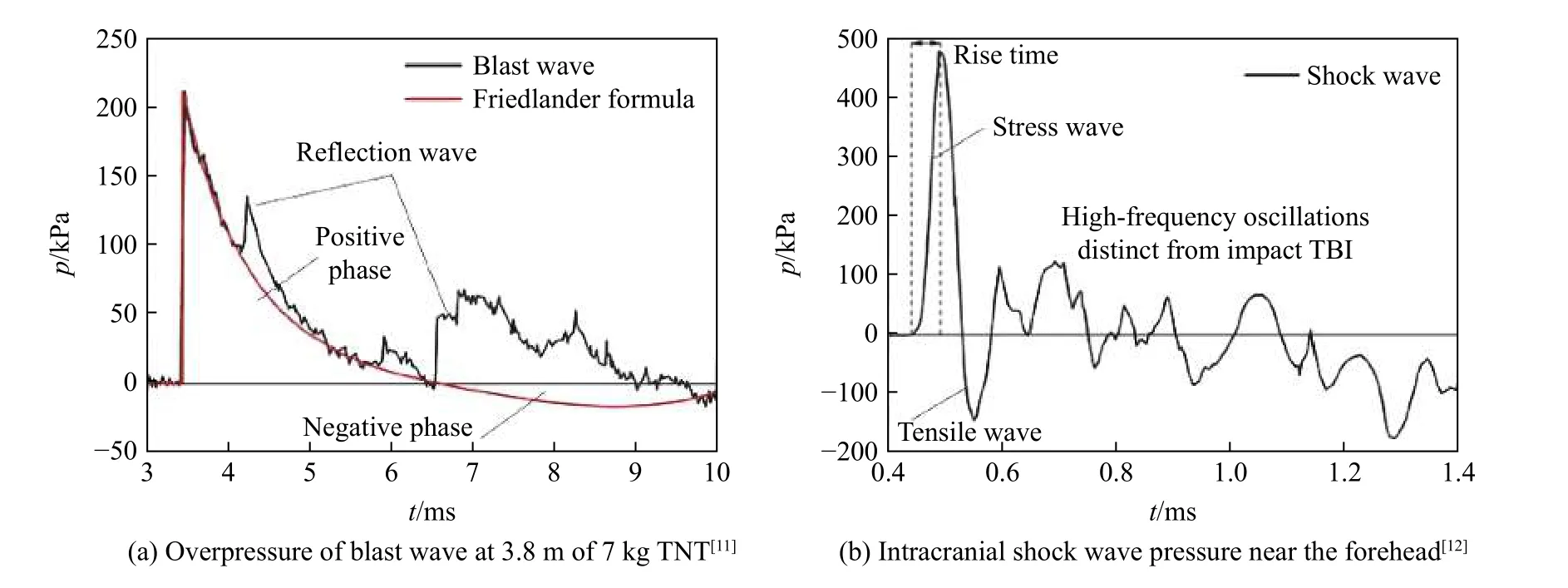

通过真实环境中爆炸波和颅内冲击波的压力曲线,可以阐述爆炸波和颅脑内冲击波的基本动力学特征,并进行对比分析。图2(a)给出了7 kg 炸药在地面附近引爆产生的爆炸波[11],图2(b)给出了前者作用于人体头部模型后在前额颅脑内形成冲击波的典型压力曲线[12]。可以看出,二者均有显著的正压突越,以及随后的压力衰减过程,但也存在本质上的区别。爆炸波是炸药在空气中爆炸后形成的高温高压产物推动周围空气迅速向四周膨胀形成的冲击波,其经过之处的压力、密度等物理量因瞬态压缩而达到峰值,而随着冲击波的传播远去,压缩区的物理量则开始迅速衰减,当压缩区尾部经过该处时,空气压力将下降到大气压以下,也就是所谓的负压状态,随着空气运动的停止,该处的空气压力又逐渐恢复到环境大气压,爆炸波的持续时间通常在毫秒量级。在研究爆炸波时经常采用Friedlander 方程来描述爆炸波超压峰值之后的衰减规律,但在战场环境中爆炸波容易与各种边界产生反射、绕射和透射,导致超压曲线的改变,形成的不规则冲击波可能造成不可预测的伤害模式。颅内冲击波则是由于爆炸波作用于头部表面产生的扰动在颅脑内传播形成的,可以明显看到颅内压(intracranial pressure,ICP)的持续时间较爆炸波的要小1~2 个量级,之后是拉伸波,压力曲线具有明显的波动特性,压力振荡频率高达8 kHz,这种瞬态高频响应与碰撞载荷下脑组织的低频响应不同。此外,颅脑不同部位的受力状态也不完全一致,有些组织会首先处于受拉的状态,一开始形成的是负压。因此,在爆炸波的冲击作用下,脑组织的损伤具有其特殊性,基于碰撞TBI 的研究结论在bTBI 问题中并不完全适用。

图2 爆炸波和颅脑内冲击波的典型压力剖面[11-12]Fig.2 Typical pressure profile of blast wave and intracranial shock wave[11-12]

从生物医学研究的角度,人们更倾向于直接建立用于评估bTBI 的爆炸超压阈值水平标准,就如同研究耳膜、气管和肺的爆炸伤害时一样,当低于阈值水平时不会发生伤害,或者伤害的程度能够被评估。然而,对于大脑来说,这样的目标难以达到,不仅仅是因为人脑爆炸实验的数据非常有限,也是由于大脑不与空气接触,决定大脑组织损伤的因素是颅内冲击波的正负峰值压力、上升时间、脉冲宽度、波动频率等参数,而数值模拟则可以作为获取和验证这些参数的重要手段。

1.2 颅脑爆炸伤的力学机制

原发性颅脑爆炸伤的力学机制复杂,且有多种因素的影响:(1)爆炸波经颅骨腔隙或孔洞传播直接作用(skull orifices)。爆炸波能够通过听道、鼻窦、眼眶等进入颅内,并得到加强[13],虽然眼、耳、鼻这些器官经常在爆炸环境中受伤,但目前还缺少证据证明冲击波可以直接通过眼、耳、鼻传播以改变颅内压[14-15]。(2)应力波经颅骨传播直接作用(direct wave transmission)。爆炸波冲击头部产生应力波,经皮肤、颅骨等多个界面传输后到达大脑,通过颅内压改变、拉伸或剪切变形损伤脑组织。这里面涉及波的传播衰减和复杂反射、阻抗失配效应等问题[16]。上述2 种都属于波传播的直接作用机制,值得注意的是,冲击波和应力波在头部内外传播的过程中,在不同的时刻作用于不同的头部区域,导致波传播的直接作用存在多种来源,这进一步增加了问题的复杂程度。(3)颅骨弯曲(skull flexure)。爆炸波冲击头部会引起颅骨弹性变形,进而导致颅内压的正负交替变化,在远离冲击端的区域还能产生拉伸波,造成脑组织挫伤,这种机制被称为颅骨弯曲变形[17-18]。此外,研究还发现爆炸引起颅骨变形的应变速率高达150~378 s−1,进而引起轴突纤维束的高应变率变形,可能导致对应变率敏感的轴突损伤[19]。与波传播直接作用机制相似,颅骨弯曲机制也是在应力波传播过程中同时发生,二者同时存在并相互耦合,对颅内压力的影响与脑组织的性质有关,因此研究人员仍然对它们进行了区分,以便更好地解释大脑特定位置的颅内压变化。(4)空化效应(cavitation)。应力波的穿越会在脑脊液的某些区域造成拉伸应力,如果脑脊液中的拉应力超过饱和蒸汽压,就会导致空化。突然的头部运动会引起颅脑的相对位移,这也会导致空化。空化气泡的坍塌可形成15 MPa~2.5 GPa 的局部冲击波,导致局部组织中的应变水平比爆炸波诱发的应变水平高数倍[20],从空化气泡中产生的微射流也有可能破坏附近的组织[21],然而空化机制同样因缺乏体内实验的验证而一直备受争议。(5)胸廓压迫(thoracic)。当胸腔和腹部暴露在爆炸波中,由于受到快速压迫导致血涌,而血涌又会升高血管组织内的血压。如果血管内血压激增超过一定的阈值,那么就会引起血管破裂形成脑出血,并导致神经元损伤[22]。(6)爆炸冲击引起的加速度(acceleration)。爆炸冲击引起的加速会造成大脑和头骨之间的相对位移,由于惯性力的作用,大脑容易在颅骨内产生较显著的平移和旋转运动,从而导致受伤。在时间尺度上,加速引起的运动学响应发生在应力波传播之后,主要与爆炸波的持续时间有关,是一种冲量效应,因此有必要单独考虑,这种机制更容易出现在中度和重度TBI 事件中。Sundar 等[23]对上述爆炸波引起脑损伤的各种机制的梳理如图3 所示。

图3 爆炸波引起脑损伤的各种机制和关键相互作用[23]Fig.3 Various mechanisms and key interactions of blast-induced traumatic brain injury[23]

实际上,与爆炸相关的创伤性脑损伤很少是孤立事件,不同的致伤机制之间很可能存在关联性,而且近年来bTBI 致伤机制的研究已经从宏观的脑组织层级拓展到细微观的神经细胞层级,例如颅骨弯曲能够引起神经元轴索的高应变率响应,空化也可能导致轴突的微尺度损伤。综上所述,爆炸波冲击头部时,会通过多种机制在大脑中产生各种短期和长期的响应,有些机制经过了动物和人体模型的验证,有些只得到基于力学模型的支持,这些模型与爆炸伤的临床结果存在滞后相关性。此外,从数值模拟研究的角度来看,对头部对爆炸的反应有一个基本的了解对于损伤机制研究和防护装备设计都是至关重要的。

1.3 数值模拟研究

基于连续介质力学的有限元法是脑损伤数值模拟的最常用方法,将该方法与爆炸流体动力学计算耦合一直是bTBI 数值模拟研究的主要方法。然而,由于大脑的多尺度性质,直接从脑组织到神经系统进行计算建模存在极大的难度,尤其是对较低长度尺度模型的解析所对应的计算量呈指数级增长,目前的软件和硬件能力还远远达不到。多尺度建模计算框架提供了一种解决途径,通过嵌入式有限元建模方法,建立神经损伤与颅脑损伤之间的联系,并在各个尺度之间传递信息,能够帮助更好地理解宏观大脑生物力学、神经力学和生物学损伤之间的关联。

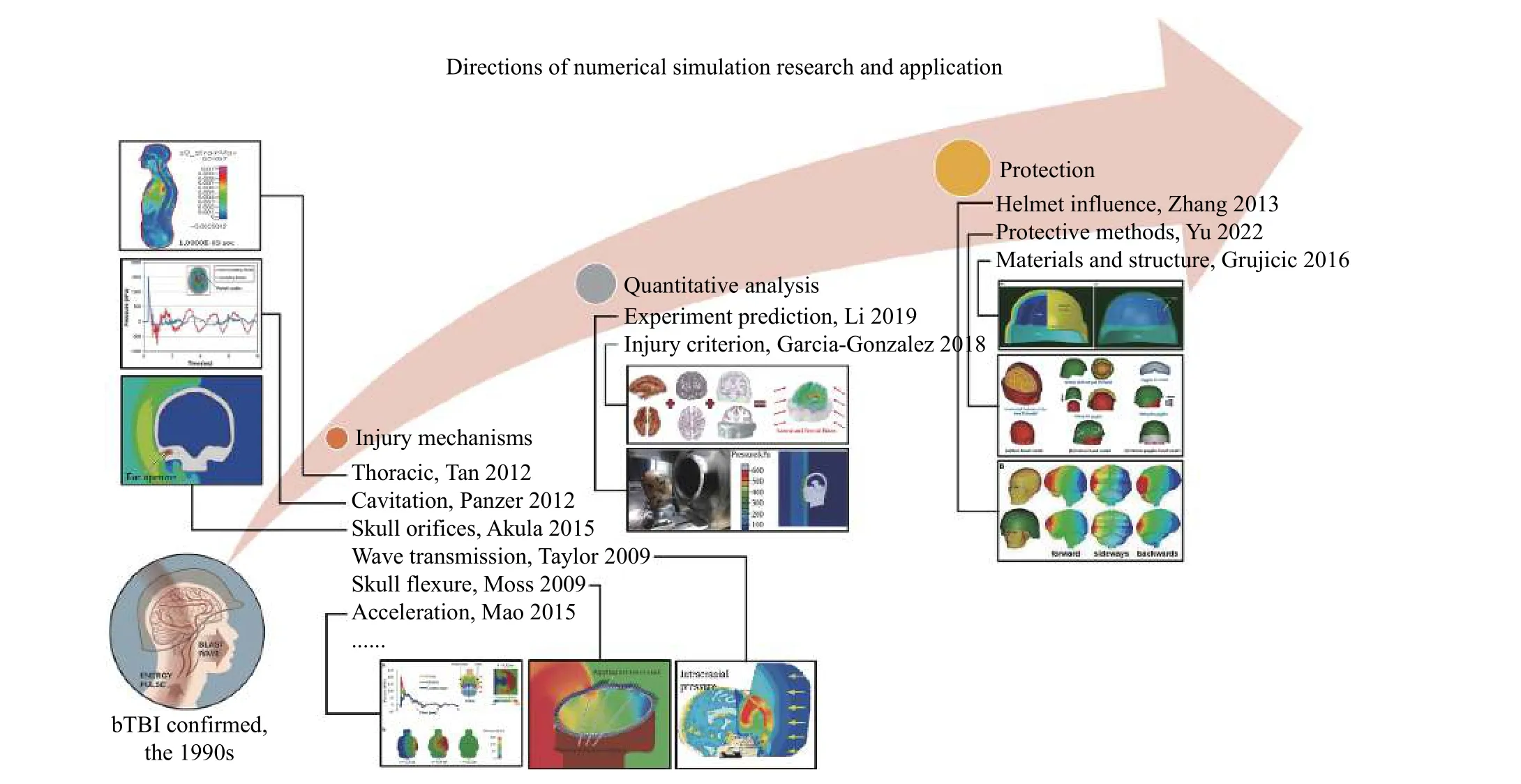

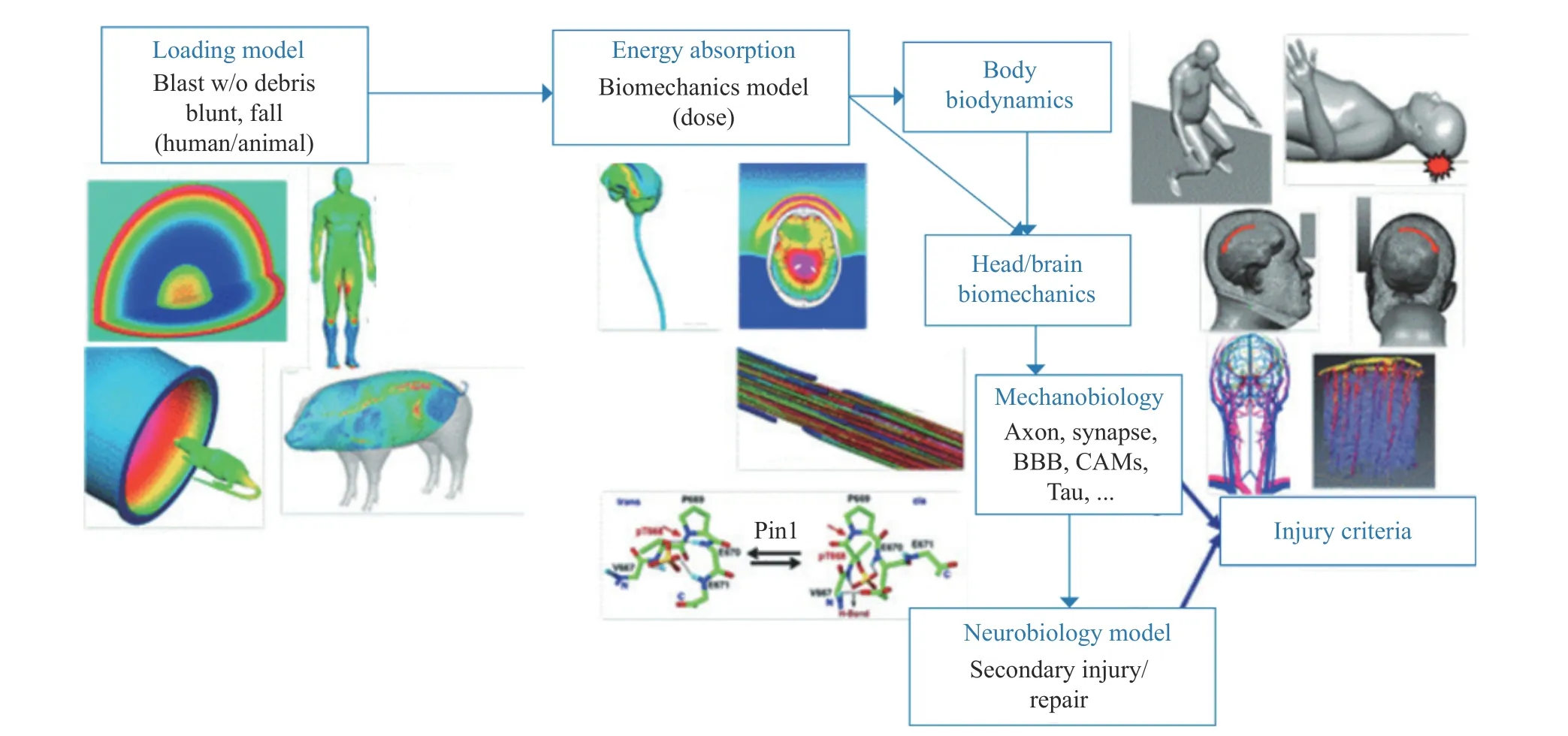

自20 世纪90 年代,颅脑爆炸伤被确认之后,数值模拟方法在研究中发挥了重要的作用,以解决其多尺度和复杂性问题,以及实验受到的诸多限制。在致伤机制方面:Akula 等[24]探索了爆炸波从耳道进入大脑的颅骨孔传播机制;Taylor 等[25]采用高分辨率的头-颈有限元模型研究了应力波在颅脑内的传播过程,探索了颅内压和局部脑损伤之间的相关性;Panzer 等[26]采用平面应变有限元模型研究了高强度爆炸波下脑脊液中的空化效应;Tan 等[27]对包含详细头部、骨骼和肺的人体在爆炸波作用下的应力和应变响应进行了有限元分析,获得了胸腔压缩对颅内压和大脑应变的影响;Mao 等[28]采用二维大鼠头模型定量确认了头部加速对颅内压的影响;特别的,Moss 等[17]通过数值模拟得到了非致命爆炸诱发的颅骨弯曲变形响应,并提出了颅骨弯曲在大脑中产生损伤的力学机制,这一机制在后续的研究中已经得到实验证实。在定量分析方面:Li 等[29]建立了高仿真度人体头颈部物理模型的三维有限元模型,通过爆炸实验对各部分组织的动态响应进行模型验证和较准,进而用于脑损伤相关的力学指标研究,如颅内压、颅骨应变和加速度等;Garcia-Gonzalez 等[30]通过脑组织的爆炸数值模拟,将常见致伤阈值计算结果与通过行为学实验分析得到的脑损伤区域进行对比,进而得到致伤阈值的相关性。在防护研究方面:Zhang 等[31]采用有限元和流固耦合模型计算脑组织应变和应变率,对作战头盔对爆炸载荷的衰减能力进行了评价;Yu 等[32]采用高保真人头模型,通过模拟分析颅内压、脑脊液空化、脑组织应变和应变率等,综合评估了先进作战头盔和护目镜对不同强度和方向爆炸波的防护能力。Grujicic 等[33]采用实验和模拟相结合的方式,在作战头盔上加入高聚物材料聚脲作为头盔悬挂衬垫、衬里以及外壳涂层,优化头盔抵抗爆炸波的能力。以上这些只是bTBI 数值模拟研究中比较有代表性的工作,还有很多未在此列出。图4 给出了上述颅脑爆炸伤研究的典型案例,以说明数值模拟研究和应用的方向。总体上看,颅脑爆炸伤的数值模拟研究与应用主要集中在3 个方面:(1)突破数学建模简化假设的限制,建立计算模型用于识别和验证大脑损伤潜在的致伤机制;(2)定量给出爆炸波作用下大脑的生物力学响应,为物理模型实验提供预测,或与人体或动物实验结果进行对照;(3)作为单兵防护装备设计和优化的高效研究手段。由于bTBI 的复杂性,这些研究方向都还有待继续深入发展。

图4 颅脑爆炸伤数值模拟研究与应用方向Fig.4 Directions of numerical simulation research and application of bTBI

总之,爆炸波引起的颅脑损伤从本质上看是外部爆炸波的能量经过头骨进入大脑的瞬态迁移过程,这种能量迁移过程最终通过一些可能的潜在机制导致组织损伤。然而,关于这些致伤机制诱发bTBI 的各种理论,很多都还缺乏强有力的实验数据支持,而且实验本身也受到测试、伦理等因素的诸多限制。在这样的情况下,数值模拟自然而然地成为了研究bTBI 的重要手段。目前,有限元分析已经成为数值模拟研究初级颅脑爆炸伤的主要工具,合理的物理建模结合可靠的模型和参数,能够定量地给出爆炸冲击波作用下人体头部和大脑的生物力学响应,揭示大脑的损伤机制,这些定量数据和物理机制对于认识bTBI 的生物学特性、单兵防护装备设计和优化都具有重要的意义。下面将分别从bTBI 数值模拟研究的计算建模、致伤机制和防护3 个方面综述近年来的进展。

2 bTBI 计算模型和建模方法

由于人体头部的复杂结构和颅脑损伤的多尺度性质,对大脑的力学响应进行建模和计算是一件难度极大的事情。早在二战后期,Holbourn[34]就建立了头骨-大脑系统碰撞力学模型来预测剪切应变的分布和损伤位置。限于当时的条件,人体头部的力学模型极其简单,如假定头骨为刚体,神经组织、血液和脑脊液为与水接近的材料。随着计算机和集成电路技术的发展,基于连续介质力学的有限元方法开始普及,逐渐成为计算机模拟技术中使用最广泛的方法,在医学领域的应用也有数十年的历史。Shugar 等[35-36]建立了颅骨中大脑的宏观尺度连续模型,开始将有限元方法应用于大脑研究。从这些简单的有限元模拟开始,大脑的建模和模拟逐渐向精细化发展,能够提供对大脑局部变形行为的更好理解,并有助于发展以人为本的设计安全标准。随着创伤性脑损伤研究领域知识和计算能力的不断进步,生物力学模型的功能和生物逼真度也将不断提高。近年来bTBI 的致伤机理研究已经从宏观结构层级拓展到细微观细胞层级[37]。在过去的十几年中,在神经创伤领域取得了显著的进展,特别是在细胞行为水平上,这一进展主要归功于新技术的引入,以及中枢神经系统损伤新动物模型的发展[38]。

为了准确地计算大脑结构响应,基于连续介质力学的有限元分析需要颅脑各部分的本构模型来描述其在载荷作用下的变形行为,即脑组织的应力-应变关系。此外,精确地计算大脑动态响应,还需要建立精细的大脑结构有限元模型,能够反映脑组织的解剖特征是模型的基本要求,目前高保真的大脑有限元模型已经能够对人头部血管系统精细建模[39]。人脑的数字化计算模型对于理解创伤性脑损伤在多个尺度上的力学机制至关重要,因为它们能够将头部的外部刺激作用,与导致损伤的脑组织的中等尺度(约1 mm 量级,如含轴索束的白质)乃至微尺度(约1 µm 量级,如轴突)反应联系起来。下面首先介绍大脑的结构特征和本构模型,然后分别从宏观尺度、介观尺度和多尺度建模框架几个方面介绍初级颅脑爆炸伤相关模拟研究的进展。

2.1 人脑的结构特征及本构模型

人脑是由多个要素组成的复杂系统,这些要素在结构层次上高度关联,并在不同的组织层次上并行工作[40]。人脑的多尺度几何层次结构包括大脑、脑叶、脑沟和脑回、细胞群、单个细胞、细胞器及其成分,从宏观尺度的大脑皮层结构,到微米尺度的细胞,再到纳米尺度的细胞成分,人脑的长度尺度跨越了约六七个数量级。基于目前的技术水平,对人脑在所有的长度尺度上进行数值模拟研究,并建立它们之间的相互关联,几乎是不可能完成的任务。因此,这里仅对已有研究涉及的大脑解剖结构进行广泛的概述。

2.1.1 人脑的解剖结构

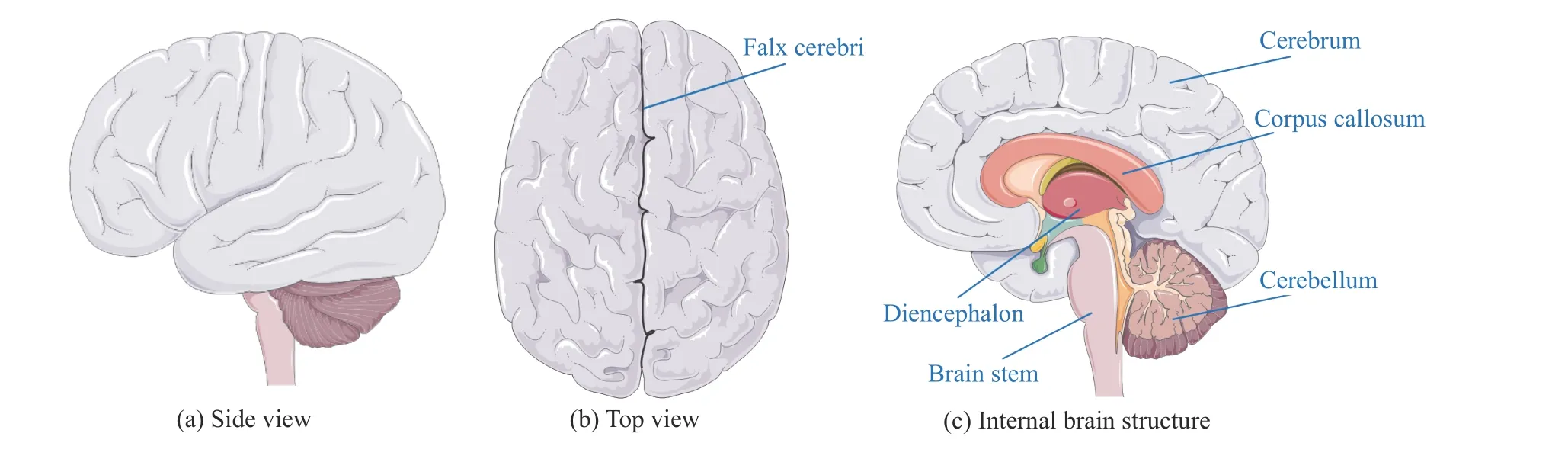

如果从三维的角度观察大脑,去除脑膜,人脑由大脑(cerebrum)、小脑(cerebellum)、脑干(brain stem)和间脑(diencephalon)组成。其中大脑是中枢神经系统的最高级部分,也是脑的主要部分,被大脑镰(falx cerebri)分为左右2 个大脑半球,二者由神经纤维构成的胼胝体(corpus callosum)相连,如图5 所示。大脑表面有很多下凹的沟,沟之间有隆起的回,大大增加了大脑皮层(cerebral cortex)的面积,大脑皮层是大脑神经系统最高级的部分,主导机体内一切活动过程,并调节机体与周围环境的平衡,所以大脑皮层是高级神经活动的物质基础。

图5 人脑结构示意图Fig.5 Illustration of human brain structure

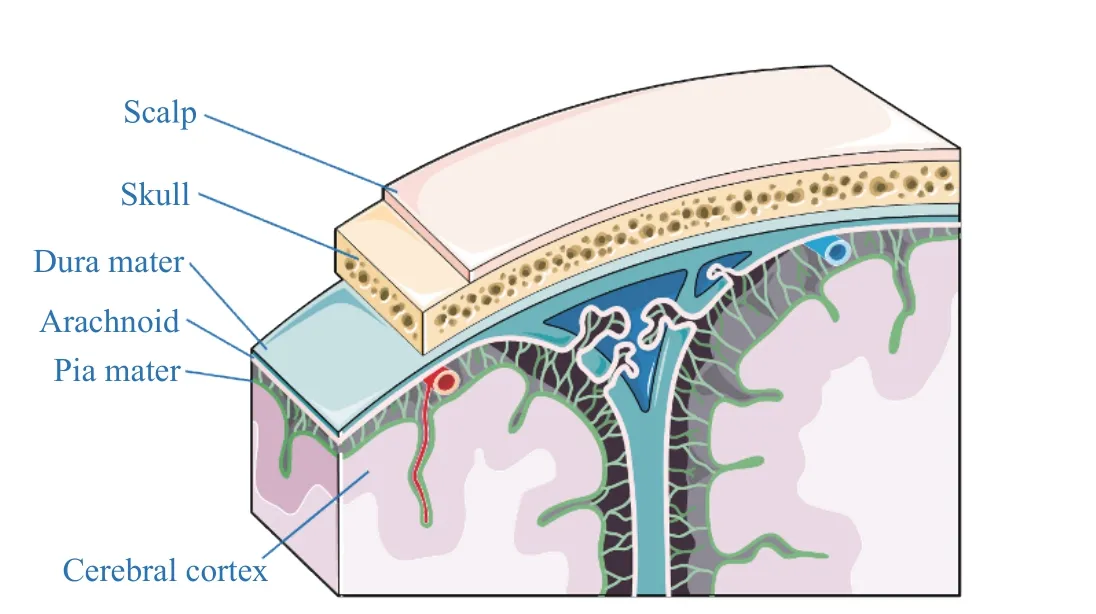

颅骨与大脑之间有3 层结缔组织,这些组织构成脑膜(meninges),包括硬脑膜(dura mater)、蛛网膜(arachnoid)和软脑膜(pia mater),如图6所示。外层是硬脑膜,又厚又硬,它包括骨膜和脑膜两层,两层之间的空隙允许静脉和动脉通过,为大脑提供血液。蛛网膜是一层薄薄的网状结缔组织,不包含神经或血管。内层的软脑膜是一层薄薄的膜,包裹着大脑的表面,并沿着大脑的轮廓排列,富含静脉和动脉。蛛网膜和软脑膜之间的腔隙里充满脑脊液(cerebrospinal fluid,CSF),这种液体缓冲整个中枢神经系统(大脑和脊髓),并不断在这些结构周围循环,以清除杂质[41]。

图6 大脑脑膜示意图Fig.6 Illustration of brain meninges

小脑位于大脑后下方,脑干上方,也由两个小脑半球组成,它的功能是协调随意的肌肉运动,保持姿势、平衡和平衡。脑干是连接大脑、小脑、间脑和脊髓的茎状结构,包括中脑、脑桥和髓质:中脑是一个非常复杂的结构,包含一系列不同的神经元簇、神经通路和其他结构;脑桥是12 根脑神经中的4 根的起源,是连接中脑和髓质的桥梁;脊髓从髓质底部延伸,穿过颅骨底部的一个大开口,在大脑和身体其他部位之间传递信息。除了大脑和小脑,间脑是另一个含有大量灰质集合的结构,它位于大脑和脑干之间。

2.1.2 人脑的神经组织

大脑、小脑、间脑和脑干均由神经组织构建而成,神经组织可分为灰质和白质,它们由两大类细胞构成:(1)神经胶质细胞,由小胶质细胞(microglia)和大胶质细胞(macroglia)组成,大胶质细胞包括:星形胶质细胞(astrocyte)、少突胶质细胞(oligodendrocyte)和室管膜细胞(ependymal cells),(2)神经元细胞(neuron),如图7 所示。小胶质细胞胞核较小,形态不规则,分布在大脑和脊髓各处,从它们的细胞体产生波浪形的分支或突起,发出多个脊柱样的突出物,负责大脑的免疫反应和整体维护,不断清除受损的神经元或感染原,并保护其免受入侵者的侵害[42]。星形胶质细胞是最大的神经胶质细胞,直径3~5 µm,呈星形,从胞体发出许多长而分支的突起,伸展充填在神经细胞的胞体及其突起之间,起支持和分隔神经细胞的作用。少突胶质细胞的胞体小、突起少,常出现在神经胞体周围和有髓神经元上,它们可以扩张细胞膜,形成髓鞘,包裹并隔离多达50 个轴突,使电信号传播更快[43]。室管膜细胞形成单层的立方体细胞,排列在脑室内,循环脑脊液,并防止其渗漏到下层组织[44]。总的来说,这些神经胶质虽然高度多样化和不完全了解,但它们的作用主要是创造一个神经元可以发展和运转的环境[45]。

图7 神经胶质细胞和神经元示意图Fig.7 Illustration of neuroglia and neurons

神经元(neurons)是电可兴奋的神经细胞,专门接收、传输和传导电化学信号或神经冲动,代表性的神经元如图8 所示。它们在大小、形状、位置、连通性和神经化学特征上各不相同,但都具有相似的结构。在形态学上,每个神经元都由细胞体(soma)和从细胞体分支而来的多个突起组成,其与其他细胞的区别在于树突和轴突。树突(dendrite)是锥形的短突起,细胞质类似于细胞体,它们大量分支成树突轴,进一步突出几个较小的突起(约2 µm),称为树突棘,能够通过其突触终端接收来自其他神经元的电化学刺激或神经冲动,然后输入被传导到细胞体并沿轴突传递。轴突(axon)亦称轴索,是神经元另一极的单个长管状突起,主要作用是将神经元胞体所产生的兴奋冲动传至其他神经元或效应器。轴突的长短与神经元的种类有关,短的仅数微米,长的可达1 m 以上。大多数轴突被绝缘的髓鞘(myelin sheath)包围,这是一种由脂蛋白组成的质膜,有髓鞘的轴突部分被聚集有钠通道的无髓鞘的轴突部分(nodes of Ranvier)打断。轴突含有比树突更多的细丝纤维,这是一种微管束结构,在成熟神经细胞的轴突和树突中,微管束沿长轴排列,是细胞内起支撑作用的主要支架,并且是运输物质的轨道,破坏微管会抑制细胞内的物质运输。轴突末端与其他神经元的树突或胞体形成突触(synapse),突触是神经元交流的场所,在这里一个神经元的轴突与另一个神经元的树突或细胞体相接触,突触间隙约为20 µm。总体而言,单个神经元通过神经传递接受数千个其他神经元的输入,并能与数千个其他神经元形成突触。这种神经元间的交流形成了树形结构,称为神经元树枝,负责在大脑的某个区域分发信息。此外,神经元树连接在一起形成局部回路,构成了大脑活动的结构和功能基础[42]。轴突的力学损伤可导致相关的疾病,如神经轴突断裂可导致神经传导功能丧失,临床表现为所损伤神经支配的肌肉萎缩,相应的肌腱反射消失,弥漫性轴突损伤也较多见,剪应力作用于轴突使之受牵拉损伤而丧失传递冲动的功能,可引起昏迷,甚至死亡。

图8 神经元细胞间通信示意图Fig.8 Illustration of neuron and intercellular communication

根据大脑的解剖学及组织学可知,大脑具有复杂的解剖(几何)层次结构,在不同的长度尺度上往往有很大的不同,确定每个长度尺度对大脑力学特性的影响以及由此产生的病理是至关重要的,因为每个长度尺度都会对大脑的宏观反应产生深远的影响。通过分别对每个长度尺度进行物理建模,确定不同尺度之间的边界条件,进而从较低的长度尺度向较高的长度尺度传递信息。然后,就可以使用实验和模拟方法在不同的长度尺度上去研究TBI 的损伤机制。

2.1.3 人脑的本构模型

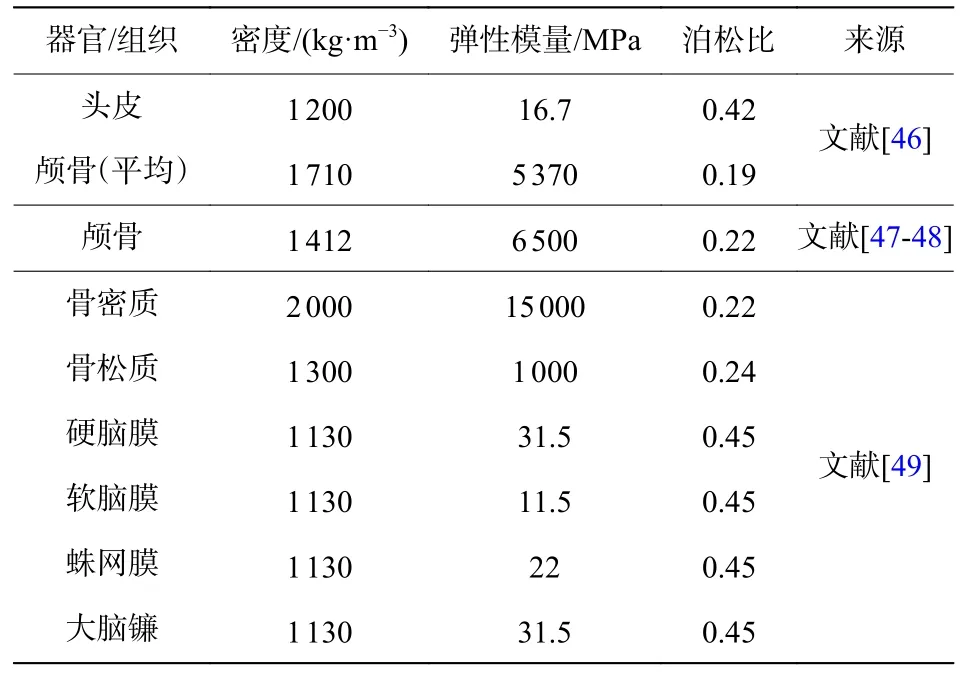

人体头部中的颅骨、脑膜、大脑镰、头皮、灰质、白质、脑干和小脑等均由不同的材料构成,物理力学性质迥异,如表1[46-49]~2[50-51]所示。对于像颅骨、硬脑膜和大脑镰这些刚度比较大的材料,通常变形相对较小,可以采用简单的线弹性材料本构。而人脑组织主要由水组成,质地非常柔软,由于体模量很大,变形主要取决于剪切模量,并且表现出非线性和时间依赖性,它们的力学行为源于神经和支持细胞成分固有的黏弹性性质以及它们与血管和间质液的相互作用,通常情况下采用黏超弹性材料本构来表征软组织(白质和灰质,脑膜层,偶尔也包括脑脊液层)的力学行为。

表1 颅脑硬组织/器官材料参数[46–49]Table 1 Craniocerebral hard tissue/organ material parameters[46–49]

表2 颅脑软组织/器官材料参数[50-51]Table 2 Craniocerebral soft tissue/organ material parameters[50-51]

对于小变形响应,在线性应变状态下可采用广义Maxwell 模型描述松弛效应,剪切模量可用Prony级数表示:

式中:G∞为 长期剪切模量,Gi为剪切模量,τi为松弛时间。

在大变形情况下,则需要考虑脑组织的非线性超弹性行为。Mendis 等[52]采用大脑组织有限变形响应的实验数据来表征其超弹性本构特性,并应用于有限元模拟。将脑组织或软组织视为均质、各向同性和不可压缩的材料,其超弹性本构可以采用应变能函数方法来构建唯象本构模型。对脑组织的同质性、不可压缩性和各向同性假设虽然并不完全正确,但在一定程度上是近似合理的,关于猪脑等器官的大量文献报道证实了这一点[53-54]。应变能函数方法假定存在应变能函数W(单位参考体积的标量函数),它将组织的变形与相应的应力值联系起来,应变能函数表征的是系统在变形过程中所储存的能量。应变能函数可以用不同的形式表示,并根据其形式进行分类,包括多项式形式、指数或对数形式和组合形式,表3给出了这些模型和对应的应变能函数。大多数情况下,Neo-Hookean 模型与实验数据的拟合度较差,因此在生物组织建模中,特别是对人体组织的表征,建议采用更精确的模型[55]。一阶Mooney-Rivlin 模型只有2 个材料参数,可能导致出现非物理的负常数参数,不足以捕捉脑组织的非线性行为[56]。高阶数的应变能模型可以模拟更复杂的应力-应变曲线,但也意味着需要更多的计算量,同时也会增加非线性求解器的负担,可能会导致更难收敛。Ogden[57]构造了应变不变量线性组合形式的应变能函数来描述超弹性固体的力学响应,该模型形式简单且与单轴拉伸、纯剪切和等双轴张拉实验数据吻合良好。目前,可获得的大部分脑组织力学测试数据,都采用了Ogden 模型进行拟合[54,58–62]。Ogden 模型对猪脊髓白质[63]、人乳腺组织[64],甚至人、羊胎盘[65]的实验数据都提供了很好的拟合。此外,Yeoh 模型由于其精度较高、参数较少、计算时间要求短,对大脑生物力学模型也非常有效,这一点得到了Kaster 等[59]对离体猪白质和灰质的证实。指数和对数形式的应变能函数由指数或对数项组成,Rashid 等[54,62]为了研究猪脑组织在简单剪切和拉伸实验中的特性,使用了Fung-Demiray 模型,并实现了实验数据与模型的非常好的拟合,同时也证明了Gent 模型在猪脑组织建模中的成功应用。Chui 等[66]对猪肝脏、肾脏和脑组织进行了联合压缩和拉伸实验,提出了各向同性材料的对数和多项式联合方程。上述超弹性模型没有考虑生物组织的黏性行为,然而,超弹性建模的结果可以很容易地纳入更复杂的模型中,包括黏性、各向异性等因素的影响[67]。

表3 脑组织超弹性本构模型分类Table 3 Classification of hyper-elastic constitutive models of brain tissue

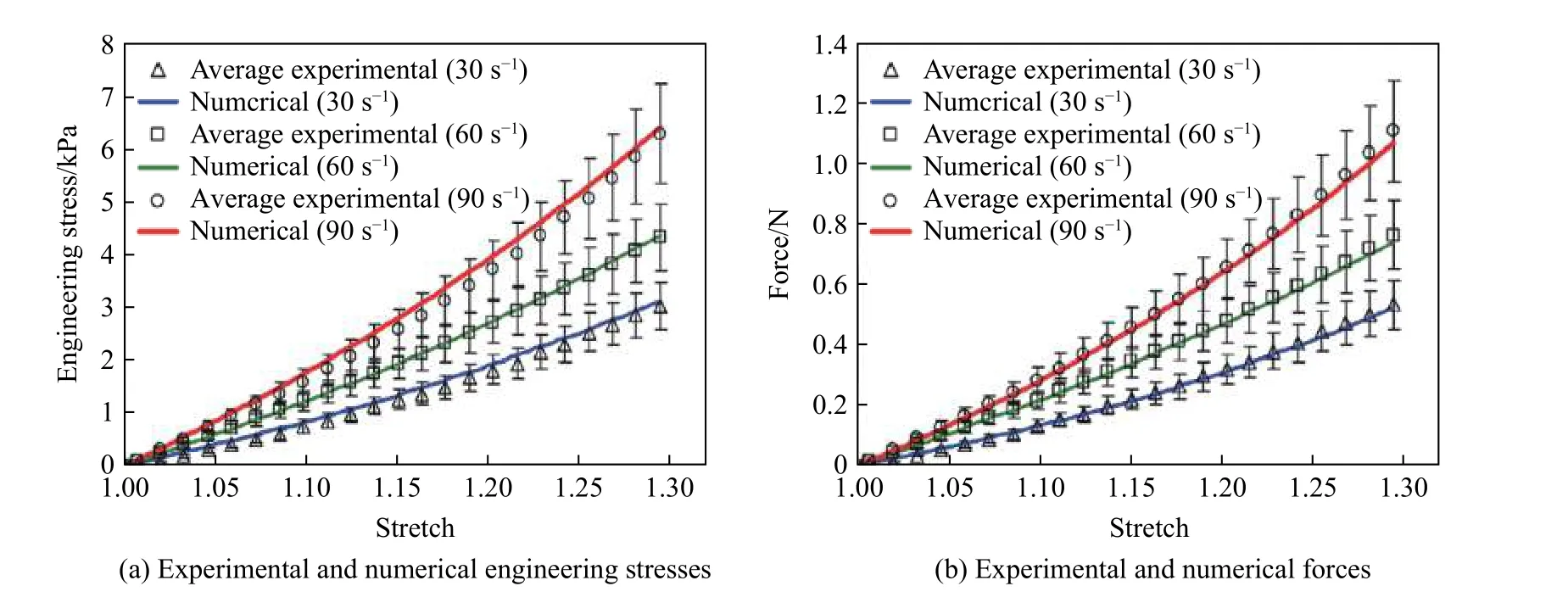

应变率效应对于大脑的冲击响应行为会产生显著影响。Rashid 等[54]在30、60、90 和120 s−1应变速率下对猪脑组织进行了剪切测试,最大剪切应力分别为(1.15±0.25)、(1.34±0.19)、(2.19±0.225)和(2.52±0.27) kPa,而在拉伸测试中发现,随着应变率的升高,脑组织反应更加僵硬,在30、60 和90 s−1应变速率下,拉伸应变为0.3 时工程应力存在明显的强化,如图9[54]所示。Prabhu 等[68]使用内部状态变量模型来捕捉猪脑在50~750 s−1应变率压缩测试下的高速率行为,结果表明,猪脑组织也是应变率相关的,在高应变率下,脑组织的反应是非线性和非弹性的。

图9 不同应变速率下脑组织拉伸载荷-变形曲线[54]Fig.9 Tensile load-deformation curves of brain tissue at different strain rates[54]

实际上,脑组织是非均质的,其中灰质的各向异性不太明显,而白质、脑干和胼胝体等由于含有大量的神经纤维,在纤维方向上的刚度显著提高,其本构建模是人们重点关心的问题。由于高度对齐的轴突束的存在,纤维轴正交于各向同性平面,可以用不耦合应变能函数来描述。Colgan 等[69]采用neo-Hookean 模型定义应变能函数矩阵,将轴索定义为纤维,然后使用弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)与磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)相结合描述轴索的强化效应。Chatelin 等[70]采用了一种不同的方法,使用DTI 绘制了12 名人类患者的神经纤维取向,以创建人脑的有限元网格来测量撞击引起的轴突拉伸。在此之后,Cloots 等[71]在研究介观尺度大脑结构时使用了Colgan 等的模型[69]。Sahoo 等[72]也在他们的脑材料模型中引入了DTI 和分数各向异性,以观察轴突的拉伸伸长。Giordano 等[73-74]进一步发展了Cloots 等的模型[69],通过比较各向同性和各向异性模型的模拟结果,发现各向异性会对脑组织的响应产生很大的影响,当考虑整个大脑的各向异性时,变形会扩散,白质尤其受到影响。

脑脊液与水的性质较接近,一些有限元模型假设脑脊液满足线弹性材料本构,而其他研究则将脑脊液建模为黏弹性材料或流体。Baeck 等[75]将脑脊液分别建模为线性弹性材料和流体材料,并进行比较,结果表明,应变能、von Mises 应力和脑内颅内压非常相似。当脑脊液作为线性弹性材料建模时,必须保持它几乎不可压缩的特性,体模量应远远大于剪切模量(通常泊松比大于0.48)。

在过去的几十年里,软组织力学测试的进步为大脑组织的力学特性提供了更多的见解,这为更加精确的本构建模铺平了道路。然而,在对bTBI 进行数值模拟时仍然要谨慎地选择本构模型,因为需要平衡模型的复杂度与计算效率。对于低强度的爆炸波环境,采用线性黏弹性模型能够大大降低计算的成本,而对于大应变和较高应变率的冲击模拟,则必须采用更复杂的非线性模型,否则计算结果可能出现很大的偏差。本构模型参数的不确定性也存在很大的影响,研究表明即使是使用相对简单的单项Ogden 模型对脑脊膜等生物材料进行模拟,实验数据拟合参数的选取仍然会导致无法考虑不确定性来源的非唯一解[76]。此外,除本构模型外,有限元的单元类型、网格分辨率、沙漏模式和求解器等对模拟结果也存在影响,其中单元类型和网格尺寸对模型响应的影响最大[77]。

2.2 宏观尺度bTBI 计算建模

bTBI 的数值模拟需要建立流场模型和头部模型,并将二者进行流固耦合计算。其中流场模型为爆炸波的传播提供载体,通常采用欧拉求解器,对于爆炸波传播问题可以采用结构化网格建模,网格收敛性也较好。头部模型则给出了颅脑在载荷作用下的力学响应,采用了拉格朗日求解器。为了解析复杂的大脑几何特征,必须采用非结构网格建模,头部模型的精细程度决定了脑组织变形和颅内压等的计算是否准确。从20 世纪90 年代中期开始,不同的研究团队逐步建立了一系列头部有限元模型,其中较知名的模型如WSUBIM (Wayne State University Brain Injury Model)、KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)、ULP (University of Louis Pasteur)、SIMon (Simulated Injury Monitor)和UCDBTM (University College Dublin Brain Trauma Model)等[78-79],这些模型的建立为TBI 数值模拟研究奠定了基础。一般来说,宏观头部模型的建模通常采用基于特征的多块技术,利用三维重建技术生成头部的几何模型,然后基于宏观神经解剖学,采用三维实体单元或壳单元将几何模型划分为不同的部分。表4 列出了国内外bTBI 论文中使用的模型,可以看到,模型的网格尺寸越来越小,模型中所包含的组织结构信息也越来越丰富,从开始的颅骨、大脑、脑脊液,到近年来的脑膜结构、桥静脉,甚至是整个头部血管系统的详细结构,大脑的有限元模型在向着精细化建模的方向不断进步。要准确地计算大脑在爆炸波作用下的响应,需要比碰撞冲击问题模拟更加精细的有限元模型,因为前者会在大脑中产生更高频率的应力波传播,为了捕捉到这些应力波的振荡特征,必须采用足够小的网格尺寸。对于有限元方法,通常认为在1 个波长尺度上至少需要10 个单元才能充分解析更具有破坏性的横波。因此,从发展趋势上也可以看到,头部模型的结构越来越复杂,模型越来越精细。在模型验证方面,早期主要采用头部撞击实验,近年来开展的激波管实验和爆炸实验则能够对模型和参数进行更加充分的验证和确认。而对于爆炸波载荷的计算,普遍认为6 mm 的流场网格尺寸就能达到令人满意的计算收敛性。

表4 自2009 年以来基于特征多块技术的bTBI 模型Table 4 Modeling of bTBI based on the feature multi-block technique since 2009

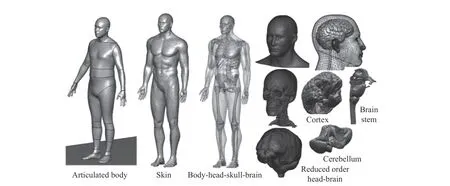

目前,最先进的人头有限元模型已经能够描述从医学成像技术获得的宏观神经解剖的详细信息。以全球人体模型联盟50 百分位成年男性头部模型(GHBMC M50)为例,如图10 所示,该模型采用基于特征的多块技术建模,最早是由Mao 等[100]开发,并且从一系列头部撞击实验中选择了35 个加载案例,用于检验基于响应的模型预测的鲁棒性,包括脑压、相对颅脑运动、颅骨响应和面部响应。目前GHBMC M50 头部模型已经发展到v6.0,模型总质量为4.6 kg,由颅盖骨(包括外板、板障及内板)、头皮、各种面部骨骼(泪骨、上颌骨、下颌骨、鼻骨、眶骨、蝶骨、犁骨、颧骨等)、面部肌肉、硬脑膜、蛛网膜、脑膜、上矢状窦、11 对桥接静脉、脑脊液、大脑皮层、皮层下白质、胼胝体、丘脑、基底神经节、脑干、小脑、侧脑室和第3 脑室、大脑镰和小脑幕等。整个模型由246 829 个单元组成,包括164 226 个六面体实体单元,82 581 个壳单元和22 个一维梁单元。颅骨中的大脑组织是通过采用壳单元建模的脑膜进行约束的,脑膜包括最外层向内的硬脑膜、蛛网膜、软脑膜和初级硬脑膜延伸。2 个大脑半球之间的大脑镰,以及大脑半球和小脑之间的小脑幕,脑膜和大脑之间的空间充满了脑脊液,在模型中,脑膜和脑脊液为脑组织提供了复杂的边界条件,并影响大脑在颅骨内的力学响应。

图10 全球人体模型联盟50 百分位成年男性头部模型(GHBMC v6.0)[100]Fig.10 Global Human Body Models Consortium 50th percentile adult male head model (GHBMC v6.0)[100]

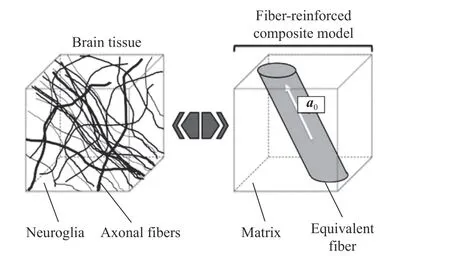

近年来,研究人员开始重视轴突损伤(弥漫性轴索损伤),认为其是导致bTBI 的关键机制之一。与灰质的均质化行为相比,由于轴突的存在,沿轴突方向的刚度增加,使得白质具有各向异性性质。然而,大多数的宏观尺度大脑模型在对白质进行建模时缺乏异质、各向异性描述,这就限制了有限元模型对颅脑损伤的预测能力。Lyu 等[101]开发了一种新的各向异性黏-超弹性材料模型,并将该模型纳入头部模型的白质组织中,该模型能够模拟脑组织对轴突纤维的方向依赖反应,进一步提高模型的生物保真度和损伤预测能力。脑组织被认为是由轴突纤维嵌入与神经胶质对应的各向同性基质中构成的,如图11[101]所示,轴突纤维的方向被平均为a0方向。

图11 脑组织纤维增强复合模型[101]Fig.11 Composite model of brain tissue fiber reinforcement[101]

对于胼胝体白质结构,轴突纤维在解剖坐标内平行起源于内侧到外侧方向;对于脑干,纤维沿脑干的轴向定向。为了模拟超弹性材料的各向异性特性,将增强纤维的刚度嵌入到白质Mooney-Rivlin 本构的应变能函数中:

式中:C1和C2为Mooney-Rivlin 系数;I1和I2为应变张量不变量;F(λ)为描述轴突纤维力学性能的函数,λ 为纤维的长度;K为材料的有效体积模量,J为比体积。

假设纤维不能抵抗压缩载荷,当纤维被拉伸时,纤维的增强用指数函数来描述,当纤维伸长超过临界纤维拉伸水平 λ*时,纤维的行为用线性函数描述。

式中:C3、C4和C5为纤维刚度系数。

2.3 介观尺度bTBI 生物力学建模

2.3.1 基于代表性体积元的建模

随着在介观尺度上理解损伤机制的兴趣日益增加,大脑模型在解剖表征和预测生物力学响应方面的需求较为旺盛。为了在数值模拟建模中考虑白质(轴突)的微观力学性能,通常采用代表性体积单元(representative volume element,RVE)来构建微尺度的结构与性能。RVE 是异质材料的典型代表单元,描述能够代表材料宏观性能的最小体积单元,在体积单元内包含了足够多微组织结构组成物的几何信息、取向信息、分布信息与相场信息等,并能在统计学意义上(统计平均性质)代表材料微组织结构的基本特征。在宏观上,可以认为RVE 是无穷小的,因此结构上各点的材料性能在空间上具有连续性,而在微观上,RVE 包含了影响材料性能的所有的微结构特征,并且具有周期性特点,因此对于单个微结构特征而言,RVE 都相当于是无穷大的。

Abolfathi 等[102]提出了一种脑白质各向异性力学分析的RVE 建模方法,用于研究不同加载条件下轴突和细胞外基质(extracellular matrix,ECM)组成的细胞单元的力学行为,从而确定轴突的承载能力。根据实验观测,脑干内的轴突分布是高度定向的,并且轴突占复合组织总体积的53%,如图12(a)所示。考虑到脑干内的轴突分布是高度定向的,将脑白质考虑为单向复合材料建立三维单元细胞模型,图12(b)显示了三维随机分布的横断面及其单位单元截面,随机模型也可以通过轴突六边形分布的单向模型进一步模拟或简化(见图12(c))。在复合材料力学文献中,这种轴突分布通常被称为六边形纤维填充,通过将规则的简化模型与随机分布模型预测的平均力学性能相匹配,就可以用简化模型代替随机分布模型进行计算,从而提高有限元分析的效率,但是这种近似对于几何复杂结构的局部应力/应变分布的捕捉存在不足。

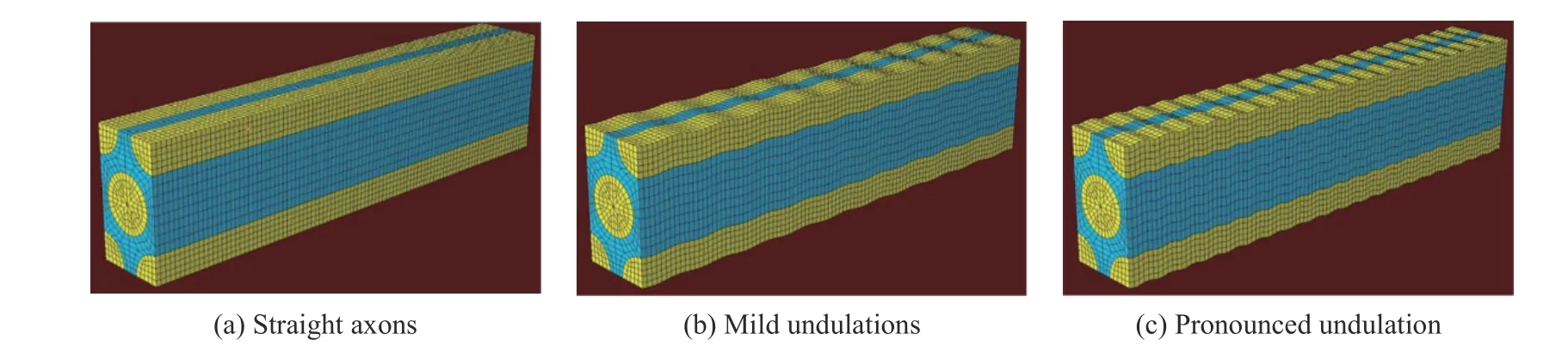

脑白质虽然都由纤维状的轴突和细胞外基质组成,但轴突的方向性在整个大脑内的变化是很大的,并且轴突并不完全是平直的。Grujicic 等[103]采用单元细胞模型建立了考虑轴突波动的模型,用于研究冲击载荷作用下轴突轴向法向应力和剪切应力的空间分布和大小,如图13 所示。结果表明,大脑白质在遭受冲击时,轴突的波动和界面的结合强度对其力学行为具有显著的影响。

图13 具有不同波动特征的轴突模型[103]Fig.13 Axon models with different wave characteristics[103]

2.3.2 基于磁共振弥漫加权成像的建模

对白质(轴突)基于代表性体积元的建模仅适用于脑组织的一个代表性体积单元,而不是整个大脑[103-105],只能用于局部脑白质冲击力学行为的机理研究。在宏观脑损伤模拟中考虑中等尺度的轴索对白质的各向异性进行建模,已成为近年来越来越多研究的重点。在这个长度尺度上,不同的大脑区域通过轴索相互连接,形成一个极其复杂的网络系统,这种结构连接是控制大脑功能的关键制约因素。

通过先进的成像技术可以获得大脑中的神经网络结构,磁共振弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)能够反映水分子扩散(布朗运动)过程中所经历的限制量,是目前唯一能够在体内绘制神经组织纤维结构的方法。为了考虑脑白质的各向异性,常常采用嵌入式方法建模,即将轴索束转化为圆形截面的杆单元,其直径通常为毫米量级,然后利用嵌入式单元技术将轴索束的杆单元与脑组织的实体单元耦合,确保轴索束单元的节点跟随脑组织单元的节点运动,并且满足动量守恒和连续性条件。这种方法也被称为重叠网格法,最初用于钢筋混凝土材料的建模。Wu 等[106]和Garimella 等[107]分别在ABAQUS软件和LS-DYNA 软件中实现了对脑组织的建模,这些研究方法的流程基本一致,如图14 所示[106],包括3 个步骤:

图14 利用基于结构的方法建立轴索束造影模型的一般过程[106]Fig.14 General process of building axonal beam angiography models using structure-based methods[106]

(1)基于神经纤维示踪技术创建神经束网络的有限元网格。纤维单元(1D 单元)可以根据神经束的各向异性分数(fractional anisotropy,FA)值进行分类。

(2)纤维单元与各向同性基准大脑模型在同一空间对齐。如果无法获得受试者特定的神经束造影数据,将执行变形或配准等程序,以确保神经束造影模板的几何形状与基准大脑有限元模型的几何形状匹配。

(3)将纤维网格在数学上嵌入基准模型的实体单元中。轴索单元和各向同性实体单元的力学特性均应基于文献中的多模态组织数据进行赋值。基底材料和纤维材料都可能被建模为高黏弹性材料,从而更准确地获得脑组织的异质和各向异性力学响应。

2.4 bTBI 的多尺度建模框架

近年来,颅脑损伤问题的研究已经从宏观尺度大脑结构层级的响应拓展到细微尺度组织细胞层级的响应[107]。在爆炸波作用下,神经细胞的损伤会对大脑的宏观反应产生深远的影响,例如当轴突受到瞬态拉伸/剪切应力作用时,会导致轴突部分或完全变形,变形量超过阈值后膜上会形成孔洞,进而导致轴突功能障碍,大脑的正常功能被破坏。为了建立神经细胞损伤与颅脑损伤之间的关联,需要在不同的长度尺度进行物理建模,确定不同尺度之间的边界条件,进而从较低的尺度向较高的尺度传递信息,即建立多尺度计算模型。多尺度建模不仅可以帮助更好地理解宏观大脑生物力学、神经力学和生物学损伤之间的关系,还可以作为研究bTBI 的力学和生物学评估指标的重要工具。

Gupta 等[108-109]基于生物力学和计算生物学提出了一种多尺度建模计算框架,将身体/大脑尺度生物力学与微尺度生物力学相结合,考虑不同尺度间的耦合效果,全面考虑爆炸载荷对于全身、头部的作用,颅脑内部致伤区域特征以及脑组织局部神经细胞的微观受损情况,如图15[109]所示。该计算框架实现了多个尺度之间的单向耦合,例如:将爆炸/碎片载荷对人体的加载作为宏观尺度有限元模型(身体/头部生物动力学模型、颅内生物力学模型)的初始条件,这些模型反过来为介观尺度模型(最易受损伤的神经元轴索结构)提供边界条件,后者用于亚细胞分子机制生物学和电生物化学损伤和修复途径的详细建模。

图15 bTBI 多尺度建模计算框架[109]Fig.15 A computational framework for multiscale modeling of TBI[109]

在宏观尺度层面,按爆炸冲击波作用过程建立模型,包括全身的生物动力学多体模型(关节-分段体)、爆炸冲击波加载模型(人体皮肤网格)、全身/大脑生物力学模型(三维有限元网格)和脑/头生物力学降阶快速计算模型,如图16[109]所示。考虑爆炸冲击波与人体的瞬时作用(几个毫秒),由其引发的人体初始运动可能只有几厘米,可以采用单向耦合直接将人体皮肤网格的压力载荷用于人体/大脑有限元模型的生物力学计算。为了能够准确地分辨大脑、肺、骨骼和其他器官中的应力波压力,典型的有限元网格尺寸仅为2 mm,单元数量约250 000。除了骨骼、大脑和肺以外,其他组织均按软组织材料建模。模型中并未对脑脊液进行显示建模,因此也就不适于空化损伤研究。大脑模型被细分为皮层、小脑和脑干3 个相互作用的区域。脑干是特别容易受到神经创伤影响的区域,采用复合材料梁单元建模。大脑和小脑均为刚体,大脑与脑干顶部刚性连接,小脑则与脑干脑桥刚性连接,脑干底部靠近枕骨大孔处,假设与头部其余部分刚性连接。

图16 高保真降阶人体解剖几何模型[109]Fig.16 High fidelity reduced order human anatomy geometric model[109]

在介观尺度层面,主要关注白质轴突结构对爆炸载荷的微观和分子水平反应。在选定的大脑位置预测宏观的大脑力学应变,用来模拟局部轴突纤维束的微观力学响应。由于轴突纤维被从附近的少突胶质细胞(oligodendrocytes)投射出来的髓鞘(myelin sheath)包裹着,轴突和少突胶质细胞突出物之间的力学联系可能导致轴突变形和损伤,如静脉曲张的产生、Tau 蛋白-微管(tau-microtubule)结构的解体、髓鞘从轴突膜分离和少突胶质细胞突出物的剪切。这种原发性轴索损伤会对继发性神经生物学损伤和修复途径产生影响。这时可以采用嵌入轴突束的头部模型,采用杆单元对轴突束建模,并将轴突束成像分割到不同的大脑区域,如图17 所示[110]。用于模拟轴突拉伸损伤的模型(包括3 个轴突、2 个少突胶质细胞和少数突起),采用黏弹性梁单元建模,它们之间的连接满足运动学连续条件。整个模型总长1.2 mm,轴突和髓鞘直径分别为1 和2 µm,节间长度100 µm。轴突细胞质充满轴向排列的Tau 蛋白-微管网络,负责结构稳定和功能,如轴突输送。微管之间的间隔由Tau 蛋白维持,促进微管在轴突中的聚合、捆绑和稳定。由于微管可以同时承受轴向和横向载荷,使用一组黏弹性梁来模拟轴向微管。Tau 蛋白采用杆单元建模,并且具有率相关性,可以采用经典的Kelvin 黏弹性模型或基于实验得到的不同应变率下的力-伸长曲线作为材料本构。此外,将细胞质考虑成一种固定的黏性流体,它由Tau 蛋白-微管单元上的线性切向阻力和法向阻力表示。对于微管的失效采用了临界应变准则,微管和Tau 蛋白交联的临界应变通过实验获得。轴突微管-Tau 结构的原发性力学损伤可能引发二级生化信号级联的损伤和修复,包括Tau 蛋白、髓鞘脱失、细胞骨架重塑、液体和电解质转移导致局部轴突肿胀等。

总体上看,大多数爆炸创伤性脑损伤的计算模型将其重点局限于对大脑的宏观生物力学建模,往往忽略了弹性头骨的影响、颈部和头部运动的灵活性、血管和脑液的影响以及身体其他部位的反应,重点关注的是颅内压、应力/应变这些力学指标,而难以对生物学指标进行定量分析。相比之下,神经创伤的计算建模仍然是一个巨大的挑战,因为它涉及多个物理和生物医学学科以及一系列空间和时间尺度。多尺度模型将身体/大脑的宏观生物力学与微尺度的力学生物学耦合起来,可以将神经轴突结构微损伤的影响与损伤和修复机制联系起来,这项工作面临的主要挑战是开发具有嵌入微结构的多尺度大脑解剖几何模型,使用宏观尺度结果计算对这些微结构的载荷输入,并连接毫秒级的初级损伤与长时间的次级损伤模型。

3 bTBI 典型力学机制的数值模拟研究

目前,普遍认为波传播和颅骨弯曲变形是造成初级bTBI 的2 种主要机制,这2 种机制都属于波传播作用的直接作用机制,但二者之间的关系目前还存在一定的争议。爆炸引起的颅内压改变可能由多种因素引起,对不同物种测试得到的颅内压与头部表面超压的比率也存在相当大的差异[111],但直接作用机制可能是引起脑组织变化的主要原因[112]。这里主要介绍这2 种机制的模拟研究以及脑血管系统和爆炸响应连续过程的影响研究。

3.1 波传播直接作用模拟及分析

当冲击波能量进入脑组织后,由于脑组织的非均质性,将产生明显的阻抗失配现象,应力波在颅脑内部传播形成复杂的压力分布,在压缩波叠加的地方能够形成高压区,而在不同阻抗的界面处则容易形成负压。理论上,头皮对颅内压有放大作用,这种论断大多出自于理论分析和1D 或者2D 头部结构的简化计算。然而,无论冲击波还是应力波,其传播都是三维问题,采用一维简化模型可以研究大脑或脑组织力学响应机理,但基于此对bTBI 的致伤机制进行推论就显得不够严谨,有些观点甚至引起了一些争议[113]。

计算和实验研究均表明,颅骨是一个很好的应力波传递器。Gupta 等[114]采用头部断层扫描模型模拟了爆炸冲击波作用于头部的过程,从空气和大脑中的压力分布可以观察到,应力波在颅骨和脑组织中的传播速度比空气中的冲击波更快,此外,脑组织中的颅内压存在放大效应,其内部的压力水平明显高于外部入射冲击波的压力,在迎爆面和背爆面的脑组织中出现的高压区,可能导致冲击点伤和对冲伤,如图18[114]所示。除了以声速(~1560 m/s)在颅骨中传播的压缩波/膨胀波之外,颅骨和大脑的几何不对称性和材料不均匀性也会导致大脑中产生剪切波。这些横波比压缩波要慢几个数量级(~101m/s),持续时间更长,破坏力也更大。

图18 爆炸冲击波与人体头部相互作用过程中的压力分布[114]Fig.18 Pressure distribution during the interaction between blast wave and human head[114]

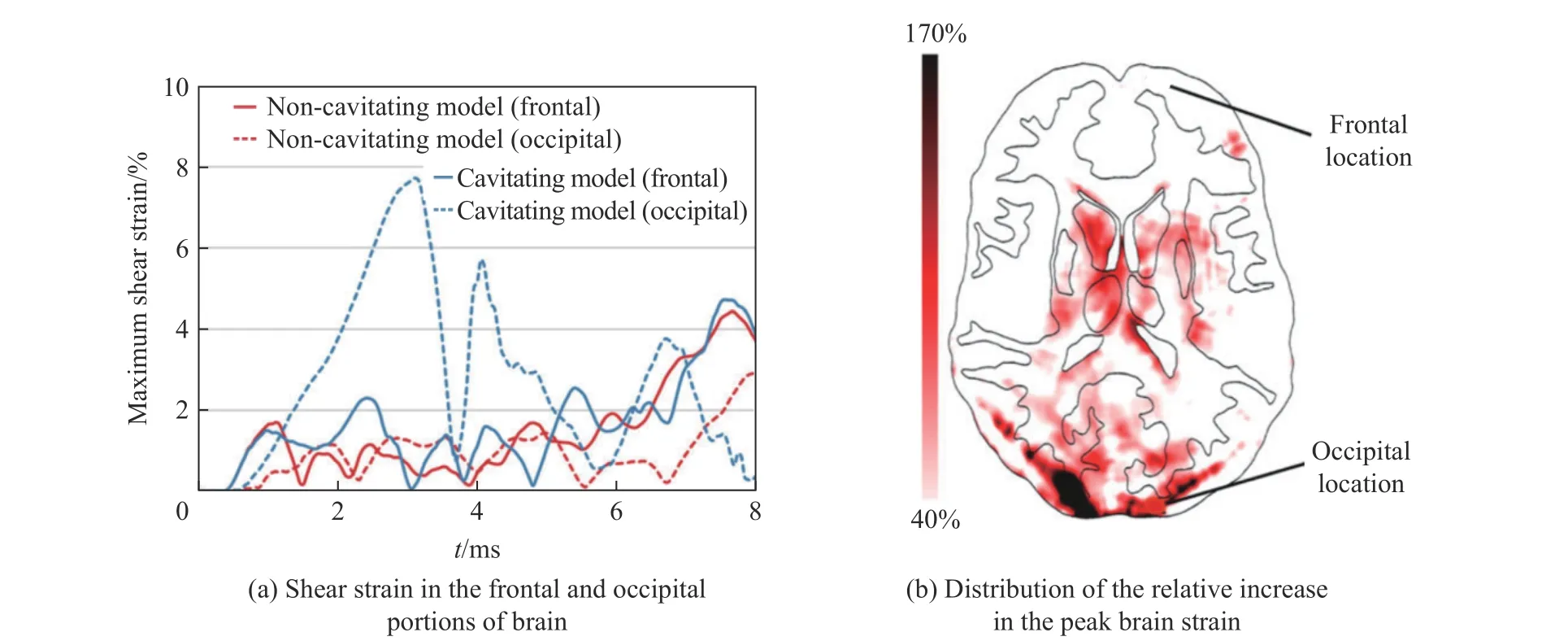

Chafi 等[49]针对三维有限元头部模型的爆炸响应,采用多介质任意拉格朗日-欧拉(multimaterial arbitrary Lagrangian-Eulerian,MMALE)方法模拟了炸药爆轰、爆炸波传播、爆炸波-头部相互作用和应力波在头部和大脑内部传播的过程,获得了毫秒尺度内的大脑颅内压、最大剪应力和最大主应变。脑内的压力分布是非均匀的,正压峰值出现在冲击点部位,而负压峰值出现在对冲部位,压力分布与碰撞引起TBI 的冲击点伤-对冲伤模式不同。此外,在冲击点部位和对冲部位都有正压和负压,即大脑中产生了压缩区和膨胀区,这些突然的压缩和张力区域的产生会引起细胞体积和密度的变化。Sharma[85]通过实验和数值模拟方法也证实了大脑ICP 的放大效应,随着冲击波强度的提高,大脑的颅内压会相应地升高。同时也发现,由于头部不同方位头骨结构的差异(如人类头骨不是一个均匀的物体,颞区厚度最低),导致大脑的颅内压与爆炸冲击波作用的方向有关,即在相同的爆炸强度下,大脑的反应具有定向性,侧向爆炸在大脑皮层产生最高的冲击响应,而前向爆炸则在脑干产生很高的应变和应变率。Panzer 等[26]模拟了人脑模型和雪貂脑模型在激波管冲击波作用下的生物力学响应,发现bTBI 与脑的大小有关,在相同的爆炸作用下,老鼠大小的大脑的脑组织应变比人类大小的大脑高约7 倍。他们认为爆炸引起的神经创伤与脑组织的剪切应变相关,而不是体应变,对于初级脑损伤,脑组织的力学评估指标是基于应变的,如剪切应变,并且由于应变率效应,损伤阈值与钝性撞击或脑震荡脑损伤相关的阈值不同。此外,采用脑脊液空化模型(cavitation model)发现,脑脊液空化对大脑变形的影响比对压力变化的影响更大,由于脑脊液的存在,导致脑组织与颅骨分离,使得约束较少的大脑材料更容易变形,脑脊液空化引起的脑组织应变的最大相对增加区域出现在脑枕区和脑室周围组织,如图19[26]所示,这又与对冲伤出现的位置有些类似。

图19 考虑和不考虑脑脊液空化时大脑额部和枕部的剪切应变对比[26]Fig.19 Comparison of shear strain between the frontal and occipital parts of the brain with and without CSF cavitation[26]

总而言之,爆炸冲击波和应力波在头部内外传播,在不同的时刻作用于不同的头部区域,导致波传播的直接作用存在多种来源,同时结合头部及大脑的复杂结构,导致波传播直接作用的研究非常困难。尽管问题非常复杂,基于数值模拟研究仍然可以获得很多有用的见解。

3.2 颅骨弯曲变形模拟及分析

在人体爆炸伤害研究中,人们往往认为坚硬的头骨可以保护大脑免受非致命爆炸冲击波的伤害,因此,虽然发现爆炸会引起头骨的变形,但一直未将其与bTBI 联系起来。当爆炸冲击作用于颅骨时,会导致其产生局部弯曲变形,变形的颅骨挤压大脑对颅内压产生影响,而ICP 则是评价bTBI 的重要指标。当冲击波前沿过后,颅骨产生局部振动,形成波纹状的交替变形和颅内压的正负交替变化,进而导致脑损伤。另外,透射的压缩波穿过大脑低阻抗的边界时会产生膨胀波,膨胀波通常出现在对冲一侧,使对冲侧出现脑组织挫裂伤。Moss 等[17]率先采用数值模拟方法揭示了bTBI 的颅骨弯曲变形致伤机制,得到了颅骨的局部动态弯曲变形,以及颅骨弯曲振荡产生的波纹效应,但他们采用的是简化的假人模型,不是真实的头部模型。

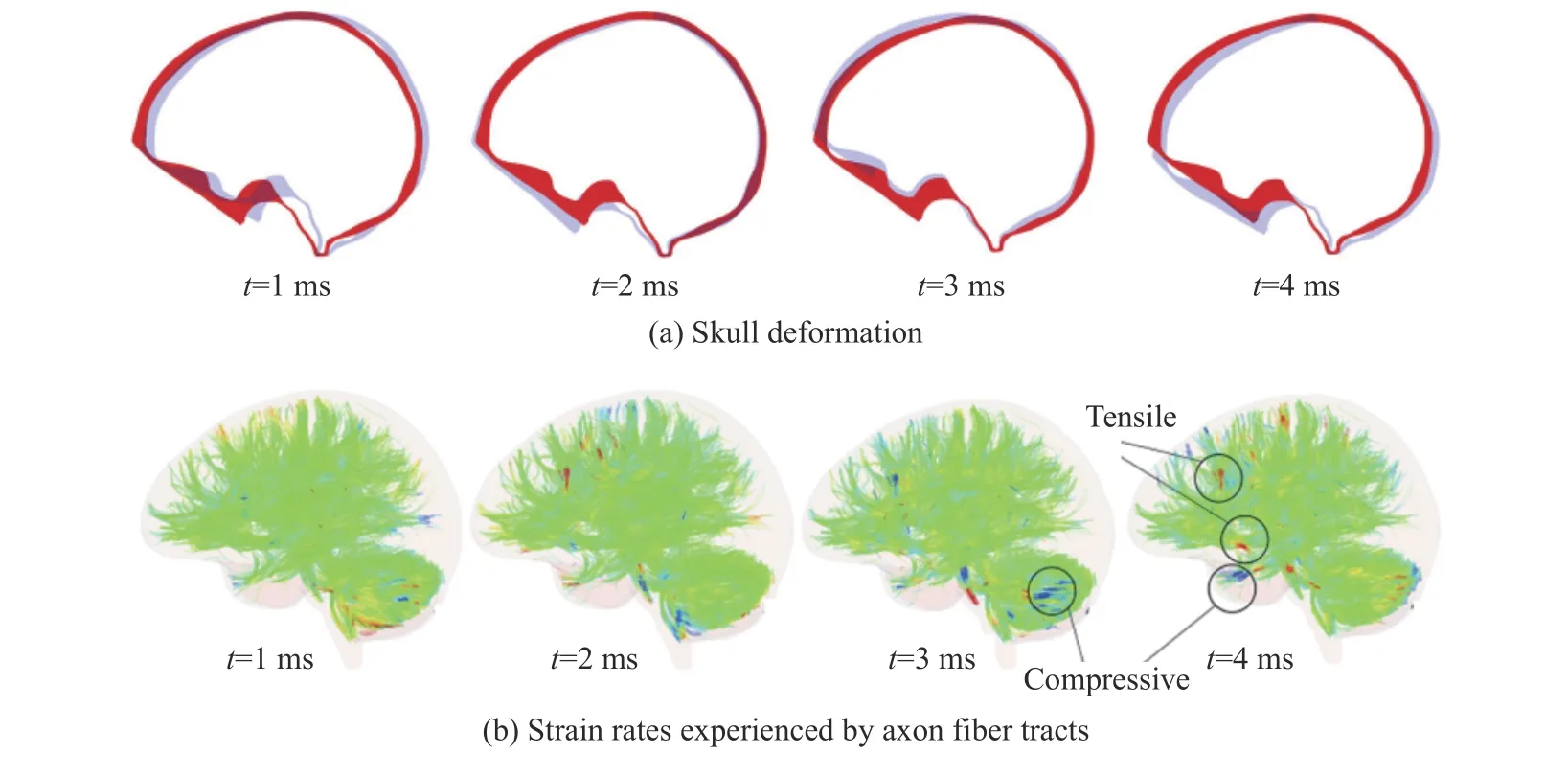

栗志杰等[12]针对颅骨局部弯曲变形致伤机制开展了进一步研究。采用经过碰撞实验数据验证的三维头部数值模型,基于欧拉-拉格朗日耦合(coupling Euler-Lagrangian, CEL)方法建立了爆炸冲击波-头部流固耦合模型,对头部受到爆炸冲击波正面冲击工况进行数值模拟。在爆炸TNT 当量7 kg、距离3.8 m 处,压力峰值170 kPa 的正面入射冲击波作用下,前额处颅骨的振动频率高达8 kHz,从而使脑组织的压力具有高频波动特性,与碰撞载荷下的脑组织动态响应完全不同。前额处颅骨的局部弯曲变形会沿着颅骨传播,影响颅骨的变化构型,从而决定了脑组织压力的演化过程,如图20[12]所示。同时,颅骨的最大加速度与颅骨弯曲变形模式、脑组织状态均具有较好的相关性。最近,Du 等[115]采用头部代理模型数值模拟研究了激波管条件下的颅骨变形,并通过实验进行验证,得到了爆炸波作用下颅内压的正负交替周期性振荡,这种周期性特征与颅骨表面的应变曲线一致,从而揭示了颅骨变形对颅内压变化的影响,如图21 所示[115]。该研究对医疗损伤诊断和防护装备设计具有一定的指导意义。

图20 爆炸波正面冲击时大脑压力与颅骨变形等值线图[12]Fig.20 Contour of brain pressure and skull deformation during frontal blast wave[12]

图21 爆炸波正面冲击时颅骨表面应变对颅内压的影响[115]Fig.21 The influence of cranial surface strain on intracranial pressure during frontal blast wave[115]

Garimella 等[19]基于嵌入式有限元方法,将轴突束造影术纳入三维人体头部有限元模型中来研究由爆炸冲击波诱导的颅骨弯曲及其导致的轴突变形。计算结果表明,爆炸冲击波引起的颅骨弯曲导致的应变率与脑脊液的材料力学性能有关。当爆炸超压为1200 kPa 时,观察到的轴索应变最大值约为5%,加载方向为左额到右枕部。当爆炸超压为50 kPa 时,观察到最小轴索应变约为0.1%。当爆炸超压为1500 kPa 时,最大轴向应变速率为150 s−1。当爆炸超压为50 kPa 时,最大轴突应变速率为10 s−1。由于神经损伤的应变阈值是随外加应变率的增加而降低的,因此颅骨的弯曲变形极有可能造成微观结构损伤。图22[19]显示了加载超压为600 kPa 时轴突纤维所经历的变形和对应的应变率。爆炸波作用下颅骨产生动态变形,能够造成局部的高低压区域和横扫大脑的大压力梯度,即使是非致命爆炸波造成的轻微头骨弯曲,产生的载荷也至少与典型的致伤冲击产生的载荷一样大。对于不同的爆炸方向、脑脊液层不同的有效拉伸强度、不同的大脑材料特性(包括弹性和黏弹性颅骨特性)以及在颅骨中存在孔口的情况下,局部的颅骨弯曲机制仍然存在。此外,大脑内的压力历史对脑组织的体积模量和脑脊液层的有效抗拉强度敏感。基于仿真结果,颅骨弯曲诱导的轴索应变虽然在量级上非常低(<5%),然而,轴索应变速率可高达150~200 s−1,这些高轴突应变率可能导致微尺度损伤。

图22 加载超压为600 kPa 时颅骨和轴突纤维所经历的变形[19]Fig.22 Bending displacement of skull and axon fibers under 600 kPa overpressure[19]

3.3 脑血管系统的影响

大脑中分布着大量的动脉和静脉,在之前的bTBI 数值模拟研究中,头部有限元模型忽略了对脑血管的建模,这会降低大脑的刚度,使得模型的保真度受到影响。最近,Unnikrishnan 等[116]利用造影和微计算机断层扫描技术建立了一个鼠头的高保真三维有限元模型,在模型中明确表征了大鼠的脑血管,并通过激波管实验(爆炸波超压100~230 kPa)验证了鼠脑中压力的模拟结果,研究结果表明:在有限元模型中加入脑血管后,对脑压基本没有影响,但大脑、小脑和脑干的平均峰值应变分别降低了17%、33%和18%,可见脑血管系统对脑组织的变形响应具有显著的影响。

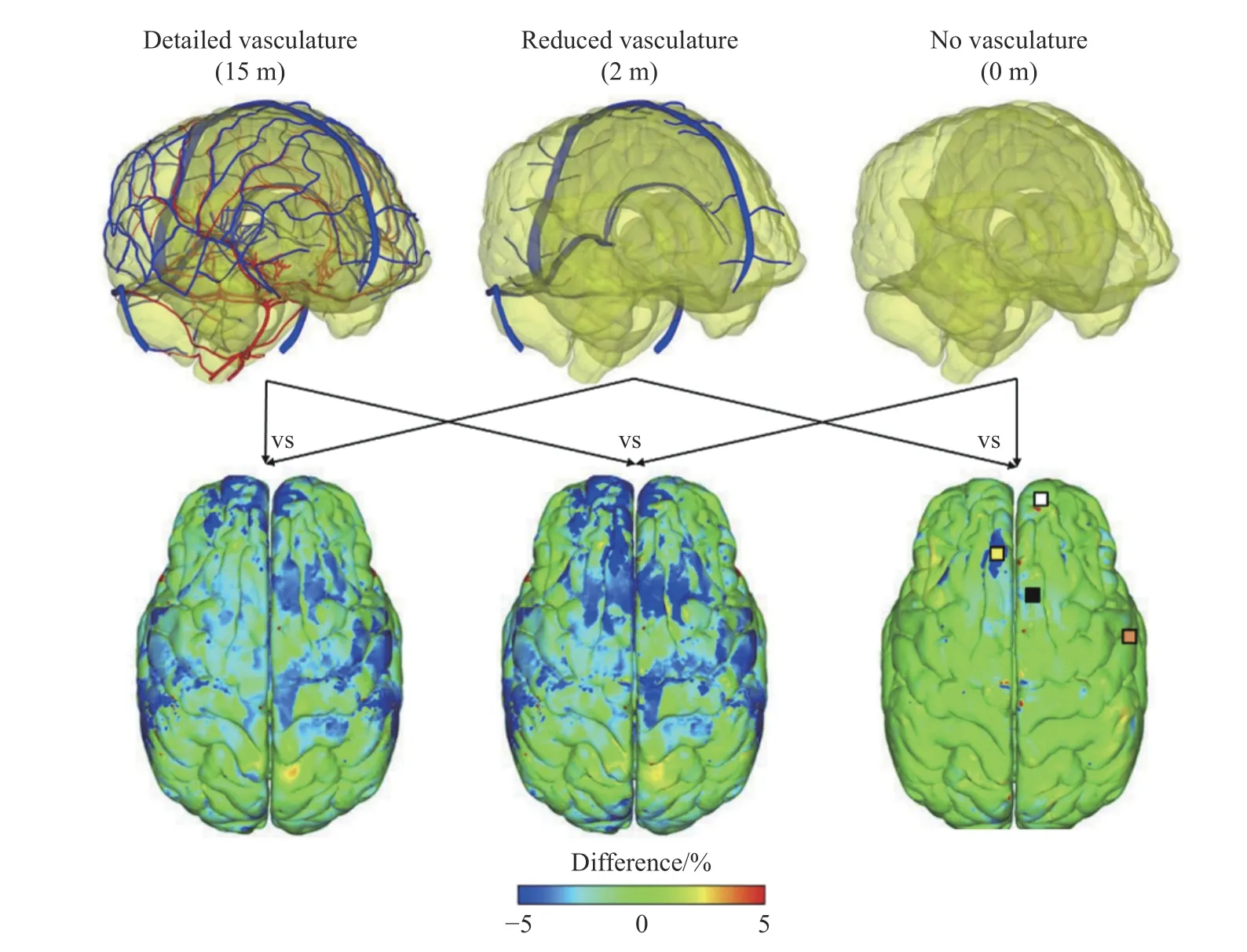

Subramaniam 等[39]为了量化大脑静脉和动脉系统的影响,建立了3 个人头有限元模型:含详细血管的模型、含简化血管的模型和不含血管的模型。这些模型的精细程度相当高,包括了大脑静脉和动脉、脑回和脑沟的详细网络,以及高黏弹性脑组织特性。通过数值模拟比较了在相同的爆炸载荷(爆炸波超压68~104 kPa)条件下3 种大脑模型的生物力学响应与简化血管模型和无血管模型的生物力学响应,如图23 所示[39]。与Unnikrishnan 等[116]的结果一样,虽然血管系统的加入增加了大脑的整体刚度,但它并没有改变脑组织的压缩性,因此,3 个模型模拟的颅内压在大小或时间过程上没有差异。与只包括主要脑静脉的简化血管模型相比,在具有更高保真度的详细血管模型中,重新分布了大脑大部分区域的脑组织应变,突出了在人头有限元模型中包含详细的脑血管系统的重要性,从而更全面地解释爆炸波引起的大脑生物力学反应。

图23 详细模型、简化模型和无血管模型之间最大主应变峰值的差异[39]Fig.23 Differences in the peak maximum principal strains between the detailed-, reduced- and no-vasculature models[39]

3.4 bTBI 连续过程的生物力学模拟及分析

对于爆炸造成的慢性创伤性脑病的发病和机制,目前也存在争议。与脑碰撞问题相比,爆炸产生的响应更快,而且在冲击波绕头传播过程中,载荷在空间和时间上分布于整个头部,必须通过爆炸波和头颈脑生物力学模型耦合模拟。但这种宏观模型无法模拟神经轴突结构的力学损伤机制,侧重于神经轴突和微血管结构的微观力学生物学多尺度计算模型,已被认为是更好地理解爆炸造成的慢性创伤性脑病的一种技术。

爆炸引起的初级爆炸脑损伤涉及多个时序的载荷:最初几毫秒的初始载荷是由大脑中的压缩/张力应力引起的,随后是延伸至数百毫秒的横波;之后仍然是头部的惯性旋转/加速和相应的大脑运动;最后,在爆炸后的几秒头部可能与硬物发生撞击。最近,Przekwas 等[110]对这3 个过程进行了模拟研究。图24(a)[110]给出了从计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD)模拟爆炸波从正面冲击人体得到的人体和大脑中的压力载荷预测。爆炸冲击波压力首先作用于脸部和胸部,因为这2 个部位离炸药更近,小腿上的高压是由地面反射造成的,爆炸冲击波阵面在人体表面绕射时,在凹区域(眼窝、下颈部和腹股沟)形成汇聚,从爆炸冲击后1 ms 内3 个选定时刻的颅内压可以看出,0.6 ms 时颅内的应力波从后颅壁反射而来;图24(b)[110]展示了大脑内前、中、后3 个位置的颅内压时历曲线,在5 ms 的持续时间内可以观察到明显的压力振荡,与颅骨弯曲变形机制对应。当后脑处于高压状态时,前额部位也会受到压迫,对冲点的正压峰值高于冲击点的,负压能够下降到空化极限−100 kPa 以下,约10~20 ms 后,颅内原始应变消散,应力松弛过程开始。

图24 爆炸波正面作用时人体和大脑中的压力[110]Fig.24 The pressure on the body and brain during a frontal blast loading[110]

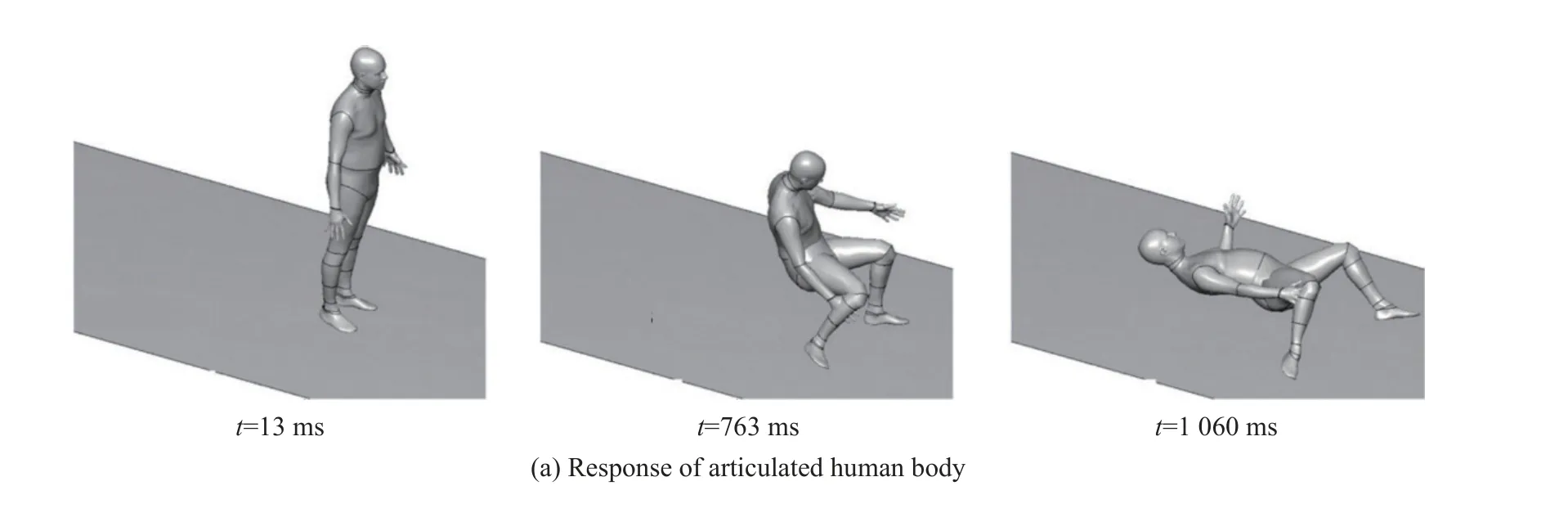

对爆炸引起的全身生物动力学的模拟结果如图25[110]所示,头部旋转发生的时间要晚得多(约100 ms),持续的时间也更长,第3 阶段由头部撞击地面造成的伤害发生在爆炸后很晚(约1 s),可能导致脑-颅骨接触和颅骨内明显的脑旋转。大脑和小脑之间也存在着相对运动,脑干经历拉伸和弯曲的部分原因是大脑(附着在脑干顶部)和小脑(连接到脑干后侧)的运动。

图25 爆炸波作用下关节型人体模型的生物动力学模拟[110]Fig.25 Biodynamic simulation of articulated human body subjected to blast wave[110]

将加速度数据用于高保真三维有限元头部模型的输入条件,选取3 个时间段的载荷作为输入进行轴突纤维的响应模拟,轴突结构的变形构型如图26[110]所示,图中红色显示轴索杆单元经历拉伸变形。在爆炸波的初级阶段,在脑干区域观察到最大轴索应变为4.46%。在第2 次加载时,顶叶区观察到最大轴索应变为27.23%。在加载的最后,即第3 阶段,在额叶观察到最大轴索应变为26.90%。与一次和二次加载阶段相比,在第3 次加载期间小脑区域观察到更高的轴索应变。因此,神经轴突结构的微力学响应在时间上随大脑不同部位的损伤和松弛依次发生。

图26 不同轴突纤维束在不同加载情况下所经历的对数应变[110]Fig.26 Logarithmic strain experienced by different coaxial spike fiber bundles under different loading conditions[110]

4 bTBI 防护的数值模拟研究

迄今为止,尽管关于bTBI 还有很多问题亟待研究解决,但是随着一些致伤机制被研究阐明,对于人体大脑的防护已经达成了一些共识。应力波传播和颅骨局部变形可以认为是致伤的两种主要因素,并且在大脑响应过程中,应力波传播与颅骨变形是同时存在和相互耦合的。此外,在头部的惯性加速和减速运动中,大脑的旋转、颅骨与内部脑组织之间的碰撞挤压会对大脑造成进一步的损伤。对于爆炸冲击波引起的原发性冲击伤,主要考虑对应力波传播和颅骨变形的防护。借助于数值模拟手段,可以定量确认致伤机制的影响,这一领域的工作已经开始向着装备优化的方向快速发展。

头盔作为战场上单兵最重要的防护装备,一直以来主要强调其防破片/弹丸冲击的能力。随着爆炸冲击波防护需求的提出,如何加强头盔对爆炸冲击波的防护能力成为近年来的热门研究方向[117]。已有的研究表明,爆炸冲击波会通过头盔与头部之间的间隙进入头盔内部,并且由于叠加效应致使冲击波压力显著增强[17],也能通过眼/鼻通道直接作用于颅腔,可能加剧损伤。针对上述问题,Radovitzky 等[118]指出最有效的策略是将面部暴露的区域与爆炸波隔离,例如使用面罩。即需要提高防护装备的封闭性,尽量避免冲击波以绕射的形式进入头盔与头部之间的间隙区域。另一方面,改进防护装备的减震装置可以增加冲击波在传输路径上的能量吸收与消耗,进而减少进入大脑的冲击能量。例如对防护装备选用新型吸能材料,如具有应变率敏感的高分子弹性体、力学超材料、微纳米复合材料等。这2 种方法比一些所谓的改变头盔形状的策略[119]更有效,头盔的形状可能会改变作用于头部表面的载荷,但并不能阻止应力波传播进入脑组织造成伤害。

4.1 提高头部的封闭性

相对于裸露的头部,头盔已经对爆炸冲击波形成了部分遮挡,但面部仍然受到冲击波的直接作用,而且冲击波在眼眶、鼻腔、耳部等区域容易反射叠加,可能对大脑形成威胁。Li 等[11]模拟了头盔中加入衬垫后作用于头部表面的压力分布,对冲击波传播过程的分析表明,头盔对冲击波压力的防护是有限的。针对这一问题,研究人员提出了面部保护装置的解决方案,来避免冲击波直接作用于面部。Yu 等[32]综合评估了先进战斗头盔(advanced combat helmet,ACH)和护目镜对不同强度和方向爆炸波的防护能力。采用高保真人头模型,预测比较了裸头模、戴头盔的头模和同时佩戴头盔和护目镜的头模的颅内压、脑脊液空化以及脑组织应变和应变率,如图27[32]所示。模拟结果表明,在所有爆炸场景中,头盔都能有效缓解颅内压(24%~57%)和应变率(5%~34%)。在正面和侧面爆炸暴露中,护目镜可有效降低颅内压。然而,头盔和护目镜对减轻脑脊液空化的作用微乎其微,甚至会增加大脑的应变,戴头盔会导致更大的空化风险。在高强度爆炸案例中,头盔和护目镜的作用更显著。此外,头盔的存在增加了头部动能,会导致大脑承受更高的压力。

图27 裸头模、戴头盔的头模和同时佩戴头盔和护目镜的头模[32]Fig.27 Bare head model, helmet -head model, and helmet-goggles head model[32]

Nyein 等[120]研究了面部保护装置对于减轻bTBI 的效果,研究中使用WSUBIM 头部模型和ACH 头盔模型。所用的爆炸条件对应于3.16 g TNT 在0.12 m 距离处的自由空中爆炸,产生100 kPa 的入射冲击波超压,用于评估头盖骨内部的最大响应,以及使用面罩对头部响应的缓解效果。图28[120]给出了3 种模型在爆炸冲击波作用过程流场和头部截面中的压力分布(左侧为裸露头部模型,中间为佩戴头盔的头部模型,右侧为佩戴了头盔和面罩的头部模型)。对于裸露的头部,直接作用于面部的爆炸波向脑组织传递了很强的压力,由于颅骨的刚度高,压力波在颅骨中的传播速度比在其他脑组织中的传播速度更快,在脑脊液和大脑的交界面可以观察到较高的压力梯度,正面和头骨顶部的脑脊液邻近区域出现了负压,表明可能出现流体空化;对于佩戴头盔的头部,头盔的存在略微延迟了爆炸波到达头部的时间,同时显著减弱了脑脊液中的负压现象,因此头盔不会增强爆炸对脑组织的影响,但对脑组织的保护也比较有限,因为头盔没有覆盖面部,所以它对减轻传输到脑组织的应力波没有明显的帮助;对于同时佩戴了头盔和面罩的头部,面罩阻止了冲击波直接作用于面部,最先传递到头部的压力主要是通过头盔的衬垫,这也导致压力波延迟传输到大脑,说明面罩对于爆炸冲击波防护是有利的,但是由于面罩下方没有封闭,冲击波能够从下方空隙绕射进入头盔,导致后期大脑内部压力的升高,这说明面罩的概念设计还需要进一步改进。最近,康越等[117]的研究证实了这一结果,通过提高单兵头面部防护装备结构密闭性(如佩戴眼镜、耳罩或者防护面罩),可以有效阻止冲击波进入头盔内部,减弱叠加汇聚效应,从而提高单兵头面部装备的防护性能。

图28 冲击波作用过程中的压力分布[120]Fig.28 Pressure distribution during shock wave action[120]

Rodríguez-Millán 等[121]针对眼睛和面部保护,对头盔采用了面罩和下颌骨防护装置的组合式防护概念设计,如图29 所示。以颅内压作为颅脑损伤指标、等效应力作为颅骨损伤指标,评价不同组合的防护效果,对1.38 MPa 超压爆炸波作用下的数值模拟结果表明:与头盔+面罩、头盔+下颚防护装置相比,头盔+面罩+下颚部防护装置组合的防护策略具有最优的防护效果,可以使颅内压力降低至无保护系统的1/5,对应的颅骨von Mises 应力最大值为12 MPa,低于颅骨破坏的阈值65 MPa。通过增加封闭式的防护构型,阻断了爆炸冲击波与头面部之间的直接作用过程,能够显著降低大脑的损伤程度。

图29 不同头部防护组合的脑损伤对比[121]Fig.29 Comparison of brain injury of different head protection combinations[121]

上述研究表明,要提高头盔对bTBI 的防护性能,最有效的策略是将面部暴露的区域阻隔在爆炸波之外,例如使用面罩。数值模拟则可以作为头盔防护设计的有效手段,通过大脑生物力学响应的定量计算,结合损伤指标,还能更好地完成头盔的优化设计工作。

4.2 新结构和新材料的应用

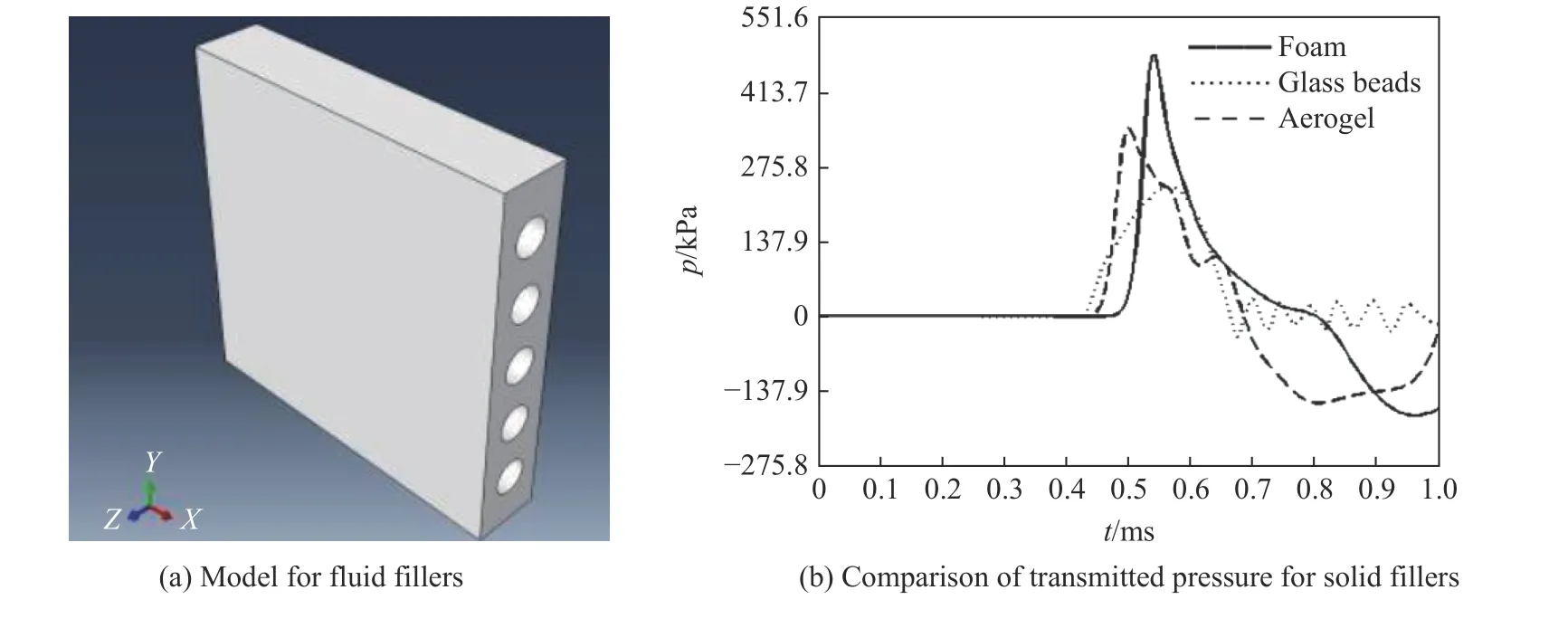

在防护装备中使用新型吸能结构或新型吸能材料,已经被证明是提高防护效果的有效手段,目前已有多种防护策略被提出。精密的设计能够让结构具备较好的能量耗散能力,从而在爆炸冲击波作用于防护装备的过程中逐渐被消耗和减弱。Goel[122]研究了在头盔衬垫中使用夹层结构来衰减压力波,提出了一种新的头盔衬垫设计概念,在头盔衬垫中钻出通道,用不可压缩的材料(流体或固体)来填充这些通道,如图30 所示。虽然实验和计算分析是在专门制备的样品上进行的,而不是在实际的头盔,但从原理上讲是可行的。对固体(玻璃微珠、气凝胶或固体泡沫)和液体(甘油、水或AgileZorbTM)填充材料进行了测试。在所有测试的填充材料中,甘油被发现具有最高的压力衰减能力。结果显示,孔隙率较低的材料(如甘油和玻璃微珠)比高密度材料(如气凝胶)具有更低的能量传输能力。甘油的使用导致峰值压力降低了50%。当然,甘油的使用也会导致衬管的质量大幅增加。

图30 头盔衬垫设计概念及压力衰减效果[122]Fig.30 Design concept and pressure attenuation effect of helmet liner[122]

Tse 等[123]对佩戴聚碳酸酯-气凝胶复合材料面罩的ACH 头盔在不同爆炸载荷下的防护性能进行了数值模拟研究,发现聚碳酸酯-气凝胶复合材料面罩具有更好的防护能力。在聚合物中加入动态键,可以精确控制依赖时间的响应和能量耗散模式。Lee 等[124]以聚脲/聚氨酯聚合物弹性体为主要对象,研究了其能量耗散机理,发现采用多结构相的复合材料,可以实现对冲击波的防护,并且多次吸收冲击波能量而保持材料的基本性能。由于聚合物在高应变率下有着独特的力学行为,将聚合物作为涂层对结构进行保护,能够在高速率加载条件下增强防护能力。这些材料及工艺包括:利用具有剪切增稠特性的流体进行改性的聚氨酯弹性体;在多层热塑弹性体结构中加入由甘油、水等液体构成的流体层;采用微米级的玻璃微珠以及碳纳米管进行热塑弹性体的改性;加入微米级的夹杂,与高分子基体形成共振型超材料衰减冲击波能量等。

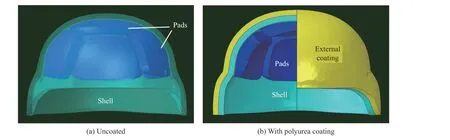

Grujicic 等[33]在ACH 头盔的基础上,除了采用高聚物材料聚脲作为头盔悬挂衬垫、衬里外,还在头盔的外部覆盖了9 mm 厚的聚脲涂层,来优化ACH 头盔抵抗爆炸冲击波的能力,如图31 所示。通过数值模拟研究了0.275 kg 彭托利特炸药、距离1.07 和1.22 m 处头部的冲击响应,主要考察了颅内压、冲量和加速度指标。结果表明,在1.22 m 处,在ACH 头盔保护下的颅内压由未受保护状态下的100 kPa 降至83 kPa,而在有聚脲涂层的ACH 头盔保护下,颅内压降至67 kPa,同时其他指标也有不同程度的降低,这表明聚脲涂层能够有效吸收冲击波的能量。

图31 有涂层和无涂层的头盔模型[33]Fig.31 Coated and uncoated helmet models[33]

5 总结和展望

人类大脑复杂的多尺度层次结构和运行机制,给颅脑爆炸伤研究带来了很大的挑战。数值模拟方法的发展弥补了实验研究的不足,基于人脑解剖结构特征和生物力学建模,数值模拟能够定量预测大脑的响应,有助于更好地理解大脑的宏观微观变形行为。系统综述了近年来颅脑爆炸数值模拟研究在计算建模、力学机制及防护3 个方面的进展,总结如下。

(1)基于连续介质力学的有限元分析是颅脑爆炸伤数值模拟研究的主要方法,而本构模型和高保真计算模型是有限元准确计算大脑结构响应的关键。在本构模型方面,线弹性模型、线性黏弹性模型、黏超弹性模型和流体状态方程能够较好地描述均质脑组织的变形行为,对于具有显著各向异性特征的软组织(如白质),则需要采用横观各向同性的本构模型。在计算模型方面,对颅脑解剖特征的解析越来越精细,宏观有限元模型已经能够表征亚毫米尺度的组织结构,甚至是整个头部血管系统,而在更小的尺度上,限于计算能力难以对整个颅脑建模,这时需要采用多尺度建模方法来建立神经细胞损伤与颅脑损伤之间的关联。

(2)对于颅脑爆炸伤的致伤机制,数值模拟已经能够做到对头部和大脑完整模型力学响应的模拟和定量分析。对于波传播直接作用、颅骨变形、空化效应等致伤机制,数值模拟都能够较好地再现爆炸冲击波与头部和大脑的作用过程,对于惯性力作用引起的加速、减速也可以采用多体模型预测加速度响应。bTBI 连续过程生物力学的模拟则显示了对慢性创伤性脑病的关注,而对于胸廓压迫机制的关注还较少。

(3)对于颅脑爆炸伤的防护研究,主要集中于如何减轻作用于头部和大脑的冲击波能量,通过增加防护构件,阻隔冲击波与头面部之间的直接作用,以及采用新型吸能结构和吸能材料。数值模拟在定量分析、预测和优化设计方面的优势,将助力它发挥更大的作用。

尽管颅脑爆炸伤的数值模拟研究在过去十几年取得了较大进展,但还有待发展和改进的地方:

(1)建立更精确的大脑本构模型。如对白质的异质性需要基于微观结构来进行更加细致的捕捉和表征,尤其是高应变率下的变形特性。

(2)改进大脑的建模方法。对脑脊液的建模可以引入更真实的流体模型,对存在于颅骨、脑脊液和大脑之间的固体-流体-固体接触需要采用流固耦合模型来考虑其相互作用。

(3)建立致伤机制与力学评价指标之间的联系。建立具有更高保真度的颅脑生物力学模型,如脑沟、脑回和脑血管等细微结构应被包含在头部有限元模型中,精确的计算头部暴露于爆炸环境中大脑的力学响应,才能有效揭示其对大脑损伤机制的影响,对于致伤指标的确定,数值模拟和动物实验都存在各自的局限性,但可互为补充,形成一套综合评估方法。

(4)头部防护装备的优化设计。质量是头部防护装备的重要设计指标,基于力学评价指标,借助数值模拟方法对头盔、防弹衣等装备进行计算分析和迭代,有助于产品的快速升级和换代。

本文中图5~8 使用Servier Medical Art 制作,图片素材由Servier 提供,并在知识共享署名3.0未移植许可协议下使用。