南京六合复兴路明清墓出土的日本铜镜

王海

复兴路墓地位于南京六合区雄州街道滨河社区,原属城北村。2021年6月,为配合复兴路初级中学基建项目,南京市考古研究院报请国家文物局批准对该地块进行了细致的考古发掘工作,共清理古代墓葬481座,年代涵盖汉、明、清。其中M422出土一面日本铸造“天下一正重作”月季花纹镜,该镜保存较好,不但可辅助墓葬年代的断定,也可作为古代中日民间贸易往来的实物资料。

M422为长方形竖穴土坑墓,墓壁较平直。墓圹长2.12米,宽0.68—0.74米,深0.16米。墓底仅见棺痕,棺痕长1.8米,宽0.4—0.6米,棺板厚0.18米。棺内残存骨架一具,葬式为仰身直肢。紧贴南侧棺板处出土铜镜一面,经后期处理,辨为“天下一正重作”月季花纹镜。该镜为窄缘式无钮圆镜,镜面微凸,纹饰分内外两区,内区中心饰三瓣花纹,构成一朵盛开的月季。外区环饰柿蒂纹,柿蒂纹外的间隙间各饰半朵菊花。左侧两朵菊花间铸“天下一正重作”铭文一行。直径14.6厘米,厚0.2厘米。

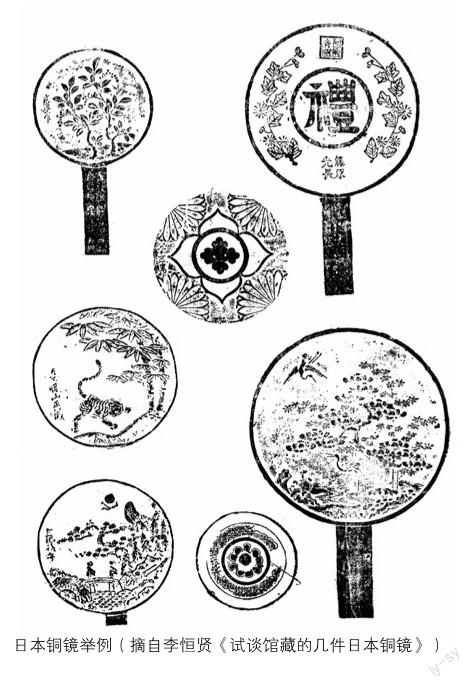

日本铜镜又称和镜,出现于12世纪平安后期。李恒贤先生在《试谈馆藏的几件日本铜镜》(《江西文物》1991年第1期)一文中将日本铜镜分为三个主要发展阶段:第一阶段为平安时期以前(794年前,相当于唐贞元十年以前),这时期的铜镜多为我国汉、唐所常见的四神四兽镜、狻猊纹镜、海兽葡萄纹镜等;第二阶段为平安至室町时期(794—1572年,相当于唐贞元十年至明隆庆末年),这时期铜镜除我国唐、宋所常见的瑞花双鹊八棱镜、瑞花双鸾八棱镜、湖州镜外,还有日本自铸的铜镜,如松树双鹤纹镜、菊花双飞鹤圆镜等;第三阶段为桃山、江户时期(桃山期为1573—1602年,相当于明万历元年至二十九年;江户期为1603—1867年,相当于明万历三十年至清同治六年),这时期日本铜镜形制主要模仿宋朝铜镜,铭文则是模仿元、明两朝铜镜铭文格式,如松鹤长寿镜、蓬莱纹镜、“高砂”柄镜等。“天下一”称号始于桃山期,当时织田信长以幕府公许形式对同行业公认技艺超众者授予“天下一”称号,此铭文镜常见于桃山、江户初期,相当于我国的明末清初。

史载,明代中日官方贸易始于永乐二年(1404),由明廷颁给日本幕府勘合文册,日本幕府持这种勘合文册作为来华贸易的凭证。勘合贸易规定,日本每10年来中国通商一次,每次“人止二百,船止二艘,不得携军器,违者以寇论。乃赐以二舟,为入贡用”。勘合贸易确定以后,中日两国使节交往密切,商贸往来频繁。明廷希望通过勘合贸易促其来华,使幕府从中获利,从而借助日本幕府力量剿灭沿海倭寇。日本幕府也希望通过勘合贸易获取明廷在经济上的支持,并且如剿倭有功,明廷对幕府的赏赐也会增加。永乐三年(1405)“时对马、台岐诸岛贼掠滨海居民,因谕其王捕之。王发兵尽歼其众,絷其魁二十人,以三年十一月献于朝,且修贡。帝益嘉之,遣鸿胪寺少卿潘赐偕王进赐其王九章冕服及钱钞、锦绮加等”,永乐四年(1406)“又遣使侍郎俞士吉赍玺书褒嘉,赐赉优渥。封其国之山为寿安镇国之山,御制碑文,立其上”。不过好景不长,永乐六年(1408),日本国王源道义去世,其子义持继位,出于对武士利益的支持,改变了对明朝的外交贸易政策,“时时令各岛人掠我海上”,以致倭患复起。永乐九年(1411)后,中日勘合贸易中断,直至宣德七年(1432),宣德帝“念四方藩国皆来朝,独日本不贡,命中官柴山往琉球,令其转谕日本,赐之敕”。宣德八年(1433),日遣使来朝,重新订立“宣德勘合”。勘合条约重新规定日本每10年来中国通商一次,每次“人毋过三百,船毋过三艘”,明廷希望继续借助日本幕府力量打击倭寇与海盗,平息沿海海患。此后,继“宣德勘合”,明廷还先后颁布了“景泰勘合”“成化勘合”“弘治勘合”“正德勘合”,中日之间以此为凭证又进行了长达近一个世纪的贸易。

嘉靖二年(1523)五月,宁波发生“争贡之役”,史料载“嘉靖二年五月,其贡使宗设抵宁波。未几,素卿偕瑞佐复志,互为真伪。素卿贿市舶太监赖恩……宗设怒,与之斗,杀瑞佐,焚其舟……凶手还宁波,所过焚掠,执指挥袁琎,夺船出海。都指挥刘锦追至海上,战没”。此后明廷以通贡互市致倭患为由,罢宁波市舶司以绝日本之贡,这就断绝了闽浙沿海地区海商的生财之道,迫使他们铤而走险,成立走私团伙,往返于中国与日本,与日本商人做起了走私贸易。嘉靖五年(1526)起,“闵浙海商下海誘引番夷私市浙海双屿港”,“勘合不成,然南京、福建商舶,每岁渡长崎者,逐年增多”,与此同时,日本豪族亦不时派遣人船冒称贡使入明互市。嘉靖十九年(1540)后,每年“于南风迅发时月,纠引日本诸岛,佛郎机,彭亨,暹罗诸夷,前来宁波双屿港内停泊”。嘉靖二十三年(1544)日本贡使“复来贡,未及期,且无表文。部臣谓不当纳,却之”,然而“其人利互市,留海滨不去”。嘉靖二十七年(1548)“林殉诱倭稽天私市浙海”,同时王直、徐惟学亦“诱倭私市马迹潭,惟陈思盼诱倭来泊大衢山,名虽称商,入劫洋子江船矣”。嘉靖二十九年(1550),明廷主禁派朱纨为闽浙势家构陷而饮鸠自尽,留下“去外国盗易,去中国盗难;去中国濒海之盗犹易,去中国衣冠之盗尤难”的治倭名言。此后,通倭诱倭私市的中国海商得以为所欲为,“有资力者则纠倭贸易,无财力者则联夷肆掠,巨室为之隐讳,官府惟务调停”,贸易活动日益兴盛。嘉靖三十年(1551),日本西海道发生“陶殿之乱”,大内义隆父子为其家臣陶隆房所迫杀,“宫殿勘合俱焚,金印亦损一角,不知所归,贡自此绝”。从此中日贸易由官方的通贡互市转为民间的私市贸易,对此明人亦云:“先是日本非入贡不来互市,私市自(嘉靖)二十三年始”。故推测这面“天下一正重作”月季花纹镜,应为这一时期民间私市贸易流入中国的产物。

目前中国各地发现的日本铜镜绝大多数为官方或民间的收藏品,墓葬出土的较少,可见的有福建泉州“天下一木潄大和守藤原信重作”蓬莱纹镜、成都羊子山“天下一佐渡”龟甲地菊花柄镜、福建龙海出土的菊花双立鹤圆镜等。南京地区仅东善桥墓地出土“天下一出云”花鸟铭文镜,此次复兴路明清墓出土的这面“天下一正重作”月季花纹镜,不但出自墓葬,且保存较好,为研究明代末期中日民间贸易往来提供了重要的实物资料。

(作者为南京市考古研究院研究馆员)