BIM技术在“云”实习教学中的应用

孟文芳,汪庆

(河北工程大学 能源与环境工程学院,河北 邯郸 056038)

建筑信息模型(BIM)技术是在计算机辅助设计(CAD)等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术,是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达[1]。近年来,BIM技术作为数字化转型的核心技术在国内外建筑领域得到广泛应用。我国高校近年来逐步将BIM技术引入教学实践中,主要体现在BIM技术教材的编写和BIM课程的建立[2],鲜有将BIM技术真正融入实习教学环节的研究。高校作为为社会输送和培养专业人才的基地,如何将 BIM技术融入高校教学系统是培养 BIM人才的关键所在[3,4]。本研究是在学生无法进行现场实习的情况下,以给排水科学与工程专业建筑给水排水工程方向毕业实习为例,将BIM技术融入实习教学环节,充分利用BIM技术可视化的优势,创新实习模式,进行“云+现场”实习的实践教学模式探索,以期圆满完成毕业实习目标。

一、BIM技术应用于“云”实习教学的意义

“云”实习是学生通过云端观看利用BIM技术建好的实际工程三维模型进行线上参观学习。在无法正常进行现场实习的情况下,为了保证教学环节的完整性,“云”实习成为新的选择。即使现场实习可以正常进行,在实习前或实习结束后,通过“云”实习进行部署或回顾总结,“云+现场”实习模式会取得更佳的实习效果,也成为“新工科”建设实践教学的新模式。BIM 技术是以全专业真实尺寸建模技术为基础的一种参数化信息管理技术,是将多种信息及不同功能的系列软件集成在一起的可视化展现技术,将其应用于“云”实习教学中具有创新意义。

“云”实习可以有效弥补现场实习的一些弊端,诸如由于实习现场的安全和管理等原因,联系实习场地是实践教学中的一大难题,大多数情况下施工单位不愿接收大批量在校生进场实习,联系到能同时满足认识实习、生产实习、毕业实习不同教学要求的现场更是困难[5-8]。由于现场参观人数多,空间有限,无法保证每位同学都能够深入了解工程实况,大量学生只是在走马观花。由于工程建成后给排水管道部分或全部安装于墙体或吊顶内,现场实习参观时隐蔽工程或暗装部分无法看见,系统整体组成分布于各个楼层或同一楼层的不同区域,学生无法从整体上把握管路的走向,更无法一次性直观了解系统全貌。“云”实习是学生在线上参观实际工程的三维模型,不需要场地,教师可以通过现代化教学技术组织教学,采用软件实操、视频漫游、录屏等多种手段,结合实习教学内容进行展示与讲解。利用BIM技术所见即所得的可视化特点,通过云端展示与现场实物一致的三维模型,除了可以消除现场实习无法看到隐蔽、暗装管道及由于人数太多无法近距离看到实物的弊端外,还可以对模型进行任意剖切、旋转,有针对性地进行整体及内部参观,达到优于现场实习的效果。

二、BIM技术在“云”实习教学中应用的必要性与可行性分析

(一)必要性

在我国BIM技术发展初期,仅有少数的高校、标杆性的企业开展BIM理念和技术应用等相关研究。2011年5月,住房和城乡建设部发布的《2011—2015年建筑业信息化发展纲要》首次将BIM技术列入我国行业技术政策中,并在“十二五”规划中提出加快建筑信息模型(BIM)、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用,掀起了我国BIM技术标准研究和工程探索应用的第一个发展高潮[9]63。2015年6月,住房和城乡建设部印发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》,要求在新立项的以国有资金投资为主的大中型建筑、绿色公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的项目比率达到90%,要求设计单位采用BIM应用软件和建模技术,构建包括建筑结构、给排水、暖通空调、电气设备、消防等多专业信息的BIM模型[1,10]。2016年9月,住房和城乡建设部印发《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》,要求在“十三五”时期,全面提高BIM等建筑业信息化水平,注重培育精通BIM等信息技术和工程业务的复合型人才[10]。2017年2月,国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确要求:“加快推进建筑信息模型(BIM)技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用。”[11,12]

为推动建筑业转型升级、促进建筑业高质量发展,2020年7月,住房和城乡建设部等13部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指出,目前的重点任务之一是大力发展装配式建筑,加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展,在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用[13]。大力发展BIM的外部政策持续推出,标志BIM 技术已经上升为建筑行业的国家战略[9]102。2022年2月,住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》,再次强调加快推进建筑信息模型(BIM)技术在工程全寿命期的集成应用,健全数据交互和安全标准,强化设计、生产、施工各环节数字化协同,推动工程建设全过程数字化成果交付和应用[14]。由此可见,在国家相关政策推行的背景下,在新一轮的科技革命和产业变革中,BIM技术起到了一个基础性的作用[9]64。因此,为了培育精通 BIM技术和工程业务的复合型人才,把BIM技术融入实习教学环节,通过云端展现全专业真实尺寸三维模型及构件属性信息,采用“云”实习的教学模式是十分必要的。

(二)可行性

在政策引导及行业高度重视与推广下,现阶段BIM技术已经进入快速发展和深度应用阶段,对BIM人才的需求不断加大。优秀的BIM应用人才需要掌握利用BIM技术解决工程项目在建设过程中的实际问题,大力培养这种既精通BIM技术的相关应用,又具备工程建设能力和丰富的实践经验的复合型BIM人才是推动BIM技术发展的关键之一[9]35。

通过对高校工程类专业的学生调查发现,学生对于BIM的学习兴趣十分浓厚,作为专业课程,BIM的创新性和探索性较强,有助于激发高校学生对于学习的兴趣与热情[2]。近两年,大一学生对BIM学习的渴望度由33%提高到54%,但是由于课程体系中与BIM技术相关的教学课程基本没有或者相对较少,学生只能自主学习[15]。2009年3月,清华大学软件学院BIM标准研究课题组正式启动,这也是国内高校最早的BIM应用。2013年5月,在国内高校中,哈尔滨工业大学首次开设“BIM技术应用”短课程,共16学时,教学内容包括BIM技术简介、BIM技术在建筑设计与施工领域的应用、BIM技术软件应用等[16]。河北省某高校2021版的给排水科学与工程本科专业培养方案中,“建筑信息模型”的课程教学计划仍然只有16学时,没有设置关于BIM技术工程实践的课程计划。在这样的教学体系下培养出的大学毕业生与企业要求的复合型BIM人才相差甚远。

习近平总书记指出:“我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切,对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。”[17]工程教育与产业发展紧密联系、相互支撑。为推动工程教育改革创新,2017年2月18日,教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,与会高校对新时代工程人才培养进行了热烈讨论,最后达成“新工科”建设复旦共识,在国家实施创新驱动发展、“中国制造2025”“互联网+”等重大战略的背景下,为响应国家战略需求,服务以新技术、新业态、新产业、新模式为特点的新经济蓬勃发展,迫切需要培养大批新兴工程科技人才[18]。在“新工科”建设背景下,基于“大工程观”的新型工程教育理念,新时代对专业人才的实践能力和创新能力提出了更高的要求。实习教学是工科专业实践性教学的重要环节之一,对其教学模式的创新更加迫切。大学毕业生普遍缺乏项目经验,在BIM技术的运用中无法更好地与工程实际相结合。通过“云”实习,使其在校期间将实际工程项目利用BIM技术提前进行虚拟建造,积累经验,以便工作以后能够尽快融入实际项目,成为企业需要的BIM高端人才。河北省某高校给排水科学与工程专业的教学计划中,设置了2周认识实习、5周生产实习、3周毕业实习,基本全部采用现场实习模式。如果在现场实习前或实习结束后,采用“云”实习模式进行预习或总结,“云”实习与现场实习形成互补效应,“云+现场”实习模式定会取得更佳的实习效果。利用BIM技术,给排水科学与工程专业学生进行“云”毕业实习,既可以了解工程领域新技术现状,又可以达到毕业实习的要求,能够取得良好效果。

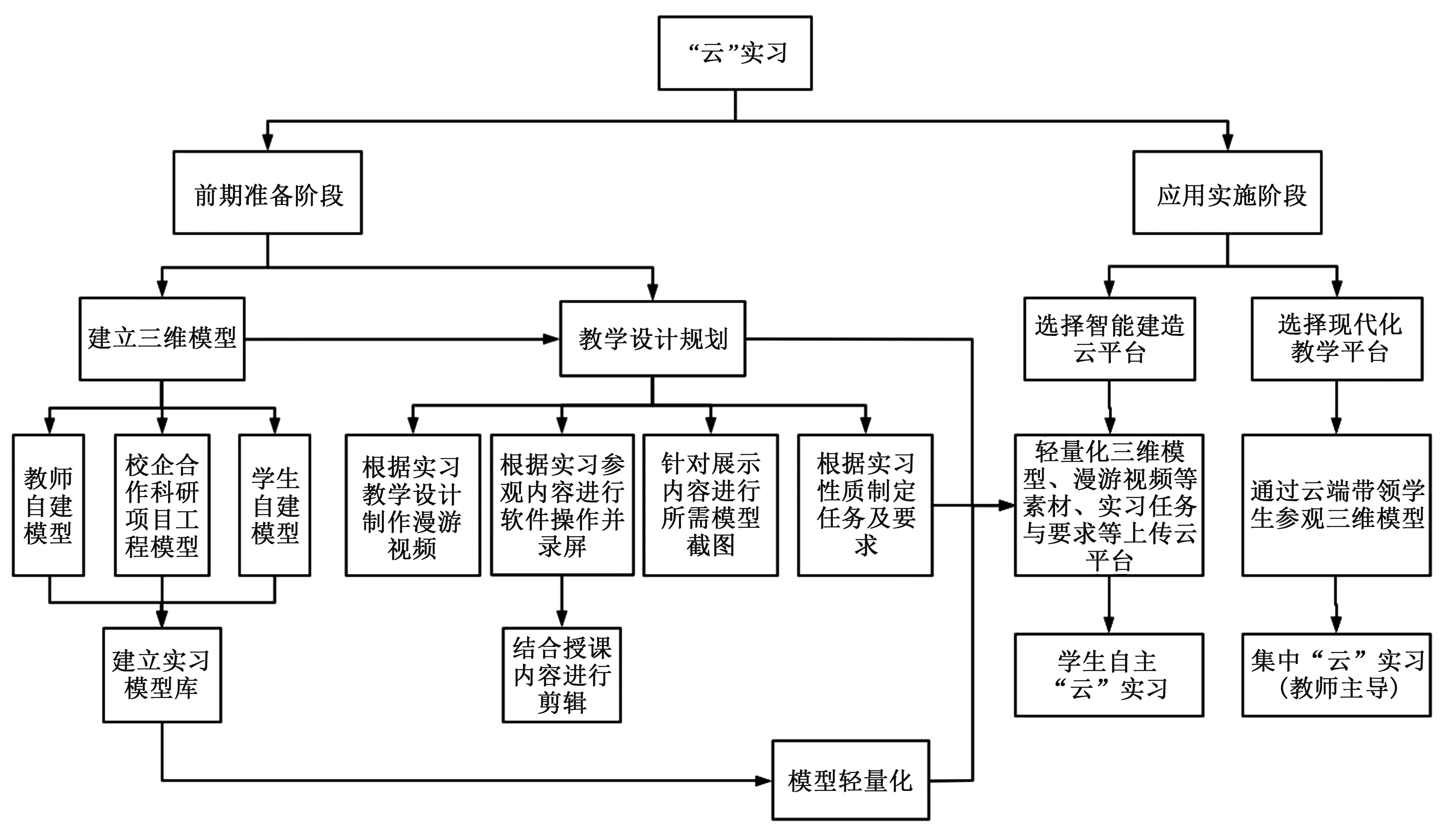

三、BIM技术在“云”实习教学中的应用

现场实习通常采用集中实习和分散实习或者集中加分散实习形式。集中实习形式是由学校统一安排学生到工地现场或实习基地集中实习,分散实习一般由学生联系实习单位,指导教师督促检查[8]。“云”实习可以采用以教师为主导的集中实习和学生自主实习两种形式,包括前期准备与应用实施两个阶段,具体实施流程如图1所示。

(一)前期准备阶段

1.建立实际工程三维模型

应用BIM技术进行“云”实习教学,首要条件是建立完整的实际工程三维模型。给排水科学与工程专业需要建立完备的机电系统三维模型,保证模型各系统管线信息的完整性及各段管道上管件和管路附件等机电设备的完整性[19]。完整三维模型的直观可视化有助于学生将工程现场实际情况与课本理论知识有机融合。

图1 “云”实习流程图

实际工程的三维模型,可以是教师针对实习工程建立,也可以是校企联合科研项目的三维模型,还可以是让已经掌握BIM技术的学生分组建立不同的构筑物或不同的系统,然后合模形成完整的三维模型,逐渐建成本校模型库,一次成模可以多次重复应用于不同性质的“云”实习。BIM技术重视理论与实操的结合,尤其让学生在校学习过程中自建模型,有助于激发学生对于实习的兴趣与热情,将被动学习变为主动学习,相当于让学生提前融入实际工作环境中,对学生掌握BIM技术以及增加其就业竞争力有着重要作用[15]。

2.进行实习教学设计

应用BIM技术进行“云”实习教学,需要提前进行教学设计规划,根据实习教学需要对实际工程三维模型进行合理的处理。利用软件的自有功能,对不需要讲解的模型进行隐藏或删除,只隔离出参观的单一系统三维模型部分,以达到最佳的实习效果。此外,还需要根据“云”实习的学时安排,采用实际操作软件模型方式或者采用软件操作录屏方式,但最好采用软件操作录屏并经过剪辑后进行参观的方式。此方式可以避免实际操作软件过程中因模型较大出现卡顿或闪退现象而浪费有限的授课时间,影响教学进程与教学效果,而利用BIM技术的多软件协作方式可以将“云”实习效果最大化。

例如,设计“云”实习教学,对校企合作科研项目——邯郸市新媒体产业园项目中报业大厦创业中心建筑三维模型进行综合展示及参观讲解。其中,应用的软件主要有Revit、Tekla、Fuzor、Lumion、Navisworks、Hibim 、EV录屏及EV剪辑等。具体教学设计如下:采用漫游视频的形式介绍工程概况,展示建筑物外观特点,代替现场实习步行参观园区,让学生了解建筑物在园区中的布局。漫游视频从空中俯瞰园区全貌,以由远及近的手法展示广播电视台技术中心(A座)和报业大厦创业中心(B座)两幢建筑物,以第一人称的视角使学生对参观对象有更为直观及完整印象,讲解的声音与画面的展示相结合,让学生身临其境地享受视听盛宴。利用三维模型截图形式展示讲解B座的建筑结构,让学生先有直观印象,再通过观看旋转模型、调整楼板透明度的操作软件录屏视频,使学生全方位地观察,了解建筑物地上、地下部分的关系,以及给排水系统在建筑物内的状况,弥补了给排水专业的学生对建筑结构认知不足的短板,这是现场实习无法达到的效果。利用软件功能隐藏建筑结构模型后,展示出的给排水系统形状与建筑物的建筑样式完全一致,像建筑的神经脉络一样,给参观者以震撼的感觉。这样的效果是现场实习无法实现的。

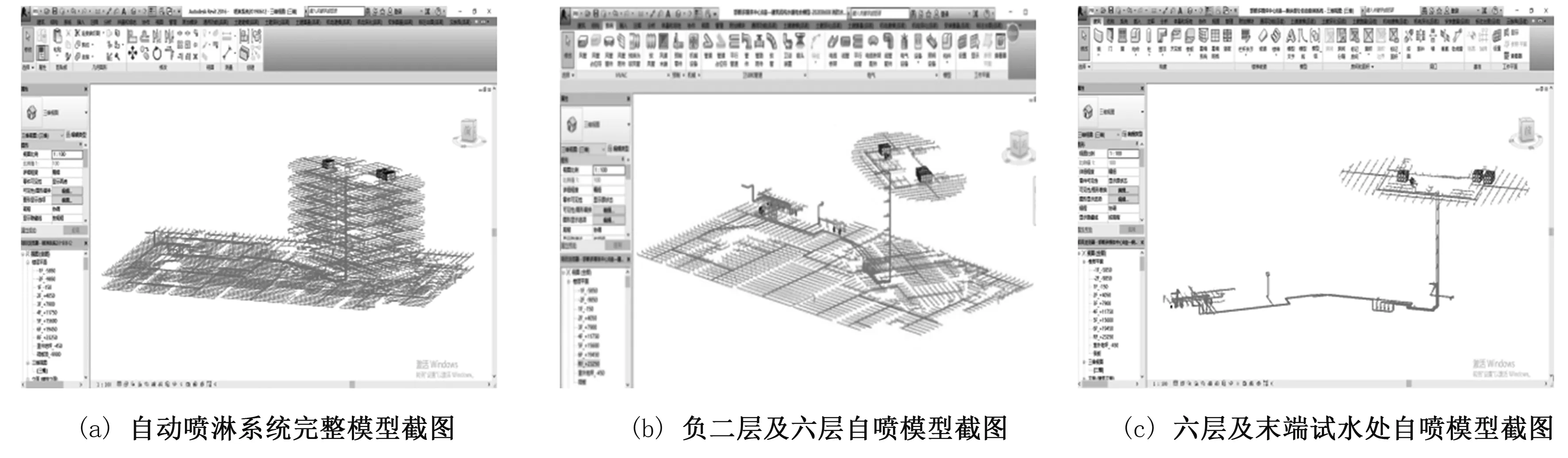

利用软件的可操控性,教师重点讲解给水系统、消防系统和排水系统。不仅可以进行任意角度观察建模软件Revit中的三维模型,还可以根据需要隐藏暂时不需要参观的系统模型,甚至根据需要修改删除部分模型,使整个讲解清晰明了、鲜活生动,将原本枯燥乏味的专业课变得生动起来,从而培养学生对专业课的学习兴趣[20]。例如,自动喷水灭火系统模型复杂,学生理解其工作过程及原理较为困难,整体展示模型操作不便。“云”实习中,教师采取由繁入简的方式进行展示讲解,从展示全部自动喷淋系统、到保留负二层和第六层模型、再到只保留第六层和负二层水泵房内末端试水部分喷淋系统,其他模型全部删除,如图2所示。教师在备课时需要进行教学设计,规划好要讲解的内容,更好地使进行“云”实习的同学通过参观实际工程三维模型重温理论知识,真正做到理论与实践相统一。“云”实习中可以随心所欲地隐藏暂时不需要参观的系统模型,得益于机电模型建立时机电项目样板中对给排水专业、暖通专业、电气专业的所有系统类型均设置模型过滤器用于区分各类型管道,便于后期模型查看和修改[21]。

图2 自动喷淋系统模型截图

教师讲解给水系统时,先讲解基本知识,然后通过实际操作Revit软件,从引入管开始引导学生参观三维模型,从而验证实际工程给水系统的组成与课本理论是相统一的。低区、高区给水及中水系统讲解完毕后,结合三维模型引导学生与课本上给水方式相关知识点相联系,即当室外给水管网的压力只能满足建筑物下面几层供水要求时,可采用分区给水方式。根据不同用途所需的不同水质,可采用分别设置独立给水系统的分质给水方式[22]16-17。这样,利用BIM技术在几分钟时间内就真正实现了从理论到实际再回归到理论的教学模式。

教师讲解排水系统时,重点对比重力排水管道与压力排水管道在坡度、材质、连接方式等方面的不同,尤其重点对照模型讲解坡度问题。通过讲解,引导学生进一步了解以下内容:在实际施工中,重力排水管道即使在设计图中未注明管道坡度,也应按标准坡度进行安装,在条件不允许时,管道坡度可适当减小,但不得小于最小坡度。坡度随管径变化而变化,管径越小坡度越大。如果施工时排水坡度安装不当,将影响正常使用,给人们生活带来困扰。展示管道坡度之间的区别,需要有精度较高的三维模型支撑。对于雨水系统、排水系统等有坡度的管道,绘制模型时按照不同管径对应不同坡度,不能以同一坡度绘制模型,并保证管道坡向的正确[19,21]。CAD图纸中有关排水管道管材、连接方式、坡度等内容,都是在设计说明中用文字或表格加以说明,实际施工时,没有经验的施工人员经常出现管道坡度安装错误的情况,从而导致返工。如果按照Revit建立并经过管综优化后的三维模型进行施工,管材、连接方式、坡度包括安装高度等信息均显示在模型每一个构件中,一目了然,省时省力,安装准确度高,可以做到零返工,充分体现出BIM技术参数化和优化性的特点。

本次“云”实习还通过实际操作Revit软件,模拟水流流动情况,向学生直观展示火灾发生时从水泵吸水管供水到各个消火栓的水流过程,以及火灾初期从高位水箱向最不利点喷头供水水流流动模拟演示,让学生更直观地认识消火栓系统及自动喷水灭火系统的工作原理及工作过程。模拟灌水试验和通球试验,让学生知悉《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中的相关规定:室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗[23]21-24。

(二)应用实施阶段

1.教师主导集中“云”实习

近几年,现代化教学工具雨后春笋般飞速发展,腾讯会议、雨课堂、学习通等应运而生,教师可以将实际工程的三维模型利用这些现代化教学工具在“云”端带领学生参观实习。本次“云”实习利用腾讯会议云视频会议产品,参会人数195人,通过共享屏幕的方式进行实习。

2.学生自主“云”实习

近年来,云平台软件发展迅速,功能也越来越多,软件品牌主要有筑云BIMCC、品茗CCBIM、广联达协筑等。邯郸市新媒体产业园项目应用的是筑云BIMCC数字建造平台系统。该系统是以BIM模型为载体,采用行业首创BIM+GIS+BIMVR多引擎技术,将BIM模型及数据与工程项目管理业务流程、各类工地传感器有效结合,将三维模型轻量化后上传至平台系统,支持PC端、移动端、LED大屏等多终端使用。该平台系统不需要配置高性能电脑,也不需要安装专业BIM软件,通过浏览器就能进入平台,在手机上就可以进行模型浏览查看,在微信上还能完成绝大部分工作,学生可以轻松自主实现“云”实习。

四、结语

自教育部推行“卓越工程师培养计划”以来,工程类相关专业的人才培养目标从单纯会技术逐步转向培养“精技术、善经营、懂管理”全方位复合型人才[5]。BIM技术与卓越工程师实践教学紧密结合,是推动信息技术与高等教育深度融合、创新人才培养模式的体现[6]。BIM技术作为一种表现力较强的虚拟现实技术,其在实习教学中的应用,将极大地丰富教育技术学的理论体系,丰富和拓展实习教学思维和教学理论[5]。“云”实习是工程科技人才培养模式的创新探索,也是将科研项目驱动与翻转课堂引入人才培养模式的教学改革尝试,在全周期工程教育理念指导下,培养具有深厚科学理论基础和扎实专业知识技能、创新能力和实践能力俱强的复合型应用人才。利用BIM技术进行的“云”实习与现场实习可以形成互补效应,“云+现场”实习方式将成为新工科建设的实践教学新模式,有利于促进我国从工程教育大国走向工程教育强国。