城乡融合背景下城中村公共空间的正义性重构

杨欣怡 徐雪儿 花绽 李世琦 顾嘉钰

摘要:经过改革开放四十余年的快速城市化发展,大量城中村涌现并成为流动人口聚居区,其中伴生诸多空间非正义问题。随着我国城镇建设从增量发展逐步转为存量优化,如何提升公共空间品质、满足异质化人群的活动需求成为亟待解决的问题。文章以深圳市下沙村为例,通过分析其历史更新过程,发现下沙村存在空间产品分配不均、空间文化权益剥夺、空间生态正义缺失等公共空间非正义现象,这是空间生产中权力-资本运作、公众参与缺失的结果。

关键词:空间正义;公共空间;空间生产;城中村;城市更新

一、研究背景

习近平总书记在党的二十大报告中提出“全面推进乡村振兴”的目标,并明确指出“坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”的重要意义。城乡融合破解了城市与乡村二元对立的论调,为重塑城乡关系指明了方向。此外,在新型城镇化建设进入内涵式发展阶段后,城市的可持续性愈发受到关注。在此背景下,城中村改造作为城乡融合发展和新型城镇化建设的重中之重,再次成为热点。

深圳作为改革开放后快速崛起的“移民城市”,其城中村数量多、分布广,以优越的地理位置和廉价的租金成为许多外來人口落脚的首选。下沙村位于福田区西南部,是深圳城市化与农村变迁的缩影。在经历了两次针对公共空间的大规模改造后,如今下沙村内环境已有明显改善,但仍存在着空间产品分配不均、空间文化权益剥夺、空间生态正义缺失等空间非正义现象。公共空间不仅是城市更新的物质载体,更在文化培育和社会治理等方面发挥着重要作用。因此,本文聚焦于城中村公共空间的改造,将正义性概念贯穿至空间生产的全过程,为未来的城乡融合以及城中村的可持续发展提供参考。

二、概念辨析

“空间正义”这一概念最早由西方学者提出,它起源于城市解构与重构过程中出现的各种城市空间问题。学者们在对城市空间的研究中逐渐探索和发现了存在于城市空间发展中的不平等和不公正现象,于是提出了“空间正义”这一概念,并通过对城市空间正义问题的探讨,为城市空间的公正发展提供理论支持。列斐伏尔(Henri Lefevre)率先对资本主义的城市空间进行了批判。大卫·哈维(David Harvey)则更加关注身份政治日益多元化背景下城市空间的重置问题,以期实现“地域再分配正义”。迪克奇(Mustafa Dikec)则认为,空间正义意在培育一种新的敏感度,其目的是要阐释意识形态关于(非)正义空间性的话语。据此可知,空间正义的实质是在城市空间资源分配和空间权益分配中,消除存在于现实分配中的巨大差异。实现空间正义,需要促进城市空间资源的公平分配、城市空间权益的平等共享。这意味着要充分考虑不同人群的需求和权益,制订相应的政策和规划,以确保城市空间的公平性和平等性。同时,空间正义也要重视弱势群体的权益,为他们提供公正和平等的空间机会。

改革开放以来,我国城市化进程不断加快,城市空间资源和财富不断增长。然而,这种快速城市化发展也带来了一系列问题,如不同利益主体对空间资源和空间利益的争夺,引起了人们对于空间正义的关注。我国学者基于城市治理的现实语境,从城乡二元体制、城市阶层分化、非均衡城市发展政策三个视角对城市中的空间正义问题进行了探讨,在空间正义的价值取向上形成一定共识,但目前仍缺乏在城乡融合背景下对城中村公共空间正义性问题的微观研究。

三、下沙村两轮改造历程

(一)第一轮:自下而上的自我组织型改造

随着20世纪90年代深圳特区城市化进程的推进,城中村纷纷开启了第一轮改造。在经历了1989-1992年下沙村房屋抢建热潮之后,深圳市政府将管理复杂的社会-文化飞地的责任下放给原村委会(后更名为股份公司),让其负责管理村庄资产、处理原村庄居民的各种事务。在福田区委、区政府多次努力下,1992年,身为商人的黄英超“临危受命”,担任下沙实业股份有限公司(以下简称“村股份公司”)董事长,并拿出个人200万元资产与村股份公司仅有的100多万元的资金,委托英国联利设计公司,对下沙社区的整体建设定制了《下沙新城区总体发展规划方案》,重点加强村内基础设施和文化设施建设。

此次公共空间改造的重点在于下沙生态公园的重建。据黄英超介绍,“我们的计划旨在整体上提升下沙村的居住体验、造福村民。为此,我们拆除了近400座祖屋,腾出了约2万平方米的空地,用于建设公共设施……”环绕在两座祠堂周围的老旧建筑均被拆除,取而代之的是综合运动场地、游泳池和公园等公共开放空间。两座祠堂被完整保留并修缮,承担最为重要的历史性建筑的角色。而后,随着村内设施条件的改善,下沙生态公园逐渐向“文化广场”转型。对两座祠堂的修缮以及广场面积的扩大,推动了下沙祭祖活动和“下沙大盆菜宴”等传统乡村文化活动的复苏。广场四周增加了观音、如来、八仙等中国传统雕塑以及农蚝民立像。而后,下沙股份公司加大对于室内文化休闲活动的营造与建设,追加投资1000万元,在下沙广场北面另建了综合文化中心。

(二)第二轮:政府主导的多方参与型开发

在城市更新背景下,市政府出台了《深圳城中村(旧村)改造总体规划纲要(2005-2010)》,要求坚持以人为本的科学发展观,全面提升城市综合功能,提高土地使用效益。在城市发展战略的引领下,福田区政府在 2007 年启动了城中村综合及全面整治计划,下沙村成为福田区城中村升级的一个试点项目。基于此,福田区旧城区重建局委托中规院深圳分院为此次改造制定了《深圳市福田区下沙社区改造更新规划》。

此次改造由福田区政府引导,股份公司与开发商合作开发,目标是通过综合整治与局部重建相结合,使下沙村成为传统与多元文化相融合的和谐社区,为当地原住民、城市移民及游客等人群营造多元的物质场所空间。其中局部拆除重建区域为京基下沙滨河时代广场项目用地范围,村内其他区域则为保留整治区,包含环境整治、广场地面、地下工程等改造内容。

本次改造虽然由政府主導,规划师进行改造方案设计,但实际上政府并不参与具体的改造事务,改造的大部分权力仍然被下放给股份公司。下沙广场的规划和设计方案,基本由下沙村股份公司的董事长黄英超负责制定。在改造前,公司进行了大量的走访和调查,并与村民就赔偿进行了意见交流和方案谈判。然而,大部分在村中实际居住的居民是租客等外来人口,他们在改造过程中没有表达自己意见、为自身权益发声的权利。

2009年6月,下沙文化广场的重建工程启动。政府提供了巨额资金用于升级广场周围的建筑,而下沙村则自筹资金用于广场改造。规划和设计方案中,部分实施了“粉刷广场四周建筑外立面”,并保留了反映下沙乡村根源的元素,如祠堂、农蚝民雕塑及池塘等。下沙大盘菜厨房也被重新修建,其外墙用来展示下沙历史。京基下沙时代广场作为本次改造中的拆除重建项目,由股份公司“以地入股”的形式与开发商合作共同开发,改造后成为一个商业性的公共空间。

四、现存公共空间中的非正义问题

从自我组织到政府主导,下沙村公共空间虽然经历了两轮大规模的改造,但由于存在各方对空间利益的争夺,原规划中的许多设计理念和改造内容其实并没有实现,仍然存在着诸多空间非正义问题。

(一)空间产品分配不均

城乡融合改变了乡村既有物质空间的属性,强调空间资源、基础设施等空间产品的公平享用。在现代化的城市社区中,居住人口一般具有较强的同质性,他们所处的社会阶层、所拥有的空间需求相似,因空间竞争导致的空间产品分配不均的情况较少。而城中村作为城乡快速融合的产物,为那些处于城乡二维空间徘徊的“两栖人”提供了“权宜之地”,其高密度、强异质性的特点使得居民对于空间产品使用权的竞争尤为激烈,从而出现空间产品私有化和分配不均的非正义现象。

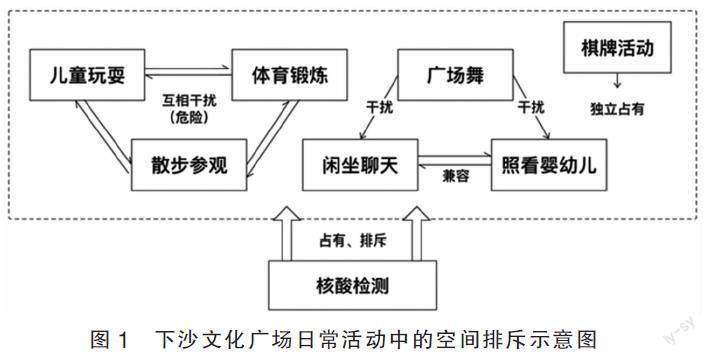

下沙村周围是经济发达的商务区,受区位、租金等因素影响,村内居民以外来人口为主且具有较强异质性,这衍生出诸多空间非正义现象(见图1)。例如,下沙文化广场本应是承载多元活动、满足各类人群需求的场所,然而夜晚却长期被跳广场舞的大妈和打羽毛球的学生占据,无形之中侵占了其他人群对公共空间的使用权。有租住在下沙的上班族提到“本想去文化广场打球,但是小朋友太多。”此外,位于下沙楼间的一处花园,长期被固定的群体霸占成为“棋牌室”,喧闹的场面使得其他人群不愿靠近,原本设计服务于下沙居民的健身器材也因此鲜有居民使用。居民的各类公共活动都应得到尊重,但强势人群对公共空间的私有化往往会形成对相对弱势群体的空间权利侵犯,而这正是城乡融合过程中亟待解决的问题。

(二)空间文化权益剥夺

城乡融合对城中村空间文化正义提出了挑战,乡村文化的单一性和城市文化的多元性在融合中产生矛盾与冲突。城中村汇聚了各类的文化群体,内部呈现“文化鸡尾酒”的样态。但代表城中村原村民的传统宗族文化始终占据强势地位,对外来文化产生一定的排斥,无形之中剥夺了外来人口的空间文化权益。单一化的城中村公共空间难以满足外来居民的文化需求,导致心理缺失和文化冷漠,最终容易使城市空间沦为一个“物的牢笼”。

下沙现有的标志性的“黄氏”宗族文化,是随着下沙的发展逐渐形成并占据主导地位的。20世纪80年代,下沙村积极倡导世界黄氏宗亲会的成立;1994年起,下沙村恢复了大盆菜、祭祖等传统文化活动。随着村民愈发富有,其更注重本村的宗族文化表达,通过建筑环境、文化活动等形式来强化黄氏在公共空间中的话语权。然而随着黄氏村民的迁出以及大量外来人口的涌入,下沙村已成为异质人群聚集地,强势的本土文化让外来居住者无法在村内享有或建立多元文化空间,这消解了他们内心的“归属感”,空间文化非正义的矛盾正在浮现。

(三)空间生态正义缺失

城乡融合的理想状态是建立兼具城市发达产业和乡村自然风光的理想城市,然而现实情况往往难以兼得。城市生态系统是自然、人类、环境、空间等动态作用的有机体,保障城市主体基本的空间生态权益是空间正义的重要向度。然而,目前大规模的城市开发建设往往以利益驱动为主导,导致盲目扩张和过度开发资源的问题,忽视了空间生态正义的价值。这种现象不仅事实上压缩了生态空间,还侵占了居民的基本生态权益,反映了空间正义在城市生态层面的缺失。

下沙村第二次改造中拆除重建部分的京基下沙商业大楼,为下沙股份实业有限公司与深圳京基房地产股份有限公司合作建设的项目。下沙股份以地入股,而京基房地产出资建设,共同获利。然而,商业大楼高280米,矗立在深圳湾畔,严重影响了以“黑脸琵鹭”为典型代表的鸟类飞行,同时压缩了红树林生态保护区的范围。对此,下沙第二次改造的规划师龚志渊也表示遗憾:“虽然我们对深圳湾地区以‘黑脸琵鹭为典型代表的鸟类飞行通道和高度进行了相关咨询和研究,对基地进行了高度控制分析,但不得不承认,我们只是尽可能减少对现有鸟类迁徙通道的影响,因为只要有城市建设,就不可能完全避免对环境的影响。”

此外,改造规划中原定在下沙广场栽植成片的景观绿植,打造“慢行生态廊道”,但也因村集体的要求而被迫取消。广场自古以来都是权力的隐喻,由于业主方希望广场承载国家级非物质文化遗产“深圳下沙黄氏祭祖习俗”的重要职能,以及其对于冲击吉尼斯纪录的大盆菜规模化的追求,因此在场地设计中规划师只能折中地采取可移动式植栽配置方案。现在下沙村只有少数绿化零散镶嵌在楼间,在调研过程中,采访的很多居民都表示了对更多绿化空间的向往。

五、公共空间存在非正义的根源

(一)空间生产理论与分析框架

空间生产理论,最早由法国马克思主义思想家列斐伏尔提出,他重构了社会空间,将空间的本质归纳为“社会关系的生产与再生产”,强调空间的人类活动的社会性,而不仅限于其物理意义。列斐伏尔将空间生产的过程建构为三维的理论架构,即“空间实践、空间的表征、表征的空间”。这一理论在时空观念的基础上将概念化的空间、实践中的空间、社会中的空间相融合。

具体到城市空间,權力和资本成为政治经济要素中的关键因素。哈维指出,权力和资本是当前城市空间生产的主要动力:权力需要空间作为其运作的媒介,国家和政府会为资本提供优越的资源,通过制度重构、政策便利等方式加速农业空间向城市空间的转换;资本则通过生产居住、商业、休闲等空间,以满足资本循环与增殖的需要。城市空间既包含了权力的建构,也容纳了资本的积累与循环,二者相互作用推动着城市空间的发展。

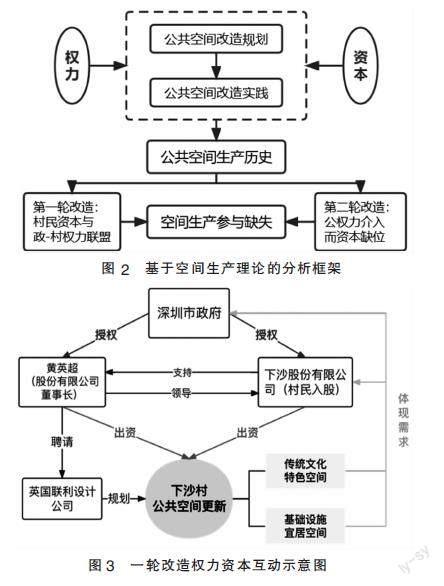

本文基于空间生产理论,从权利、资本视角深入分析下沙村公共空间现存非正义问题的产生原因(如图2)。首先,将该理论应用于公共空间在两轮改造中的生产历史,从而解读两轮改造中的政府、村股份公司、外来人口等行动者主体,形成了怎样的权力资本结构,又是如何通过权力和资本塑造改造规划、引导改造实践,从而实现对公共空间的塑造;其次,从空间生产视角解读公共空间问题产生的根源,即权力资本作用下空间生产中公众参与的缺失。

(二)权力资本视角下的空间生产历史

下沙现有公共空间的形成经历了两次改造,虽然都有政府和村集体的参与,但形成了不同的权力资本结构。其中,第一次改造为村民资本与政-村权力联盟,第二次改造为公权力介入而资本缺位。

第一轮改造由村股份公司及董事长黄英超发起,自筹资金并聘请英国公司进行规划设计。

从资本视角出发,这一阶段主要为村资本运作下的公共空间生产。村资本为追求利润最大化,希望能够通过公共空间改造,发扬黄氏宗祠文化,发展下沙村旅游经济,从而开辟下沙村可持续经济发展的新范本。因此在村内设施条件改善完成后,资本便被优先投资在传统建筑修复项目中,形成了以黄氏传统文化为主导的单一文化空间。

而权力在下沙村公共空间的首轮改造中的运作形式,体现为政府与村股份公司形成了权力联盟,对村级集体进行权力的支撑,即促进增长模式(pro-growth):市政府作为公权力代表,目标为保护城市利益,只要某项政策能维护城市整体经济发展,便会受到政府支持。村股份公司更新升级公共空间基础设施、配套设施以及大力发展文化营销产业的策略,与当时深圳市城市发展理念中所倡导的“花园城市”愿景、对城中村当地资产实现逐步开发的目标完全一致。村股份公司在这一过程中,也尽可能将自身利益需求“包装”成与政府利益需求一致的形式进行“推销”,获得政府改造自主权的下放。

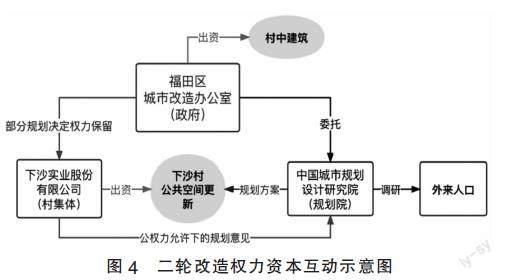

第二轮改造由福田区政府发起,由中规院深圳分院与下沙村股份公司通过协商制定下沙社区改造规划方案,政府仅为升级村中建筑提供资金,而广场等公共空间的升级改造资金则由村股份公司自筹。

权力视角下,公权力从第一阶段自下而上式改造时的“支撑”,转变成自上而下式的“主导”。市政府出于维护城市形象、增加政府财政收入、保护人民群众公共利益三重动机,主导公共空间更新,委托中立主体规划院制定规划方案。然而,政府也通过允许村股份公司合作参与改造方案设计的方式,保留了村股份公司部分规划方案决定权,使村股份公司有动机调用资金参与公共空间生产,达成吸引村资本参与的目的。

在资本视角下,政府虽有公权力的介入指挥,但并没有在公共空间部分改造方案落实中提供任何资本支持,二轮改造仍为村资本支撑下的空间生产。而由于村股份公司能够提供的改造资金不充足,迫使其进行物质资源选择性分配,因此使公共空间改造成果处处体现着村股份公司的生产偏好:宗祠文化空间等能够促进黄氏文化传承、发展旅游业并实现村资本在公共空间中循环与积累的项目,均被村股份公司积极落实;而能为外来人口提供更多优质公共空间、提高外来人口日常生活质量的改造部分,却因无益于资本循环积累,在建设中被选择性忽略。

(三)空间生产过程中的公众参与缺失

城中村的空间正义一定程度上体现在消除空间层面的社会排斥、保障城中村居民空间参与的机会平等上。而从下沙两次改造过程可以看到,下沙城中村绝大多数的居民,即以租客身份住在村中的移民和流动工,在公共空间的更新过程中没有参与度和话语权。

第一轮改造由下沙村自我组织,城中村的外来人口完全被排斥在公共空间的改造活动之外。改造后的大多数公共空间,如广场、祠堂等,主要是出于村集体对于宗族利益的考量,外来租客日常活动的需求并未纳入其中。2007年,下沙开启由政府主导的第二轮改造重建。在规划制定和实施过程中,许多改造的设计理念和具体内容仍然由代表原村民利益的村集体作出。政府在此次更新中仅承担了调研走访、居中协调的责任,并未参与包括公共空间改造在内的具体事务。而绝大多数城中村中的实际居民,即以租客身份住在村的外来人口,依然无法参与改造过程中的任何环节。

在两轮改造中,权力与资本对于空间生产的影响机制有所转变,但始终是掌握权力与资本的政府、村股份公司两主体追求城中村空间开发价值的过程,排斥了城中村外来人口追求空间使用价值的权利。在政策制定过程中,权力和资本形成了话语掌控。深圳市政府将城中村公共空间改造授权给村股份公司与规划院,由他们编制规划方案,仅在立项公示环节向公众征询意见。这一面向全体社会的话语场域形成如图5所示,在这一话语场域中,并非所有人都能够平等地进行话语表达。政府、村股份公司与规划院显然是主导者,利用其权力优先制定出满足己方利益的更新方案,再反馈给场域内其他主体。

而在政府、规划院和村股份公司的话语权博弈中,又存在着政府与规划院对于村股份公司所代表的单一乡村文化的极大妥协。深圳市政府进行公共空间改造的目的包括改善城市形象、增加经济收入以及保障人民利益,但却需要在改造中寻求村股份公司的资金财力支持。村股份公司同时作为规划主体和投资主体而存在,其进行公共空间改造的目的是改善村民日常生活环境以及增加村集体收入。因此,在进行改造时,理性经济人思维会促使政府与村股份公司达成协议,将公共空间改造的目的按照村股份公司的诉求重新排序,即以能够增加经济收入、保障村民文化需求的传统文化空间生产为主。

外来人口虽然也存在于话语场域中,却缺乏利益表达话语权,停留在“形式化参与”阶段,无法影响公共决策的输出过程。这是由于外来人口虽然在法律上拥有公民身份,但并不真正拥有城中村的财产(房产),因此他们的基本公民权利在这一空间范围内无法得到保障。政府构建的这一话语场域实为“伪场域”,外来人口在空间生产中的参与权被剥夺。

基于下沙村现有的两轮主要改造,可反映出政府、村集体都是站在自己的利益立场上为公共空间的升级作出了贡献,尽管他们均在一定程度上改善了公共空間的质量,并满足了流动人口的部分空间需求;但决策过程中流动人口在参与改造上的缺位问题仍然不可忽视,这直接导致了他们对于公共空间的诉求无法表达与实现。这也回答了本文最初提出的问题:即使经历了两轮大规模改造,但改造过程中权力资本的运作使得公众参与几乎被隔绝,因此下沙村公共空间的非正义问题没有得到解决。

六、重构城中村公共空间的正义性框架

(一)保障城乡公民平等享有空间产品

空间的物质属性是第一性的,空间正义要求保障公民平等地享有空间产品。在实现公民的空间权益时,不能牺牲其他公民的权益,更不能侵占其他公民的使用权。此外,城市的发展必须充分考虑弱势群体的空间利益,不能以他们的权益为代价来推动城市的进步和发展。因此,必须制定有利于弱势群体的制度安排,以确保他们的空间权益不被侵犯。

在城中村更新空间产品的过程中,应当考虑到城中村人口高度异质性的事实,兼顾各类人群的空间需求。例如,在规划当中划定不同的功能区,分别面向老人、儿童、上班族等各类人群,并进行合理的管理设计,防止空间占据导致的空间产品分配不均。

(二)塑造多元包容性的空间文化

在城乡融合的过程中,城中村的发展需要注重多元包容性的空间文化。这种多元性体现了不同社会群体因为不同的收入水平、价值观念和文化特征而对城市空间的不同需求。为了彰显城中村的发展活力,城市空间需要具有多样的能够体现异质精神风貌的规划风格与建筑类型。

聚焦于城中村的更新行为中,应该尊重外来人口在文化上的差异性,避免以政府和原村民等文化主导力量和强势群体的价值观来压制弱势群体。为实现多元利益群体之间的“交叉共识”,需要采取多种措施,例如在更新过程中设置“深漂名人榜”展板等形式为外来人口保留充足的文化空间,提高他们在当地的身份认同感。这样的做法可以实现城中村更新的多元包容性和空间正义的发展目标。

(三)采取生态友好型的更新模式

党的二十大强调了加强生态文明建设的重要性,为我国城市更新回归生态正义、采取生态友好型的更新模式指明了方向。生态正义是一种为了所有城市主体,对生态进行整体维护的正义观,它涉及城市主体对于生态环境的整体维护和管理。核心理念是要在尊重自然规律和人类社会相互依存关系的基础上,处理好人与自然、人与社会的关系,从而实现社会、经济和环境的可持续发展。

城中村的更新改造需要关注大量外来人口的生态权益,保障其在改造过程中充分的知情权和话语权。为此,既需要在改造前加强专业技术人员的勘测评估,力图在技术层面将对生态环境的影响降至最低,也需要决策过程中透明公开,广泛征集外来人口关于改造中涉及生态保护内容的意见和建议。

七、结语

从党的十八大时提出“城乡一体化”到如今的“城乡融合发展”,中国的城乡关系已经从简单的混沌统一跃升为共同繁荣的协调发展。在新时代城乡关系变化背景下,从公共空间的微观视角关注村民、居民在融合中的获得感、满足感十分必要。下沙村作为深圳市城中村改造的典范,尚且存在诸多空间非正义问题。对于偏远地区或者欠发达地区的城乡融合实践而言,更需要关注公共空间的正义性。在空间生产中权力-资本的运作下,城市更新行为容易沦为强势利益集团的意识形态在空间中的再表达,伴随的是弱势群体的被迫接受和无奈妥协,空间正义无法真正实现。在城乡融合过程中,我们需要反思在繁华喧闹的城市背后是否存在着“失落”的群体。

正如人类学家Clifford Geertz所指出的那样,“没有人是在一般意义上生活在这个世界之中的”。人们并不是在抽象意义上生活在这个世界上的,而是生活在由人际关系和熟悉的环境所构成的场所之中。这些场所不仅提供了安身之所,更为重要的是勾起了人们的情感和回忆,这成为了人们的身份认同和文化遗产的一大主要部分。在“以人为本”的理念引领下,城中村的更新和治理更应将促进空间正义、带给落脚居住者以归属感和幸福感为重要的价值导向,保障城乡公民平等地享有空间产品、塑造更具多元包容性的空间文化、采取生态友好型的更新模式。

参考文献:

[1]陈竹,叶珉.什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J].国际城市规划,2009,24(03):44-49+53.

[2]亨利·列斐伏尔.空间与政治[M].李春,译.上海:上海人民出版社,2015.

[3]大卫·哈维.正义、自然和差异地理学[M].胡大平,译.上海:上海人民出版社,2015.

[4]Peter Marcuse, James Connolly,etal.Searching for the Just City,New York[J].Routledge,2009:80.

[5]夏志强,陈佩娇.城市治理中的空间正义:理论探索与议题更新[J].四川大学学报,2021(06):189-190.

[6]姚尚建.城市治理: 空间、正义与权利[J].学术界,2012(04):42-48.

[7]王莹.空间正义视阈下我国城市治理的现实困境与解决路径[J].理论与现代化,2018(05):122-128.

[8]闫帅.从治理城市到城市治理: 城市空间正义的政治学分析[J].华中科技大学学报,2017(04):6-10.

[9]趙娟,Uwe Altrock,Sonia Schoon,高军.城中村的场所营造与城市升级——以深圳下沙村为例[J].住区,2011(05):54-62.

[10]科技传媒网.下沙股份:打造深圳发展模式——专访深圳市沙头下沙实业股份有限公司董事长黄英超[Z/OL]. [2016-10-12].https://mp.weixin.qq.com/s/8T_vrVlILfSUsr3E9z9Y2A.

[11]启承非遗文创.广东省省级非物质文化遗产——下沙大盆菜[EB/OL].[2020-08-13].https://mp.weixin.qq.com/s/rxzYb6bgbCzKRHRMwV2Q7Q.

[12]深圳城中村(旧村)改造总体规划纲要(2005-2010)[EB/OL].[2016-03-11].https://www.docin.com/p-1484582660.html.

[13]中国城市规划设计研究院深圳分院,深圳市福田区政府.深圳市福田区下沙社区改造专项规划[EB/OL].[2022-03-03].https://max.book118.com/html/2022/ 0301/5034312311004143.shtm.

[14]王泽坚,龚志渊.城中村产业转型与集体物业增值研究——关于深圳福田下沙社区更新的思考[A].中国城市规划学会.多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(01.城市化与区域规划研究)[C].中国城市规划学会:中国城市规划学会,2012:11.

[15]任政.当代都市社会语境中的正义转型与重构——一种空间正义构成维度的反思[J].天津社会科学,2017(03):40-46.

[16]刘刚.寻求空间正义:城中村治理的价值取向及实现机制[J].城市学刊,2019,40(01):7-11.

[17]龚志渊.下沙,最深圳[EB/OL].[2018-12-19].https://mp.weixin.qq.com/s/wois6tlSCcHBI07xm_h8Ww.

[18]刘怀玉.《空间的生产》若干问题研究[J].哲学动态,2014(11):18-28.

[19]Lefebvre H,Translated by D.Nic-

holson Smith. The Production of Space[M].Oxford:Blackwell(Original work published 1974),1991:33-39.

[20]大卫·哈维.列菲弗尔与《空间的生产》[J].黄晓武,译.国外理论动态,2006(01):53-56.

[21]Schneider M,Teske P.The pro-

growth entrepreneur in local government[J].Urban Affairs Quarterly,1993,29(02): 316-327.

[22][美]保罗·彼得森.城市极限[M].罗思东,译.上海:格致出版社,2012.

[23]Almond G A,Powell G B.Comparative Politics:System, Process and Policy[M].NewYork:Little Brown Company Press,1987:199-232.

[24]王倩.城中村改造中的权利发展研究[D].上海:华东政法大学,2019.

[25]徐学林,刘莉.空间正义之维的新时代城市治理[J].重庆社会科学,2021(02):43-53.

[26]王志刚.差异的正义:社会主义城市空间生产的价值诉求[J].思想战线,2012,38(04):121-124.

[27]吴璟,王义保.城市生态正义:理论张力与治理选择[J].理论视野,2017(01):53-56.

[28]Friedmann J.Reflections on place and place-making in the cities of China[J]. International Journal of Urban and Regional Research,2007,31(2):257-279.

(作者单位:南开大学周恩来政府管理学院)