海丝泉州,南戏展演

水晶

千年古戏的当代脉搏与未来命运

编者按:

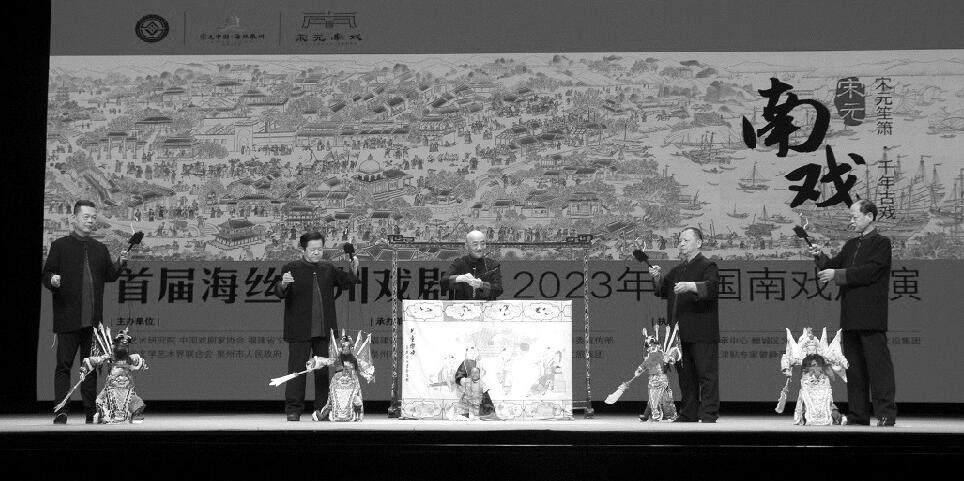

4月27日至5月3日,首届海丝泉州戏剧周——2023年全国南戏展演开幕式在泉州成功举办。此次活动是继20世纪80年代以来,再次燃起南戏传承与研讨的艺术薪火。

开幕式上“古戏传承,代代相牵”由艺术家代表们与小传承人们大手牵小手,一起登台亮相,呈现了南戏及古老剧种薪火不息、代代相传的精神风貌。“宋元笙箫,千年古戏”的沉浸式演出,再现了“前棚嘉礼后棚戏”的宋元泉州繁华夜市景象,给传统古老的南戏展演带来了亮丽的色彩。

连续7天的艺术盛宴中,莆仙戏、昆曲、弋阳腔、瓯剧、潮剧、柳子戏、湘剧、川剧、粤剧等南戏和古老剧种剧团齐聚泉州,演出了30多个经典剧目,13位中国戏剧梅花奖获得者和30多位学术专家也一同参与,同时还举办了多场艺术研讨、沙龙,让南戏这一中华民族传统文化的瑰宝在新时代绽放出了愈加璀璨的光芒。

清代文人赵翼为元好问的诗文集《遗山集》题诗中有佳句:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”意思是国家的不幸反而成就了元好问的诗,夸元好问的诗因为写到了国家的衰亡,感动发自内心,没有做作的痕迹。如借此句至南戏的发展与沿革史,则会看到另一种镜像式的存在。

战乱促成的南戏发展,千年之后余韵犹存

南戏雏形,形成于北宋末期。从魏晋南北朝开始,北方的战乱频仍使得江南地区承接了大量的中原移民,经济重心也开始转移。宋朝经济重心已完全偏移到江南地区,北宋两个皇帝被抓去当俘虏后,朝廷迁至江南,是有南宋,江南地区也成了事实上的政治中心。国家战乱、政治上的不稳定、税赋沉重、民生多艰,代表当时民生民意的南戏便有了许多反映这些代表民众对社会和时事不满的题材。

南戏代表作《琵琶记》(又名《赵贞女》),大胆而不避讳地说出了当朝皇帝的姓。故事中赵贞女的丈夫蔡伯喈进京考取功名后贪图京城的花天酒地,忘了糟糠之妻,赵五娘在公婆死后进京找到丈夫,丈夫死不相认,赵贞女悲愤之极用马脚踹死了负心汉蔡伯喈。这部戏影射中原来的皇帝到了江南地区后不思进取,不去拯救自己的哥哥、父亲,违背了儒家孝敬兄长的观念,后来被宋光宗的弟兄赵闳夫禁演。

在戏剧写作特色上,得益于江南地区商业发达的特点,南戏注重情感交流。因为商业需要和不同的人打交道,戏文也多处有大篇幅的对话描写,让人物性格跃然于方寸戏台之上。魏晋衣冠的文化南渡,唐宋歌舞大曲与杂剧百戏,再加上南宋灭亡、元朝建立后,大量的北方人流迁徙至南方,包括很多北方戏曲的表演者,令南戏进一步吸收了中原地区北杂剧的文化,成为我国戏曲发展历史中重要的一笔。

历经八百年历史风云,如今南戏的文本体制、演出形态早已化为“昆-弋”两大传奇声腔系统乃至成为当下戏曲艺术的生命底色。历史上,从南戏的发源地温州,一路传播,延伸到福建泉州。作为海上丝绸之路起点和当时东方最大的港口,不同种族、不同文化、不同宗教的人们汇聚于泉州,五方杂处八面来风,经济发达商业繁荣,更有力地承载了南戏的发展与传播,福建的梨园戏和莆仙戏被誉为“宋元南戏活化石”,在第一批国家非遗名录传统戏曲类别中排在前3位。正是在这样一种历史与现实背景之下,4月27日至5月3日,“首届海丝泉州戏剧周——2023年全国南戏展演”为观众与学界带来了一场亮眼的艺术盛宴,展示出经历了千年流变的传统古戏,仍然能呈现最鲜活的质感,顺应时代变迁。

本次戏剧周期间,提线木偶戏、南音、莆仙戏、梨园戏、潮剧、弋阳腔、昆剧、湘剧、柳子戏、赣剧、川剧、粤剧、蒲剧、瓯剧、高甲戏、打城戏等16个剧种的18个演出单位相聚于泉州,汇聚了13位中国戏曲梅花奖演员,演出30多个经典传统剧目,从梅花奖得主到初出茅庐的年轻演员,登台展现传统剧目的魅力。除了剧目展演以外,本次还邀请众多重量级戏剧专家、学者,在百年番仔楼、苏廷玉故居、清源山天湖、正音书院等举行了7场艺术研讨会与艺术沙龙。这是继1989年的“南戏学术研讨会”之后,中国最大规模的南戏及古老剧种展演、研讨、交流活动,再次燃起南戏传承与研讨的艺术薪火。

开幕式上,提线木偶戏“相公爷踏棚”这一古老仪式开启了开幕式的正式演出,而核心部分则是“宋元笙箫·千年古戏”的沉浸式演出,多个舞台在泉州府文庙内搭就,由梨园戏《陈三五娘》、南音《梅花操》等、莆仙戏《敬德画像》、弋阳腔《游园》、高甲戏《管甫送》、柳子戏《五台会兄》、打城戏《龙宫借宝》等7个戏对棚演出,再现了“前棚嘉礼后棚戏”的宋元泉州繁华夜市景象。

广场上人头攒动,这种以古代庙会和现代广场沉浸艺术相结合的演出形式,给传统古老的南戏展演带来了亮丽的色彩。“古戏传承,代代相牵”由艺术家代表们与小传承人们大手牵小手,一起登台亮相,呈现了南戏及古老剧种的非物质文化遗产薪火不息、代代相传的精神风貌。

一部戏,多种演法,显现文化的流变与脉络

这次展演,南戏中的著名段落均以主题方式由不同剧种集中呈现。《荆钗记》《刘知远(白兔记)》《拜月记》《杀狗记》合称为宋元四大南戏。比如,《拜月记》中点题的“拜月”一折,就呈现了赣剧与湘剧两个版本。而《琵琶记》则前有湘剧的“描眉上路”讲述赵贞女因公婆双亡在邻居资助下上京寻夫的前情,后有梨园戏《蔡伯喈》(与《琵琶记》为同一剧目)中“真女行”一折,講述赵贞女身背琵琶一路卖唱乞讨进京寻夫的过程。

对同一事件、同一人物的不同阐释,不同唱腔演变,均可以从学术分析或艺术审美的角度进行深度比较,而活动的专家亦用他们深入浅出的解说,为我们描绘出千年南戏在进化过程中的不同支脉与重要分岔口。南戏研究专家、温州大学教授俞为民介绍,元灭宋以后,北曲杂剧南移。“南北交”就是北曲杂剧流传到南方后,南北调合流的产物。提线木偶戏《目连救母》中“速报审”一折,地狱之神与刘氏的对白对唱,曲牌名称就是“南北交”——审问她的鬼官唱念都用官话,唱的是北曲,刘氏则保持“泉腔泉韵”。孰南孰北,是以身份与阶级地位来划分:弱势一方的角色用方言演唱,强势方则用官话。评论家张向红感叹道:“一个曲牌的流变是朝代更迭移民迁徙文化交流的投影,其规则设置则反映了几千年来南方、北方的权力格局,简直具有人类学意义。”①

这种不同剧目根据同一题材并置同台的展演设计方式,可以说是非常巧妙,既能展示南戏最经典的代表作,又令观众欣赏起来充满意趣,对专业人士来说更是具有学术价值,而对不同剧种的表演者来说,则像是运动员比赛一样正面相遇,很刺激。展演活动的策划人,福建省梨园戏实验剧团团长、表演艺术家曾静萍说:“我是故意这么安排,让我们梨园戏的演员看一看外面的世界,遛一遛比一比,不要以为自己是最好的。看看我们的同行,那个19岁的湘剧演员怎么那么稳。真正的好演员不会抖的,心里没底声音才控制不住,表情才僵。我对演员说,演不好是你们的不对,不是梨园戏的不对。”②

戏曲的传承靠人才,但演员的个性仍应被尊重

面临60岁退休“大考”的曾静萍,是带着梨园戏走向全国的代表性人物,也是“二度梅”获奖者,表演实力早已为大众与行业共知。之所以要操办这样一场大规模的展演活动,源于她的“问题意识”,她深刻意识到,虽然这几年福建省梨园戏实验剧团发展不错,但不论是将要退休的自己,还是剧团、剧种都有各自的问题要面对。她相信,其他的一些戏曲剧团、表演者和学生们,可能也面临着同样或类似的问题,所以她想要不就以“南戏”为主题,把大家聚起来,交流一下之后要做什么、怎么做,借鉴一下大家的智慧。

在曾静萍看来,现在经费不是戏曲最困扰的问题,最需要的是优秀的人才——编剧、作曲、演员。50岁到60岁这10年是演员最好的时候,如果优秀的演员能拿出精力把传统戏再好好打磨,会留下很多经典。可是在传统戏曲的具体传承上,也有非常多的现实问题,有些青年演员很自信,对于坚持传统也有相当的定力。但也有些演员,一上来就急于向观众表达:我在努力演,你看到没有?就把演员和观众之间的联系切断了。

作为一直坚持不断培养青年演员的前辈,曾静萍承认:“对演员的培养可遇不可求,也不要太逼他们。曾经有一段时间,不管是教戏还是导戏,我对他们态度比较强。事过之后我又反思,人家一个月挣那点工资,就让你歇斯底里地吼,不应该这样,你的‘洁癖搞得人家也很累。而且艺术创作是属于演员自己的,不能为了传承把演员本来的特质压制和取代了,这对演员是特别不公平的。演员是一个独立的、有尊严的个体,你可以尽量去服务你喜欢的艺术,但是同时要明白你是一个活生生的人,并不会因为个性的解放和独立而稀释艺术,反而会为艺术带来更多的可能性。”

保护式抢救,是传统戏曲的最大课题

“目连戏”被誉为“戏祖”,莆仙目连戏则是全国100多种目连戏中篇幅、科介最接近古代戏曲的目连戏之一,保留了宋元戏曲多种别具一格的表演形态,参展艺术家黄艳艳特别谈到“莆仙戏是以‘傀儡骸作为表演核心构建自身的表演体系的”。此次展演中,提线木偶戏《目连救母》之“四海贺寿”“速报审”,莆仙戏《目连救母》之“开荤咒誓”“观音扫殿”共同构成了“目连戏”这个演出单元,其精彩与震撼溢于言表。

展演期間的交流会上,泉州市提线木偶戏传承保护中心原团长王景贤介绍,泉州提线木偶戏的《目连救母(全簿)》长达50多个小时,可以演七天七夜,如果仅演目连救母故事的“本戏”,则是30多个小时。《目连救母》的特殊价值,不仅在于故事内容,还在于它保留了泉州“傀儡调”的所有音乐唱腔、所有表演的规制程式,囊括了各个行当的表演方法,意义与价值非同一般,相当于“傀儡调”的《康熙辞典》,但是这个剧目曾停演过很多年。

20世纪90年代,日本东京国立文化财研究所向剧团建议对泉州傀儡目连戏组织联合调研,双方合作,用3年时间把傀儡“目连戏”抢救了一遍。当时老艺人都还在,但也有遗憾,受条件所限,一些北曲的唱腔没有留下来,传承中心现在就在紧锣密鼓地做补缺的工作,“焦急得很”。他们的目标是整理唱腔,重新出版“目连戏”的演出本,把100多个木偶造型重新做一遍,把这部戏的录音录像传下来。“我们完成一折摄录一折,目连戏一共16折,今年大约可以完成一半。”王景贤说,这是要给剧种“留根”,为未来的人们留下一份完备的资料,“人们现在不喜欢不等于将来也不喜欢。喜欢不喜欢是他们的事,但如果他们喜欢还可以找得到”。

同样,梨园戏传承中心也在做类似工作。“陈三五娘”的故事在明朝嘉靖年间就有了完整的剧本,是梨园戏每年都会定期演出的重要剧目,但现在的观众看到的其实是3个多小时的简版,《陈三五娘》全本有22出,要演三天三夜。梨园戏编剧谢子丑介绍,梨园戏传承中心恢复古本的工作已经默默地做了10年,现在只剩下两折尚未恢复。未来,人们既可以看到九折3小时的简版,也会看到三天三夜的古本《陈三》——它将作为镇团之宝流传下来。

在观众、生存、传承与创新之间找平衡,千年古戏的美丽与哀愁

整个南戏展演过程中,不同剧目和演员精彩纷呈的演出,仿佛把无数剧种金字塔尖上最闪亮的部分齐聚一堂,令观众目不暇接、心醉神迷,不断地发现与感受到南戏和古老剧种的各种精华与美好。

但也恰恰因为这种极为浓缩的精华呈现,在火热的掌声与喝彩之下引发了略带隐忧的思考。近日,在山西省高平市举办的“戏聚高平·擂响中华——中国梆子大会”上,一位来自山西吕梁的晋剧演员张军波表演了一出《清风亭》非常精彩,主持人透露了张军波的从艺经历非常坎坷,每月工资只有1500元,一直都是个没有编制的临时工,5年未转正,妻子和3个孩子还留在老家,有时一个月才能回去一次,演戏之余他跑网约车、送外卖补贴家用……现场评委何赛飞为此发表犀利点评,对近年来戏曲界忙于评奖、排新戏、大量经费没有真正用在基层演员身上提出了批评,也令舆论关注到戏曲基层演员的生存状况和艺术发展。

事实上,不论是晋剧这样的北方戏曲,还是南戏展演上所呈现的各种精彩剧种,围绕着它们身上的许多问题,是有共性的。其中最主要的矛盾体现在4个方面:

1.观众群的减少和流失。戏曲作为古代为数不多的公共娱乐和大舞台表演形式,经历了长周期的发展,许多剧种是因为在其所在地有大量观众和同根同源的文化背景,才得以拥有众多的演出机会,并长期地生存和发展下来的。随着社会的发展与公共娱乐模式、大舞台表演种类的不断增多,以方言、古语和旧的故事为材料的戏曲,今天的观众量与旧时已完全没有可比性。想看懂戏曲,需要了解其中的知识、了解历史,还有其中涉及到的一些无实物和程式化的表演,如果不了解,是看不懂的。虽然近年来国家不断加大对传统戏曲等非物质文化遗产的保护力度,但绝大部分戏曲团体在根本上没有办法完全依靠市场生存,也就是说,其作为一种表演艺术的观众基础是不足以支撑其自然生存的;

2.钱从哪里来、用到哪里去。一般来说,地方财政拨款对于戏曲团体至多只能覆盖“人头费”,而这些“人头”还得是编制内的。但一个团体的编制是有限的,老人退休了,仍然占着编制,新人进来,编制并不会相应增加,尤其在近年來编制收缩的大趋势下,很多演员不用说5年,有的七八年,甚至一辈子都没有机会转正。一些八九十人左右的戏曲团体中,可能有40%的人是聘用制的,剧团为了“排大戏”,又不得不坚持“人越多越好”,所以才会出现前述的晋剧演员一个月只有1500元、5年不能转正的现象;

3.相较于影视、戏剧演员,戏曲演员的舞台寿命更短,转行的机会也更少。随着年龄的增长,演员的身体机能会下降,可能无法负担武戏这类需要体力的部分。一旦达不到这个标准,就有可能被院团抛弃。这意味着演员需要在有限的时间内,挤入更高阶的演员职称,才能拿到更高额的固定工资。京剧昆曲在中国戏曲学院有设立专门的本科的学位,但地方戏的剧种,很多大学内其实没有相关专业。对此,曾静萍也坦陈自已的幸运:“因为种种原因,很多老演员演了一辈子还没有评上一级、二级演员,更不用说梅花奖。像跟我搭档演《节妇吟》的老演员,跟我合作了那么多戏,最后我得奖了,他是带着三级的职称退休的。他说我是花,他是花盆。”

4.传承与创新,让“大熊猫”、“金丝猴”奔波于“排新戏”“拼奖项”。基层戏曲演员和剧团,基本都要靠排“命题作文”、靠得奖来获取拨款或奖励,国家艺术基金、各省的文化艺术基金等,每年多达数千万元的投入也大多数都将资金的分配模式和排主旋律、拿奖进行了挂钩。这使得本来处于“受保护”地位的非物质文化遗产传承者们,不得不放下大量传统戏的复演和学习,把最重要的精力和时间拿去搞“创新”和拼奖项。每年各院团排出来的新戏因为大部分都是些不扎实的“命题作文”,观众不爱看、市场也不接受,只能排完就布景服装“刀枪入库”,然后隔年再“创新”。这样的生产模式,把这些“大熊猫”和“金丝猴”累得够呛。

所以,“首届海丝泉州戏剧周——2023年全国南戏展演”的办节方法、策展理念和所呈现的内容,着实为当下的戏曲界上了一课。如曾静萍所言:“我们当下的演员自有时代的气息在、时代的理念在,传承本身就是发展,不要急着改变,当我们谈论发展或创新的时候,我以为最合适的词其实是‘完善。”不为了创新而创新,在传承的道路上站稳脚跟,不急不慌地去挖掘和传承中国式古典美学的核心与形式才是戏曲发展的应有意义。

注释:

①《老戏千年:莫愁前路无知己》,北京青年报,2023年5月19日,B4版。

② 《曾静萍:有一批人坚持演传统戏,这个剧种就绝对不会倒》,北京青年报,2023年5月19日,B5版。

③《何赛飞怒问戏曲圈“钱去哪了”:揭露戏曲圈行业内幕》,文化产业评论,2023年5月23日。

——弋阳腔艺术保护中心演出