CHG抗菌敷料联合集束化护理在PICC导管感染中的应用效果*

罗 君,黎洪群,刘 燕,梁 芳,李 慧

江西省九江市第一人民医院PICC门诊,江西九江 332000

经外周置入中心静脉(PICC)导管作为医院实施中长期静脉输液与化疗药物的常见方式,可为肿瘤患者提供更为安全、有效且方便的静脉通道,存在创伤小、成功率高、留置时间长等优势,被广泛应用于肠外营养、化疗患者中[1]。但实际工作中发现,仍有部分患者可能因带管时维护不及时、未执行无菌技术操作、患者免疫功能低下等因素的影响,导致穿刺点感染,若未及时处理可导致导管相关性血流感染,甚至危及患者生命安全[2-3]。针对穿刺点感染,临床多选择庆大霉素+地塞米松或碘伏湿敷针眼的方式进行干预,但容易产生用时长、换药次数多、愈合时间长的情况,给患者预后造成一定影响[4-5]。因此,如何高效地处理穿刺点感染情况是护理门诊亟待解决的问题。近些年,随着医学技术的进步,临床发现葡萄糖酸氯己定(CHG)抗菌敷料联合集束化护理的效果更为理想,不仅能够减少换药次数,同时可防止导管相关性血流感染等严重并发症出现,为患者预后提供保障[6-7]。本研究探讨了CHG抗菌敷料和集束化护理在PICC导管感染中的应用效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2021年1月至2022年8月于本院PICC门诊导管感染的64例患者作为研究对象,按随机数字表法分为对照组和试验组,每组32例。试验组:男14例,女18例;年龄26~74岁,平均(50.36±2.78)岁;轻度感染(导管入口位置出现红肿)15例,中度感染(导管入口位置出现硬结)12例,重度感染(导管入口位置出现脓性分泌物)5例;结肠癌7例,胃癌9例,乳腺癌4例,肺癌6例,其他6例。对照组:男15例,女17例;年龄28~75岁,平均(50.78±2.56)岁;轻度感染13例,中度感染11例,重度感染8例;结肠癌6例,胃癌8例,乳腺癌5例,肺癌9例,其他4例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:(1)符合《血管导管相关感染预防与控制指南:2021版》[8]中导管感染的相关诊断标准;(2)符合PICC置管适应证;(3)存在基础听说读写能力。排除标准:(1)合并精神疾病或者沟通障碍者;(2)皮肤过敏者;(3)中途退出试验者。所有患者或其亲属均自愿参加本研究,对本研究均知情同意。

1.2方法

1.2.1对照组 选择普通透明敷料+碘仿纱布,采用0°或180°自远心端向近心端去除贴膜,避免将导管移出体外并同法移开思乐扣,给予75%乙醇以穿刺点为中心,按顺时针-逆时针-顺时针顺序擦拭、消毒皮肤,至少30 秒/次,消毒3次以上。5%碘伏同法消毒后再予5%碘伏湿敷15 min,待充分干后予碘仿纱布覆盖针眼上方透明敷料固定,嘱咐患者48 h后来院进行换药,如穿刺处有渗血、渗液或贴膜松动、潮湿、卷边时需及时来院进行更换。

1.2.2试验组 (1)选择CHG抗菌敷料,采用0°或180°自远心端向近心端去除贴膜,避免将导管带出体外并移开思乐扣,给予75%乙醇以穿刺点为中心,按顺时针-逆时针-顺时针顺序擦拭、消毒皮肤,至少30 秒/次,消毒3次以上。5%碘伏同法消毒后予CHG敷料固定,告知患者该敷料的使用情况,如果出现CHG凝胶块吸收渗血,或穿刺点被覆盖无法看清时,则需要来院及时更换,7 d后换药。(2)集束化护理:①组织护理人员定期接受培训,由护士长进行分工,确定职责,不定时查房,评估护理效果,通过数据库搜索PICC置管护理中的注意事项及潜在风险,学习核心文献中先进的护理技术,并结合科室具体情况,经开会讨论制订护理流程,同时完善奖惩制度,增加护理人员的积极性。②严格要求护理人员按照无菌操作原则进行操作,加强手卫生清洁,定期检查手卫生细菌,将检查结果与绩效挂钩,并嘱咐护理人员在操作中必须穿无菌隔离衣、帽子、外科口罩等,同时对操作环境进行消毒清洁。针对特殊情况需要紧急置管时,导管留置的时长不可超出48 h,并考虑病情尽快在无菌环境内重新置管。③规范导管维护的步骤,由护士通过统一且规范的方式开展导管维护,定期对室内空气进行消毒,并熟练掌握冲封管方式,不可暴力冲管,且冲管的注射器容量应超出10 mL,敷贴上详细记录患者的姓名、日期等信息。④置管后定期监测患者体温,并及时更换敷料,定期检查、维护置管情况,检查敷料以及患者周边皮肤情况,一旦发现敷料潮湿、松动、受污后,应尽快更换,若患者出现周边皮肤颜色及温度变化,应立即取出导管。

1.3观察指标 (1)评价两组总有效率。显效:导管感染部位的丘疹、红斑消失;好转:导管感染部位的丘疹、红斑消退60%以上;无效:未达到上述结果。总有效率=显效率+好转率[9]。(2)统计两组换药次数、痊愈时间、治疗费用。(3)干预前、干预后2周检测两组血清降钙素原(PCT)、白细胞计数(WBC)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平。(4)统计两组并发症(导管相关血流性感染、导管堵塞、脱管)的发生率。(5)评价两组患者的满意度。满分100分。十分满意:≥85分;一般:65~84分;不满意:≤64分。满意度=十分满意率+一般率。

2 结 果

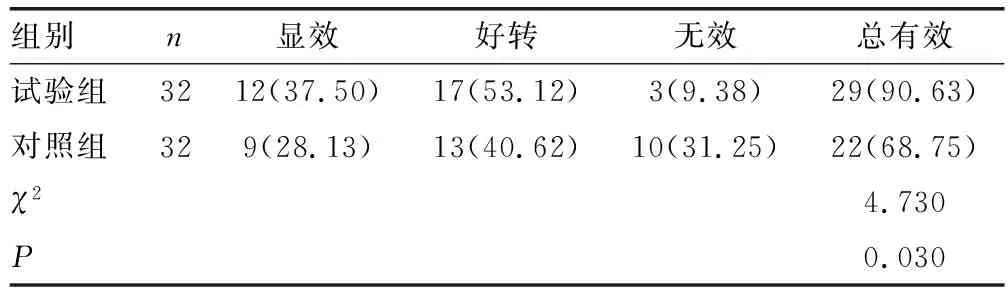

2.1两组总有效率比较 试验组总有效率为90.63%,高于对照组的68.75%(P<0.05)。见表1。

表1 两组总有效率比较[n(%)]

2.2两组治疗情况比较 试验组换药次数、痊愈时间、治疗费用均低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗情况比较

2.3两组血清PCT、WBC、hs-CRP水平比较 干预前两组血清PCT、WBC、hs-CRP水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05),干预后试验组血清PCT、WBC、hs-CRP水平均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组PCT、WBC、hs-CRP水平比较

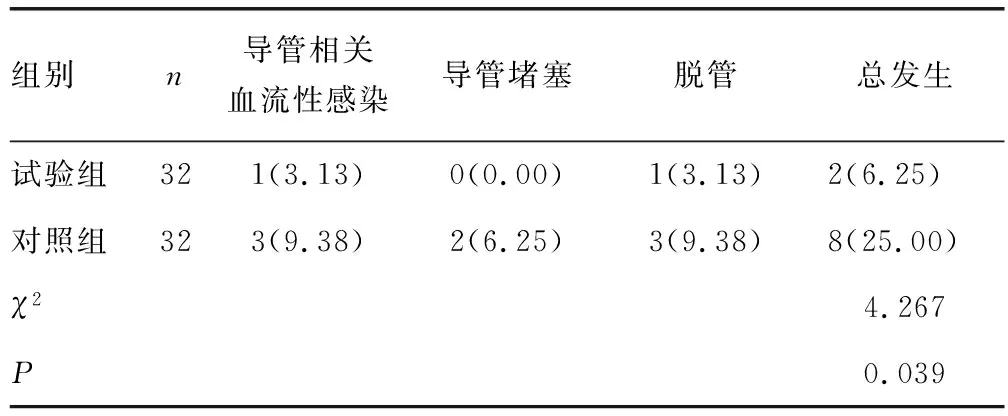

2.4两组并发症发生情况比较 试验组并发症总发生率为6.25%,低于对照组的25.00%(P<0.05)。见表4。

表4 两组并发症发生情况比较[n(%)]

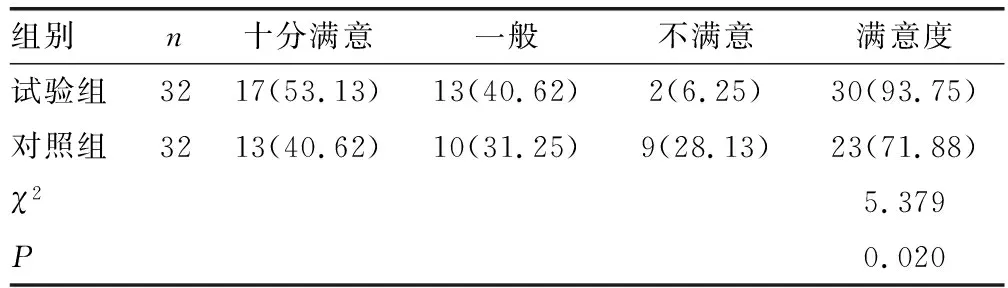

2.5两组满意度比较 试验组满意度为93.75%,高于对照组的71.88%(P<0.05)。见表5。

表5 两组总满意度比较[n(%)]

3 讨 论

PICC导管最早于1997年引入我国,因其具有成功率高、创伤小、并发症少、留置时间长等特点,已广泛应用于各临床科室,也逐渐成为肿瘤化疗、长期输液及危重症患者治疗不可或缺的“生命线”[10-11]。随着临床广泛推广使用,导管的相关并发症也日趋增多,而导管相关性血流感染的发生已成为PICC置管最常见且最严重的并发症之一[12]。曾有研究指出,导管相关血流感染的发生会给患者带来一系列的危害,例如病死率升高、延长住院时间、增加家庭经济负担等[13]。目前,临床上针对PICC穿刺点感染治疗常用的有银离子抗菌敷料、地塞米松加庆大霉素局部湿敷等方法,均在治疗PICC穿刺点感染中效果显著,但采用银离子抗菌敷料时不便观察穿刺点情况,而局部湿敷不能持续对穿刺点释放抗菌物质且增加单次维护时间,从而增加患者的换药次数、影响疗效和置管效果、降低患者对治疗效果的信心[14-15]。加上部分患者对PICC导管、CHG抗菌敷料的了解较少,极易产生焦虑、紧张、恐惧等负面情绪,不利于PICC穿刺点感染治疗的顺利开展。因此,临床迫切需要更为安全且方便的敷料治疗及护理措施,以清除感染,为患者预后提供保障。

由于PICC导管患者的日常维护需要采用多种措施,才能有效预防感染的发生。CHG抗菌敷料已经在国外的感染预防中得到了广泛应用,国内也应用于多种创面感染的治疗,例如有试验显示CHG抗菌敷料能有效控制穿刺点的感染,治愈率可高达94.1%左右[16-17]。此外,CHG抗菌敷料具有广谱抗菌作用,可提供有效屏障阻隔多种常见的导致导管相关血流感染的微生物,同时该敷料属于高透气性半渗透聚氨酯薄膜,通过专业的医用粘胶涂层,可有效避免敷料潮湿的问题,使其透气、舒适,同时减少皮肤残胶,有效节省护理人员的工作量。因此,将CHG抗菌敷料贴敷在穿刺点,其中间2%CHG凝胶垫直接作用于穿刺点,可达到长效抑菌以及长时间保护穿刺点预防感染的作用,有利于临床护理人员持续观察穿刺点且有效固定导管的同时,减少导管相关血流感染等并发症的发生率,同时减少换药次数,提升患者舒适度[18-19]。除此之外,配以集束化护理进行干预,可进一步提升整体疗效,与单独实施各个有效护理措施相比,更能提高临床护理效果,有效减少PICC导管相关性感染率[20]。集束化护理是通过开展有循证依据的护理方式来达到预防相关性血流感染的目的,可显著提升护理人员的护理操作能力,避免其忽视操作期间的护理细节,更加高效地维护导管,以此降低并发症的发生率。本研究结果显示:试验组总有效率、满意度均高于对照组,但并发症总发生率低于对照组,试验组换药次数、痊愈时间、治疗费用均少于对照组;两组干预前血清PCT、WBC、hs-CRP水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),但干预后试验组血清PCT、WBC、hs-CRP水平均低于对照组(P<0.05),说明试验组能够减轻炎症反应,缩短痊愈时间,同时减少换药次数,并发症少,患者满意度高。

综上所述,CHG抗菌敷料联合集束化护理在干预PICC导管感染中的应用效果较好,值得推广。