“一带一路”沿线国家基础设施影响中国OFDI流入的实证研究

李剑 谢玉洋 姜宝

摘要:东道国基础设施是影响外商直接投资的重要因素。“一带一路”沿线国家的基础设施水平参差不齐,会对中国企业“走出去”对外直接投资(OFDI)产生直接影响。使用UC模型测算东道国的交通、能源、通信和综合基础设施发展指数,构建面板模型和空间杜宾模型来实证检验“一带一路”沿线国家基础设施对中国OFDI的直接影响和空间溢出效应。研究发现,中国在“一带一路”沿线国家的OFDI整体上存在基础设施偏好,说明了“设施联通”对拉动投资的基础作用;此外,基础设施空间溢出效应显著,相邻国家综合基础设施、交通和通信都能够通过扩散效应拉动中国OFDI流入东道国,突出了国家间“政策沟通”的必要性;基础设施对直接投资的影响在不同收入水平国家间存在显著差异,说明不同国家基础设施建设重点不同。最后,分别从企业、东道国和中国政府角度出发,对提高“一带一路”沿线基础设施互联互通水平和促进中国OFDI提出建议。

关键词:OFDI; 基础设施;UC模型;空间溢出效应;“一带一路”

中图分类号:F125;F224

文献标识码:A

文章编号:1673-5595(2023)02-0067-12

一、引言

近年来,随着“走出去”战略和“一带一路”倡议的实施与推进,中国已经成为世界主要的外资来源地。根据国家统计局和商务部2019年数据,中国作为世界对外直接投资第二大流量国和第三大存量国,对外直接投资流量和存量分别达到1 369.1亿美元和21 988.8亿美元;同时,中国在“一带一路”的对外直接投资快速增长,对该地区直接投资存量从2014年的924.6亿美元增长到2019年的1 794.7亿美元,年均增长率超过11.5%。

基础设施是影响直接投资流入的主要因素之一。区位优势理论充分肯定东道国基础设施对企业跨国投资的重要作用,“一带一路”倡议也强调基础设施互联互通的重要性。[1]但是在学术界,关于东道国基础设施对外商直接投资影响的研究有促进[2-3]和阻碍[4-5]两种截然不同的结论。现实中,“一带一路”沿线国家基础设施发展水平较低且差距非常大。世界经济论坛发布的2019年《全球竞争力报告》中,各国基础设施发展水平数据显示,“一带一路”沿线国家中得分最高的以色列世界排名第23,得分最低的孟加拉國排名仅为第114。世界银行《“一带一路”经济学——交通走廊的机遇与风险》报告指出,由于基础设施联通不足和配套政策沟通不畅,该地区实际贸易量和投资量比潜在贸易量和投资量分别低了30%和70%。因此,系统地量化分析东道国基础设施对中国在“一带一路”沿线国家OFDI(Outward Foreign Direct Investment)的影响,一方面能够为此领域的研究提供更丰富的样本,进一步检验国际投资理论;另一方面,也可为中国企业对外投资提供理论依据和政策建议,帮助中国企业在“一带一路”沿线更好地“走出去”。

基础设施的网络性和外部性表明区域内彼此孤立的经济体之间能够被畅通的运输路线、能源管道或者信息路线连接成为一个整体,各方之间要素的交流和传播得到加强,从而在促进本地区贸易和投资发展的同时产生空间溢出效应。[6]那么,“一带一路”沿线国家间基础设施的发展是否能够通过这两种属性影响中国OFDI流入?这种影响在高收入及中低收入水平国家中是否具有差异?进一步地,是否存在空间溢出效应?本研究期望通过对以上问题的回答,为优化中国对外直接投资结构、促进“一带一路”高质量发展提供参考。

二、文献综述

在区位优势理论的企业直接投资决定因素中,对东道国区位优势的考察重点已从劳动力成本为代表的内生要素转移到以基础设施为主的创造性资产。[7-8]关于东道国基础设施对外商直接投资影响的研究已经较为丰富,研究结论迥异。一方面,多数研究认为基础设施通过降低成本来促进外资流入[9-11],因此跨国公司总是选择基础设施状况良好的国家进行投资[9,12]。秦炳涛等[13]以基础设施为门槛变量构建门槛面板模型,研究发现,“一带一路”沿线60个样本国家基础设施质量对于促进中国OFDI流入的效率是边际递减的;也有学者对印度、伊朗和克罗地亚等“一带一路”国家进行研究,得到了基础设施显著促进外资流入的结论[12,14-15]。另一方面,部分学者认为基础设施不是东道国吸引外资的有利因素,有的研究甚至得出了相反的结论。Hirsch[16]研究发现,由于母国出口和对外投资存在竞争关系,东道国基础设施质量的提高促进了母国出口却阻碍了其对外投资;李猛等[5]的研究结论也支持了这一观点,认为21世纪初中国企业“走出去”主要依赖商品出口而不是直接投资,所以东道国基础设施质量提高无法促进中国OFDI增长。“一带一路”倡议囊括了亚非欧三洲的65个沿线国家和46亿人口,是世界上发展潜力最大的“经济走廊”,在当前乃至未来都是中国“走出去”对外投资的重要目的地和对象国家。[13]“设施联通”作为“一带一路”建设的优先领域,基础设施互联互通的支撑水平自然成为中国企业进行对外直接投资的重要考量因素。本文力图通过系统的量化分析,厘清中国在“一带一路”沿线国家投资时,东道国的基础设施对中国OFDI流入的影响,为中国企业对外投资的战略选择提供依据和参考。

基础设施涉及领域广泛,世界银行对基础设施的定义包含了交通、能源和通信等要素①。基础设施发展水平指标的选取受基础设施范围较广和分类较细的影响,始终没有统一的标准。当前关于东道国基础设施指标的选取主要存在两类问题。一是使用单一的指标代表一国基础设施整体发展水平。有的研究用每百人固定或者移动电话数量衡量一国基础设施发展水平[17],有的研究用自然资源产量代表基础设施发展质量[18],还有的研究用铁路或者公路密度代表一国基础设施发展水平[19],这些用单一指标代表综合基础设施发展水平的做法难免偏颇,代表性不足。二是简单地将基础设施指标进行加总或者求平均值[20-21],这种做法难免会导致低估某些重要的变量。Donaubauer等[22]使用UC模型(Unobserved Components Model),将已观测到的基础设施指标作为未观测到的基础设施部分和误差项的线性函数,同时把回归过程中不可避免的遗漏变量纳入误差项中,根据误差项方差对影响力不同的变量赋予不同的权重。这种方法克服了单一指标纳入回归导致实证结果代表性不强的问题,也避免了赋予所有变量相同权重而导致重要变量被低估的问题。本文根据世界银行对基础设施的分类,使用UC模型,利用众多观测到的基础设施指标,计算出“一带一路”沿线国家基础设施综合发展指数以及分类的交通、能源和通信基础设施发展指数。尽可能多角度地测度沿线国家基础设施发展现状,并揭示不同类型基础设施对中国OFDI流入的异质性影响。

随着现代地理信息技术的进步和国家间经济联系的日益密切,区域内国家间经济活动的空间依赖性不断增强,越来越多的研究在空间视角下讨论基础设施和直接投资的关系。[23-24]此外,国家间空间上的集聚使一国经济不仅受本国基础设施影响,还会受到邻近国家基础设施的影响,即可能存在空间溢出效应。[14,25]多数研究认为基础设施具有网络性和外部性,交通和网络等将区域内经济体连接起来,经济较差的地区通过吸收发达地区向外扩散的技术和信息来实现经济增长,即基础设施存在正向的空间溢出效应。[14,23]也有学者认为基础设施发达的地区会虹吸基础设施落后地区的人员、资金等要素,从而进一步恶化落后地区的经济环境,减少该地区的外资流入,即基础设施存在负向的空间溢出效应。[20,26]为了更好地研究中国在“一带一路”沿线国家的直接投资情况,本文进一步使用空间计量模型,探讨东道国基础设施对中国OFDI的空间溢出效应。

三、“一带一路”沿线国家基础设施发展水平分析

(一)UC模型

本文借鉴Kaufmann等[27]和Donaubauer等[22]的研究中使用的UC模型,根据已观测到的基础设施指标

yci,構造一个极大似然函数,以此来计算基础设施发展指数。

yci=αi+βi(Ic+εci)(1)

其中,yci为c国第i项基础设施指标数据;参数αi和βi分别为截距项和斜率;误差项εci服从独立同分布,即E[εci] = 0,var[εci] = σ2i。根据该函数的两个参数αi和βi、误差项εci以及已观测到的基础设施指标yci,可以求得yci的未观测到部分Ic的值。对于n项基础设施指标,可根据误差项方差的大小赋予不同的权重,最终得到的n项基础设施未观测到部分Ic的期望值E[Ic|yc1,…,ycA],就是所求的基础设施发展指数。其中,权数wci是关于第i项基础设施误差项方差σ2i的递减函数,即第i项基础设施误差项方差越大,分配到的权重就越小。

(二)沿线国家基础设施发展水平排名

本文借鉴Donaubauer 等[22]关于交通、能源以及通信基础设施发展指数的指标选取标准,在满足数据可得性前提下,利用UC模型,由道路交通事故死亡人数(取倒数)、铁路长度、铁路客运量和货运量、注册承运人全球出港量、航空客运量和货运量计算得到交通基础设施发展指数(trinf);由电力净装机容量、通电率、人均电力消耗和人均总能源供给计算得到能源基础设施发展指数(eninf);由固定电话和移动电话用户数量、固定宽带用户数量和互联网使用率计算得到通信基础设施发展指数(teinf);构成以上三类基础设施发展指数的所有指标通过UC模型计算得到基础设施综合发展指数(totalinf)。

表1为2019年“一带一路”沿线国家基础设施发展指数以及由该指数整理得到的国家间基础设施发展水平排名。鉴于篇幅有限,仅展示各自排名前五位和后五位的国家。

根据世界银行对国家收入水平划分标准的指导下,本文将“一带一路”沿线45个样本国家划分为高收入水平国家、中等收入水平国家和低收入水平国家②。由表1可以看出国家基础设施发展水平差距较大。其中,基础设施发展水平最高的俄罗斯基础设施综合发展指数为49.153 7,而排名第45的缅甸仅为0.523 0。国家间分类基础设施发展水平差距同样较大。在交通基础设施领域,排名第一的土耳其发展指数为3.815 4,排名最后的斯里兰卡发展指数仅为-0.000 5,两国间交通基础设施发展指数相差3.815 9;能源基础设施最发达的沙特阿拉伯发展指数为9.537 3,而排名最后的缅甸仅为0.310 0,二者相差了9.227 3;在通信基础设施领域,最发达的俄罗斯通信基础设施发展指数为6.907 9,而排名最后的缅甸仅为0.000 1,二者相差6.907 8。沿线国家在以上三类基础设施建设领域中,发展水平差距从小到大依次为交通、通信和能源。

四、变量选取、模型构建与数据来源

(一)变量选取

1.被解释变量和核心解释变量选取

本文的被解释变量是中国对“一带一路”沿线国家历年的直接投资存量数据(ln ofdi)。相较于直接投资流量显示的直接投资区位变化趋势,存量数据能够更好地反映长期以来中国在“一带一路”沿线国家OFDI的偏好,也更符合基础设施改善对于吸引外资流入的持续性特征。

核心解释变量中,基础设施综合发展指数(totalinf)为衡量“一带一路”沿线国家基础设施总体发展水平的综合指标,交通基础设施发展指数(trinf)、能源基础设施发展指数(eninf)和通信基础设施发展指数(teinf)三个指标分别衡量东道国交通、能源和通信基础设施发展水平。

2.控制变量选取

通过梳理文献,本文选取了第三国市场潜力(ln cemp)、中国出口(ln expc)、東道国市场规模 (ln gdp)和东道国劳动力成本(ln labor)作为控制变量。

第三国市场潜力被认为是第三国效应中可观测的因素,一般认为,第三国市场潜力越大,越能将中国OFDI从东道国吸引到第三国。[29-30]

中国出口体现了中国与东道国的贸易联系程度。相关研究认为,中国的OFDI存在显著的贸易导向特征。[10,31]

多数研究发现GDP代表的东道国市场规模对中国OFDI具有促进作用,说明中国对外投资存在市场寻求的目的。[5,28]

人均国民收入是衡量东道国劳动力成本的重要指标。一般而言,东道国劳动力成本越高,越不利于外资流入。[10]

变量选取及指标说明如表2所示。

(二)模型构建

1.固定效应面板数据模型

首先,使用面板数据模型从传统视角考察东道国基础设施对中国OFDI的影响。除了核心解释变量外,本文对所有变量均进行了对数化处理。对数化处理不改变数据间的性质和关系,且能够缓解数据异方差问题。由于核心解释变量在计算过程中已经进行了标准化处理,数据波动范围较小,故未进行对数化处理。其次,模型包括基础设施综合发展指数和分类基础设施发展指数两级指标。其中,式(3)中的核心解释变量totalinfit反映一国基础设施整体发展水平。鉴于基础设施指标测算的综合性和多元性,本文将基础设施综合发展指数(totalinfit)分解为交通基础设施发展指数(trinfit)、能源基础设施发展指数(eninfit)和通信基础设施发展指数(teinfit),并将这三种发展指数共同带入模型,分类讨论东道国不同类型基础设施对中国OFDI流入的影响。具体如式(4)所示。

ln ofdiit=α0+β0totalinfit+ξ1ln cempit+ξ2ln expcit+ξ3ln gdpit+ξ4ln laborit+εit(3)

ln ofdiit=α0+β1trinfit+β2eninfit+β3teinfit+ξ1ln cempit+ξ2ln expcit+ξ3ln gdpit+ξ4ln laborit+εit(4)

式(3)中,ln ofdiit为因变量,表示中国在t年对i国直接投资存量;totalinfit为核心解释变量,表示基础设施综合发展指数;控制变量分别为第三国市场潜力(ln cempit)、中国出口(ln expcit)、东道国市场规模(ln gdpit)和东道国劳动力成本(ln laborit);βn为解释变量系数,n=0,1,2,3;ξk为控制变量系数,k=1,2,3,4。式(4)中,trinfit为交通基础设施发展指数;eninfit为能源基础设施发展指数;teinfit为通信基础设施发展指数。

2.空间杜宾模型

普通面板数据模型忽略了要素可以通过国家间联通的基础设施在空间上快速移动,从而会对一国经济发展产生外部影响[23],因此当前研究大多采用空间计量模型来考察区域内基础设施对直接投资的影响。常见的空间计量模型主要有空间自回归模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)。由于空间杜宾模型能够同时考察被解释变量和解释变量的空间滞后效应,本文拟采用这种模型进行实证分析。

3.空间权重矩阵构造

空间计量模型回归结果受空间权重矩阵的影响较大。为比较不同类型权重矩阵带来的差异性影响,本文同时使用三种空间权重矩阵来讨论基础设施对中国OFDI流入的影响。

根据地理学第一定律,任意两种事物之间的相关性随着距离接近而加强。因此本文首先构建式(7)的地理空间权重矩阵。其中,dij表示i国和j国地理距离,dmin表示本文选取的“一带一路”沿线45个样本国家中相距最近的兩个国家之间的地理距离,即以色列首都和约旦首都之间的地理距离,为111.09千米。

本文还构建邻接权重矩阵(0-1矩阵),这是国内外研究中使用最普遍、最简单的一种空间权重矩阵。邻接权重矩阵的设置如式(8),若两国之间接壤,则赋值为1,否则为0。

“一带一路”沿线经济体不平衡的发展现状导致国家之间的影响具有非对称性,因此在空间权重矩阵设定中不可忽略经济联系的重要作用。本文借鉴屠年松等[28]对权重矩阵的设置方法,设定经济空间权重矩阵如式(9)。其中,

gi、gj分别表示i国和j国的GDP;d-2ij表示两国首都距离平方的倒数,由两国GDP和地理距离共同决定权重值。

(三)数据来源

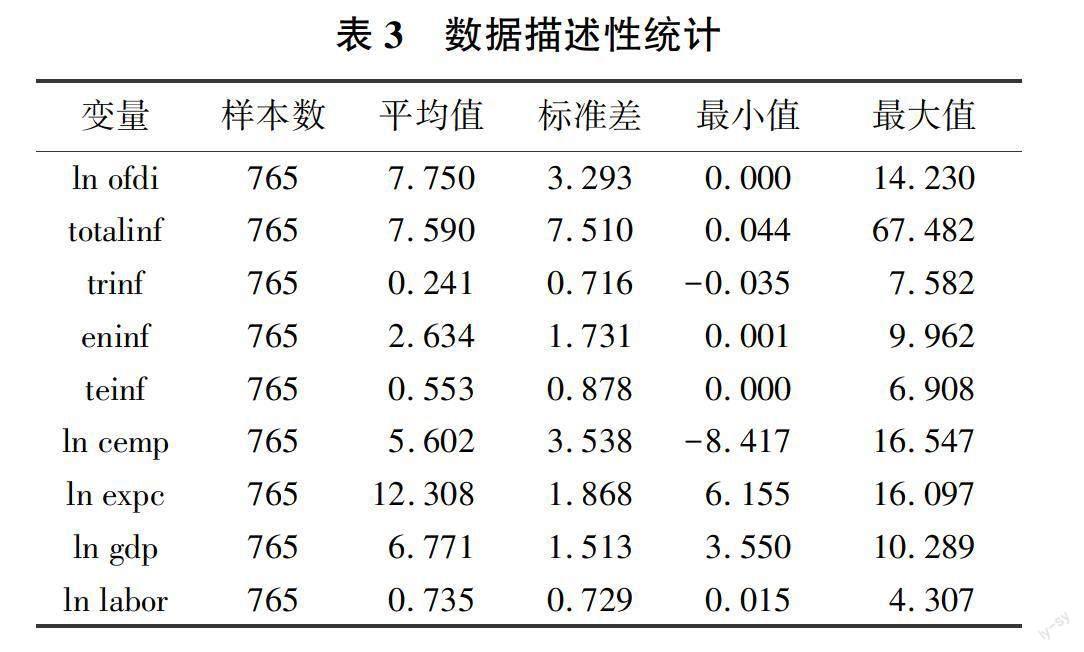

本文的研究对象为2003—2019年“一带一路”沿线45个国家,所采用数据均为“全国”统计口径。其中,中国对沿线国家的直接投资存量数据来源于历年《中国对外直接投资统计公报》;在构成本文各类基础设施发展指数的指标中,除人均电力消耗和人均总能源供给数据来自国际能源署外,其余所有数据均来源于世界银行WDI数据库;第三国市场潜力数据由东道国间的距离和GDP计算得到,其中地理距离数据来源于CEPII数据库,GDP数据来自世界银行WDI数据库;中国出口数据来自中国国家统计局网站;东道国市场规模和东道国劳动力成本数据均来自世界银行WDI数据库。表3为经过数据处理后的各变量描述性统计。

五、实证分析

(一)面板数据模型实证分析

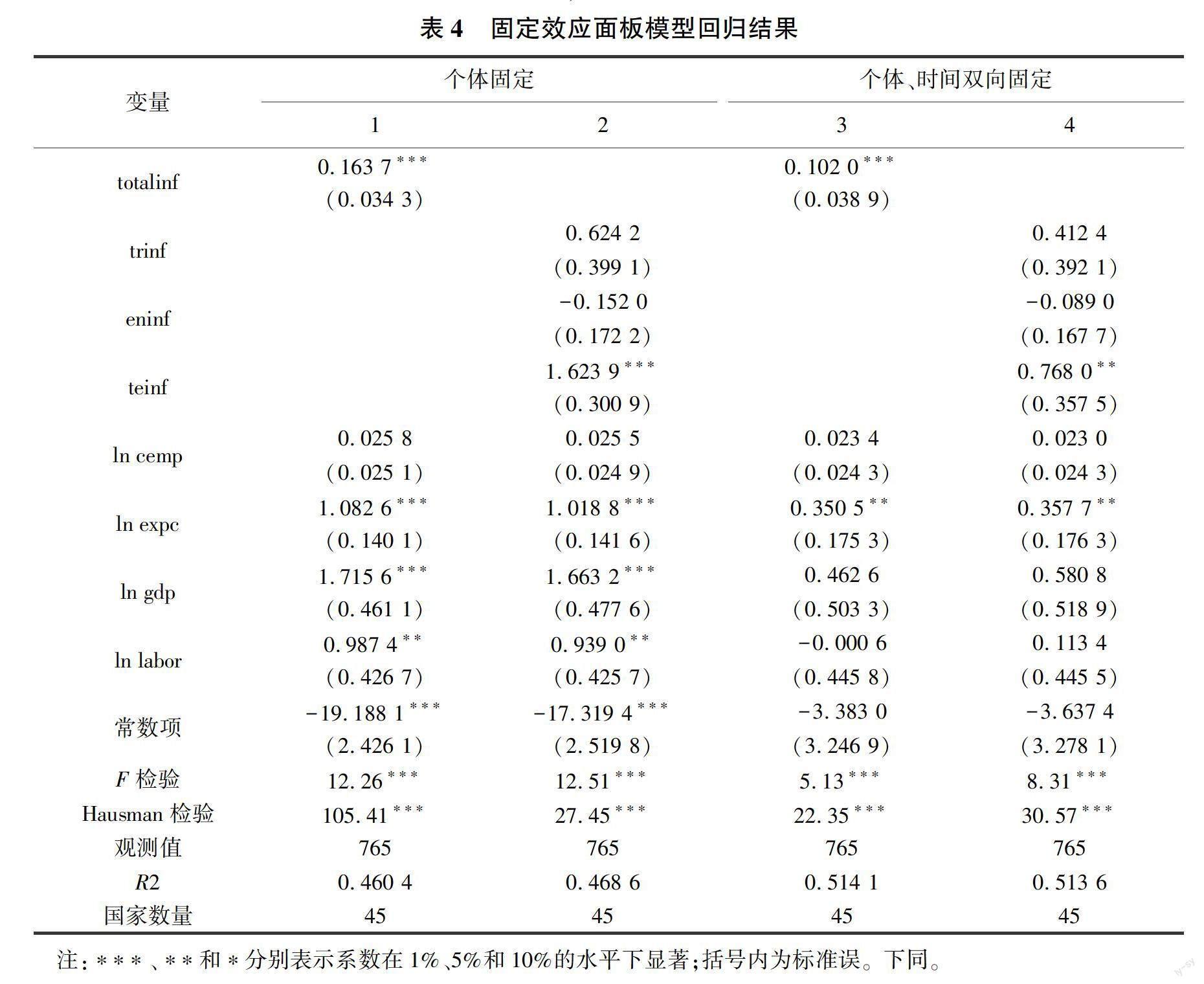

表4展示了“一带一路”沿线国家基础设施对中国OFDI影响的固定效应面板数据模型回归结果。列1、列2为加入个体固定效应后,分别以沿线国家基础设施综合发展指数为核心解释变量和分类基础设施发展指数为核心解释变量的回归结果。列3、列4分别为同时加入了个体和时间固定效应之后的总体和分类基础设施回归结果。此外,本文在确定使用固定效应面板数据模型前均进行并且通过了F检验和Hausman检验,即拒绝了使用混合效应模型和随机效应模型的原假设,充分说明了使用固定效应面板数据模型的科学性与合理性。限于篇幅,不再赘述这两个检验的相关结果。

从基础设施综合发展水平来看,在加入个体固定效应之后,列1中totalinf系数为0.163 7,且在1%的水平下通过了显著性检验,意味着东道国综合基础设施发展水平越高,对中国OFDI的吸引力就越强。同时加入个体和时间固定效应后,列3中totalinf系数为0.102 0,且在1%的水平下显著,说明东道国基础设施对中国OFDI的吸引力同样存在,仅在考虑了时间变化效应之后系数有所减小。

从分类基础设施发展水平来看,列2中trinf系数为正但不显著,说明良好的交通基础设施能够通过降低运输成本拉动外资,只是这种拉动作用尚不显著。[19]eninf系数为负且没有通过显著性检验,说明沿线国家能源基础设施对中国OFDI的影响不明显。teinf系数为1.623 9且通过了1%水平下的显著性检验,意味着“一带一路”沿线国家通信基础设施显著促进了中国OFDI的流入。在同时加入了时间和个体固定效应之后,列4中,trinf和eninf系数同样不显著,teinf系数为0.768 0,且在5%的水平下通过显著性检验,说明沿线国家交通和能源基础设施建设对吸引OFDI的作用不显著。

控制变量方面,ln cemp系数在各列中均为正但不显著,说明第三国贸易潜力有利于东道国吸引中国OFDI,只是这种促进作用尚不明显;ln expc系数均显著为正,说明出口对OFDI具有拉动作用,也验证了中国OFDI存在贸易导向特征的结论[10];ln gdp和ln labor系数在列1和列2中均显著为正,在列3和列4中显著性消失,意味着东道国市场规模和劳动力成本都有利于中国OFDI流入,但在同时考虑时间和个体固定效应之后这种促进作用不再显著。

综上所述,“一带一路”沿线国家基础设施综合发展水平显著促进了中国OFDI流入。这一结论与崔岩等[32]、赵赛[33]的研究结论一致,即沿线国家综合基础设施改善能够通过降低投资过程中的各种成本和风险拉动中国OFDI。这也充分证明基础设施联通是贸易和投资畅通的前提,对于拉动投资和促进经济增长都有显著的作用。在分类基础设施中,只有通信基础设施显著促进了沿线全体国家吸引中国OFDI,说明“一带一路”沿线国家基础设施对中国OFDI的吸引作用主要体现在通信基础设施上。作为新基建的通信基础设施能够完全消除地理距离带来的“隔离”,实现信息的自由传递,进而降低直接投资的成本。随着跨国公司海外投资设厂数量的增加,东道国良好的通信基础设施能够降低母公司和海外子公司之间的沟通成本。因此跨国公司进行投资区位选择时往往偏好通信基础设施水平较高的国家。 尽管良好的交通基础设施能够通过降低运输成本拉动外资,但是由于“一带一路”沿线国家交通基础设施发展差距较大,导致这种拉动作用整体尚不显著。[19]此外,沿线国家能源基础设施对中国OFDI的影响不明显,这与少数关于能源基础设施对直接投资影响的文章所得到的结论一致。[3,34]说明能源基础设施不是影响东道国吸引中国OFDI的主要因素。

(二)空间计量模型实证分析

1.空间自相关检验

全局莫兰指数(Global Moran's I)主要用于描述直接投资在空间上的相关程度。表5分别展示了地理、邻接和经济空间权重矩阵下的全局莫兰检验结果。Global Moran's I指数在三种空间权重矩阵下整体显著为正,说明中国对该地区的OFDI呈现出较强的空间正相关特性,且呈现出“高高-低低(High—Low, HL)”集聚现象,即获得中国OFDI水平相近的国家相互集聚。

2.“一带一路”国家基础设施对中国OFDI影响的SDM模型实证分析

表6为三种不同空间权重矩阵下“一带一路”沿线国家基础设施对中国OFDI流入影响的SDM模型回归结果。三种权重矩阵下的模型适用性检验均说明SDM模型在本文中的合理性。与表4中非空间视角下的回归结果相比,核心解释变量系数正负号相同,且显著性不变,说明模型设计比较合理且回归结果稳健。

LeSage[35]的研究指出,基礎设施的空间滞后项中包含了反馈效应,即基础设施在影响邻近国家OFDI时会反馈到本地区,导致解释变量滞后项系数不能反映最真实的基础设施空间溢出效应。因此,本文借鉴LeSage[35]和Elhorst[36]的研究所采用的偏微分方程法,去除反馈效应,并将总效应分解为直接效应和间接效应,结果如表7所示。其中,直接效应反映东道国基础设施发展水平对本国OFDI流入的影响,间接效应准确地测度邻近国家基础设施发展水平对本国OFDI流入的影响,也叫空间溢出效应,这也是当前测度空间溢出效应的主流做法。若间接效应系数为正,说明相邻国家较高的基础设施发展水平能够将本国的技术和信息扩散到落后国家,从而促进东道国吸引中国的OFDI;若间接效应系数为负,说明周边国家良好的基础设施会虹吸落后国家的要素和人员,从而挤出中国在东道国的OFDI。

表7显示了基于 “一带一路”沿线国家基础设施对中国OFDI影响的直接效应和间接效应。在直接效应方面,三种空间权重矩阵下,

totalinf系数分别为0.112 0、0.141 3和0.128 9,且都在1%的水平下通过了显著性检验,意味着“一带一路”沿线国家基础设施综合发展指数能促进中国在该地区的OFDI增长,说明在空间视角下,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资仍然具有基础设施偏好。分类基础设施中,通信基础设施显著促进了中国OFDI流入,而交通和能源基础设施的作用不显著,这一结论与不考虑空间效应的面板数据模型回归结论相同。三种空间权重矩阵下,teinf直接效应系数分别为0.988 8、1.239 4和1.134 8,且通过了1%水平下的显著性检验,说明考虑空间效应之后,通信基础设施对中国OFDI的促进作用依然显著。

在间接效应方面,totalinf系数在三种空间权重矩阵下的系数分别为0.159 7和0.089 0和0.106 1,且均通过了显著性检验,意味着相邻国家更完善的基础设施会增加流入东道国的中国OFDI,即存在正的空间溢出效应。这与Wang等[37]的研究结论一致,即经济发展水平较高的国家总是通过发达的综合基础设施将本国的技术和信息等向外扩散,辐射和带动周边国家经济发展,降低企业在这些国家投资的成本,最终促进投资增长。trinf的间接效应系数在三种空间权重矩阵下分别为0.488 6、0.576 4和0.590 8,说明邻近国家交通基础设施发展水平越高越有利于东道国吸引来自中国的OFDI,因此表现出正向的空间溢出效应。此外,这种正向的溢出效应在地理空间权重矩阵之下显著,在邻接权重矩阵和经济空间权重矩阵下不显著,说明国家间地理上的邻近产生的交通基础设施的空间溢出效应比简单的相邻关系和经济联系产生的空间溢出效应更显著。

在三种空间权重矩阵下,eninf间接效应系数均为负,且在地理空间权重矩阵下显著,意味着相邻国家完善的能源基础设施会挤出流入东道国的中国OFDI,且相比于简单的相邻关系和经济往来,国家间地理上的邻近产生的空间溢出效应更显著。尽管能源基础设施对中国OFDI的直接效应不显著,但空间溢出效应却显著为负,说明能源基础设施作为国家间最基本的发展要素,其本身并不足以吸引外资,但邻近国家更完善的能源基础设施却能够抢夺流入东道国的中国OFDI。teinf的间接效应系数在三种空间权重矩阵下分别为2.128 5、1.392 3和1.105 1,且都通过了显著性检验,意味着相邻国家完善的通信基础设施能够促进中国OFDI流入东道国,即通信基础设施存在正向的空间溢出效应。

综上,三种空间权重矩阵下基础设施对中国OFDI的直接效应系数与不考虑空间效应的面板模型相比,回归系数的正负号一致,但显著性增强,说明基础设施对中国OFDI的直接影响比较稳定且在考虑空间效应时更加显著。此外,在三种空间权重矩阵下,trinf、eninf和teinf系数符号相同,但在地理空间权重矩阵下trinf、eninf和teinf均存在显著的空间溢出效应;而在邻接权重矩阵和经济空间权重矩阵下只有teinf显著,说明经济因素、简单的相邻关系和地理因素对基础设施溢出效应的影响结论相同,且各类基础设施的空间溢出效应在地理距离因素下最显著。

(三)国家收入水平异质性分析

有学者从国家收入水平角度切入,探究基础设施对直接投资的影响,结果都证实了不同收入水平国家基础设施吸引外资的方式有所不同。[10,33]本文在进行沿线国家基础设施发展现状分析时也发现了各国间巨大的收入水平差距,因此有必要进一步讨论空间视角下“一带一路”沿线国家基础设施对中国OFDI流入的收入水平异质性影响。表8为基于距离空间权重矩阵下高中低三种收入水平国家基础设施对中国OFDI影响的SDM模型效应分解结果。

在直接效应方面,高收入水平国家的trinf系数为负且不显著,意味着交通基础设施对高收入水平国家吸引中国OFDI的作用不大;eninf系数为-0.432 5并在10%的水平下通过了显著性检验,说明能源基础设施发展水平制约了高收入水平国家吸引中国OFDI;teinf系数为2.184 4并在1%水平下高度显著,说明高收入水平国家完善的通信基础设施促进了中国OFDI流入。中等收入水平国家的trinf和eninf系数均不显著,说明交通和能源基础设施对中国OFDI的作用不显著;teinf系数为2.133 8且显著,说明通信基础设施的普及有利于中等收入国家吸引中国OFDI。低收入水平国家的交通、能源和通信基础设施系数均为正,但只有交通基础设施通过了显著性检验,说明低收入水平国家较低的交通基础设施发展水平反而吸引了中国OFDI进入,能源和通信基础设施的促进作用不显著。

交通基础设施对中国OFDI的吸引作用在低收入水平国家显著,在中、高收入水平国家不明显。这可能是由于中、高收入水平国家便利的交通基础设施吸引了大量外资涌入,其中包括发达国家成熟的跨国公司,市场竞争较激烈,中国企业进入难度大;而低收入水平国家交通基础设施落后,对发达国家吸引力不大,中国企业进入难度小且竞争小,因此较低的交通基础设施发展水平反而促进了中国OFDI流入。能源基础设施发展水平制约了高收入水平国家吸引中国OFDI。这可能是由于“一带一路”沿线高收入水平国家主要分布在中东欧地区,这些国家高昂的能源价格使企业在该地区的投资成本增加,因此阻碍了中国OFDI流入。通信基础设施是中等收入和高收入水平国家吸引中国OFDI的有效因素,却没有显著促进低收入水平国家吸引中国的投资。这可能是因为通信基础设施属于“新基建”项目,建立在能源和交通基础设施发展基础上,科技含量更高;而低收入水平国家由于无法满足这些条件,所以通信基础设施发展水平也不高,无法促进中国OFDI流入。

在间接效应方面,不同收入水平国家基础设施的空间溢出效应不同。高收入水平国家trinf系数为0.671 6且在1%的水平下显著,而eninf和teinf的系数均不显著,说明高收入水平国家基础设施的空间溢出效应以交通基础设施为主,且溢出效应为正。中等收入水平國家trinf系数为-0.184 1,并且通过显著性检验,而eninf和teinf系数也都不显著,说明中等收入水平国家基础设施的空间溢出同样以交通基础设施为主,但溢出效应为负。低收入水平国家eninf系数为-1.060 0且通过显著性检验,而trinf和teinf系数也都不显著,说明低收入水平国家基础设施的空间溢出以能源基础设施为主,且溢出效应为负。

综上,基础设施在高收入水平国家以正的空间溢出效应为主,而在中等收入和低收入水平国家则是负的空间溢出效应明显,说明高收入水平国家间基础设施通过互补作用促进了中国OFDI流入,而中等收入水平和低收入水平国家对中国OFDI的竞争比较激烈,更好的基础设施成为吸引中国OFDI的竞争优势。高收入水平国家基础设施正的空间溢出效应表现在交通行业。尽管高收入水平国家普遍完善的交通网络并不能成为吸引外商直接投资的区位优势,但区域内各个高收入水平国家被完善的交通基础设施通过网络特性连接成片,利于地区间要素流动和知识传播,从而促进外资流入。因此,在高收入水平国家中,相邻国家完善的基础设施反而能够帮助东道国吸引更多中国OFDI,从而表现出正的空间溢出效应。中等收入水平国家和低收入水平国家基础设施负的空间溢出效应分别表现在交通和能源基础设施上。在中等收入和低收入水平国家,基础设施发展水平较低,经济建设和基础设施发展主要依赖外资,因此对中国OFDI的竞争较大,表现出负的空间溢出。低收入水平国家交通基础设施发展水平较低,无法成为国家间竞争中国OFDI的因素,吸引中国OFDI主要通过丰富的能源供给和电力供应,因此,低收入水平国家主要通过能源基础设施竞争中国OFDI,即能源基础设施表现出负的空间溢出效应;中等收入水平国家交通基础设施发展水平相较于低收入水平国家更加完善,成为国家间竞争中国OFDI的主要手段,因此,中等收入水平国家交通基础设施空间溢出效应为负。

六、结论与建议

本文使用UC模型对“一带一路”沿线45个样本国家基础设施综合发展指数以及分类的交通、能源和通信基础设施发展指数进行测算,运用固定效应面板数据模型和空间杜宾模型实证考察沿线国家基础设施对中国OFDI的影响。主要结论如下:第一,“一带一路”沿线国家间基础设施发展水平差距较大,且这种差距还在不断扩大;第二,中国对“一带一路”沿线全体国家的OFDI具有基础设施偏好,且通信基础设施对OFDI的促进作用与国家间的收入水平成正比,交通基础设施对OFDI的促进作用与国家间的收入水平成反比;第三,基础设施总体上存在正的空间溢出效应,在高收入水平国家中,这种空间溢出效应为正,而在中低收入水平国家则为负。根据研究结论,本文提出以下几点建议。

首先,建议中国企业在对外直接投资过程中应重视基础设施因素,认真考察不同收入水平国家基础设施发展现状;同时,根据自身需要选择拥有相对基础设施发展优势的国家进行投资,避免盲目跟风扎堆投资。对于高收入和中等收入水平国家,可以选择电子信息和商务服务这类对通信基础设施发展水平要求较高的行业进行投资;对于低收入水平国家,可以利用交通基础设施的显著促进作用,结合中国充足的钢铁和水泥等资源,进一步在交通基础设施行业进行投资,这样既能避免中高收入水平国家激烈的市场竞争,也能占据低收入水平国家中的先入者优势,获得有利的准入政策,选择最有潜力的投资对象。

其次,一些低收入水平国家本身资金和技术不足,基础设施发展水平长期得不到提升,与中高收入水平国家的差距越来越大。这不仅不利于该国吸引外资,也不利于“一带一路”的基础设施联通和贸易投资潜力充分释放。建议政府应该积极寻求与丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、中国—东盟海上合作基金和上海合作组织银联体等金融机构或专业平台的合作与支持。这些专业的机构通过制定合适的发展规划,可以大大降低东道国基础设施建设的试错成本,帮助投资项目顺利实施,有效提高基础设施水平。同时,这些金融平台能够为东道国提供诸如贷款、担保以及股权投资等形式的帮助,能够缓解东道国的债务负担,提高吸引中国OFDI的能力。

最后,由于基础设施集聚产生空间溢出效应,各国可以构建区域协同机制,在制定本国基础设施建设发展规划的同时关注相邻国家基础设施发展重点和政策,彼此互通有无,推动国家间基础设施发展由“平均化”向“集聚化”转变,提高基础设施一体化水平,从而促进中国OFDI流入。中低收入水平国家要特别注重通信基础设施的联通,激发通信基础设施的空间溢出效应。

注释:

① 世界银行(1994) 将基础设施定义为包括公用事业、公共工程和其他交通系统中的永久性工程建筑、设备和设施以及它们所提供的生产性服务。

② 世界银行在2020年根据世界各国2019年人均国民收入水平计算出高收入水平国家(GNI高于12535美元)、中等收入水平国家(GNI介于4046美元和12535美元之间)和低收入水平国家(GNI低于4046美元)的划分标准。“一带一路”国家中,高收入水平国家(12个)分别为:捷克、爱沙尼亚、克罗地亚、匈牙利、以色列、立陶宛、拉脱维亚、阿曼、波兰、沙特阿拉伯、斯洛伐克、斯洛文尼亚;中等收入水平国家(17个),分别为:阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、保加利亚、波黑、白俄罗斯、伊拉克、约旦、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、北马其顿、马来西亚、罗马尼亚、俄罗斯、泰国、土库曼斯坦、土耳其;低收入水平国家(16个),分别为:孟加拉国、埃及、印度尼西亚、印度、伊朗、吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡、缅甸、蒙古、巴基斯坦、菲律宾、塔吉克斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、叙利亚。

参考文献:

[1] Dunning J H. Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach[M]//Bertil Ohlin, Per-Ove Hesselborn, Per Magnus Wijkman. The International Allocation of Economic Activity. London:Palgrave Macmillan, 1977:395-418.

[2] Yamin M, Sinkovics R R. Infrastructure or Foreign Direct Investment?[J]. Journal of World Business, 2009,44(2):144-157.

[3] 潘素昆,杨雅琳.“一带一路”国家基础设施和中国对外直接投资区位选择[J].统计与决策,2020,36(10):133-138.

[4] Chen J, Liu Y, Liu W. Investment Facilitation and China's Outward Foreign Direct Investment Along the Belt and Road[J]. China Economic Review, 2020,61(1):101458.

[5] 李猛,于津平.东道国区位优势与中国对外直接投资的相关性研究——基于动态面板数据广义矩估计分析[J].世界经济研究,2011(6):63-67.

[6] 赵培阳,鲁志国.粤港澳大湾区信息基础设施对经济增长的空间溢出效应——基于空间计量和门槛效应的实证分析[J].经济问题探索,2021(8):65-81.

[7] Narula R, Dunning J H. Industrial Development, Globalization and Multinational Enterprises: New Realities for Developing Countries[J]. Oxford Development Studies, 2000,28(2):141-167.

[8] Dunning J H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions. [J]. Journal of International Business Studies, 1988,19(1):1-31.

[9] Saidi S, Mani V, Mefteh H. Dynamic Linkages Between Transport, Logistics, Foreign Direct Investment, and Economic Growth: Empirical Evidence from Developing Countries[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2020,141(1):277-293.

[10] 熊彬,王梦娇.基于空间视角的中国对“一带一路”沿线国家直接投资的影响因素研究[J].国际贸易问题,2018(2):102-112.

[11] 张鹏飞.基础设施建设对“一带一路”亚洲国家双边贸易影响研究:基于引力模型扩展的分析[J].世界经济研究,2018,6(6):70-82.

[12] Kaur M, Khatua A, Yadav S S. Infrastructure Development and FDI Inflow to Developing Economies: Evidence from India[J]. Thunderbird International Business Review, 2016,58(6):555-563.

[13] 秦炳濤,黄羽迪,任静.“一带一路”国家基础设施状况对我国OFDI的影响——基于面板门槛模型的研究[J].会计与经济研究,2019,5(5):95-111.

[14] Dehghan Shabani Z, Safaie S. Do Transport Infrastructure Spillovers Matter for Economic Growth? Evidence on Road and Railway Transport Infrastructure in Iranian Provinces[J]. Regional Science Policy & Practice, 2018,10(1):49-63.

[15] Grgic' J. Impact of Transport Infrastructure on Local Development in Dalmatia[J]. Regional Science Policy & Practice, 2020,13(3):527-558.

[16] Hirsch S. An International Trade and Investment Theory of the Firm[J]. Oxford Economic Papers, 1976,28(2):258-270.

[17] Hoang H H, Goujon M. Determinants of Intra-Region and Extra-Region Foreign Direct Investment Inflow in ASEAN: A Spatial Econometric Analysis[J]. Applied Spatial Analysis and Policy, 2018,12(4):965-982.

[18] 谢杰,刘任余.基于空间视角的中国对外直接投资的影响因素与贸易效应研究[J].国际贸易问题,2011(6):66-74.

[19] 马卫,曹小曙,黄晓燕,等.丝绸之路沿线交通基础设施空间经济溢出效应测度[J].经济地理,2018,38(3):21-29.

[20] 李天籽,王伟.网络基础设施的空间溢出效应比较研究[J].华东经济管理,2018,32(12):5-12.

[21] Brun J F. Has Distance Died? Evidence from a Panel Gravity Model[J]. The World Bank Economic Review. 2005,19(1):99-120.

[22] Donaubauer J, Meyer B E, Nunnenkamp P. A New Global Index of Infrastructure: Construction, Rankings and Applications[J]. The World Economy, 2016,39(2):236-259.

[23] 張学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012,3(3):60-77.

[24] 胡艳,朱文霞.交通基础设施的空间溢出效应——基于东中西部的区域比较[J].经济问题探索,2015(1):45-63.

[25] 周雯雯, 李小平,李菁.基础设施建设对全要素生产率的空间溢出效应——基于“一带一路”背景下271个地级市面板数据的研究[J].经济问题探索,2020(6):64-76.

[26] 崔百胜,杨晓勤.交通基础设施对区域经济增长的空间溢出效应[J].城市问题,2017(7):48-59.

[27] Kaufmann D, Kraay A, Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues1[J]. Hague journal on the rule of law, 2011,3(2):220-246.

[28] 屠年松,曹建辉.空间视角下中国在东盟OFDI的影响因素分析[J].投资研究,2019,38(4):125-136.

[29] Chou K H, Chen C H, Mai C C. The Impact of Third-country Effects and Economic Integration on China's Outward FDI[J]. Economic Modelling, 2011,28(5):2154-2163.

[30] 徐炜锋,阮青松,李永.地理空间视角下跨境基础设施投资区位选择——以“一带一路”沿线国家为例[J].经济问题探索,2020,4(4):117-130.

[31] 马述忠,刘梦恒.中国在“一带一路”沿线国家OFDI的第三国效应研究:基于空间计量方法[J].国际贸易问题,2016(7):72-83.

[32] 崔岩,于津平.“一带一路”国家基础设施质量与中国对外直接投资——基于面板门槛模型的研究[J].世界经济与政治论坛,2017(5):135-152.

[33] 赵赛.基于空间视角的东道国基础设施水平对中国OFDI的影响研究——基于“一带一路”沿线64个国家的实证分析[J]. 经济问题探索,2021(4):168-180.

[34] 姜慧,孙玉琴.中国OFDI、东道国基础设施建设与双边经济增长——基于“一带一路”东道国制度的视角[J].经济理论与经济管理,2018(12):84-97.

[35] LeSage J P. An Introduction to Spatial Econometrics[J]. Revue D'éonomie Industrielle, 2008,123(3):19-44.

[36] Elhorst J P. Matlab Software for Spatial Panels[J]. International Regional Science Review, 2012,37(3):389-405.

[37] Wang C, Lim M K, Zhang X Y, et al. Railway and Road Infrastructure in the Belt and Road Initiative Countries: Estimating the Impact of Transport Infrastructure on Economic Growth[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2020,134:288-307.

责任编辑:曲 红

An Empirical Study on the Impact of Infrastructure in the Countries along

the "Belt and Road" on China's OFDI Inflows

LI Jian, XIE Yuyang, JIANG Bao

(School of Economics, Ocean University of China, Qingdao 266100, Shandong, China )

Abstract: The infrastructure of host countries is an important factor that affects FDI. However, the infrastructure level of the countries along the "Belt and Road" is uneven, which has a direct impact on Chinese enterprises' OFDI in the process of "going global". In this paper, the unobservable components model (UCM) is used to measure the transportation, energy, communication and overall infrastructure development index of host countries, and the panel and the spatial Durbin models are constructed to empirically test the direct and spatial spillover effect of the infrastructure in the countries along the "Belt and Road" on China's OFDI. The results reveal that China's OFDI on the "Belt and Road" has an overall preference for infrastructure, indicating the fundamental role of "connectivity of infrastructure" in stimulating investment. In addition, the spatial spillover effect of infrastructure is significant, and the infrastructure, transportation, and communication of neighboring countries can make China's OFDI flow into the host country through the diffusion effect, which highlights the necessity of "policy communication" between countries. There are significant differences in the impact of infrastructure on direct investment among countries with different income levels, indicating that different countries have different focuses of infrastructure construction. Finally, from the perspectives of enterprises, host countries and the Chinese government, this paper respectively puts forward policy suggestions for improving the level of infrastructure connectivity along the "Belt and Road" and promoting China's OFDI.

Key words: OFDI; infrastructure; unobservable component model (UCM); spatial spillover effects;the "Belt and Road"

英文編校:马志强