社会工作促进易地搬迁村民社区参与的转化机制

魏玺昊 王寒温 许艳萍 徐选国

摘 要:易地搬迁推进中,村民面临适应困难、家园重建等社区问题。参与对搬迁村民的自我调适和社区融入尤为重要,促进村民参与成为社会工作服务的题中之义。文章基于参与的理论视角,借助云南省苗村的社会工作专业实践,以期呈现易地搬迁中社会工作促进村民从象征性参与到伙伴关系的转化机制,以及社会工作促进机制生成的实践逻辑和专业行动。研究发现,服务团队通过反思、沟通以及挖掘在地文化符号等社会工作专业行动,彰显出注重价值理性、聚焦主体需求和尊崇在地文化的实践逻辑。这衍生出参与空间释放、参与意愿增强和参与能力提升三重机制,在上述机制的促动作用下,村民实现参与状态转化。基于上述分析,文章进一步强调,面向不确定的实践情境和高质量发展的时代任务,机制分析可以成为社会工作应对复杂的实践问题并证明自身成效的路径之一。

关键词:易地搬迁;社区参与;社会工作;发生机制

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:2096–7640(2023)02-0074-11

一、問题提出

迁徙是满足人民美好生活需求的策略之一。“十三五”时期,国家将生存环境差、不具备发展条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区,并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道,帮助搬迁人口满足发展需求。这项现代化工程在推进过程中对搬迁村民的生活方式、行为习惯、交往策略等都产生显著影响。在经历环境变迁时,村民自身生存发展的条件虽日益改善,但也产生适应困难、家园重建等社区创伤。

在政策支持和专业服务技术的支撑下,社会工作专业力量持续介入易地搬迁地区,协助解决个体和社区问题。无论对搬迁村民和社区,还是对社会工作而言,参与都具有重要价值。对搬迁村民来说,参与尤为重要[1-2],良好的参与有利于他们适应和融入全新的生活环境,促进集体团结和意义的创造。[3-4]因此,易地搬迁地区,社会工作干预过程的核心聚焦点之一是加强服务对象的参与。对社会工作而言,参与既是服务的基本原则,可以保证项目实施的成效、可接受性、可持续性,以及更公平的利益分配[5-6],也是社会工作价值观的衍生要求,可以尊重服务对象自我定义、自我决定的民主权利。[6-7]稍显遗憾的是,既往关于社会工作和参与的研究着重分析如何促进社会工作参与不同领域的服务,而非将参与作为一个实体,研究社会工作促进服务对象参与何以可能。参与本身在整个社会工作界并没有得到应有的重视。[8]基于此,本研究以参与的概念及其相关研究为理论基础,以云南省易地搬迁村落开展的社会工作专业服务为案例,呈现村民不同参与状态的实践表征和现实影响、村民参与状态转化的发生机制以及社会工作促成机制生成的实践行动。

从更深层次来看,易地搬迁导致的问题衍生于社会转型背景下,地方文化脱离其最初的孕育环境后,原始地方文化符号与全新生产生活环境的脱嵌。[9]比如,少数民族同胞在迁出山林村落,在半工业化的社会环境中,其语言、生产生活用具以及民族传统文化并不能维持自身的生存发展或沟通交流,造成很多搬迁村民迁回原处。这种不匹配性不仅表现在易地搬迁中,在全面展开的乡村振兴[10]以及更为长远的农业农村现代化中[11],也将继续存在。因此,从更为宽泛的意义上讲,研究将从参与的角度,探究地方文化与社会转型的碰撞[12]所带来的个体和社区问题的出路,以期为现有研究提供借鉴。

二、理论基础与分析框架

本研究聚焦于参与,并以参与及其相关研究为理论基础展开分析。参与并非一个整体性、含糊不清的概念,而是包含多个层级,它概括了实践中主体的不同参与状态。而参与的相关研究也澄清了主体参与状态转化的发生机制以及促动机制产生的实践逻辑。

(一) 参与的实践表征

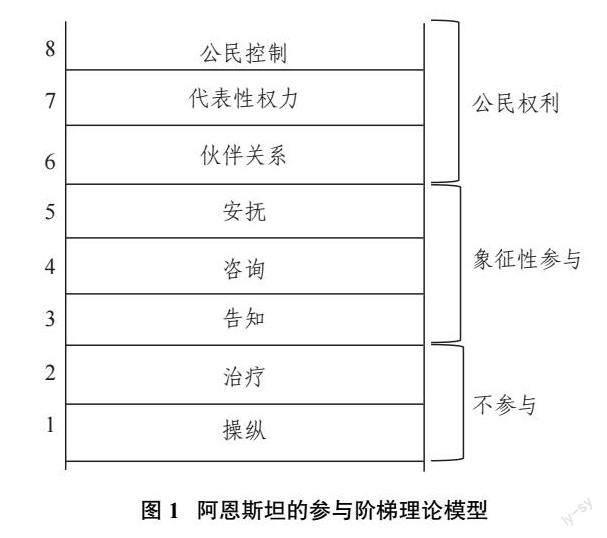

在《公民参与的阶梯》一文中,阿恩斯坦提出了一个较有影响力的参与分类框架。她将参与分为三大类、八小类,分别为不参与(操纵和治疗)、象征性参与(告知、咨询和安抚)和公民权利(伙伴关系、授权和公民控制)。[7]阿恩斯坦意在用参与的阶梯阐明公民和公共机构相互作用的不同方式,这关乎公民福祉和现代社区规划,特别是对于黑人社区和贫困地区而言。该框架具体解释如下:(1) 不参与,服务提供者带着“病理学”的观点来教育和治疗参与者,这并非真正的参与;(2) 象征性参与,参与者拥有提出建议的权利,至于其观点是否被需要和采纳,则由服务提供者决定。这是一种单向的交流,并没有提供参与者和服务提供者商讨的平台;(3) 公民权利,这一类参与又有两层含义:对于伙伴关系而言是指参与者与服务提供者共同设计服务,彼此的意见能够得到很好的平衡,对于授权以及公民控制而言是指服务提供者这个中间主体弱化或者并不存在,公民利用权力机构的资源自行规划和发展。

此后,国内外学者发展了阿恩斯坦参与的阶梯模型。1988年,康纳指出,阿恩斯坦参与阶梯模型适用范围有限,阶梯之间的关联较弱,递进性差。他提出一个新的参与阶梯,自下而上依次为教育、信息反馈、咨询、联合设计、调解协商、诉讼以及预防。[13]希基和基平将阿恩斯坦的八级参与阶梯简化为四级:信息/解释、咨询、合作和用户控制。“信息/解释”和“咨询”代表消费主义方法,决策权没有转移给参与者,而“伙伴关系”和“用户控制”反映了一种民主化的方法,将权力从服务提供者转移给参与者。[14]从国内研究来看,何雪松、侯秋宇与阿恩斯坦的参与阶梯模型展开了对话,构建了八个层次的“本土居民参与阶梯”,包括旁观、被需求、尝试入场、被接纳、走进“圈内”、自立、主导、平衡。[15]两位学者的研究初衷源于以下认识:阿恩斯坦的参与阶梯模型聚焦于对活动的控制权,但参与不同于、更不等于权力赋予。若是聚焦于居民与基层政府的互动关系层面,参与阶梯模型的研究可以避免走入权力的误区,更准确地呈现参与状态。

综合上述分析来看,阿恩斯坦和希基、基平的分类框架并没有本质的区别,他们的分类框架共同强调服务提供者和公民之间的权力分配,只是阿恩斯坦的分类框架更为细致,更能呈现实践中多样的参与类别。康纳主要从适用范围出发挑战阿恩斯坦的模型,通过解读他的参与阶梯,确实能窥见这种模型所具有的一般化属性,但就服务团队所服务的地区而言,阿恩斯坦模型的适用环境与本研究的联结感更强。基于主体间的关系,何雪松、侯秋宇对参与阶梯模型进行了本土化尝试,但该研究的主体是政府与居民。在社会工作服务中,政府是一种抽象性的存在,它对于服务的影响更多是一种方向的把控,具体的实践内容和关系形态是由社会工作者和服务对象所形塑的,阿恩斯坦聚焦的主体与本研究具有一致性。而且,从霍布斯、马克思、韦伯等社会学家的研究来看,权力在本质上就是一种关系性的表述。[16]因此,阿恩斯坦的参与阶梯模型与本研究更为契合。综合以上考虑,本研究将阿恩斯坦的参与阶梯作为现实表征的分析框架(见图1),聚焦于从象征性参与到伙伴关系的转化过程。

(二) 参与状态转化的发生机制

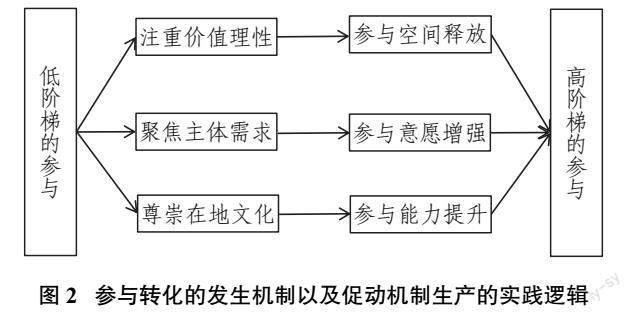

维巴等学者在探讨公民参与的发生机制时提及,公民没有参与的原因大体有三个,包括“没能力”“不愿意”“没人叫”。[17]这一观点得到多数学者的引用。陈福平[18]与龚文娟[19]将其转述为参与能力、参与意愿与参与空间,用以分析促动参与的发生机制,上述研究显示,三个机制具有显著的解释力。由此,当行动者从低参与阶梯向高参与阶梯转化时,其发生机制包括参与能力提升、参与意愿增强、参与空间释放三个方面。

1.参与能力提升

参与是一种面向实践的行动[20],包括行动者的理解、判断、决策、规划、行动等一系列相关联的行为,此过程中,行动者具有形塑实践形态的影响力。[19]对于参与能力而言,有研究将其操作化为教育程度和收入水平[18],也有研究将其等同于行动者所具有的资源,比如信息和知识。[17]对比来看,后者是一个更具包容性的概念。因此,參与能力是指,在实践之中对实践形态产生影响的行动者的知识、收入、信息、技能等资源。行动者能力的提升会促使其从弱参与状态向强参与状态转化。

2. 参与意愿增强

从行动者的角度来讲,参与既是一种实践活动,也是自我选择的活动。在参与中,参与意愿的强弱会构建不同的参与状态。参与意愿强弱体现在参与者的责任感、能量和投入度的高低上。在高参与意愿之中,行动者积极参与且程度显著,他们为自己的行动提供支持,主动完善计划与活动,并且直接面向自身的实践,而非面向代表者或者带领者。[21]在这种情况下,高参与意愿促进行动者摆脱对合作者的依赖,甚至可以帮助自身识别到是否被代表、被领导、被压迫。这使得行动者始终保持着对实践活动积极主动的态度,这样一种参与状态也有助于塑造参与行动的性质和品质。

3. 参与空间释放

对参与者来说,需要其参与能力和参与意愿。对实践活动的发起者而言,需要其主动动员参与者,释放更多、更充分的参与空间。这一空间可能是一种概念性的空间,也可能是一种实质性的空间。从概念上讲,参与空间提供了一个人们的声音可以被听到的话语舞台。当需要通过对话和辩论来达成对于问题的理解和共识时,它们就会发展起来。[22]在实质意义上,它是指一个现实的空间,让人们聚在一起进行讨论,或者为人们的实践活动提供场所。比如,在绿色社区建设中,政策规划所落地的社区场所以及为了政策执行开会研讨的会议室是一种现实空间。而为了政策更好地落地实行,政府和街道所规定的、提供给居民发声的机会则是一种概念性的空间。一般而言,先有概念性的参与空间,才有现实的参与空间,且前者更为重要。

(三) 促进机制生成的实践逻辑

上述三个机制并非自动出现的,它源于实践者的行动,这些行动必须体现出既定的实践逻辑。针对促进公民参与状态转化的发生机制,胡康认为,社会网络能够提供资源使行动者“有能力”参与,培育社会信任使行动者“愿意”参与及存在动员者使行动者“被人叫去”参与。[17]这一观点提供了很好的启发,但对于社会工作专业服务中的参与而言,也存在值得讨论和发展的空间。

1.尊崇在地文化是使行动者“有能力”参与的实践逻辑

提供资源是一种由外向内输入的过程,这需要社会工作服务具备较丰富的资源和较高的组织动员能力。但是,社会工作机构和服务项目的资源有限,甚至面临资源不足的困境[23],这直接影响到社会工作的组织和动员能力。因此,若是转变思路,将资源的外部输入变为由内而外的彰显过程,可以起到同样的效果。这是指,社会工作服务尊崇在地文化,服务设计以搬迁村民所具有的知识、信息和技能为依托,给予村民施展才能的空间,如此一来,社会工作服务中天然地具有极为丰富的资源。

2. 聚焦主体需求是使行动者“有意愿”参与的实践逻辑

由信任而参与等同于因认同而参与。[24]有研究指出,行动者认同参与的回报,相信参与可以满足自身需求;也认同普遍性互惠规范,相信参与可以实现社区或社会成员的公共利益。由此认同出发,行动者会产生积极的参与行为。但是,对于易地搬迁社区而言,搬迁初期村民尚未形成稳固的社区团结和共同体意识。这需要社会工作服务进行建构和培育,暂不能成为社会工作服务促进村民参与的抓手。因此,若是以村民的需求为中心[25],阐明参与中的个人收获,比如,物质上的获得、精神上的快乐以及个人知识和能力的增长[20],也可以起到促动村民参与的效果。

3.注重价值理性是使行动者“被人叫去”参与的实践逻辑

动员行动者参与,其实质是实践发起者主动让渡参与空间。这体现了实践发起者承认行动者的个人能力和权力[26],并拒斥不对等的权力关系。行动者对权力意识和不平等关系的感知,需要依托自身所具有的道德情感。[27]在社会工作领域,这种道德情感体现为社会工作者所持有的价值理性。价值理性关乎社会工作者对于服务关系和服务对象的信念和看法,它帮助社会工作者蒸馏和提取与服务对象之间的关系信息,关注自身是否有主导和领导的倾向,通过邀请、鼓励、支持等技巧激发服务对象的个人潜能,并通过彰显资源、调动参与意愿等方式实现参与者的赋权。

对于社会工作而言,价值理性贯穿整个服务过程,需求聚焦和服务设计在价值理性的支撑下开展。因此,社会工作服务促动参与的实践逻辑依次体现为注重价值理性、聚焦主体需求、尊崇在地文化。至此,本文详细阐述了参与转化的发生机制以及促动机制生成的实践逻辑(见图2)。但社会工作通过何种专业行动彰显出实践逻辑,并进一步促动上述机制的生成依然有待呈现。本研究将以云南省苗村的社会工作服务为案例进行详细解读。

2019年,笔者与服务团队其他成员前往云南省苗村开展社会工作专业服务。苗村是一个易地搬迁示范点,苗村移民全部为苗族同胞。团队成员深知参与对搬迁村民的重要性,因此在服务过程中特别注重其参与情况,并将阿恩斯坦的参与阶梯模型作为评估搬迁村民达到良好参与状态的标准。总体来说,服务团队与搬迁村民经历了从象征性参与(告知、咨询和安抚)到公民权利中伙伴关系的发展过程。本文所使用的资料部分为服务中的案例记录,部分通过访谈获得。

三、从象征性参与到伙伴关系:搬迁村民社区参与的行动转向

(一) 象征性参与:初阶的社区参与行动

1. 压力:入户调研阶段的意外感受

服务团队在入住苗村后,首先进行入户调研,以了解社区的基本情况、存在的资源以及村民们的需求,从而为服务设计提供借鉴和参考。调研为期半个月,调研问题涉及村民的家庭人口、收入、搬迁适应情况等。而村民们问服务团队最多的问题是,“你们是来干嘛的”。面对这一问题,服务团队只能给出一些比较抽象的回答,比如,“我们来开展服务”;再比如,“我们是看大家有什么需要,帮大家做点东西”。在给出这些回答后,从村民们仍然略显疑惑的表情和迟疑的回应可以看出,他们对于服务团队此行的目的依然不清楚。此外,服务团队入住苗村已将近一个月,却没有任何服务产出,服务团队无形之中感到一种来自服务支持方的压力。

2. 举办活动:应对压力的行动方案

面对这些压力,服务团队意识到,需要用一场服务活动来展示社会工作的服务方式,将一种村民没有听过的、很抽象的社会工作者的形象具体化。根据既往经验,社会工作服务活动不仅可以解决服务对象存在的问题、满足其需求,还可以使服务对象了解社会工作的服务内容,从而让他们明白“原来你们是做这个的”。此外,这一场活动也可以让服务支持方看到服务团队正在开展的工作,起到交代的作用。服务团队一致赞同这一应对压力的行动方案,顺着这一思路,团队做了两项工作。

(1) 需求聚焦。如果简单、随意做一场活动,会显得生硬且没有价值。这时,服务团队开始从村民的需求中寻找活动的方向。

调研期间,服务团队每天都会对一整天的调研资料进行分析和整合,以发现服务的介入空间,或者为第二天的调研提供思路和方向。调研结束后,服务团队在整理之前的资料时发现,苗村主要存在两类服务需求:文化传承的需求和文化娱乐的需求。对于前者,苗族文化的传承存在断层问题,25岁及以下的年轻男女很少了解本民族的文化。但村民认为,苗族文化很重要,它可以使自己具有身份认同感。对于后者,虽然村民的收入在逐步提高,但易地搬迁后,村民的开支也日益增加,每个家庭除了依靠一个外出劳动力赚取生活成本外,留守在家的男性或女性需要依靠外出挖药、捡菌来保证家庭获得更多收入。日夜操劳使得苗族男女老少很少有娱乐休息时间,也很少有展现苗族舞蹈、芦笙表演等苗族文化的机会。不少苗族女性提到,她们也想跳舞,只是没有人将她们组织起来。服务团队通过梳理调研资料发现,村民文化传承、文化娱乐的需求是设计服务方案的立足点。

(2) 咨询、告知与安抚。当发现村民的需求、澄清服务设计的方向后,服务团队开始确定服务活动的细节。调研结束后,即将迎来七夕佳节。服务团队了解到传统节日向来是开展社会工作服务的契机之一,节日中的美好寓意能吸引更多的服务对象参与进来,加强彼此之间的凝聚力,这似乎既能展示我们的服务,又有益于社区团结。因此,服务团队初步商定,在七夕节当天举办第一次社区活动。

可服务团队需要考虑的问题是,七夕节是汉族特有的吗?苗族是否也有七夕节?如果七夕节仅仅是汉族的传统节日,就与苗族村民显得格格不入。为解开此疑惑,服务团队在搜索引擎上查阅了苗族“七夕节”的相关知识。资料显示,苗族并不过传统的“七夕节”,而是注重“立秋节”,这个节日也就是汉族的七夕节。因此,服务团队决定调整服务时间,将活动放在立秋节当天,而不是七夕节当天。活动名称定为“七夕暨立秋节游园会”,借此表达“苗汉一家亲”的美好场景。此时,服务团队认为服务设计是团队内部的任务,并没有意识到村民在服务设计中的重要意义。

在拟定上述细节后,服务团队以适合的游戏为主线搭建了活动流程,并将其修改为与立秋节相关的名称,比如,千古情缘对对碰,千里情缘一线牵。至此,服务团队大体完成了服务设计。后续,服务团队采取上门、张贴海报等方式告知村民参加活动的目的和时间,并邀请村民一家共同参与。在接受服务团队邀请的过程中,村民并未就服务活动进行过多询问,只是表达了有空便会去参加的意愿。

从村民的参与度来看,这是一种象征性参与,告知、咨询与安抚交替贯穿于服务活动设计的整个过程。告知是指,服务团队将服务设计告诉村民,以使他们清晰,而并不需要村民与服务团队进行意见交流。咨询是指,服务团队在设计服务过程中,了解村民的意见,但这些意见并不一定会被纳入服务设计之中。安抚是指,村民的些许意见被服务团队纳入服务设计之中,但是并没有主导整个服务过程。同时,虽然具有参与民族娱乐活动的丰富经历,但出于陌生感,村民并未就服务团队的服务设计提出任何意见。服务团队设计“七夕暨立秋节游园会”的过程正是象征性参与的体现。

3. 象征性参与的困境

本以为考虑到村民的需求,且利用节日的契机,服务团队便可以实现介绍、宣传、展示以及社区团结的目标,可现实情况并没有如服务团队所愿,并且产生了一系列的困境。首先,村民不能如约而至。在服务设计完成后,服务团队曾在社区公共设施张贴自行设计的海报,并且挨家挨户宣传。在活动开始前一个小時,服务团队再次入户告知活动开始的时间。但临近活动开始,只有零星几位村民来到活动现场,当初承诺参加活动的部分村民并未如约前来。其次,参加活动的村民数量少,活动氛围冷清。当天仅有5户家庭、10位村民参加活动,这导致当初所设想的宣传和展示的覆盖面极为有限。总体来看,第一次社区活动并没有实现既定目标。

从既有文献来看,服务困境的产生似乎隐含在象征性参与的方式中。伊扎克和约克提到:“我们发现强制或告知并不奏效,只有当服务对象彻底参与并在深化层面上接受服务过程时,我们的方法才能有效实现我们的目标。”[6]

(二) 迈向伙伴关系:深层的社区参与行动实践

1. 关怀:服务活动起点的转变

服务团队在入住苗村两个月后,即将迎来国庆节和中秋节。节日前几天,外出打工的村民陆续回到苗村。服务团队在和他们交流时发现,打工的村民主要从事铁路修建、小商品制造等工作,倍感疲惫。为了给劳累的苗族同胞创造一个放松的机会,在九月中旬,服务团队内部商讨,“双节”时,是否可以借助村民回家的契机,开展国庆社区活动?这一想法并非基于服务团队的兴趣,而是考虑到村民们的需求。在之前调研时,村民曾说,现在乡里乡亲聚少离多,很怀念之前在后村大家经常聊天碰面的时光。

带着上述疑问,服务团队开始入户调研,询问村民的意见。当服务团队把这些想法告诉所拜访的第一户家庭时,他们觉得“这确实是一个很好的放松的机会”,并且是一个“很好的为祖国献礼,与家人团聚,并且与村里人一起开心的活动”。服务团队隐约觉得这个想法有机会开展实施。在大约询问过20多户村民后,服务团队都获得了肯定的答案。当“是否开展国庆社区活动”这个问题解决后,服务团队制定了从活动设计到举办活动的时间表,并主动邀请村民一起完成活动设计。之所以采用合作设计的方式,出于两方面的考量:一方面,这是苗族同胞自己的活动,需要呈现出他们心目中理想的样子,而不是由服务团队决定;另一方面,服务团队具有组织和协调的知识和技能,当地村民具有各种才艺和技能,两个主体仅凭借任何一方都不能完成整个活动,需要分工合作进行,保证服务对象在活动设计中拥有一定的话语权,把彼此所拥有的技能和知识整合在一起。

2. 共同决定:服务活动的设计基调

(1) 探讨表演形式。有了活动方向后,服务团队和村民在社区公共场所或者村民家中通过围坐闲聊的方式一起思考以什么样的方式来开展这次社区活动。村民们犹犹豫豫,并没有给出明确的答案,只是谈及自己或者村里人具备一些唱歌、跳舞的才艺。服务团队的一名成员想到之前访谈时,村民曾说,苗族结婚很热闹,特别是晚上,有很多苗族兄弟姐妹来表演节目。这不正是一个促进大家交流的机会吗?同时,村民经常有歌舞表演的比赛和演出机会,这也符合苗家人巩固文化技能、展现苗族文化的需求。于是,这名成员提议:“我们可以举办一场歌舞表演晚会。”这立马得到了一个姐姐的回应,她认为这个主意很好。一是,白天大家都在忙田里的事情,并没有时间顾及于此;二是,她们也喜欢在晚上和大家聚在一起跳舞。服务团队在每家每户闲聊或访谈时都会对活动形式进行确认,在获得大家的认同后,最终敲定“苗族国庆社区晚会”这一活动形式。

接下来的问题是,这个晚会需要有哪些环节或者哪些节目?为了获得村民的意见,服务团队动员参与的村民是村长及“村长奶奶”①。两位老人德高望重,并熟知苗村的仪式性知识,与他们商量是对他们的尊重,也可以满足他们身份再生产的需求。在这种情况下,他们会积极投入,提供丰富的建议。同时,其他村民闲暇的时间不固定,很难聚在一起并提供更多的建议。依照之前苗族婚礼有的节目,两位老人积极表达了自己的看法,认为可以有舞蹈、歌曲、芦笙演奏等。至此,活动的表演形式确定下来。受这些节目的启发,服务团队发现节目中没有苗族故事的影子,因此便提议,是否可以将苗族故事改编成话剧进行表演。两位老人对此有些犹豫,因为部分苗语并没有对应的汉语,无法将其表达出来。面对这种情况,服务团队并没有再争取,因为服务团队并不了解苗族文化,对于表演形式的适恰性没有最终决定权。但是,两位老人随后提到,刚才的担心只涉及人物形象,并不影响整体的故事情节。最后,他们同意了服务团队的这一提议,并为我们挑选出一个苗族故事。两位老人在用汉语讲述了大体的故事情节后,主动与我们商讨是否合适。鉴于故事简短、操作性比较高、排练方便,时长也不会在晚会中显得突兀,服务团队认为这个完全可以纳入到我们的节目中来。

(2) 确定节目细节。上述工作完成后,服务团队进入晚会成员确定和排练环节。服务团队成员与苗族舞蹈队长以及其他一些掌握苗族文化知识的村民确定活动细节。首先,确定舞蹈类节目表演的成员。了解到新村有两支舞蹈队,服务团队便与两支舞蹈队的队长进行沟通。她们认为,将大家组织起来稍稍排练,并在表演当天为大家奉献一场精彩的演出并不是什么难事,因为经常跳这些舞蹈,已经对此烂熟于心,只需要把大家组织起来,排练一两晚,便可以登台演出了。同时,服务团队曾经组织过一位苗族姐姐教孩子跳现代舞和苗族舞蹈,因此,服务团队和几位舞蹈成员决定将孩子们的舞蹈也纳入晚会节目中。其次,确定苗族故事表演成员。这是一个关于小鸡和恶狼的童话故事,服务团队邀请苗村儿童进行表演,孩子们认识到表演是一个学习故事和展现才能的机会,因此积极报名参与。最后,确定歌曲表演的成员。在拜访村长奶奶的时候,她提到她可以用苗语演唱《我和我的祖国》,服务团队借此提出一个观点,服务团队的男生可以和“村长奶奶”一起表演苗汉双语的《我和我的祖国》。村长和“村长奶奶”双双同意了这个想法。在表演成员确定后,每个节目的组长带领组员在空闲时间自行排练。因为他们掌握表演的知识和协调表演成员关系的智慧,服务团队只是起到了解排练进度、鼓励大家的作用,同时也解决表演成员对于表演道具的需求。为了进一步激发大家排练的热情,服务团队还通过“大家一起过中秋”“献礼国庆”“加强大家的相互交流”“一起热闹”等话语激发村民投入的热情。聚少离多的村民对服务团队所传达的目标极为认同,在忙完农活后,部分村民排练到深夜。

3. 伙伴關系的积极效果

从整个服务实施的过程来看,服务团队与村民建立了伙伴关系,开展协同服务。从上述过程来看,服务团队采取上门询问的方式收集村民的意见,这看似是服务团队主导服务的过程,实则不然。因为在秋收时节,村民忙于庄稼收成,比较难聚集在一起进行集体讨论,需要服务团队挨家挨户开展交流。更为重要的原因在于,这种询问所得的意见并不再经由服务团队的考量和取舍,而是直接主导活动的开展进程和开展形式。服务团队也会提议,并征求村民的意见,由他们决定采纳与否。国庆晚会就在这种平等、尊重的伙伴关系中设计并实施。

从活动当天的现场情况和评估中的访谈来看,这次活动达成了既定目标,也得到了村民的一致好评,这体现在三个方面。第一,观众与表演者的参与率高,总人数达到50多人。活动氛围热烈,现场一片欢腾,有村民录像并发布“快手作品”。第二,村民认为这是一个独特的节日,他们有了与之前不一样的收获,这个假期既充实又轻松。第三,加强了村民之间的互动。排练节目、现场的表演和观众给予的掌声,都是村民积极互动的体现。这种互动既加深了他们之间的感情,强化了村民们之间的融洽关系,又起到构建社区团结的作用。

由伙伴关系建构到良好服务成效,这样一种因果关系似乎更加印证了之前的服务困境来自于搬迁村民的象征性参与。但是,我们也只能说两者之间存在相关性,并不确信这个答案。从两个案例及既有文献可以看出,两对对应关系的存在确实有理由让我们逐步摆脱象征性关系,向伙伴关系迈进。虽然不同参与阶梯与差别性服务效果之间也存在因果链条,但本研究无意于此,而只专注于如何从象征性参与迈向伙伴关系。

四、搬迁村民社区参与转向的发生机制与促动性行动

(一) 搬迁村民社区参与转向的发生机制

1. 拥抱价值理性,释放参与空间

从象征性参与的生成过程来看,服务团队更多是一种“为社会工作”的考虑,服务团队为了让村民了解社会工作,为了给支持方以交代,将服务活动作为一种工具,其意图是用活动效果宣传社会工作,并延续社会工作驻点服务的可能。在各方压力下,为尽快实现上述目标,服务团队愈发追求效率,村民的意见与需求成为服务团队设计服务活动的灵感来源,帮助服务团队拓展思路,而并非服务活动设计的主要依据。如此一来,村民的利益被效率所替代,社会工作专业价值被服务团队的集体权威所淹没,这也产生了一种隐形的不平等关系。活动设计并不十分依赖村民,村民获得的参与空间极为有限。

从伙伴关系的生成过程来看,服务团队在反思象征性参与活动的困境中,逐渐放弃追求效率和任务量,真正以关怀村民为行动起点,重拾价值理性[28],拥抱社会工作平等,尊重个人价值与尊严,以及赋权等专业价值观,逐步消解自身所存在的集体权威。在此情形下,此前象征性参与中不对等的权力关系被扯平,服务团队摆脱自身代表性过大的问题[29],村民获得充分参与的空间,他们的声音与选择的重要性逐渐凸显,双方以“朋友”和“同路人”等积极关系为基础,共同应对改变过程中的挑战。[30]

2. 聚焦主体需求,增强参与意愿

从象征性参与过程来看,村民在初次“七夕节”活动中所展现出的责任感、能量和投入度较低。村民只是依循服务团队的问题做简单回应,并未主动就服务内容、形式及其他细节提出具体的意见和想法。在获知服务团队设计的活动安排后,村民未与服务团队开展进一步的协商,也未要求修改或完善服务方案。在活动开始后,部分村民未能如约而至,也表明了他们的参与意愿低。在村民游离于服务设计的过程中,服务团队更加成为活动的主导者。服务团队的参与热情进一步消退了服务对象的参与热情,并成为服务团队进一步主导活动的信号。如此一来,在初次活动设计和开展过程中,服务团队仅仅与服务对象构建了咨询、告知和安抚的象征性参与形态。

而在国庆社区活动中,服务团队重拾價值理性,村民获得了充分的参与空间。基于对服务目标的认同,村民对策划、排练和表演表现出极大的参与意愿和兴趣,因此呈现出较高的投入状态,村民与服务团队共同确定活动形式和表演细节。在此过程中,村民展现出较高的主动性。在舞蹈、歌唱和故事的排练中,村民选出各自节目的负责人,分头带领大家进行排练。这一主动性巩固了自身的参与空间,也对服务团队产生了两方面的影响。其一,村民的主动性没有再释放让服务团队主导活动形式和内容的信号。其二,村民的主动性、参与的兴趣和投入的程度调动起服务团队设计和完善活动的行动质量。在服务团队和村民都具有参与兴趣和意愿的情况下,双方都没有为任何一方主导活动让渡空间,结成了共同协商、共同策划的伙伴关系。

对比两次活动来看,是否聚焦于村民全方位、多层次的需求,是否可以赢得村民的认同,决定了村民参与意愿和投入程度的高低。初次活动提供了村民发声表达的机会,也聚焦于村民文化传承和文化娱乐的需求,但是服务活动的形式和内容完全由服务团队决定,村民不能在服务活动和服务设计过程中满足自身更多的需求,比如,展现自身文化,在服务设计中实现自身村落地位的再生产,这就使得村民未能对活动产生足够的认同,也因此没有释放足够的参与热情。在国庆社区活动的设计过程中,服务团队不仅考虑到村民放松身心的需求;还顾及他们对于表演形式、表演内容、社会交往方面的需求。同时,服务设计和参与表演传达出技能增长和彰显领导力的目标,这与村民未明确表达的需求相契合,在需求得到满足的过程中,村民对活动设计产生了足够的认同感,所以最大限度调动了自身的参与意愿和参与热情。

3. 尊崇在地文化,提升参与能力

从象征性参与困境背后的原因来看,伊扎克和约克所提及的村民并未“彻底参与”,暗含着服务团队的服务计划及制定过程并未纳入村民的核心价值观、文化和信仰体系。[25]在活动设计阶段,服务团队采取的是多对一访谈、团队内部商讨以及自行规划的方式。对于苗村而言,其婚礼、节庆以及其他礼俗活动采取的是家庭会议、村小组议事会、村民大会等形式。面对陌生的服务团队以及并不熟悉的策划方式,村民认为自身无法参与其中。在活动招募阶段,虽然服务团队张贴了海报,发送了邀请函,并且挨家挨户上门宣传,但是活动的名称、邀请函的话语以及宣传的活动目的,都与村民所接触的文化娱乐方式存在距离。此外,在实施阶段,服务团队的服务方案基本上依照主流的、城市中的活动设计来展开。比如,服务团队所设计的各种小游戏。游戏的名称虽有所变化,但使用的道具以及步骤并无实质性的改变。村民认为自身并没有参与其中的资源和知识,比如,在活动的评估访谈中,村民提到“没接触过”“不会玩”,觉得自身能力不足,由此产生了低参与状态。这进一步导致了服务团队主导活动,并走向困境。

在伙伴关系的生成过程中,服务团队尊崇在地文化,以苗族文化为依托设计服务活动。首先,服务团队采取村民习以为常的娱乐方式,即晚会等聚集性歌舞活动;其次,尊重村民以及当地的社区能人,通过主动拜访、围坐讨论等方式决定服务活动的具体细节;最后,将苗族文化贯穿在活动的所有流程中,比如苗族歌唱、苗族舞蹈、苗族故事等。以当地文化为依托,服务团队与村民的服务设计过程建构起一个熟悉的场景,村民的知识、技能、信息资源有了施展的空间,村民认为自身有能力参与其中,比如村民提及,第二次设计的活动都是他们熟悉和擅长的,由此,村民与服务团队形成协同服务的合作伙伴关系。

(二) 促动机制生成的社会工作专业行动

1. 反思

拥抱价值理性的实践逻辑可以通过反思这一行动来实现。在社会工作专业实践中,反思是一个自我分析、自我评价、自我对话、自我观察的过程,[31]反思内容涉及实践的哲理基础、道德伦理和专业技术等不同方面。为拥抱价值理性,服务团队通过与村民交流、寻求督导支持、查阅文献以及内部会议等方式来反思自身行动的不足。

通过上门访谈或者在社区公共空间闲聊的方式,服务团队询问村民对于第一次服务活动的看法,特别是不愿前来参加活动的原因。借助村民的讲述,服务团队将其与自身设计活动所依托的情境、负载的文化、理论、价值观念以及运用的专业技术进行对比性分析,以此发现服务设计的偏离之处及进一步转变的空间。寻求督导支持和查阅文献意在从实务经验和理论方面探讨易地搬迁地区社会工作服务值得关注之处,比如,避免服务团队主导服务走向。同时,要处理好服务和交代之间存在的张力。上述几方面完成后,通过内部会议,服务团队整合所了解和学习到的经验与不足,以此识别并修正不合理的观念和行动思路,并发展一种更符合在地文化情境的解决方案,以回应实践中的困境。

2. 沟通

聚焦需求的实践逻辑可以通过充分的沟通行动来实现。从理论基础来看,沟通是一种达成共识的途径,服务团队与村民关于服务方案的共识通过沟通来实现。为达成共识,行动者需要用可领会的语言,真诚表达内心的想法和感受,真实呈现事实的真相,并遵从互动双方的人际关系要求。[32]从既往经验来看,有技巧的访谈是充分了解村民需求的途径之一。

基于上述认识,服务团队摆脱了学理性的、抽象的语言,也摆脱了一种领导性的地位,改用平易近人的姿态和通俗易懂的语言与村民展开交流,真切表达了自己了解村民需求、动员村民参与、听取村民意见的想法。村民也用同样的方式进行了反馈。在此过程中,服务团队获得了村民真实的内心想法和需求。在与村民进行沟通的过程中,服务团队极少给村民设置回答的限制与范围,而是较多采用一种宽泛的提问方式,比如,服务团队就晚会内容进行提问时,会问:“晚会可以有哪些节目?”而不是一开始就进行有引导性地提问:“我们有某某节目会不会好一点”。有时碍于面子和压力,后一种提问方式会使得村民隐藏自己内心真正的想法。这样服务团队可以有极为丰富的素材。在获得访谈资料后,服务团队通过讨论、编码等方式详细梳理村民的需求。此外,除了对活动的特殊需求之外,村民还具有常态性的需求。为探究这些需求,服务团队通过村民的日常生活和个人生活史进行挖掘。比如,通过了解村民的日常生活,服务团队了解到他们热爱民族文化,喜欢用苗族歌舞表达心情,也想通过苗族歌舞展现民族文化特色。这就使得服务团队认识到,村民不仅有社会交往、文化娱乐和文化传承的需求,还有被组织起来唱歌跳舞、展现苗族文化的需求。再比如,通过了解个人生活史,服务团队了解到,村长既会真心服务村民,也有彰显自身领导力的需求。

3. 挖掘文化符号

尊崇在地文化的实践逻辑,可以通过挖掘在地文化符号得以实现。从功能主义流派的观点来看,文化被视为某个社会的意义、价值、风俗、规范、观念与符号的总体。[33]文化符号是可以展现地方特色的标识。易地搬迁前,原生环境和场域孕育了村民的文化符号和生活习惯。易地搬迁后,虽然生活环境发生了改变,但村民的生活习惯和文化符号具有惯性,依然延续。文化符号具有特定的功能,可以帮助村民表达自己,并与外部环境进行互动和交流。就苗村而言,其文化符号包括文字、语言、歌曲、舞蹈、故事、器具、特色服饰、建筑等。在服务设计过程中,服务团队秉持文化敏感性,在日常闲聊和需求访谈中,探寻村民所时常提及的、感兴趣的文化符号,比如,苗族歌舞、苗族特色服装。

这种围绕文化符号的服务既是尊重其需求,也是尊崇其文化的一種表现。这种文化符号让他们更有能力且更富话语权地参与到活动中,因为村民是文化符号的载体。服务团队尽力保证所有的活动安排和活动环节都可以将苗族的文化符号发挥出来。比如,在晚会环节,歌曲节目属于苗汉双语联唱,因为苗族文字濒临失传,该地的苗族同胞基本不会用苗文来表达或者记录,苗语是他们与外界沟通和表达自己的最主要的文化符号。再比如,苗族的姑娘喜欢在特定场合穿着蜡染或者苗绣的衣服来展示苗家人的秀丽和文化。宣传时,服务团队提到,大家可以随意着装,如果大家喜欢穿苗族衣服,完全可以盛装出席。

五、结束语

在国家现代化建设和地方社区转型的过程中,社区参与可以建构并维持个体的认同感、意义的建构和主体性的生成。[24]对于一个迈向稳定和团结的易地搬迁社区而言,社区参与尤为重要。本研究借助云南省苗村的社会工作专业实践,力图呈现易地搬迁中社会工作促进村民从象征性参与到伙伴关系的转化机制,以及社会工作促进机制生成的实践逻辑和专业行动。基于参与的相关理论可以发现,社会工作服务团队通过反思、沟通以及挖掘在地文化符号等专业行动,彰显出拥抱价值理性、聚焦主体需求和尊崇在地文化的实践逻辑。这衍生出参与空间释放、参与意愿增强和参与能力提升三重机制。在机制的促动作用下,服务团队与村民的参与关系从象征性参与迈向伙伴关系。

本研究虽然将研究场域集中于易地搬迁地区,但从既往研究来看,这个机制具有较大的适用范围,属于一般性机制,与生成性机制相关的实践逻辑也具有较大的适用空间。由此,研究虽然聚焦于社会工作专业服务,但社会工作的专业行动,即反思、沟通以及挖掘在地文化符号也极具推广潜力。在全面展开乡村振兴和迈向农业农村现代化的过程中,地方文化与社会转型的碰撞会带来个体和社区问题,为了从社区参与的角度寻求解决问题的办法,可以鼓励、引导并支持社会工作专业力量参与社区建设服务,或者援引社会工作专业方法。既往研究也涉及社会工作在促进社区参与议题上的贡献。比如,古学斌等人所提出的解决农村社会工作服务中文化识盲和专业限制的行动方案提到,要洞察农村社区复杂的文化处境,将村民更乐于接受的解决问题的方法整合进服务方案,而非凭借社会工作团队所习以为常的理论、技巧和方法开展服务。[34]再比如,雅安灾后参与式社区设计的行动研究结果表明,跨学科研究团队与在地村民的共同交流、反思和学习有助于社区恢复和重建。[35]但是,本研究聚焦于农村地区,此一系列专业行动是否可以在城市地区或者城乡结合部具有效用,依然有待进一步研究。

本研究进一步强调,社会工作实践及其研究需迈向机制分析。在社会工作服务中,不确定性是社会工作者所面向的实践情境的特征[36],除却这一挑战,“十四五”期间,我国社会工作还面临迈向高质量进阶式发展的时代任务。[37]社会工作服务既需要应对日益复杂的实践问题,也需要不断证明自身成效,以赢得进一步发展的空间。研究认为,机制分析是社会工作在此背景下的行动路径之一。

机制分析的思路有两种。对于服务介入而言,首先,搜集大量关于服务过程和访谈资料的文本。其次,对文本资料进行抽象化处理,用以诊断服务对象问题生成的内在机制。最后,通过相应的服务消解产生问题的机制,进而实现服务对象的改变。对于服务改变的探究而言,首先,详细呈现服务对象在服务介入前后的不同状态。其次,对资料进行抽象化处理,以探究服务对象改变的机制。最后,将社会工作的专业行动与改变机制进行关联,以证明机制的产生是与社会工作服务相关的。前者的立论基础是,抽象的、宏大的理论难以应对日益复杂的实践情境。机制分析从具体的实践情境出发,建构服务框架,并开展相应的服务,这有助于服务聚焦于当下情景,增强服务的效力,实现高质量的介入行动。后者意在帮助社会工作证明改变是与自身服务相关的。[38]因此,面向不确定的实践情境和高质量发展的时代任务,机制分析既可以帮助社会工作践行改变的承诺,又可以帮助社会工作证明自身价值,可以成为社会工作介入行动和成效分析的重要工具。

(致謝:感谢华东理工大学社会与公共管理学院对口云南寻甸脱贫攻坚和乡村振兴项目的资助;感谢北京大学和香港理工大学中国社会工作研究中心、中国社会工作教育协会提供的“社会工作实践研究工作坊”的支持,尤其感谢此次工作坊过程中古学斌博士、何国良博士、陈沃聪教授等师长的倾心指导,文责自负。)

“村长奶奶”是村长的妻子,也是服务团队在新村时对她的尊称,在此使用这一特定称呼指代这位老人。

参考文献:

[ 1 ]ITZHAKY H. Successful adaptation of immigrants from theformer Soviet Union to project renewal neighborhoods: the influentialfactors[J]. Journal of sociology & social welfare, 1997,24(3): 25-42.

[ 2 ]SAUL J. Collective trauma, collective healing: promoting communityresilience in the aftermath of disaster [M]. London: Routledge,2013: 19.

[ 3 ]TIERNEY J. The social roots of risk[M]. Stanford: Stanford UniversityPress, 2014: 197.

[ 4 ]BAMBERGER M. The importance of community participation[J]. Public administration & development, 1991, 11(3): 281-284.

[ 5 ]ITZHAKY H, YORK S. Different types of client participationand the effects on community-social work intervention[J]. Journalof social service research, 1994, 19(1–2): 85-98.

[ 6 ]ARNSTEIN S. A ladder of citizen participation[J]. Journal of theAmerican institute of planners, 1969, 30(4): 216-224.

[ 7 ]KARIBEERAN S, KURVILLA C. Community participation towardseffective social work practice[J]. Indian journal of appliedresearch, 2015, 5(12): 16-18.

[ 8 ]王建民. 扶贫开发与少数民族文化——以少数民族主体性讨论为核心[J]. 民族研究, 2012(3): 46-54.

[ 9 ]杨洪林. 乡村振兴视野下城乡移民社会融入的文化机制[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2019(1): 21-23.

[10]金伟, 金妮. 新时代乡村文化建设中的文化困境及其价值超越[J].湖北社会科学, 2021(5): 60-65.

[11]方静文. 时空穿行——易地扶贫搬迁中的文化适应[J]. 贵州民族研究, 2019(10): 52-57.

[12]CONNOR M. A new ladder of citizen participation[J]. Nationalcivic review, 1988, 77(3): 249-257.

[13]HICKEY G, KIPPING C. Exploring the concept of user involvementin mental health through a participation continuum[J].Journal of clinical nursing, 2010, 7(1): 83-88.

[14]何雪松, 侯秋宇. 城市社区的居民参与: 一个本土的阶梯模型[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2019(5): 33-42.

[15]李钧鹏. 何谓权力——从统治到互动[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2011(3): 62-63.

[16]胡康. 文化价值观、社会网络与普惠型公民参与[J]. 社会学研究, 2013(6): 120-143.

[17]陈福平. 强市场中的“弱参与”: 一个公民社会的考察路径[J].社会学研究, 2009(3): 93-95.

[18]龚文娟. 环境风险沟通中的公众参与和系统信任[J]. 社会学研究, 2016(3): 47-72.

[19]冯敏良. “社区参与”的内生逻辑与现实路径——基于参与—回报理论的分析[J]. 社会科学辑刊, 2014(1): 57-62.

[20]欧内斯特·斯特林格. 行动研究: 协作型问题解决方案[M]. 郭蔚欣, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2017: 30.

[21]BEVAN A. Creating communicative spaces in an action researchstudy[J]. Nurse researcher, 2013, 21(2): 14-17.

[22]裴婷昊. 社会工作者工作满意度的影响因素及其机制研究[J].社会工作, 2021(3): 79-90.

[23]颜玉凡, 叶南客. 认同与参与——城市居民的社区公共文化生活逻辑研究[J]. 社会学研究, 2019(2): 147-170.

[24]吴理财. 群众基本文化需求和区域、群体性差异研究——基于20省80县(区)的问卷调查[J]. 社会科学家, 2012(8): 8-12.

[25]杨敏. 作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究[J]. 社会学研究,2007(4): 137-164.

[26]罗布·斯通斯. 核心社会学思想家[M]. 姚伟, 李娜, 译. 上海: 上海人民出版社, 2021: 468.

[27]徐选国, 侯利文, 徐永祥. 社会理性与新社会服务体系建构[J].中州学刊, 2017(1): 58-64.

[28]DAWES G, DAVIDSON A. A framework for developing justicereinvestment plans for crime prevention and offender rehabilitationin Australias remote indigenous communities[J]. Journal ofoffender rehabilitation, 2019(6): 520-543.

[29]McLeod A. “ A friend and an equal” : do young people in careseek the impossible from their social workers?[J]. The Britishjournal of social work, 2010, 58(3): 772-788.

[30]YIP S. Self-reflection in reflective practice: a note of caution[J].British journal of social work, 2006, 36(5): 777-788.

[31]侯钧生. 西方社会学理论教程[M]. 天津: 南开大学出版社,2006: 352.

[32]马尔科姆·沃特斯. 现代社会学理论[M]. 杨善华, 李康, 等, 译.北京: 华夏出版社, 2000: 184.

[33]古学斌, 张和清, 杨锡聪. 专业限制与文化识盲: 农村社会工作实践中的文化问题[J]. 社会学研究, 2007(6): 161-179.

[34]古学斌, 齐华栋, LENA DOMINELLI. 空间正义与绿色社会工作介入: 四川雅安灾后参与式社区设计的行动研究[J]. 中国社会工作研究, 2020(1): 1-21.

[35]郭伟和. 在实证主义与实用主义之间——对西方社会工作两种实践模式及其认识论基础的评析[J]. 社会学研究, 2022(3):206-225.

[36]王思斌. 走向我国社会工作的高质量进阶式发展[J]. 社会工作与管理, 2019(5): 5-11.

[37]何國良, 陈沃聪. 社会工作介入危机家庭成效评估的实践研究[J].社会工作, 2020(4): 3-19.

[38] BLOEMRAAD I. Citizenship and immigration a current review[J].Journal of international migration & integration, 2000, 1(1): 9-37.

(文字编辑:王香丽 责任校对:邹红)