数字经济对要素市场一体化的影响研究

罗芳勇 杨诗琦 李石强

摘 要:数字经济的兴起塑造着新的经济形态,而新的经济形态催生要素市场新的变革。本文基于HK 模型框架,从理论上证明了数字经济的发展对要素市场一体化进程具有促进作用,并采用2006-2020 年我国各省、自治区和直辖市数据,通过构造不完美工具变量实证检验了数字经济对要素市场一体化的影响。研究发现:首先,数字经济能够有效促进本地区要素市场一体化水平的提升,同时对于关联地区具有显著的空间溢出效应。其次,沿海地区间经济关联和地理关联均较为密切,具体表现为该地区两种空间溢出特征均稳健显著,而内陆地区仅仅在经济关联维度表现出数字经济的空间溢出效应。最后,本文进一步考虑了人口流动约束下数字经济与要素市场一体化的关系,发现数字经济对要素市场一体化起促进作用的地区主要为人口流入地区。

关键词:数字经济;要素市场一体化;HK 模型

一、引 言

近年来我国数字经济处于高速发展阶段,党的二十大报告中数字经济作为建设我国现代化产业体系的关键组成部分被重点提及,这意味着数字经济发展已经成为我国经济高质量发展的重要组成部分。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告(2022 年)》(以下简称《报告》),2021 年中国数字经济规模达到45.5 万亿元,同比名义增长16.2%,占GDP 比重达到39.8%。《报告》指出,数字经济是我国经济增长的一大动力,2012 年以来数字经济规模年均增速已经显著高于GDP 增速。同时,我国“十四五”规划和2035 年远景目标已明确将加快数字经济发展纳入其中,并指出数字经济在政府政务、产业转型、智慧医疗和数字乡村等方面具有巨大的应用前景。特别是后新冠肺炎疫情背景下经济下行压力较大,数字经济的发展给经济结构转型和经济高质量发展提供了新的思路与可行方向。基于此,不仅业界对数字经济的发展进行了诸如大数据、云平台、智慧物流、物联网和元宇宙等探索与尝试,学界也对数字经济展开了新一轮研究,其中数字经济规模效应的特征(Arnold,2022)是学界关注的重点之一。数字经济的规模效应在最终消费品市场上表现得尤为突出,特别是电商平台、互联网公司和智能制造平台均表现出大规模、低平均成本的特征。伴随着数字经济规模效应的显现,最终消费品市场一体化水平也在不断提高。相应的,2022 年3 月发布的《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(以下简称《意见》)中提到,推进商品和服务市场的高水平统一是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。《意见》进一步指出,要加快培育统一的技术和数据市场以促进要素和资源市场一体化。考虑到要素市场处于最终商品市场的上游,伴随最终商品市场一体化水平的变化,要素市场也必然会受其影响。具体表现为:一方面数字经济依托5G、云平台和互联网等形成规模效应,对当地产业转型升级、经济增长具有促进作用,进而有效地促进该地区的商品和要素的流动,提升其商品与要素市场的一体化水平。但是另一方面,受我国目前省、自治区和直辖市之间地理区域差异、地方保护主义和城乡户籍制度等因素影响,地区间的数字经济发展呈现不均衡的特征(陈磊等,2019;周文等,2017)。而具有规模化、平台化的数字经济发展态势可能形成溢出效应,即数字经济由高发展水平区域逐渐渗透到低发展水平区域,进而影响其要素市场化水平。那么,数字经济的发展对本地区和对其它地区的要素市场一体化是否具有不同的影响?数字经济的发展又是如何作用于要素市场一体化的?为了回答这些问题,本文进行广泛的探讨研究。本文余下的章节包括以下几部分:第二部分为数字经济对要素市场一体化影响的研究相关的文献综述,第三部分为理论模型的构建和命题提出,第四部分为我国数字经济和要素市场一体化水平之间关系的实证分析和检验,第五部分为拓展分析,最后一部分是本文结论和总结。

二、文献综述

关于数字经济与要素市场一体化的关系,目前学界进行了多方面的探索与研究。首先是关于数字经济的研究,目前学界的关注点多集中于数字经济测度和数字经济产生的经济影响两个部分。国内外机构对数字经济测算提出了诸多测算体系,虽然目前还没有一个统一的标准和框架,但是各种版本的数字经济测算体系均具有多维度、多指標的特征。特别的,数字经济基础设施、数字经济创新能力和数字经济竞争力被多个测算体系同时纳入(徐清源等,2018)。从目前的研究结果来看,若基于数字化赋权基础设施、数字化媒体、数字化交易和数字经济交易产品四个维度测算,2017 年我国数字经济增加值领先美国58.12%(许宪春和张美惠,2020)。若将空间指标纳入数字经济测算体系,一方面郭峰等(2020)发现,2011-2018 年我国337 个地级市城市数字金融均呈现空间聚集性和异质性的特征。另一方面,受人力资本投资和产业结构升级的影响,数字经济不仅对本地区全要素生产率具有显著正向影响,还对邻近地区全要素生产率的提升具有正向空间溢出和空间关联效应(杨慧梅和江璐,2021)。考虑到数字经济伴随着互联网革命兴起而产生,而互联网的发展能促进制造业全要素生产率水平的提升(黄群慧等,2019),因此数字经济的发展也对全要素生产率具有促进作用(Munshi 和Rosenzweig,2016)。类似的,Arnold(2022)以互联网发展水平作为东非数字经济代理变量,通过分析数字经济市场一体化的驱动要素和阻碍因素构成,发现东非数字经济市场一体化水平受到其地缘政治的极大影响。

要素市场一体化的研究源于对全要素生产率扭曲的研究。其基本逻辑为当市场中不存在要素扭曲时,市场要素配置会达到帕累托最优状态,即此时要素市场一体化水平最高。基于此,关于研究要素扭曲的理论模型大致可以分为以下几类:首先是以HK 模型(Hsieh 和Klenow,2009)为代表的研究,该类模型主要通过刻画生产函数直接比较实际全要素生产率和理论全要素生产率水平之间的差异,并以此来刻画要素扭曲水平(唐为,2021)。其次是基于一般均衡的思想,描述不同类型的要素在多重约束下造成的非帕累托最优(盖庆恩等,2013;陈朴等,2021;Baqaee 和Farhi,2020)。同时,有学者基于区域经济学分析框架构造多重市场、多种区位分析模型,通过估计市场和地区间要素的流动阻碍大小来描述要素扭曲水平(卿陶和黄先海,2021;Fajgelbaum 等,2019)。此外,类似于多区位设定,有部分学者从网络视角出发探究要素在市场中的流动关系,进而估计不同要素在市场上的扭曲情况(Bigio 和LaO,2020;Munshi 和Rosenzweig, 2016)。虽然目前学界提出了大量模型描述和刻画要素市场存在的各种扭曲现象,但总体来看,要素扭曲可分为劳动力要素扭曲和资本要素扭曲,其中劳动力要素扭曲受到基础设施(范欣等,2017;Autor 等,2013)、产业结构(孔令池,2018;余东华和张昆,2020)、户籍制度(周文等,2017)、人口迁移(Dorn和Zweimüller,2021)和税收结构(王海南和崔长彬,2021;Fajgelbaum 等, 2019)等因素的影响,相应的,大量学者研究发现,金融管制、信息摩擦、汇率波动、大宗商品价格波动和政策不确定性等因素会使得资本产生错配从而产生要素扭曲现象(David 和Shang,2001;Davi 等,2016;Bau和Matray, 2020;Asker 等,2019;David 和Venkateswaran,2019;Cai,2019)。伴随着大量的要素扭曲和要素市场一体化理论模型的提出,部分学者则是直接对要素市场一体化进行测度分析。当前文献中对要素市场一体化测度主要采用生产法、贸易法、价格法、经济周期法和问卷调查法五种方法(余东华和刘运,2009),其中由价格法延伸而来的相对价格法(桂琦寒等,2006;陈磊等,2019)是目前国内测度要素市场一体化的主要方法。考虑到相对价格法只能测度单指标市场一体化水平,因此部分学者引入David 和Shang(2001)提出的do-mean 方法将行业数据纳入测度指标体系中(余东华和张昆,2020)。而国际上对于要素市场一体化测度的研究则是沿着HK 模型设定框架从微观企业要素配置的视角展开。与此同时,也有部分学者对HK 模型中测度要素扭曲的假设进行反驳(John 等,2018),认为企业的扭曲行为不能理解为低效率的体现,而应该视为企业维持高利润的自我调整。

数字经济的兴起对企业组织、生产、定价和销售都产生了深刻的影响(赵涛等,2020;柏培文和喻理,2021),而企业生产活动的变化又进一步演化为企业对要素需求的变动(Jensen 和Miller,2018)。因此,数字经济的发展必然会对要素市场产生影响,一方面,数字经济发展体现出技术提升、产业升级和人力资本积累等有助于要素的流动的特征,另一方面,数字经济的发展又伴随中低劳动力人口就业机会的减少(柏培文和张云,2021)和新工作岗位的产生(孙璇和吴肇光,2021)等可能扩大要素市场分割的现象。基于此,诸多学者从人口、金融和企业的视角对数字经济与经济中要素市场的关系展开分析(韦庄禹,2022)。柏培文和张云(2021)从人口红利的视角出发,分析了2002-2013 年数字经济快速发展的背景下中低技能劳动者收入权和社会福利的变动,指出,数字经济通过要素重组、再配置引致的效率提升在一定程度上降低了中低技能者的收入权,但数字化治理模式又提升了中低技能者的社会福利水平。考虑到劳动力人口作为企业的投入要素之一,因此劳动力人口受到数字经济的影响最终会传导至企业层面。具体表现为,一方面数字经济的发展伴随着高新技术的涌现,从而促进企业创新活动的提升(赵涛等,2020;付剑茹和王可,2022);另一方面,数字经济发展带来的创新活动在一定程度上降低了企业价格加成的离散度,进而对资源配置具有改善作用(柏培文和喻理,2021;陈楠和蔡跃洲,2021)。上述分析指出,数字经济的发展会带动实体产业的调整(李万利、潘文东和袁凯彬,2022),而实体企业的变化又会带动虚拟产业的调整。因此,当企业受到数字经济模式的影响后,金融业也必然会随着数字经济的发展进行优化。研究表明,数字经济和金融业结合产生的数字普惠金融对创新创业具有正向作用(梁永堂和祝扬,2022),能有效提升低物质和低社会资本家庭的创新创业行为(张勋等,2019),进而能促进资本的有效配置。

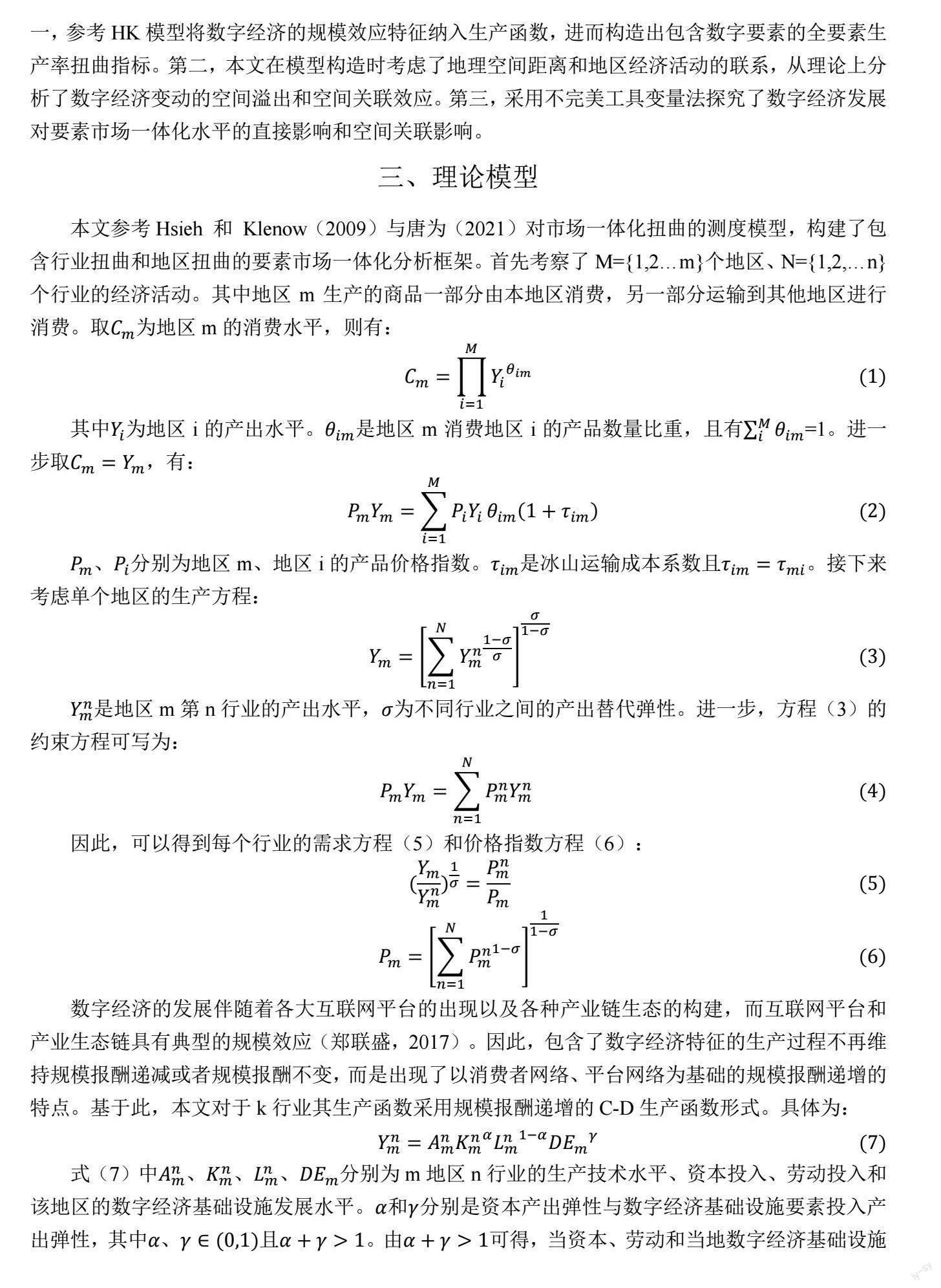

上述文献从多个视角研究了数字经济与要素市场一体化的关系,但是还存在以下不足:第一,数字经济是近十几年提出的概念,因此对于数字经济的测算和指标体系构建并没有达成统一共识。第二,要素扭曲虽然是市场经济中一直都存在的现象,但是基于要素扭曲的要素市场一体化水平测度指标目前依然没有统一的测算框架。第三,数字经济表现出规模效应特征,而目前文献中鲜有学者基于此特征对其展开研究。与既有的文献相比,本文的创新与边际贡献主要体现为以下几点:第一,参考HK 模型将数字经济的规模效应特征纳入生产函数,进而构造出包含数字要素的全要素生产率扭曲指标。第二,本文在模型构造时考虑了地理空间距离和地区经济活动的联系,从理论上分析了数字经济变动的空间溢出和空间关联效应。第三,采用不完美工具变量法探究了数字经济发展对要素市场一体化水平的直接影响和空间关联影响。

控制变量:由理论模型可知,数字经济作用于要素市场一体化时会受到要素扭曲、运输成本、地区竞争和技术溢出等方面的影响。基于此,本文选择高等教育水平、固定资产回报率和地区人口数量作为要素扭曲控制变量,选择交通运输量作为运输成本的控制变量,选择地方财政水平和地区经济水平作为地区竞争控制变量,最后采用技术市场发展水平作为技术溢出控制变量。具体为:选择省份当年本科生毕业人数作为其高等教育水平代理变量,选择固定资产投资增速作为固定资产回报率代理变量,选择地区常住人口①作为该省份的人口数量代理变量。交通运输量的代理变量可分为两类:一类是考虑两地区之间货物贸易流速下的平均成本,该成本一方面与运输方式有关,另一方面与两地区之间经济交流活动也是相关的;另一类则是两地区间各种交通线路总量。考虑到本文模型构建采用“冰山成本”假定,因此本文选择两地区铁路公路交通线路总长作为交通运输量的代理变量。地区竞争代理变量为地方财政支出和地区人均GDP 水平。最后,技术市场发展水平采用省份技术市场成交额。考虑到控制变量之间绝对数值差异较大,且模型中式(22)和(23)均采用对数形式,因此本文将本科毕业生数、地区人均GDP 水平、交通运输数据、地方财政支出、技术市场成交额和地区常住人口进行对数化处理。

(三)数据说明与描述性统计

本文的数据来源于国家统计局分省、自治区、直辖市2006-2020 年数据②。要素市场一体化依据我国32 个省、自治區③和直辖市19 个行业④城镇就业人员平均工资和固定资产投资平均回报率测算得到。其中,由于西藏技术市场成交额数据缺失,本文采用全国各省区市每年技术市场成交额与该省份当年生产总值比值均值与西藏当年生产总值做乘积代替⑤。由表2 可知市场一体化指数变异系数为2.1,说明地区间市场一体化水平差异较大。同时,数字经济指数均值0.133、方差0.103,表现出地区差异并不明显的基本特征。具体数据描述性统计如表2 所示。

(四)回归分析

1. 基准回归

考虑到命题二涉及空间相关性分析,因此在基础回归之前先对解释变量和被解释变量的空间相关性进行检验。本文测算了2006-2020 年我国要素市场一体化指数和数字经济指数的空间Moran指数。整体来看,要素市场一体化空间相关系数在1%显著性水平下为0.215 8,表明2006-2020 年以来我国各省份之间的要素市场一体化水平具有协同提升特征。同时数字经济指数Moran 值为0.615 1,表明2006-2020 年数字经济在各省份之间存在空间聚集效应。

进一步从数字经济的分年份空间效应Moran 值,可以得到数字经济空间效应呈现高—低—高的时间维度特征。具体检验结果如表3 所示。

接下来,本文考察数字经济对要素市场一体化的影响,具体如表4 所示。考虑到一方面包含数字经济的HK 模型刻画的是地区间行业要素错配水平,另一方面,本文要素市场一体化指数测度也是聚焦于地区水平,所以本文接下来均采用地区层面稳健标准误进行估计以提高估计结果的可靠性。其中第(1)列是最小二乘估计结果,结果表明,在其他条件不变的情况下,数字经济发展对要素市场一体化水平具有显著的促进作用。表现为1%置信水平下数字经济指数增加一个标准差会促进要素市场一体化水平提升0.218 个标准差。第(2)列在第(1)列的基础上采用固定效应面板模型估计,结果显示数字经济指数增加一个单位要素,市场一体化水平将增加0.309 个单位。由第(1)列和第(2)列的估计结果可知,命题一成立。接下来,第(3)列和第(4)列汇报了空间估计结果并以此来检验命题二。

本文在进行空间估计前依次进行LM 检验、SDM 固定效应检验、Huasman 检验和各种SDM模型简化检验,最终确定SDM 估计模型为最优估计模型。表4 中(3)和(4)汇报了空间权重分别为经济距离矩阵和地理距离矩阵的估计结果。从结果来看,首先,要素市场一体化空间自相关系数显著为正,说明要素市场一体化存在地区间的溢出效应。其次,经济距离空间权重估计下,权重矩阵和数字经济指数交互项不显著,但考虑到空间权重矩阵和数字经济交互项不能直接体现数字经济对要素市场一体化水平的影响,所以对命题二成立与否不造成影响。此外,经济距离与地理距离SDM 估计结果显示,数字经济对要素市场一体化水平的空间直接效应、间接效应和总效应均是显著的,表明数字经济对要素市场一体化水平的提升存在空间溢出效应,因此命题二得到验证。

2. 稳健性检验

(1)工具变量估计

由基准回归结果可知,数字经济的发展不仅对本地区要素市场一体化有直接促进作用,而且还存在显著的空间溢出效应。然而,一方面,考虑到数字经济可能存在规模效应,即随着地区要素市场一体化水平的提升带来市场边界扩大会进一步促进数字经济的发展;另一方面,要素市场一体化除了受数字经济发展水平的影响外,还可能受其他因素影响,因此,基准回归估计结果可能存在由上述反向因果和遗漏变量问题带来的估计偏误。基于此,本文参考Nunn 和Qian (2014)提出的合成工具变量法构建工具变量对基准回归重新估计。由于空间地理位置是不受经济系统影响的,大多数文献会采用空间地理地形作为外生工具变量进行估计。依照此思路,本文首先参考柏培文和张云(2021)的做法,把与海岸线的距离作为数字经济发展的工具变量①。一方面,我国改革开放路径为沿海城市到内陆城市,改革开放较早的地区其经济发展速度相对较快、工业企业发展也相对齐全,因此也就更容易形成聚集效应进而培育出数字经济产业。表现为距离海岸线较近的地区,其数字经济产业发展得也相对较好,因此将地区与海岸线距离作为工具变量满足相關性条件。另一方面,地区与海岸线距离是自然形成的,不受经济系统变化的影响,即满足强外生性条件。进一步,考虑到本文的数据为面板数据,但地理地形却不受时间因素的影响,若直接将地理距离变量纳入方程回归,则其影响会被地区固定效应吸收。基于此,本文结合Nunn 和Qian (2014)的思路,选择2006-2020年全国快递业务总量来解决工具变量的时变性问题。全国快递业务总量可以体现数字经济的发展水平,同时不会直接影响地区间的要素一体化程度。因此,全国快递业务总量满足相关性和外生性条件。基于以上分析,本文将与海岸线的距离与全国快递业务总量交互项作为数字经济发展的工具变量,满足相关性和外生性的条件。为得到稳健估计结果,本文还参考黄群慧(2019)的方法,将我国每百户固定电话持有数量与全国快递业务量交互项作为第二个工具变量。数字经济是依托于互联网发展起来的,而固定电话是我国最早的网络通信模式,因此,固定电话多的地区其后期互联网发展水平也就会较高,因而相应地区的数字经济发展水平也就越高。同时,历史上固定电话数量的多少并不会对该地区要素市场一体化产生直接影响。此外,考虑到我国2001 年②加入世贸组织,所以本文选择将2001 年我国每百户固定电话持有数量作为第二个不完美工具变量中不随时间变化的部分。

表5 中(1)和(2)汇报了IV1 和IV2 的gmm 估计结果。从结果来看,Cragg-Donald Wald F统计值都大于经验临界值10,说明两个工具变量均为有效工具变量。此外,K-Paaprk LM 统计值的P 值均小于0.01,说明IV1 和IV2 都通过了可识别检验。进一步,从gmm 估计结果来看,数字经济对要素市场一体化依然存在显著促进作用,即基准回归中对命题一成立的判断依然成立。接下来,本文分别进行面板工具变量估计和空间工具变量估计,发现在工具变量估计下,数字经济不仅能促进本地区要素市场一体化水平的提升,对其他地区的直接空间溢出效应保持显著的结论依然成立。

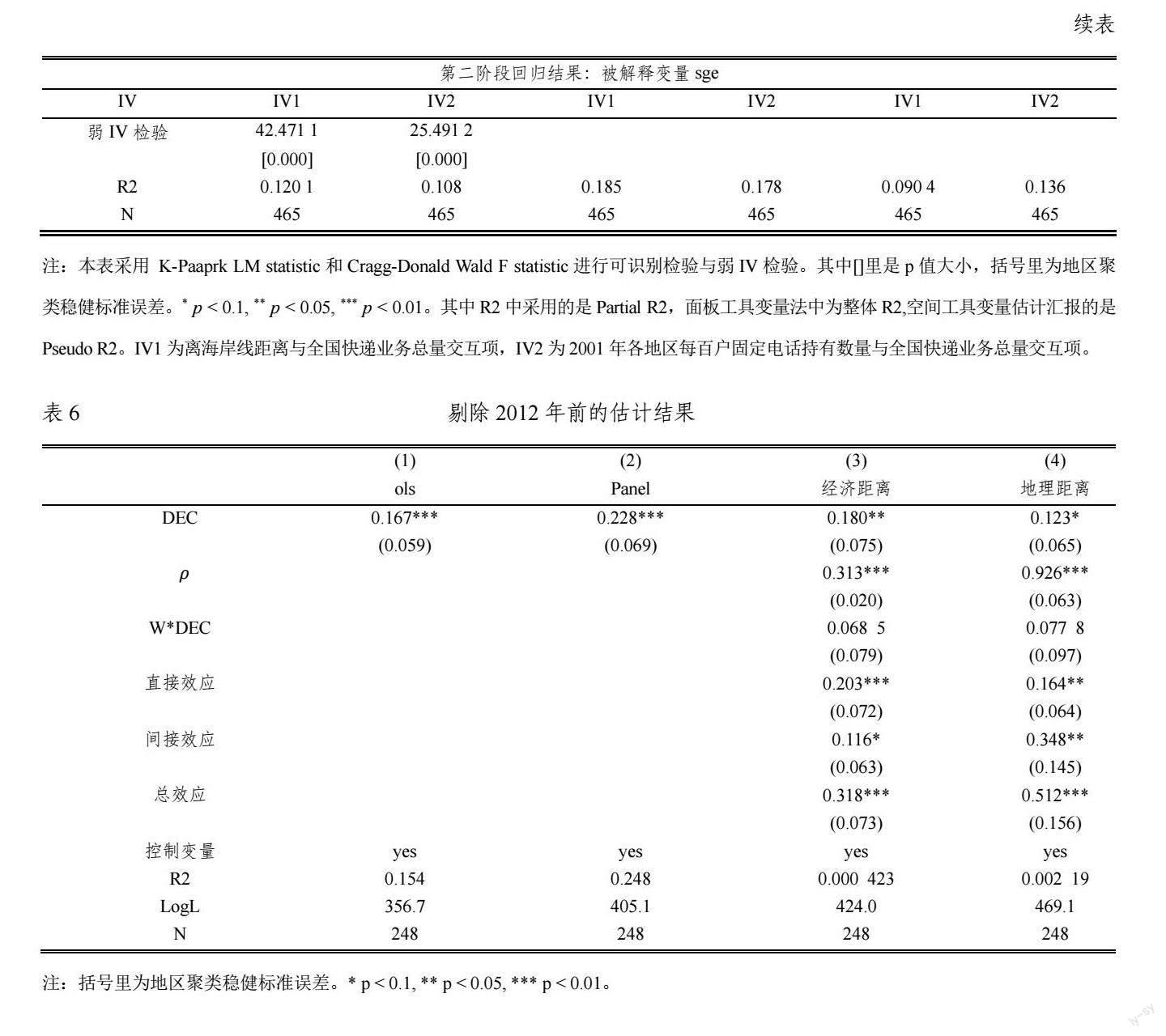

(2)样本选择偏误

考虑到自2012 年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),即原来的工业行业大类由39 个调整为41 个。调整后的行业分类会直接影响不同的行业工资水平的统计,而本文的要素市场一体化水平是基于人员平均工资和固定资产投资平均回报测算得到。因此,调整后的行业分类必然会对要素市场一体化指数的测算产生影响,从而产生由样本选择偏误造成的内生性问题。为规避上述样本选择偏误带来的内生性问题,本文将2012 年之前的数据剔除,重新进行回归,估计结果如表6 所示。

表6 中第(1)列为ols 估计结果,剔除2012 年之前的数据后可以发现,数字经济发展依然对要素市场一体化水平具有显著的正向影响。第(2)列汇报了在第(1)列回归的基础上进行的固定效应面板回归估计结果,即当其它条件不变时,数字经济指数增加1 个单位时要素市场一体化水平在1%置信水平下增加0.228 个单位。第(3)和(4)列考察了空间关联特征,分别汇报了纳入经济权重矩阵和地理权重矩阵下的估计结果。结果表明,本地区数字经济的发展对其它地区要素市场一体化具有空间正向的空间溢出效应。具体来看,以经济距离衡量数字经济空间关联时,其对要素市场一体化空间直接溢出效应要高于地理距离,但是地理距离权重下总空间溢出效应更大。而以地理距离衡量空间关联时,要素市场一体化自身的溢出效应要高于经济距离。这是因为目前要素市场一体化水平主要受劳动力市场一体化水平的制约,而地区间劳动力市场又天然受地理距离影响,因此要素市场一体化水平和地理距离空间关联度更强。

(3)替换核心解释变量

目前对于数字经济的测算,学界并没有形成统一的标准(陈晓红等,2022;徐清源等,2018)。一方面是因为数字经济本身具备多重概念;另一方面,影响数字经济的因素也具有多层次、多行业和多领域的特点。鉴于此,若仅仅使用熵权法测度数字经济发展水平可能会产生由测量误差引发的估计偏误。因此,本文进一步采用了变异系数法和因子权重法,重新对数字经济发展水平进行测算,并替换基准回归中熵权法测算结果重新估计结果。第(1)和(2)列分别汇报了变异系数法和因子权重法测算数字经济发展水平时其对要素市场一体化的面板固定效应估计结果。由估计结果可知,替换解释变量后,地区内部数字经济发展在1%置信水平下对该地区要素市场一体化水平具有正向促进作用。第(3)-(6)列汇报了替换解释变量测算指标后纳入经济距离和地理距离的估计结果。结果表明,替换解释变量测算方法后,数字经济对要素市场一体化依然存在显著的空间溢出和空间关联效应。

3. 机制检验

上述实证分析指出,数字经济不仅对本地区要素市场一体化水平的提升具有促进作用,同时也表现出空间层面的溢出和关联效应。此外,由模型中方程(21)可知,数字经济对要素市场一体化的影响受到技术成本、数字经济基础设施成本、要素成本和地区间运输成本等因素影响。一方面,技术成本、数字经济基础设施成本、要素成本和地区间运输成本等因素能直接影响要素市场一体化水平;另一方面,在这些因素构成的基础经济环境中,数字经济对要素市场一体化的边际效应也会受到影响。具体表现为,不同技能的劳动者对不同数字行业的边际收益影响是不同的(柏培文和张云,2021),而不同技能的劳动者对应不同水平的工资报酬,因此就表现为不同劳动要素成本下数字经济发展对该地区要素市场一体化水平边际影响不同。此外,地理区位形成的聚集效应也会对数字经济的发展产生影响(柏培文和喻理,2021)。聚集效应可以带来运输成本的下降,从而对培育数字经济具有促进作用。而技术水平和数字经济基础设施则会直接对数字经济的发展产生影响,进而影响地区间的要素市场一体化水平。基于此,为详细刻画纳入技术成本、数字经济基础设施成本、要素成本和地区间运输成本等因素后数字经济对地区要素市场一体化边际效应的影响,接下来,本文将本科毕业生数对数、地区人均GDP 水平对数、交通运输数据对数、地方财政支出对数、技术市场成交额对数、地区常住人口对数和固定资产投资增速对数与数字经济取交互项,并将该交互项纳入基准回归模型中进行分析,结果如表8①所示。

表8中第(1)和(2)列分别是OLS估计和固定效应面板估计结果。回归结果显示:第一,地方财政支出和固定资产投资增速对数与数字经济的交互项回归系数在5%置信水平下显著。当其它条件不变时其中地方财政支出增速增加一个单位,数字经济对要素市场一体化促进作用边际效果增加1.294-1.713个单位,而固定资产投资增速对数字经济边际效应的促进在0.012 1-0.012 4之间。这是因为目前我国数字经济发展仍处于起步阶段,该阶段主要以数字基础设施投入和建设为主。而我国基础设施建设投入主要以地方政府财政支出为主,因此表现为地方财政支出对数字经济的边际效应具有促进效果。第二,人均GDP和交通运输数据与数字经济的交互项在统计学意义上不显著。这是因为一方面,人均收入的提高是数字经济发展的结果,不对数字经济发展产生反向促进作用;另一方面,本文中交通运输选择是以地区间交通线路总和作为代理变量,且交通线路是由上级政府统一布局、统一规划和统一建设的,因此与当地数字经济发展水平相关性较弱,所以对其边际效应产生的影响不显著。第三,技术市场成交额对数和地区人口数量对数与数字经济的交互项为系数为负。第(3)和(4)列汇报了经济距离和地理距离作为空间权重矩阵的回归结果,从回归结果可以看到,其基本结论与OLS和固定效应面板回归是一致的。

4.异质性分析

(1)沿海内陆地区差异

港口建设具有集聚效应,能够促进当地经济产业發展,而当地产业发展则会进一步催生数字经济兴起(柏培文和张云,2021)。考虑到港口一般位于沿海地区,因此本文进一步将样本分为沿海地区和内陆地区①。表9 汇报了沿海地区和内陆地区的估计结果。其中第(1)、(3)和(5)列是以沿海地区为样本的估计结果,第(2)、(4)、(6)列则汇报了内陆地区数字经济对要素市场一体化的影响。

首先,由第(1)和(2)列的估计结果可知,数字经济的发展对沿海和内陆地区要素市场一体化水平均具有显著的促进作用。具体来看,数字经济发展对内陆地区要素市场一体化水平的促进作用更大,这是因为沿海地区在先发优势下已经具有相对较高的数字经济发展水平和要素市场一体化水平,因此表现为较高的数字经济发展水平对要素市场一体化提升具有边际效应递减的特征。其次,由第(3)和第(5)列的估计结果可知,沿海地区数字经济发展的空间溢出直接效应、间接效应和总效应均在1%置信水平下正向显著,这表明沿海地区之间存在较强的要素市场空间关联。反之,第(4)和第(6)列的估计结果表明内陆地区数字经济发展对要素市场一体化水平的提升空间溢出效应不稳健。一方面,这是数字经济在沿海和内陆地区发展不平衡导致内陆地区数字经济与其邻近内陆地区关联效应较弱的体现,另一方面是因为目前我国数字经济发展主要表现为由沿海地区向内陆地区渗透和发展的趋势,即内陆地区与沿海地区经济活动具有强关联,但内陆地区之间经济空间关联却较弱。

(2)人口净流入与人口净流出地区差异产业发展归根结底还是由人口驱动,人口越聚集的区域其经济发展水平越高、产业结构越完备,因此也就越容易培育出数字经济产业。考虑到我国人口分布的空间非均衡特征,且我国地区之间人口具有一定的流动性,同时人口流入的地区一般是经济发展水平较高、产业结构较为完备的地区,而人口流出地区则是经济发展相对落后的地区,因此,人口流动情况与地区间的数字经济发展水平存在一定的联系。基于此,接下来,本文将考察人口净流入地区和人口净流出地区数字经济对要素市场一体化的影响。考虑到人口流动具有一定的连续性,即人口流出地区在一定时期内均保持人口流出特征,反之亦然,因此,本文选择2015-2020 年我国各省、自治区和直辖市人口净流动平均值作为分类标准,将样本分为人口流出地区和人口流入地区①。

表10 汇报了人口流出地区和人口流入地区数字经济对要素市场一体化的影响。其中第(1)、(3)和(5)列是人口净流出地区数字经济对要素市场一体化的回归结果。结果显示:第一,人口净流出的地区其数字经济发展与要素市场一体化关系并不显著。第二,人口净流出地区之间数字经济对要素市场一体化的空间溢出效应不稳健。一方面是因为人口流出地区本身经济发展水平不高,因此其数字经济发展水平和要素市场一体化水平也相对较低;另一方面,人口流动主要是人口流出地区流向人口流入地区,而人口流出地区之间经济关联和要素关联较低,所以其空间溢出效应不稳健。第(2)、(4)、(6)列汇报了人口流入地区的估计结果。结果表明,该地区不仅数字经济对其要素市场一体化水平具有促进作用,且人口流入地区之间数字经济对要素市场一体化水平的提升也具有显著的正向空间关联效应。这是因为,一方面,人口流入地区经济发展水平较高,且地区间经济联系较为密切;另一方面则是因为人口流入地区多为东部地区,而东部地区本身在空间距离上联系也较为紧密,所以以经济距离和地理距离作为空间权重估计时其空间关联效应较为显著。

五、扩展分析

(一)虹吸效应检验

不平衡的数字经济发展态势可能形成虹吸效应,吸引要素从其它区域流入数字经济发展水平高的地区,进而扩大地区间要素市场的差异,即地证数字经济的发展是否会对相邻地区要素市场一体化产生虹吸效应,本文构造了4 个不同的邻接矩阵w1-w4,分别是将相应地区最近的1-4 个地区对应矩阵值设置为1。估计结果如表11 所示。

如表11所示,从估计结果看,第(1)和(2)列DEC对要素市场一体化水平具有显著的促进作用。且W*DEC系数和直接、间接与总效应对要素市场一体化系数均显著为正,表明數字经济对要素市场一体化并不存在虹吸效应。此外,从上表可知当邻接矩阵中临接地区增加到3和4个地区时,DEC和W*DEC对要素市场一体化水平的影响并不显著,且直接、间接与总效应对要素市场一体化系数的显著性水平均表现出下降的特征。这表明数字经济通过地区地理距离对要素市场一体化影响仅局限于其周围地区,且通过地理区位辐射的影响衰减速度很快。表11验证了全样本下不存在虹吸效应,考虑到不同的区域可能有不同的经济和空间关联特征,而在全样本下不同的区域特征可能被平均化,因此,本文进一步将地区分为长江三角洲地区、环渤海地区、泛珠三角地区、东部地区和西部地区①。表12汇报了采用地理距离作为空间矩阵时,上述五个区域中数字经济对要素市场一体化影响的估计结果。

由表12可知,分不同的区域的估计结果中,长江三角洲地区、环渤海地区、泛珠三角地区、东部地区数字经济均在1%显著水平下对要素市场一体化具有促进作用,且其间接效应、直接效应和总效应依然保持显著为正。其次,西部地区数字经济对要素市场一体化的影响并不显著,这是因为:第一,表12采用的是地理邻接矩阵作为空间关联矩阵,而西部地区地域广阔,会使得数字经济对要素市场一体化的影响随地理距离快速衰减。第二,由上文的讨论可知,数字经济对要素市场一体化产生影响受地理关联影响较小。因此表现为西部地区之间数字经济对本地区和关联地区影响不显著。基于以上讨论表明,在不同地区维度下数字经济对关联区域的影响只存在溢出效应而没有虹吸效应。

(二)调节效应分析

由表11 可知,当邻接矩阵中相邻地区数量大于2 时,其数字经济的空间溢出效应不显著,这表明地理关联下数字经济对要素市场一体化具有一定的门槛效应。又考虑到分区域估计中长江三角洲地区、环渤海地区、泛珠三角地区和东部地区经济关联的平均处理效应均表现出显著的溢出效应,而且环渤海地区、长江三角洲地区、泛珠三角地区和东部地区数字经济对要素市场一体化的边际影响分别为0.246、0.184、0.099 和0.118,即经济联系越紧密的区域数字经济对要素市场一体化的边际影响就相对较大。基于以上分析,本文进一步将邻接矩阵与经济关联矩阵的乘积作为新的空间关联矩阵,以此来探究经济关联是否能调节地理关联下数字经济对要素市场一体化的边际影响。

由表13 可知,采用经济关联与地理关联的乘积作为空间关联矩阵时,第(3)和(4)列的直接、间接和总效应均变为显著为正,且其空间溢出效应均大于表11 中的溢出效应值。这表明经济关联对地理关联中数字经济对要素市场一体化的边际溢出效应具有正向的促进作用。

六、结 论

伴随着我国市场一体化建设的推进,要素市场一体化水平也在不断提升。数字经济作为近些年来方兴未艾的领域有效地推进了我国要素市场一体化建设。本文基于HK 模型,将数字经济规模效应和空间关联特征纳入模型分析框架,从理论上证明了数字经济的发展对要素市场一体化进程具有促进作用。并进一步采用2006-2020 年我国各省、自治区和直辖市数据实证检验了数字经济对要素市场一体化的影响。本文的基本结论如下:第一,数字经济能够有效促进本地区要素市场一体化水平的提升,同时对于关联地区具有显著的空间溢出效应。第二,具体来看,数字经济对关联地区的空间溢出效应主要体现为:沿海地区对内陆地区以经济关联溢出为主。内陆地区之间缺乏足够的经济联系,且我国内陆地区地理区位的差异较大,因此表现出内陆地区之间数字经济的空间溢出效应不稳健的特征。而沿海地区经济联系和地理联系均较为密切,所以该地区两种空间溢出特征均是稳健显著的。第三,本文还发现,地方财政支出和固定资产投资增速会提高数字经济对要素市场一体化水平的边际影响。最后,本文进一步分析了数字经济与要素市场一体化的关系受人口流动的影响,发现数字经济对要素市场一体化起作用的地区主要为人口流入的地区。

本文通过对理论和实证层面的分析指出,虽然数字经济对本地区要素市场一体化水平具有显著的正向影响,也存在显著的空间关联和空间溢出效应,但是在我国经济发展不平衡和人口流动不平衡的背景下,数字经济对要素市场一体化的促进作用也呈现出沿海和内陆地区不平衡、人口流入和人口流出地区不平衡的现象。鉴于此,本文提出以下建议:首先,大力发展数字经济产业,加快推进数字经济基础设施的建设,特别是对于产业发展基础薄弱的内陆地区,应基于数字经济产业与经济发展程度高的地区形成联动效应,并通过溢出效应带动其发展,进而促进要素市场一体化水平提升。其次,鼓励本地人口回流,特别是鼓励回流人口在本地创新创业,将流入人口省份先进的数字产业模式进行推广。最后,充分发挥服务型政府职能,摒弃地方保护主义,积极创造全国要素可充分流动的有效市场。

参考文献

[1] 柏培文和喻理:《数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实》[J]. 《中国工业经济》,2021 年第11 期,第59-77 页。

[2] 柏培文和张云:《数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益》[J]. 《经济研究》,2021 年第5 期,第91-108 页。

[3] 陈磊,胡立君和何芳:《要素流动、市场一体化与经济发展——基于中国省级面板数据的实证研究》[J]. 《经济问题探索》,2019 年第12 期,第56-69 页。

[4] 陈楠和蔡跃洲:《数字技术对中国制造业增长速度及质量的影响——基于专利应用分类与行业异质性的实证分析》[J]. 《产业经济评论》,2021 年第6 期,第46-67 页。

[5] 陈朴,林垚和刘凯:《全国统一大市场建设、资源配置效率与中国经济增长》[J]. 《经济研究》,2021 年第6 期,第40-57 页。

[6] 陈晓红,李杨扬,宋丽洁和汪阳洁:《数字经济理论体系与研究展望》[J]. 《管理世界》,2022 年第2 期,第208-224+13-16 页。

[7] 付剑茹和王可:《企业数字化发展何以促进创新》[J]. 《产业经济评论》,2022 年第5 期,第52-69 页。

[8] 范欣,宋冬林和赵新宇:《基础设施建设打破了国内市场分割吗?》[J]. 《经济研究》,2017 年第2 期,第20-34 页。

[9] 盖庆恩,朱喜和史清华:《劳动力市场扭曲、结构转变和中国劳动生产率》[J]. 《经济研究》,2013 年第5期,第87-97+111 页。

[10] 桂琦寒,陈敏,陆铭和陈钊:《中国国内商品市场趋于分割还是整合:基于相对价格法的分析》[J]. 《世界经济》,2006 年第2 期,第20-30 页。

[11] 郭峰:《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》[J]. 《经济学(季刊)》,2020 年第4 期,第1401-18 页。

[12] 黄群慧,余泳泽和张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》[J]. 《中国工业经济》,2019 年第8 期,第5-23 页。

[13] 孔令池:《国内市场分割及其区域产业结构效应研究》博士[D]. 2018 年,南京大学。

[14] 李万利,潘文东和袁凯彬:《企业数字化转型与中国实体经济发展》[J]. 《数量经济技术经济研究》,2022 年第9 期,第5-25 页。

[15] 梁永堂和祝扬:《数字普惠金融的减贫效应研究——基于国定扶贫县的实证分析》[J]. 《产业经济评论》,2022年第5 期,第86-99 页。

[16] 卿陶和黄先海:《国内市场分割、双重市场激励与企业创新》[J]. 《中国工业经济》,2021 年第12 期,第88-106 页。

[17] 孙璇和吴肇光:《数字化就业的演进历程、发展瓶颈与促进数字化就业的策略研究》[J]. 《产业经济评论》,2021 年第2 期,第119-128 页。

[18] 唐为:《要素市场一体化与城市群经济的发展——基于微观企业数据的分析》[J]. 《经济学(季刊)》,2021年第1 期,第1-22 页。

[19] 王海南和崔长彬:《财政分权与中国省际劳动力市场一体化——基于时空地理加权回归模型的实证检验》[J].《经济问题》,2021 年第5 期,第55-62 页。

[20] 韦庄禹:《数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究》[J]. 《数量经济技术经济研究》,2022 年第3 期,第66-85 页。

[21] 徐清源,单志广和马潮江:《国内外数字经济测度指标体系研究综述》[J]. 《调研世界》,2018 年第11 期,第52-58 页。

[22] 许宪春和张美惠:《中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角》[J]. 《中国工业经济》,2020 年第5 期。

[23] 杨慧梅和江璐:《数字经济、空间效应与全要素生产率》[J]. 《统计研究》,2021 年第4 期,第3-15 页。

[24] 余东华和刘运:《地方保护和市场分割的测度与辨识——基于方法论的文献综述》[J]. 《世界经济文汇》,2009年第1 期,第80-93+49 页。

[25] 余东华和张昆:《要素市场分割、产业结构趋同与制造业高级化》[J]. 《经济与管理研究》,2020 年第1 期,第36-47 页。

[26] 张勋,万广华,张佳佳和何宗樾:《数字经济、普惠金融与包容性增长》[J]. 《经济研究》,2019 年第8 期,第71-86 页。

[27] 赵涛,张智和梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》[J].《 管理世界》,2020 年第10 期,第65-76 页。

[28] 郑联盛:《共享经济_本质、机制、模式与风险》[J]. 《国际经济评论》,2017 年第6 期,第45-69+5 页。

[29] 周文,趙方,杨飞和李鲁:《土地流转、户籍制度改革与中国城市化:理论与模拟》[J]. 《经济研究》,2017年第6 期,第183-197 页。

[30] Arnold, Stephanie., “Drivers and Barriers of Digital Market Integration in East Africa: A Case Study of Rwanda andTanzania”[J]. Politics and Governance, 2022, 10(2): 106-15.

[31] Asker, John., Allan, Collard-Wexler., and Jan, De Loecker., “(Mis)Allocation, Market Power, and Global OilExtraction”[J]. American Economic Review, 2019, 109(4): 1568-1615.

[32] Autor, David H., David, Dorn., and Gordon H. Hanson., “The China Syndrome: Local Labor Market Effects of ImportCompetition in the United States”[J]. American Economic Review, 2013, 103(6): 2121-68.

[33] Baqaee, David Rezza., and Emmanuel Farhi., “Productivity and Misallocation in General Equilibrium”[J]. TheQuarterly Journal of Economics, 2020, 135(1): 105-63.

[34] Bau, N., and A Matray., “Misallocation and capital market integration: Evidence from India”[J]. National Bureau ofEconomic Research, 2020.

[35] Bigio, Saki., and Jennifer, LaO., “Distortions in Production Networks”[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020,135(4): 2187-2253.

[36] Cai, Wenbiao., “Technology, Policy Distortions, and the Rise of Large Farms”[J]. International Economic Review,2019, 60(1): 387-411.

[37] David C, Parsley., and JinWei, Shang., “Explaining the Border Effect: The Role of Exchange Rate Variability, ShippingCosts, and Geography”[J]. Journal of International Economics, 2001, 55(1): 87-105.

[38] David, Joel M., Hugo, A Hopenhayn., and Venky, Venkateswaran., “Information, Misallocation, and AggregateProductivity”[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(2): 943-1005.

[39] David, Joel M., and Venky, Venkateswaran., “The Sources of Capital Misallocation”[J]. American Economic Review,2019, 109(7): 2531-67.

[40] Dorn, David., and Josef, Zweimüller., “Migration and Labor Market Integration in Europe”[J]. Journal of EconomicPerspectives, 2021, 35(2): 49-76.

[41] Hsieh, Chang-Tai., and Peter J, Klenow., “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”[J]. QuarterlyJournal of Economics, 2009,46.

[42] Jensen, Robert., and Nolan H. Miller., Market Integration, Demand, and the Growth of Firms: Evidence from a NaturalExperiment in India[J]. American Economic Review, 2018, 108(12): 3583-3625.

[43] John, Haltiwanger., Kulick, Robert., and Syverson, Chad., “Misallocation Measures: The Distortion that ATE theResidual”[J]. 2018, NBER.

[44] Munshi, Kaivan., and Mark, Rosenzweig., “Networks and Misallocation: Insurance, Migration, and the Rural-UrbanWage Gap”[J]. American Economic Review, 2016, 106(1): 46-98.

[45] Nunn, Nathan., and Nancy, Qian., “US Food Aid and Civil Conflict”[J]. American Economic Review, 2014, 104(6):1630-66.

[46] Pablo, D Fajgelbaum., Eduardo, Morales., Juan, Carlos., Suárez, Serrato and Owen, Zidar., “State Taxes and SpatialMisallocation”[J]. The Review of Economic Studies, 2019, 86(1): 333-76.