论苏轼词对李白的接受

万 羽

(西北大学 文学院,陕西 西安 710127)

0 引 言

苏轼有词坛李白之誉,他在词中多次表达和李白同游的意愿,亦多次化用李白的诗文事迹入词。有学者研究了苏词在风格气韵上与李白诗的承接:刘熙载指出“太白忆秦娥,声情悲壮,晚唐、五代,惟趋于婉丽,-至东坡始能复古。”[1]106陈延焯指出“东坡之词”可比“太白之诗”[2]6,薛砺若论述了李苏二人词气的承接[3]93;也有学者注意到了苏词对李白有意识的学习:葛景春指出东坡词中的狂放之情、超逸之思,是与太白诗词精神一脉相传的。”[4]87-93王水照认为”苏词取源于李诗。”[5]253王红霞亦认为苏轼以大量的创作来接受和传播李白。[6]114

苏轼明确追和李白的词作共36首,借用李白语汇的词作数量更多。分析苏轼词对李白的接受,对理解苏轼的思想心境有很大帮助,同时也能更好地认识李白对宋代词人的影响以及被后世文人追认的历程。苏词对李白的接受,亦随着他人生经历的丰富和思想的变化,呈现出阶段性特征。

1 作品借鉴:典故取用的诗文选择

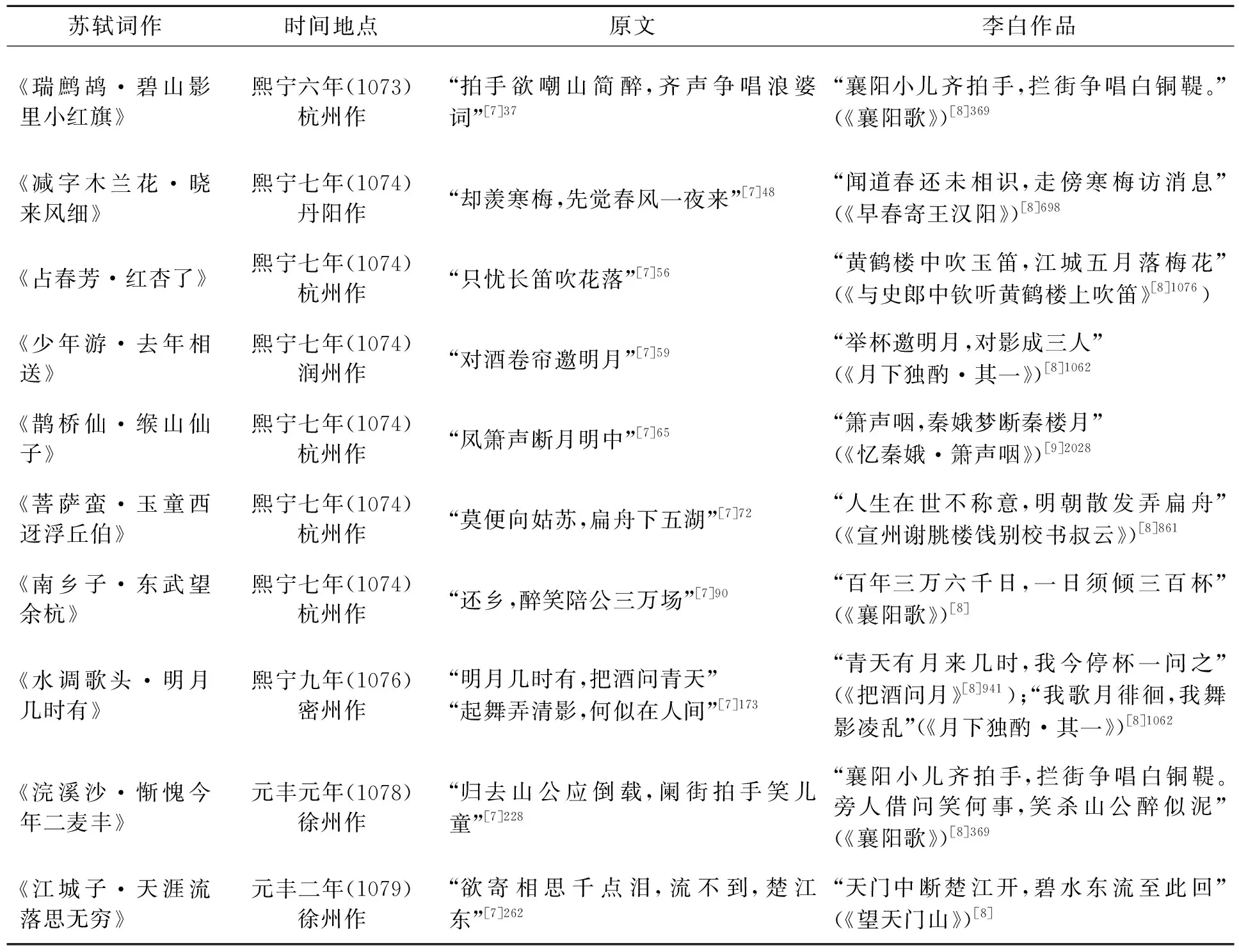

元丰三年(1080)以前,苏轼词对李白的接受主要是化用李白的诗文,表现出对李白作品层面的借鉴(例句详见表1)。这一时期苏词对李白作品的借鉴吸收,首先体现为意象的重叠和用意的相似。前者是苏轼接受李白的显性表征和文本起源,如《占春芳·红杏了》中的“长笛”“落花”,《少年游·去年相送》中的“酒”“明月”等意象,皆是苏李二人志趣相投的自然连接点。至于后者,以苏轼《减字木兰花·晓来风细》一词论之,“却羡寒梅,先觉春风一夜来”[7]48演化自李白《早春寄王汉阳》中的“闻道春还未相识,走傍寒梅访消息”[8]698,二者都是将寒梅视作春天的使者,李白“春”的消息从“寒梅”获得,苏轼则羡煞“寒梅”对“春光”的先知先觉。同样的意象和内涵,以不同的角度和方式呈现,苏词可谓巧用李白之意而又自具面貌。

表1 苏词与李白作品的意象重叠

苏词借鉴李白的诗文,并非简单挪用,而是融汇贯通,将李白的作品作为自己创作时随意攫取的材料,任意剪裁,熔铸于词。如《瑞鹧鸪》一词,苏轼虽化用李白《襄阳歌》“襄阳小儿齐拍手,拦街争唱白铜鞮。旁人借问笑何事,笑杀山公醉似泥”[8]369,但并没有将全部的语料悉数摄入,而是重点选择了“小儿拍手”和“笑杀山公” 这两个颇为突出的动态行为迁入自己词中,分别置于上句的后半部分和下句的前半部分, 即“侬是江南踏浪儿”“拍手欲嘲山简醉”,语断而意不断;同样的语汇,《浣溪沙·惭愧今年二麦丰》中则演变为“归去山公应倒载,阑街拍手笑儿童”[8]228,表意相侔而面目一新,可见苏轼对李白作品的谙习和不断成熟的化用技巧。出神入化者如《水调歌头》:

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。[7]173

其中“明月几时有”,化用李白《把酒问月》“青天有月来几时,我今停杯一问之”[8]941;“起舞弄清影”,出自李白《月下独酌·其一》“我歌月徘徊,我舞影凌乱”[8]1062之语。“把酒问月”和“月下起舞”,是典型的李白式的行为美学,而这一富于浪漫色彩的文学话语在苏词中得到了较好的继承。李白极爱明月,松浦友久统计李白咏月的作品可达全部作品的四分之一。[10]37“明月”意象广泛地进入古代文学作品,可谓是受李白的影响;将“与月对饮”“与月对话”的行为融入文学创作,亦是直接导源于李白。苏轼此词不仅明显地借鉴了李白,也对其做出了突破。

可以看出,这一时期苏词所化用的李白诗文中的意象较为轻松明快,展现了苏轼作为士大夫的悠逸情调和丰富细腻的内心世界。“明月”意象在怀人时出现,但不是痛苦的思念,而是情意绵长的遥相问候;“酒”意象在送别时凸显,虽有离情,更有相约对方归来后“醉笑陪公三万场”的豪情;甚至不止一次出现“小儿拍手笑山翁”的自我戏谑;“楚江东流”虽言离别,却并不凝重,而是真挚醇厚的情感展现;“寒梅”旨在“寻春”;“箫声”来自“仙子”等,都反映出词人欢快惬意的心绪。

苏词之所以呈现出这样的精神面貌是与苏轼此时的经历及内心感受紧密关联的。熙宁四年(1071),苏轼遭到新党攻击,自请外任,被授杭州通判。此行虽属外放,实则是其为避免朝堂纷争而主动选择的激流勇退。此时苏轼在仕途上固然有失意,但并未经历较大的波折,又有仁宗曾直言的“相才”(1)苏轼24岁考制科入三等。仁宗皇帝曾对皇后言:"吾为子孙得两宰相矣"。(见陈文述《秣陵集》中《钟山用东坡<同王胜之游蒋山>韵》),相对顺利。加之苏轼本身的超旷情怀,他始终过着悠游闲适甚至激昂快意的生活。苏轼在杭州游览西湖美景、观潮赏灯,在密州为超然台作记、集队出城狩猎,在徐州应酬唱和,又组织抗洪、兴筑黄楼,呈现出悠惬多姿的精神风貌和积极有为的仕宦图景。此时他的词作中充满了和李白一样的人生快意之感,对李白作品的吸收借鉴也偏重这一方面。

从体裁来看,这一时期苏词对李白作品的化用是丰富而全面的。既有乐府、五七言古体,也有律诗绝句,同时还有词,反映出苏轼对李白的全方位的学习思考。苏轼追慕李白,早年涉猎百家时就曾认真阅读李白的作品,并进行深入的考索辨析,如他十九岁时所作的《书太白广武战场诗》,言及“读李白《广武古战场诗》云‘沉湎呼竖子,狂言非志工。’乃知李白亦误认嗣宗语”[11]2121,他不仅仅是简单地阅读李白的作品,而是加以甄别,这为其化用李白诗文打下了坚实的基础。而苏轼之所以如此倾心于李白的诗作,也在于他们精神气质的相近。元丰元年(1078),苏轼在《王定国诗集序》中写道:“定国与颜复长道游泗水,登桓山,吹笛饮酒,乘月而归。余亦置酒黄楼上以待之,曰:‘李太白死,世无此乐三百年矣。’”[11]318他认为李白的风雅无人能真正继承,只有自己才能充分感受和体味。可见苏轼不仅在作品层面化用和接受李白,更有试图体验、追溯李白意趣的意识,这为其后期与李白达到身心相随的共鸣开导了先声。

2 生命共鸣:场景重现的人生历练

元丰三年(1080)至元丰八年(1085)是苏词对李白接受的转型时期,也是苏词自身出现明显变化的阶段。元丰二年(1079),苏轼横遭乌台诗祸,在狱中羁押将近半年,此后被贬黄州四载有余。苏轼在谪黄期间不仅生活困顿,“谪居穷陋,如在井底”[11]1442,还始终受到政敌的觊觎,回顾这一段时期,苏轼“只影自怜,命寄江湖之上;惊魂未定,梦游缧绁之中。”[11]646表示出命运变故带来的恍惚之感。王水照认为:“‘寄’乃寓居之意,只是一段时间寄居人世。”[12]45由于自身经历的丰富和思维认知的变动,苏词对李白的接受发生了显著变化,呈现出两个倾向。

2.1 苏词对李白生平的涉猎

遭遇变故后,苏轼不再止步于简单化用李白的诗文作品,而是涉及到李白的生平事迹,并且将之与自己的人生遭际联系在一起,从而实现了和李白跨越时空的共鸣。其《满江红·寄鄂州朱使君寿昌》曰:

江汉西来,高楼下、蒲萄深碧。犹自带、岷峨雪浪,锦江春色。君是南山遗爱守,我为剑外思归客。对此间、风物岂无情,殷勤说。

江表传,君休读。狂处士,真堪惜。空洲对鹦鹉,苇花萧瑟。不独笑书生争底事,曹公黄祖俱飘忽。愿使君、还赋谪仙诗,追黄鹤。[7]335

时值元丰四年(1081)深秋,距乌台诗案发生已有两年。词人临江而立,想起了阔别多年的家乡,想起了李白。苏轼是蜀人,李白亦自认蜀中为故乡,“李白一生都在怀念青少年时代在蜀中度过的美好岁月。”[13]14《渡荆门送别》正是李白初出蜀地时所作[14]10,“仍怜故乡水,万里送行舟。”[8]739此时岷江正从他们共同的家乡流淌而来,仿佛也带着故乡的温情,慰藉着远隔千里的“剑外思归客”。“犹自带、岷峨雪浪”极似李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》“江带峨眉雪,川横三峡流”之语[8]567。李白因依附永王下狱,判罪长流夜郎,此诗是流放途中被赦免后滞留江夏时所作。而江夏与黄州同在长江岸侧,二人的境况是何等相似。“狂处士,真堪惜。空洲对鹦鹉”,苏轼不仅化用上述李白诗中“顾惭祢处士,虚对鹦鹉洲”[8]567之句,更包含着和李白同样的身世之叹、不遇之悲。苏轼此时引李白自况,以李白自慰,不免有“同是天涯沦落人”的相知之意。

苏轼最终又以李白消解怅恨——“愿使君,还赋谪仙诗,追黄鹤”,这既是给同样受到政治排挤的友人以宽释,也是对自己的砥砺,既然境况无法改变,那就暂且像李白一样去追求文章事业。关于“谪仙”,李白自叙:“太子宾客贺公……呼余为‘谪仙人’。”[8]1085至于“追黄鹤”,世传李白登黄鹤楼,见崔颢《黄鹤楼》诗,自言“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”[15]549,罢笔而去,后登金陵凤凰台,复作诗,欲与崔颢较胜负。苏轼固然有与李白同样处于困境之中的落拓,但他将李白的风雅事迹作为自己战胜苦难的精神养料和诗文创作所效仿的典型模范,这无疑对苏轼谪黄期间自我人格的超越、文学作品的转关有所助益。

纵观苏轼黄州期间的词作,涉及李白的多达8首。初到黄州时他想起李白的《北风行》,有“寸恨谁云短,绵绵岂易裁”(《南歌子》)[7]286的惆怅凄怨;循李白步履夜游赤壁时,据其“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空”[8]445演化出“谈笑间、樯橹灰飞烟灭”(《念奴娇·赤壁怀古》)[7]398的壮美辞章;遇赦北还时又借李白笔下“江南游女”抒发“迁客今朝始是归”(《减字木兰》)[7]495的悲喜交杂情绪。苏轼在黄州以躬耕自济、以养生自适、以韬晦自存,同时引李白的事迹相励相慰,完成了对困境的超越。遇赦离开黄州后,他几经辗转来到金陵,写下《渔家傲·金陵赏心亭送王胜之龙图》一词:

千古龙蟠并虎踞。从公一吊兴亡处。渺渺斜风吹细雨。芳草渡。江南父老留公住。

公驾飞车凌彩雾。红鸾骖乘青鸾驭。却讶此洲名白鹭。非吾侣。翩然欲下还飞去。[7]515

金陵自古是英雄荟萃之地,李白曾到金陵不下七次,陈文述指出:“金陵江山之胜,甲于东南,古来诗人游者,太白最著。”[16]183苏轼来到此地,和李白自有跨越时空的风云际会之叹。开篇“千古龙蟠并虎踞”即取自李白“龙盘虎踞帝王州”(《永王东巡歌·其四》)[8]4266。而作者在追昔抚今、话别友人之际,突然望见白鹭洲,亦感到无比惊喜。《景定建康志》记载:“‘白鹭洲,在县西三里。洲在大江中’。国朝开宝七年,王师问罪江南,曹彬等破南唐兵五千于白鹭洲。”[17]1615但白鹭洲得以名声大噪,则归功于李白的“二水中分白鹭洲”[8]986。苏轼之所以说“却讶此洲名白鹭”,是因为赏心亭距凤凰台尚有一段距离,苏轼未曾想到自己在此处能望见白鹭洲,遂感到惊讶,而这惊讶的参照对象就是李白的诗文描述。可见苏轼对李白谙熟于心,故而创作时已将之锻造为自己的作词底蕴。

2.2 苏轼与李白精神的接洽

苏词接受李白的另一倾向,是明显表现出与李白精神层面的沟通。如元丰五年(1082)作于黄州的《念奴桥·中秋》:

我醉拍手狂歌,举杯邀月,对影成三客。起舞徘徊风露下,今夕不知何夕。便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼。水晶宫里,一声吹断横笛。[7]426

此词相较于苏轼早年作于密州的《水调歌头·明月几时有》有相似之处,二者都化用李白的《月下独酌·其一》,但前者是从作品层面对李白的借鉴,此作则是对李白生平遭遇的感同身受。郁贤皓指出《月下独酌·其一》是李白天宝三载(744)春被谗见疏,即将离开长安时所作,充溢着孤独愁苦之感。[9]1424苏轼《念奴桥·中秋》一词已然与李白心境相同,其中“我醉拍手狂歌”与“举杯邀明月,对影成三人”“我歌月徘徊,我舞影零乱”[8]1062所传达出的情感状态及内在意蕴更为贴近。就两词所呈露的主体色彩而言,《水调歌头》一词频繁使用“欲”“恐”“恨”“愿”等自主抒情性较为强烈的词汇;而《念奴娇》则是以极具表现力的动词(如“拍”“歌”“举”“对”)使意象化的情景画面具有力量地自然涌现,力度更深。苏轼又以自身的“乘风”对应李白的“骑鹏翼”,贴合后者“骑鲸公子”的雅称和《大鹏赋》的创作。苏轼在痛苦的时候总会想起李白其人其诗,他能理解李白的痛苦和孤独并与之追和。

再如《水龙吟》:

古来云海茫茫,道山绛阙知何处。人间自有,赤城居士,龙蟠凤举。清净无为,坐忘遗照,八篇奇语。向玉霄东望,蓬莱晻霭,有云驾、骖凤驭。

行尽九州四海,笑粉粉、落花飞絮。临江一见,谪仙风采,无言心许。八表神游,浩然相对,酒酣箕踞。待垂天赋就,骑鲸路稳,约相将去。[7]556

此词作于元丰七年(1084),上阙词人敷衍赤城居士司马子微的传说轶事,下阙追忆李白“八表神游”的英姿逸态。如果说前者多有虚幻不实的成分,那么李白的事迹则是有形的、真实的,苏轼与李白的情感接洽无疑更为充盈和有迹可循,与李白的精神交流也更为深入。词以“骑鲸路稳,约相将去”作结,明确表达出与李白相携同行的意愿。关于李白的死因,后人多以杜甫“南寻禹口见李白,道甫问信今何如”[18]112为肇端,梅尧臣“贺监休思镜湖去,应知李白跨鲸回”[19]773为承接,美化李白是捉月落水骑鲸而去。李白病重曾将诗稿交付于族叔李阳冰,捉月落水的可能性较小,但苏轼却常用“骑鲸公子”相称,他认为李白理当以此作为结局。全词多引老庄之典,有明显的道教哲思。李白一生求道,“既然人间的君主不需要他,那他就只有奔向天上的君主了”[13]72,苏轼对李白的感怀亦充满了仙道色彩,抑或说当苏轼语涉仙道时,便自然而然地联想到李白。这种超越理性知觉的自发行为表明苏轼在某种程度上与李白达到了心神相会的自然契合。

苏词对李白借鉴的转变,除了作者与李白遭际相类、人格相通之外,也与苏轼对李白的认可有关。苏轼于诗中直言与李白“予亦四十九,感之,次其韵”[20]1232,以同样的年龄进行生平的追和。苏轼对李白的维护,还体现在他对李白所牵扯的永王谋逆案的辩白(2)苏轼《李太白碑阴记》:“太白之从永王璘,当由胁迫。”理由是“方高力士用事,公卿大夫争事之,而太白使其脱靴殿上”,这样一个人“必不肯附权幸以取容”;而且“璘之狂肆寝陋,虽庸人知其必败也”。苏轼认为李白有识人之能,不可能不知道李璘的必然走向。这是对李白典型的极力维护。且不说李白有没有识人之能,苏轼熟读李白作品,李白作有《别内赴征》《永王东巡歌》等。郭沫若《李白与杜甫》:“(李白)下庐山时兴致勃勃,在永王水军中的初期也兴高采烈,并不是‘胁行’。”周勋初《诗仙李白之谜》:“看来宗氏对此还有疑虑,但李白却是义无反顾地去了。这三首诗中,情绪激昂热烈,‘王命三征去未还,明朝离别出吴关’,这里哪有什么‘迫胁’的迹象?”他是兴高采烈,以为自己即将有一番大作为的。。苏轼对李白作品风格气韵的掌握更是达到辨伪的程度,如元丰七年(1084)《书李白十咏》:“白集中无此。”[11]2096《书李白集》:“余旧在富阳,见国清院太白诗,绝凡。近过彭泽唐与院,又见太白诗,亦非是。”[11]2096并且苏轼对李白的模仿者有微妙的憎恶,认为是“芒庸辈敢尔”[11]2096。如《书学太白诗》:“有狂人李赤,乃敢自比谪仙……而世俗云李白,盖当与徐凝一场诀杀也。醉中聊为一笑。”[11]2098至于徐凝的真实水准,虽然苏轼称李白与徐凝并提是以“谪仙词”“洗恶诗”[11]2164,而洪迈却指出徐凝诗“亦有佳处”,其否定是“东坡之诮”[21]132。可见苏轼对李白主观上近乎偏袒性的认同,他对李白不为世人理解的痛苦如此,对自己不被理解的痛苦亦如此。

3 精神融合:灵魂追述的体验

元祐元年(1086)高太皇太后主政,苏轼被重新起用。在京期间他的词作并没有过多地涉及李白。元祐四年(1089)苏轼自请外任,次年继续以词追和李白,可见苏词与李白的离合关系,李白出现在他较为痛苦失落的时期。自元祐五年(1090)始,苏轼对李白的接受渐臻老境,体现出与李白精神层面的接洽。如《南歌子·再和前韵》:

苒苒中秋过,萧萧两鬓华。寓身化世一尘沙。笑看潮来潮去、了生涯。

方士三山路,渔人一叶家。早知身世两聱牙。好伴骑鲸公子、赋雄夸。[7]624

苏轼在这首词中抒发了漂泊无际的身世之感,呈现出寓化人生的超脱。几经颠簸,回首人生如世间一粒尘沙。早知道仕途如此艰难险恶,应该追随李白寄寓文章事业。

元祐七年(1092)苏轼“知扬州”[22]973,此时其心态和格局有很大变化,开始追慕与李白的“知己情意”。《临江仙·夜到扬州席上作》:“尊酒何人怀李白,草堂遥指江东。”[7]689天宝四载(745)春李白和杜甫在东鲁会面,次年李白即将离开东鲁南下会稽时,《梦游天姥吟留别》言“安能摧眉折腰事权贵”[8]705,奔至江东。杜甫作《春日忆李白》,在长安思念故友。此时扬州正值春夏季节,扬人争望苏轼风采,而苏轼说道“离恨几千重”“依旧梦魂中”。王宝珍解释道:“杜甫梦李白,可能在真实的睡梦中。苏轼梦李白,是在清醒的思念中,怀想里。”[23]

元祐八年(1093)哲宗亲政,苏轼屡遭弹劾,自请外任,临行前以边帅身份要求上殿面辞,被哲宗拒绝。次年苏轼被贬英州,赴贬途中又被贬惠州。惠州时期,苏轼作《浣溪沙·罗袜空飞洛浦尘》:“锦袍不见谪仙人。”[7]747《旧唐书·李白传》记载李白“引足令高力士脱靴,由是斥去”后“白衣宫锦袍,于舟中顾瞻笑傲,旁若无人”[24]5053,极为倨傲。《新唐书·李白传》记载李白赐金放还后“著宫锦袍坐舟中,旁若无人”[25]5762,彰显李白对世俗的轻视。李白因为耿介遭遇的苦难,苏轼比之有过而无不及,其“锦袍”二字,更显人生变故的大起大落——苏轼元祐年间任翰林学士,正似李白供奉朝中,两人又都从高峰摔到底谷。而苏轼正是继李白之后被人们意识到的又一个“谪仙”。[26]291苏轼此时完全化于李白之境。词的下阕,苏轼看似十分释然,却喝酒醉归,显示出遭受政治打击下心情沉闷的事实。出于社会和家族责任的层面,苏轼的家书写道:“昨与长子迈诀,已处置后事矣。”[11]1695是以不复生还故地之望;而出于个人的层面,他想的是与李白同游的场景以及时空被阻隔的怅恨。

苏轼对李白有如此深刻的认同,或也在于从苏轼的时代开始,他就一直在与李白并称。《山谷题跋》:“此公(苏轼)盖天资解书,比之诗人,是李太白之流”[27]79;甚至神宗亦将苏轼与李白相比,《行营杂录》:“上曰:‘不然,白有轼之才,无轼之学。’”[28]143

苏轼对李白有极高的赞誉,《书黄子思诗集后》:“李太白、杜子美,以英玮绝世之姿,凌跨百代,古今诗人尽废。”[11]2124宋人崇杜抑李,而苏轼一直将李白称于杜甫之前。在苏轼最后的人生阶段,也一直引李白相慰。《侯鲭录》:“东坡先生在岭南,言元祐中,有见李白酒肆中诵其近诗云,‘朝披梦泽云,笠钓青茫茫。’”[29]77他经常阅读和辨认李白的作品,《书韩李诗》:“戏谓柳生,李白尚气,乃自招不识字,可一大笑”。[11]2111《书苏养直诗》:“此篇若置在太白集中,谁复疑其非也。”[11]2160直到去世那年,苏轼依然拜谒李白祠堂,作《题铜陵陈公园双池诗》:“要似谪仙回舞袖,千年醉拂五松山。”[20]2637苏轼有意识地将自己与李白链接,他对李白有无法言说的深厚感情和精神上的相惜认同。

4 结 语

苏轼词对李白的接受,从简单的化用李白的诗文、事迹到体验李白的心境,再到引李白为知己相励相慰,呈现精神层面的沟通,是一个流动变化的过程。苏轼特别优秀的词作,或多或少有着李白的影响。苏轼和李白作为唐宋两朝文学巅峰的代表,心性相仿、命运相似、作品相和,才气相通,苏轼不仅对李白有很高的赞誉,也有跨越时空的相惜之情。苏词对李白有一定的承继。