国难题材图书的集体记忆建构研究

张岩 林武霞

【摘要】国难题材图书作为具有强大符号资源和架构力量的载体,对中华民族的民族情感和历史记忆产生巨大的影响,深度参与了集体记忆的建构。本文采用媒介记忆的理论视角,细致考察南京大屠杀题材图书的内容创作与传播情况,并系统讨论了图书对历史事件集体记忆的建构元素和建构过程,提炼出所面临的干扰性媒介失忆、社会性互动不足和压抑性记忆失真等叙事挑战,并结合全媒体语境提出基于叙事路径提升集体记忆的建构力、在各级互动记忆场中建构集体记忆和超越创伤建构集体记忆的当下等策略。

【关键词】国难题材图书 集体记忆 建构

莫里斯·哈布瓦赫在涂尔干有关“集体意识”的观点基础上,将记忆置于社会框架下,在《记忆的社会性结构》一文中开创性地提出了“集体记忆”的概念。概念核心论点是“以现在为中心”,依靠来自过去、负载着文化记忆的符号,向每一位集体成员展示并强化一种自我形象,并在此基础上巩固着其集体的身份认同。在我国,对国难事件的追忆缅怀已经上升到了国家高度,相关主题图书出版数量也在逐年增多。南京大屠杀题材图书同其他媒介形态共同构成了关于这一历史记忆的“叙事群”,借助物质遗迹、仪式、人物和相关材料,建构了民众对特定主题的集体记忆与集体精神接受,并形成了高扬民族情感的社会共识。

一、南京大屠杀图书集体记忆的建构元素

通过对目前出版的南京大屠杀题材图书系统的调研和分析,本文将这一主题图书的类型大致分为五类:一是珍贵档案文献类,如《南京大屠杀史》《人类记忆:南京大屠杀实证》《南京暴行——被遗忘的大屠杀》等运用最朴素完整的话语记述并研究南京悲剧历史真相的权威史学著作;二是专门的史学辞书,如《南京大屠杀辞典》是世界上首部以南京大屠杀专史为内容的辞书,兼具学术和科普双重功能,是对南京大屠杀史学多年研究成果的一次总结;三是日记口述史类,主要以《魏特琳日记》《拉贝日记》《程瑞芳日记》为代表;四是图录图志类,如《南京大屠杀图录》《侵华日军南京大屠杀图集》等;五是主题文艺作品类,例如《南京那一年》《金陵十三钗》《记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀》《2019南京国际和平海报双年展作品集》《锦绣和平——梁雪芳刺绣艺术展》等。

南京大屠杀这一历史事件具有建构集体记忆的可能性,构成集体记忆的要素有以下几点:首先,集体记忆构成的事件是可以被陈述的内容文本,例如有特定意义的主题,故事要包括突出的人物、事件或冲突,能够轻易唤起人们的回忆,并且能够被陈述;其次,有标志性的代表地点或事物,可以反复使用和重现,能够承载族群的意义体和“共同理解”;最后,可以通过纪念仪式的形式表现出来,记忆被周期性地唤起,以缅怀过去、展望未来。

(一)具有标志性的地点

南京作为大屠杀的事发地,有很多地方都是具有强化南京市民记忆的作用,除了在“万人坑”遗址上建立起来的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆外,南京还有17处丛葬地及其他遗迹旧址。由此形成以南京大屠杀纪念馆为核心、纪念碑或丛葬地为辅助的记忆场所系统。

在南京大屠杀题材图书中,主要包含两类标志性地点:一是当时事发的相关地点,如南京国际安全区、南京女子学院、天主教堂;二是纪念性地点,如侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、燕子矶江滩遇难同胞纪念碑、东郊丛葬地纪念碑等。这些地点都蕴含着明显的“符号”特征,不仅向世人讲述那段惨痛的历史,而且承载着南京这座“悲情城市”的历史记忆。它们所具有的“历史在场”的符号特征,使其成为承载各种纪念活动的场地,也是唤醒南京大屠杀“集体记忆”的地标性建筑。南京大屠杀题材图书中提到纪念的场所,多次使用“南京市民所熟知的……”“经常路过的……”等叙事方式,使历史现场摆脱时间的束缚,通过制度化的、有形的记忆之所的设置,打破创伤叙事缺席或集体记忆困境。

(二)唤起共情的事件

南京大屠杀这一事件的发生引起了全世界人民的关注,其间涌现的可歌可泣的感人事件以及日军惨无人道的暴行都能够唤起人们对同胞的深切关怀和对日寇暴行的强烈控诉,现已出版的相关图书基本囊括了这些可以唤起广大人民共情的事件。

《南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》的作者张纯如通过采访当事人、查阅档案资料以及实地考察与研究,极其翔实地记录了日本军队残暴、灭绝人性的屠杀行动。同时,作者还生动记述了南京安全区里以德国商人约翰·拉贝、美国外科医生罗伯特·威尔逊、“南京活菩萨”明妮·魏特琳等国际友人参与救援的深厚情谊。魏特琳日记中有关平安夜的几行文字,激发了作家严歌苓的灵感,她在此基础上创作了小说《金陵十三钗》,秦淮河上躲避战火的风尘女子为了让女学生们活着逃出去,毅然决然地代替她们上了日本人的车队。而作家哈金则以日记为基础,铺排成历史小说《南京安魂曲》,通过主人公的视角去讲述在南京大屠杀期间发生的各类事件,让读者感受那段惨绝人寰的历史。作者有意通过讲述大历史背景下小人物的故事来增强认同感,追寻并建构共同的历史回忆。这种共同的回忆会勾连出强烈的感情链接,使人们感受到伤痛感并引发对这一历史事件的深刻思考。

(三)代表性人物与普通民众

在南京大屠杀事件中,为救人做出巨大贡献的代表性人物和挣扎求生的普通民众都是这段历史的镜像,映射出战争的残酷真相。南京大屠杀题材图书《拉贝日记》的作者约翰·拉贝也是被多次提起的一位国际友人。1937年日军进攻南京,他选择留下,和十几位外国传教士、教授、医生、商人等共同发起建立南京安全区,为大约25万名中国平民提供了避难场所,体现了强烈的人道主义关怀。

除了拉贝、威尔逊、魏特林等在南京大屠杀中做出了非常重要贡献的突出人物之外,还有很多默默无闻尽力救治保全同胞性命的普通民众。当时已经62岁的程瑞芳在南京事变之后,迅速加入金陵女大非常委员会,负责留守学校,建立金陵女大难民所,收留无家可归的妇女儿童。程瑞芳是第一位以日记形式记录南京大屠杀的中国人,在《程瑞芳日记》中记录了她自1937年12月8日至1938年3月1日亲眼所见的日军烧杀淫掠暴行,以及她在此期间的心路历程,是从平凡人视角看待南京大屠杀的一部非常有力的文献资料。除此之外,《南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》还采访整理了許多幸存者资料,这些文献资料为人们更加深刻、全面、多角度地认识南京大屠杀这一历史事件提供了重要的视角补充。

(四)具有纪念性的固定仪式

历史的记忆可通过固定的纪念节点、纪念空间、纪念仪式等来辅助文字记录强化记忆,将历史上发生的“他者”记忆,转化成当代人的共同情感和集体记忆。这些包含着身体实践的记忆载体,具有相对的记忆稳固性,可为民族和国家提供认同的资源。每年的12月13日是南京大屠杀国家公祭日,沉痛的国殇民难通过公祭仪式的形式构筑成民族记忆共同体。报告文学作品《南京大屠杀全纪实》封面明确说明:此书“为第一个国家公祭日而作”,文字充满悲愤和激情。这一天遇难同胞纪念馆会重点推出相关主题图书,各大主要销售平台也会积极响应,主题页面都设置为灰色,在官博展示南京大屠杀图书的相关照片、文字介绍以及视频,让更多南京大屠杀题材图书进入公众的视野。

集体记忆是社会文化情境下对有关共同过往的知識阐释,经由图书这一媒介将对民族历史的描述和阐释向更广的社会圈扩散,经由纪念碑等充满象征意义的代表物展开集体性的、仪式性的记忆活动。仪式是在特定时间和空间举行的象征性活动,具有叙述历史和激励情感的功能。随着时间的消逝,记忆逐渐消淡,人们需要往复有常地举行公祭仪式,使得有关事件的知识与情感得以传送和保持。固有事实随着图书出版不断地被世人所熟知,但历史事件的进一步传播、集体记忆的进一步形成需要仪式不断地强化。纪念仪式的历史现场感与神圣氛围,引导人们以与历史产生关联感的方式形成深刻的群体认同和集体记忆。

二、集体记忆的建构过程

南京大屠杀历史事件作为集体的历史记忆,由事件发生地、档案等一系列物质载体和口述、纪念仪式等非物质载体共同作为“能指”,而历史事件的核心价值则构成一系列客观载体的“所指”。

(一)文图重现历史,实现记忆外化

随着历史研究的深入以及更多文献资料的发现,南京大屠杀题材图书出版数量逐渐增多,且翻译成多个语种出版海外,为世界更好地理解历史、反思战争提供了重要依据。在国际舆论场中,日本右翼分子漠视乃至否认历史,南京大屠杀无疑也成为中日之间历史论争的焦点。通过南京大屠杀题材图书中的相关文字、图片实现记忆的外化,让人们充分了解到当时的历史真相,昭昭前事,惕惕后人。

记忆的外化是将脑海中存储的信息转化到一定的载体上,人脑中存储的个体记忆称为潜在记忆,无法被社会感知和使用,而欲使记忆资源变得可用,须把潜在记忆转化为文本记忆。《拉贝日记》《程瑞芳日记》等南京大屠杀题材图书将私人化的记忆以文本的形态呈现,实现潜在记忆的理解、传递和共享,是个体记忆得以存留、发挥社会价值的基本条件。除了个体记忆外化,还有很多沉潜在档案资料中的素材,对它们的发掘整理也支撑了史实重述。《南京大屠杀史》作为珍贵的档案文献数据统计类史料图书,该书作者张宪文等历史学家深入英、美、法、德、俄、日等国档案馆与图书馆,在掌握大量第一手原始文献的基础上,对日军在南京的屠杀暴行进行了全方位研究,让人们真切地看到日军犯下的罪行。

(二)结合纪念性仪式深化记忆

根植在特定群体情境中的个体,利用媒介构建出来的各种情境去再现记忆。对重大历史事件集体记忆的建构,需要结合纪念仪式的方式,强化时代性话语形态。社会学家保罗·康纳顿在其著作《社会如何记忆》一书中提出社会如何选择集体记忆的材料,强调保持集体记忆传承的实践活动的重要性,比如仪式、习俗、节日传统以及习惯等【〔美〕保罗·康纳顿著,纳日碧力戈译:《社会如何记忆》,上海人民出版社2000年版,第50—53页。】。就南京大屠杀题材图书而言,它们无疑是集体记忆建构的重要思想要素【宿爱云:《从个人记忆到人类记忆:南京大屠杀历史记忆符号的传衍》,《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4期。】。2021年12月7日,南京大屠杀遇难同胞纪念馆举办主题为“以史为鉴开创未来”的图书发布会,10余本反映南京大屠杀历史和国家公祭的主题出版物集中亮相。新浪等平台的读书频道推出“阅读历史”专题页面,集中推介南京大屠杀题材图书。包括图书推介在内的一系列纪念活动成为公众积极参与“国家公祭”活动的重要通道,承载了强有力的“民族情绪”和“普遍共识”,推动南京大屠杀的历史记忆上升为国家和民族记忆。

(三)多元主体视角连接集体记忆网络

南京大屠杀题材图书呈现出主体视角的多元性,基本有四类主体:第一类是饱受磨难幸存下来的南京大屠杀亲身经历者,比如程瑞芳,日本人进城后肆意屠杀,她义无反顾地站出来,和其他富有正义感的留守人士一道保护了成千上万妇女与儿童;第二类是留下来向南京人民伸出援手的外国友人,如《魏特琳日记》记录了收容万余名妇孺难民的金陵女子文理学院,以女性的敏感与细腻,感同身受地写出了女性的恐惧、挣扎、苦难、屈辱与反抗;第三类是加害者视角,如参与南京大屠杀的日军东史郎撰写的《东史郎日记》,东史郎出于对参加侵略战争的反省和向中国人民谢罪的愿望,在日本京都的和平展览会上,公布了他的战时日记,其中包括记录当年南京大屠杀情景的材料;第四类是对于这一事件进行整理和记录的后人。虽然个体记忆很大程度上是碎片化和随机的,但是个体的记忆场景从来不是孤立存在的,而是与更广泛的集体记忆网络相连接的。在叙事过程中,以代表性内容为切入点唤醒相关历史认知,同时赋予文字、图片以历史情感,共同形塑人们对于这一历史事件的集体记忆。

《守望历史——四十年来南京大屠杀记忆传承口述》一书是由段月萍、张宪文、朱成山、齐康、何镜堂等11位受访者的访谈口述整理而成。这些受访者中既有纪念馆的设计者、建设者、管理者,也有南京大屠杀历史研究者与传播者,他们从不同视角讲述了自己与南京大屠杀历史和纪念馆建设与发展的渊源。《朗读者》与侵华日军南京大屠杀同胞纪念馆合作,结合南京大屠杀中发生的一些感人至深的小故事打造了一些听书栏目。这种听书类媒介形式篇幅不长,故事短小温馨、蕴含希望,让人们能在一种和缓的故事讲述中体味到战争的残酷以及南京人民所遭受的巨大苦难和坚强意志。

三、建构集体记忆的叙事挑战

相较于其他媒体形态,国难题材图书体现出明显的历史真实性、资料严谨性和情感克制性。然而在日益丰富的媒介话语形态下,基于图书媒介的集体记忆建构也面临着一定的叙事挑战。

(一)干扰性媒介失忆

媒介记忆是记忆的一种形式,语言、书信、碑文、建筑甚至某种仪式等,都可以作为一种媒介符号而成为人类记忆的载体。“干扰说”是心理学家解释记忆障碍的一种重要学说,他们认为,“人们之所以会产生遗忘不是因为记忆存储失败,而是因为其他信息妨碍了他们想要记住的东西”【邵鹏:《媒介作为人类记忆的研究》,浙江大学博士学位论文,2014年。】。信息纷杂的多媒体社会环境下,人们更容易被碎片化、娱乐化的各类信息所吸引。如国家公祭日前后国难题材图书的销量、讨论度以及评论数量会出现高峰,但这段时间过去之后人们对于此类信息的讨论会比较快速地下滑,直至下一个相关信息节点出现。

(二)社会性互动不足

哈布瓦赫认为:“没有纯粹的记忆,记忆产生于集体。回忆不是个体活动的过程,而是在一定的社会框架下才能完成,需要借助某些载体如时间、空间、事件等才能被感知,经由‘他者唤醒个体记忆。”【〔法〕莫里斯·哈布瓦赫著,毕然、郭金华译:《论集体记忆》,上海人民出版社2002年版,第30—31页。】民众对于国难事件的了解尚未达到深入和全面,各平台的信息接收者互动不足,集体记忆表征呈现表面化趋势。就图书市场考察结果来看,国难题材图书不仅销售终端少,而且出版和发行也缺少宣传推广,人与书之间的距离较大,接触体验较少。社会性互动的缺乏影响了民众关于这一历史集体记忆的形成和持续。

(三)压抑性记忆失真

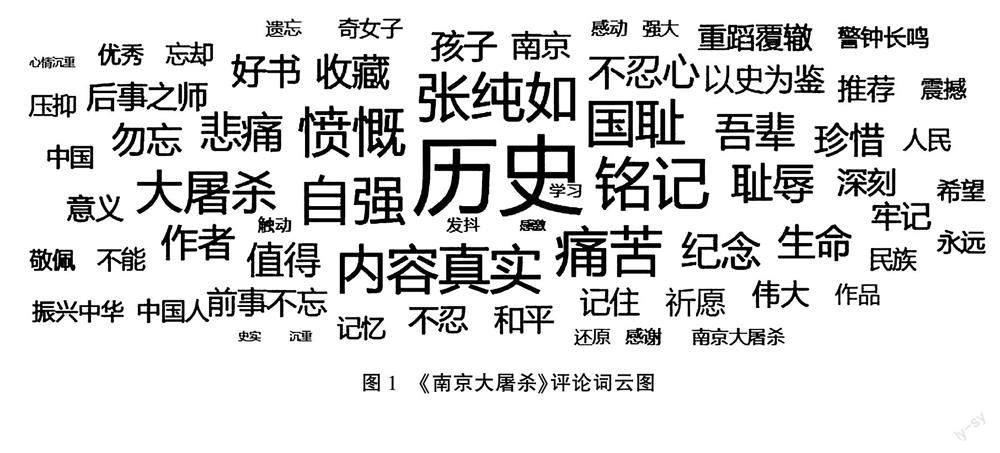

杰弗里·亚历山大提出,“当集体成员认为他们遭遇了一个在他们的集体意识中留下不可磨灭印记的、骇人听闻的事件,并且这一事件从根本上无可挽回地改变他们未来的身份性质时,文化创伤就发生了”【李红涛、黄顺铭:《记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀》,中国人民大学出版社2017年版,第517—521页。】。国难题材图书的内容多具有浓烈的痛苦情绪,这一历史事件产生的心理创伤,某种程度会压抑人们的阅读主动性。在很大程度上,文化创伤并非生来如此,而是历史造就的。文化创伤由此进入不可避免的常规化过程,创伤中的“历史教训”随之沉淀在纪念碑、博物馆和历史纪念物的收藏之中【陶东风:《文化创伤与见证文学》,《当代文坛》2011年第5期。】。人们出于生理保护机制会选择回避痛苦记忆。通过对当当网上南京大屠杀题材图书的书评进行内容采集和分析(截至2022年1月),词云图(图1)显示,人们对于此类图书主要情感还是“勿忘国耻”“沉重”“铭记历史”,这也导致读者在一定程度对这类图书产生“不忍卒读”的心理。

四、全媒体语境下国难题材图书的集体记忆建构

媒介形态演变深刻影响着集体记忆建构。在全媒体时代,新型媒介形态不断出现,短视频、直播、三微一端等传播平台的迅猛发展,打破了原有的时空格局,构建出流动的传播语境,各媒体信息与相关图书之间呈现出相互补充、解释与说明、营销宣传等关系。传播语境的变革引发社会集体记忆建构权力的流动,使集体记忆建构在“相互协作”与“多元协商”中展开。

(一)基于叙事路径提升集体记忆的建构力

1.将个体命运嵌入宏阔的历史叙事

虽然记忆的集体框架并不是依循个体记忆的简单加总原则而建构起来的,但是集体记忆的建构,必须包括对个体命运和人性情感的具体思考和向内观照。只有真正将个体命运嵌入宏大的历史叙事中去,才能产生撼动人心的感人力量,激发读者的民族认同和集体情感。在《南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》中为了还原历史,学者张纯如一面收集大量第三方资料,一面前往南京、上海等地与屠杀幸存者进行面对面的取证交谈,前后历经三年时间,以冷静而有温度的笔触呈现历史真相。亲历者的主体叙事体现了哈布瓦赫所说的“记忆是身份认知的核心”【〔法〕莫里斯·哈布瓦赫著,毕然、郭金华译:《论集体记忆》,上海人民出版社2002年版,第78—79页。】,阅读者对图书内容所表达的历史真实产生无条件的信任。这本书在世界范围内产生了广泛的影响,打动了国内外读者的心灵。

2.强化图像的叙事性与感染力

国难事件是永远镌刻在中华民族乃至全人类集体记忆之上的历史悲剧,对于这一题材的图书出版更应该慎重,不仅需要在已有的历史资料基础上认真整理,更需要思考如何将图文有效结合、精练表述,挖掘历史内涵,抓住读者情感共鸣点,使集体记忆自然而然地融入读者的阅读过程。《南京大屠杀史實展》选取了200余幅历史照片,让读者翻开书,就仿佛走进了纪念馆,使得南京大屠杀的集体记忆呈现更加直观化。南京大屠杀八十周年祭出版的全民读本《南京大屠杀全纪实》的封面选用了吴为山先生创作的《家破人亡》雕塑,它作为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的代表性地标,呈现出强烈的视觉冲击力和饱满的叙事感。

3.“叙事群”矩阵互动提升集体认同

媒介作为存储机制和传播手段,通过创造与记忆不同的接触方式,最终影响集体记忆的构建及其结果【王炎、黄晓晨:《历史与文化记忆》,《外国文学》2007年第4期。】。集体记忆传播语境的改变并非是单一的物理变化,而是整个集体记忆实践生态的转变,集体记忆正呈现一种流动的、液态的特性。因此,在多媒介融合背景下,国难题材图书要积极寻求其他媒介形式的合作,在“叙事群”的矩阵中加强社会互动,实现记忆张扬,使真实有效的官方考证信息占据受众接收信息的主流。集体记忆“依赖媒介、图像或各种集体活动来保存、强化或重温”【王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,社会科学文献出版社2006年版,第27页。】,并吸引越来越多的受众参与讨论和纪念,形成了相互缠绕的记忆场。在这种因文化认同而聚集的群体中,彼此之间的交往提升了集体记忆的具体性及认同度。

(二)在各级互动记忆场中构建集体记忆

1.民间记忆与官方记忆的互动

社会建构论思想认为人类的记忆、态度、情感等都不能仅仅看作个体的心理过程,而应当看作一种“社会事件”和“集体行为”。从主流媒体的角度,应充分发挥其话语建构的影响力,确立集体记忆和民族情感的基调。《人民日报》官方微博会组织网友参与“微议录”——对某一与南京大屠杀相关图书的阅读感悟或者对幸存者的祭奠,并将具有代表性的言论集结汇总,在微博上发布长图。把转发微博的行为视为对逝者的送别、致敬和缅怀,视为集体记忆的守护者所作出的实践。这种官方发起、民间灵活参与的合作形态,增强了受众的同理心和认同感,驱动集体记忆在仪式性的活动中得到唤醒和传承。

虽然社交媒体更多地承载着受众节点的个体体验与民间记忆,然而借助主流媒体推介国难题材图书这一官方记忆场的建设,实现了官方记忆与民间记忆的融合与互动,强化了对民族情感和精神价值的有力支撑,同时也有效规避了由于社交媒体低门槛化、话语杂糅导致的记忆场暧昧化现象,推动官方记忆场与民间记忆场相互补充,积极互动,从而使互联网环境中历史和战争的集体记忆建构走向开放和平衡。

2.新旧媒体记忆之间的互动

目前,国难事件的纪念活动多采用物质化载体。其积极意义在于,无论是纪念馆、博物馆这样的实体纪念建筑,还是文字留痕和声像保存,集体记忆都能够维持固定的结构和稳定的内容。然而,这也在一定程度上限制了传播的覆盖范围。数字媒体是集体记忆脱物质化的必要条件,在2021年国家公祭日当天,微博“幸存者讲述南京大屠杀”这一话题有24万人参与讨论。央视新闻、《人民日报》、新华社等一批专业化的媒介机构入驻抖音短视频平台,其较大的民众影响力与记忆建构的叙事力成为集体记忆重要的内容生产力。以珍贵的视频影像资料以及背景音乐所营造的氛围,碎片化的快速解读,以宏大的叙事场景触发共同文化背景下个体的情感共鸣【夏德元、刘博:《“流动的现代性”与“液态的记忆”——短视频在新时代集体记忆建构中的特殊作用》,《当代传播》2020年第5期。】,也在一定程度上对现有的图书文献资料进行进一步的形象展示与动态呈现。南京大屠杀遇难同胞纪念馆与新华网合作筹办的国家公祭网,与南京侵华日军南京大屠杀史研究会、国家记忆与国际和平研究院合作产出了一大批高质量图书。“南京大屠杀史与国际和平研究院”是中国智库索引(CTTI)首批高端智库,是中国文博场馆建立的第一家新型智库,民众可以免费通过公祭网阅读南京大屠杀最新的相关文献资料和图书。此外,公祭网还利用VR、AR技术,使人们可以通过互联网云参观南京大屠杀相关的记忆场所,复原当时场景以及相应的环境氛围,通过网上点燃蜡烛等仪式进行纪念活动。这些基于数字平台的资源统整,能够为中华民族集体记忆的建构和传承提供内容支撑,为后续的研究留下丰富的可资考证的生命图谱。

3.读者之间记忆书写的互动

琼斯·梵·狄吉克在《媒介化记忆》中提出:每一次新媒介技术的进步带来新产品的问世,都对公众与私人的界限进行了重新划分,私人空间与公共空间的界限变得模糊,记忆形成的场所也没有绝对的限定,个体记忆与集体记忆的关联变得更为紧密【Jose van Dijck. Mediated Memory in the Digital Age.Stanford University Press,2007(77). 】。随着新媒体形式以及民间记忆场的结合,数字化记忆为集体记忆带来了更加活跃的个体记忆的参与。国难题材图书可以在互联网中开启记忆的发动机,释放更加开阔的民间书写空间,为读者之间的互动提供了话语场。

互联网的高互动性对集体记忆的生产、传播和消费有积极的影响。作为柯林斯互动仪式链理论的核心概念,“情感能量”可以解释为互动参与者所受到的情感刺激,即仪式参与过程中共享的情感体验。尽管这种情感只是瞬时性的,但经过互动仪式的重复、累积和强化,可能转化为群体间共有的集体兴奋,进而产生其他类型的情感。民众在社群空间抒发情感的同时也是在分享彼此的记忆点,当个人叙述融入集体记忆的同时,集体记忆就有了个人温度,能够在更广泛的范围内产生情感共振。例如,豆瓣上关于南京大屠杀题材图书的书单推荐和读后感分享社群,正是在不断分享、讨论、转发中建立起基于社群行为的集体记忆。社群成员会主动在群里进行情感维系和感悟分享,在共同情绪的驱动下,群体身份的认同以及维护意向不断强化,并自觉尊重和维护群体符号。

(三)超越创伤建构集体记忆的当下性

1.在社会文化框架中不断重塑集体记忆

历史上的国难事件对中国人民来说,代表了无法磨灭的情感创伤。在文化社会学意义上,事件是创伤情感的凝结点,也是记忆的起点和触媒。集体记忆对于建构民族共同体以及国家认同感具有非常重要的作用,对于历史的记忆与重构成为当下社会文化建构的重要内容。创伤再现又受制于场域内的生产常规和文化规则【黄月琴、王文岳:《抵抗与创伤:抗日战争历史的媒介记忆偏向》,《当代传播》2016年第3期。】。国难事件需要被记忆,更需要人们反思记忆。这种反思需要将视角对准事件的所有要素:情境、制度、思想、历史传统、人性和媒体等,把对这些问题的思考融入图书出版过程中,同时做到价值观的中立、信源的真实,以及不同视角的平衡等。

随着社会文化框架的发展,人们对于国难事件的记忆并不局限于残酷的战争和屠杀,视野也逐渐扩大到抗日战士英勇不屈的大无畏精神以及在暗无天日的战争阴云笼罩下仍互帮互助的人文精神,扩展到对国家命运、民族精神和战争的深刻思考。

2.主动将民族创伤汇入世界记忆

战争记忆不仅是中华民族的巨大伤痛,也是世界人民的“不可承受之重”。除了中国作家之外,许多外籍学者、记者也创作了多部南京大屠杀题材的图书,如《南京大屠杀——英美人士的目击报道》《1937:一名英国记者实录的日军暴行》《西方新闻传媒视野中的南京大屠杀》等,为这段历史在世界范围的传播和研究提供了重要的资料。然而,国际上依然有一些国家和地区并不了解这一事件,甚至存在某些刻意歪曲史实的现象。东中野修道的《南京大屠杀的彻底检证》极力美化日本军国主义对外侵略战争,在已经清楚记载的枪杀记录上节外生枝,臆想出“第三种解释”。其言论的传播导致部分接收者发生了认知谬误,在国际社会上产生了负面影响。大屠杀题材图书作為一种强大的符号资源和架构力量,需要真实地还原历史、唯物地反思战争,超越民族创伤,建构一种对话的伦理,扩展与自身、与他人以及与世界的自由交互能力,以健全自身的主体性和判断力【周海燕:《媒介与集体记忆研究:检讨与反思》,《新闻与传播研究》2014年第9期。】,从而推动将民族集体记忆汇入世界记忆之中。

国难题材图书对外出版更应该重视集体记忆框架的作用,精心挑选并在内容和形式方面结晶集体表征。在内容上,要善于从“过去”以及“现在”的事件中概括出适宜对外传播的符号;在形式上,要充分利用国外受众最常用的社交媒介进行相关图书和信息的宣传【佘庄墅:《“集体记忆”理论视阈下南京大屠杀事件对外传播的三个维度》,《对外传播》2017年第8期。】。国难事件虽发生在过去,但这一题材的图书中所包含的记忆和叙事与当下复杂国际局势和国际舆论环境下衍生的话语权争夺、记忆争夺和情感矛盾混杂在一起,被反复召唤和激发,并嵌入当下中国的世界视角。

3.平衡“抗争”与“创伤”叙事

“抵抗”与“创伤”是南京大屠杀图书书写的两大主题,抵抗叙事和抵抗记忆,是记录中国军民抵抗日寇、保家卫国的战役或活动,展示国民为抗日战争胜利所付出的巨大努力,可以发挥激励民族精神的作用。创伤记忆是将一些受难事件作为民族的伤痛和耻辱保留下来,用惨痛的历史来教育和警醒后人。

表1通过对28700条当当网书评筛选取用,分析评论中的各类情感占比。因为多数书评会蕴含多种情绪,因此占比之和并不呈现百分之百的状态。结果显示,在民众的记忆结构中,“抵抗”与“创伤”這两种记忆并不平衡,前者明显少于后者。包括图书在内的大众传媒对抵抗历史的单一化、边缘化和零散化书写,导致抵抗性历史书写处于公共舆论领域被遗忘的边缘【黄月琴:《大屠杀的事件性与后创伤主体——记忆、媒介及其文化省思》,《国际新闻界》2019年第3期。】。长期以来不断弱化的抵抗记忆和不断强化的创伤记忆,使得民众经常站在“受害者”的角度记忆抗战历史,无法理性看待历史和现实,继而催生激烈的民族主义情绪。这种媒介记忆的偏向难以避免地导致民众记忆的偏向,进而引发集体记忆结构失衡。这也为国难题材图书编纂过程中平衡抵抗记忆与创伤记忆的建构,深度开掘历史意义和精神资源提出重要命题。

五、结 语

国难事件是我国历史上一道道巨大的伤痕,国难题材图书同其他媒体共同构成“叙事群”,在建构和传承集体记忆的过程中起到了不可或缺的作用。正如涂尔干所言,集体记忆具有凝聚功能,过去的传承对培养社会集体认同感具有积极作用。我们要把基于历史真实的集体记忆建构作为滋养民族认同的重要资源,形成国难题材图书出版的根本性价值指向,将图书作为一种具有强大的符号资源和架构力量的载体,推动国难事件在集体记忆的建构过程中从城市记忆走向民族国家记忆,并最终迈向全人类的共同记忆。

〔作者张岩,辽宁大学新闻与传播学院教授;林武霞,辽宁大学新闻与传播学院2020级硕士研究生〕

A Study on the Construction of Collective Memory by Books on National Disasters: Using Nanjing Massacre Books As an Example

Zhang Yan & Lin Wuxia

Abstract:Books on national disasters play a significant structural and symbolic role in the construction of collective memory in China, and wield great influence on the national sentiment and historical memory of the nation. This paper adopts the theory of media memory to thoroughly investigate the content creation and dissemination ofthe books on the Nanjing Massacre. It methodically discusses components and process of building collective memory of historical events through books. It also summarizes some of the narrative challenges faced, such as the media amnesia due to interference, a lack of social interaction and memory distortion due to repression. The paper proposes strategies for improving the construction of collective memory by using narrative paths, building collective memory in interactive memory fields at all levels, and building collective memory in present times beyond trauma in line with the all-media context.

Keywords:national disaster books, collective memory, construction