托马斯·伯恩哈德小说《石灰窑》叙事形式探微

⊙续文[南京工业大学,南京 211816]

奥地利作家托马斯·伯恩哈德(Thomas Bernhard,1931—1989)是20世纪后半叶奥地利乃至欧洲文坛最受关注的作家之一,然而,在他多达23卷的全集中,小说和戏剧的情节却几乎都可以用一句话概括,并且这一句话也常常显得模棱两可。作家似乎从未想要讲述一个完整动人的故事,情节只是他铺陈观点的载体,他也因此被评论界公认为“故事的破坏者”。

1970年,小说《石灰窑》为他摘得德语文学最高奖项毕希纳奖。小说的主要内容是:六十多岁的康拉德枪杀了他瘫痪的妻子,小说的叙述者对康拉德的犯案动机进行调查,并逐渐展开康拉德在行凶地点石灰窑里的生活图景。本文将以该作为例,从叙事学的多个角度细致分析它的形式特点,尝试达到对伯恩哈德叙事艺术管窥见豹的目的。

一、多重叙述主体和间接叙述

套用叙事学的基本框架,《石灰窑》的叙述处处显示出模糊多解、非传统理论所能涵盖的特点。如由叙事学中“焦点”①的定义可轻易判断,小说中的主叙述者和主人公并不统一。被侧面描写的主人公康拉德的生存状况由一个个片断无序拼凑而成,突然冒出又戛然而止。情节的缺乏使得小说与其说是在叙述故事,不如说是一份无止境的谈话记录。时间的概念也在断片式叙述中变得跳跃模糊,而最具特色、直接暗示叙述不可靠、具有荒诞意味的叙述技巧是叙述主体的特色。

《石灰窑》里叙述主体的特征显示,对小说叙述角度的传统分析,如现今仍占重要地位且被时常引用的斯坦策尔的三大典型叙述情形——第一人称、全知和人物视角,于伯恩哈德的作品来说不仅太过粗糙,且会遗留下不少无法解释的现象。

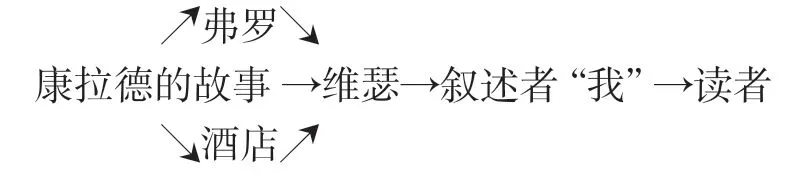

本作的叙事者“我”是一位推销保险的业务代表,在工作的同时搜集康拉德杀妻案的资料,信息的主要提供者是他的两位客户弗罗和维瑟,他们同时也是康拉德极其狭窄的人际关系网中和他相对接近的人物。此外,“我”还在各地酒店里收集到一些小道消息。本作的叙述路线如下图简示:

第一人称直面读者,履行了组织起所有叙述语言的职能,是形式上的最高叙述者。而弗罗和维瑟的信息号称与康拉德直接接触而来,酒店中的消息渠道不可考,它们的共同点是在小说中多以引言形式再现,从属于“我”的收集和整理,因此尽管弗罗和维瑟的频繁出现吸引了读者的绝大部分注意力,其定位仍是作为引用人物的下级且非独立的辅叙述者。

但是信息再现过程并非通过主叙述者在情节中的主导地位或决定性的个人作用来实现,其区别于传统叙事理论中斯坦策尔的第一人称叙述情形:那样的“我”应该是“亲身经历、共同体验或观察了事件,或者间接了解到事件的真正行动者”②。也就是说,在典型的第一人称视角的小说里,“我”不仅在语法上是叙述者,而且即便不作为主角,也应生活在情节和角色世界之内;即使在当前的事件中不活动,之前也必有过行动,否则无缘无故为何要(以自己的某种方式)叙述?但是小说中的“我”无名无姓,除了职业外,读者对他的经历、性格、人际关系一无所知,也不必有所知。对康拉德的故事,他别说经历,连观察也不曾有,虽然“多次”见过康拉德,但叙述里所有的资料都是引用他人的谈话,更因为对同一事件,各人的报道多有矛盾,所以他对所谓真相的“间接了解”也备受质疑;小说找不到他行动的前后关联,读者无从知晓他调查和叙述的动机。他所做的是实证主义式地收集和复述各路资料,仅在开头部分极罕见地稍稍插入短评。比如关于康拉德作案用的子弹数目,他说:“清楚的是,至今为止除了人们认为的那些法律内行,没有人知道康拉德到底用几颗子弹杀了他妻子。”③这样的疑问和结论,貌似由“我”而出,然而但凡读者在看了前面一大串互相矛盾的数据后,自然而然也会如此思考。至于后文越来越多地出现奇怪或矛盾的地方,他则视而不见,只是单纯而详尽地铺陈,因为他所知的“真相”并不比读者更多。

由上文可知,《石灰窑》运用了一种经由媒介中转的间接叙述方法。中介人“我”与事件保持距离,不以给读者再现事件为任务,反而一再提醒读者,在这种间接的叙述情形下,信息传达本身的可行性,直接决定了主人公乃至全文的可信度,对此又可以有不同的理解方式。

首先,将客观事件语言化的困难。“我”尽管不介入事件,毕竟是在用自己的方式、用文字记录他人的事情,被叙述的不是直接的经历,而是对它的整理加工;但若叙述者和主人公统一,又难免融入可能是误导性的主观思想,呈现当局者迷的状态。很难判定,到底哪一种语言化的形式更令人信服。

其次,贯穿全篇的引用造就了亦可双解的绝对间接性,最后到达读者手头的信息有时已是来自第三、四手。一方面,信息在中转途中必生谬误,第一虚拟式的使用本身也表明了这些道听途说的言论存在局限性;另一方面,引用不等于客观性的缺乏,正因为叙述者是站在读者角度,放弃了个人的评论感想,使小说里主观的思考者始终只有康拉德一个,反给人力求客观的印象。④

最后,“我”对资料的详尽再现是不可靠的叙述。信息里自相矛盾之处层出不穷,任何一条言论都在其真实性上受到质疑,任一事件都非确凿无二。读者甚至会对叙述者的行为也产生怀疑:他是否正确、完整地引用了别人的话呢?是否叙述者本身的失职就是引起矛盾的原因?小说中的这些问题都是无解的。以上这些叙述手段使得石灰窑和康拉德的形象一开始就疑点丛生,似是而非,读者有理由质疑其存在的合理性。

二、修辞的语言狂欢

《石灰窑》中大量应用了各类修辞,如象征、双关、蒙太奇、黑色幽默等,在伯恩哈德“言谈即内容”的写作特色里,修辞往往产生双重作用,既是形式上的创作手段,又以语言荒诞的方式直接凸显了情境和人物的荒诞性。其中,重复和夸张是本作中最常见和突出,也是在伯恩哈德的全集里运用最娴熟的两大修辞。

(一)重复中的不断上升

“所有对叙述‘技巧’的解释都基于一个简单的观察:在整部作品中,情节、人物以至单个的描写都具有重复的倾向。”⑤《石灰窑》也印证并极端化了文学中结构主义代表茨维坦·托多罗夫的一般论断。从整体到细部,重复修辞都支撑着全文的基本框架且有多种表现形式。在此仅以一例——原文23至25页关于康拉德耳聪的章节——进行说明,此处的重复至少可分为三个层次。

其一,小说是由康拉德的活动或思想等各个无甚关联的单元串联而成,每个单元里都至少由弗罗和维瑟(有时还加上第三、四者)对共同的话题进行多重论证,他们的叙述有时吻合,有时背离,有时互相补充。在列举的章节里,康拉德对维瑟强调了石灰窑的绝对安静锐化了他的听觉,并对弗罗详细描述了不可思议的耳聪程度。两段叙述不但着重点不同,还包含了足以引起质疑的矛盾:石灰窑能隔绝来自附近伐木厂的噪音和酒馆的喧闹,但康拉德却可以在楼下的工作室里听见楼上妻子的呼吸声和湖对面人的说话声。重复中突现悖谬,我们可以合理怀疑康拉德的听觉里融入了心理因素。

其二,句子的同义反复达到了无限制的程度,几乎占到全书篇幅的一半以上。或是完全相同,或仅有词序变化的词句接连反复,多为简短强烈的感叹句:“进去石灰窑!进去石灰窑!”“回托布拉赫,回托布拉赫!”或是绕口令式的文字组合:“一个人听见和看见,或者一个人听见,或者一个人看见,或者他听见和看见,或者他听不见看不见。”

另一种稍隐蔽的重复是意同而形不同,且在变化的句子中渗入语意上的变化和升级,甚至不动声色地过渡到对立的意思上去。它们有时接连出现,有时隔开很长一段才冒出一句,呼应前文某处。如康拉德在石灰窑里能听见别人听不见的湖对面人的说话声,在这一段里至少反复了三遍,第二遍细诉了他如何听见的动作(站起、走到窗边听得更清楚),第三遍则在隔开一段评述后又重回强调(自己听得如何精确,列举别人如何完全听不见)。插在第二、三遍之间的评述也可看作意义引申的重复:“他一直听到和看到许多别人听不到和看不到的东西。”这一句就将他在石灰窑里的耳聪平滑提升到普遍意义上的绝对“耳聪目明”的高度。

其三,词汇重复。同一单词或其衍生词的重复,有时甚至印刷成斜体以达到双重强调,确立了它们作为解读作品的关键词的地位。如在这三页里,“自然的”(naturgemäß)一词出现了不下五次,但并非每次康拉德认为“自然的”想法都符合常人的逻辑,即使可以说通,也多包含思维跳跃。例如“在完全的波澜不惊状态下的敏感是最完善的,自然也是最致命的”就从就事论事直接跳到了融入主观感情的极端评判。在“自然的”一词出现时,作者无一例外会用上德语间接引语里并非必需的第一虚拟式来提示该论断的主观性,促使读者站在一定距离之外来审视主人公的特殊逻辑:“自然的”是否真的自然?

重复因而已不止有创作形式上固有的强调、深化某事的作用,在重复中显现的悖谬、混乱、反讽、主观激动等都引发了荒诞效果。此外,就全文内容的高度来看,该作也在一定程度上重复既往。很多同时代的批评家指出了它在主题上的延续性:字里行间渗透出人类生活的可怕、无意义和窒息感,对不可救药的错乱、扭曲和灰暗的现实的出离愤怒。有人甚至极端地认为,正像小说中康拉德的妻子长年反复织同一副手套一样,伯恩哈德也只是在重复写同一部作品,表现同一个主题。⑥

(二)夸张

伯恩哈德被誉为“夸张专家”,他本人也承认对这种修辞的偏爱:“我把我的夸张技巧发展到了难以置信的高度……为了理解事情,我们必须夸张……只有夸张能带来明晰。”⑦在《石灰窑》中,夸张有两种表现形式:一是无条件、无限制范围的最高级或表达绝对意义的词汇(如“全部”[all-]、“每个”[jede-])的频繁使用;二是由个别到一般、由低级到高级,在重复修辞中循环上升直至极限,显示出罔顾逻辑与理性的夸大其词。

例一:这个条件对他的论文无疑是有益的,论文探讨听力也并非偶然,最后论文的题目也定为《听觉》。她,康拉德的妻子存在于此,康拉德对维瑟说,从他的研究、他的《听觉》的角度来看也是算计好的。这里所有的一切,此时与石灰窑相关的一切,都是算计好的。

例二:但是所有这些评论都是可笑的,就如所有人们说出的话都是可笑的,康拉德说,人们表达了,他说,就把自己变得可笑,同样的,人们说了什么,就把自己变得可笑,同样的,人们阅读的东西是可笑的,人们听到的东西是可笑的,人们相信的东西是可笑的。

例一由前文的某个条件(石灰窑的绝对安静)为起点,说到妻子的存在是算计,推及一切均为算计;例二既运用最高级,又由点及面重复排比,最大限度地强调了绝对的可笑性。

康拉德的泛化性思路固然有些言过其实,但是中国古语也有云“辞不过其意则不鬯”,也就是说,不张皇夸大则不足以表达某些情感或观点。一方面,夸张起于心理学上所说的当事人的激情状态,人往往出现“‘意识狭窄’现象,即认识活动的范围缩小,理智分析能力受到抑制,自我控制能力减弱,进而使人的行为失去控制,甚至做出一些鲁莽的行为或动作,言语上则表现为言词过于夸大,经不起理智的分析和推敲”⑧。此时,康拉德的理智已让位给激情,半疯之下的言辞难免荒谬。另一方面,这些极端言论不乏合理性,穿透世界虚伪的表象揭露它的“算计”“可笑”。在夸张里显得荒谬的论调,其实是现实的、一针见血的,夸张因而成为表达不能表达之事的手段。

三、结语

《石灰窑》在区区两百多页中包含了广博深刻的思想内涵,可以说,从主人公康拉德的每段讲述中都可以挖掘出触及人和世界的本质的东西。作品延续了伯恩哈德的一贯风格,如故事情节较弱,通篇是人物絮絮叨叨的独白,然而读者却不会由此感到厌烦或被迫接受说教的痛苦,这归因于作家独特的叙事技巧,即从叙述角度、修辞等多方面将作品人物和观点间离化,以引起读者共同思考。

① 指文本信息在某一个或多个人物身上的集中性。参见:Jahraus,Oliver.Dasmonomanische“Werk:Eine strukturale Werkanalyse des Oeuvres von Thomas Bernhard.Frankfurt am Main:Verlag Peter Lang GmbH,1992:64.

② 转引自:Martinez,M.&Scheffel,M.Einführung in die Erzähltheorie.München:C.H.Beck,1999:90.

③ Bernhard,Thomas.Das Kalkwerk.Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag,1970.本文所引作品原文均来自此版本,不再另注。括号中为原文页码,中文自译,文责自负。

④ Grabher,Michael.Der Protagonist im Erzählwerk Thomas Bernhards.Hamburg:Verlag Dr.Kovac,2004:151-152.

⑤ 转引自:Hartmann,Karl-Heinz.Wiederholungen im Erzählen.Zur Literarität narrativer Texte.Stuttgart:J.B.Metzler Verlag,1979:1.

⑥ Bernhard,Thomas.Das Kalkwerk.Band 3 in:Thomas Bernhard Werke.Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag,2004:254-255.

⑦ Bernhard,Thomas.Die Berühmten.Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag,1988:128.

⑧ 彭聃龄:《普通心理学》,北京师范大学出版社1988年版,第448页。