积极反叙实动词“假装”及其语义表现和语用价值

李昕颐

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

一、引言

李新良、袁毓林(2016)指出:“反叙实动词的一般特征:反叙实动词预设其宾语小句是一个假命题,即,不是一个事实。”[1]

“假装”在现代汉语中作为动词,其后可以接宾语小句,例如(本文现当代用例均来自CCL 语料库,后不再标明出处):

(1)好,我明天再去,我就假装是他们的儿子,看他们怎么样!

(2)我假装悲哀地说:“那它们就有了井冈山革命根据地,我完了!”

例(1)(2)“假装”都预设了其所带的宾语小句为假。例(1)说话人“我”并非他们的儿子,却要构建出是他们儿子的假象,观察他们的反应。例(2)“我”对事态发展并不感到悲哀,但却装出了悲哀的样子。

语义上,例(1)(2)“假装”可以解释为“装作”。《现代汉语词典》(第7 版)对“假装”的解释为“故意做出某种动作或姿态来掩饰真相”[2]。沈家煊(1999)指出:“汉语的‘装作、梦想、幻想’等意味着相关的命题不符合事实,有人把它们称为‘逆叙实词’(counter facyives)。”[3]“假装”预设其后所带的宾语小句为假,且语义与“装作”相近,在现代汉语中属于典型的反叙实动词。

值得注意的是,例(1)是准备假装,是积极建构,例(2)是已经假装,是消极陈述。例(1)“假装”还可以解释为“当作”,与“当作”互换。例(2)“假装”不能解释为“当作”,也不能与“当作”互换。“当作”同样是一个反叙实动词,当“假装”可以解释为“当作”义时,二者语义上互释,使用时可以互换。例如:

(3)她要我假装/当作染上天花,不见外人,两人守在房中,潜心思索抵御金花婆婆的法子。

(4)你看到病房里在胡闹,一定要假装/当作看不见,否则辛辛苦苦积聚起的资格就要毁于一旦。

“假装”与“当作”语义不能互释时,二者不能互换,例如:

(5)当然,她假装/*当作过她和丈夫的希望完全一致,但人们很清楚地看出她真正的想法是什么。

(6)她假装/*当作咬牙切齿,眼睛从低往高地恶狠狠地瞪着他,“丢了支票我杀了你。”

“假装”与“当作”在用法上存在性质差异,二者能否互换实际上涉及“假装”的两种不同语义类型。宗守云(2021)指出:“反叙实动词也可以从评价性角度分为积极反叙实动词和消极反叙实动词两种,如果宾语从句是说话人即时积极建构的假事实,那么带该宾语从句的动词就是积极反叙实动词;如果宾语从句是主体先前误认或误为的假事实,那么带该宾语从句的动词就是消极反叙实动词。”[4]

从评价性角度来看,例(3)“她”要求“我”构建出染上天花的假象,是未然的指令,突显了“她”的需求,具有积极意义,该例“假装”属于积极反叙实动词;例(4)说话人要求听话人“你”构建出看不见病房乱象的假象,以免失去辛苦积攒的资格,属于未然的指令,突显了构建目的,具有积极价值,该例“假装”属于积极反叙实动词。例(5)“她”制造过和“她丈夫”的希望完全一致的假象,但人们很清楚“她”的真正想法是什么。说话人陈述了该已然事实,突出该行为的虚假,具有消极意义,该例“假装”属于消极反叙实动词;例(6)说话人陈述“她”做出“咬牙切齿”的假象,该假象同样是已然发生的行为,突出了“她”咬牙切齿行为的虚假,具有消极价值,该例“假装”属于消极反叙实动词。例(5)(6)“假装”属于消极反叙实动词,而“当作”在这种消极构建下不能与“假装”互换,也说明了“当作”是单纯的积极反叙实动词,没有消极反叙实的用法。

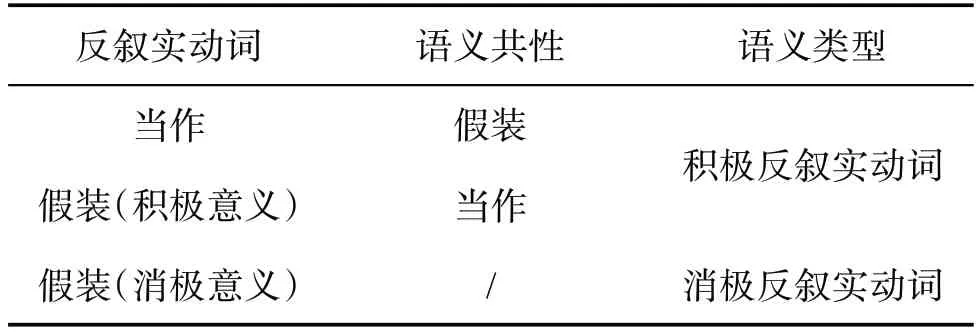

反叙实动词“假装”具有积极和消极两种语义类型,“当作”是单纯的积极反叙实动词。当二者同为积极反叙实动词时,语义上可以互释,大多数情况下可以互换。当“假装”为消极反叙实动词时,二者不能互换。“假装、当作”的语义共性和类型差异如表1所示:

表1 “假装、当作”的语义共性和语义类型

综上,消极反叙实动词“假装”是某主体过去有意做出假的行为以迷惑他人,积极反叙实动词“假装”是说话人要求或移情于某主体现在或将来有意做出假的行为以达到积极目的。我们可以将“当作”作为形式标记,通过互换的方法来对反叙实动词“假装”的语义类型进行简单的判断。当“假装”和“当作”可以互换时,可以判断该“假装”属于积极反叙实动词。

反叙实动词“假装”有积极、消极两种语义类型,积极反叙实动词“假装”能够用于说话人构建假装的行为,该行为尚未发生,突显需求,具有积极价值。本文主要讨论积极反叙实动词“假装”,分析积极反叙实动词“假装”的句法、语义、语用特征,以及可以与“假装”同现的情态动词的使用。

二、积极反叙实动词“假装”的句法特征

积极反叙实动词“假装”在句法上表现为,主体人称以第一人称、第二人称为主,与动词搭配相较于名词、形容词,限制性小,不能与形容词直接搭配,“假装”对同现情态动词“就”“要”敏感。

(一)主体的确定性

宗守云(2021)指出:“‘当2’是积极反叙实动词,所在句子很大程度上对应于‘言有所为’(performative),这决定了其主体人称和指称的限制性。”[4]积极反叙实动词“假装”同样对应“言有所为”,在主体人称和指称上具有限制,主要体现在其主体人称以第一人称、第二人称为主。例如:

(7)如果我假装不在意,固然能保持自尊,却会因而在乔为我设置的这场考验中失败。

(8)或者我们假装支持他人某项论点,以免让自己类似的论点也遭到批评。

(9)你一个大老爷们,出去传这样的事不合适。算了,你假装不知道,这事我去说。

例(7)(8)(9)“假装”都能与“当作”互换。例(7)“我”构建毫不在意的假象,是尚未发生的行为;例(8)“我们”为了自己的论点免遭批评,提出主动构建支持他人论点的假象;例(9)说话人为保护听话人“你”的面子,要求“你”构建出不知道的假象,属于尚未发生的行为,对听话人来说具有积极价值。例(7)(8)(9)都属于积极反叙实动词。

第三人称也能充当积极反叙实动词“假装”的主体人称,例如:

(10)她爱爸爸,不能把这件事告诉他,谁也不能告诉。到时候她就假装去上学,但决不真去。

(11)同时认为冯老头把他们领到目的地后,也可回到家里,要假装并不认识他们,只派专人秘密地联系。

例(10)“她”决定到上学的时间构建出去上学的假象,是尚未发生的假装行为,突显“她”的需求,具有积极价值,属于“假装”的积极反叙实用法;例(11)说话人要求冯老头构建出不认识“他们”的假象,属于说话人未然的指令,是尚未发生的假装行为,突显说话人的需求,具有积极价值,该例“假装”属于积极反叙实动词。

根据CCL 语料库,“她假装……”“他假装……”语料155例,积极反叙实“假装”句仅占1例。第三人称作为“假装”句的主体人称时,多用于说话人陈述他人的假装事实,是已经发生的行为,主要突出该事实的虚假性,具有消极意义。第一人称、第二人称作“假装”句的主体人称,多用于说话人构建虚假事实,是尚未发生的行为,具有积极意义。虽然第三人称能够作积极反叙实动词“假装”的主体人称,但其主体人称以第一人称、第二人称为主。

(二)谓语的限制性

积极反叙实动词“假装”后的谓词具有限制性,动词相对限制较小,名词、形容词限制较大。

1.积极反叙实动词“假装”后的动词

积极反叙实动词“假装”后可以直接加情状类型为状态的动词。例如:

(12)后天我假装生病,住在牧羊人的小屋里,然后从山中抄近道。我会比你先到。

例(12)“假装”能够与“当作”互换。例(12)“我”的假装行为尚未发生,“我”准备在后天构建生病的假象,以便从山中抄近道出发,具有积极价值,该例“假装”属于积极反叙实动词。

积极反叙实动词“假装”后可直接加情状类型为动作的动词。例如:

(13)抢马!咱们假装打架,别引起小龙女疑心。

(14)明天晚上,你假装上厕所,到厕所把这些衣服换上,从厕所后面的围墙翻出去,八点我在外面等你。

例(13)“咱们”假装打架是未然的指令,说话人要求构建打架的假象是为了避免小龙女起疑心,突显说话人的需求,具有积极价值,该例“假装”属于积极反叙实动词。例(14)说话人要求听话人“你”明天晚上构建上厕所的假象,从厕所后的围墙翻出去与说话人会合,属于未然的指令,突显了说话人的会合需求,具有积极价值,该例“假装”属于积极反叙实动词。

2.积极反叙实动词“假装”后的形容词

积极反叙实动词“假装”后不能直接加形容词,消极反叙实动词“假装”后可直接加形容词,例如:

(15)你老窦也不要跟我假装高风亮节,分区司令员没让你当,我知道你心里是个什么滋味。

(16)说我不知趣呢,那还罢了,若是说我假装正经,那就辜负人家的意思了。

例(15)(16)“假装”不能与“当作”互换。例(15)说话人“我”认为听话人“你”并非真的高风亮节,只是营造出的假象。说话人陈述听话人“老窦”的假装行为,突显虚假所以是消极的,具有消极价值,属于“假装”的消极反叙实用法;例(16)“我”并非装正经而不理女子,而“我”不理女子是已经发生了的事实,“假装正经”突显虚假,同样具有消极价值,属于“假装”的消极反叙实用法。

反叙实动词“假装”后直接加形容词,大多发生在已然的事实,突显了虚假的特性,因此具有消极价值,绝大多数应用于消极反叙实用法,积极反叙实动词“假装”后一般不能直接加形容词。

3.积极反叙实动词“假装”后的名词

积极反叙实动词“假装”后可以直接加名词,例如:

(17)就在我们之间派人出来,假装居民,这样的话我认为应该就可以让其他居民协助我们了。

例(17)“假装”能与“当作”互换,说话人提出未然的指令,要求从“我们”中间派人装作是当地居民,是尚未发生的行为,突出说话人需求,具有积极意义,该例“假装”属于积极反叙实动词。

根据语料,积极反叙实动词“假装”也可以直接与名词搭配,但语料数量少,仅例(17)1 例,搭配频率不高。

(三)积极反叙实动词“假装”前后的情态动词分布

章敏(2020)指出:“从语言直觉出发,反事实句与情态动词的共现频率远远高于句子中的其他相关句法范畴。从本质上看,反事实范畴和情态范畴均是非现实范畴的下位范畴,并且同为非现实范畴下的典型成员,因此二者有着天然的紧密联系。因此我们大胆推测,反事实句本身具有一种情态黏附性(modal clligations),它能够强烈吸引同为非现实范畴下的情态范畴,并且在此过程中对情态动词内不同情态类型进行选择。”[5]作为典型的反叙实动词,“假装”句应当也具有情态黏附性。本文根据CCL语料库语料,选取典型的情态动词,观察它们在“假装”句中的表现,以及能出现在积极反叙实动词“假装”句中的情态动词。

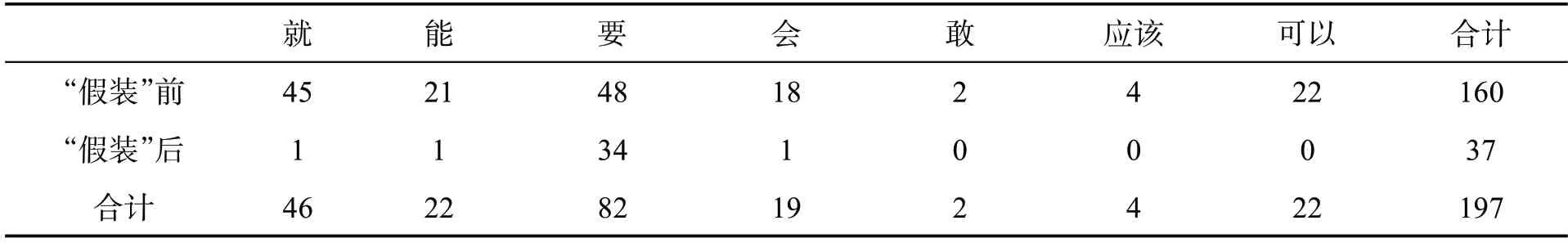

1.反叙实动词“假装”的情态动词分布

根据CCL 语料库中的语料,本文筛选出含有典型情态动词的“假装”句197 例。根据语料,我们可以发现,情态动词既可以出现在“假装”前,又可以出现在“假装”后。其中,反叙实动词“假装”对情态动词“就”“要”较为敏感,出现在“假装”前的情态动词要多于出现在“假装”后的情态动词。统计如表2:

表2 反叙实动词“假装”前后的情态动词分布

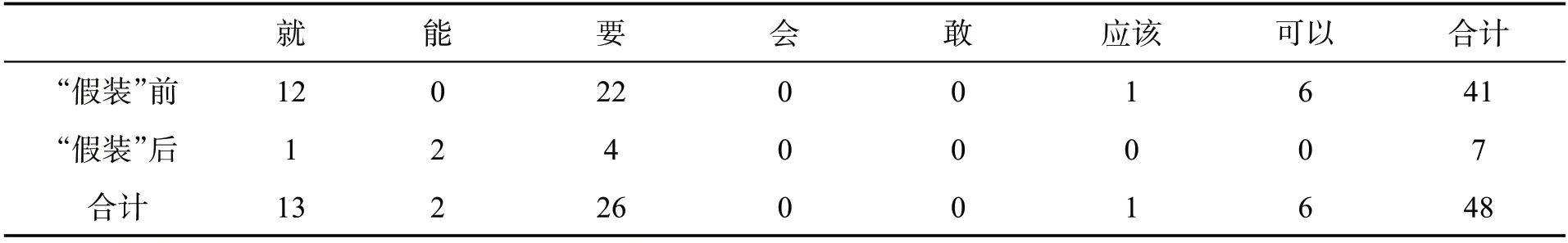

2.积极反叙实动词“假装”的情态动词分布

根据CCL 语料库语料,表2 中的典型情态动词在积极反叙实动词“假装”前后也有分布。“假装”后能出现的情态动词语料数量相对较少。积极反叙实动词“假装”前出现的情态动词较多,如“就”“要”“应该”“可以”,其中积极反叙实动词“假装”对情态动词“就”“要”“可以”较为敏感。情态动词“就”“要”“可以”都可以出现在积极反叙实动词“假装”前,例如:

(18)都是一家人,牙齿和舌头也打架的,过去了就假装什么都没发生,回去吧!

(19)你继父回来时,你一定要假装头疼,把自己关在房间里。

(20)我可以假装成一个跛子,你和史台希两个,就只当我不会走路似的,左右扶着我,只说是要把我带到圣者跟前去求医;人家看见了我们这种光景,谁还会不让出一条路来呢?

例(18)说话人以维护家庭和谐为由,劝说听话人构建出“什么也没发生”的假象,这是一种未然的指令,具有积极价值,该例“假装”属于积极反叙实动词。例(19)说话人要求听话人在继父回来时,一定要构建出头痛的假象,这是尚未发生的行为,属于未然的指令,突显需求,该例“假装”属于积极反叙实动词。例(20)说话人“我”准备构建出“我”是跛子的假象,是尚未发生的假装行为,构建目的在于让大家为自己让路,突显需求,该例“假装”属于积极反叙实动词。

情态动词“就”“要”还可以出现在积极反叙实动词“假装”后,例如:

(21)别跟我说话,假装就你一个人,把电话拿起来叫人。

(22)你们和公会里管事的要赶紧去照会千夫长,叫他把保罗押到这里来,假装要审查他的案子,我们则预备好,不等他到来就杀掉他。

例(21)说话人要求听话人构建出只有听话人自己一人的假象,属于未然的指令,突显说话人需求,属于“假装”的积极反叙实用法;例(22)说话人要求听话人构建出要审查保罗案子的假象,预备杀掉他,属于未然的指令,突显说话人需求,具有积极价值,属于“假装”的积极反叙实用法。

“就”“要”在积极反叙实动词“假装”前后都有出现,且语料数量较多。积极反叙实动词“假装”前后的情态动词分布,统计如表3:

表3 积极反叙实动词“假装”前后的情态动词分布

根据表3,我们可以看出情态动词在积极反叙实动词“假装”前后都有出现,其中“就”“要”不仅能出现在“假装”前,还能出现在“假装”后,且在语料数量相较于其他情态动词数量上占一定优势,实际上反映了积极反叙实动词“假装”对情态动词“就”“要”更敏感。

三、积极反叙实动词“假装”的语义表现

《同义词大词典》对“假装”的解释为:“故意做出……”[6]李新良、袁毓林(2016)指出:“从‘假装’的词义上看来,它的‘概念结构’是比较复杂的,至少包含以下几个方面:(1)假装行为:主体做了某个动作或姿态,即做了一个假动作,来造成一种假象;(2)故意为之:主体的假装行为是有意识的,是故意这样做,即行为的“有意性”;(3)意在欺骗:主体通过假装的行为来掩饰某种真相,从而实现欺骗对方的意图。”[1]

无论是积极反叙实动词“假装”还是消极反叙实动词“假装”在语义上都是故意。二者的区别主要体现在,消极反叙实动词“假装”用于说话人陈述一个假装行为,该假装行为是已然的现实,主要突显虚假,因而是消极的。积极反叙实动词“假装”表现的是说话人构建一个虚假的行为,是未然的指令、行为,能够突显主体需求,所以具有积极的价值,是积极的。例如:

(23)唐菲走得很快,她假装看不见尹小跳浑身上下那追随她的愿望,她不和尹小跳说话,似乎也不也不屑于和尹小跳并排。

(24)姐,你就做做样子,假装疼疼我吧。谁也没疼过我。妈怎么待我,你是知道的,你总不能跟她一个样。

例(23)说话人陈述“她”故意装作看不出尹小跳的愿望,是已然的事实,主要突出“她”看不出尹小跳心思的虚假,属于“假装”的消极反叙实用法;例(24)说话人央求听话人姐姐构建出疼自己的假象,是尚未发生的行为,属于未然的指令,“妈”不疼说话人“我”,所以“我”央求姐姐疼“我”,突显了说话人“我”的需求,属于“假装”的积极反叙实用法。

积极反叙实动词“假装”语义上具有双重性意图,能够进行临时性充任、实质性证伪。

(一)双重性意图

所有“假装”都是行为主体“故意为之”,在行为上具有“有意性”。积极反叙实动词“假装”在语义上首先表现为说话人的意图,说话人要求自己或他人故意做出有意性行为,制造假象,然后是要求对象的意图,要求对象需要去实施假装的行为,语义上具有双重性意图,例如:

(25)我去处理,你假装没这回事。

(26)终于有一位老师从窗口探出头来说:“你假装蹲下捡石头就行了。”

例(25)(26)说话人要求听话人做出的假装行为尚未发生,突显说话人需求,属于“假装”的积极反叙实用法。例(25)说话人“我”有意要求听话人“你”装作不知道这件事,其意图在于由说话人“我”自己去处理这件事。而要求对象“你”需要作出不知道这件事的假象,意图在于不去处理这件事。该例“假装”语义上具有双重性意图。例(26)说话人老师要求听话人“你”故意做出捡石头的假象,其意图在于帮助听话人把狗吓跑。要求对象“你”需要做出蹲下捡石头的假象,意图在于把想要攻击人的狗吓跑,具有双重性意图。

(二)临时性充任

积极反叙实动词“假装”大多数情况下能与“当作”互换,具有“当作”义,能够使事物临时性充当其他事物,因此积极反叙实动词“假装”在语义上还具有临时性充任作用。例如:

(27)这家伙,粗心得很,随手多打了一个。反正电子的,不花钞票,就假装他送我100 朵整吧!念在他还惦记着我,不予计较。

(28)女工给我出的主意是,让我出面求厂长放过她们,发给她们工资,让我假装是她们两人的哥哥打电话,让我去求那个厂长。

例(27)(28)假装行为尚未发生,突显需求,属于“假装”的积极反叙实用法。例(27)“假装”能与“当作”互换,具有“当作”义,“他”粗心大意,送错了电子花的数量,听话人念在“他”惦记“我”,将数量不到100的电子花朵临时性充当为100朵整的电子花,不计较“他”的疏忽,该例“假装”具有临时性充任作用。例(28)女工让“我”临时性充当二人的哥哥,出面向厂长为二人求情。该例“我”假装成二人的哥哥,就是起临时性充任的作用。

(三)实质性证伪

积极反叙实动词“假装”具有证伪性,能进行实质性证伪。唐正大、强星娜(2019)指出:“‘假装’带实质性谓词补足语时,表现出典型反叙实性动词的特点。从知情状态角度看,言者和主体都同时认为‘非VP’:且言者知晓,主体试图通过自己对于VP实质含义的现象化,让观者感知到,且做出‘VP’的推理。”[7]积极反叙实动词“假装”后接实质性谓语补足语时,即被“假装”证伪,例如:

(29)得罪了五洲公司,有咱的好?这种事你假装不知道就行,干吗那样认真!

例(29)积极反叙实动词“假装”所要证伪的是“不知道”,言者和主体都认为“你”知道了会得罪五洲公司的事,为了不得罪五洲公司,言者试图让主体做出不知道这件事的假象,使得“不知道”的实质含义现象化,让五洲公司做出“你”不知道这件事的推理。“不知道”即例(29)证伪的对象。

四、积极反叙实动词“假装”的语用价值

积极反叙实动词“假装”具有“趋利避害”的语用价值。积极反叙实动词“假装”前一般是尚未发生的事情或已经发生的、不利于说话人的事态,为了更好地构建未来事态走向,或是降低不利事态的消极影响,说话人根据未然的指令构建假装行为,使事态向更积极的方向转变,这就是“趋利避害”。例如:

(30)木婉清摇头道:“只可惜我受了伤,使不出力气,不能相助朱四哥跟这恶人一拼。”突然心生一计,说道:“我假装堕马受伤,躺在地下,冷不防射他两箭,或许能得手。”

(31)听着,待会儿在上场没多久后就假装受伤,快点表演完。今晚我们会帮助你逃走……

例(30)“假装”前说话人受了伤,使不出力气,没有能力与恶人相拼,这是已然发生的,不利于说话人的事态。为了降低说话人受伤这种不利事态的消极影响,说话人提出构建“堕马受伤”的假象,以便躺在地上偷袭,帮助听话人与恶人相拼,使事态向积极的方向转变,具有积极价值。例(31)“假装”前“待会儿上场”是尚未发生的事态,说话人为了更好地规划未来事态走向,向听话人提出未然的指令,即要求听话人在上场后构建出受伤的假象,尽快结束表演,以便说话人“今晚”尽快帮助听话人逃走,使事态向更积极的方向转变。

积极反叙实动词“假装”的语用价值还体现在现时的需要性、事实的计划性和状况的向好性。

(一)现时的需要性

现时的需要性指出于现时的情况,行为主体需要假装,例如:

(32)还有一件事就是我们一定要假装在这里等她,这就有了滞留的理由了。

(33)最后终于统一了主张,就是“宁死上司手,也不亡于穷棒子”。所以冒险决定晚上要假装向南分开走,各自回家,再拐回向北,回到大锅盔。

例(32)“我们”出于现时的需要,要找到一个滞留的理由,因而说话人要求听话人“我们”一定要构建出“在这里等她”的假象,以便达到滞留的目的。该例未然的“假装”行为服务于“我们”现时的需要。例(33)出于统一好的主张,说话人需要行为主体们在晚上构建出向南分开走,各自回家的假象,以更好地完成主张。该例行为主体的“假装”同样服务于现时主张的需要。

(二)事实的计划性

事实的计划性是指对于尚未发生的事情,通过假装预设计划,例如:

(34)你们的婚礼我不到比较恰当,我尽量做到不在场,我假装受了伤,为了避免作假,避免在婚书上加上无效的东西,为了避免签字。

(35)伪军下来以后,石柱你就假装说日本话,我就说:“太君说,让你们把枪都架起来。”等他们架好枪,我一咳嗽,孟二楞和武二娃就把邱得世捆起来。

例(34)听话人的婚礼尚未举行,而说话人“我”不出现在婚礼上会比较恰当,因而为了婚礼的顺利举行,“我”计划构建出受伤的假象,来避免出席婚礼,该例“假装”行为服务于计划尚未发生的事情。例(35)伪军尚未下来,说话人通过向听话人下达未然的指令预设对付伪军的计划,要求听话人石柱构建出说日语的假象迷惑伪军,使其放松警惕。该例“假装”行为服务于预设的计划。

(三)状况的向好性

状况的向好性是指行动主体通过“假装”行为会产生利己的好结果,例如:

(36)诱导敌方主力深入行星海尼森,并切断其后方的补给,或者,假装要诱导敌人深入,以迫使敌人后退。

(37)你们大家都坐在你和我谈过话的那间大屋子里,我给他开门以后,把他让到门旁会客室里,让他等在那里,我假装去取材料,借机告诉你们事情的进展情况。

例(36)说话人向听话人下达未然的指令,要求听话人构建出诱导敌人深入的假象,以迫使敌人后退,击退敌军是利己的好结果,该“假装”行为的实行会带来利己的好结果。例(37)说话人准备构建出“取材料”的假象,以便将事情进展透露给听话人,该“假装”行为对己方产生好影响,有利于事态向积极的方向发展,具有向好性。

五、结语

综上,反叙实动词“假装”可以分为积极反叙实动词和消极反叙实动词两种类型,积极反叙实动词“假装”在句法、语义、语用等诸多层面上有自己的独特之处:在句法上,“假装”主体人称以第一人称、第二人称为主,与动词搭配相较于名词、形容词,限制性小,共现的情态动词表现为对“就”“要”敏感;在语义上,积极反叙实动词“假装”具有双重性意图,能起临时性充任作用,进行实质性证伪;在语用上,“假装”具有“趋利避害”的语用价值,还体现在现时的需要性、事实的计划性和状况的向好性。